龙纹与汉画像砖

- 格式:pdf

- 大小:102.35 KB

- 文档页数:1

浅谈中国传统的龙纹装饰图案在中国传统文化中,龙一直是人们喜闻乐见又长久不衰的艺术形象。

无论是遥远的半坡彩陶,还是各朝的陶瓷玉器,无论是民间的手工艺,还是现代的装饰设计,龙以其独特的艺术魅力,演绎着各种风格和形式。

龙纹图案的产生和发展并非孤立,它是多种自然和社会因素的综合体。

粗略说来,有环境因素,民族因素,宗教因素和时代因素等。

但在最初的原始图案中这些因素还未产生,这几种因素应该在原始人类形成部落或者是渐趋小社会群落,即具有初步的文明后才能对图案起到影响的作用。

真正产生图案的因素应是在远早于这几种因素之前产生,而且这种因素应该与原始人类的生存和生产息息相关。

一、龙形的来源与传说龙是中华民族精神的象征,它在中华民族古老的文明中留下了神秘而威严的形象。

上古时代,氏族部落的人们把龙作为崇拜图腾,它是各族共同崇奉的图腾神。

直至今日,我们还常说:“龙的传人”或“龙的子孙”,这些都是图腾祖先观念的残余。

至于龙图腾神,观念,更为普通,大多数民族都曾把龙视为保护神。

《易林》说:“黄帝驾龙乘风,东上泰山,南游齐鲁,邦国咸喜”,认为中国人的始祖黄帝是龙属。

又根据《史记》记载,夏是龙的后裔。

周人则以龙自居。

周人原来崇拜鼋,就是鳖。

“我周人出白天鼋”(《国语、周语》),可是灭商以后,崇拜龙子。

“既见君子,为龙为光”(《诗经、小雅》)“用昭乃穆,巫显龙光”,说他们以龙为尚。

因此,在各种各样的材质,器物上以龙纹为饰,是为了标榜自己为龙属、龙子。

故上古时代龙纹的使用,除有图腾意义外,还是为了显示自己为龙的传人,反映了中华这个大民族所传承特定的审美观。

古往今来,龙纹被广泛应用于青铜器,陶瓷器、服装、玉器等各种器物和材质上,不论少数民族还是汉族,不论是宫廷还是民间,都对龙纹表现出一定的偏爱,使之成为装饰纹样中极有生命力的题材,富有强大的民族精神感染力。

二、龙纹的种类极其历史流变过程装饰纹样的演变发展在根本上受到社会结构以及原始意识形态的发展变化,因此在不同时期龙形象就有不同的形象,都是从内容到形式的过程。

中国历代绘画简介(四)之⼆:画像砖(⼆)画像砖 画像砖是模印或捺印有图画的砖,是秦汉时代的⼀种建筑装饰构件。

其图象有的是绘画性的,有的是浮雕性的,有的两者兼⽽有之。

战国已有⽣产,秦代有所发展,两汉为盛期,以后渐减少。

秦代的画像砖分⼤型空⼼砖和实⼼的扁⽅砖两类。

主要发现于陕西临潼、凤翔和咸阳。

秦代画像砖多⽤于装饰宫殿府舍等地上建筑。

秦代画像砖画⾯饱满不留余⽩;在⼿法上,以写实为主,同时还能做到整体情绪与感情的表达;更为重要的是,发展了线条的表现魅⼒,丰富了线条的表现技法,以线条⾃如地表现⼒度,运动和速度,成就着秦代绘画流动的宏伟⽓势和古朴风韵。

可以看出秦代⼯匠已具有相当的写实⽔平。

两汉 汉代画像砖主要⽤于构筑墓室,装饰墓室。

汉代是个承前启后蓬勃向上的时代,其艺术作品在粗犷和质朴中扬溢着勃勃的⽣机。

汉代画像砖表现的内容以⽇常⽣活为主,如内容有割⽲、制盐、采莲、⼷射,以及饮宴、歌舞、百戏、车马出巡等,也有少量神仙故事。

构图富于变化,造型简练⽣动,动态感很强如《⼷射·收获》砖中那惊飞的⼤雁,奔跑的⼩⿅;岸上射⼿⽤⼒满⼸的姿态、稻农持镰刈⾕弯腰割穗,⾼低起伏的韵律;岸边的⼤树,⽔中的游鱼,随风摇曳的荷花,皆动感⼗⾜。

散点透视和。

汉代的画像砖多分布于河南和四川两省,近年来在陕西、⼭东、安徽、江苏、浙江等地也有发现。

其中以四川最富特⾊。

画像砖技法为阳刻线条、阳刻平⾯、浅浮雕等相结合。

⼀般⽤⽊模压制,亦有直接刻在砖上,有的施加彩⾊。

有⽅形和长⽅形等⼏种,多数每砖为⼀幅画⾯,亦有上下分⼆个画⾯的。

画像砖中最成熟、制作最复杂是模印拼嵌画像砖。

作法是先将画像,按粉本分别模印在多块砖坯上,⼊窑烧成砖后,再拼嵌在墓壁上。

古代模印拼嵌画象砖,是在⼀块单砖构成⼀幅图像的画像砖基础上发展⽽来。

东晋时期开始出现由多块砖所构成的龙、虎图像。

南京万寿村东晋永和四年(348)墓中的龙、虎图像,由⼆⾄三块砖拼成。

以后砖数⽇多,到东晋末南朝初,出现了由多达数⼗块到数百块砖构成的⼤幅画场⾯。

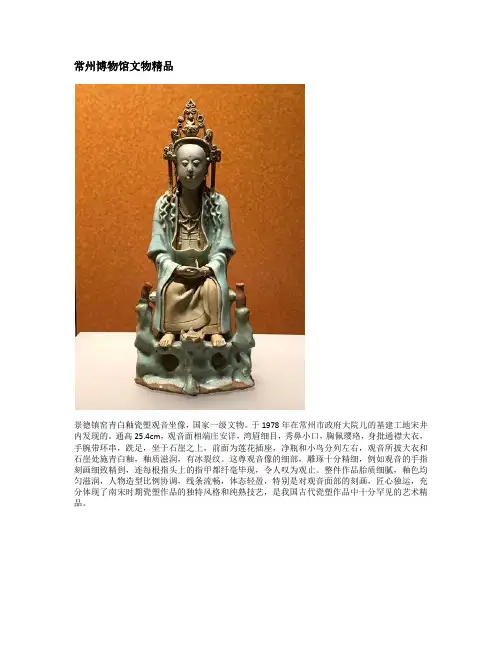

常州博物馆文物精品景德镇窑青白釉瓷塑观音坐像,国家一级文物。

于1978年在常州市政府大院儿的基建工地宋井内发现的。

通高25.4cm,观音面相端庄安详,湾眉细目,秀鼻小口,胸佩璎珞,身批通襟大衣,手腕带环串,跣足,坐于石崖之上,前面为莲花插座,净瓶和小鸟分列左右,观音所披大衣和石崖处施青白釉,釉质滋润,有冰裂纹。

这尊观音像的细部,雕琢十分精细,例如观音的手指刻画细致精到,连每根指头上的指甲都纤毫毕现,令人叹为观止。

整件作品胎质细腻,釉色均匀滋润,人物造型比例协调,线条流畅,体态轻盈,特别是对观音面部的刻画,匠心独运,充分体现了南宋时期瓷塑作品的独特风格和纯熟技艺,是我国古代瓷塑作品中十分罕见的艺术精品。

1号人面兽面组合纹玉琮,国家一级文物。

这件玉琮高6cm,最大径9.8cm,于1984年江苏江阴高城墩遗址出土。

该玉琮白色,有黄褐色斑块,器形成矮方柱体,外方内圆,对钻圆口,口内除留有一道切割痕外,口壁光洁,器表分两节,以四角为中线,上下两节合成简化的带冠神人兽面纹。

共四组,每组上截为人面纹。

羽冠部位由两块微凸的刻有细斜纹的横愣组成,以重圈为眼,外圈两侧有对称的小三角形眼角,宽鼻,刻饰卷云纹。

下截为兽面纹,以重圈为眼,外以椭圆形凸面为眼睑。

另刻对称的小三角形眼角。

双眼间以桥行凸面相连,凸横档为宽鼻,上饰卷云纹。

这件玉琮以浅浮雕的装饰手法,配合线刻技艺,极好的表现了简化神人兽面纹。

全器制作规整,磨光精致,刻画生动,是良渚文化时期玉琮中的珍品。

2号人面兽面组合纹玉琮,国家一级文物。

这件良渚文化人面兽面组合纹玉琮,高6cm,最大径8.4cm,1984年江苏江阴高城墩遗址出土,乳白色,有青灰色斑,边角稍有损伤,矮方柱形,四角大于90°,周围对钻大孔,孔壁极为光洁,器表以四角为中线,分为上下两截,合成简化神徽图案,共四组,每组上截,为人面纹。

凸起的横愣表示羽冠,横愣上下两端为斜纹,中间线刻繁缛文饰,其下重圈为眼,外圈两侧有对称的小三角形眼角,凸横档为鼻。

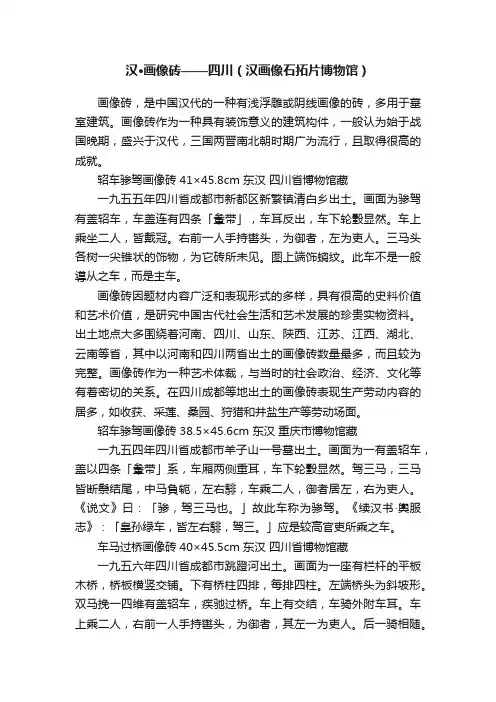

汉·画像砖——四川(汉画像石拓片博物馆)画像砖,是中国汉代的一种有浅浮雕或阴线画像的砖,多用于墓室建筑。

画像砖作为一种具有装饰意义的建筑构件,一般认为始于战国晚期,盛兴于汉代,三国两晋南北朝时期广为流行,且取得很高的成就。

轺车骖驾画像砖41×45.8cm 东汉四川省博物馆藏一九五五年四川省成都市新都区新繁镇清白乡出土。

画面为骖驾有盖轺车,车盖连有四条「軬带」,车耳反出,车下轮轂显然。

车上乘坐二人,皆戴冠。

右前一人手持辔头,为御者,左为吏人。

三马头各树一尖锥状的饰物,为它砖所未见。

图上端饰螭纹。

此车不是一般導从之车,而是主车。

画像砖因题材内容广泛和表现形式的多样,具有很高的史料价值和艺术价值,是研究中国古代社会生活和艺术发展的珍贵实物资料。

出土地点大多围绕着河南、四川、山东、陕西、江苏、江西、湖北、云南等省,其中以河南和四川两省出土的画像砖数量最多,而且较为完整。

画像砖作为一种艺术体裁,与当时的社会政治、经济、文化等有着密切的关系。

在四川成都等地出土的画像砖表现生产劳动内容的居多,如收获、采莲、桑园、狩猎和井盐生产等劳动场面。

轺车骖驾画像砖38.5×45.6cm 东汉重庆市博物馆藏一九五四年四川省成都市羊子山一号墓出土。

画面为一有盖轺车,盖以四条「軬带」系,车厢两侧重耳,车下轮轂显然。

驾三马,三马皆断鬃结尾,中马負轭,左右騑,车乘二人,御者居左,右为吏人。

《说文》曰:「骖,驾三马也。

」故此车称为骖驾。

《续汉书·輿服志》:「皇孙绿车,皆左右騑,驾三。

」应是较高官吏所乘之车。

车马过桥画像砖40×45.5cm 东汉四川省博物馆藏一九五六年四川省成都市跳蹬河出土。

画面为一座有栏杆的平板木桥,桥板横竖交铺。

下有桥柱四排,每排四柱。

左端桥头为斜坡形。

双马挽一四维有盖轺车,疾驰过桥。

车上有交结,车骑外附车耳。

车上乘二人,右前一人手持辔头,为御者,其左一为吏人。

后一骑相随。

四川地区汉画像砖赏析【上】原创2017-04-26锦庐艺术馆锦庐艺术馆画像砖起于战国时期,盛行于两汉。

四川地区汉画像砖主要用木模压印然后经火烧制成,也有的是在砖上刻出纹饰。

画面的表现形式有浅浮雕、阴刻线条和凸刻线条。

有的上面还有红、绿、白等颜色。

多数画像砖为一砖一个画面,也有一砖为上下两个画面的。

画面内容非常丰富,有表现劳动生产的,如播种、收割、舂米、酿造、盐井、桑园放牧等,有描绘社会风俗的如宴乐、杂技、舞蹈等,有神话故事如西王母、月宫等,还有表现统治阶级车马出行的。

因此,它们不仅是美术作品,也是记录当时社会生产、生活的实物资料。

第一组天府丰物-生产劳作汉代的四川是一个“水旱从人,不知饥馑,时无荒年”的富庶之地。

汉代画像砖中有很多生产劳作的画面,他们是当时农业、渔猎、手工业等各方面艺术再现,也是汉代劳动人民生活的真实写照。

四川博物院汉画砖展区庖厨东汉(25-220年)1985年四川省彭州市义和征集画面上方有瓦檐屋顶,下左食案后,跽坐两人,头带包巾,穿长袍。

右边一人手中握有带骨肉一块,低头似乎作查看状。

右边设有锅灶,厨人正在烹煮食物。

画面人物都没有刻划脸面细部,而是以近似剪影的造型表达主题。

桑园东汉(25-220年)1984年四川省彭州市义和征集画中左下角一屋门,一人手持长竿,立于园内,园中桑树高而茂密。

四川自古为桑蠶重地,至东汉,蜀郡已成为汉代居第二位的蠶丝基地。

庖厨东汉(25-220年)1984年四川省彭州市义和征集画面左边二人席地坐于长案之后,持刀作切割状,似在交语。

案后竖一架,架上挂腿肘两块,生肉一块。

右边三脚架支一大釜,釜下架木柴,一人跪坐釜前,持扇助火。

其身后有四案重叠,上置碗盘等食具。

纳粮东汉(25-220年)1985年四川省广汉市东南出土画面上左为一座粮仓,仓前一人席地而坐,持筹计数。

右侧两辆马车拉至粮仓前缴粮。

其中一辆车的马已栓在木椿上,一人正从车上端粮往容器中倾倒,车上另一人站在车内撮粮。

2024年中考押题预测卷02(上海卷)语文(考试时间:100分钟试卷满分:150分)考生注意:1.本场考试时间100分钟,试卷共 14 页,满分 150分。

2.作答前,在答题纸指定位置填写姓名、报名号、座位号。

将核对后的条形码贴在答题纸指定位置。

3.所有作答务必填涂或书写在答题纸上与试卷题号对应的区域,不得错位。

在试卷上作答一律不得分。

4.用2B 铅笔作答选择题,用黑色字迹钢笔、水笔或圆珠笔作答非选择题。

5.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、古诗文(35分)(一)默写与运用。

(13分)1. 默写与运用(1)谈笑有鸿儒,__________。

(《陋室铭》)(2)夕阳西下,__________。

(《天净沙·秋思》)(3)__________,病树前头万木春。

(《酬乐天扬州初逢席上见赠》)(4)小明竞赛失利一蹶不振,作为他的好友,你可以引用《游山西村》中的名句“__________,__________”来鼓励他重燃斗志。

(二)阅读下面短文,完成下面小题(22分)【甲】登幽州台歌前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

乙】爱莲说水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

【丙】谒王公廷相王公廷相①,道艺纯备②,为时名臣。

余谒公私第。

公延入坐,语之日:“昨雨后出街衢,一舆人蹑新履③,自灰厂历长安街,皆择地而蹈,兢兢恐污其履。

转入京城,渐多泥泞,偶一沾濡④,更不复顾惜。

居身之道,亦犹是耳。

倘一失足,将无所不至矣。

”余退而佩服公言,终身不敢忘。

[注释] ①王公廷相:王廷相,明代哲学家、文学家。

②道艺纯备:学说和才能纯正完备。

③一舆人蹑新履:一位职位低微的官吏穿着新鞋。

汉画像砖及对应拓片西王母献俘图横长方形空心大砖48X27.5X17cm,左端残缺,边框饰斜绳纹,水波纹。

主画像分二层,上层为西王母与凤,西王母伸手承接凤凰吐出来的仙丹,赠与寻求长生不死之人;下图为战争场面《献俘图》,右侧站立形象高大者应为汉代军事将领,其身后有一手持棨戟吏护卫。

在他的面前跪着三个人,一个人指手画脚,似是在向长官汇报,一个人五体投地,应该是降者表示“臣服”,汇报人身后是一位反绑着的跪地之人,应该是一俘虏,左侧为二骑士手持弩机,跃马扬鞭逐击逃跑之胡人,战争场面十分激烈,之是一幅极为精彩的胡汉战争之场面。

胡汉战争在我国西汉时期,汉王朝与北方草原牧猎民族匈奴进行过大规模的战争,史称“胡汉战争”。

长期的战争显而易见地给汉代艺术家留下了深刻的印象,于是艺术家们形象地把胡汉战争的题材描绘于砖石等不同的载体之上。

胡汉交战的画面总是以汉人胜利、胡人溃败而告终,这种画面表达了人们期望汉王朝强大和胡汉边境安宁的愿望。

密谋长方形空心大砖25x97x14cm,边饰斜绳纹。

主画像分三个内容,其一是密谋图,画像中铭文燕王指燕国太子丹,王相是指太子丹的幕僚田光,另一个人可能是鞠武,三人共谋抗秦大业,商议派荆轲刺杀秦王。

一切准备就绪后,太子丹在易水边送走了荆轲,留下了“风萧萧兮易水寒,壮士一去不复返”的千古名句;另一内容是迎宾图;第三个内容为山野动物图。

铺首持盾吏绶带穿壁横长方形空心大砖117X25X12cm,上边框饰菱形纹,下边框饰二龙衔尾。

中间主画像有铺首、绶带系壁、有阁楼、持盾门吏。

持笏吏带剑武士竖长方形空心大砖101.5X26X13cm,边框饰斜绳纹、水波纹。

主画像下为长青树、螺旋纹、甘露纹、菱形纹装饰。

主画像上为两个人物,上方人物为持笏吏;下方为持剑武士,其形象狰狞,造型夸张,耐人寻味。

上下两层有神人驾驭苍龙。

横长方形空心砖111.5x32.x5.5cm。

主画像中间为一建鼓,两个人边打边跳,下面有五人或为伴奏,或为舞者,场面歌舞升平,左侧房屋中三人端坐观看,右侧有持盾门吏把守闕门。

中国画像砖的历史和演变画像砖龙车图画像砖的起源画像砖起源于战国时期,盛行于两汉,多在墓室中构成壁画,有的则用在宫室建筑上。

画像砖主要用木模压印然后经火烧制成,也有的是在砖上刻出纹饰。

画面的表现形式有浅浮雕、阴刻线条和凸刻线条。

有的上面还有红、绿、白等颜色。

多数画像砖为一砖一个画面,也有一砖为上下两个画面的。

画面内容非常丰富,有表现劳动生产的,如播种、收割、舂米、酿造、盐井、桑园放牧等,有描绘社会风俗的如宴乐、杂技、舞蹈等,有神话故事如西王母、月宫等,还有表现统治阶级车马出行的。

因此,它们不仅是美术作品,也是记录当时社会生产、生活的实物资料。

汉画像砖骑士图画像砖的意义不仅仅在于它是物质的,一块块刻有花纹画像的建筑用材,更重要的是作为一种墓葬装饰,它反映了当时社会的政治、经济和思想以及由此形成的墓葬制度和习俗。

西汉在武帝时期达到了鼎盛,此时社会稳定,经济富足,《史记·平准书》记载,“至今上(武帝)即位数岁,汉兴七十余年之间,国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足,都鄙国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足,都鄙廪庾皆满,而府库余货财。

京师之钱累巨万,贯朽而不可校。

太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。

”同时,在思想领域,武帝“罢黜百家,表彰六经”,以孝为仁之本的儒家思想受到统治者的推崇和重视,连皇帝的谥号前面都要加上“孝”字,而“孝”的首要表现就是为亲人奉行厚葬。

在“事死如事生”的厚葬之风愈演愈烈的趋势中,画像砖墓也随之大量涌现出来,这些画像的意义,在一定程度上是随葬品的代替、扩展或延伸。

厚葬之风的盛行,促进了汉代画像砖墓和画像砖艺术的发展.画像砖的分类画像砖的形制有两种,一为边长40cm 左右的方形,一为长45cm 左右、宽25cm 左右的长方形。

根据出土情况,画像砖可分为成都、新都区,和广汉、德阳、彭县、邛崃市、彭山县、宜宾等地两种类型。

而不同的题材约近50余种,大体可分为五种内容:一、反映汉代农业、副业、手工业和商业的,如播种、收割、舂米、酿酒、盐井、桑园、采莲、市井等为主题的画像砖。

中国龙图腾的形象龙是中华民族进入农业社会后创造的一种虚拟动物,属于水物,它的产生与农业对水的需求有关。

《说文》:龙,鳞虫之长,春分而登天,秋分而潜渊。

“鳞虫”即水蛇、鳄鱼之类。

龙平时住在水里,春分时节登天化雨滋润禾苗。

龙的形象相当泛化,但标准的龙形体现在帝王身上:伏羲女娲人首蛇身。

“蛇身”即蛇形纹身,是古越族习俗。

后世帝王不再纹身,但黄袍上的龙还是细长蟠曲的蛇形之身。

《说文》:南蛮、东南越,蛇种。

《路史》:三皇蛇身。

《乙巳占》:越云如龙。

这些记载表明帝王身上的龙纹来源于越文化的蛇。

自古龙凤连称。

龙为雨,凤即风。

龙,在中国的神话与传说中,是一种神异动物,具有九种动物合而为一之九不像之形象。

具体是哪九种动物有争议。

相传龙的形体“九像九不像”,《尔雅翼》云∶龙者鳞虫之长。

王符言其形有九似∶头似牛,角似鹿,眼似虾,耳似象,项似蛇,腹似蛇,鳞似鱼,爪似凤,掌似虎,是也。

其背有八十一鳞,具九九阳数。

其声如戛铜盘。

口旁有须髯,颔下有明珠,喉下有逆鳞。

头上有博山,又名尺木,龙无尺木不能升天。

呵气成云,既能变水,又能变火。

另一说是:“嘴像马、眼像蟹、须像羊、角像鹿、耳像牛、鬃像狮、鳞像鲤、身像蛇、爪像鹰…”;还有一说是:“头似驼、眼似鬼、耳似牛、角似鹿、项似蛇、腹似蜃、鳞似鲤、爪似鹰、掌似虎”。

台湾画师相传的画龙口诀,也相当有趣:“一画鹿角二虾目、三画狗鼻四牛嘴、五画狮鬃六鱼鳞、七画蛇身八火炎,九画鸡脚画龙罢”,也许记住它,你也可以画出一条栩栩如生的龙呢!伏羲氏时,有龙呈瑞,因而以龙纪事,创立文字。

《皋陶谟》:“余欲观古人之象,日月星辰山龙,华虫作绘。

”《左传·昭十七年》:“太皞氏以龙纪,故为龙师而龙名”。

《竹书纪年》记载:伏羲氏各氏族中有飞龙氏、潜龙氏、居龙氏、降龙氏、土龙氏、水龙氏、青龙氏、赤龙氏、白龙氏、黑龙氏、黄龙氏。

《左传·昭二十九年》:“公赐公衍羔裘,使献龙辅于齐侯”的记载;《拾遗记》也说:舜时,“南浔之国献毛龙,一雌一雄,放置豢龙之宫,至夏代,豢龙不绝,因以命族”。

画像砖流行于秦、汉一直到魏晋南北朝时期,是嵌砌在墓室壁面上的一种图像砖,是厚葬习俗的产物,在今天的河南、四川、江苏、陕西等地均有发现。

画像砖的类型从最初不同形状的空心砖,发展为近似长方形和正方形的实心砖,其构图方式从一砖多模到一砖一模,进而发展到多个模印实心砖拼嵌成一幅完整的图像,是当时政治、经济和社会生活的缩影,极具收藏和研究价值。

许昌博物馆馆藏汉代画像砖2000多块,多出于许昌近郊、许都故城张潘及长葛、襄城、禹州等地。

按照形制和题材的不同分为大型空心画像砖、中型实心画像砖、小型文字砖和小型花纹砖,现从中选取部分精品以供鉴赏。

一、中型画像砖一般长40~48厘米,宽16~21厘米,厚7~8厘米。

主要出土于许昌北郊尚集一带。

整砖用大印模一次压成,浅浮雕兼阳线刻,一砖一模一主题。

题材多为建筑图、车马出行和骑射图,如双阙、门阙楼、神庙、车马、轺车过阙门等。

大部分建筑物前有小吏,持戟者、执盾者、握剑者、拥彗者、佩剑者,有作为附属的常青树及祥禽瑞兽。

(一)建筑1.建筑门吏画像砖(图1)长33厘米,宽22.3厘米,厚11.8厘米。

许昌县张潘镇出土,现藏许昌市博物馆。

长方形,阳线刻。

主题纹饰中间上部有三重檐楼阁,门两侧各立持戟门吏,四只仙鹤分立于檐上和吏后。

下部有一株常青树,四角圆形图案内各饰一飞鸟。

左侧有一阙门,内有一吏持戟而立,右侧有一吏持盾而立。

边框饰绦索纹。

2.神庙画像砖(图2) 长46.5汉代画像砖赏析田鸣1、建筑门吏画像砖厘米,宽18厘米,厚7.8厘米。

许昌县尚集镇出土,现藏许昌市博物馆。

画面为一座神庙,两座两檐阙分列左、右为庙门,双阙间远处有四阿顶建筑物为庙堂,庙前置一椭圆形供案。

神庙两侧各有一株常青树。

四阿顶或四大坡是汉代等级最高的一种屋顶庑殿顶的俗称。

屋顶为四面斜坡,有一条正脊和四条斜脊,屋面稍有弧度,是“四出水”的五脊四坡式,又叫五脊殿。

3、铺首衔环画像砖(图3)长47.8厘米,宽16.8 厘米,厚8.2厘米。

汉画像砖,中国古代艺术经典汉代,包括西汉、东汉,是中国历史上最强盛的时期之⼀。

要想对中国固有⽂化进⾏寻根,从汉画像砖就可以看出汉⽂化对中华民族、中国⽂化所产⽣的巨⼤影响。

正因为如此,它不仅吸引了⽂物界、考古界、艺术界,也吸引了包括历史、哲学、宗教、民族、天⽂、建筑、酿造等学科的学者和专业⼈⼠的重视。

汉画像砖的作⽤与形成画像砖,是中国汉代的⼀种有浅浮雕或阴线画像的砖,多⽤于墓室建筑。

画像砖作为⼀种具有装饰意义的建筑构件,⼀般认为始于战国晚期,盛兴于汉代,三国两晋南北朝时期⼴为流⾏,且取得很⾼的成就。

其中,汉代画像砖在出⼟数量、砖块形制、画幅形式、题材内容及表现⼿法等⽅⾯,均丰富于其他时代。

画像砖因题材内容⼴泛和表现形式的多样,具有很⾼的史料价值和艺术价值,是研究中国古代社会⽣活和艺术发展的珍贵实物资料。

画像砖的流⾏较早,明清时期随着画像砖的出⼟⽽流⼊民间,⾄清代晚期,已有收藏家对其进⾏著录。

1949年新中国成⽴后,随着考古⼯作的深⼊开展,画像砖有了⼤量的出⼟,也为我国考古⼯作增添了新的⾊彩。

出⼟地点⼤多围绕着河南、四川、⼭东、陕西、江苏、江西、湖北、云南等省,其中以河南和四川两省出⼟的画像砖数量最多,⽽且较为完整。

河南出⼟的画像砖主要分布在洛阳、郑州、禹县等⼗余个市县,其时代分别属西汉⾄东汉晚期及南北朝时期。

⽽四川出⼟的画像砖主要分布在成都平原⼀带,其中以成都、新繁、新都、⼴汉、德阳等市县数量最多,其时代多为东汉时期。

汉画像砖表现内容及艺术特征画像砖作为⼀种艺术体裁,与当时的社会政治、经济、⽂化等有着密切的关系。

其题材可分为:表现经济⽣活和⽣产劳动。

包括农业、⼿⼯业、商业等,如耕种、收获、渔猎、采莲、桑园、井盐⽣产、集市交易及酿造、舂⽶等。

炫耀墓主⼈⽣前社会地位。

包括⾝份、经历、宅院及享乐⽣活等,如车骑出⾏、楼阁宫阙、庖厨、宴饮、乐舞百戏、尊贤养⽼、讲经授学等。

在南朝时期还出现了表现当时⽂⼈⽣活习俗的画像砖。

四川地区汉画像砖赏析摘要:一、四川地区汉画像砖概述二、汉画像砖的艺术特点1.题材丰富2.构图巧妙3.雕刻技艺高超三、汉画像砖的分类及代表性作品1.交通出行类2.人物故事类3.动物植物类4.神话传说类四、汉画像砖的历史价值与文化内涵1.历史价值2.文化内涵五、汉画像砖的传承与保护正文:【提纲】一、四川地区汉画像砖概述四川地区的汉画像砖以其独特的艺术风格和丰富的题材受到广泛关注。

这些画像砖主要出土于四川地区的汉代墓群,为研究汉代社会、文化、艺术等方面提供了珍贵的实物资料。

二、汉画像砖的艺术特点1.题材丰富:四川地区的汉画像砖题材多样,既有反映当时社会生活的场景,如耕作、狩猎、交通出行等,又有表现神话传说、宗教信仰的内容。

2.构图巧妙:汉画像砖的构图讲究对称和和谐,画面饱满,线条流畅,具有很高的艺术价值。

3.雕刻技艺高超:四川地区的汉画像砖雕刻技艺独具特色,采用线刻、浮雕等手法,细腻传神地表现了人物、动物、植物等形象。

三、汉画像砖的分类及代表性作品1.交通出行类:如【1】中提到的骖驾有盖轺车画像砖,生动展现了汉代交通工具的形象。

2.人物故事类:如【2】中提到的《中国画像砖全集:四川汉画像砖》中的作品,反映了当时的人物风采和故事传说。

3.动物植物类:如汉画像砖中的龙、凤、麒麟等神兽形象,以及各种植物图案,富有象征意义。

4.神话传说类:如伏羲女娲、西王母等画像砖,展示了汉代人对神秘世界的想象和信仰。

四、汉画像砖的历史价值与文化内涵1.历史价值:汉画像砖作为历史遗物,反映了汉代社会的风俗习惯、宗教信仰、政治制度等方面的信息,为历史研究提供了宝贵资料。

2.文化内涵:汉画像砖融合了多种民族文化元素,展现了四川地区独特的地域文化特色。

五、汉画像砖的传承与保护四川地区的汉画像砖是我国非物质文化遗产的重要组成部分。

在现代社会,我们应加强对汉画像砖的传承与保护,弘扬中华民族优秀传统文化。

通过以上分析,我们可以看到四川地区汉画像砖的艺术价值和历史价值。