地质构造与地表形态第二课时(王平)

- 格式:doc

- 大小:31.00 KB

- 文档页数:6

地质构造与地表形态(答案在最后)课程标准学习目标结合实例,解释内力对地表形态变化的影响。

1.结合示意图,判断背斜、向斜、断层等地质构造,分析其与地表形态的关系。

2.结合具体的案例,分析地质构造的实践意义。

必备知识梳理由于地壳运动引起岩层的变形和变位,称为地质构造。

1.褶皱(1)概念:在地壳运动产生的强大________作用下,岩层会发生塑性变形,产生一系列的________。

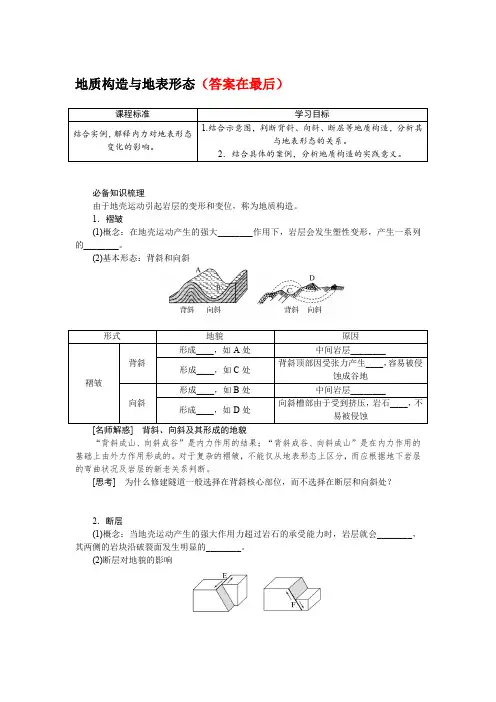

(2)基本形态:背斜和向斜形式地貌原因褶皱背斜形成____,如A 处中间岩层________形成____,如C 处背斜顶部因受张力产生____,容易被侵蚀成谷地向斜形成____,如B 处中间岩层________形成____,如D 处向斜槽部由于受到挤压,岩石____,不易被侵蚀[名师解惑]背斜、向斜及其形成的地貌“背斜成山、向斜成谷”是内力作用的结果;“背斜成谷、向斜成山”是在内力作用的基础上由外力作用形成的。

对于复杂的褶皱,不能仅从地表形态上区分,而应根据地下岩层的弯曲状况及岩层的新老关系判断。

[思考]为什么修建隧道一般选择在背斜核心部位,而不选择在断层和向斜处?2.断层(1)概念:当地壳运动产生的强大作用力超过岩石的承受能力时,岩层就会________,其两侧的岩块沿破裂面发生明显的________。

(2)断层对地貌的影响形式地貌举例断层水平位移,如图E岩层在水平方向上被____圣安德列斯断层垂直位移,如图F上升的岩块,经风化侵蚀常成为块状山或高地华山、庐山、泰山相对下降的岩块,常形成狭长的凹陷地带渭河平原、汾河谷地、吐鲁番盆地山地断层断层沿线易受风化侵蚀,常发育成沟谷、河流山泉出露[疑难辨析]地质构造和构造地貌的区别地质构造是地壳运动导致的岩层变形变位,它是地壳运动的“足迹”,它主要有褶皱(向斜、背斜)、断层。

构造地貌是由地质构造而形成的地表形态特征,它的主要类型有山地、谷地、平原、盆地、陡崖等。

特别注意向斜谷、向斜山、背斜山、背斜谷、断块山均为地貌类型。

高中地理必修三《地壳变动与地表形态》教学设计(第二课时)上一节好课,备课是关键,备课少不了好的教案。

查字典地理网特为老师们分享优秀教案,不妨一起来看看。

[导入新课](课堂提问)上节课我们讲过,哪位同学还记得:什么叫地质作用呢?内力作用的表现形式有哪几种?(学生回答)略(教师引导)地壳运动是内力作用的一种主要表现形式。

由地壳运动引起的岩层变形变位,称为地质构造,所形成的地貌,称为构造地貌。

这就是我们这节课要学的内容。

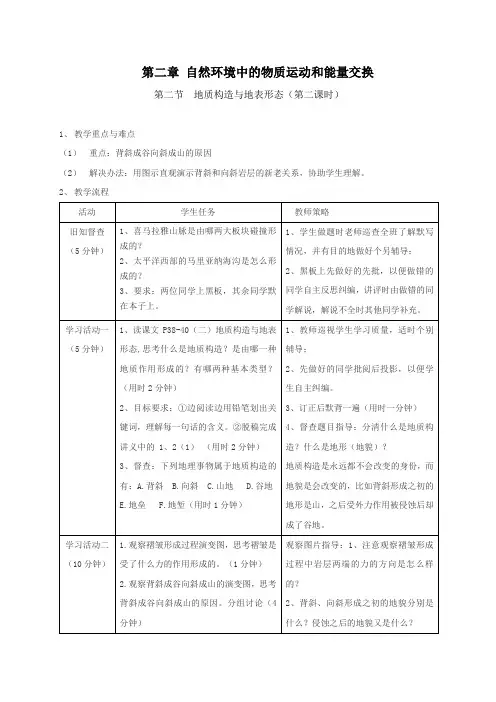

[讲授新课]三、地质构造与构造地貌(板书)什么叫褶皱、断层呢?(教师在讲课时可利用随手教具——书本、纸张进行演示,并强调岩层的受力方向)受地壳运动的作用,当岩层受到来自水平方向的强大挤压力时,便会发生弯曲变形,这叫做褶皱;当岩层或岩体受到来自垂直方向上的强大压力或张力时,岩体便会破裂,两侧的岩块会发生上下左右的错动、位移,这种现象叫做断层。

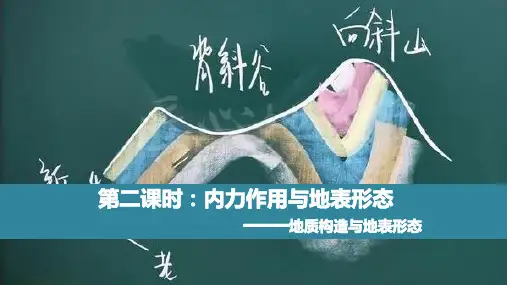

褶皱的基本形态表现为两种,即背斜和向斜。

什么是背斜、向斜呢?(教师在黑板上用板笔绘出背斜和向斜的形态图,并标出受力方向)(提问)同学们仔细观察,背斜和向斜从外部形态上看有什么不同呢?(学生)从外部形态看,背斜的岩层一般是向上拱起,向斜的岩层一般是向下弯曲的。

(教师)在地貌上,背斜常成为山岭,而向斜常形成谷地或盆地。

但这只是一般情况,还有特殊情况。

(教师用黑板擦把背斜上部擦去一部分,把向斜上部用粉笔添绘上一部分,变成“背斜成谷、向斜成山”的形态,类似课文中图3.13B图的情况)(引导)大家请看!有的时候恰恰相反,背斜由山岭变成于谷地,而向斜由谷地变成了山岭,这是怎么回事呢?(学生)略(教师)这是受到外力作用的结果。

背斜顶部因受到张力作用,岩性比较疏松,若裸露在地表很容易受到风力、流水等外力因素的侵蚀,所以就有可能变成谷地;而向斜槽部因受到挤压力作用,岩性比较坚硬不容易被外力侵蚀,反而成为山岭。

所以我们在分析问题时,既要看到它的一般性,也要注意到它的特殊性。

2.2地表的表面形态(第二课时)二)火山、地震活动和地表形态岩浆喷出地表即为,其熔岩物质的堆积常常形成、等多种火山地貌。

大地由于而快速震动称为,其结果往往造成地壳和。

探索新知内力作用会引起地壳运动,我们到野外去用心观察,就会发现一些地壳运动的“足迹”。

这些因地壳运动引起的地壳变位、变形常常保留在地壳岩层中,成为地壳运动的证据。

如地表岩层在山区河谷或公路两侧的裸露岩壁上,经常可以看到往往是倾斜、弯曲,甚至是断裂的。

这些由地壳运动留下的痕迹,叫地质构造。

阅读课本38页示意学生拿出一叠纸双手相向挤压,使其弯曲变形。

教师引出褶皱、背斜、向斜的概念。

师问:1、一般情况下,背斜、向斜形成什么样的地形?2、背斜和向斜在外部形态上有何不同生师对。

在地貌上背斜常成山岭,向斜常成谷地或盆地。

那么,是否都是这样呢?请看动画。

断层是另一种常见的地质构造,它有地垒和地堑两种组合形态。

什么是断层,它通常会形成怎样的地形呢?生观察形成过程,合作探究成因。

【总结归纳】形式从形态上看从岩层新老关系上看对地貌的影响原因褶皱背斜向上拱起岩层中心老、两翼新一般成山岩层向上拱起有时成谷背斜顶部受到张力被侵蚀成谷地向斜向下弯曲岩层中心新、两翼老一般成谷岩层向下弯曲有时成山向斜槽部受挤压,物质不易被侵蚀反而成山岭断层地垒两条断层之间中间上升,两边下降,形成块状山地,如庐山、泰山地堑两条断层之间中间下降,两边上升,形成凹陷地带,如东非大裂谷、汾河谷地师不少褶皱构造的背斜顶部因受张力作用,岩性比较疏松,若裸露在地表,很容易受风力、流水等外力侵蚀而变成谷地,而向斜槽部因受到挤压,岩性坚硬,不易被侵蚀,反面成为山岭。

生)图中的地质构造是,其中A为,B为)A、B两处,岩性较坚硬的是_____________。

![地质构造与地表形态[2]ppt22](https://uimg.taocdn.com/b666d0e8c850ad02df80416f.webp)

必修一》湘教版第二章《地质构造与地表形态》说课稿我说课的内容是«地质结构与地表形状»,下面我将从教材、学情、教法、学法、教学进程、板书设计六个方面论述我对本节课的教学设计及实际依据。

一、说教材〔一〕位置和作用本节位于高中天文湘教版必修一第二章第二节第2课时,是继第1课时之后进一步解说地球外表形状。

对看法地貌的构成和变化有十分重要的作用。

〝地质结构和地表形状〞是本节的重点和难点,是对〝内力作用与地表形状〞知识的拓展和延伸,与前面解说〝外力作用与地表形状〞有着普遍的联络,对前面的学习做好铺垫,有承上启下的作用。

〔二〕教学目的:知识与技艺1、了解地质结构的类型及其与地表形状的关系。

2、了解地质结构的实际运用。

进程与方法1、经过阅读褶皱、断层表示图,剖析地质结构的基本类型,培育先生读图才干;2、经过观察、剖析、对比等活动,掌握褶皱与断层、背斜与向斜、地垒与地堑的结构特征及其对地表形状发生的影响。

情感态度与价值观了解地质结构特征以及对资源勘探、工程树立的重要意义,从而培育先生应用自然、改造自然必需遵照自然规律和经济规律办事的思想看法。

〔三〕教学重点和难点1、重点:地质结构及其构成的地表形状2、难点:背斜和向斜的判读;从内、外力综协作用的角度剖析〝背斜成谷、向斜成山〞。

二、说学情1、心思特点高一的先生,大局部的学习行为依然以兴味为引导,兴味也是最好的教员,故教学中运用图片、实验、多媒体动画演示等现代教学手腕激起先生兴味。

2、知识基础初中天文曾经学习了海陆变迁和板块结构学说,所以这局部外容对先生来讲比拟熟习,而且也很感兴味,但先生仅从理性上看法到地形在变化,至于地壳变化缘由、地质结构等笼统的实际知识一无所知,给教学带来一定难度。

三、说教法教学方法:启示法、探求法、表格归结法、读图剖析法、实物及多媒体动画演示法。

四、说学法以先生为中心,充沛发扬先生的自主才干和创新才干,调动先生的积极性,这是教学宗旨。

地质结构与地表形态教课方案教课目的:(一)知识与技术1.认识地质结构的种类及其与地表形态的关系。

2.认识地质结构的实践意义。

(二)过程与方法1.学会阅读地质结构和地质剖面表示图。

2.学会野外处质、地貌检查的一般方法。

经过讲堂和野外的实践活动,培育学生的观察、概括、总结的能力。

(三)感情态度与价值观1.经过地壳运动和地质作用的学习,使学生进一步认识地理环境的复杂性、多样性,并对学生进行科学的环境观教育。

2.认识地质结构规律以及关于找矿、找水、工程建设的重要意义,进而培育学生利用自然、改造自然一定按照自然规律和经济规律做事的思想意识。

3.经过教材中图片的教课,培育学生赏识美、鉴赏美的能力;经过赏识因为内、外力作用形成的一些优美自然风光,培育学生研究自然界神秘的科学精神,建立科学美的观点。

教课要点:①地质结构的基本种类;②地质结构与地表形态的关系。

教课难点:背斜、向斜及形成的主要地形教课方法:解说法、演示法、读图剖析法教课媒体:多媒体课件、相关投电影【导入新课】人走过会留下踪迹,相同的道理,地壳运动也会留下它的印迹。

那么地壳运动会留下哪些印迹呢?【展现堆积岩山体图片,发问】构成该山体的岩石按成因分类属于哪一种岩石?判断的依照是什么?【学生回答】堆积岩。

因为该山体的岩石拥有显然的分层结构。

【解说】堆积岩在堆积的时候,其岩层原来是水平的。

但我们常常看到的岩层其实不必定是水平的,而是倾斜、曲折,甚至断裂。

这些都是地壳运动的结果,是地壳运动留下的“印迹”,称为地质结构。

【展现地质结构图片,解说】常有的地质结构有褶皱和断层。

【展现褶皱形成图,发问】1.致使该处岩层发生曲折的原由是什么?褶皱是如何形成的?2.褶皱有哪两种基本形态?它们在外面形态上有什么不同?3.一般状况下,背斜和向斜常常形成什么地形?【学生回答后教师总结】激烈碰撞和水平挤压,使堆积岩发生曲折,形成褶皱。

褶皱有两种基本形态:背斜和向斜。

背斜:岩层中间向上隆起;向斜:岩层中间向下曲折。

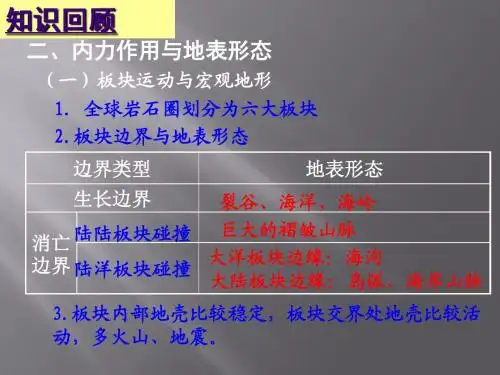

地理ⅰ鲁教版2《岩石圈与地表形状》第2课时一、教材分析本课时要紧包括内、外力作用与地表形状变化。

重点是地貌的变化及其缘故,从三个层面加以说明。

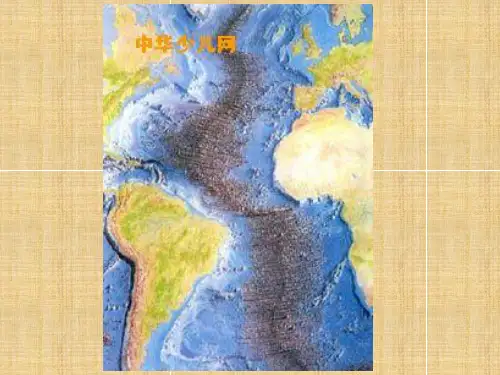

第一是通过板块构造学说说明海陆、高大山系、大裂谷的分布和变化。

第二,侧重于内力作用形成的地质构造与地表形状以说明地势高低不同。

第三,要紧通过外力作用说明地势形状的再变化。

从本条标准的要求来看,教学时通过举例使学生认识并学会分析常见地势形状及其变化的要紧内力或外力。

二、教学目标1.知识目标:(1)褶皱、断层与地貌的关系,研究地质构造对人类生产和生活的阻碍;(2)外力作用的要紧表现形式及形成的要紧地貌类型。

2.能力目标:自己动手绘制褶皱、断层、向斜、背斜等地质构造简图,培养准确判定地质构造的能力。

3.情感、态度和价值观目标:通过对地质构造意义的学习和人类活动对地表形状的阻碍,树立正确的人地观,提高科学素养。

三、教学重点难点●重点:1、地质构造与构造地貌的判定2、地貌的变化及其成因●难点:1、地质构造与构造地貌的判定2、地貌的变化及其成因四、学情分析我们的学生属于平行分班,没有实验班,学生已有的知识和实验水平有差距。

有些学生的空间想象能力和读图能力差不多上比较差的,通过这一节课的学习要加强学生读图能力的培养。

以及知识关于实际现象的分析。

五、教学方法1.学案导学:见后面的学案。

2.新授课教学差不多环节:预习检查、总结疑问→情境导入、展现目标→合作探究、精讲点拨→反思总结、当堂检测→发导学案、布置预习六、课前预备1.学生的学习预备:预习本课时的内容2.教师的教学预备:多媒体课件制作,课前预习学案,课内探究学案,课后延伸拓展学案。

七、课时安排:1课时八、教学过程(一)预习检查、总结疑问检查落实了学生的预习情形并了解了学生的疑问,使教学具有了针对性。

问:内力作用包括哪几种?问:外力作用包括哪几种?(二)情形导入、展现目标青藏高原上发觉的海洋生物化石,台湾海峡海底的古河道,火山喷发的场景,黄河三角洲向海延伸,桂林山水,天际海角等。

地质构造与地表形态教学设计曾园 09地理科学2班一、课程标准本节教材相应的课程标准内容是“结合实例,分析造成地表形态的内、外力因素”。

本节课程标准内容表达了以下要点:内力作用与地表形态。

地表形态的变化,从内力作用的层面上可以从两个方面加以说明。

第一是全球大地构造,以解释全球海陆、高大山系、大裂谷等宏观地形的分布和变化 , 一般通过板块构造学说等全球构造理论加以说明。

第二是区域大地构造,以解释地表高低不平的原因,一般通过褶皱、断层及其与地表形态的关系加以说明。

本节课就是讲区域大地构造与地表形态的塑造。

从本条“标准”的要求来看,重在地表形态变化的原因分析,以使学生从两方面认识地表形态。

一方面以运动、变化的观点看待地表形态,即地表形态一直处于不断地运动和变化之中。

另一方面以综合的观点看待地表形态,即内力作用造就了地表形态的骨架,(及外力作用对地表形态骨架作再塑造);我们所见到的地表形态是内、外力长期共同作用的产物。

同时学会分析常见地表形态及其变化的主要原因(内力或外力)。

基于这样的要求,教学时没有必要将各种地质作用形成的地貌或各种类型的地貌作全面系统的介绍,而应举例(即“标准”要求的“结合实例”)加以分析。

二、教材分析与学情分析【教材分析】本节教材通过对千姿百态的地形成因的“设问”切入课题,引导学生思考造成地表形态发生变化的力量来源——内力作用和外力作用。

然后再从内力作用与地表形态、外力作用与地表形态两个方面加以展开。

关于内力作用与地表形态这部分内容,教材从板块运动与宏观地形、地质构造与地表形态两个角度加以阐述。

地质构造与地表形态是本节教材的重点和难点之一,教材介绍了两种基本的构造类型——褶皱和断层,并着重说明了这两种构造所形成的地表形态和地貌特征。

对于教学难点“背斜谷向斜山的形成”,教材用“活动”的形式来安排,旨在通过学生的主体活动——图片材料分析判断来达到教学目标。

关于断层,教材在简单介绍其成因后,展示了示意图和景观图,让学生通过阅读得出断层对地貌的影响及断层带的地貌表现,然后再介绍两条断层之间不同的运动组合——地垒和地堑。

【学情分析】1、学生的抽象思维能力较低,对教材原理的理解比较困难。

但限于水平,学生没有进行过系统的分析,对地形的了解也往往流于表面,关注局部。

而无法对全球作出一个让自己都信服的解释。

2、根据平时对学生了解,对世界地形的成因等一些自然现象学生是非常感兴趣的,“兴趣是最好的老师”,有利于本堂课的顺利进行,许多学生甚至在小学或者初中的时候都关注过这方面的内容,并且高中学生的形象思维能力强,本课以图片、视频等形式展示,并配以丰富的色彩,从而增强学生的兴趣和注意力。

3、本课的知识网络复杂、容量大,教学设计贴近教材,并有一定的拓展和扩充,方便不同层次的学生自主学习。

三、教学目标(一)知识与技能1、了解地质构造的类型及其与地表形态的关系。

2、了解地质构造的实践意义。

(二)过程与方法1、学会阅读地质构造和地质剖面示意图。

2、学会野外地质、地貌调查的一般方法。

通过课堂和野外的实践活动,培养学生的观察、归纳、总结的能力。

(三)情感态度与价值观1、通过地壳运动和地质作用的学习,使学生进一步认识地理环境的复杂性、多样性,并对学生进行科学的环境观教育。

2、了解地质构造规律以及对于找矿、找水、工程建设的重要意义,从而培养学生利用自然、改造自然必须遵循自然规律和经济规律办事的思维意识。

3、通过教材中图片的教学,培养学生欣赏美、鉴赏美的能力;通过欣赏由于内、外力作用形成的一些优美自然风光,培养学生探究自然界奥秘的科学精神,树立科学美的观念。

四、教学重点1、正确判断背斜和向斜的方法,理解褶皱山的概念。

2、掌握断层对地表形态的影响,理解断块山的概念。

五、教学难点1、正确判断背斜和向斜。

2、阅读褶皱、断层示意图,分析褶皱、断层的成因及地貌表现。

六、教学方法启发式教学法、探究式教学法、案例教学法、列表比较法。

七、教学用具多媒体设备、课件及书本、竹片。

八、知识结构二、内力作用与地表形态(二)地质构造与地表形态概念:由运动留下的“痕迹”。

1、褶皱概念:强烈碰撞和水平挤压,可以使沉积岩发生弯曲,形成褶皱。

基本形态:一般地说,中间向上隆起的叫,中间向下凹陷的叫。

不少褶皱构造的背斜顶部因受张力,容易被侵蚀成谷地,而向斜地区的岩石在褶皱作用下被,比较,抗能力较强,反而形成山地。

因此,我们不能简单地根据形态来识别背斜和向斜,而因根据岩层的新老关系来确定背斜和向斜,背斜从中心向两翼岩层越来越,向斜从中心向两翼岩层越来越。

2、断层概念:岩层受力达到一定的强度,发生,两侧的岩层沿断裂面产生显著的。

形式:断层中两侧陷落,中间的突起的部分叫,常形成陡峻的。

中间部分相对下沉的断层,形成构造,常形成或。

(三)火山、地震活动和地表形态岩浆喷出地表即为,其熔岩物质的堆积常常形成、等多种火山地貌。

大地由于而快速震动称为,其结果往往造成地壳和。

九、教学过程【导入新课】人走过会留下足迹,同样的道理,地壳运动也会留下它的痕迹。

那么地壳运动会留下哪些痕迹呢?【展示沉积岩山体图片,提问】组成该山体的岩石按成因分类属于哪一种岩石?判断的依据是什么?【学生回答】沉积岩。

因为该山体的岩石具有明显的分层结构。

【教师讲解】沉积岩在沉积的时候,其岩层本来是水平的。

但我们经常看到的岩层并不一定是水平的,而是倾斜、弯曲,甚至断裂。

这些都是地壳运动的结果,是地壳运动留下的“痕迹”,称为地质构造。

常见的地质构造有褶皱和断层。

如果岩层发生变形,我们称之为褶皱,如果岩层发生变位,我们称之为断层。

我们先来学习褶皱的相关知识。

【展示褶皱形成图,提问】这是褶皱的形成示意图,请同学们思考:导致该处岩层发生弯曲的原因是什么?褶皱是怎样形成的?【学生回答后教师总结】强烈碰撞和水平挤压,使沉积岩发生弯曲,形成褶皱。

我们来看一下褶皱的准确概念:强烈碰撞和水平挤压,使沉积岩发生弯曲,就形成了褶皱。

褶皱有两种基本形态:背斜和向斜。

【教师提问】那么背斜和向斜在外部形态上有什么特点呢?【学生回答】略(请一个学生回答)。

【教师讲解】背斜:岩层中间向上隆起;向斜:岩层中间向下弯曲。

【教师提问】一般情况下,背斜和向斜往往会形成什么地形?【学生回答】略。

【讲解】一般情况下,背斜隆起成山,向斜则常形成谷地或盆地。

这是构造运动初期形成的地表形态,主要是在内力挤压作用下形成的。

那么,是否背斜一定形成山岭,向斜一定形成谷地呢?【展示背斜谷和向斜山图片,提问】这幅图中,背斜和向斜分别形成了什么地形?背斜形成谷地,向斜形成山岭。

这种地形又是如何形成的呢?我们来观看一个动画。

【播放背斜谷向斜山动画】【教师总结】从动画中,我们可以看到背斜也可以成谷,向斜也可以成山,那么这是为什么呢?在解释这个原理之前,老师请同学们思考一下,我们生活中所常见的竹片,如果我们把它折一下,使之弯曲,那么它的顶部会因为受到张力而裂开,从而变得脆弱,如果我们倒有腐蚀性的液体进去就会很容易渗透到竹片内部,从而腐蚀掉我们的竹片。

那么背斜也是这样的,背斜顶部因受张力,岩石疏松破碎,易被侵蚀成谷。

向斜槽部受挤压,物质坚实,不易侵蚀,反成山岭。

背斜成谷和向斜成山,这种现象叫地形倒置,称为逆地貌。

主要是在外力作用下形成的。

由此可见,我们不能单纯的从地形上来判断某地是背斜还是向斜。

那么,我们应该用什么方法来准确判断背斜和向斜呢?【学生回答】根据岩层的形状来判断。

【教师总结】从岩层的纵剖面来看,岩层向上隆起为背斜,岩层向下弯曲为向斜。

什么是纵剖面呢?从上往下切,得到的面就是纵剖面。

如果从岩层的横剖面来看,我们就要根据岩层的新老关系来判断。

横剖面就像图中的这个切面一样,是横着切得来的一个面。

【展示岩层新老关系图】与学生一起分析,教师点评:正常情况下沉积岩的岩层老的岩层在下面,新的岩层在上面。

背斜岩层中间老两翼新;向斜岩层中间新两翼老。

【教师归纳总结填表】我们通过填一个表来总结下背斜和向斜的区别。

褶皱有两种基本形态:背斜和向斜。

背斜岩层向上隆起,向斜岩层向下弯曲;背斜岩层中间老两翼新,向斜岩层中间新两翼老;背斜最初形成山岭,后来因受外力侵蚀形成谷地;向斜最初形成谷地,后来因槽部受挤压,不易侵蚀,反成山岭。

世界上的许多高大山脉,都是有褶皱作用形成的褶皱山脉。

如:喜马拉雅山、阿尔卑斯山、安第斯山脉等。

【教师承转】刚刚我们学的褶皱是一种常见的地质构造,而断层是另一种常见的地质构造。

由于岩层的受力方向不同,表现形式是不一样的。

当来自水平方向的挤压力使岩层发生弯曲变形,形成的是褶皱;而当岩层受到来自垂直方向的压力或张力时,岩块会发生破裂、位移或者错动,就会形成断层。

【展示断层形成的动画图,提问】请同学们观看断层的形成动画并结合书中内容思考以下几个问题:1.什么是断层?2.断层线两侧的岩石运动方向如何?【学生回答】略。

【教师总结】岩层受力达到一定强度,发生断裂,两侧的岩层沿断裂面产生显著的位移,称为断层。

断层线两侧的岩石一块上升,另一块下降。

【教师提问】请同学们思考一下,如果断层线两侧的岩石移动幅度很大,上升的部分会形成什么地形?下降的部分又会形成什么地形?【学生回答】略(请一位学生回答)。

【教师总结】上升的岩块称为地垒,下降的岩块称为地堑。

在地垒基础上常发育成块状山地或陡峻的山峰,如:华山、庐山、泰山、峨眉山万佛顶等。

在地堑构造上常发育成盆地或谷地,如:吐鲁番盆地、汾河谷地、渭河谷地等。

在断裂带上易发育成裂谷、河流,如东非大裂谷等。

(展示各种地形图)【教师】我们学习完了地质构造与我们的地表形态的塑造,那么我们研究地质构造到底有什么现实意义呢?首先,我们来看一下褶皱的现实意义。

背斜是石油、天然气埋藏区,因为它的岩层封闭、常有“储油构造”,易于储油、储气,而且相对于水来说,石油和天然气密度小,存在于水的上面。

同时背斜也是隧洞的良好选址,因为它天然成拱形、结构稳定,不易储水。

向斜是良好的地下水储藏区,因为其底部低凹,易汇集水。

我们再来看一下研究断层的现实意义:我们来通过一个题研究其现实意义。

同学们请看题,有人打算在C处修建一水库,请问该想法是否可行?不可行,因为C处有断层,易诱发地震;且断层破碎带还会造成水库漏水。

所以,我们修建铁路、公路、桥梁、水库等的时候应该避开断层,因为断层处的岩层不稳定,容易诱发断层活动;破坏工程;水库水易渗漏。

但是,断层却是泉水、湖泊分布地,岩隙水易沿着断层线出露;断裂带岩石破碎,易被侵蚀为洼地,利于地表水汇集。

我们来总的归纳一下地质构造的现实意义,同学们请看表格。

【课堂小结】内力作用引起地壳运动,地壳运动引起地壳变形变位就是地质构造。

常见的地质构造有褶皱和断层。

褶皱有两种基本形态:背斜和向斜。

背斜受内力作用形成山,在外力作用下形成谷地。