地质构造与地表形态地质构造的两种基本形式是褶皱和断层

- 格式:ppt

- 大小:1.02 MB

- 文档页数:12

2.2构造地貌的形成一、地质构造与地貌1.区分地质构造与地貌:(1)地质构造:在地球的内、外力作用下,岩层或岩体发生变形或变位而遗留下来的形态。

常见的地质构造是褶皱和断层。

与地表形态无关,关键看地下岩层的弯曲状以及岩层是否连续。

(2)地貌:在地质构造的基础上形成的地表形态特征,主要类型有山地、谷地、平原、盆地、陡崖等。

关键看地表形态和高低状况。

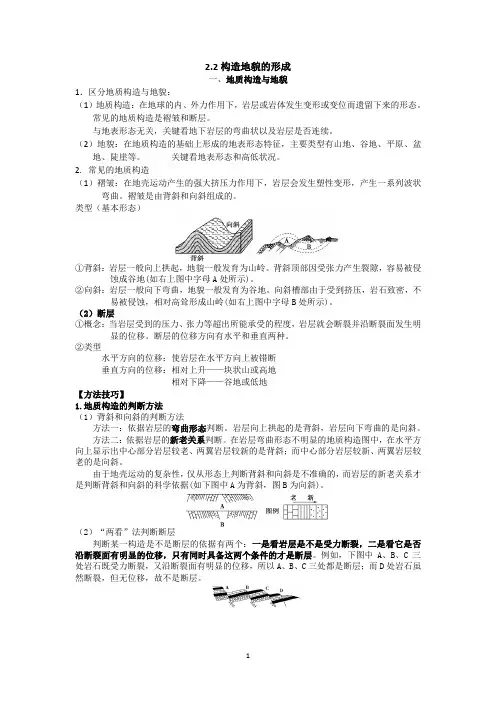

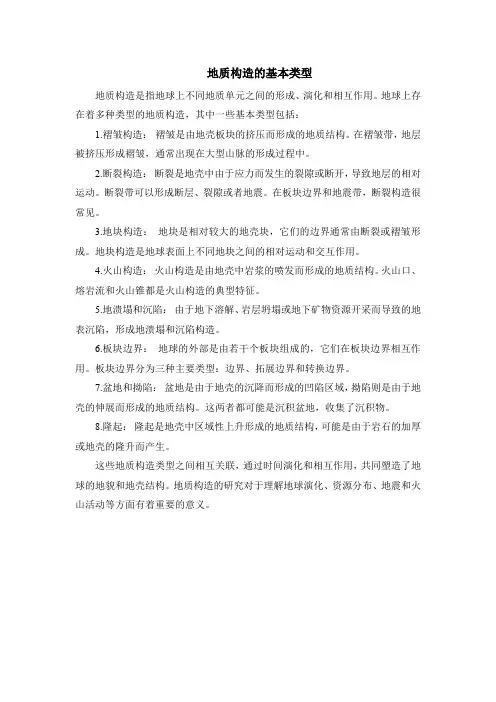

2.常见的地质构造(1)褶皱:在地壳运动产生的强大挤压力作用下,岩层会发生塑性变形,产生一系列波状弯曲。

褶皱是由背斜和向斜组成的。

类型(基本形态)①背斜:岩层一般向上拱起,地貌一般发育为山岭。

背斜顶部因受张力产生裂隙,容易被侵蚀成谷地(如右上图中字母A处所示)。

②向斜:岩层一般向下弯曲,地貌一般发育为谷地。

向斜槽部由于受到挤压,岩石致密,不易被侵蚀,相对高耸形成山岭(如右上图中字母B处所示)。

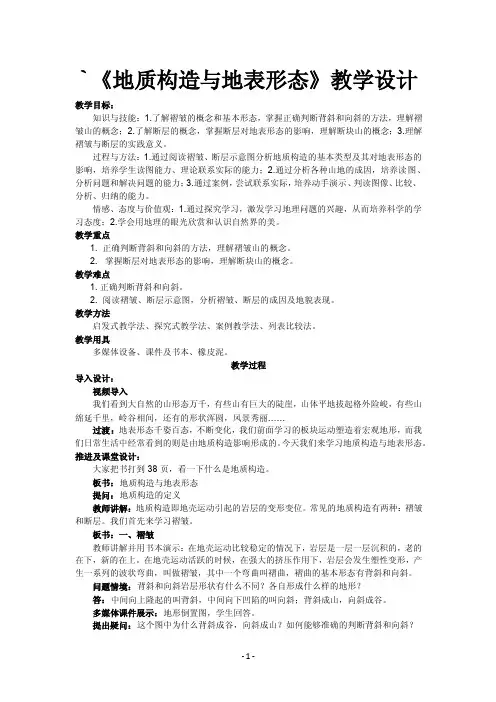

(2)断层①概念:当岩层受到的压力、张力等超出所能承受的程度,岩层就会断裂并沿断裂面发生明显的位移。

断层的位移方向有水平和垂直两种。

②类型水平方向的位移:使岩层在水平方向上被错断垂直方向的位移:相对上升——块状山或高地相对下降——谷地或低地【方法技巧】1.地质构造的判断方法(1)背斜和向斜的判断方法方法一:依据岩层的弯曲形态判断。

岩层向上拱起的是背斜,岩层向下弯曲的是向斜。

方法二:依据岩层的新老关系判断。

在岩层弯曲形态不明显的地质构造图中,在水平方向上显示出中心部分岩层较老、两翼岩层较新的是背斜;而中心部分岩层较新、两翼岩层较老的是向斜。

由于地壳运动的复杂性,仅从形态上判断背斜和向斜是不准确的,而岩层的新老关系才是判断背斜和向斜的科学依据(如下图中A为背斜,图B为向斜)。

(2)“两看”法判断断层判断某一构造是不是断层的依据有两个:一是看岩层是不是受力断裂,二是看它是否沿断裂面有明显的位移,只有同时具备这两个条件的才是断层。

例如,下图中A、B、C三处岩石既受力断裂,又沿断裂面有明显的位移,所以A、B、C三处都是断层;而D处岩石虽然断裂,但无位移,故不是断层。

《地球表面的地形》教学反思9篇《地球表面的地形》教学反思9篇教学反思需要教师在不断提升自己的专业知识和技能的基础上,开展深入的思考和反思,以提高自我发展的能力和素质。

是优质教学的必要环节,教师需要引导和培养学生反思的能力,帮助学生在学习中发现问题和解决问题的能力。

现在随着小编一起往下看看《地球表面的地形》教学反思,希望你喜欢。

《地球表面的地形》教学反思(篇1)教材分析地球表面,在大气圈和水圈之下,便是地球的固体外壳—地壳。

地壳表面不是一个平坦的表面,而是具有很大的高低起伏,地表形态多样,有各种各样的地貌。

在宏观上,地球表面最显著的特点是海陆分布,即有高起的大陆和深渊的海底。

本节内容总体分两部分,一是可感知的陆地和海底地貌;另一部分是具有一定理论高度的大陆漂移说与板块学说。

教材中选用了6幅插图,图5-6揭示了海拔与相对高度的关系;图5-7陆地地貌示意图,增强学生对四种地貌的感性认识;图-5-8勾勒了海底地貌的概况;图5-9、10展示非洲、南美洲的轮廓形态,推出大陆漂移的设想;图5-11表示大陆板块的划分、运动。

教师在授课时应引导学生关注、运用课本插图,增进理解。

教法指导一、授课的思路与方法1、本节教材在教学中应注意海平面与基准面的区别,板块运动学说与大陆漂移学说的区别,如有条件,在教学中可播放“地球表面形态”的教学录像,使学生直接地感受地球表面的形态,以提高学生掌握知识程度。

2、利用课余时间组织学生观察学校附近地貌,获得充分的感性知识。

二、课时安排本节共安排2课时。

教案实例(第一课时)一、教学目标(一)认知目标1.理解海拔和相对高度两个概念,初步学会海拔与相对高度的判断与计算。

2.了解陆地地貌的五种基本类型及主要特征。

(二)情感目标培养学生兴趣和探索精神及热爱科学的情操。

二、教学重点和难点1.教学重点:陆地地貌的五种基本类型及特征。

2.教学难点:海拔与相对高度两个概念的联系与区别。

三、教学准备1.海拔与相对高度的示意挂图或投影片。

是否是褶皱和断层是地质构造,然后比如褶皱基本形态的背斜,它的构造地貌是山地?而断层的地堑的构造地貌就是谷地??

岩层或岩体经地球内力引起的机械运动而发生变形与变位称为地质构造。

地质构造主要有水平构造、倾斜构造、褶皱构造、断裂构造四种。

构造地貌由地球内力作用直接造就的和受地质体与地质构造控制的地貌。

要区分这两个定义,首先要清楚地貌是指地表起伏的形态,如山地、平原、河谷、沙丘、大陆架、海沟等。

因此构造地貌是指由岩层或岩体经构造运动所控制的地表形态,侧重于地表形态。

而地质构造是指岩层或岩体经地球内力引起的机械运动而发生变形与变位,是指岩层或岩体的变形与变位(或形态位置)。

地质构造——岩层或岩体(对象)——形态位置

构造地貌——地表(对象)——地貌

褶皱和断层是地质构造,褶皱使岩层发生弯曲,使岩层形态呈背斜或向斜。

而在地球表面,由于岩层弯曲,导致地表也弯曲不平,形成山地等地貌,这就是构造地貌。

断层是地质构造中的断裂构造,是指岩层的断层,断层后使岩体的形态呈地堑、地垒状态,都属于地质构造。

而岩层的断裂后形成的地堑导致地球表面形态下陷,成谷地形态,这是构造地貌。

地质构造的基本类型

地质构造是指地球上不同地质单元之间的形成、演化和相互作用。

地球上存在着多种类型的地质构造,其中一些基本类型包括:

1.褶皱构造:褶皱是由地壳板块的挤压而形成的地质结构。

在褶皱带,地层被挤压形成褶皱,通常出现在大型山脉的形成过程中。

2.断裂构造:断裂是地壳中由于应力而发生的裂隙或断开,导致地层的相对运动。

断裂带可以形成断层、裂隙或者地震。

在板块边界和地震带,断裂构造很常见。

3.地块构造:地块是相对较大的地壳块,它们的边界通常由断裂或褶皱形成。

地块构造是地球表面上不同地块之间的相对运动和交互作用。

4.火山构造:火山构造是由地壳中岩浆的喷发而形成的地质结构。

火山口、熔岩流和火山锥都是火山构造的典型特征。

5.地溃塌和沉陷:由于地下溶解、岩层坍塌或地下矿物资源开采而导致的地表沉陷,形成地溃塌和沉陷构造。

6.板块边界:地球的外部是由若干个板块组成的,它们在板块边界相互作用。

板块边界分为三种主要类型:边界、拓展边界和转换边界。

7.盆地和拗陷:盆地是由于地壳的沉降而形成的凹陷区域,拗陷则是由于地壳的伸展而形成的地质结构。

这两者都可能是沉积盆地,收集了沉积物。

8.隆起:隆起是地壳中区域性上升形成的地质结构,可能是由于岩石的加厚或地壳的隆升而产生。

这些地质构造类型之间相互关联,通过时间演化和相互作用,共同塑造了地球的地貌和地壳结构。

地质构造的研究对于理解地球演化、资源分布、地震和火山活动等方面有着重要的意义。

`《地质构造与地表形态》教学设计教学目标:知识与技能:1.了解褶皱的概念和基本形态,掌握正确判断背斜和向斜的方法,理解褶皱山的概念;2.了解断层的概念,掌握断层对地表形态的影响,理解断块山的概念;3.理解褶皱与断层的实践意义。

过程与方法:1.通过阅读褶皱、断层示意图分析地质构造的基本类型及其对地表形态的影响,培养学生读图能力、理论联系实际的能力;2.通过分析各种山地的成因,培养读图、分析问题和解决问题的能力;3.通过案例,尝试联系实际,培养动手演示、判读图像、比较、分析、归纳的能力。

情感、态度与价值观:1.通过探究学习,激发学习地理问题的兴趣,从而培养科学的学习态度;2.学会用地理的眼光欣赏和认识自然界的美。

教学重点1. 正确判断背斜和向斜的方法,理解褶皱山的概念。

2. 掌握断层对地表形态的影响,理解断块山的概念。

教学难点1. 正确判断背斜和向斜。

2. 阅读褶皱、断层示意图,分析褶皱、断层的成因及地貌表现。

教学方法启发式教学法、探究式教学法、案例教学法、列表比较法。

教学用具多媒体设备、课件及书本、橡皮泥。

教学过程导入设计:视频导入我们看到大自然的山形态万千,有些山有巨大的陡崖,山体平地拔起格外险峻,有些山绵延千里,岭谷相间,还有的形状浑圆,风景秀丽……过渡:地表形态千姿百态,不断变化,我们前面学习的板块运动塑造着宏观地形,而我们日常生活中经常看到的则是由地质构造影响形成的。

今天我们来学习地质构造与地表形态。

推进及课堂设计:大家把书打到38页,看一下什么是地质构造。

板书:地质构造与地表形态提问:地质构造的定义教师讲解:地质构造即地壳运动引起的岩层的变形变位。

常见的地质构造有两种:褶皱和断层。

我们首先来学习褶皱。

板书:一、褶皱教师讲解并用书本演示:在地壳运动比较稳定的情况下,岩层是一层一层沉积的,老的在下,新的在上。

在地壳运动活跃的时候,在强大的挤压作用下,岩层会发生塑性变形,产生一系列的波状弯曲,叫做褶皱,其中一个弯曲叫褶曲,褶曲的基本形态有背斜和向斜。

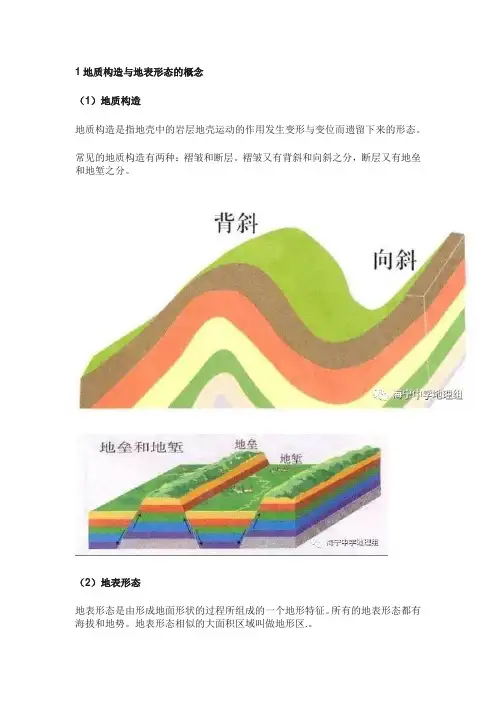

1地质构造与地表形态的概念(1)地质构造地质构造是指地壳中的岩层地壳运动的作用发生变形与变位而遗留下来的形态。

常见的地质构造有两种:褶皱和断层。

褶皱又有背斜和向斜之分,断层又有地垒和地堑之分。

(2)地表形态地表形态是由形成地面形状的过程所组成的一个地形特征。

所有的地表形态都有海拔和地势。

地表形态相似的大面积区域叫做地形区.。

2地质构造与地表形态的关系(1)褶皱与地表形态(地貌)地质构造侵蚀前地表形态侵蚀后地表形态褶皱背斜山岭(内力作用)谷地(外力作用)向斜谷地(内力作用)山岭(外力作用)(3)断层与地表形态(地貌)地质构造地表形态地表形态举例断层地垒断块山泰山、庐山、华山、峨眉山地堑盆地或谷地吐鲁番盆地、渭河谷地、汾河谷地、东非大裂谷3习题链接读下图,回答:(1)A、B、C、D四处,属于背斜的是_______________,属于向斜的是______________。

(2)此时,背斜在地貌上是______,原因是_________;向斜在地貌上是____________,原因是_______________。

(3)找油气应在图中的_________处,找地下水应在_______处。

(4)如果修建地下隧道,应选择在_________,原因是___________________________。

(5)图中所示岩石,按成因属于______________岩。

【参考答案】(1)D C(2)谷地背斜顶部因受张力影响,容易被侵蚀成谷地山岭向斜槽部受到挤压,物质坚实不易被侵蚀(3)D C(4)D 从受力看,隧道选于背斜处其顶部不易下塌。

从地下水的流动来看,背斜处有利于排水。

(5)沉积。

高考地理地质构造知识点精讲地质构造是高考地理中的重要考点,它对于理解地球的内部结构、地壳运动以及各种地质现象的形成具有关键意义。

下面让我们一起来详细了解一下。

一、地质构造的基本概念地质构造是指地壳中的岩层在地球内力作用下发生变形和变位而遗留下来的形态。

主要包括褶皱和断层两种基本类型。

褶皱是指岩层在水平挤压作用下发生弯曲变形。

褶皱又可以分为背斜和向斜两种。

背斜岩层向上拱起,中心部分岩层较老,两翼岩层较新;向斜岩层向下弯曲,中心部分岩层较新,两翼岩层较老。

需要注意的是,不能简单地根据地表形态来判断背斜和向斜,因为在外力作用下,背斜顶部可能因受张力作用容易被侵蚀成谷地,向斜槽部因受挤压物质坚实不易被侵蚀反而形成山岭。

断层是指岩层受力破裂并沿断裂面有明显相对位移的构造。

断层分为地垒和地堑两种类型。

地垒是指两条断层之间的岩块相对上升,形成块状山地;地堑则是两条断层之间的岩块相对下降,形成狭长的凹陷地带。

二、地质构造与地表形态地质构造对地表形态的影响是显著的。

例如,喜马拉雅山脉就是由于板块碰撞挤压形成的巨大褶皱山脉;而华山、庐山等则是由地垒构造形成的断块山;渭河平原、汾河谷地则是由地堑构造形成的谷地。

在实际的地理环境中,地质构造与其他自然因素相互作用,共同塑造了丰富多彩的地表形态。

例如,褶皱山脉在风化、侵蚀等外力作用下,可能形成独特的山峰、峡谷和溪流等地貌景观。

三、地质构造与找矿、找水地质构造对于找矿和找水具有重要的指导意义。

背斜是良好的储油、储气构造。

由于天然气最轻,分布于背斜顶部;石油次之,分布于中部;水最重,分布在底部。

因此,在背斜构造中,往往能够发现油气资源。

向斜是良好的储水构造。

向斜构造有利于地下水的汇聚,常常形成自流盆地。

在向斜盆地中,打井往往能够获得丰富的地下水。

此外,断层附近往往会有地下水出露,形成泉水。

但在修建水库和隧道等工程时,应尽量避开断层,以免诱发地质灾害。

四、地质构造与工程建设在进行大型工程建设时,必须充分考虑地质构造的影响。

公开课教案-《地球表面形态》第二节地球表面形态(第一课时)教学设计临城中学李丽【课题】地球表面形态(《高中地理湘教版●必修一》第二章第二节)【课标解读】“结合实例,分析造成地表形态变化的内、外力因素”。

从课标要求来看,教学活动的重心是地表形态的变化的原因分析,并能让学生从两方面认识地表形态。

一是以运动、变化的观点看待地表形态,即地表形态一直处于不断地运动和变化之中。

二是以综合的观点看待地表形态,即内力造就了地表形态的骨架,外力对地表形态骨架进行再塑造,我们所见到的地表形态是内、外力长期共同作用的产物。

【学习目标】⑴了解地表形态的变化是内、外力共同作用的结果。

⑵了解板块构造学说,理解板块运动与宏观地形的关系。

⑶了解地质构造的类型及其与地表形态的关系。

【学习重、难点】①用板块构造理论解释宏观地形的形成;②地质构造及其形成的地表形态。

【教材分析】本课时内容为“内力作用与地表形态”,是湘教版必修Ⅰ第二章第二节“地球表面形态”中的第1课时的内容。

关于这部分内容,教科书从板块运动与宏观地形、地质构造与地表形态两个方面进行阐述。

关于板块构造学说,学生在初中时已有接触,因此教科书对这一内容作了扼要的介绍,教学的重点安排在板块的两种运动形式对宏观地形形成的影响上,并列举了一些具体的实例加以说明。

地质构造与地表形态也是本节内容的重点与难点之一,教科书介绍了两种基本的构造类型——褶皱和断层,并着重说明了两种构造所形成的地表形态和地貌特征。

对于教学难点“背斜谷和向斜山的形成”,教科书用“活动”的形式来安排,旨在通过学生的主体活动——图片材料的分析判断来达到教学目标。

但只通过观察图片远远不够,故需教师的点拨来突破难点。

关于断层,教科书在简单介绍其成因后,展示了示意图和景观图,让学生通过阅读得出断层对地貌的影响及断层带的地貌表现,然后再介绍两条断层之间的运动组合——地垒和地堑。

师:(承转)刚才我们提到地壳运动是内力作用的一种表现形式,那么关于地壳运动,目前最为盛行的学说是:“板块构造学说”,它的观点是什么呢?多媒体展示:①地球表层的岩石圈不是完整一块,而是被断裂带分割成六大板块,大的板块又分为小的板块。

地理学中的地质构造与地表形态地理学是研究地球表面的各种自然现象和人文现象的学科。

在地理学中,地质构造和地表形态是两个重要的概念。

地质构造是指地球内部的构造特征,包括岩石的组成、地壳的厚度和地壳运动等方面;而地表形态则是指地球表面的地形地貌特征,包括山脉、平原、河流等。

地质构造和地表形态之间有着密切的关系,地质构造的变化会直接影响地表形态的形成和演化。

地球的地质构造是由地壳、地幔和地核组成的。

地壳是地球最外层的一层岩石壳体,分为大陆地壳和海洋地壳。

大陆地壳主要由花岗岩和片麻岩组成,厚度较大;而海洋地壳主要由玄武岩组成,厚度较薄。

地壳的厚度和组成不仅决定了地表形态的特征,还对地球的地热活动和地震活动等产生重要影响。

地球的地表形态是由地质构造和地表作用共同决定的。

地质构造的变化会导致地表形态的变化。

例如,地壳的抬升会形成山脉,而地壳的下沉则会形成盆地。

地壳的断裂和褶皱运动会导致地表形成断层和褶皱地形。

地壳的运动还会引起地震和火山爆发,这些地表作用也会对地表形态产生重要影响。

地表形态的形成和演化是一个长期的过程。

在地质历史长河中,地球表面经历了多次的变化和演化。

地壳的运动导致了大陆的分裂和合并,形成了现今的大陆和海洋。

地球的表面还经历了冰川期和间冰期的交替,这些气候变化也对地表形态产生了重要影响。

例如,冰川的侵蚀作用会形成山谷和湖泊,而冰川的融化又会导致海平面的上升。

地质构造和地表形态的研究对于认识地球的演化历史和预测自然灾害具有重要意义。

通过研究地质构造和地表形态,可以了解地球的内部结构和地表特征,预测地震、火山爆发等自然灾害的发生。

同时,地质构造和地表形态的研究还对于资源勘探和环境保护有着重要价值。

例如,通过研究地质构造可以找到石油、天然气等重要能源资源的分布规律,而通过研究地表形态可以评估土地资源的利用潜力和环境承载力。

总之,地质构造和地表形态是地理学中的重要概念,它们相互作用,共同决定了地球表面的特征和演化过程。

地质构造的类型地质构造是指地球内部和地表上形成的各种构造形态,包括地壳的抬升、下沉、断裂、褶皱等现象。

地质构造的类型多种多样,不同的构造类型对地球的地貌和地质现象产生不同的影响。

本文将介绍几种常见的地质构造类型。

一、褶皱构造褶皱构造是指在地壳中由于地壳板块运动而产生的地壳的褶皱变形。

褶皱构造常见于山地和高原地区,是地壳板块运动的结果。

褶皱构造可以分为背斜和 syncline 两种类型,背斜是地层向上凸起的褶皱,而 syncline 是地层向下凹陷的褶皱。

褶皱构造的形成可以改变地壳的厚度和形态,对于地质资源的分布和地形地貌的形成有重要影响。

二、断裂构造断裂构造是指地壳中由于地壳板块运动而产生的地壳的断裂变形。

断裂构造常见于地震带和构造活跃的地区。

断裂构造可以分为正断裂、逆断裂和走滑断裂三种类型。

正断裂是指地壳断裂后两侧的地块相对下沉,逆断裂是指地壳断裂后两侧的地块相对抬升,走滑断裂是指地壳断裂后两侧的地块相对水平滑动。

断裂构造的形成可以改变地壳的形态和地层的连续性,对于地震的发生和地下水资源的分布有重要影响。

三、火山构造火山构造是指地壳中由于岩浆活动而形成的地表或地下的火山喷发现象。

火山构造常见于火山带和板块边界地区。

火山构造可以分为火山口、火山锥和火山喷发物等多种类型。

火山口是指火山喷发时岩浆从地下涌出的通道,火山锥是指火山喷发时岩浆在地表上堆积形成的锥形山体,火山喷发物是指火山喷发时喷出的岩浆、熔岩和火山灰等物质。

火山构造的形成可以改变地表的地貌和地球的气候,对于火山灾害的发生和地质资源的分布有重要影响。

四、坳陷构造坳陷构造是指地壳中由于地壳板块运动而产生的地壳的下沉变形。

坳陷构造常见于盆地和海洋地区。

坳陷构造可以分为凹陷盆地和俯冲带两种类型。

凹陷盆地是指地壳下沉形成的盆地地貌,俯冲带是指地壳板块俯冲下沉形成的地质带。

坳陷构造的形成可以改变地壳的形态和地层的分布,对于油气资源的富集和地壳运动的研究有重要意义。