北京1978-2015常住、外来、户籍人口变化

- 格式:pdf

- 大小:66.17 KB

- 文档页数:1

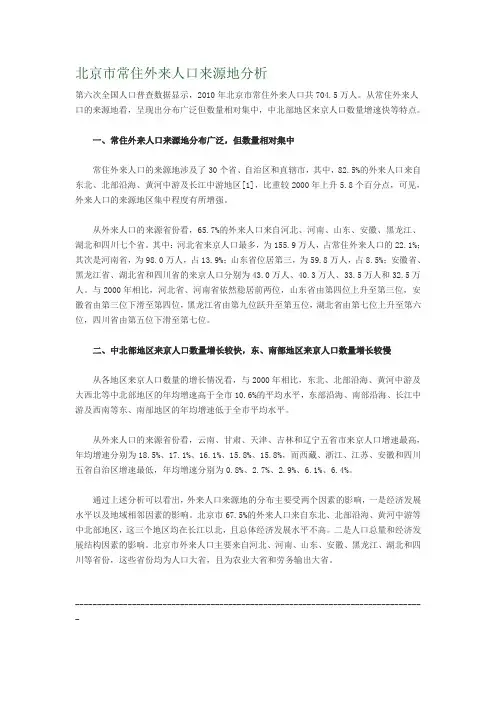

北京市常住外来人口来源地分析第六次全国人口普查数据显示,2010年北京市常住外来人口共704.5万人。

从常住外来人口的来源地看,呈现出分布广泛但数量相对集中,中北部地区来京人口数量增速快等特点。

一、常住外来人口来源地分布广泛,但数量相对集中常住外来人口的来源地涉及了30个省、自治区和直辖市,其中,82.5%的外来人口来自东北、北部沿海、黄河中游及长江中游地区[1],比重较2000年上升5.8个百分点,可见,外来人口的来源地区集中程度有所增强。

从外来人口的来源省份看,65.7%的外来人口来自河北、河南、山东、安徽、黑龙江、湖北和四川七个省。

其中:河北省来京人口最多,为155.9万人,占常住外来人口的22.1%;其次是河南省,为98.0万人,占13.9%;山东省位居第三,为59.8万人,占8.5%;安徽省、黑龙江省、湖北省和四川省的来京人口分别为43.0万人、40.3万人、33.5万人和32.5万人。

与2000年相比,河北省、河南省依然稳居前两位,山东省由第四位上升至第三位,安徽省由第三位下滑至第四位,黑龙江省由第九位跃升至第五位,湖北省由第七位上升至第六位,四川省由第五位下滑至第七位。

二、中北部地区来京人口数量增长较快,东、南部地区来京人口数量增长较慢从各地区来京人口数量的增长情况看,与2000年相比,东北、北部沿海、黄河中游及大西北等中北部地区的年均增速高于全市10.6%的平均水平,东部沿海、南部沿海、长江中游及西南等东、南部地区的年均增速低于全市平均水平。

从外来人口的来源省份看,云南、甘肃、天津、吉林和辽宁五省市来京人口增速最高,年均增速分别为18.5%、17.1%、16.1%、15.8%、15.8%,而西藏、浙江、江苏、安徽和四川五省自治区增速最低,年均增速分别为0.8%、2.7%、2.9%、6.1%、6.4%。

通过上述分析可以看出,外来人口来源地的分布主要受两个因素的影响,一是经济发展水平以及地域相邻因素的影响。

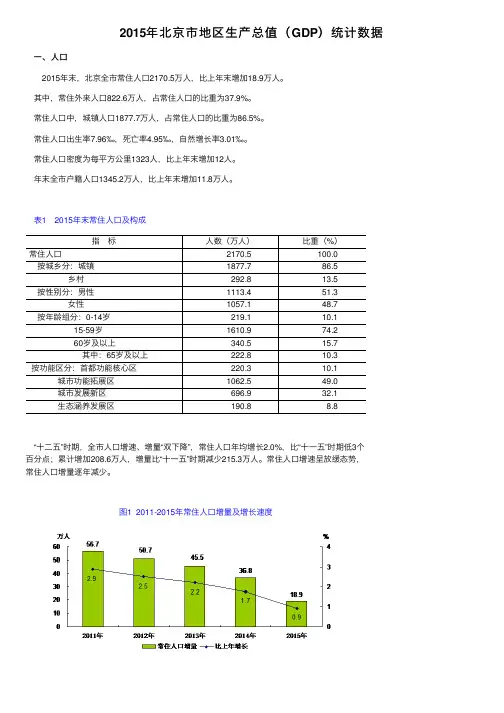

2015年北京市地区⽣产总值(GDP)统计数据⼀、⼈⼝ 2015年末,北京全市常住⼈⼝2170.5万⼈,⽐上年末增加18.9万⼈。

其中,常住外来⼈⼝822.6万⼈,占常住⼈⼝的⽐重为37.9%。

常住⼈⼝中,城镇⼈⼝1877.7万⼈,占常住⼈⼝的⽐重为86.5%。

常住⼈⼝出⽣率7.96‰,死亡率4.95‰,⾃然增长率3.01‰。

常住⼈⼝密度为每平⽅公⾥1323⼈,⽐上年末增加12⼈。

年末全市户籍⼈⼝1345.2万⼈,⽐上年末增加11.8万⼈。

表1 2015年末常住⼈⼝及构成指 标⼈数(万⼈)⽐重(%)常住⼈⼝2170.5100.0 按城乡分:城镇1877.786.5 乡村292.813.5 按性别分:男性1113.451.3 ⼥性1057.148.7 按年龄组分:0-14岁219.110.1 15-59岁1610.974.2 60岁及以上340.515.7 其中:65岁及以上222.810.3按功能区分:⾸都功能核⼼区220.310.1城市功能拓展区1062.549.0城市发展新区696.932.1⽣态涵养发展区190.88.8“⼗⼆五”时期,全市⼈⼝增速、增量“双下降”,常住⼈⼝年均增长2.0%,⽐“⼗⼀五”时期低3个百分点;累计增加208.6万⼈,增量⽐“⼗⼀五”时期减少215.3万⼈。

常住⼈⼝增速呈放缓态势,常住⼈⼝增量逐年减少。

图1 2011-2015年常住⼈⼝增量及增长速度 ⼆、综合 经济增长:初步核算,全年实现地区⽣产总值(GDP)22968.6亿元,⽐上年增长6.9%。

其中,第⼀产业增加值140.2亿元,下降9.6%;第⼆产业增加值4526.4亿元,增长3.3%;第三产业增加值18302亿元,增长8.1%。

按常住⼈⼝计算,全市⼈均地区⽣产总值达到106284元(按年平均汇率折合17064美元)。

表2 2015年北京地区⽣产总值(GDP)数据指标绝对数(亿元)⽐上年增长(%)⽐重(%)地区⽣产总值22968.6 6.9100.0按产业分第⼀产业140.2-9.60.6第⼆产业4526.4 3.319.6第三产业18302.08.179.8按⾏业分农、林、牧、渔业142.6-9.50.6 ⼯业3662.90.915.9 建筑业965.913.3 4.2 批发和零售业2400.3-1.210.5 交通运输、仓储和邮政业957.9 4.0 4.2 住宿和餐饮业412.60.3 1.8 信息传输、软件和信息技术服务业2372.712.010.3 ⾦融业3926.318.117.1 房地产业1438.4 4.2 6.3 租赁和商务服务业1766.8-1.77.7科学研究和技术服务业1820.614.17.9 ⽔利、环境和公共设施管理业180.513.30.8 居民服务、修理和其他服务业115.0 2.00.5 教育965.511.8 4.2 卫⽣和社会⼯作577.613.7 2.5 ⽂化、体育和娱乐业527.8 3.5 2.3 公共管理、社会保障和社会组织735.28.6 3.2“⼗⼆五”时期,全市地区⽣产总值年均增长7.5%,低于“⼗⼀五”时期平均增速3.9个百分点。

北京市人口发展趋势分析及预测摘要随着经济的发展和人口年龄结构的变化,社会供求关系逐渐改变,对人口增长模型的预测是对未来各项环节预测的重要方面之一。

人口、就业和城乡区域协调发展问题是城市化进程中至关重要的问题。

准确预测未来人口发展趋势可制定合理的人口规划和人口布局方案,对维护经济可持续健康发展和促进城镇化进程具有重要的意义。

对于问题一老龄化问题,用Excel统计分析了近年来老龄化人口数量的变化趋势。

由于大量劳动力的流入,延缓了老龄化进程,但老龄化人口比例总体依然呈上升趋势。

城镇化问题利用SPSS曲线估计中的“S”模型和Logistic模型拟合得到1978年至2010年城镇化人口变化趋势图。

相关系数R2分别为0.988和0.963,拟合度较好。

根据北京市城镇化发展经历的三个阶段,分段拟合得到每段城镇化水平函数Z(t)。

人口就业问题通过SPSS和Excel对三次产业生产总值与就业人口进行回归分析和拟合,得到R2分别为0.913、0.822、0.932的函数表达式。

同时用Excel多项式拟合分别拟合出国有单位、集体单位、其他单位就业人口趋势图,得到了最小R2为0.9563的相关函数式对于问题二,用按年龄分组的Leslie模型以女性个体数量变化为研究对象,预测了未来50年内的老龄化人口和老龄化指数变化趋势。

同时考虑生育政策,,分别取0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,1.8,2.0,得到老龄化人口和老龄改变总和生育率()t化指数变化趋势图。

并引入迁移率进一步修正模型,得到更加精准的预测。

根据问题一中城镇化2005-2012拟合的线性方程Z(t)=0.0039t -6.9415推算,2020年的城镇化水平为93.65%,2030年的城镇化水平为97.55%,2040年已经基本实现城镇化。

通过SPSS和Excel作图研究三次产业结构及就业人口随时间的变化趋势,从而研究就业人口的变化趋势,并作出了合理预测。

北京人口规模激增:超资源极限流动人口增速猛稿源:经济参考报责编:于洪举人进去,相片出来;饼干进去,面粉出来……”这些形容北京地铁拥挤的夸张语言诙谐幽默,让人悲喜交加近年来,北京城市人口规模呈现快速膨胀趋势,城市资源承载和运行保障压力不断加大。

“努力遏制人口无序过快增长”已被北京市“十二五”规划纲要列为未来五年工作的重中之重,市长郭金龙在今年的政府工作报告中明确提出,“加强人口调控管理”,“抓紧研究制定人口有序管理的一揽子政策措施”。

首都北京调控人口规模箭在弦上,市民瞩目,全国关注。

常住总人口已突破2020年的控制目标截至2009年底,北京市实际常住人口总数为1972万人,已经突破了国务院批复的《北京城市总体规划(2004年-2020年)》所确定的到2020年北京市常住人口总量控制在1800万人的目标,更大大突破了北京“十一五”规划末常住人口1625万人的控制目标。

2010年,北京市人大常委会和北京市政协常委会相继组织专题调研组调研北京人口规模问题,并就此提出专题报告《经济参考报》记者采访相关人士了解到,依据这两个专项调研,北京人口规模快速膨胀具有四大表现。

一是常住总人口已突破2020年的控制目标。

相关调研数据表明,截至2009年底,北京市实际常住人口总数为1972万人,已经突破了国务院批复的《北京城市总体规划(2004年-2020年)》确定的到2020年北京市常住人口总量控制在1800万人的目标,更大大突破了北京“十一五”规划末常住人口1625万人的控制目标。

二是流动人口总量估算已超过1000万。

北京快速增长的主要是流动人口“十一五”前四年流动人口增量逐年加大,共增加151.8万人,年均增长37.9万,占常住人口增加总量的69.9%。

如果将驻京部队、在社会上散居未登记的和短期从外地来京探亲访友、旅游观光、就医疗养的流动人口估算在内,北京流动人口的总量已超过1000万。

从登记就业情况看,北京流动人口登记为“已就业”的占57.4%,行业分布主要集中在建筑、制造、住宿餐饮、批发零售以及居民服务等行业。

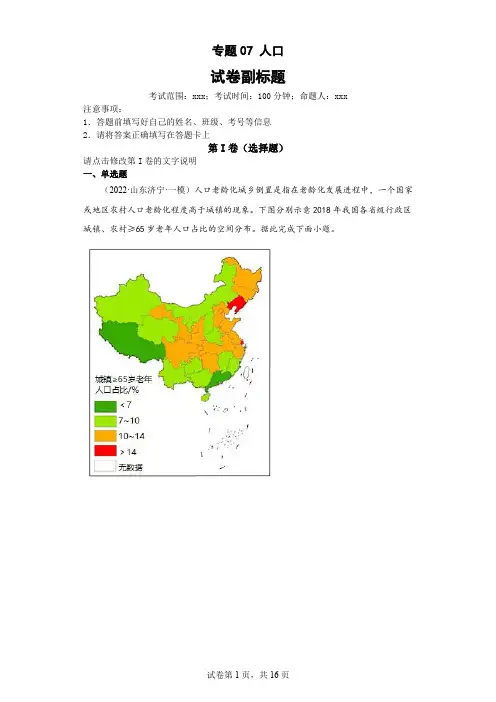

专题07 人口试卷副标题考试范围:xxx;考试时间:100分钟;命题人:xxx注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息2.请将答案正确填写在答题卡上第I卷(选择题)请点击修改第I卷的文字说明一、单选题(2022·山东济宁·一模)人口老龄化城乡倒置是指在老龄化发展进程中,一个国家或地区农村人口老龄化程度高于城镇的现象。

下图分别示意2018年我国各省级行政区城镇、农村≥65岁老年人口占比的空间分布。

据此完成下面小题。

1.下列省级行政区人口老龄化城乡倒置最明显的是()A.沪B.渝C.辽D.新2.导致我国人口老龄化城乡倒置的直接原因是()A.社会福利B.文化教育C.医疗卫生D.人口流动(2022·河北·模拟预测)近年来,重庆市人口迁移活跃,既有大规模的人口迁入,又有大规模的人口迁出,人口迁入量远大于人口迁出量;同时,市内人口流动也很频繁。

下图示意研究区内重庆市人口长期流入来源地分布,图中重庆市的西南部为主城区、东北部为生态涵养发展区、东南部为生态保护区。

据此完成下面小题。

3.重庆市易吸引周边地区人口迁入的原因有()①水资源较丰富,生态环境好①城市文化先进,交通非常便利①空间距离较近,迁移成本低①经济发展水平高,就业机会较多A.①①B.①①C.①①D.①①4.渝东北、渝东南周边地区人口流入重庆市的特点及带来的影响是()A.流入人口较多,城市交通拥堵加剧B.流入人口较多,资源开发规模扩大C.流入人口较少,人口老龄化问题得以解决D.流入人口较少,生态环境压力较小5.(2022·上海虹口·一模)上海引进海内外人才的主要优势是()A.历史悠久,文化底蕴深厚B.农业发达,物产丰富C.创业环境好,发展质量高D.四季分明,气候宜人6.(2022·上海徐汇·一模)地处珠江口的深圳已是一个人口超过1700万的超大城市。

近几十年来,大量人口迁入深圳,主要原因是深圳()A.自然环境优美B.就业机会众多C.矿产资源充足D.水陆交通便利7.(2022·上海青浦·一模)近年来﹐我国宁夏、贵州、云南等省区成功实施了生态移民工程,大大改善了移民的生产和生活条件。

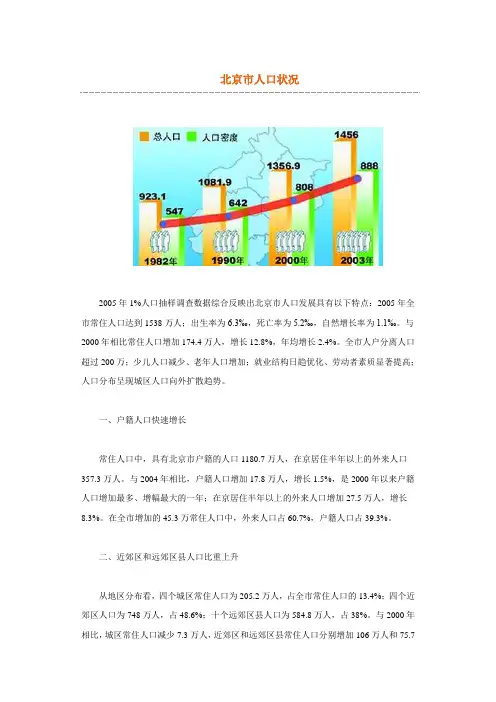

北京市人口状况2005年1%人口抽样调查数据综合反映出北京市人口发展具有以下特点:2005年全市常住人口达到1538万人;出生率为6.3‰,死亡率为5.2‰,自然增长率为1.1‰。

与2000年相比常住人口增加174.4万人,增长12.8%,年均增长2.4%。

全市人户分离人口超过200万;少儿人口减少、老年人口增加;就业结构日趋优化、劳动者素质显著提高;人口分布呈现城区人口向外扩散趋势。

一、户籍人口快速增长常住人口中,具有北京市户籍的人口1180.7万人,在京居住半年以上的外来人口357.3万人。

与2004年相比,户籍人口增加17.8万人,增长1.5%,是2000年以来户籍人口增加最多、增幅最大的一年;在京居住半年以上的外来人口增加27.5万人,增长8.3%。

在全市增加的45.3万常住人口中,外来人口占60.7%,户籍人口占39.3%。

二、近郊区和远郊区县人口比重上升从地区分布看,四个城区常住人口为205.2万人,占全市常住人口的13.4%;四个近郊区人口为748万人,占48.6%;十个远郊区县人口为584.8万人,占38%。

与2000年相比,城区常住人口减少7.3万人,近郊区和远郊区县常住人口分别增加106万人和75.7万人,年均增长率分别为3.1%和2.8%。

三、居民受教育程度不断提高2005年,全市6岁及以上人口的平均受教育年限为10.7年,比2000年增加0.7年。

6岁及以上人口中,具有大学程度的人口为362.1万人,占24.4%;具有高中程度的人口为372.3万人,占25.1%;具有初中程度的人口为477万人,占32.2%;具有小学程度的人口为212.2万人,占14.3%。

与2000年相比,受过大学教育的人口增长最快,其比重上升了6.9个百分点。

四、老龄化程度加深全市常住人口中,0-14岁的人口为157万人,占10.2%;15-64岁的人口为1215万人,占79%;65岁及以上的人口为166万人,占10.8%。

新中国70年北京社会建设回顾与展望新中国70年北京人口发展回顾及思考闫萍 尹德挺 石万里**闫萍,中共北京市委党校社会学教研部、北京市人口研究所副教授;尹德挺,中共北京市委党校社会学教研部主任、北京 市人口研究所常务副所长,教授;石万里,中共北京市委党校硕士研究生。

本文系国家社会科学基金青年项目(项目编号:14CRKOO6)、北京市社会科学基金一般项目(项目编号:18JDSRB006 )和北京行政学院2018年学科建设项目(项目编号: 2018XKJ014 )阶段性成果。

【摘 要】本研究通过相关数据和文献梳理回顾,发现新中国成立70年来北京人口发展呈现释放增量优势、完成现代转变、转向均衡发展、遵循规律布局、注重质量内涵的五大特点;北京人口管理和服务呈现更加规 范化和法治化、智能化和信息化、专业化和科学化、人本化和精细化的趋势;北京人口发展需要将人口均衡发展上升到战略高度,把握人 口发展规律和城市发展阶段性特点,健全面向全人群、覆盖全生命周期、注重人的全面发展的管理和服务体系,未来重点做好相关领域的 改革创新,加强人口风险防范等。

【关键词】新中国成立70年 北京人口发展 启示与展望新中国成立70年来,人口与发展问题一直受到政府及社会各界的高度重视和关注,70年来北京人口发展取得了突出成就,未来北京人口发展也面临着重要挑战。

对新中国 成立70年来北京人口发展进行回顾和思考,有助于准确把握北京人口发展变化的趋势与特点,为继续探索和完善北京特色人口发展道路提供目标和指引,为全面建设小康社会创造良好的人口环境。

一、新中国成立70年来北京人口发展的五大特点人口作为发展的禀赋条件和基础性要素,影响北京经济社会发展全局,在北京经济社会发展中具有基础性和战略性地位。

新中国47社会治理2019年第9期(总第41期)SOCIAL GOVERNANCE REVIEW I成立70年来,北京人口发展在规模、结构、分布、素质等方面呈现出以下五大特点。

基于SD模型的土地可持续集约利用情景模拟耿冰;付梅臣【摘要】目前,既集约又可持续的土地利用方式是解决人地矛盾问题的重要途径之一.文章以北京市为例,采用系统动力学方法,构建了土地可持续集约利用模型(Sustainable Land Intensive Utilization Model,SLIUM),模拟和分析了北京市土地利用现状以及不同情景下的集约度变化.研究结果表明:土地利用的集约度变化遵循土地报酬递减规律,基于现状北京市土地利用集约度将在2020-2060年达到最优状态;通过人口、经济、土地利用等不同情境的政策调整,可以实现土地集约度周期性持续提升;本模型通过精度验证,相对误差控制在±5%,有很好的稳定性和还原性.这一结果为土地管理提供了合理依据,也为政策制定提供了科学的决策支持,具有一定的借鉴意义.【期刊名称】《技术经济与管理研究》【年(卷),期】2017(000)003【总页数】6页(P8-13)【关键词】集约用地;土地利用;土地管理;区域经济【作者】耿冰;付梅臣【作者单位】中国地质大学(北京)土地科学技术学院,北京100083;中国地质大学(北京)土地科学技术学院,北京100083【正文语种】中文【中图分类】F301.24土地的利用方式和利用效率一直是学者们研究和探讨的热点之一[1]。

随着城市的不断扩张和科学技术的逐步发展,土地的承载能力不断提升,土地的利用方式也在发生着改变。

然而,土地的有限性和不可再生性限制了土地的供给量,无法满足日益增长的人口和经济发展需求。

同时,土地利用方式也制约了区域经济的发展[2]。

找寻土地的集约利用方式和集约利用程度成为解决土地困境的关键方法之一。

许多专家学者就土地集约利用问题进行了相关研究。

从经济学角度阐述土地集约利用程度,即土地的投入产出,是众多研究的着手点之一[3,4]。

考虑到土地的有限性,增加土地的产出需要提高建筑的容积率[5],或扩大用地面积[6]。