北京市常住外来人口迁移原因分析

- 格式:docx

- 大小:15.95 KB

- 文档页数:1

北京市流动人口变动的过程、现状及趋势研究开题报告一、研究背景随着经济的发展和城市化进程的不断推进,北京市流动人口数量不断增加,已经成为城市发展中的重要组成部分。

流动人口对城市的经济、文化、社会等方面产生了深远的影响,并且在城市管理、社会保障等方面也存在着很多问题。

因此,对于北京市流动人口变动的过程、现状及趋势进行研究,对于加强城市管理,提升城市竞争力,促进经济发展具有重要的意义。

二、研究目的和意义本研究旨在探讨北京市流动人口的变动过程、现状及趋势,具体目的如下:1. 原因分析:通过分析北京市流动人口变动的原因,掌握流动人口(包括农民工、大学生、外来务工人员等)流动的主要动因,为制定有针对性的政策提供依据。

2. 现状描述:对当前北京市流动人口的数量、构成、分布、就业状况、生活水平等方面进行调查和分析,深入了解流动人口的现状,为城市管理提供参考。

3. 趋势预测:通过对北京市流动人口的变化趋势进行分析和预测,为城市规划、公共服务等方面提供参考意见。

三、研究内容和方法1. 研究内容(1)北京市流动人口变动的原因分析。

面的现状分析。

(3)北京市流动人口变化趋势的预测分析。

2. 研究方法(1)文献调研法:对相关的学术论文、政府文件、统计数据等进行搜集和整理,为研究提供理论和实证基础。

(2)实地调查法:通过问卷调查、访谈等方式,深入了解流动人口的生活、工作、就业状况等具体情况。

(3)统计分析法:通过数据统计和分析,对流动人口的数量、构成、分布、就业状况、生活水平等方面进行描述和分析。

四、研究计划1. 时间安排本次研究预计于2022年10月开始,历时6个月。

2. 研究步骤(1)文献调研和相关材料收集。

(2)问卷调查和实地访谈。

(3)数据统计和分析。

(4)撰写研究报告。

五、预期成果本研究的预期成果有以下几个方面:(1)对北京市流动人口变动的过程、现状及趋势进行了深入的探讨和分析。

(2)对流动人口(包括农民工、大学生、外来务工人员等)流动的主要动因进行了分析。

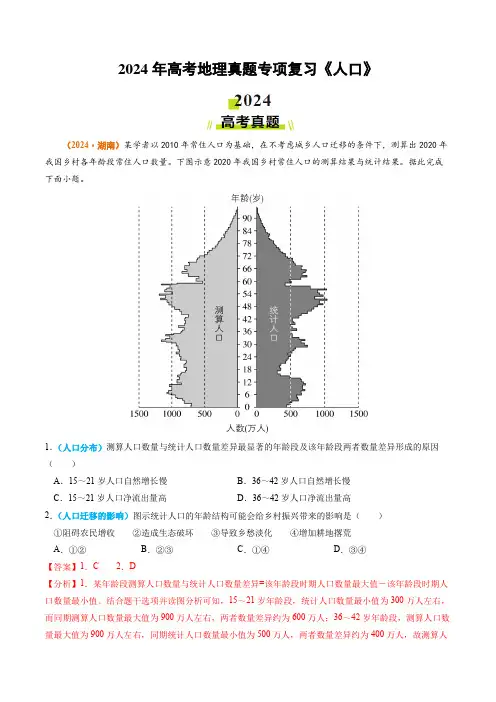

2024年高考地理真题专项复习《人口》(2024·湖南)某学者以2010年常住人口为基础,在不考虑城乡人口迁移的条件下,测算出2020年我国乡村各年龄段常住人口数量。

下图示意2020年我国乡村常住人口的测算结果与统计结果。

据此完成下面小题。

1.(人口分布)测算人口数量与统计人口数量差异最显著的年龄段及该年龄段两者数量差异形成的原因()A.15~21岁人口自然增长慢B.36~42岁人口自然增长慢C.15~21岁人口净流出量高D.36~42岁人口净流出量高2.(人口迁移的影响)图示统计人口的年龄结构可能会给乡村振兴带来的影响是()①阻碍农民增收②造成生态破坏③导致乡愁淡化④增加耕地撂荒A.①②B.②③C.①④D.③④【答案】1.C 2.D【分析】1.某年龄段测算人口数量与统计人口数量差异=该年龄段时期人口数量最大值-该年龄段时期人口数量最小值。

结合题干选项并读图分析可知,15~21岁年龄段,统计人口数量最小值为300万人左右,而同期测算人口数量最大值为900万人左右,两者数量差异约为600万人;36~42岁年龄段,测算人口数量最大值为900万人左右,同期统计人口数量最小值为500万人,两者数量差异约为400万人,故测算人口数量与统计人口数量差异最显著的年龄段为15~21岁,排除BD选项;2020年我国乡村15~21岁常住人口的测算结果大于统计结果,说明该年我国乡村存在青壮年劳动力外出务工现象,人口净流出量高,C 正确;人口自然增长率=人口出生率-人口死亡率,根据图文材料信息无法判断2020年我国乡村人口自然增长快慢,A错误。

故选C。

2.结合上题分析可知,2020年我国乡村15~21岁人口净流出量高。

乡愁是深切思念家乡的忧伤的心情,太年轻的时候就离开家乡,对家乡的感情不深,以后乡愁会变淡,③正确;青壮年人口迁出导致乡村人才外流,劳动力不足,影响乡村经济的进一步发展,增加耕地撂荒现象,④正确;农民增收的途径有外出打工、发展特色种养殖业、结合旅游开展乡村服务业、利用振兴乡村战略创业致富等,乡村青壮年人口外出务工有利于农民增收,①错误;人口迁出可缓解当地人地矛盾,有利于生态环境改善,②错误。

北京市2010年人口统计情况全市常住人口达到1961.2万人这次人口普查北京市共登记常住人口1961.2万人,与2000年第五次全国人口普查相比,十年共增加604.3万人,增长44.5%。

平均每年增加60.4万人,年平均增长率为3.8%。

全市常住人口中,外省市来京人员为704.5万人,与2000年第五次全国人口普查相比,外省市来京人员增加447.7万人,平均每年增加44.8万人,年平均增长率为10.6%。

外来人口在常住人口中的比重由2000年的18.9%提高到2010年的35.9%。

外来人口增长是我市常住人口增长的主要因素。

二、家庭户平均户规模继续缩小全市常住人口中共有家庭户668.1万户,家庭户人口为1639.0万人,占常住人口的83.6%。

平均每个家庭户的人口为2.45人,比2000年第五次全国人口普查的2.91人减少了0.46人。

家庭户规模缩小,主要是由于生育水平不断下降、生活观念发生变化、人口迁移流动增加等因素的影响。

三、常住人口性别比略有下降全市常住人口中,男性为1012.6万人,占常住人口的51.6%;女性为948.6万人,占常住人口的48.4%。

常住人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为106.8,与2000年第五次全国人口普查的108.9相比略有下降。

四、人口年龄构成发生变化全市常住人口中,0-14岁人口为168.7万人,占8.6%;15-64岁人口为1621.6万人,占82.7%;65岁及以上人口170.9万人,占8.7%。

与2000年第五次全国人口普查相比,0-14岁人口减少15.7万人,比重下降5个百分点;15-64岁人口增加563.4万人,比重上升4.7个百分点;65岁及以上人口增加56.6万人,比重上升0.3个百分点。

另外,60岁及以上人口246万人,占常住人口的12.5%,与2000年第五次全国人口普查相比,增加75.9万人,比重没有变化。

五、各少数民族人口占常住人口的4.1%北京市有56个民族,全市常住人口中,汉族人口为1881.1万人,占常住人口的95.9%,各少数民族人口为80.1万人,占常住人口的4.1%。

《流动人口居住-就业变动对其幸福感的影响研究——以北京为例》篇一流动人口居住与就业变动对其幸福感的影响研究——以北京为例摘要:本文针对流动人口在北京的生活实际,从居住、就业角度探讨其对幸福感的影响。

基于北京市最新的社会调研数据,本文首先梳理了流动人口的特点,其次对流动人口居住与就业变动的趋势进行详尽分析,并探讨其对幸福感的深层次影响,最终为促进流动人口在城市的和谐稳定生活提出建设性意见。

一、引言近年来,北京作为中国的重要城市,吸引了大量的流动人口。

这些流动人口不仅为城市发展提供了强大的动力,其居住与就业的变动也对其幸福感产生了深远的影响。

因此,本文以北京为例,对流动人口的居住与就业变动进行深入研究,旨在探讨其如何影响流动人口的幸福感。

二、流动人口特点及居住与就业变动趋势1. 流动人口特点北京的流动人口主要由外来务工人员、学生、退休人员等组成,他们因工作、学习或其他原因选择在北京居住。

这些人群具有多样性、流动性强和稳定性差等特点。

2. 居住与就业变动趋势随着城市化的不断推进,北京的流动人口在居住与就业方面表现出明显的变动趋势。

居住方面,从郊区到市区、从城中村到正规小区的迁移趋势明显;就业方面,由传统的体力劳动逐渐向技术性工作和高知识产业转变。

三、居住与就业变动对幸福感的影响1. 居住变动对幸福感的影响居住环境的改善对流动人口的幸福感有显著影响。

良好的居住环境、舒适的居住空间和便利的生活配套设施可以提升人们的幸福感。

然而,由于高房价等因素的影响,许多流动人口居住条件仍较差,这对他们的幸福感产生了负面影响。

2. 就业变动对幸福感的影响随着工作性质和行业的变化,流动人口的收入水平、工作稳定性以及职业发展前景都会发生变化。

工作稳定性和职业发展的良好前景是影响流动人口幸福感的重要因素。

而随着技术进步和产业升级,高技能和高知识水平的工作机会增多,这为流动人口提供了更多的发展机会,从而提升了他们的幸福感。

四、实证分析基于北京市的社会调研数据,本文对流动人口的居住与就业变动及其对幸福感的影响进行了实证分析。

北京市家庭户的变化及外来人口影响郭志刚(北京大学社会学系,北京100871)[摘 要] 根据第五次人口普查数据,北京市的集体户人口比例已高达12%,并且在家庭人口中外来人口比例也从1990年的2%急剧提高到近12%,这些重大变化在对北京市人口老龄化和家庭户变迁的学术研究和政策制定时均已不可忽视。

本文计算了不同口径的北京市人口老龄化水平,还揭示出近年来北京市家庭户规模的大幅下降的主要原因仍是少儿比例的不断降低。

本文还从年龄别、户主率和户居类型比例两个角度揭示了家庭结构变化和家庭养老功能,并且特别比较和分析了本市户籍人口和外来人口之间的差异。

[关键词] 北京;老龄化;家庭户;外来人口[中图分类号]C924125 [文献标识码]A [文章编号]100223054(2004)0320065208[收稿日期]2004203220[作者简介]郭志刚(1954-),男,北京市人,北京大学中国社会与发展研究中心研究员,北京大学社会学系教授。

[基金项目]北京市哲学社会科学“十五”规划项目(01B JBS003)。

北京是全国的首都和政治经济文化中心。

北京由于计划生育工作开展较早、较好,人口结构正在急剧变化,人口老龄化程度居于全国前列,家庭规模越来越小。

本研究收集和分析了北京近年来人口普查的数据,研究了北京市人口与家庭、户居的变化历程,并探讨了这些变化背后的若干影响因素。

由于北京市的特殊政治经济地位,北京市人口构成有两个不同于其他城市人口的特点:一是集体户及其人口所占的比例都很大,并且这一比例在20世纪90年代有了急剧提高。

1990年普查时集体户户数比例为0198%,而2000年人口普查时已经达到7125%。

1990年普查时集体户人口在总人口中所占比例为8132%,而2000年人口普查时这一比例已经达到12113%。

二是北京近年来吸引了大量外来人口,并且由于2000年人口普查在调查口径上有所改变,于是五普中便有更多的外来人口在京登记,导致外来人口在家庭户人口统计上已经不可忽略。

(每日一练)全国通用高考地理人口易错知识点总结选择题1、“大国点名,没你不行。

”2020年11月11日零时,我国开始进行第七次人口普查。

本次人口普查以入户调查统计为主,并结合智能手机自主申报等方式辅助“查人”,同时还进行“查房”,结合大数据分析,精准查找在中国长期居住及具有中国国籍的自然人。

此次人口普查是新时代对中国国情国力的摸底,意义重大。

据此完成下面小题。

(1)下列不属于我国人口普查对象的是()A.获得在中国长期居住"绿卡"的篮球人马布里B.留学英国的中国学生张某某C.美国访华外交团成员D.中国驻美国大使崔某某(2)人口普查增加“查房”项目的主要目的是()A.人口普查的精准化B.调研房地产开发C.改善人居环境D.为房产税征收作铺垫(3)人口普查的积极意义是()①指导人口生育政策,改善人口性别比②摸排人力资源,为国家制定可行的人口及发展政策③精准施策,迅速提高国民受教育水平④为布局医疗、健身、教育设施提供理论支撑A.①②③B.①③④C.②③④D.①②④答案:CAD【提示】人口分布及其影响因素解析:暂无解析【解答】(1)由所学知识可知,人口普查对象是指普查标准时,在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民,不包括在中华人民共和国境内短期停留的境外人员。

由上述所知,获得在中国长期居住“绿卡”的篮球人马布里、留学英国的中国学生张某某、中国驻美国大使崔某某都是我国人口普查对象,A、B、D正确。

美国访华外交团成员不是我国人口普查对象,C错误。

依题意,故选C。

(2)由材料信息“本次人口普查以入户调查统计为主,并结合智能手机自主申报等方式辅助“查人”,同时还进行“查房”,结合大数据分析,精准查找在中国长期居住及具有中国国籍的自然人”可知,“查房”项目的主要目的是人口普查的精准化,A正确。

调研房地产开发、改善人居环境、为房产税征收作铺垫并不是“查房”的主要目的,B、C、D错误。

朝阳区常住人口情况分析小组成员:09118117 王义龙09118121 胡月09118122 孟楠丁09118123 张希晨09118124 卢朝辉09118125 刘骥09118126 马瑞朝阳区常住人口情况分析摘要:人口问题是可持续发展的关键问题,经济社会发展中的许多矛盾和问题都与人口问题分不开。

朝阳区作为北京的CBD中心,在控制人口自然增长方面做出了积极贡献,随着经济社会发展水平的不断提高,朝阳区的人口发展出现了新情况和新特点,人口发展的这些变化不仅关系到当前朝阳区经济和社会发展的全局,也会影响到今后北京市的现代化进程。

本文重点对朝阳区常住人口的变动特点进行分析,找出朝阳区人口变动的特点及引起这些变化的原因。

关键字:人口特点;朝阳区人口;经济发展;一、规模变动特点第六次全国人口普查显示,朝阳区全区常住人口为354.5万人,同2000年第五次全国人口普查相比,十年共增加125.5万人,增长54.8%。

平均每年增加12.6万人,年平均增长率为4.5%。

全区常住人口中,外省市来京人员为151.5万人,占常住人口的42.7%。

2000年以来,北京市常住人口规模变动有以下特点:(一)常住人口总量持续增长2010年11月1日零时,朝阳区常住人口达到354.5万人,其中:男性182.5万人,占51%;女性172万人,占49%,性别比为106.1。

从历次人口普查数据分析可以看出,朝阳区人口数一直处于高增长的趋势,从第一次人口普查的23万增长至第六次人口普查的355万,年平均增长率接近49%。

(见图1)图1历次人口普查朝阳区人口增长情况(二)外来人口增长是常住人口增长的主要因素六普数据显示,外来人口数达到了151.5万人。

北京的良好的条件是吸引大量外来者的重要原因。

城市建设和经济发展为外来人口提供了大量的就业岗位;城市基础设施不断完善,居住环境进一步改善,吸引了更多外来者到北京创业和生活;政府加强了对外来人口的服务和管理,社会保障逐步完善,相关政策的实施吸引了更多外来者到北京就业和学习;外来人口在京长期居住的优势更加明显,所以有更多的外来人士愿意到北京发展和生活。

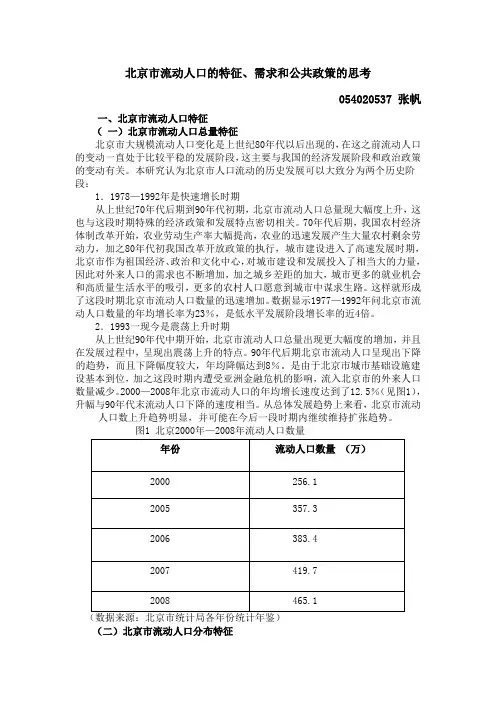

北京市流动人口的特征、需求和公共政策的思考054020537 张帆一、北京市流动人口特征(一)北京市流动人口总量特征北京市大规模流动人口变化是上世纪80年代以后出现的,在这之前流动人口的变动一直处于比较平稳的发展阶段,这主要与我国的经济发展阶段和政治政策的变动有关。

本研究认为北京市人口流动的历史发展可以大致分为两个历史阶段:1.1978—1992年是快速增长时期从上世纪70年代后期到90年代初期,北京市流动人口总量现大幅度上升,这也与这段时期特殊的经济政策和发展特点密切相关。

70年代后期,我国农村经济体制改革开始,农业劳动生产率大幅提高,农业的迅速发展产生大量农村剩余劳动力,加之80年代初我国改革开放政策的执行,城市建设进入了高速发展时期,北京市作为祖国经济、政治和文化中心,对城市建设和发展投入了相当大的力量,因此对外来人口的需求也不断增加,加之城乡差距的加大,城市更多的就业机会和高质量生活水平的吸引,更多的农村人口愿意到城市中谋求生路。

这样就形成了这段时期北京市流动人口数量的迅速增加。

数据显示1977—1992年问北京市流动人口数量的年均增长率为23%,是低水平发展阶段增长率的近4倍。

2.1993一现今是震荡上升时期从上世纪90年代中期开始,北京市流动人口总量出现更大幅度的增加,并且在发展过程中,呈现出震荡上升的特点。

90年代后期北京市流动人口呈现出下降的趋势,而且下降幅度较大,年均降幅达到8%。

是由于北京市城市基础设施建设基本到位,加之这段时期内遭受亚洲金融危机的影响,流入北京市的外来人口数量减少。

2000—2008年北京市流动人口的年均增长速度达到了12.5%(见图1),升幅与90年代末流动人口下降的速度相当。

从总体发展趋势上来看,北京市流动人口数上升趋势明显,并可能在今后一段时期内继续维持扩张趋势。

图1 北京2000年—2008年流动人口数量(二)北京市流动人口分布特征北京市共有18个区县,这些区县按照城市功能的差别可以划分为四个功能区,其中首都功能核心区包括东城区、西城区、崇文区和宣武区;城市功能拓展区包括朝阳区、丰台区、石景山区和海淀区;城市发展新区包括通州区、顺义区、房山区、昌平区和大兴区;生态涵养发展区包括门头沟区、平谷区、怀柔区、密云县、延庆县。

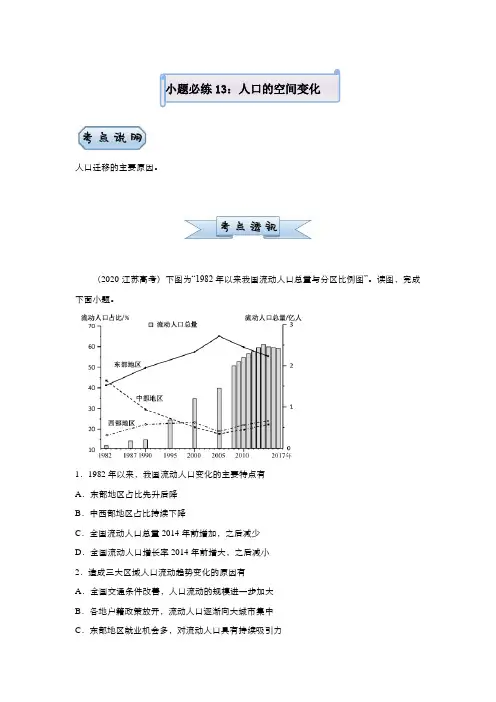

小题必练13:人口的空间变化人口迁移的主要原因。

(2020·江苏高考)下图为“1982年以来我国流动人口总量与分区比例图”。

读图,完成下面小题。

1.1982年以来,我国流动人口变化的主要特点有A.东部地区占比先升后降B.中西部地区占比持续下降C.全国流动人口总量2014年前增加,之后减少D.全国流动人口增长率2014年前增大,之后减小2.造成三大区域人口流动趋势变化的原因有A.全国交通条件改善,人口流动的规模进一步加大B.各地户籍政策放开,流动人口逐渐向大城市集中C.东部地区就业机会多,对流动人口具有持续吸引力D.中西部地区经济发展,对流动人口吸引力有所增强2019年末,杭州全市常住人口突破千万,读图,完成下面小题。

1.据图可知,杭州市常住人口的变动态势是A.2010-2019年增速逐年加快B.2010-2019年新增数量逐年增加C.2016-2019年增长加速D.2016-2019年上城区与下城区减少数量相等2.杭州市常住人口增长状况可能使A.拱墅区人口老龄化加速B.下城区人口自然增长率上升C.滨江区人口素质提升D.萧山区人口性别比例失衡城内出行强度是指城市出行人数与该城市居住人数之比。

2020年初在新冠肺炎疫情影响下,中国各地城内出行强度产生较大波动。

下图示意广东惠州及江西赣州两地去年与今年春节前后农历同期的城内出行强度指数变化。

据此完成下面小题。

3.图中表示2020年两地城内出行强度的曲线是A.①和②B.①和③C.②和④D.③和④4.正常年份,两地春节前后城内出行强度的变化差异主要受A.假期长短影响B.政策干预影响C.电子商务影响D.人口流动影响5.城内出行强度降低将A.抑制服务业发展B.避免疫情向市外扩散C.提高交通通达度D.增加病毒家庭传播风险常住人口是指实际居住在某地一定时间(半年以上)的人口。

下表示意2019年我国部分省级行政区常住人口数据。

据此完成下面小题。

6.导致广东省2019年自然增长率远高于山东省的因素主要是A.医疗水平B.年龄结构C.人口数量D.文化程度7.乙市是A.北京市B.天津市C.上海市D.重庆市与追求数量增长的传统城镇化不同,新型城镇化的重点在于提升城镇化质量,致力于实现“人的城镇化”。

调查显⽰-北京市流动⼈⼝正在发⽣结构性的变化,其家庭化的趋势明显-北京的经济优势是吸引流动⼈⼝来京的最主要原因-流动⼈⼝在京滞留时间较长,很多⼈已经成为事实上的“北京⼈”-流动使绝⼤多数⼈实现了职业⾝份的“⾮农化”,但在进城后流动劳动⼒继续向上流动的机会减少近年来,我国⼈⼝流动空前活跃,成为当前⼀个突出的社会现象。

北京市作为⾸都和快速发展的特⼤城市,吸引了⼤量的流动⼈⼝,是全国流动⼈⼝的三⼤聚集区之⼀。

最新的北京市1%。

⼈⼝抽样调查资料显⽰,2005年底,北京市流动⼈⼝总量达到3573万⼈,⽐2000年增加1012万⼈,平均每年增加202万⼈,年均增长69%(北京市统计局,2006)。

如此庞⼤规模的流动⼈⼝给北京市的社会经济发展带来了巨⼤的影响,也对城市的社会管理和社会服务提出了新的要求。

为了及时了解北京市流动⼈⼝的最新特点和发展变动趋势,同时为相关部门制定流动⼈⼝管理与服务政策提供借鉴和参考,中国⼈民⼤学⼈⼝与发展研究中⼼于2006年9~10⽉组织了“北京市1‰流动⼈⼝调查”。

本⽂主要利⽤这次最新的调查数据,分析在京流动⼈⼝的结构、分布、经济状况和居住状况等特征,探讨在京流动⼈⼝在劳动就业、社会保险、居住条件等⽅⾯⾯临的困境和问题。

流动⼈⼝性别⽐不断降低此次调查得到的北京市流动⼈⼝性别⽐为123,流动⼈⼝中男性多于⼥性。

从时期对⽐上看,最近10年来,流动⼈⼝性别⽐有明显下降的趋势。

1994年,流动⼈⼝性别⽐为173;1997年,流动⼈⼝性别⽐⾼达195。

2000年全国⼈⼝普查时,北京市流动⼈⼝性别⽐降⾄128。

2006年,流动⼈⼝性别⽐进⼀步下降到123。

北京市流动⼈⼝性别结构变动的这⼀历史过程表明,越来越多的⼥性已经加⼊到流动⼈⼝队伍中来。

15岁以上流动⼈⼝中,有配偶者占3/4;流动⼈⼝中未婚⼈⼝⽐例不断降低;夫妻⼆⼈同时在京流动者⽐例很⾼本次调查显⽰,在15岁以上流动⼈⼝中,未婚者占22.4%,有配偶者占75.4%,未婚同居、离婚者和丧偶者分别占15%、0.3%和0.4%。

⼈⽂地理作业-北京市建国以来⼈⼝变化(数量、空间)情况北京市建国以来⼈⼝变化情况2012.11摘要:本⽂根据北京统计信息⽹的《北京60年》和《北京统计年鉴》(2010、2011)提供的数据资料,采⽤描述法研究了北京市建国以来⼈⼝变化情况,发现北京市⼈⼝在数量上基本处于增长状态,⾃然增长率在不同时期的波动较⼤,依据⼈⼝总量和⾃然增长率变化情况,可分为五个阶段。

⼈⼝再⽣产类型由建国初期的“⾼低⾼”型逐步⾛向“三低”型稳定增长。

北京市⼈⼝城市化经历了三个阶段,由建国初期的低⽔平到现在城镇化发展进⼊了全⾯发达阶段。

⼈⼝密度始终处于增长状态。

城市中⼼区的⼈⼝向外围区迁移,⼈⼝增加主要集中在外围区和近郊区为主, 少部分发⽣在远郊区。

关键词:常住⼈⼝⼈⼝再⽣产类型⼈⼝城市化⼈⼝空间分布变化情况正⽂:⼈⼝与⾃然资源、⽣态环境、社会经济、科技⽂化具有密切的关系,在⼈——地巨系统的运⾏中,⼈⼝是⼀个关键⽽且敏感的要素,它既是⼈类活动的动⼒基础,⼜是地域综合体的形成核⼼,其变动对系统的结构与功能发挥着最深刻、最活跃的作⽤。

研究北京市建国以来的⼈⼝变化,探讨北京市⼈⼝的数量和空间变化的趋势和特点,对于探索北京市⼈⼝演变规律,研究⼈⼝与资源环境、社会经济发展的相互关系,确⽴未来⼈⼝发展对策具有重要的指导意义。

1、北京市建国以来⼈⼝数量的变化情况1.1北京市建国以来常住⼈⼝数量的变化特点及原因分析根据北京统计信息⽹的《北京60年》和《北京统计年鉴》(2010、2011)提供的数据资料,对北京市1949年⾄2011年的常住⼈⼝数量的变化进⾏分析,绘制常住⼈⼝总量折线图,见图⼀,常住⼈⼝⾃然增长率变化图,见图⼆。

从图中发现,北京市常住⼈⼝总量⾃建国⾄今基本处于增长状态,但是也出现过负增长时期,⾃然增长率在不同时期的波动较⼤,依据⼈⼝总量和⾃然增长率变化情况,可分为五个阶段:1950年⾄1960年——⼈⼝⾼速增长阶段。

1949年北京常住⼈⼝为420.1万⼈,到1960年达到739.6万⼈,11年间全市常住⼈⼝增加319.5万⼈,平均每年增加29万⼈。

课时作业(十四)[第14讲人口迁移]一、选择题图K14-1是美国本土人口迁移情况,图中箭头的含义分别是:①国外人口迁入美国,②美国人口迁往国外,③国内人口由东北部迁往南部“阳光地带”,④国内人口由其他地区迁往东北部。

读图,完成1~2题。

图K14-11.以谋求就业和提高经济收入为主要目的的人口迁移是()A.①④B.②③C.①②③D.②③④2.若图中反映的人口迁移现象造成美国人口机械增长率呈正增长态势,则以下数量关系式表达正确的是()A.①<②B.①>②C.③<④D.③>④图K14-2为上海市浦东新区某时期流动人口密度变化示意图。

读图,完成3~4题。

图K14-23.下列关于浦东新区流动人口变化特征的叙述,正确的是()A.老城区周边区域流动人口急剧减少B.南部区域流动人口呈减少趋势C.最北端流动人口呈增加趋势D.流动人口增多区域比减少区域范围大4.推动浦东新区流动人口密度变化的主要因素是()A.环境因素B.交通因素C.经济因素D.政策因素图K14-3为我国某特大城市近几年来平均人口迁移状况,迁入人口多以初中学历的外来人口为主。

据此回答5~6题。

图K14-35.下列有关人口迁移对该城市影响的说法,正确的是()A.扩大了该城市的环境人口容量B.加速该地区土地利用类型的转变C.促进该地区高新技术产业的发展D.加快该地区人口老龄化进程6.该城市郊区目前急需加强和完善的工作不包括()A.治安管理B.医疗、文化教育服务C.大力发展高新技术产业D.环境保护2013年2月18日,新加坡政府在年度财政预算案中宣布将调高外籍劳工税务。

据此完成7~8题。

7.新加坡存在大量外籍劳工的原因可能是()A.国内稳定的政治环境B.人口自然增长率低,存在用工短缺问题C.处于经济高速发展时期,劳动力需求量大D.产业结构以劳动力指向型产业为主8.新加坡政府调整外籍劳工税务会严重影响该国的()A.船舶制造业B.石油化工业C.市政工程建设业D.芯片研发业图K14-4为甲、乙、丙、丁四地人口变化统计图(人口迁移差额率为人口迁入与迁出的差额占总人口的比重)。

2011年北京市常住人口变动特点及增长因素分析〔2012〕23号北京市统计局、国家统计局北京调查总队二○一二年三月二十一日内容提要:人口问题是关系经济、社会、环境全面协调发展的重大问题,适度的人口规模、合理的人口分布、科学有效的人口管理机制对于城市的可持续发展至关重要。

据2011年人口抽样调查推算,2011年末北京市常住人口达到2018.6万人,在人口规模、分布及结构方面呈现出新的特征。

本文利用2011年人口抽样调查资料对北京市的常住人口规模、分布及年龄、婚姻、家庭、健康状况等结构特征进行了分析,并从自然增长、户籍人口迁移增长、外来人口迁移增长三个方面探讨了2011年常住人口增长的主要因素。

一、常住人口规模及分布1.常住人口总量持续增长,增速明显下降据2011年人口抽样调查推算,2011年末北京市常住人口为2018.6万人,比2010年末增加56.7万人,增长2.9%。

增速比前十年的年均增速下降0.9个百分点,比“十一五”期间人口年均增速下降2.1个百分点。

常住人口中,外来人口为742.2万人,比2010年末增加37.5万人,增长5.3%,增速比2001-2010年的年均增速下降6.3个百分点。

外来人口在常住人口中的比重由2010年末的35.9%提高到2011年末的36.8%,上升0.9个百分点。

外来人口增长仍然是我市人口增长的主要因素,但增速已有明显下降(见图1)。

在四个直辖市中,重庆市常住人口最多,为2919万人;其次是上海市,为2347.5万人;北京市排在第三;天津市最少,为1354.6万人。

从常住外来人口看,上海市最多,为935.4万人,占常住人口的39%;其次是北京市;天津市和重庆市分别为344.8万人和121万人,在常住人口中的比重分别为25.5%和4.1%。

2.常住人口继续向郊区扩散,人口密度分布格局未变从常住人口的地区分布看,城市功能拓展区的常住人口最多,为986.4万人,占全市常住人口的48.9%;城市发展新区次之,为629.9万人,占31.2%。

城市人口迁移的影响因素分析随着社会的不断发展,城市人口迁移问题日益引起人们的关注。

城市人口迁移是指人口从一个城市或地区向另一个城市或地区的迁移。

此现象已成为日常生活中不可避免的一个重要问题,对社会和经济的影响也越来越显著。

在本文中,我们将讨论城市人口迁移的影响因素以及如何应对这些影响因素。

一、人口迁移的原因首先,我们需要了解为什么会有城市人口迁移这一现象。

人口迁移的根本原因是人们对于生活条件、就业机会、文化环境和教育等方面的不同需求,以及对城市生活的不同期望。

首先,就业机会是主要的原因。

相比较于农村地区,城市拥有更丰富的就业机会,更多的发展前景以及更多的发展机遇。

因此,城市的经济活力和发展前景吸引了越来越多的人口走向城市。

其次,对于求知欲的人来说,城市文化环境和教育资源也更加丰富。

城市文化氛围一般更为浓郁,这种文化氛围也会吸引一些有追求的年轻人蜂拥向城市。

在城市中,人们可以接触更多的文化、艺术和世界知识,受到更好的思想熏陶。

此外,城市拥有丰富的教育资源,包括高等院校、研究机构等,这也为很多人选择了城市生活提供了很大的便利。

最后,生活条件也是决定人口迁移的因素之一。

城市的设施和基础设施良好,公共服务设施和社会福利也比农村地区更加完善。

城市的医疗、教育、交通、文化和社会福利等方面的条件都更好,这也吸引了很多农村地区的居民走向城市。

二、城市人口迁移的影响城市人口迁移给城市带来的影响是多方面的。

首先是经济领域,城市人口增多,会促进城市经济发展,带来更多的工业和商业机会,也增加了城市的市场需求;其次是对于城市基础设施的影响。

由于城市人口增多,当地的交通、娱乐、居住等配套设施必须加强建设。

这样一来,城市的基础设施也会得到提升,更好地满足人民的需求。

但是,这也会对于环境造成一定的负荷增加,例如交通堵塞、水电不足等问题。

第三是城市社会稳定的影响。

对于社会稳定来说,城市人口迁移可能会引发社会矛盾和冲突,如贫富差距扩大等问题。

北京市常住外来人口来源地分析第六次全国人口普查数据显示,2010年北京市常住外来人口共704.5万人。

从常住外来人口的来源地看,呈现出分布广泛但数量相对集中,中北部地区来京人口数量增速快等特点。

一、常住外来人口来源地分布广泛,但数量相对集中常住外来人口的来源地涉及了30个省、自治区和直辖市,其中,82.5%的外来人口来自东北、北部沿海、黄河中游及长江中游地区[1],比重较2000年上升5.8个百分点,可见,外来人口的来源地区集中程度有所增强。

从外来人口的来源省份看,65.7%的外来人口来自河北、河南、山东、安徽、黑龙江、湖北和四川七个省。

其中:河北省来京人口最多,为155.9万人,占常住外来人口的22.1%;其次是河南省,为98.0万人,占13.9%;山东省位居第三,为59.8万人,占8.5%;安徽省、黑龙江省、湖北省和四川省的来京人口分别为43.0万人、40.3万人、33.5万人和32.5万人。

与2000年相比,河北省、河南省依然稳居前两位,山东省由第四位上升至第三位,安徽省由第三位下滑至第四位,黑龙江省由第九位跃升至第五位,湖北省由第七位上升至第六位,四川省由第五位下滑至第七位。

二、中北部地区来京人口数量增长较快,东、南部地区来京人口数量增长较慢从各地区来京人口数量的增长情况看,与2000年相比,东北、北部沿海、黄河中游及大西北等中北部地区的年均增速高于全市10.6%的平均水平,东部沿海、南部沿海、长江中游及西南等东、南部地区的年均增速低于全市平均水平。

从外来人口的来源省份看,云南、甘肃、天津、吉林和辽宁五省市来京人口增速最高,年均增速分别为18.5%、17.1%、16.1%、15.8%、15.8%,而西藏、浙江、江苏、安徽和四川五省自治区增速最低,年均增速分别为0.8%、2.7%、2.9%、6.1%、6.4%。

通过上述分析可以看出,外来人口来源地的分布主要受两个因素的影响,一是经济发展水平以及地域相邻因素的影响。

北京市常住外来人口迁移原因简析

一个地区社会经济的发展与本地区人口的迁移变化相互影响,相互作用,了解本地区人口迁徙流动变化特点和原因,对于合理调控人口规模,进行产业布局及完善社会保障制度关系密切。

本文根据2010年第六次全国人口普查数据,对北京市常住外来人口迁移流动的原因及特征进行简要分析。

一、常住外来人口中务工经商者比例超七成

2010年第六次全国人口普查数据显示,北京市常住外来人口已达704.5万人,占全市常住人口的35.9%。

常住外来人口中,务工经商的人口比例为73.9%,随迁家属比例为8.0%,学习培训的比例为 4.7%。

务工经商比例超过七成,说明十年来我市社会经济飞速发展,提供了大量的就业岗位和就业机会,良好的投资环境和发展机会吸引了众多外来人口来京务工经商。

对比常住外来人口迁移原因构成,近十年来迁移原因结构发生较大变化,一是务工经商比例大幅提高,由2000年的68.3%上升为2010年的73.9%。

二是学习培训的比例明显降低,由2000年的10.3%下降为2010年的4.7%。

二、举家迁移现象突出

常住外来人口迁移流动的第二位原因是随迁家属,加上投亲靠友,这两方面原因所占比例为12.5%。

与早期外来人口多为单身闯天下不同,近几年在京的外来人口多呈现举家一同迁移来京,或是先期少量人口来京站稳脚跟后,然后召集亲友或同乡共同来京发展。

三、离家时间分段明显

第六次全国人口普查数据显示:外来人口离开户口登记地的时间分段比较明显,以三年期为段,先升后降,这部分常住外来人口占50.6%,其中离开户口登记地半年至一年和一年至两年的分别为14.2%和20.0%,表明我市常住外来人口近三年的规模增长较快;离家时间四到六年的常住外来人口比例较小,占12.2%,这部分人员流动性较强;六年及以上的外来人口所占比重较高,为24.8%,表明这部分人在北京有较强的立足基础,属于比较稳定的常住人口群体。