第四部分半夏类方

- 格式:pdf

- 大小:2.04 MB

- 文档页数:112

半夏与半夏类方解1 首明半夏辛散之势有这样一则小故事,一位女性朋友,历经手术大难,虚羸体瘦,神疲乏力,面㿠少气,手足冰凉,自觉不足,便想从零基础开始学中医,学神农尝百草拿自己做实验学习药物,吃下半颗米粒大小的半夏,竟吃出了心下堵塞感,一位“江湖郎中”告诉她,再吃点炮附子就好了,依言执行,心下堵塞感迅速消失。

根正苗红的中医学院学子一听说就开始跳脚,“本草明言十八反,半蒌贝蔹芨攻乌”,庸医祸人。

不得已下,该朋友只得小心翼翼地质询江湖郎中,“老师傅,何解?”老师傅不紧不慢,呷一口茶,道“半夏具辛散之势,用于打开身体的结,你服下半夏有反应,即身体有结未开,但反应出心下堵塞感,欲开不得,需借把力,考虑你的身体情况,用点扶阳的附子恰恰合适。

”以药物偏性调整自身能量的转化,疾病自有出路。

在《本草备要》中载半夏可用于救暴卒,如遇五绝,以半夏末吹入鼻中取嚏,半夏辛香开窍之力可见。

此病案中半夏-附子配伍适宜,但不是所有情况下都可以这样配伍,这也是前人训诫的由来,“病发于阳而反下之,热入因作结胸”,三阳表证内陷成结胸,病在三阳,火结之势,用半夏-附子如抱薪救火,正治当以苦泄。

“病发于阴而反下之,因作痞”,三阴表证内陷为痞证或痞结,是半夏的主战场。

半夏与半夏类方方证在现代人群体中应用极广,不得不感叹,今时之人,嗜食肥甘厚味、饮食无节无律、以酒为浆,负荷之重不断压榨生命的保质期;久坐、葛优瘫、缺乏运动,层叠又无处宣泄的压力、昼夜颠倒、恶劣的睡眠质量,以妄为常,人体气机的正常循环运作的道路受阻,气结于心下,精竭真耗,百病遂生。

2 次明半夏平和之性药物的寒热常常与药物的毒副作用相关联,大毒之品,大热者居多,热毒性暴,破坏力强,肉眼可辨;性寒而有毒者缓用积聚,毒因难究。

而提起半夏一个略微纠结的问题是总有言论诋毁半夏有毒,医院、药店常用之品为姜半夏、制半夏,以相反相成之说生生将半夏与生姜组成了伴侣,半夏非制不敢用也隐隐困住了医家的双手。

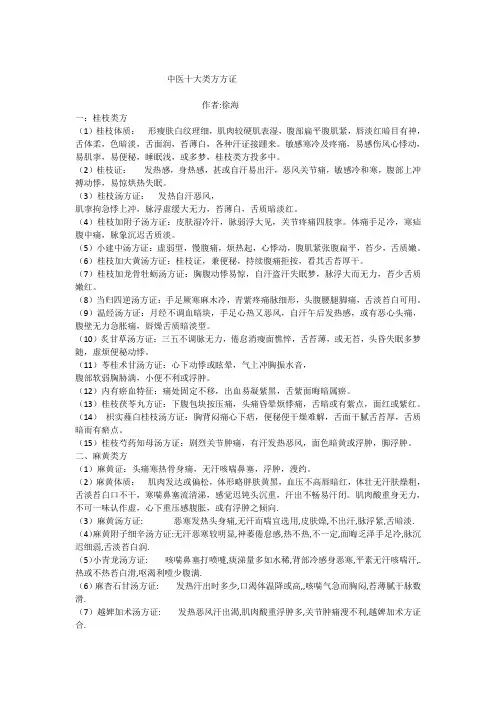

中医十大类方方证作者:徐海一:桂枝类方(1)桂枝体质:形瘦肤白纹理细,肌肉较硬肌表湿,腹部扁平腹肌紧,唇淡红暗目有神,舌体柔,色暗淡,舌面润,苔薄白,各种汗证接踵来。

敏感寒冷及疼痛,易感伤风心悸动,易肌挛,易便秘,睡眠浅,或多梦,桂枝类方投多中。

(2)桂枝证:发热感,身热感,甚或自汗易出汗,恶风关节痛,敏感冷和寒,腹部上冲搏动悸,易惊烘热失眠。

(3)桂枝汤方证:发热自汗恶风,肌挛拘急悸上冲,脉浮虚缓大无力,苔薄白,舌质暗淡红。

(4)桂枝加附子汤方证:皮肤湿冷汗,脉弱浮大见,关节疼痛四肢挛。

体痛手足冷,寒疝腹中痛,脉象沉迟舌质淡。

(5)小建中汤方证:虚弱型,慢腹痛,烦热起,心悸动,腹肌紧张腹扁平,苔少,舌质嫩。

(6)桂枝加大黄汤方证:桂枝证,兼便秘,持续腹痛拒按,看其舌苔厚干。

(7)桂枝加龙骨牡蛎汤方证:胸腹动悸易惊,自汗盗汗失眠梦,脉浮大而无力,苔少舌质嫩红。

(8)当归四逆汤方证:手足厥寒麻木冷,青紫疼痛脉细形,头腹腰腿脚痛,舌淡苔白可用。

(9)温经汤方证:月经不调血暗块,手足心热又恶风,自汗午后发热感,或有恶心头痛,腹壁无力急胀痛,唇燥舌质暗淡型。

(10)炙甘草汤方证:三五不调脉无力,倦怠消瘦面憔悴,舌苔薄,或无苔,头昏失眠多梦随,虚烦便秘动悸。

(11)苓桂术甘汤方证:心下动悸或眩晕,气上冲胸振水音,腹部软弱胸胁满,小便不利或浮肿。

(12)内有瘀血特征:痛处固定不移,出血易凝紫黑,舌紫面晦暗属瘀。

(13)桂枝茯苓丸方证:下腹包块按压痛,头痛昏晕烦悸痛,舌暗或有紫点,面红或紫红。

(14)枳实薤白桂枝汤方证:胸背闷痛心下痞,便秘便干燥难解,舌面干腻舌苔厚,舌质暗而有瘀点。

(15)桂枝芍药知母汤方证:剧烈关节肿痛,有汗发热恶风,面色暗黄或浮肿,脚浮肿。

二、麻黄类方(1)麻黄证:头痛寒热骨身痛,无汗咳喘鼻塞,浮肿,溲约。

(2)麻黄体质:肌肉发达或偏松,体形略胖肤黄黑,血压不高唇暗红,体壮无汗肤燥粗,舌淡苔白口不干,寒喘鼻塞流清涕,感觉迟钝头沉重,汗出不畅易汗闭。

黄煌教授五十味药证半夏半夏半夏为天南星科植物半夏的地下根茎,主产于四川、湖北、安徽、江苏、河南、浙江等地,以四川者所产者质量为好。

半夏药材以个大、皮净、色白、质坚实,粉性足者为佳。

《神农本草经》谓半夏主“伤寒,寒热心下坚,下气,喉咽肿痛,头眩,胸胀,咳逆肠鸣,止汗”。

《伤寒论》人18方次,《金匮要略》人36方次。

●原文考证最大量方( 2升):大半夏汤大半夏汤治“胃反呕吐者”(十七)次大量方(1升):麦门冬汤、小半夏汤、小半夏加茯苓汤、半夏厚朴汤麦门冬汤治“大逆上气,咽喉不利”者(七)。

小半夏汤治“呕家……不渴”(十二)。

小半夏加茯苓汤治“卒呕吐,心下痞,膈间有水,眩悸者”(十二)。

半夏厚朴汤治“妇人咽中如有炙脔”。

“胸满心下坚,咽中帖帖如有炙脔,吐之不出,吞之不下”(《千金》)。

从上可见,大剂量半夏用于治疗呕吐以及咽喉部症状。

最简方(2味):小半夏汤、半夏干姜散、生姜半夏汤、半夏麻黄丸小半夏汤治“呕家……不渴”(十二);‘‘诸呕吐,谷不得下者”(十七)。

半夏干姜散治“干呕吐逆,吐涎沫’’(十七)。

生姜半夏汤治“病人胸中似喘不喘,似呕不呕,似哕不哕,彻心中愦愦然无奈者”(十七)。

以上3方均为半夏配姜,用于治疗呕吐而不渴或吐涎沫者。

半夏麻黄丸主治“心下悸者”(十六)。

次简方(3味):苦酒汤、半夏汤苦酒汤为半夏与苦酒、鸡子白同用,治“咽中伤,生疮,不能语言,声不出者”(312)。

半夏汤为半夏与桂枝、甘草同用,治“少阴病,咽中痛,,(313)。

以上两方均治咽痛。

加半夏汤:葛根加半夏汤、黄芩加半夏生姜汤、茯苓甘草五味姜辛加半夏汤、越婢加半夏汤葛根加半夏汤治“太阳与阳明合病,不下利,但呕者”(33)。

黄芩加半夏生姜汤治“太阳与少阳合病,……若呕者”(172)。

茯苓甘草五味姜辛加半夏汤治“支饮者,法当冒,冒者必呕,呕者复内半夏”(十二)。

以上3方因呕加半夏。

越婢加半夏汤治“咳而上气,……其人喘,目如脱状,脉浮大者”(七);而无半夏的越婢汤则治‘‘恶风,一身悉肿,脉浮,不渴,续自汗出,无大热”(十六)。

中医十大类方

This manuscript was revised by the office on December 22, 2012

中医十大类方1.桂枝类方 6.石膏类方

白面书生选桂枝舌面干燥选石膏

腹拘自汗皮肤湿脉洪渴饮汗滔滔

心悸怔忡气上冲无形燥热病危重

疹疮频发痛四肢莫将内热当发烧

2.麻黄类方 7.黄连类方

张飞面目选麻黄烦躁不寐选黄连

表闭无汗冷热强脉象滑利痞痢缠

喘咳黄汗头身痛心肝胃火湿热毒

多寒多湿尿不长舌红干老苔黄粘

3.柴胡类方 8.干姜类方

面色青黄选柴胡痰唾清稀选干姜

多郁多滞多计谋腹胀腹痛呕断肠

口苦咽干呕眩晕苔白黑腻舌质淡寒热往来止或休恶寒不渴喜热汤

4.大黄类方 9.附子类方

内实火热选大黄萎靡蜷卧选附子舌红苔焦皮亮光脉微欲绝细如丝烦热闭痛腹壁紧四肢厥冷腹满痛便结溲赤喜寒凉已与衰亡近咫尺

5.黄芪类方 10.半夏类方

尊荣虚胖选黄芪主诉怪异选半夏畏风多汗便干稀痰痞呕恶眩悸多肢体不仁溃不敛咽喉常有异物感疏于远动不耐饥脸圆面暗唾满舌。

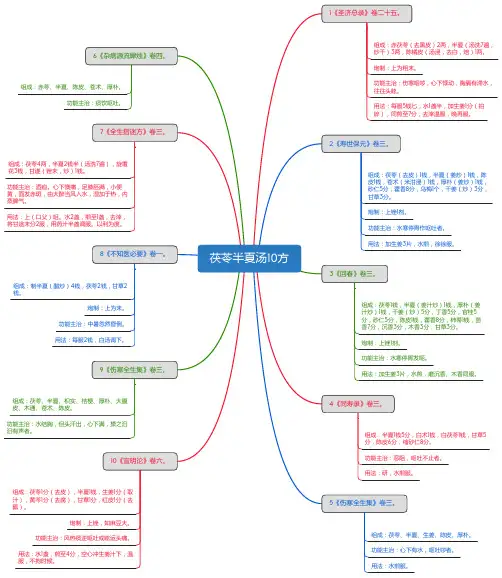

半夏系,夏扑姜系展开全文半夏系:小半夏,大半夏,葛根加半夏汤,麻黄加半夏汤,越婢汤加半夏,茯苓饮合五苓散加半夏。

小柴胡汤系,半夏泻心汤系,温胆汤系,指迷茯苓丸。

半夏白术天麻汤。

夏扑姜系:半夏厚朴汤,厚朴麻黄汤,厚朴生姜半夏甘草人参汤,苏子降气汤,霍香正气散,三仁汤,连扑饮,霍香扑夏苓汤。

(《六经八纲用经方》,张立山)半夏:生品有毒,能戟人咽喉,使人呕吐,咽喉肿痛,失音,也有致死报道。

一般不宜内服,多作外用,但可随方入煎剂使用,而不宜入丸散剂使用。

生用以化痰止咳,消肿散结为主,用于疮痈肿毒,湿痰咳嗽等。

毒性机理见毒性研究报告。

2.清半夏:经白矾水浸漂或煮后,长于化痰,以燥湿化痰为主,用于湿痰咳嗽,痰热内结,风痰吐逆,痰涎凝聚,咯吐不出等; 3.姜半夏:经生姜、白矾制后,善于止呕,以温中化痰,降逆止呕为主,用于痰饮呕吐,胃脘痞满,喉痹、瘰疬等证; 4.法半夏:经甘草、石灰水制后,偏于祛寒痰,同时具有调脾和胃的作用,用于寒痰,湿痰,胃有痰浊不得卧等。

亦多用于中药成方制剂中。

半夏不同之用量具有不同之功效,如6~12克具有和胃之功;10~20克则有降逆止呕,化痰畅中之效;若30克以能安神疗不寐;60克以上又具有镇痛之效。

【天津名老中医王士福】半夏秫米汤,秫米即俗所谓的高梁,古人称之稷,今或名为芦稷,如南方难得,则以薏米仁代之。

贵州名老中医石恩骏说,治顽固失眠症,百方无效者,又知其痰蕴胆腑,上扰元神,仿半夏秫米汤,用半夏30g,薏苡仁120g,煎煮90分钟,服之常有良效。

因半夏性温,如果需要用其治疗热证的失眠时,就需要讲究配伍运用了。

酸枣仁15克,半夏9克,五味子5克,水煎服。

也治失眠。

清代《冷庐医话》里面记载,用半夏、夏枯草各10克,浓煎,可以和治疗失眠。

用半夏治疗失眠,无非是为了祛中焦之痰湿,使上浮之火下潜而为治,而不是说半夏就是专治失眠的特效药。

同样,茯苓的安神作用,同样也是通过去中焦之湿而降心火。

超量使用半夏,在用的过程中如出现伤阴情况,可以不必减量易药,加入滋阴生津药纠偏即可。

仲景半夏大法!半夏,辛温、有毒,可以治疗由痰湿所引起的各种病证。

《伤寒论》与《金匮要略》运用半夏甚多。

两书运用半夏的方剂共计43首,其中以半夏命名的方剂21首。

《神农本草经》载“半夏味辛平,主治伤寒寒热,心下坚,下气,喉咽肿痛,头眩胸胀,咳逆肠鸣,止汗”。

仲景用半夏即遵循又不拘泥于《神农本草经》,圆机活法,灵活运用,现将仲景运用半夏之法分析归纳如下,以飨读者。

1、治疗功效1.1止呕吐仲景运用半夏治疗诸呕吐的方剂达21首,凡有呕吐症者,其治疗方剂几乎都有半夏。

此外,在厚朴七物汤、白术散、竹叶汤三方后批注“呕者加半夏”,可见半夏为仲景治呕之要药。

呕吐-症,有因饮食,有因寒热虚实之差异,而仲景长以性辛散温燥之半夏配伍不同性味的药物治疗不同病因的呕吐,效如桴鼓。

半夏配生姜,和胃降逆止呕。

治疗中焦停饮,饮邪犯胃所致胃气不和,饮随气逆而见的呕吐。

如小半夏汤、小半夏加茯苓汤,用性偏温燥的半夏、生姜以散饮降逆。

生姜温胃散寒而止呕,兼制半夏毒性,半夏温燥化饮而止呕,相辅相成,二者为后世治呕的最常用药对。

半夏配生姜汁,散饮通阳止呕。

治疗水饮上逆,阻遏胸阳所致饮气搏结于胸的“似喘不喘、似呕不呕、似哕不哕,彻心中愦愦然无奈者”。

方如生姜半夏汤,生姜取汁则降逆之力减而散结之功强,半夏同生姜汁同用以通胸中阳气,散饮结而止呕。

半夏配干姜,散寒扶阳止呕。

治疗阳虚寒凝,胃气不降所致“干呕、吐逆,吐涎沫”。

方如半夏干姜散,取干姜之温燥更助半夏之温燥以散寒凝、扶阳气、降胃气而止呕。

半夏配人参,补虚降逆止呕。

治疗脾胃气虚,胃气独逆所致“朝食暮吐,宿食朝吐,宿谷不化”。

方如大半夏汤,人参益脾胃、中焦之气而助半夏发挥降逆止呕之功。

半夏配柴胡、黄芩,和解少阳止呕。

治疗少阳邪热犯胃,胃失和降所致“呕而发热”。

方如小柴胡汤,其呕因于少阳枢机不利所致胃气不和,故以柴胡、黄芩和解以去少阳之热,半夏方可降胃气之逆。

半夏配黄芩、白芍,清热降逆止呕。

治疗邪热结于肠,上逆于胃所致“干呕而利”。

【中医单药奇效方】半夏治病秘方[半夏]辛温归脾胃肺经。

具有燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结之功,外用能消肿止痛。

为燥湿化痰,温化寒痰之要药。

尤善治脏腑之湿痰;为止呕要药,对痰饮或胃寒所致的胃气上逆呕吐尤宜,常配生姜同用;心下痞,结胸,梅核气;瘿瘤,痰核,痈疽肿毒及毒蛇咬伤等。

[半夏]有小毒,一般需炮制后入方,制半夏有姜半夏、法半夏等,姜半夏长于降逆止呕;法半夏长于燥湿且温性较弱。

半夏曲则有化痰消食之功。

至于竹沥半夏,药性由温变凉,能清化热痰,主治热痰、风痰之证。

传统理论认为半夏反乌头,然临床掌握好症与量用半夏配附子川乌草乌,并没有发现严重不良反应。

[半夏]其性温燥,一般而言阴虚燥咳,血证,热痰、燥痰应慎用,然在临床中如果半夏配伍清润之品,亦可用于热痰燥痰阴虚证的病证,比如竹沥半夏,黄连半夏等。

生半夏与制半夏:药理学认为生半夏毒性较大,有急性,亚急性、长期毒性,可致畸致癌致突变,生殖毒性(抗早孕、致畸),黏膜刺激性以及中枢神经系统毒性等。

所以现代中药学提倡用白矾炮制半夏入方,以降低半夏的毒性,但临床应用多年生半夏并没有发现像书本上说的那么严重(把握好病证与量的关系)。

生半夏临床自验:生半夏6?10克水煎30分钟自饮每日3次无任何副作用,生半夏15?20克水煎30克分钟自饮每日3次也无任何副作用,生半夏25?30克水煎30分钟自饮每日3次,有??舒服感觉(表现为头晕,咽喉紧握感,痰多想吐,口舌麻木和灼热感),1小时后这些感觉消失,但嗜睡困倦感可持续约6个小时左右。

生半夏临床自验:生半夏30克水煎50?60分钟后自饮每日3次后,其不舒服感觉大大降低,所以本人临床用生半夏入方作汤剂没有超过30克量,其体会是生半夏虽有毒性,但疗效比制半夏好,生半夏入汤剂应煎煮时间少长些,另外小儿方剂中最好还是用炮制过的半夏(因经验不足)。

半夏药证:根据<伤寒杂病论>仲景用半夏之结,半夏主治呕而不渴者,兼治咽痛、咳喘、声哑、心下悸。

学用经方中的半夏《神农本草经》半夏味辛。

平。

主治伤寒寒热。

心下坚。

下气。

喉咽肿痛。

头眩。

胸胀。

咳逆。

肠鸣。

止汗。

一名地文。

一名水玉。

生槐里川谷。

《名医别录》半夏生微寒熟温。

有毒。

主消心腹胸中膈痰热满结。

咳嗽上气。

心下急痛坚痞。

时气呕逆。

消痈肿。

胎堕。

治萎黄。

悦泽面目。

生令人吐。

熟令人下。

用之汤洗。

令滑尽。

一名守。

一名示姑。

生槐里。

五月八月采根。

暴干。

(射干为之使。

恶皂荚。

畏雄黄生姜干姜秦皮龟甲。

反乌头。

)【性味归经】辛,温;有毒。

归脾、胃、肺经。

【功能主治】燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结;外用消肿止痛。

用于湿痰,寒痰证;胃气上逆呕吐;心下痞,结胸,梅核气;外用治痈疽肿毒,瘿瘤痰核,无名肿毒,虫蝎螫伤。

【现代药理研究】1.镇咳祛痰半夏中含有的总游离有机酸具有止咳祛痰作用;半夏的镇咳作用与可待因相似但作用稍弱。

半夏煎剂灌胃,对电刺激猫喉上神经或胸腔注入碘液引起的咳嗽具有明显抑制作用[1]。

半夏水提物的镇咳作用明显强于醇提物,野生半夏明显优于栽培半夏[2]。

2.对消化系统的作用(1)镇吐:生半夏、制半夏的水提取物和醇提取物对去水吗啡、洋地黄、硫酸铜引起的呕吐都有一定的镇吐作用。

有效成分可能是生物碱、植物固醇、甘氨酸、葡萄糖醛酸。

(2)抗腹泻:清半夏75%乙醇提取物灌胃给药,能拮抗蓖麻油和番泻叶引起的小鼠腹泻,显著抑制醋酸所致小鼠腹腔毛细血管通透性亢进。

(3)抗溃疡:清半夏95%乙醇提液能抑制胃窦分泌,降低胃液的游离酸度,降低胃液总酸度,抑制胃蛋白酶活性和促进胃黏膜修复。

3.对心血管系统的作用清半夏水煎液预防给药,对氯化钡诱发的大鼠心律失常有明显的拮抗作用。

半夏还可以降低全血黏度、明显抑制红细胞聚集和提高红细胞的变形能力。

4.抗旱孕早孕小鼠皮下注射1.25 mg/ml半夏蛋白0.2ml,抑孕率为50%;兔子宫内注射500μg,其抗胚胎泡着床率达100%。

半夏的抗着床作用可能是由于半夏蛋白结合了母体和/或子体细胞膜上的某些糖结构,改变了细胞膜的生物学行为所致[3]。

温化寒痰、降逆止呕的半夏半夏在张仲景《伤寒论》里是一味非常重要的药,许多方子中都用到半夏。

半夏是一种天南星科的小草本植物的块茎,直径在1厘米左右,为稍扁的圆球状。

天南星科的同类植物都有相同的毒性,大家可能都吃过天南星科的植物,但很多人不知道我们有一种非常熟悉的食品也是天南星科的,就是我们所熟悉的芋头。

我们在刮芋头的时候,手背和手臂或者身体其它地方碰到芋头会发痒发麻;如果吃了没有煮熟的芋头,口腔也会发麻,严重的舌头还会肿胀,这是因为芋头里面含有刺激性很强的苛辣素成分,它能刺激黏膜、皮肤、引起舌头和咽喉肿胀或麻痹。

而半夏的毒性比芋头还要大很多,不过,我们现在市面上所能买到的半夏基本是半夏的炮制品。

这些天南星科的药物经过炮制后基本没毒性了,已经很安全了。

只不过,有时候,我们会嫌弃炮制太过,其药性大大不如炮制以前了,这样就大大影响方子的疗效。

其实即便是生半夏,也没什么问题,只要下相对量的生姜,就可以解半夏的毒性。

所以在《伤寒论》里面,半夏和生姜又成了搭档经常一起出现在方子里。

那么,半夏有什么功效呢?《神农本草经》味辛,平。

主伤寒,寒热,心下坚,下气,喉咽肿痛,头眩胸胀,咳逆肠鸣,止汗。

《长沙药解》黄元御味辛,气平,入手太阴肺、足阳明胃经。

下冲逆而除咳嗽,降浊阴而止呕吐,排决水饮,清涤涎沫,开胸膈胀塞,消咽喉肿痛,平头上之眩晕,泻心下之痞满,善调反胃,妙安惊悸。

半夏作为一种化痰药,它基本的功效是燥湿化痰。

消痞和散结,是燥湿化痰的效果,和燥湿化痰是密不可分的。

半夏还能止呕,止呕可以是一种单独的功效,但也与半夏的化痰有相关性。

半夏不但能燥湿化痰,又有比较强的止咳作用,所以它既是化痰药又是止咳药。

半夏既能消痰又能祛痰,它的药性是偏于温燥的,所以主要用于湿痰咳嗽,对于湿痰症可以发挥多种功效;所以半夏历来就称为中医临床治疗湿痰咳嗽的要药了,或者说半夏是治疗湿痰咳嗽首选的药。

在方剂当中治疗湿痰咳嗽的名方就是二陈汤,即半夏和陈皮称为二陈,这个方子是以半夏和陈皮为主要组成。

胡希恕经方理论证治经验【第十五章〈半夏汤类方〉】1、小半夏汤方:(方剂组成)半夏 15 克,生姜 12 克。

(用法)水煎温服。

(方解)半夏下气逐饮,生姜温中降逆,故治胃中有水饮而呕逆者。

《痰饮咳嗽病》第28 条:呕家本渴,渴者为欲解,今反不渴,心下有支饮故也,小半夏汤主之。

注解:呕吐丧失胃液,故呕家本来应渴,渴者乃饮去胃中干的为候,依法则呕当止,故谓渴者为欲解。

今呕反不渴,则胃中有水饮不去甚明,故以小半夏汤主之。

《黄疸病》第 20 条:黄疸病,小便色不变,欲自利,腹满而喘,不可除热,热除必哕,哕者,小半夏汤主之。

注解:欲自利,指小便不多而有欲自利之情。

黄疸病多属湿热,一般宜茵陈蒿汤、栀子大黄汤等祛湿除热的治法为常,今小便不红赤,而且有欲自利之情,乃湿盛少热之证,腹满而喘显系多饮逆迫为候。

此但宜利其小便,慎勿以苦寒药下之除其热,除热则必使胃虚饮逆而哕,哕者宜以小半夏汤主之。

《呕吐哕下利病》第12 条:诸呕吐,谷不得下者,小半夏汤主之。

注解:有声有物则谓呕,无声有物则谓吐。

凡诸呕吐而饮食不得下咽者,小半夏汤主之。

按:本方为治呕吐的主剂,乃医家所周知者,不过本方所治应以胃有水饮为主,呕而不渴,饮食不得下咽,皆胃有饮的证候,为应用本方的标的。

又本方虽能治哕,但亦限于水饮冲逆的为证,否则非其所主也。

眉棱骨痛不可忍,世所谓痰厥者,其实亦饮气逆迫所使然,故用本方亦验。

(辨证要点)呕逆或头痛,口不渴者。

松原市中医院治未病科赵东奇2、生姜半夏汤方:(方剂组成)半夏15 克,牛姜汁一杯(用法)以水三杯煎半夏,取二杯,再入姜汁上火煎取一杯半,小冷,分四服,日三,夜一服,呕哕一服得止者,停后服。

(方解)此于小半夏汤大增生姜的用量,故治小半夏汤证而饮剧甚者。

《金匮要呕吐哕下利病》第 21 条:病人胸中似喘不喘,似呕不呕,似哕不哕,彻心中愦愦然无奈者,生姜半夏汤主之。

注解:水饮逆迫胸中,因致其人似喘不喘、似呕不呕、似哕不哕而心中闷乱无奈何者,宜生姜半夏汤主之。

延年半夏汤声明:该篇文章转载自《岳美中医话》,如有侵权,请联系删除。

延年半夏汤,《古今录验》方,载于《外台秘要》。

日本医家对此方颇有研究,《汉法医典》中即收录本方,其临床应用指征:一、凡见胃部时有剧烈之疼痛者,且疼痛往往波及于左侧胸部及肩胛部;二、凡见患者喜屈其上体抵压疼痛之部位,以冀图减轻疼痛者;三、疼痛时发时止者;四、多嗳气欠伸,呕吐后疼痛可缓解者,均可投用本方。

药用:半夏12克,槟榔6克,桔梗3克,枳实3克,前胡6克,鳖甲9克,人参3克,吴茱萸3克,生姜3克。

水煎温服,可获速效。

本方主要治心胃痛。

然得力处,尤在治胃中着力于治肝。

大凡神经系统疾病,中医多归于肝。

胃痉挛疼痛,中医称为胃脘痛,大多兼有胁痛。

发时其疼难止,除病在胃外,与肝相关。

本方组成,除用半夏、生姜、吴萸和胃降逆而外,另有大量和肝镇肝之品。

方中鳖甲镇肝,槟榔破气舒肝,枳实与桔梗相伍,一升一降,令肝胃气机得调,配以人参和肝之力更强,故而肝胃不和之胃痉挛疼痛,用之特效。

运用本方,病人脉象多为弦细脉,盖弦脉主肝,弦细属虚,所以药除两和肝胃外,更用人参培植元气,斡旋其间,是以寥寥数味,切合病机,无怪获效于顷刻之间。

回忆早年曾治40岁一男性胃脘痛患者,每一发作,遍地翻滚,呕吐不止,疼痛难忍,脉弦细而紧,遇怒更甚,多方医治无效,经用本方,数剂而愈。

除此以外,延年半夏汤所治范围尚广。

方中半夏、生姜、吴萸等味又为治水饮要药,因而移治支气管喘息兼有疼痛者,亦无不效。

解放前曾在唐山治一妇女,阵咳而喘,胸胁心口疼痛支气管喘息皆效。

根据个人经验,大凡突发性阵咳作喘,痰带白沫,舌苔白腻,症属偏寒者,投之辄效。

由于本方所治以神经性痉挛为主,故而用于两胁肋疼痛经久不治者亦效,取其能和肝镇肝也。

于此可见,古方运用得好,常可治疗一些大病难症。

昔越人尝叹“人之所病,病疾多,医之所病,病道少”,我国中医药数千年历史,积累了丰富的经验,只要我们勤于采掘,不忽略古之成方,所得又何止延年半夏汤一方而已。