体质中医基础理论分析

- 格式:ppt

- 大小:228.00 KB

- 文档页数:52

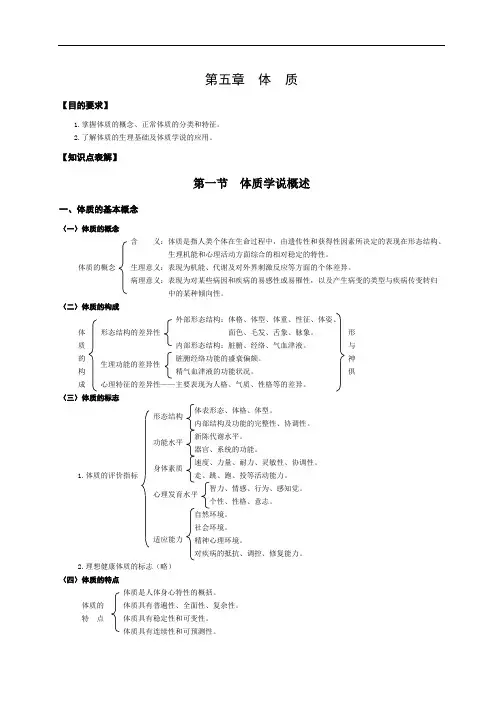

第五章 体 质【目的要求】1.掌握体质的概念、正常体质的分类和特征。

2.了解体质的生理基础及体质学说的应用。

【知识点表解】第一节 体质学说概述一、体质的基本概念(一)体质的概念 含 义:体质是指人类个体在生命过程中,由遗传性和获得性因素所决定的表现在形态结构、 生理机能和心理活动方面综合的相对稳定的特性。

体质的概念 生理意义:表现为机能、代谢及对外界刺激反应等方面的个体差异。

病理意义:表现为对某些病因和疾病的易感性或易罹性,以及产生病变的类型与疾病传变转归 中的某种倾向性。

(二)体质的构成外部形态结构:体格、体型、体重、性征、体姿、体面色、毛发、舌象、脉象。

形质内部形态结构:脏腑、经络、气血津液。

与的脏腑经络功能的盛衰偏颇。

神 构精气血津液的功能状况。

俱成(三)体质的标志1.体质的评价指标2.理想健康体质的标志(略)(四)体质的特点体质是人体身心特性的概括。

体质的 体质具有普遍性、全面性、复杂性。

特 点 体质具有稳定性和可变性。

体质具有连续性和可预测性。

二、体质学说的形成和发展(一)用词的变迁《内经》——“形”、“质”。

唐·孙思邈·《千金要方》——“禀质”。

宋·陈自明·《妇人良方》——“气质”。

用词的南宋·无名氏·《小儿卫生总微论方》——“赋禀”。

变迁明·张介宾·《景岳全书》——“禀赋”、“气质”、“体质”。

清·徐大椿——“气体”、“体质”。

清·叶桂、华岫云——“体质”。

(二)形成与发展形成:中医体质理论渊源于《内经》——奠定了中医体质学的基础。

汉·张仲景的《伤寒杂病论》——阐明体质与发病、辨证、治疗及预后的关系。

宋·陈自明的《妇人良方》——阐明体质形成于胎儿期。

形成与宋·钱乙的《小儿药证直诀》——阐明小儿体质“成而未全”、“全而未壮”、发展发展“脏腑柔弱、易虚易实、易寒易热”。

《中医基础理论》:第六章体质第六章体质不论何种社会,也不论何种生产方式和生产关系,人的体质都是社会最为基础的物质因素。

一个民族体质的强弱与国家经济科学文化的发展有着密切关系。

一个民族的体质水平与其所处的政治、经济、科学、文化发展水平息息相关,而群体体质水平的发展又会有力地推动社会的物质文明和精神文明的发展。

因为生产和科学技术的发展,主要取决于人对社会作出的贡献,故体质是推动社会进步和科学技术发展的动力。

随着现代科学技术的迅猛发展,世界各国综合国力的竞争,主要是人材的竞争。

人的素质不仅仅是以知识为标志,而应是知识、道德、体质的结合体。

体质强健,精力充沛,才能为社会创造更多的财富。

“健康是身体上、精神上和社会适应上的完好状态,而不仅仅是没有疾病和虚弱。

”只有躯体健康、心理健康、社会适应性良好和道德健康四者全都具备.才是完全的健康,体质是健康的基础。

体质学是一门既古老又年轻的学科,是人类认识自身和研究自身的——门学科。

是综合了生物学,人类学、医学和心理学等学科的主要成就形成的,研究体质的起源、发展和变异的学科:医学体质学是研究体质与健康、疾病关系的学科,即研究人类的体质特征、类型和变化规律,及其与疾病发生、发展和演变的关系的学科:对体质的研究有助于分析疾病的发生、发展和演变,为疾病的预防及诊断和治疗提供依据。

重视人的体质及其差异性是中医学的一大特色。

中医学在几千年的发展过程中.积累了丰富的医学体质学的知识:早在《内经》中,对体质的形成、分类以及体质与病机、诊断、治疗、预防的关系就有极为详细的论述。

其后,历代医家又进一步丰富和发展了《内经》关于发生体质学、年龄体质学、性别体质学、病理体质学及治疗体质学的理论,形成了中医学的体质学说,并对养生防病和辨证论治起着重要的指导作用。

但由于缺乏系统的整理研究,尚未形成系统的完整的学科。

从20世纪70年代开始,随着对中医学理论整理研究的逐步深入,中医体质学说的研究也随之展开和深人,中医体质学就应运而生了。

体质学说概述体质学说,是以中医理论为指导,研究正常人体体质的概念、形成、类型特征,及其对疾病发生、发展、演变过程的影响,并以此指导对疾病进行诊断和防治的理论知识。

一、体质的概念(一)体质的基本概念体质是指人体生命过程中,在先天禀赋和后天获得的基础上所形成的形态结构、生理机能和心理状态方面综合的相对稳定的固有特质。

换言之,体质是人群中的个体,禀受于先天,受后天影响,在其生长、发育和衰老过程中所形成的与自然、社会环境相适应的相对稳定的人体个性特征。

(二)体质的构成人体正常的生命活动是形与神的协调统一,这是生命存在和健康的基本特征。

健康,就是人体在形态结构、生理机能和精神心理方面的完好状态,正如张介宾《类经·藏象类》说:“形神俱备,乃为全体。

”神由形而生,依附于形而存在,形是神活动的物质基础和所舍之处;反过来,神是形的功能表现和主宰,神作用于形,对人体生命具有主导作用,能协调人体脏腑的生理机能。

因此,形壮则神旺,形衰则神衰。

体质概念包括了形、神两方面的内容,一定的形态结构必然产生出相应的生理机能和心理特征,而良好的生理机能和心理特征是正常形态结构的反映,二者相互依存,相互影响,在体质的固有特征中综合地体现出来。

可见,体质由形态结构、生理机能和心理状态三个方面的差异性构成。

1.形态结构的差异性人体形态结构上的差异性是个体体质特征的重要组成部分,包括外部形态结构和内部形态结构(有脏腑、经络、气血津液等)。

根据中医学“司外揣内”的认识方法,内部形态结构与外观形象之间是有机的整体,外部形态结构是体质的外在表现,内部形态结构是体质的内在基础。

而体表形态最为直观,故备受古今中外体质研究者重视。

因此,形态结构在内部结构完好、协调的基础上,主要通过身体外形体现出来,它以躯体形态为基础,并与内部脏器结构有密切的关系,故人的体质特征首先表现为体表形态、体格、体型等方面的差异。

体表形态是个体外观形态的特征,包括体格、体型、体重、性征、体姿、面色、毛发、舌象、脉象等。

《中医基础理论》体质学说中医基础理论之一即体质学说,是中医学中的重要内容之一。

体质学说是根据个体的生理和病理特征,结合其与外界环境的相互作用,科学地总结人体的本质特点和个体之间差异的理论体系。

中医体质学说主要包括人体形态、生理功能、病理表现等方面的特点。

中医体质学说的基本理论来源于《黄帝内经》和《素问》,它认为人体是一个有机整体,具有独立的个体差异。

体质的形成与先天遗传和后天生活习惯密切相关,是个体对外界刺激的反应模式和生态平衡的表现。

根据中医体质学说,人体可以分为九种不同的体质类型,分别是平和体质、阳虚体质、阴虚体质、痰湿体质、湿热体质、血瘀体质、气郁体质、特禀体质和气虚体质。

平和体质是最理想的体质类型,具有阳光开朗、生理机能协调、抵抗力强等特点。

阳虚体质则是以阳气不足为主要表现,常见症状包括畏寒怕冷、气短懒言、脖子以上皮肤苍白等。

阴虚体质则是以阴液不足为主要表现,常见症状为口燥咽干、心烦失眠、手足心热等。

痰湿体质是以体内湿气过重为主要表现,常见症状为体形肥胖、口干欲饮、腹部胀满等。

湿热体质则是以湿气和热气过盛为主要表现,常见症状为口苦咽干、大便干燥、疮疖发痒等。

血瘀体质是以血液循环不畅为主要表现,常见症状为气血不足、胸胁疼痛、色素沉着等。

气郁体质则主要表现为情绪不稳定、易激动、胸闷气喘等症状。

特禀体质则是指对特定物质过敏,如花粉、尘螨等引起的过敏反应明显。

气虚体质以气虚引起的气血不足为主要表现,常见症状为面色苍白、气短疲乏、易感冒等。

中医体质学说认为,体质类型不同,对疾病的易感程度和治疗反应也会有所差异。

因此,在中医诊断和治疗过程中,医生需要根据患者体质的具体特点,选择相应的针灸、推拿、药膳等治疗方法,以达到调整体质平衡、预防疾病和辨证施治的目的。

然而,中医体质学说也存在争议。

一些学者认为,体质学说过于主观,缺乏科学依据,体质类型的划分标准不够明确。

另一方面,体质学说作为中医学的一部分,也必须与现代医学相结合,进行系统的、科学的研究。

体质学说概述体质学说,是以中医理论为指导,研究正常人体体质的概念、形成、类型特征,及其对疾病发生、发展、演变过程的影响,并以此指导对疾病进行诊断和防治的理论知识。

一、体质的概念(一)体质的基本概念体质是指人体生命过程中,在先天禀赋和后天获得的基础上所形成的形态结构、生理机能和心理状态方面综合的相对稳定的固有特质。

换言之,体质是人群中的个体,禀受于先天,受后天影响,在其生长、发育和衰老过程中所形成的与自然、社会环境相适应的相对稳定的人体个性特征。

(二)体质的构成人体正常的生命活动是形与神的协调统一,这是生命存在和健康的基本特征。

健康,就是人体在形态结构、生理机能和精神心理方面的完好状态,正如张介宾《类经·藏象类》说:“形神俱备,乃为全体。

”神由形而生,依附于形而存在,形是神活动的物质基础和所舍之处;反过来,神是形的功能表现和主宰,神作用于形,对人体生命具有主导作用,能协调人体脏腑的生理机能。

因此,形壮则神旺,形衰则神衰。

体质概念包括了形、神两方面的内容,一定的形态结构必然产生出相应的生理机能和心理特征,而良好的生理机能和心理特征是正常形态结构的反映,二者相互依存,相互影响,在体质的固有特征中综合地体现出来。

可见,体质由形态结构、生理机能和心理状态三个方面的差异性构成。

1.形态结构的差异性人体形态结构上的差异性是个体体质特征的重要组成部分,包括外部形态结构和内部形态结构(有脏腑、经络、气血津液等)。

根据中医学“司外揣内”的认识方法,内部形态结构与外观形象之间是有机的整体,外部形态结构是体质的外在表现,内部形态结构是体质的内在基础。

而体表形态最为直观,故备受古今中外体质研究者重视。

因此,形态结构在内部结构完好、协调的基础上,主要通过身体外形体现出来,它以躯体形态为基础,并与内部脏器结构有密切的关系,故人的体质特征首先表现为体表形态、体格、体型等方面的差异。

体表形态是个体外观形态的特征,包括体格、体型、体重、性征、体姿、面色、毛发、舌象、脉象等。

中医理论—基础理论—第二节体质的形成第二节体质的形成体质的形成是机体内外环境多种复杂因素共同作用的结果,主要关系到先天因素和后天因素两个方面,并与性别、年龄、地理等因素有关。

一、先天因素(一)先天因素的含义先天因素,又称禀赋,是指小儿出生以前在母体内所禀受的一切特征。

中医学所说的先天因素,既包括父母双方所赋予的遗传性,又包括子代在母体内发育过程中的营养状态,以及母体在此BC系列变频专用内啮合齿轮泵期间所给予的种种影响。

同时,父方的元气盛衰、营养状况、生活方式、精神因素等都直接影响着“父精”的质量,从而也会影响到子代禀赋的强弱。

现代遗传学认为,RYB内啮合齿轮泵遗传是生物按照亲代所经过的发育途径和方式,产生与亲代相似后代的过程,是遗传物质从上代传给下代的现象。

在人类是通过生殖细胞的物质与信息的传递,将亲代的个体体质特征传给子代的过程。

在遗传过程中,由于内外环境的影响而造成结构与功能上的差异,即生物个体之间的差异称之为变异。

遗传中有变异,变异中RYB燃油泵有遗传,两者既是矛盾对立的,又是统一不可分割的。

中医学的先天因素涵盖了这两方面的内容。

(二)先天因素在体质形成中的作用RYB系列燃油泵先天因素是体质形成的基础,是人体体质强弱的前提条件。

在生命形成的过程中,男主阳施,女主阴受,男女媾精,胎孕乃成。

父母生殖之精气的盛衰,决定着子代禀赋的厚薄强弱,从而影响着子代的体质。

子代的形体始于父母,父母的体质是子代体质的基础。

父母点火燃油泵体质的强弱,使子代禀赋有厚薄之分,表现出体质的差异,诸如身体强弱、肥瘦、刚柔、长短、肤色,乃至先天性生理缺陷和遗传性疾病,如鸡胸、龟背、癫痫、哮喘、杨梅疮(梅毒)等。

在体质形成过程中,先天因素起着决定性的作用。

先天因素、人体的遗传性状是身心发展的前提条件,它对于人的智力和体力的发展,对于人体体质的强弱,具有重大的影响。

但是,先天因素、遗传性状只对体质的发展提供了可能性,而体质强弱的现实性,则有赖于后天环境、营养和身体锻炼ZYB增压燃油泵型等。

第五章体质学习要求:1.掌握体质的概念,正常体质的分型和特征;2.了解体质的生理基础及体质学说的应用。

第一节体质的基本概念和构成要素一.体质的基本概念体质是指人类个体生命过程中,在先天禀赋和后天获得的基础上所形成的形态结构,生理功能和心理状态方面综合的相对稳定的固有特质。

换言之,体质就是人群及人群中的个体,禀受于先天,受后天影响,在其生长发育和衰老过程中所形成的与自然,社会环境相适应的相对稳定的个性特征体质:体,是指具有生命活力的形体;质,是指特质或性质。

二.体制的构成要素(一)形态结构的差异性形态结构的差异性是体质特征的重要基础条件,包括外在形态结构和内部形态结构。

外部形态结构是指个体外在形态上的特征,是体质的外在表现,首先表现为体表形态,体格,体型等方面的差异。

内部形态结构是体质的内在基础,是脏腑经络的形态结构和精气血津液的盛衰等情况。

1.体表形态:是个体外观形态的特征,包括体格,体型,体重,性征,体资,面色,毛发,舌象,脉象等。

2.体格:是指反映人体生长发育水平,营养状况和锻炼程度的状态。

3.体型:是指身体各部位大小比例的形态特征,又称身体类型。

(二)生理功能的差异性形态结构的的差异性是产生生理功能的基础。

人体的生理功能是其内部形态结构完整性,协调性的反映。

生理功能的差异是个体体质最具特征性的组成部分。

(三)心理特征的差异性第二节体质的标志和影响体质的因素一.体质的标志(一)体质的评价标准1.沈铁形态结构状况2.身体的功能水平3.身体的素质及运动能力水平4.心理的发育水平5.适应能力(二)理想健康体质的标志具体标志为:⑴身体发育良好,体格健壮,体型匀称,体重适中;⑵面色红润,双目有神,须发润泽,肌肉皮肤有弹性;⑶声音洪亮有力,牙齿坚固清洁,双耳聪敏,脉象和缓有力,睡眠充足,二便正常;⑷动作灵活;⑸精力充沛,情绪乐观,感觉灵敏,意志坚强;⑹处世态度积极,镇定,有主见;⑺应变能力强,能适应各种环境。

体质学说的应用体质学说,重在研究正常人体的生理特殊性,强调脏腑经络的偏颇和精气阴阳的盛衰对形成体质差异的决定性作用,揭示了个体的差异规律、特征及机理。

疾病过程中所表现出的种种差异,取决于个体的体质,体质的差异性在很大程度上决定着疾病的发生发展变化、转归预后上的差异及个体对治疗措施的不同反应性。

因此,体质与病因、发病、病机、辨证、治疗及养生预防均有密切的关系,体质学说在临床诊疗中具有重要的应用价值。

中医学强调的“因人制宜”,就是体质学说在临床应用方面的体现,是个体化诊疗思想的反映。

一、说明个体对某些病因的易感性体质因素决定着个体对某些病邪的易感性、耐受性。

体质反映了机体自身生理范围内阴阳寒热的盛衰偏颇,这种偏颇性决定了个体的机能状态的不同,因而对外界刺激的反应性、亲和性、耐受性不同,也就是选择性不同,正所谓“同气相求”。

一般而言,偏阳质者易感受风、暑、热之邪而耐寒。

感受风邪易伤肺脏;感受暑热之邪易伤肺胃之津液及肝肾之阴气。

偏阴质者易感受寒湿之邪而耐热,感受寒邪后易入里,常伤脾肾之阳气;感受湿邪最易困遏脾阳,外湿引动内湿而为泄为肿等。

小儿气血未充,稚阴稚阳之体,常易感受外邪或因饮食所伤而发病。

体质因素还决定着发病的倾向性。

脏腑组织有坚脆刚柔之别,个体对某些病因的易感性不同,因而不同体质的人发病情况也各不相同。

一般而言,小儿脏腑娇嫩,体质未壮,易患咳喘、腹泄、食积等疾;年高之人,脏腑精气多虚,体质较弱,易患痰饮、咳喘、眩晕、心悸、消渴等病;肥人或痰湿内盛者,易患中风、眩晕;瘦人或阴虚之体,易罹肺痨、咳嗽诸疾;阳弱阴盛体质者易患脾肾阳虚之证。

脏气偏聚盈虚的改变,形成体内情感好发的潜在环境,使人对外界刺激的反应性增强,使情志症状的产生有一定的选择性和倾向性。

此外,遗传性疾病、先天性疾病以及过敏性疾病的发生,也与个体体质密切相关。

这是因为不同的种族、家族长期的遗传因素和生活环境条件不同,形成了体质的差异,即对某些疾病的易感性、抗病能力和免疫反应的不同。

中医基础理论——体质的应用体质的应用1、说明个体对不同病因易感性偏阳质因机体本身偏热,较为亢奋,易受阳邪,发病时往热的方向发展;偏阴质阴机体本身偏寒,较为抑制,易受阴邪,发病时往寒的方向发展。

平和质阴阳相对平衡,不易感受外邪,很少生病,即使生病治愈得也很快。

2、说明发病原理不同人感受邪气后的发病情况不尽相同,是否发病,轻微还是严重,往往由体质强弱决定。

体质强正气足,感受外来邪气就不易发病,体质弱正气虚,病邪就会乘虚而入容易发病。

3、解释病理变化中医把病情随体质而变化称为从化。

偏阳体质的人感受湿邪,湿邪往往会从阳化热,表现为湿热证;偏阴体质的人则表现为寒湿证。

中医把疾病病位的传移和寒热虚实的变化称为传变。

影响疾病传变的因素很多,体质是其中一个。

人体的发病过程就是正邪之气相争的过程,正气强邪气弱,不会发病;正气强邪气也强,发病为实证传变慢;正气弱邪气强,发病快传变也快。

4、指导辨证中医辨证治疗时会有很多“同病异治”和“异病同治”的情况出现,同病异治的前提是同病异证,异病同治的前提是异病同证,其决定因素就在于体质。

如都是外感寒邪,有人发热恶寒,有人腹痛泄泻。

前者体质强,正邪相争,表现为发热实证;后者体质弱,正不胜邪,寒邪长驱直入侵袭脾肺。

5、指导用药中医治疗讲究因人论治,同样的治疗方法,体质不同会有不同的效果。

例如中医讲:胖人多痰,瘦人多火;虚胖的人大多有痰湿,体质偏寒湿,治疗用药时尽量少用有泻下、通下的药物,因为泻下太多会更加损伤阳气。

身形瘦弱的人大多有内火,体质偏阴虚,治疗用药时尽量少用有发汗,开泄腠理的药物,因为汗法会更加损耗津液。

病后的调理措施,也因病人的体质变化而异。

特别是大病初愈,看似病好了,但受治疗过程影响,体质发生了改变,不注意调理可能为下次生其他病埋下病根。

一般来说,受体质影响用药应注意药性和剂量两个方面,阴虚体质者宜甘寒、酸寒、咸寒、清润,忌辛热温散、苦寒沉降;阳虚体质者宜益火温补,忌苦寒泄火;气虚体质者宜补气培元,忌耗散克伐等。

中医根底理论体质体质细目一体质的概念和构成1.体质的概念体质是指人体生命过程中,在先天禀赋和后天获得的根底上所形成的形态结构、生理功能和心理状态方面综合的相对稳定的固有特质。

2.体质的构成体质由形态结构、生理功能和心理状态三个方面的差异性构成。

(1)形态结构的差异性:包括外部形态结构和内部形态结构。

外部形态结构是体质的外在表现,内部形态结构是体质的内在根底。

(2)生理机能的差异性。

(3)心理状态的差异性。

3.体质的特点(1)先天遗传性:决定体质形成和开展的根底。

(2)差异多样性:是体质学说研究的核心问题。

(3)形神一体性:“形神合一”是中医学体质概念的根本特征之一。

(4)群类趋同性:同一种族或聚居在同一地域的人,因为生存环境和生活习惯相同,遗传背景和生存环境具有同一性和一致性,从而使人群的体质具有相同或类似的特点,形成了地域人群的不同体质特征,使特定人群的体质呈现类似的特征。

(5)相对稳定性:个体禀承于父母的遗传信息,使其在生命过程中遵循某种既定的内在规律,呈现出与亲代类似的特征,这些特征一旦形成,不会轻易改变,在生命过程某个阶段的体质状态具有相对的稳定性。

(6)动态可变性:先天禀赋决定着个体体质的相对稳定性和个体体质的特异性,后天各种环境因素、营养状况、饮食习惯、精神因素、年龄变化、疾病损害、针药治疗等,又使得体质具有可变性。

(7)连续可测性。

(8)后天可调性。

细目二体质的生理学根底1.体质与脏腑精气血津液的关系(1)体质与脏腑经络的关系脏腑经络的盛衰偏倾决定体质的差异。

个体体质的差异必然以脏腑为中心,反映出构成身体诸要素的某些或全部的素质特征。

(2)体质与精气血津液的关系精气血津液是决定体质特征的重要物质根底,其中精的多少优劣是体质差异的根本。

2.影响体质的因素(1)先天禀赋(2)年龄因素(3)性别差异(4)饮食因素(5)劳逸所伤(6)情志因素(7)地理因素(8)疾病针药及其他因素细目三体质学说的应用1.体质与发病人体的体质是正气盛衰偏倾的反映。

ZDAY131:中医基础理论(十一)体质体质是人体在遗传性和获得性基础上表现出了的形态结构、生理功能和心理状态方面综合的相对稳定的固有特性。

体质在生理上表现为功能、代谢以及外界刺激反应等方面的个体差异,影响着人对自然、社会环境的适应能力和对对某些疾病的抵抗能力。

在病理上表现为对某些病因和疾病的易感性,以及产生疾病的类型与疾病传变转归中的某种倾向性,还影响着个体治疗的反应性,使人体的生命过程具有明显的个体特异性。

总体来说,体质是相对稳定的,一旦形成不易改变。

但是,体质也不是一成不变的,其变化多长期缓慢。

所以体质是人群在生理共性的基础上,所具有的明显的个体差异性。

一、体质的构成要素与分类(一)体质的构成要素体质由形态结构、生理功能和心理状态三个方面的差异性所构成,其中的形态结构、生理功能决定着体质的特性。

1、形态结构的差异性,包括内部形态结构和体表外部形态结构的差异。

2、生理功能的差异性;3、心理特征的差异性。

(二)体质的分类1、阴阳平和质阴阳平和质是机能较为协调的体质类型。

体质特征为:身体强壮,胖痩适度;面色与肤色虽有五色之偏,但都明润含蓄;食量适中,二便通调;舌红润,脉象缓匀;目光有神,性格开朗、随和;夜眠安和,精力充沛,反应灵活,思维敏捷,工作潜力大;自身调节和对外适应能力强。

具有这种体质特征的人,不易感受外邪,较少生病。

即使患病,多为表证、实证,且易于治愈,康复亦快,有时则不药而愈。

如果后天调养得宜,无暴力外伤、慢性疾患及不良生活习惯,其体质不易改变,易获长寿。

2、偏阳质是指具有代谢相对亢奋、身体偏热、多动、好兴奋等特性的体质类型。

体质特征为:形体适中或偏瘦,但较结实;面色多略偏红或微苍黑,或呈油性皮肤,皮肤易生疮疖;食量较大,消化吸收功能健旺,大便易干燥,小便易黄赤;平素畏热喜冷,耐冬不耐夏,或体温略偏高;动则易出汗,口渴喜冷饮;精力旺盛,动作敏捷,反应灵敏,性欲较强,喜动好强;性格外向,易急躁;唇、舌偏红,苔薄易黄,脉象多数或细弦。