1专制主义中央集权制度的建立和发展.ppt

- 格式:ppt

- 大小:1.34 MB

- 文档页数:16

专题一专制主义中央集权制度一、中央集权制度1.发展历程:战国时期初步形成:法家代表韩非子提出建立君主专制中央集权制国家的主张;商鞅变法建立县制,初步确立了君主集权的政治体制。

秦朝正式建立:秦始皇统一中国后,正式建立了专制主义中央集权制度:最高统治者称皇帝,总揽全国军政大权;中央设丞相、太尉、御史大夫,分管行政、军事和监察;地方实行郡县制。

西汉巩固:汉武帝解决了王国问题,实行“罢黜百家、独尊儒术”,确立了专制主义中央集权政治制度的理论基础。

隋唐完善:创立科举制,有利于选拔人才,提高行政效率,扩大了统治基础,使专制主义中央集权制度进一步完善。

明清达到顶峰(衰落):明朝中央废丞相,权分六部;地方废行省,设三司;设立厂卫特务机构;实行八股取士。

清朝沿用明制,设军机处,大兴文字狱。

专制主义中央集权制度达到顶峰。

3. 评价:(一)双重作用。

积极作用:①有利于多民族封建国家的建立、巩固和发展,有利于维护祖国统一与领土完整。

如:秦朝、清朝前期维护国家统一。

②能有效地组织人力、物力和财力从事大规模的生产活动和经济建设,有利于社会经济发展。

如秦朝修筑长城、隋朝开凿大运河。

③在统一的环境下,有利于各民族的融合,又利于各地的经济文化交流。

如元朝的民族融合。

消极作用:①专制容易形成暴政、腐败现象,是阻碍历史发展的因素。

如秦朝暴政。

②思想上表现为独尊一家,钳制了思想,束缚了文化。

如汉朝“罢黜百家,独尊儒术”、清朝“文字狱”。

③在封建社会末期,阻碍了新兴的资本主义生产关系萌芽的发展。

如明清时期。

(二)不同阶段作用不同:在封建社会前期,主要起积极作用;封建社会后期,主要是消极作用。

二、科举制度1、科举制的创立:隋朝隋文帝开始用分科考试的方法选拔官员,隋炀帝时正式设进士科,按考试成绩选拔人才,我国科举制度正式诞生。

2、科举制的完善:唐朝完善措施:唐太宗时,扩充国学的规模,增加考试科目;武则天时,大量增加科举取士的人数,首创武举和殿试;唐玄宗时,诗赋成为进士科的考试内容。

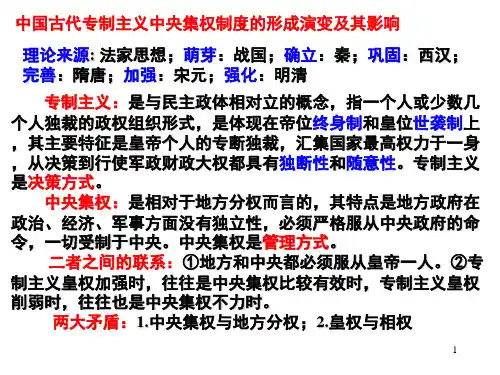

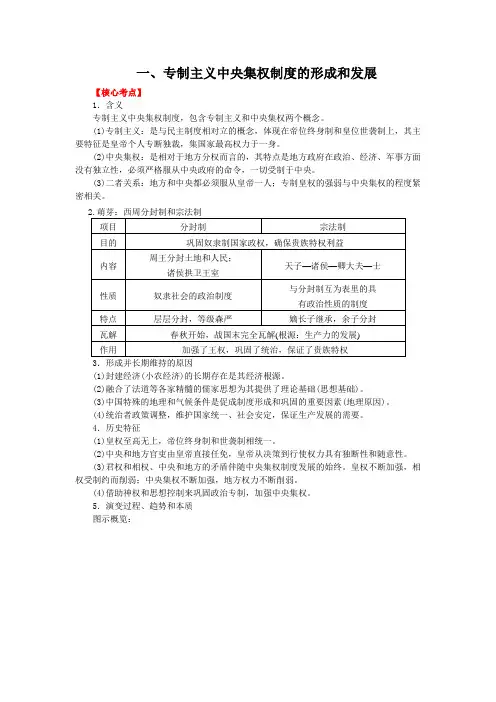

一、专制主义中央集权制度的形成和发展【核心考点】1.含义专制主义中央集权制度,包含专制主义和中央集权两个概念。

(1)专制主义:是与民主制度相对立的概念,体现在帝位终身制和皇位世袭制上,其主要特征是皇帝个人专断独裁,集国家最高权力于一身。

(2)中央集权:是相对于地方分权而言的,其特点是地方政府在政治、经济、军事方面没有独立性,必须严格服从中央政府的命令,一切受制于中央。

(3)二者关系:地方和中央都必须服从皇帝一人;专制皇权的强弱与中央集权的程度紧密相关。

3.形成并长期维持的原因(1)封建经济(小农经济)的长期存在是其经济根源。

(2)融合了法道等各家精髓的儒家思想为其提供了理论基础(思想基础)。

(3)中国特殊的地理和气候条件是促成制度形成和巩固的重要因素(地理原因)。

(4)统治者政策调整,维护国家统一、社会安定,保证生产发展的需要。

4.历史特征(1)皇权至高无上,帝位终身制和世袭制相统一。

(2)中央和地方官吏由皇帝直接任免,皇帝从决策到行使权力具有独断性和随意性。

(3)君权和相权、中央和地方的矛盾伴随中央集权制度发展的始终。

皇权不断加强,相权受制约而削弱;中央集权不断加强,地方权力不断削弱。

(4)借助神权和思想控制来巩固政治专制,加强中央集权。

5.演变过程、趋势和本质图示概览:演变过程:(1)秦朝:秦始皇统一全国;确立了以皇帝制度、三公九卿制和郡县制为主要内容的专制主义中央集权制度。

(2)两汉:①中央集权的巩固:汉初郡国并行;汉武帝颁布“推恩令”解决王国问题,并加强了对地方的监察。

②君主专制的强化:汉承秦制;形成了“中外朝制度”,君主专制得以强化。

③选官制度:察举制、举孝廉。

(3)魏晋南北朝:中央机构的三省体制开始形成;实行九品中正制,世家大族垄断仕途。

(4)隋唐时期①三省六部制形成并完善:相权被一分为三,有利于加强皇权,提高了行政效率。

②科举制:隋朝创立,唐朝继承并完善,为历朝沿用,影响深远。

③唐朝后期出现藩镇割据的局面。