专题复习专制主义中央集权制度(公开课)

- 格式:ppt

- 大小:962.00 KB

- 文档页数:21

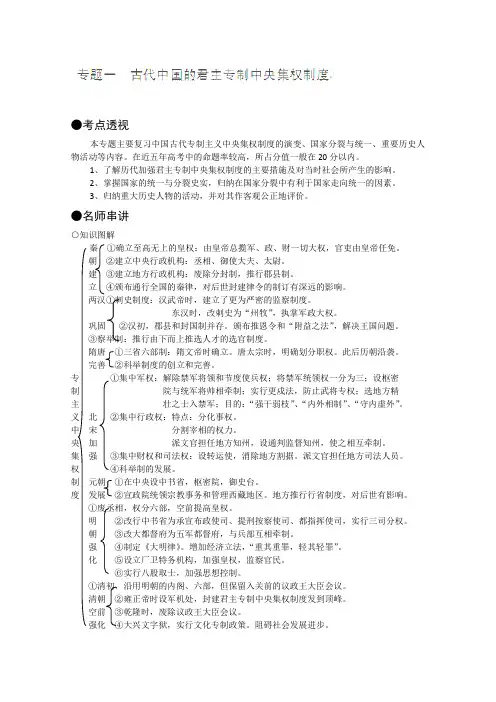

●考点透视本专题主要复习中国古代专制主义中央集权制度的演变、国家分裂与统一、重要历史人物活动等内容。

在近五年高考中的命题率较高,所占分值一般在20分以内。

1、了解历代加强君主专制中央集权制度的主要措施及对当时社会所产生的影响。

2、掌握国家的统一与分裂史实,归纳在国家分裂中有利于国家走向统一的因素。

3、归纳重大历史人物的活动,并对其作客观公正地评价。

●名师串讲○知识图解秦①确立至高无上的皇权:由皇帝总揽军、政、财一切大权,官吏由皇帝任免。

朝②建立中央行政机构:丞相、御使大夫、太尉。

建③建立地方行政机构:废除分封制,推行郡县制。

立④颁布通行全国的秦律,对后世封建律令的制订有深远的影响。

两汉①剌史制度:汉武帝时,建立了更为严密的监察制度。

东汉时,改剌史为“州牧”,执掌军政大权。

巩固②汉初,郡县和封国制并存。

颁布推恩令和“附益之法”,解决王国问题。

③察举制:推行由下而上推选人才的选官制度。

隋唐①三省六部制:隋文帝时确立。

唐太宗时,明确划分职权。

此后历朝沿袭。

完善②科举制度的创立和完善。

专①集中军权:解除禁军将领和节度使兵权;将禁军统领权一分为三;设枢密制院与统军将帅相牵制;实行更戍法,防止武将专权;选地方精主壮之士入禁军;目的:“强干弱枝”、“内外相制”、“守内虚外”。

义北②集中行政权:特点:分化事权。

中宋分割宰相的权力。

央加派文官担任地方知州,设通判监督知州,使之相互牵制。

集强③集中财权和司法权:设转运使,消除地方割据。

派文官担任地方司法人员。

权④科举制的发展。

制元朝①在中央设中书省,枢密院,御史台。

度发展②宣政院统领宗教事务和管理西藏地区。

地方推行行省制度,对后世有影响。

①废丞相,权分六部,空前提高皇权。

明②改行中书省为承宣布政使司、提刑按察使司、都指挥使司,实行三司分权。

朝③改大都督府为五军都督府,与兵部互相牵制。

强④制定《大明律》。

增加经济立法,“重其重罪,轻其轻罪”。

化⑤设立厂卫特务机构,加强皇权,监察官民。

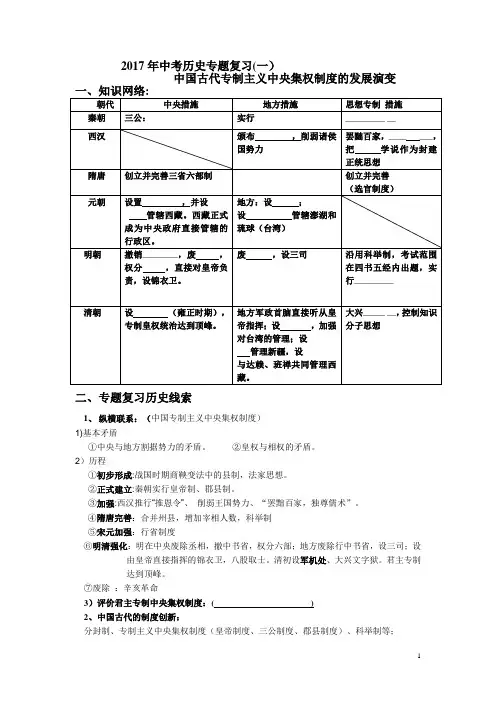

2017年中考历史专题复习(一)中国古代专制主义中央集权制度的发展演变二、专题复习历史线索1、纵横联系:(中国专制主义中央集权制度)1)基本矛盾①中央与地方割据势力的矛盾。

②皇权与相权的矛盾。

2)历程①初步形成:战国时期商鞅变法中的县制,法家思想。

②正式建立:秦朝实行皇帝制、郡县制。

③加强:西汉推行“推恩令”、削弱王国势力、“罢黜百家,独尊儒术”。

④隋唐完善:合并州县,增加宰相人数,科举制⑤宋元加强:行省制度⑥明清强化:明在中央废除丞相,撤中书省,权分六部;地方废除行中书省,设三司;设由皇帝直接指挥的锦衣卫,八股取士。

清初设军机处、大兴文字狱。

君主专制达到顶峰。

⑦废除:辛亥革命3)评价君主专制中央集权制度:( )2、中国古代的制度创新:分封制、专制主义中央集权制度(皇帝制度、三公制度、郡县制度)、科举制等;3、世界历史上的政治制度:雅典的民主政治、君主立宪制和民主共和制(近代)三、真题回放:1、易中天在《帝国的终结》中说“秦,虽死犹存,它亡得悲壮。

”从政治上看“秦,虽死犹存”最主要是指()A.统一文字和度量衡 B.北击匈奴,修筑万里长城C.创立皇帝制度D.建立统一国家和中央集权制2、秦始皇说:“天下共苦战斗不休,以有侯王。

赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也;而求其宁息,岂不难哉!”材料揭示了秦始皇()A.推行郡县制的原因B.统一度量衡的作用C.建中央集权的影响D.修长城的历史意义3、秦始皇、汉武帝都是杰出的帝王,为中华民族发展做出了杰出的贡献。

但他们在处理以下某一方面问题时态度极端、截然相反,这个问题是()A.国家统一问题B.外族入侵问题C.中央集权问题 D 儒家思想问题4、相传周成王和弟弟叔虞玩耍时用桐叶对弟弟说:“我把它封给你吧!”一旁的周公马上上前表示祝贺。

成王说:“我是开玩笑的。

”周公说:“天子无戏言。

”于是成王把唐封给了弟弟叔虞。

这则故事讲的是()A.世袭制B.分封制C.君主专制D.禅让制5、如果古代有微信,那么在汉武帝的微信朋友圈,下列人物最有可能出现的是()A.项羽B.张骞C.蔡伦D.华佗6、下列关于隋唐时期科举制作用的表述,正确的是()A.禁止世家大族子弟入朝做官B.调整了统治集团内部关系C.为各阶层的读书人进入仕途开辟了道路D.忽视实际性学问,降低了官员文化素质7、明朝中期以后,我国外交出现新形势:开始遭受外国侵略,由此出现了大规模的反侵略斗争.下列哪项史实体现了上述特点()A.靖难之役B.雅克萨之战C.平定大小和卓叛乱D.土尔扈特部回归祖国8、雍正帝为了加强君主专制,设立了一个机构,这个机构由皇帝选调亲信大臣组成。

从分封制到君主专制主义中央集权专题复习主题内容认知自从人类进入阶级社会,统治阶级为了巩固其统治,建立了一系列的政治经济制度。

政治是经济的集中反映,它产生于一定的经济基础之上,并为经济基础服务,同时极大地影响经济发展。

我国古代社会最典型的政治制度:奴隶社会的分封制;封建社会的君主专制主义中央集权制。

主题内容范围:分封制、君主专制主义中央集权制的发展演变;其他政治制度。

主题复习目标:把握重要的政治制度的特征、实质、形成原因和发展演变;分析评价其对社会历史发展的影响。

主题知识概要:◎著名的政治制度(1)王位世袭制:由禅让制到王位世袭制,标志着我国历史进入奴隶社会。

(2)分封制:我国奴隶社会典型的上层建筑形式。

(3)君主专制主义中央集权制:我国封建社会的政权组织形式。

(4)九品中正制:魏晋南北朝时期的政治制度。

(5)猛安谋克制:女真族实行的军政合一的社会制度。

(6)八旗制度:努尔哈赤建立的军政合一、兵民合一的社会制度。

◎君主专制主义中央集权制的形成、发展与演变(1)战国时期初步形成。

法家代表韩非子提出建立君主专制主义中央集权制国家的主张。

(2)秦朝正式建立。

秦始皇统一中国后,将君主专制主义和中央集权的政治制度有机地结合起来,建立起一整套的君主专制中央集权的政治制度。

(3)西汉巩固。

特别是在汉武帝时期建立起了政治、经济乃至思想文化的大一统,从此,封建专制主义中央集权制度基本定型并得以巩固。

(4)隋唐完善。

实行三省六部制、科举制,完善了君主专制中央集权制度。

(5)北宋加强。

特别是采取措施解决了中央与地方的矛盾。

(6)元朝新发展。

主要是在对地方行政管理方面得到了发展。

(7)明清达到顶峰。

如厂卫特务机构的设置、文字狱等措施的实施。

考点详情例析〔例1〕秦朝时期,郡的监御史主要负责A.收取赋税B.征发兵役C.管理军事D.监察郡守〔分析〕2002年上海高考题。

考查秦朝官制,要求准确掌握郡一级官吏的职责。

〔答案〕D〔例2〕从战国“百家争鸣”到西汉“独尊儒术”的转变体现了①中央集权的强化②思想控制的加强③大一统局面的形成④儒家以外各学派的消亡A.②④B.①②④C.①③D.①②③〔分析〕2000年全国高考题。

高考复习资料:必考专题——专制主义中央集权制度导读:教书育人楷模,更好地指导自己的学习,让自己不断成长。

让我们一起到店铺学习吧!下面店铺网的小编给你们带来了高三历史学习方法文章《高考复习资料:必考专题——专制主义中央集权制度》供考生们参考。

高考必考专题——专制主义中央集权制度1,产生及维持的原因(1)理论基础:华夏族共同的社会文化传统,有利于这一制度的长期维持.春秋战国时期是中国传统文化的奠基时期,这一时期的思想流派大都强调"大一统"和"天人合一"的思想,法家思想在秦朝的成功,儒家思想在汉代的胜利,为专制主义中央集权制度莫定了理论基础——思想基础。

(2)经济根源:封建小农经济具有分散性,需要一个强有力的中央政权,维护国家统一和社会安定,保证小农经济的生产与再生产;封建的地主经济也需要建立中央集权来保护他们的土地私有制,镇压人民的反抗。

(3)社会根源:战国时期,奴隶制度进一步崩溃,新兴地主阶级为反对奴隶主贵族的需要,改革变法,封建制逐渐形成.为巩固封建国家的统治,需要建立中央集权制度,同时长期的分裂割据,也需要中央集权来巩固统一.(4)地理原因:中国特殊的地理和气候条件也是促成制度形成和巩固的重要因素.2,演变过程(1)萌芽——战国时期:①理论上,韩非子提出建立封建专制主义中央集权的君主专制国家的主张.②实践上,秦国商鞅变法,规定废除分封,行县制,实行中央集权制度,初步确立.(2)创立——秦朝:①内容:皇帝制度,中央设三公九卿,地方行郡县,颁秦律;统一度量衡,货币和文字;焚书坑儒,加强思想控制;以法为教,以吏为师.②特点:把专制主义的决策方式和中央集权的政治制度有机的结合起来.③皇位世袭,权力不可转移;皇权至上,地位不可僭越,是专制制度的重要特征.④意义:客观上适应了封建地主阶级在政治上,经济上的需要,顺应了历史发展的潮流.(注意:秦始皇旨在加强中央集权的一系列措施及其历史影响)(3)巩固——西汉:①内容:实行刺史制度;西汉推行郡国并行制,导致王国势力膨胀.汉武帝颁布推恩令和附益之法,解除王国的威胁;思想上实行"大一统"(即采纳董仲舒建议"罢黜百家,独尊儒术"),从而巩固了政治上的统一.②特点:重新加强了中央对地方的直接统治;将儒家思想改造为适应封建专制主义中央集权需要的指导思想.(4)完善——隋唐:①内容:隋首创三省六部制(中央官制)和科举制(选官制度),唐朝继承并完备,使封建官僚机构形成完整严密的体系,削弱了相权,加强了皇权.其特点是分散了丞相和中央机构的权力.三省的长官都是丞相,把秦朝以来的丞相职权一分为三,互相牵制,又把最高行政机构尚书省的权力分给六部,防止专权.科举制把选拔人才和任命官吏的权力,从地方豪门士族手里集中到中央政府,大大加强了中央集权;选拔了一批优秀人才做官,其机构运转更加灵活.还调整和健全了府兵制(军制).②特点:用分权(相权)的办法来加强君权(三省六部制保证了君权的独尊,是中国政治制度的重大创造).官员选拔规范化,制度化,考试成绩取代了门第出身.(5)加强——北宋:①内容:集中军权,设三衙统领禁军并与枢密院互相牵制;立更戍法;集中行政权,设参知政事(副相),枢密使,三司使分割宰相的政,军,财权;派文官做知州,与州通判互相牵制;集财权,在各路设转运使,管理地方财政;集司法权,中央派文官担任地方司法人员.②特点:强干弱枝,削弱地方权力和剥夺大将的兵权,财权,行政权和兵权收归中央,由皇帝直接控制.(注意:北宋统治者为加强中央集权采取的一系列措施及其积极和消极影响)(6)新发展——元朝:在中央,健全了中央官制,设中书省,枢密院和御史台,分管行政,军事和监察事务;设宣政院,统领宗教事务和管辖西藏地区,还设澎湖巡检司(管辖澎湖和台湾).在地方,实行行省制度.即中央设中书省,地方设行中书省(简称省);行省制度是古代郡县制的新发展,初步奠定了明清乃至当代省区的规模,对巩固和发展统一多民族国家起了积极作用.特点:地方行政体系有了重大发展;建立了中央政府对边疆地区的直接管理制度.(7)强化(或顶峰)——明清:①明初调整中央官制,废除丞相制度,权分六部,六部各设尚书,直接对皇帝负责,皇权空前提高;调整地方官制,实行三司分权,互相牵制,大权统归中央;改大都督府为五军都督府,分离统兵权和调兵权;制定《大明律》,充分体现君主的专制意志;设厂卫特务机构(厂卫特务机构是明朝专制主义强化的极端表现);采取八股取士.明特点:分散丞相权力和地方长官的权力,加强皇权,同时加强思想控制.②前清沿用明制,雍正时增设军机处,使地方军政首脑直接听从皇帝指挥,标志着我国封建君主专制主义中央集权制度发展到顶峰;大兴文字狱,这种文化专制政策,造成社会恐怖,从而禁锢了思想,摧残了人才,严重阻碍了中国社会的发展和进步。