金属表面主要缺陷定义

- 格式:doc

- 大小:2.72 MB

- 文档页数:5

金属材料外观缺陷的检验与处理金属材料外观缺陷的检验钢材表面缺陷:结疤、裂缝、气泡、夹杂(非金属夹杂)、折叠、麻面、分层、拉裂、辊印、粘结等不得超出相应标准规定。

有色金属材料表面缺陷:裂缝、起皮、起泡、针孔、夹杂、起刺、压折、划伤、擦伤、斑点、凹坑、压灰、辊印等不得超出相应标准规定。

金属材料形状缺陷:弯曲、波浪弯、镰刀弯、瓢曲、扭转、外缘斜度(工字钢)、弯腰挠度(工字钢、槽钢)、椭圆、凹面(钢管)、剪切偏斜,锯齿形边(钢板)、剪切宽窄、塌肩(槽钢)、厚薄不均、厚边(钢板)、缺角(钢板)等不得超出相应标准规定。

金属材料外观缺陷的处理金属材料的外观缺陷,在验收中除根据相应标准判别外,还应根据实际情况做好文字记录,必要时照像摄影留存,作为综合判断处理的依据。

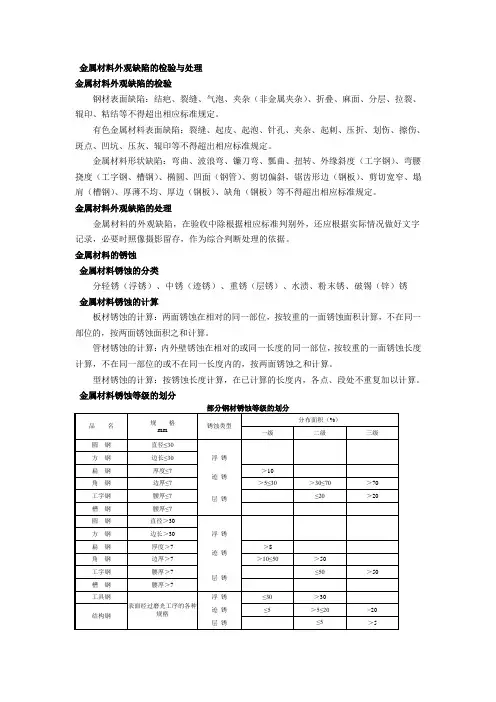

金属材料的锈蚀金属材料锈蚀的分类分轻锈(浮锈)、中锈(迹锈)、重锈(层锈)、水渍、粉末锈、破锡(锌)锈金属材料锈蚀的计算板材锈蚀的计算:两面锈蚀在相对的同一部位,按较重的一面锈蚀面积计算,不在同一部位的,按两面锈蚀面积之和计算。

管材锈蚀的计算:内外壁锈蚀在相对的或同一长度的同一部位,按较重的一面锈蚀长度计算,不在同一部位的或不在同一长度内的,按两面锈蚀之和计算。

型材锈蚀的计算:按锈蚀长度计算,在已计算的长度内,各点、段处不重复加以计算。

金属材料锈蚀等级的划分金属材料锈蚀的处理一般一、二级锈蚀要根据情况做贬值处理,三级锈蚀的材料拒收。

贬值处理后入库的材料要及时做好除锈、防锈处理,以免锈蚀程度增加。

部分常用金属材料的外观质量检验圆钢、方钢、条钢、槽钢、工字钢、角钢、扁钢的外观质量检验圆钢、方钢、工字钢、角钢不应有扭转、弯折。

条钢表面用肉眼检查,不应有裂缝、折迭、结疤和夹杂,两端不应有分层和6mm以上的毛刺。

扁钢不应有显著的扭转,侧边不应有显著弧形凸起或凹入。

线材的外观质量检验盘条表面不能有裂缝、折迭、结疤、分层及杂夹。

钢筋表面不应有裂缝、结疤和折迭;钢筋表面可有凸块,但不应超过螺纹筋的高度,钢筋的螺纹筋与纵筋应相连接。

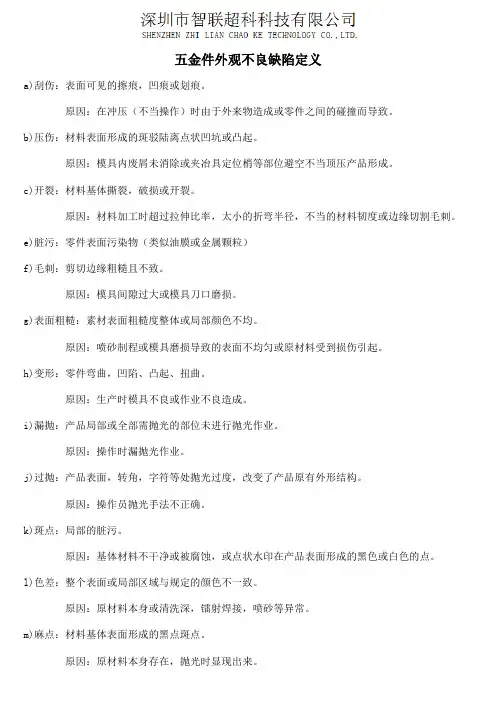

五金件外观不良缺陷定义

a)刮伤:表面可见的擦痕,凹痕或划痕。

原因:在冲压(不当操作)时由于外来物造成或零件之间的碰撞而导致。

b)压伤:材料表面形成的斑驳陆离点状凹坑或凸起。

原因:模具内废屑未消除或夹冶具定位梢等部位避空不当顶压产品形成。

c)开裂:材料基体撕裂,破损或开裂。

原因:材料加工时超过拉伸比率,太小的折弯半径,不当的材料韧度或边缘切割毛刺。

e)脏污:零件表面污染物(类似油膜或金属颗粒)

f)毛刺:剪切边缘粗糙且不致。

原因:模具间隙过大或模具刀口磨损。

g)表面粗糙:素材表面粗糙度整体或局部颜色不均。

原因:喷砂制程或模具磨损导致的表面不均匀或原材料受到损伤引起。

h)变形:零件弯曲,凹陷、凸起、扭曲。

原因:生产时模具不良或作业不良造成。

i)漏抛:产品局部或全部需抛光的部位未进行抛光作业。

原因:操作时漏抛光作业。

j)过抛:产品表面,转角,字符等处抛光过度,改变了产品原有外形结构。

原因:操作员抛光手法不正确。

k)斑点:局部的脏污。

原因:基体材料不干净或被腐蚀,或点状水印在产品表面形成的黑色或白色的点。

l)色差:整个表面或局部区域与规定的颜色不一致。

原因:原材料本身或清洗深,镭射焊接,喷砂等异常。

m)麻点:材料基体表面形成的黑点斑点。

原因:原材料本身存在,抛光时显现出来。

铸造缺陷分类标准铸造是一种广泛用于工业生产的工艺,它涉及到将熔融的金属倒入模具中,待其冷却凝固后形成所需形状的金属零件。

然而,铸造过程中可能会产生各种缺陷,这些缺陷会影响到产品的质量和性能。

为了更好地理解和控制铸造过程,制定一个铸造缺陷分类标准是非常必要的。

以下是一个基于常见铸造缺陷的分类标准:一、孔洞类缺陷孔洞类缺陷是指在铸造过程中,由于气泡或挥发物未能及时逸出,导致在铸件内部或表面形成的孔洞。

这类缺陷包括以下几种:1. 气孔:由于气体在金属液中形成气泡,未能及时逸出而形成的孔洞。

2. 夹渣孔:由于金属液中夹杂物未及时排除而形成的孔洞。

二、裂纹和冷隔类缺陷裂纹和冷隔类缺陷是指在铸造过程中,由于冷却速度过快、金属液收缩等因素导致的铸件开裂或冷隔现象。

这类缺陷包括以下几种:1. 热裂纹:由于金属液冷却速度过快,导致铸件内部应力过大而产生的裂纹。

2. 冷裂纹:由于铸件冷却过程中受到外力作用,导致铸件开裂。

3. 冷隔:由于金属液在冷却过程中未能完全融合,形成的分隔区域。

三、缩松和缩孔类缺陷缩松和缩孔类缺陷是指在铸造过程中,由于金属液冷却过程中体积收缩,导致在铸件内部或表面形成的缩松或缩孔。

这类缺陷包括以下几种:1. 缩松:由于金属液冷却过程中体积收缩不均匀,导致铸件内部形成的细小孔洞。

2. 缩孔:由于金属液冷却过程中体积收缩过大,导致铸件内部形成的较大孔洞。

四、气孔、夹杂和夹渣类缺陷气孔、夹杂和夹渣类缺陷是指在铸造过程中,由于金属液中混入气体、杂质或夹渣物而导致的缺陷。

这类缺陷包括以下几种:1. 气孔:由于金属液中混入气体而形成的气泡。

2. 夹渣:由于金属液中夹杂的固体颗粒物而形成的夹渣。

五、形状和表面类缺陷形状和表面类缺陷是指在铸造过程中,由于模具设计、制造或操作不当导致的铸件形状或表面质量的缺陷。

这类缺陷包括以下几种:1. 模具痕迹:由于模具设计或制造不当,导致铸件表面留下的痕迹。

2. 表面粗糙:由于金属液冷却过程中表面收缩不均匀,导致铸件表面粗糙。

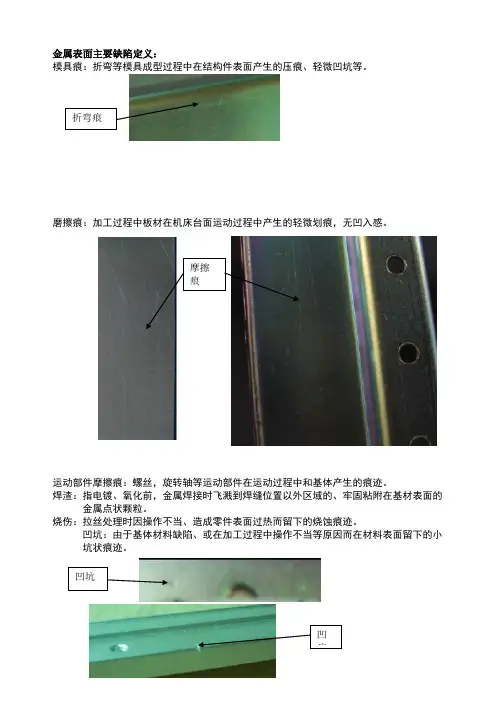

金属表面主要缺陷定义:模具痕:折弯等模具成型过程中在结构件表面产生的压痕、轻微凹坑等。

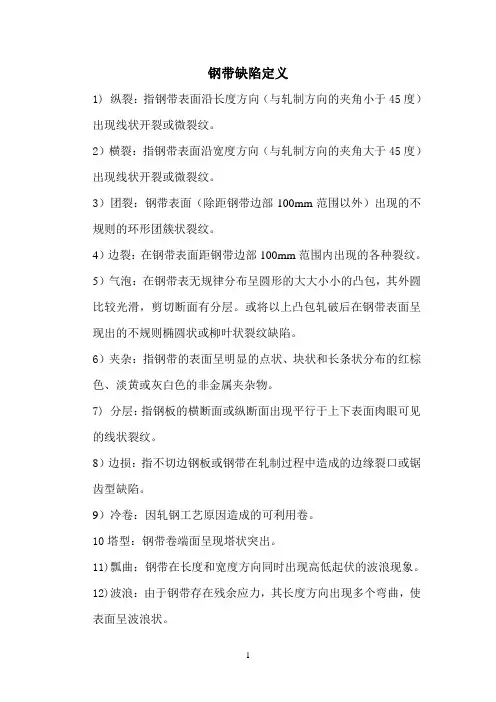

磨擦痕:加工过程中板材在机床台面运动过程中产生的轻微划痕,无凹入感。

运动部件摩擦痕:螺丝,旋转轴等运动部件在运动过程中和基体产生的痕迹。

焊渣:指电镀、氧化前,金属焊接时飞溅到焊缝位置以外区域的、牢固粘附在基材表面的金属点状颗粒。

烧伤:拉丝处理时因操作不当、造成零件表面过热而留下的烧蚀痕迹。

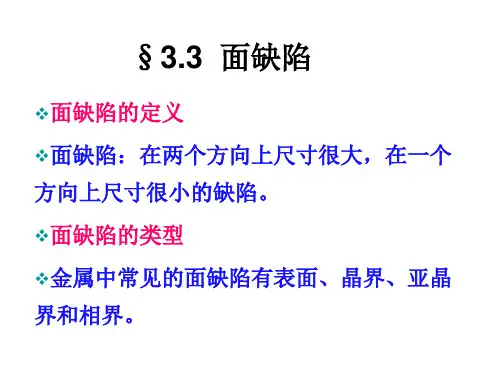

凹坑:由于基体材料缺陷、或在加工过程中操作不当等原因而在材料表面留下的小坑状痕迹。

抛光区:对基材上的腐蚀、划伤、焊接区、铆接区等部位进行机械打磨抛光后表现出的局高光泽、光亮区域及焊接的背面所呈现出的打磨痕迹。

镀前划伤:指电镀或氧化之前的基体材料上的划伤痕迹,手摸有明显的凹入感。

镀后划伤:指电镀之后因操作不当等人为造成的表面划伤痕迹。

基材花斑:电镀或氧化前因基体材料腐蚀、材料中的杂质或者材料微孔等原因所造成的、与周围材质表面不同光泽或粗糙度的斑块状花纹外观。

镀层起泡:电镀不良、或因基材原因而出现的镀层鼓起甚至脱落现象。

露白:镀锌彩色钝化膜因磨擦而被去除、露出锌层,或因缝隙截留溶液导致的无钝化膜现象,呈现为区别于周围彩色的白色。

黑点:镀锌彩色钝化膜上因初期腐蚀变化而出现的零星分散的小黑点。

雾状:镀铬、镀镍表面上的模糊、不清晰、不光亮的现象。

水印:电镀或氧化后因清洗水未及时干燥或干燥不彻底所形成的斑纹、印迹。

挂具印:电镀或者氧化时挂具和结构件接触部位局部无镀层或者膜层的现象。

指印:镀层表面的指纹等缺陷。

水纹:压铸件成形时,熔体流动产生的可见条纹。

缩水:因材料、工艺等原因使压铸件表面出现凹陷的收缩现象。

砂眼:压铸件表面的疏松针孔。

披锋:压铸件上浇口残留物取掉后的毛刺。

局部无铬层:指镀铬表面因电镀工艺的局限而在凹槽内、深孔内、折弯内角等低电位区出现铬层未电镀上的现象腐蚀:因各种原因所导致的表面金属生锈、氧化现象。

修补:因膜层损伤、轻微腐蚀等原因而用涂料所作的局部遮盖处理。

钢带缺陷定义1) 纵裂:指钢带表面沿长度方向(与轧制方向的夹角小于45度)出现线状开裂或微裂纹。

2)横裂:指钢带表面沿宽度方向(与轧制方向的夹角大于45度)出现线状开裂或微裂纹。

3)团裂:钢带表面(除距钢带边部100mm范围以外)出现的不规则的环形团簇状裂纹。

4)边裂:在钢带表面距钢带边部100mm范围内出现的各种裂纹。

5)气泡:在钢带表无规律分布呈圆形的大大小小的凸包,其外圆比较光滑,剪切断面有分层。

或将以上凸包轧破后在钢带表面呈现出的不规则椭圆状或柳叶状裂纹缺陷。

6)夹杂:指钢带的表面呈明显的点状、块状和长条状分布的红棕色、淡黄或灰白色的非金属夹杂物。

7) 分层:指钢板的横断面或纵断面出现平行于上下表面肉眼可见的线状裂纹。

8)边损:指不切边钢板或钢带在轧制过程中造成的边缘裂口或锯齿型缺陷。

9)冷卷:因轧钢工艺原因造成的可利用卷。

10塔型:钢带卷端面呈现塔状突出。

11)瓢曲:钢带在长度和宽度方向同时出现高低起伏的波浪现象。

12)波浪:由于钢带存在残余应力,其长度方向出现多个弯曲,使表面呈波浪状。

13)镰刀弯:钢带的长度方向在水平面上向一边弯曲。

14)乱卷:钢带卷端面层与层之间出现参差不齐的现象或松卷较严重的现象。

15)氧化铁皮压入:指钢带的表面压合的灰黑色或红棕色的块状或条状的氧化铁皮。

16)压痕:周期性或无规律的分布在钢带表面上且有一定深度的痕迹17)划伤:指钢带的表面沿长度方向的直线状沟痕。

18)凹坑:指钢带表面按周期分布或零星分布的大小不同、深浅不一的凹点。

19)凸块:指钢带表面按周期分布或零星分布的大小不同、高低不一的凸起。

20)麻点:在钢带表面无规律分布的形状不一,大小不同的小凹坑。

21)麻面:指钢带的表面局部出现的黑色或灰白色粗糙平面。

22) 结疤:指钢带表面上与本体粘合一头或完全不粘合的块状或片状金属层。

23)翘皮:在钢带表面呈“舌状”或“鱼鳞片状”有密合的,有张开的,大部分有一部分与带钢本体相连。

金属材料表面的微观结构及其性能影响研究一、引言金属材料是现代工业中广泛应用的材料之一。

为了应对各种不同的使用条件和环境,金属材料的性能和结构也需要进行不断的改进和优化。

其中,微观结构对金属材料的性能影响较为显著。

本文旨在探究金属材料表面微观结构的特点及其对金属材料性能的影响。

二、金属材料表面的微观结构金属材料表面的微观结构主要包括晶粒尺寸、晶界、缺陷等。

晶粒尺寸是指晶体中由相同的原子或离子构成的小晶体。

晶界是相邻晶粒界面。

缺陷是指晶体中缺失原子或离子的位置。

这些微观结构与金属材料的性能密切相关。

1. 晶粒尺寸金属材料的晶粒尺寸会影响其塑性、硬度、强度等性能。

晶粒尺寸越小,晶粒间的晶界相对增多,这意味着晶界对应力的分散和金属材料的形变具有重要的影响。

此外,晶粒越小,晶格畸变和晶体缺陷也可能相对增多,从而对材料的强度和耐腐蚀性产生负面影响。

2. 晶界金属材料中的晶界是高度活跃的活动界面,其在强度、塑性、腐蚀等方面发挥作用。

晶界提高了金属材料的抗拉强度和硬度,但也可能影响材料的延展性。

此外,由于晶界是金属材料中的集中缺陷,因此,晶界也可能在腐蚀等方面加速材料的老化作用。

3. 缺陷金属材料中的缺陷包括位错、晶格畸变、空位等。

这些缺陷会影响金属材料的塑性、强度等基本性能,也可能在腐蚀等方面起到负面作用。

由于缺陷往往与金属材料的制备和加工有关,因此,对缺陷的研究可以指导金属材料的制备和加工工艺。

三、金属材料表面微观结构对性能的影响金属材料表面结构的微小变化,如晶粒尺寸、晶界及缺陷的变化,均会对其力学性能产生影响。

因此,微观结构是金属材料工程设计和制备过程中必须要考虑的因素。

1. 晶粒尺寸对性能的影响在金属材料的塑性变形过程中,晶界处的应力是沿晶内的。

所以,晶粒尺寸越小,晶界的数量和分布越均匀,其吸收能量的能力也越强,从而增加了金属材料的塑性变形能力和韧性。

另一方面,金属材料的强度和耐腐蚀性则会随着晶粒尺寸的减小而降低。

铸铁缺陷国标

铸铁是一种常见的铸造材料,但在生产中可能会出现一些缺陷。

国际上,缺陷的分类和定义可能有所不同,而国内常用的是中国国家标准GB/T 6414《铸铁缺陷分类和缺陷度》。

以下是该标准中关于铸铁缺陷的一些主要内容:

1.缺陷分类:

铸铁缺陷按照GB/T 6414的标准主要分为两类:内部缺陷和外部缺陷。

内部缺陷:

气孔:气体在铸铁中形成的孔洞。

夹渣:夹杂在铸铁中的非金属渣滓。

异物:非金属的杂质或异物。

收缩孔:因铁水冷却收缩形成的孔洞。

外部缺陷:

裂纹:表面或内部出现的裂缝。

气泡:表面或内部形成的气体孔洞。

夹层:两个铸件的表面不完全结合形成的层状夹层。

夹杂:铸铁中的夹在其中的其他材料。

2.缺陷度的评定:

标准中规定了缺陷度的评定方法,以及根据缺陷的类型、数量和尺寸等来判定铸铁的质量等级。

质量等级包括A、B、C、D四个等

级,其中A为最高等级,D为最低等级。

3.缺陷的检验方法:

GB/T 6414中规定了对于不同缺陷的检验方法,包括目测、X射线检测、超声波检测等方法。

4.特殊缺陷的规定:

标准还对一些特殊的缺陷,如细小气孔、夹杂等,进行了详细的规定。

5.适用范围:

GB/T 6414的适用范围包括灰口铸铁、球墨铸铁、蠕墨铸铁和合金铸铁等多种铸铁材料。

总体来说,GB/T 6414标准为铸铁缺陷的分类、评定提供了一套相对完善的体系,有助于生产中对铸铁质量的评估和控制。

在具体的铸铁生产中,生产厂家应按照相关标准要求,通过适当的检测手段和方法,确保产品质量符合规定的标准。

钢板表面质量问题检查一、结疤1、缺陷特征:钢板表面出现不规则的“舌状”、“鱼鳞状"或条状翘起的金属起层,有的与钢板本体相连接,有的粘附在钢板表面与本体没有连结,前面叫开口结疤,后者叫闭口结疤,闭口结疤在轧制时易脱落,使板面成为凹坑。

2、产生原因:炼钢的时候,锭模内壁清理不净,横壁掉肉,上注时,钢液飞溅,粘于横壁,发生氧化,铸温低,有时中断注流,继续注钢时,形成翻皮;下注时,保护渣加入不当,造成钢液飞溅;轧钢的时候,板坯表面残留结疤未清除干净,经轧制后留在钢板上.3、检查与处理:用肉眼检查.钢板表面不允许存在结疤,一经发现必须清除。

当缺陷深度在标准范围内允许修磨,否则切除或判为废品。

二、表面夹杂1、缺陷特征:表面呈现明显点状、块状或线条状的非金属夹杂物,沿轧制方向间断或连续分布,其颜色为好棕色、深灰色或白色.严重时,钢板出现孔洞、破裂、断带。

2、产生原因:1炼钢时造渣不良,钢水粘度大,流动性差,渣子不能上浮,钢中非金属夹杂物多;2铸温低,沸腾不良,夹杂物未上浮;3连铸时,保护渣带入钢中;4钢水罐、钢锭模或注管内的非金属材料未清扫干净。

5板坯皮下夹杂轧后暴露,或板坯原有的表面夹杂轧后残留在钢板表面上;6加热炉耐火材料及泥沙等非金属物落在板坯表面上,轧制时压入板面。

3、检查与处理:用肉眼检查。

夹杂缺陷不允许存在,其清理深度不得超过标准规定,否则切除。

三、分层1、缺陷特征:是基材内部的夹层,这种缺陷不一定出现在表面上,往往表现为单面或双面鼓泡.钢板断面上呈现的明显金属分离现象称分层,缺陷处可见未焊合的缝隙,有时缝隙内还有肉眼可见的夹杂物。

2、产生原因:热轧时气泡未焊合或焊合不良。

3、检查与处理:用肉眼检查。

标准规定分层是不允许存在的缺陷,钢板分层部分必须切除。

四、爪裂1、缺陷特征:钢板表面呈现的深浅不等,类似于鸡爪形状的裂纹称为爪裂.2、检查与处理:用肉眼检查。

标准规定钢板表面裂纹不允许存在,缺陷部分必须切除或用砂轮修磨清理,但清理深度一定要符合标准规定。

钣金件表面处理常见缺陷不需喷涂钣金件外观检验标准缺陷定义彩虹效应:镀锌有可能造成变色或“彩虹”效应。

生锈/氧化:暴露在空气中的金属表面发生的化学反应。

变色:底色或预期的颜色发生改变,或零件表面不同区域的颜色、光泽程度不一致。

刮伤:零件表面的呈条状的浅沟。

压痕:由尖锐物件在零件表面造成的沟痕,指甲能够感受到。

镀痕/流痕:由于镀层厚度不均匀造成零件表面上波纹状或条状异常的区域。

痕迹:指基体材料的小坑、折弯痕或其他痕迹,涂装后仍无法消除。

灰尘或油脂:在制造过程中产生并留在零件表面上的赃污(未清洗)。

斑点/沙粒/绒线:涂装面或零件表面任何非预期的异物。

凸起/凹坑:零件表面弹坑状的缺陷。

模压痕:因成形模具在零件表面造成的工艺痕,所有零件的模压痕的位置和大小都一样,均匀分布于成形/折弯区域。

压痕痕迹凸起/凹坑模压痕可以合为一个么?液体/干粉喷涂外观标准缺陷定义杂质:喷涂层中夹有异物。

凹痕:基体材料压痕(包括接刀痕,模压痕,折弯压痕)造成的喷涂面局部凹陷。

剥离:噴涂表面局部脫落。

刮伤:喷涂表面划伤,且已伤至底层,露出金属底材颜色。

桔皮:喷涂面因涂料附着力差而导致起皱,局部堆积凸起,象桔子皮样的外观或皱纹状(皱纹粉除外)。

流痕:喷涂表面有液体流淌状的突起,顶端呈圆珠状。

变色:喷涂面颜色(深浅)不一致。

针孔:涂层表面可看见类似针刺形成的微小孔(不能露出金属底材,如露出则视为剥离)。

气泡:喷涂层局部粘附不良引起涂膜凸起。

污迹:由于基体材料缺陷或不干净而导致零件喷涂表面有污迹或颜色不规则。

挂具印:因装挂用辅助工具的遮挡在喷涂表面留下的印记(不能露出金属底材,如露出则视为剥离)。

擦伤:喷涂表面划伤,但未伤至金属底材。

开裂:喷涂表面有细的裂纹。

麻点(缩孔/鱼眼):涂层干燥后仍滞留的若干大小不等、分布各异的圆形小坑等(不能露出金属底材,如露出则视为剥离)。

厚边:喷涂时在产品边缘或内折弯角处的涂料堆积现象。

色差:喷涂颜色与标准色板样的颜色不一致,不均匀。

铸造制品主要缺陷有偏析、气孔、缩孔与缩松、夹杂、裂纹、冷隔及其他缺陷。

1偏析偏析——在铸件中出现化学成分不均匀的现象。

偏析使铸件的性能不均匀,严重时会造成废品。

偏析可分为两大类:微观偏析和宏观偏析。

晶内偏析(又称枝晶偏析)——是指晶粒内各部分化学成分不均匀的现象,是微观偏析的一种。

凡形成固溶体的合金在结晶过程中,只有在非常缓慢的冷却条件下,使原子充分扩散,才能获得化学成分均匀的晶粒。

在实际铸造条件下,合金的凝固速度较快,原子来不及充分扩散,这样按树枝状方式长大的晶粒内部,其化学成分必然不均匀。

为消除晶内偏析,可把铸件重新加热到高温,并经长时间保温,使原子充分扩散。

这种热处理方法称为扩散退火。

密度偏析(旧称比重偏析)——是指铸件上、下部分化学成分不均匀的现象,是宏观偏析的一种。

当组成合金元素的密度相差悬殊时,待铸件完全凝固后,密度小的元素大都集中在上部,密度大的元素则较多地集中在下部。

为防止密度偏析,在浇注时应充分搅拌或加速金属液冷却,使不同密度的元素来不及分离。

宏观偏析有很多种,除密度偏析之外,还有正偏析、逆偏析、V形偏析和带状偏析等。

偏析金相组织见图1:图1边部灰色处为反偏析区2气孔金属在凝固过程中,气体的溶解度急剧降低,在戮度很大的固态金属中难以逸出而滞留于熔体内形成气孔。

与缩孔缩松的形态不同,气孔一般呈圆形、椭圆形或长条形,单个或成串状分布,内壁光滑。

孔内常见气体有H2、CO、H2O、CO2等。

按气孔在铸锭中出现的位置分为内部气孔、皮下气孔和表面气孔。

气孔的存在减少了铸锭的有效体积和密度,经加工后虽可被压缩变形,但难以焊合,结果造成产品的起皮、起泡、针眼、裂纹等缺陷。

气孔形态金相组织见图2:图2浇铸时由模底和模壁产生的气体来不及逸出而沿结晶方向形成气孔3缩孔与缩松金属在凝固过程中,发生体积收缩,熔体不能及时补充,而在最后凝固的地方出现收缩孔洞,称为缩孔或缩松。

容积大而集中的缩孔称为集中缩孔,细小而分散的缩孔称为缩松,其中出现在晶界和枝晶间借助于显微镜观察的缩松称为显微缩松。

表面缺陷定义

表面缺陷是指物体外部表面上显示出的不完美或瑕疵。

它们可能是由材料的制

造过程、使用条件或外部环境引起的。

表面缺陷可以出现在各种材料上,如金属、塑料、陶瓷和玻璃等。

表面缺陷可以分为不同的类型,包括但不限于以下几种:

1. 磨损:磨损是由于与外部物体的摩擦或刮擦引起的表面损伤。

这种缺陷通常

表现为划痕、磨痕或磨损痕迹,并可能影响物体的外观和功能。

2. 腐蚀:腐蚀是由于与化学物质或氧化剂的接触引起的表面腐蚀和腐蚀。

腐蚀

可以导致金属表面的氧化、锈蚀或变色,并且可能使材料失去原有的强度和耐用性。

3. 疏松:疏松是指材料表面或内部存在的小孔或气泡。

这种缺陷可以降低材料

的密度和机械强度,并可能导致材料在使用过程中产生裂纹、断裂或塌陷。

4. 剥落:剥落是指物体表面的涂层、漆面或薄膜的剥落或分离。

这种缺陷可能

会导致表面的视觉缺陷,并且可能减少保护性涂层的性能。

识别和修复表面缺陷是制造和维护过程中的重要任务。

通过使用适当的检测和

分析方法,可以及早发现表面缺陷,并采取相应的修复措施,以确保产品的质量和可靠性。

总之,表面缺陷定义为物体外部表面上显示出的不完美或瑕疵,其中包括磨损、腐蚀、疏松和剥落等不同类型的缺陷。

认识和解决这些缺陷对于保证材料和产品的质量至关重要。

型材缺陷的定义与特征1气泡:局部表皮金属与基体金属呈现连续或非连续的分离,表现为圆形单个或条状空腔凸起的缺陷矫气泡。

2划伤:因尖锐的东西(如设备上的尖锐物,金属屑等)与制品表面接触,在相对滑动所造成的呈单条分布的伤痕叫做划伤。

3擦伤:由于制品表面与其他物品的棱或面接触后发生相对滑动或错动而在制品表面造成的呈束(或组)分布的伤痕叫做擦伤。

4拉伤:指型材在热挤压氏沿挤压方向产生的间断或连续的表面擦伤(如模具或铝棒等原因)。

5麻面(表面粗糙):是指制品表面呈细小的凹凸不平的连续片状、点状的擦伤、麻点、金属豆(挤压方向)的前面有一个小划道,划道的末端积累成金属豆。

6表面腐蚀:未表面处理的制品表面与外界介质发生的化学或电化学反应后,引起表面局部破坏而产生的缺陷叫表面腐蚀。

被腐蚀的制品表面失去了金属光泽,严重时在表面产生灰白色的腐蚀产物。

(包括手印)7压坑:金属或石墨等杂物压入金属制品并脱落后形成的凹坑叫压坑。

8压伤:指半成品或成品在装框或堆放时造成的型材表面局部的变形。

9油斑:残留在制品表面的油污,经热处理后形成程度不同的黄褐色斑痕。

10尺寸不合格:是在制品的长、宽、厚及角度等尺寸,不符合技术条件的和图纸的要求。

11碰上:制品间或制品与其他物体发生碰撞而在其表面形成的伤痕叫做磕碰伤。

12模痕(挤压纹):模制品表面纵向凹凸不停的痕迹,所有挤压制品豆存在不同程度的模痕。

13拧、歪曲、波浪:制品横截面纵向发生角度偏转的现象,叫做扭拧。

制品沿纵向呈现弧形或刀型不直的现象较弯曲。

只凭沿纵向发生的连续起伏不平的现象称为波浪。

14硬弯:在制品的长度方向上某处的突然弯曲(弯曲半径很小)称为硬弯。

12过烧:热处理时金属温度过高,使合金总低熔点共晶体熔化的现象叫过烧。

当制品发生严重过烧时,其表面的颜色发黑或发暗。

在其显微组织中,可以观察到晶界局部加宽现象,在晶粒内部产生复溶秋,在晶粒交界处呈现明显的三角形复溶区等特征。

同时影响制品其他性能。

缺陷定义彩虹效应:镀锌有可能造成变色或“彩虹”效应。

生锈/氧化:暴露在空气中的金属表面发生的化学反应。

变色:底色或预期的颜色发生改变,或零件表面的颜色不一致。

刮伤:零件表面的呈条状的浅沟。

压痕:由尖锐物件在零件表面造成的沟痕,指甲能够感受到。

镀痕/流痕:由于镀层厚度不均匀造成零件表面上波纹装或条状异常的区域。

痕迹:指基体材料的小坑、折弯痕或其他痕迹,涂装后仍无法消除灰尘或油脂:在制造过程中产生并留在零件表面上的赃污(未清洗)。

斑点/沙粒/绒线:涂装面或零件表面任何非预期的异物。

凹坑:零件表面弹坑状的缺陷。

模压痕:因成形模具在齗表面造成的工艺痕,所有零件的模压痕的位臵和大小都一样,均匀分布于成形/折弯区域。

标注公差尺寸检验方法及标准:用游标卡尺,高度尺,角度尺,百分表,平台,投影仪,高度测量仪或检测夹具等进行检验:标准:实测尺寸偏差应符合图纸公差要求。

未标注公差尺寸检验方法及标准:用游标卡尺,高度尺,角度尺,百分表,平台,投影仪,高度测量仪或检测夹具等进行检验:标准:实测尺寸偏差应符合图纸公差要求。

螺纹检验方法及标准:使用符合6g(外螺纹)或6H(内螺纹)公差要求的螺纹规。

标准:符合通止规要求。

平面度的简单测量:1、把工件被测面放在平板上用目测法观察工作与平板之间缝隙的大小进行测量;2、把工件被测面放在平板上用厚薄规(塞尺)进行测量;3用三个千斤顶(可调支撑顶尖)把被测面朝上支撑了、好,用高度尺装上杠杆百分表(千分表)校正好三个基准点后进行测量。

平行度的简单测量:把工件基准面朝下放在平板上,用百分表(千分表)对到被测面并使指针偏摆过半圈左右,紧贴平板轻轻推动工件,从百分表(千分表)上读出指针变动量;把工件基准面朝下放在平板上,用高度尺装上杠杆百分表(千分表)对到被测面并使指针偏摆过半圈左右,紧贴平板轻轻推动高度尺,从杠杆百分表(千分表)上读出指针变动量。

跳动或同轴度的简单测量;把轴类零件相同尺寸的部位(基准圆)放在一个或两个V型槽内,与带百分表或千分表的高度规一起放在平板上,把表头对准被测部位,慢慢转动零件,读出表上的指针变动量就可得到圆跳动或同轴度。

金属表面主要缺陷定义:

模具痕:折弯等模具成型过程中在结构件表面产生的压痕、轻微凹坑等。

磨擦痕:加工过程中板材在机床台面运动过程中产生的轻微划痕,无凹入感。

运动部件摩擦痕:螺丝,旋转轴等运动部件在运动过程中和基体产生的痕迹。

焊渣:指电镀、氧化前,金属焊接时飞溅到焊缝位置以外区域的、牢固粘附在基材表面的

金属点状颗粒。

烧伤:拉丝处理时因操作不当、造成零件表面过热而留下的烧蚀痕迹。

凹坑:由于基体材料缺陷、或在加工过程中操作不当等原因而在材料表面留下的小坑状痕迹。

抛光区:对基材上的腐蚀、划伤、焊接区、铆接区等部位进行机械打磨抛光后表现出的局

高光泽、光亮区域及焊接的背面所呈现出的打磨痕迹。

镀前划伤:指电镀或氧化之前的基体材料上的划伤痕迹,手摸有明显的凹入感。

镀后划伤:指电镀之后因操作不当等人为造成的表面划伤痕迹。

基材花斑:电镀或氧化前因基体材料腐蚀、材料中的杂质或者材料微孔等原因所造成的、

与周围材质表面不同光泽或粗糙度的斑块状花纹外观。

镀层起泡:电镀不良、或因基材原因而出现的镀层鼓起甚至脱落现象。

露白:镀锌彩色钝化膜因磨擦而被去除、露出锌层,或因缝隙截留溶液导致的无钝化膜现

象,呈现为区别于周围彩色的白色。

黑点:镀锌彩色钝化膜上因初期腐蚀变化而出现的零星分散的小黑点。

雾状:镀铬、镀镍表面上的模糊、不清晰、不光亮的现象。

水印:电镀或氧化后因清洗水未及时干燥或干燥不彻底所形成的斑纹、印迹。

挂具印:电镀或者氧化时挂具和结构件接触部位局部无镀层或者膜层的现象。

指印:镀层表面的指纹等缺陷。

水纹:压铸件成形时,熔体流动产生的可见条纹。

缩水:因材料、工艺等原因使压铸件表面出现凹陷的收缩现象。

砂眼:压铸件表面的疏松针孔。

披锋:压铸件上浇口残留物取掉后的毛刺。

局部无铬层:指镀铬表面因电镀工艺的局限而在凹槽内、深孔内、折弯内角等低电位区出

现铬层未电镀上的现象

腐蚀:因各种原因所导致的表面金属生锈、氧化现象。

修补:因膜层损伤、轻微腐蚀等原因而用涂料所作的局部遮盖处理。