足太阴脾经及腧穴

- 格式:ppt

- 大小:1.10 MB

- 文档页数:8

人体361穴位详解高清彩图脾经21个穴位人体361穴位详解高清彩图"脾经"穴位是人体脏腑经络之气输注于体表的部位,是针灸治疗疾病的刺激点与反应点。

腧与“输’通,有转输、输注的含义;“穴”即孔隙。

所以,腧穴的本义即是指人体脏腑经络之气转输或输注于体表的分肉腠理和骨节交会的特定的孔隙。

分为经穴、经外奇穴和阿是穴、耳穴四类。

功能输注脏腑经络气血,沟通体表与体内脏腑的联系。

一、隐白穴(脾经) yǐn bái别名:鬼垒穴,鬼眼穴,阴白穴取穴方法:隐白穴位于人体的足大趾末节内侧,距趾甲角0.1寸。

穴位解析:1)隐白。

隐,隐秘、隐藏也。

白,肺之色也,气也。

该穴名意指脾经体内经脉的阳热之气由本穴外出脾经体表经脉。

本穴有地部孔隙与脾经体内经脉相连,穴内气血为脾经体内经脉外传之气,因气为蒸发外出,有不被人所觉察之态,如隐秘之象,故名。

2)鬼垒、鬼眼。

鬼,与神相对,指穴内气血来自地部。

垒,堡垒也,土堆也。

眼,孔眼也。

鬼垒、鬼眼名意指本穴的气血物质来自地之内部。

理同隐白名解。

3)阴白穴。

阴,地部也。

白,气也。

阴白名意指本穴的气血物质来自地部,且为肺性之气。

理同隐白名解。

4)脾经井穴。

井,地之孔也。

因本穴有地部通道与脾经体内经脉相通,为孔井通道,故为脾经井穴。

5)本穴属木。

属木,指本穴气血物质运行变化表现的五行属性。

本穴物质为地之地部的气化之气,其性温湿,有木的生发特性,故其属木。

附注:足太阴经所出为“井”。

隐白穴意义:脾经体内经脉的气血由本穴外输脾经体表经脉。

气血特征:气血物质为湿热之气,位处地之上部天之最下部。

运行规律:湿热之气由地之地部上至地之表部。

功能作用:生发脾气。

主治疾病:腹胀,便血尿血,月经过多,崩漏,癫狂多梦,惊风。

〖人体穴位配伍〗配地机穴、三阴交穴治疗出血症。

〖治法〗寒则通之,热则泻之。

〖生理解剖〗有趾背动脉;为腓浅神经的足背支及足底内侧神经。

二、三阴交穴(脾经) sān yīn jiāo别名:承命穴,太阴穴,下三里穴取穴方法:三阴交穴位于小腿内侧,当足内踝尖上3寸,胫骨内侧缘后方(足内踝上缘四指宽,在踝尖正上方胫骨边缘凹陷中)。

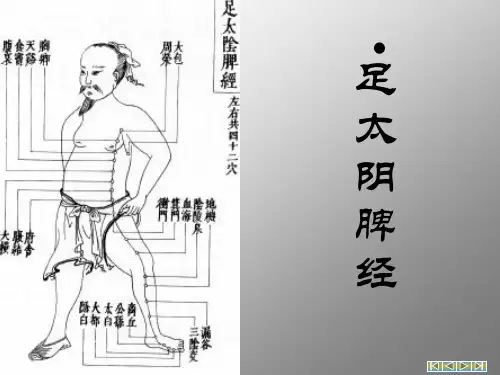

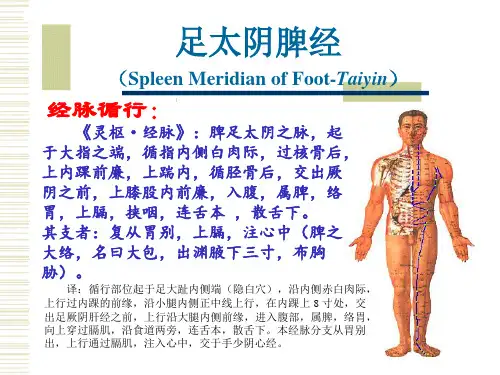

循行脾经起于足大趾,循行于脚内侧,经过内踝(内脚眼),并沿着大腿及小腿的内侧直上,进入腹腔,与脾相联系,在体外,经脉上行至胸部,直达喉咙及舌根,在体内,经脉则从脾分出,上至心经。

主治脾经失调主要与运化功能失调有关。

中医认为脾主运化,为后天之本,对于维持消化功能及将食物化为气血起着重要的作用。

若脾经出现问题,会出现腹胀、便溏、下痢、胃脘痛、嗳气、身重无力等。

此外,舌根强痛,下肢内侧肿胀等均显示脾经失调。

本经穴位主治胃病、妇科、前阴病及经脉循行部位的其他病。

虚症:内分泌失调或分泌不足、胃弱、膝异常、易失眠、疲劳、食欲不振、大便异常、腹胀等。

实症:脾胃不和,消化吸收不好、易腹胀气打嗝、头疼、疲倦乏力、膝关节异常、排便异常等。

本经腧穴:1.隐白(Yǐnbái, SP 1)井穴【定位】足大趾内侧趾甲角旁0.1寸(的爪甲根部)【功能】健脾宁神,调经统血【主治】月经过多,过时不止,崩漏;便血,尿血、吐血等慢性出血;癫狂,多梦、烦心善悲、尸厥,惊风(慢);腹满、腹胀、暴泄、善呕、心痛、胸满、咳逆、喘息。

【操作】浅刺0.1寸。

2.太白(Tàibái, SP 3)输穴;原穴【定位】第1蹠骨小头後缘,赤白肉际凹陷处;第一蹠趾关节後缘,赤白肉际处取穴【功能】健脾化湿、理气和胃【主治】腹痛、肠鸣,腹胀、呕吐,腹泻,痢疾、善噫食不化、饥不欲食,胃痛,便秘、痔漏、脚气、心痛脉缓、胸胁胀痛;体重节痛、痿证。

【操作】直刺0.5~0.8寸。

3.公孙( Gōngsūn, SP 4) 络穴;八脉交会穴(通於冲脉)【定位】第一蹠骨基底部的前下方,赤白肉际处;在太白後约1寸;第一蹠趾关节後缘,足大趾内侧,赤白肉际处取穴【功能】健脾化湿、和胃理中【主治】胃痛,呕吐、饮食不化、肠鸣腹胀、腹痛,腹泻,痢疾,多饮、霍乱、水肿、烦心失眠、发狂妄言、嗜卧、肠风下血、脚气。

【操作】直刺0.6~1.2寸。

4.三阴交(Sānyīnjiāo, SP 6)足太阴、厥阴、少阴之会;呕噎阴交不可饶,死胎阴交不可缓【定位】内踝尖上3寸,胫骨内侧面後缘【功能】健脾利湿,兼调肝肾【主治】肠鸣腹胀,腹泻等脾胃虚弱诸症,消化不良;月经不调、崩漏、经闭、带下,阴挺,不孕,滞产、难产、产後血晕、恶露不行、阴挺、赤白带下、症瘕,阴茎痛、遗精,阳痿、疝气、睾丸缩腹,小便不利、遗尿等生殖泌尿系统疾患;心悸,失眠,高血压,湿疹、水肿;下肢痿痹;阴虚诸症。

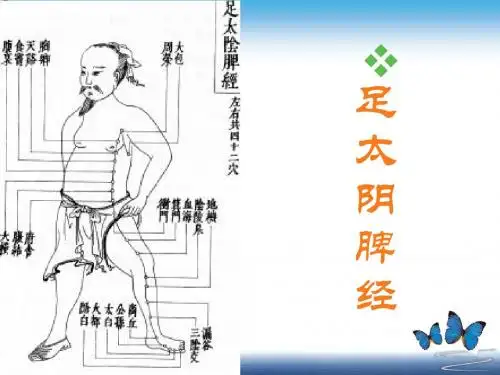

足太阴脾经—强大的后备力量作者:杨力来源:《科学养生》2017年第05期足太阴脾经共有21个穴位。

11个穴位分布在下肢内侧面,10个穴位分布在侧胸腹部。

首穴隐白,末穴大包。

足太阴脾经是阴气最盛的经络,所有本经络穴善于对里寒里虚发挥效用。

它的循行路线是:在体内,属脾、络胃,并与心及舌根相连。

在体表,由足大趾沿下肢内侧(由中部转向前部)、腹部、胸部,止于侧胸部,本经有病时,主要有胃痛、呕吐、肠炎、腹胀、噫气、黄疸、水肿、自觉身体沉重、行动困难、不能平卧、舌痛、舌根强直、小便不通等症状和病症,以及在本经循行部位的局部症状患足太阴脾经疾病者,主要反应以胃肠疾病为主,如,食后呕吐、胃痛、腹胀、嗳气、便后或屁后腹中宽舒、身体粗重、面目身发黄等。

本经腧穴可治疗脾、胃等消化系统病症。

例如胃脘痛、恶心呕吐、嗳气、腹胀、便溏、黄疸、身重无力、舌根强痛及下肢内侧肿痛、厥冷等。

穴位名如下:隐白、大都、太白、公孙、商丘、三阴交、漏谷、地机、阴陵泉、血海、箕门、冲门、府舍、腹结、大横、腹哀、食窦、天溪、胸乡、周荣、大包。

第一,经血过多,艾灸隐白穴有特效。

该穴位于人体的足大趾末节内侧,距趾甲角0.1寸。

此穴对于腹胀,便血,尿血,月经过多,崩漏,癫狂,多梦,惊风等症有明显的治疗效果。

常有一些女性朋友在经期会出现血崩现象,严重的可持续数十天出血不止,出现面色苍白、头晕目眩、心慌气短和全身无力等一系列严重贫血症状。

祖国医学认为,血崩的主要原因是冲任两脉不固,脏腑失调。

因此在治疗上应着重补肝健脾益肾,调养冲任,其中又以健脾最为重要。

隐白穴是足太阴脾经上的一个重要穴位,按照经络学说的原理,刺激隐白穴有健脾统血、补中益气的功效。

艾灸隐白穴治疗血崩,既简便易行,效果又明显。

露出两脚,把艾条的一头点燃后,悬于一侧隐白穴上1.5厘米处,每次悬灸15~20分钟,以隐白穴周围皮色转红有热感为止。

先灸一侧,然后灸另一侧,每日可灸3~4次,待出血停止后可再继续灸1~2天,使疗效更为巩固。

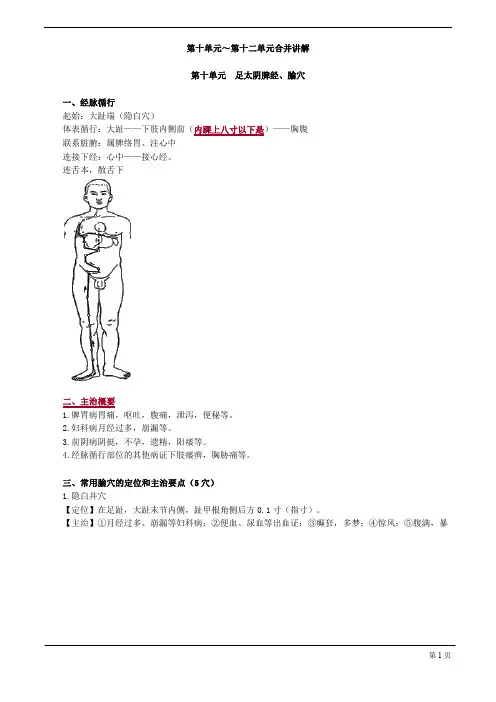

第十单元~第十二单元合并讲解第十单元足太阴脾经、腧穴一、经脉循行起始:大趾端(隐白穴)体表循行:大趾——下肢内侧前(内踝上八寸以下是)——胸腹联系脏腑:属脾络胃、注心中连接下经:心中——接心经。

连舌本,散舌下二、主治概要1.脾胃病胃痛,呕吐,腹痛,泄泻,便秘等。

2.妇科病月经过多,崩漏等。

3.前阴病阴挺,不孕,遗精,阳痿等。

4.经脉循行部位的其他病证下肢痿痹,胸胁痛等。

三、常用腧穴的定位和主治要点(5穴)1.隐白井穴【定位】在足趾,大趾末节内侧,趾甲根角侧后方0.1寸(指寸)。

【主治】①月经过多、崩漏等妇科病;②便血、尿血等出血证;③癫狂,多梦;④惊风;⑤腹满,暴泄。

2.公孙络穴;八脉交会穴(通冲脉)【定位】在跖区,第1跖骨基底部的前下方赤白肉际处。

【主治】①胃痛、呕吐、腹痛、腹泻、痢疾等脾胃肠腑病证;②心烦失眠、狂证等神志病证;③逆气里急、气上冲心(奔豚气)等冲脉病证。

3.三阴交【定位】在小腿内侧,内踝尖上3寸,胫骨内侧缘后际。

【主治】①肠鸣腹胀、腹泻等脾胃病证;②月经不调、带下、阴挺、不孕、滞产等妇产科病证;③遗精、阳痿、遗尿等生殖泌尿系统疾患;④心悸,失眠,眩晕;⑤下肢痿痹;⑥阴虚诸证;⑦湿疹,荨麻疹。

4.阴陵泉合穴【定位】在小腿内侧,胫骨内侧髁下缘与胫骨内侧缘之间的凹陷中。

【主治】①腹胀、腹泻、水肿、黄疸等脾湿证;②小便不利、遗尿、尿失禁等泌尿系统疾患;③膝痛、下肢痿痹等下肢病证;④阴部痛、痛经、带下、遗精等妇科、男科病证。

5.血海【定位】在股前区,髌底内侧端上2寸,股内侧肌隆起处。

简便取穴法:患者屈膝,医者以左手掌心按于患者右膝髌骨上缘,第2~5指向上伸直,拇指约呈45°斜置,拇指尖下是穴。

对侧取法仿此。

【主治】①月经不调、痛经、经闭等妇科病;②瘾疹、湿疹、丹毒等血热性皮外科病;③膝股内侧痛。

治疗月经过多、崩漏等妇科病,应选的腧穴是A.隐白B.公孙C.内庭D.丰隆E.阴凌泉『正确答案』A『答案解析』隐白主治:①月经过多、崩漏等妇科病;②便血、尿血等出血证;③癫狂,多梦;④惊风;⑤腹满,暴泄。

脾经穴详解第七章足太阴经络与腧穴第一节足太阴经络经脉与脏腑器官的联系:一足太阴经脉足太阴脾经起于大趾旁主要循行下肢内侧前面、腹部、胸部(脾大络:分布于胸胁部)。

循行要点:属脾络胃与心、咽、舌有联系。

支脉:条(十二经脉中唯本经有条“大络”)。

气血多寡:本经属多气少血之经。

盈衰时间:本经气血旺盛于巳时(~时)衰落于午时(~时):实证迎而夺之巳时泻本经五输之一“经金”:商丘实则泻其子虚证随而济之午时补本经五输之一“荥火”:大都虚则补其母不虚不实或补泻时间已过可开取与本经同一性质的经穴本穴、原穴:太白(土)。

白肉际:又称赤白肉际手、足掌面的边界核骨:指第跖骨的头部突起踹:指腓肠肌部厥阴:指足厥阴肝经交出:与足厥阴“交叉换位”入腹:进入腹部但应时“立体的”咽:指食道舌本:指舌根部。

重点名词注释:主脉:(起)大趾内侧端→内踝前→小腿内侧→股膝内侧前缘→腹→(属)脾→(络)胃→膈→咽→舌根→舌下支脉:胃→膈→心大络:(出)腋下寸→胸胁经脉循行示意:二经脉病候脾经舌强食则呕嗳气厌食动即愁腹胀痛泻黄疸现循经疼冷肿不用。

三络脉病候实证:腹中绞痛厥气上逆:上吐下泻虚证:腹部胀气取穴:公孙。

小结与思考本讲主要内容:足太阴经脉循行及病候、络脉、经别、经筋。

本讲思考题:足太阴在腹部循行有什么特点?足太阴大络、络脉有什么区别?足太阴络穴善于治疗什么虚实病候?实证腹中绞(切)痛厥气上逆挥霍缭乱上吐下泻虚证腹部胀气取穴:公孙。

第二节足太阴腧穴经穴概述一腧穴数量:穴:隐白~大包。

二腧穴分布:穴下肢内侧穴侧胸、腹部。

三重点穴:太白、公孙、三阴交、阴陵泉、血海、大横。

四危险穴:食窦~大包穴。

【腧穴取穴要点】~穴(隐白~商丘)分布于足部此穴取穴应掌握的主要解剖标志为:趾甲根角、跖趾关节、舟骨小头、舟骨结节、内踝尖。

~穴(三阴交~箕门)分布于下肢部。

此穴取穴应掌握的主要解剖标志为:内踝尖、胫骨内侧髁、髌骨、股四头肌。

~穴(冲门~大包)分布于胸腹部。