足太阴脾经讲解

- 格式:ppt

- 大小:1015.50 KB

- 文档页数:21

运而化之气血生健脾通经湿邪除——足太阴脾经脾胃同为气血生化的源泉,各司其职,其中足太阴脾经为阴经,属脾脏,主管运化功能,“运”运动、转运之意,“化”则指变化、转化,运化就是将食物中的精华部分转运到全身。

胃将食物化成食糜,但是其中的精华部分要吸收则全依赖脾的功能。

1.经脉循行足太阴脾经起隐白,经商丘、三阴交、阴陵泉至冲门穴,然后进入腹部,属于脾,并与胃腑相联络,继续上行通过横膈,沿着食管的旁边上行到舌根部,散布于舌下,途经大横、腹哀等穴。

支脉1:从胃部分出,向上通过横膈,在心中与手少阴心经相接。

2.足太阴脾经联系的脏腑器官及生理功能足太阴脾经以脾脏为中心,把与脾脏关系密切的胃、舌、口、唇、以及肌肉筋骨等联系成为一个整体。

主管人体的运化功能。

⑴ 脾主运化,运化谷物及运化水湿中医称脾、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱为“仓廪之本”,仓廪即贮藏粮食的仓库。

《礼记?月令》:曰“谷藏曰仓,米藏曰廪。

”是后勤给养的根本,其中唯有脾属脏,食物包括水分从口入胃,最终从大肠以粪便的形式、从膀胱以尿液的形式排出体外,这个过程中食物的精华部分以及人体所需要的水分之所以被人体利用吸收,关键是脾的作用,这就是脾的运化功能,即运化谷之精微和水之精微,脾的这个功能也称为“升清”,水谷精微上升至心,在心的作用下,化生为血液,进入脉中,最后到达肺脏,在肺的作用下,进而到达五脏六腑、四肢百骸发挥营养作用,还有部分水之精微在脾升清的作用下,到达肺脏,在肺脏的作用下进而滋润全身脏腑器官。

也就是说,人体内至脏腑,外至皮脉筋肉等器官组织所需要的营养以及化生气、血、津、液所需要的原料,都是在脾的运化水谷精微这一作用,即在脾的升清作用。

因此脾为后天之本。

而食物残渣通过胃、小肠、大肠等作用排出体外的过程即“降浊”。

由上可见,人体的水液代谢与脾关系十分密切,如果脾的功能不足,会出现水液代谢失衡,导致水湿积聚,甚至变成痰饮,阻滞在经络之中,影响气血的运行,继而变生百病。

知识:人体穴位之足太阴脾经这次,再为大家简单介绍一下足太阴脾经。

足太阴脾经左右共42穴,此经主要病候包括:胃脘痛、腹胀、饮食不化、呕吐、心下急痛、心烦、便溏、下痢、黄疸、小便不利等症。

知识:人体穴位之足太阴脾经1.隐白位于足大趾内侧端,在距趾内侧爪甲角约一分处取穴。

主治呕吐、暴泄、癫狂。

针灸针1~2分,灸2~3壮。

2.大都位于足大趾本节前陷中,在足大趾内侧,趾蹠关节前赤白肉际取穴。

主治胃痛、腰痛、便秘。

针灸同上穴。

3.太白位于足内侧核骨下,在第一蹠骨小头后赤白肉际取穴。

主治胃痛、霍乱、腰痛。

针灸针3分,灸3~5壮。

4.公孙位于足大趾内侧本节后,于太白后一寸,赤白肉际取穴。

主治胃痛、膨胀。

针灸针5~8分,灸3~5壮。

5.商丘位于内踝下微前陷中,在当足内踝的前下方陷中(在中封、照海之间)取穴。

主治肠鸣腹胀、溏泻、便秘、痔疮。

针灸针3分,灸3壮。

6.三阴交位于内踝上3寸,于内踝直上3寸处,当胫骨后缘取穴。

主治月经不调、带下、遗尿、失眠、脾胃虚弱。

针灸针5~8分,灸5~10壮。

孕妇禁针。

知识:人体穴位之足太阴脾经7.漏谷位于内踝上6寸,从三阴交直上3寸、骨后缘陷中取穴。

主治腹胀满急、偏坠、腿膝冷、麻痹不仁。

针灸针5~8分,灸3~5壮。

8.地机穴位位于膝下5寸,从阴陵泉下3寸,胫骨后缘取穴。

主治月经不调、小便不利、失精。

针灸针5~8分,灸3~7壮。

9.阴陵泉位于膝内侧辅骨下,于内辅骨下凹陷中取穴。

主治:同上穴。

针穴针5分,灸3~5壮。

10.血海位于膝上内侧,赤白肉际。

屈膝垂足正坐,在辅上廉之上方2寸处取穴。

主治月经不调、崩漏、腿内侧生疮痒痛。

针灸针5分~1寸,灸3~5壮。

11.箕门位于在阴股内动脉处。

正坐,从血海上6寸动脉应手处取穴。

主治小便不通,遗弱,鼠蹊肿痛。

针灸针3~5分(避开血管,不可深刺),灸3~5壮。

12.冲门位于大横穴下5寸横骨两端约文中。

仰卧,从任脉曲骨穴旁开3寸5分取穴。

主治腹寒积聚疼痛、疝痛、癃闭。

循行脾经起于足大趾,循行于脚内侧,经过内踝(内脚眼),并沿着大腿及小腿的内侧直上,进入腹腔,与脾相联系,在体外,经脉上行至胸部,直达喉咙及舌根,在体内,经脉则从脾分出,上至心经。

主治脾经失调主要与运化功能失调有关。

中医认为脾主运化,为后天之本,对于维持消化功能及将食物化为气血起着重要的作用。

若脾经出现问题,会出现腹胀、便溏、下痢、胃脘痛、嗳气、身重无力等。

此外,舌根强痛,下肢内侧肿胀等均显示脾经失调。

本经穴位主治胃病、妇科、前阴病及经脉循行部位的其他病。

虚症:内分泌失调或分泌不足、胃弱、膝异常、易失眠、疲劳、食欲不振、大便异常、腹胀等。

实症:脾胃不和,消化吸收不好、易腹胀气打嗝、头疼、疲倦乏力、膝关节异常、排便异常等。

本经腧穴:1.隐白(Yǐnbái, SP 1)井穴【定位】足大趾内侧趾甲角旁0.1寸(的爪甲根部)【功能】健脾宁神,调经统血【主治】月经过多,过时不止,崩漏;便血,尿血、吐血等慢性出血;癫狂,多梦、烦心善悲、尸厥,惊风(慢);腹满、腹胀、暴泄、善呕、心痛、胸满、咳逆、喘息。

【操作】浅刺0.1寸。

2.太白(Tàibái, SP 3)输穴;原穴【定位】第1蹠骨小头後缘,赤白肉际凹陷处;第一蹠趾关节後缘,赤白肉际处取穴【功能】健脾化湿、理气和胃【主治】腹痛、肠鸣,腹胀、呕吐,腹泻,痢疾、善噫食不化、饥不欲食,胃痛,便秘、痔漏、脚气、心痛脉缓、胸胁胀痛;体重节痛、痿证。

【操作】直刺0.5~0.8寸。

3.公孙( Gōngsūn, SP 4) 络穴;八脉交会穴(通於冲脉)【定位】第一蹠骨基底部的前下方,赤白肉际处;在太白後约1寸;第一蹠趾关节後缘,足大趾内侧,赤白肉际处取穴【功能】健脾化湿、和胃理中【主治】胃痛,呕吐、饮食不化、肠鸣腹胀、腹痛,腹泻,痢疾,多饮、霍乱、水肿、烦心失眠、发狂妄言、嗜卧、肠风下血、脚气。

【操作】直刺0.6~1.2寸。

4.三阴交(Sānyīnjiāo, SP 6)足太阴、厥阴、少阴之会;呕噎阴交不可饶,死胎阴交不可缓【定位】内踝尖上3寸,胫骨内侧面後缘【功能】健脾利湿,兼调肝肾【主治】肠鸣腹胀,腹泻等脾胃虚弱诸症,消化不良;月经不调、崩漏、经闭、带下,阴挺,不孕,滞产、难产、产後血晕、恶露不行、阴挺、赤白带下、症瘕,阴茎痛、遗精,阳痿、疝气、睾丸缩腹,小便不利、遗尿等生殖泌尿系统疾患;心悸,失眠,高血压,湿疹、水肿;下肢痿痹;阴虚诸症。

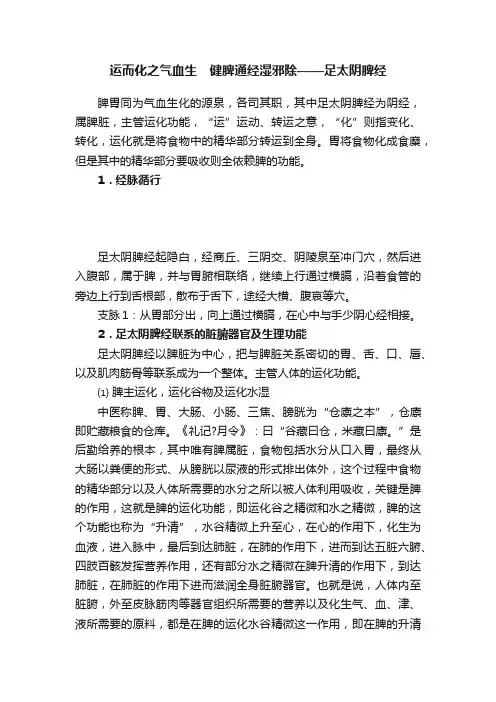

⼗⼆经脉之脾⾜太阴之脉⽩话解⼀、运⾏路线脾⾜太阴之脉,起于⼤指之端,循指内侧⽩⾁际,过核⾻后,上内踝前廉,上踹内,循胫⾻后,交出厥阴之前,上膝股内前廉,⼊腹,属脾,络胃,上膈,挟咽,连⾆本,散⾆下。

其⽀者,复从胃别上膈,注⼼中。

字词句解脾⾜太阴之脉,起于⼤指之端:脾⾜太阴的经脉,起于⾜⼤指的顶端。

上节课我们在讲胃经脉时,“其⽀者,别跗上,⼊⼤指间,出其端”,这个胃经脉的⽀脉在⾜⼤指的顶端经过阴阳转化后变成了脾经脉的起点。

循指内侧⽩⾁际,过核⾻后:沿着⾜⼤指内侧的⾚⽩⾁际,经过了内侧楔⾻,到了内侧楔⾻的后⾯。

核⾻,内侧楔⾻。

这⾥顺带讲两个错误的⽳位。

⼤都,本节之后下陷者之中也:本节,指掌指关节。

⼤都⽳在脚⼤指掌指关节的后⾯,我们现在⽤本节之前,这是错误的。

脉⾏⼀⼨,⽓的性质就会发⽣改变,⼀前⼀后之差是天地之差,不可以含糊。

太⽩,腕⾻之下也:现在的太⽩是内经的⼤都,那么太⽩呢,完全搞丢了。

太⽩在腕⾻之下,腕⾻就是上⾯讲的核⾻,就是内侧楔⾻。

也就是说太⽩内侧楔⾻的下⾯。

上内踝前廉:过了内侧楔⾻后,⾛内侧楔与⾈状⾻之间到内踝的前侧。

内侧楔⾻后是⾈状⾻,也叫然⾻。

过了内侧楔⾻后不再向后运⾏,⾛了内侧楔⾻与⾈状⾻之间向上运⾏到内踝的前侧⾯。

上踹内,循胫⾻后:向上运⾏到⼩腿肚⼦内,运⾏于胫⾻的后⾯。

运⾏到内踝的前侧,⾛内踝的前侧上胫⾻,斜着绕到胫⾻内侧的后侧,也就是⼩腿肚⼦内侧的⾻⾁分间,然后向上运⾏。

交出厥阴之前:与⾜厥阴肝经相交叉后⾛⾜厥阴肝经的前⾯。

在没有与⾜厥阴肝经相交叉前,脾经在后,肝经在前。

在什么地⽅相交叉呢,我们来看肝经的运⾏,“上踝⼋⼨,交出太阴之后”,相交的地⽅是内踝上⼋⼨。

以内踝上⼋⼨为分界,⼋⼨以下是,肝经贴⾻运⾏,脾经旁开⾻⾯约半⼨,⼋⼨以上是脾经贴⾻⾯,肝经旁开⾻⾯约半⼨。

上膝股内前廉:内踝上⼋⼨以后,沿着胫⾻的后侧边向上运⾏,上膝内侧的前侧边,运⾏于⼤腿内侧的前侧边。

运⾏与股内侧肌与缝匠肌之间。

疏通经络要知道的足太阴脾经

足太阴脾经是我们身体中非常重要的一个经络。

今天小编就来和大家分享一下关于疏通脾经的相关内容。

【1】概说

我们先来了解一下关于脾经的基本属性,足太阴脾经在足大趾处与足阳明胃经衔接,联系的脏腑器官有咽喉,舌,属脾,络胃,注心中,在胸部与手少阴心经相接。

此经脉始于足大趾末端,沿下肢内侧向上入腹,属腹,络胃,后从胃部分出支脉,通过膈肌,流注心中,接手少阴心经。

【2】功效与主治

足太阴脾经是阴经跟五脏六腑联系最紧密,尤其是脾、胃和心,同时它是治疗妇科病的首选经络。

中医认为脾主运化、统血,脾是消化、吸收、排泄的总调度,又是人体血液的统领,为后天之本,对于维持消化功能及将食物化为气血起着重要的作用。

【3】疏通的方法

可以通过按摩、拍打来疏通治疗疾病,同时还可以使用拔罐,艾灸,刮痧等方法来疏通经络。

同时配合练习气功8段锦,可以增强生殖及泌尿系统功能,练习瑜伽中的大树是可以刺激足太阴脾经上的血海穴,并能伸展腿、腹部肌肉;弓式能锻炼腰部与大腿的前侧部位,以疏通脾经。

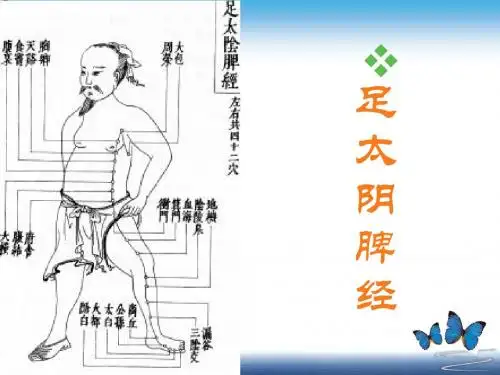

【4】主要穴位

足太阴脾经,起于隐白止于大包穴,一共有21个穴位,在脾经上10个穴位分布在侧胸腹部,其他11个穴位分布在下肢侧前缘。

脾经上重要的穴位有隐白,太白,公孙,三阴交,阴陵泉,血海等。

【5】疏通的食疗妙招

脾经多吃黄色食物有助于补益,可以多吃一些玉米,小米,南瓜,地瓜,土豆等。

以上是小编和大家分享的关于足太阴脾经的相关内容,已经有通经络健脾胃的功效,所以我们一定要重视脾经的重要作用。

你对此有

什么看法?评论告诉我,会有更多的妙招分享给你。

十二正经之足太阴脾经

足太阴脾经,与足阳明胃经相表里,其经气承接与足阳明胃经,从足大趾末端开始,沿着大趾内侧赤白肉际处经过第一跖骨基底粗隆部,向上经过内踝的前面,再上行过小腿内侧前缘,沿着胫骨后,上膝关节内侧前边,进入腹部后,属于脾脏系统,络于胃腑。

紧接着通过膈肌,夹食管边上行,联系舌根,散布舌下。

其分支,从胃部发出,向上通过膈肌,流注心中,接于手少阴心经。

值得一提的是,脾之大络,穴名为大包穴,在斜肋部,分布胸胁。

隐白穴,这是脾经的第一个穴位,也就是井穴,这个穴位比较特殊的地方在于它针对崩漏、月经过多有奇效,可以健脾止血。

井穴为醒脑开窍之要穴,针刺时较痛,如果接受不了,可以酌情选择艾灸,也能起到很好的疗效。

三阴交:顾名思义,是足三阴经交会的穴位,对于肝经、肾经、脾经的很多病种都有效果。

针刺这个穴位有健脾利湿、补肾养阴、镇静安神的功效。

对于阳痿、早泄、月经不调、痛经、闭经、失眠、眩晕等等一系列疾病都有很好的效果。

常常艾灸三阴交,可以美容养颜。

大包穴,脾之大络,当全身酸痛时,可以上取外关穴,中取大包穴,下取阳陵泉穴进行治疗。

脾之大络是十二正经及任督二脉之外另有的络脉,合称十五络脉。

可以统血养经,治疗全身疾病。

十二经络--足太阴脾经十二经络--足太阴脾经【循行】《灵枢.经脉》:脾足太阴之脉,起于大指之端,循指内侧白肉际(1),过核骨后(2),上内踝(3)前廉,上踹(4)内,循胫骨后,交出厥阴(5)之前,上膝股内前廉,入腹,属脾,络胃,上膈,挟咽(6),连舌本(7),散舌下。

其支者:复从胃,别上膈,注心中(脾之大络,名曰大包,出渊腋下三寸,布胸胁)。

[本经穴]隐白(井),大都(荥),太白(输、原),公孙(络),商丘(经),三阴交(足三阴之会),漏谷,地机(郄),阴陵泉(合),血海,箕门,冲门,府舍,腹结,大横,腹哀,食窦,天溪,胸乡,周荣,大包(脾之大络)。

[交会穴]中府(手太阴),期门(足厥阴),日月(足少阳),下脘、关元、中极(任脉)。

【注释】(1)白肉际——指四肢掌(跖)面与背面交接的边缘。

掌(跖)面的皮肤较厚而色浅,称白肉,又称赤白肉际。

(2)核骨——张介宾注:“大指本节后内侧圆骨。

”其形如半个果核,故名核骨。

即指第1跖骨的头部突起。

(3)内踝——胫骨下端的突出处。

(4)踹——音篆。

小腿肚,即腓肠肌部。

(5)厥阴——指足厥阴肝经。

(6)咽——张介宾注:“咽以咽物,居吼之后。

”此兼指食管而言。

(7)舌本——指舌根部。

【语译】足太阴脾经:从大趾末端开始(隐白),沿大趾内侧赤白肉际(大都),经核骨(第一骨小头后(太白、公孙),上向内踝前边(商丘),上小腿内侧,沿胫骨后(三阴交、漏谷),交出足厥阴肝经之前(地机、阴陵泉),上膝股内侧前边(血海、箕门),进入腹部(冲门、府舍、腹结、大横;中极、关元,属于脾,络于胃(腹哀;会下脘、日月、期门),通过膈肌,夹食管旁(食窦、天溪、胸乡、周荣;络大包;会中府),连舌根,散布舌下。

它的支脉:从胃部分出,上过隔肌,流注心中,接手少阴心经。

【病候】《灵枢.经脉》:是动则病:舌本强,食则呕,胃脘(1)痛,腹胀善噫,得后与气(2),则快然如衰(3),身体皆重。

是主脾所生病者:舌本痛,体不能动摇,食不下,烦心,心下急痛,溏瘕泄(4),水闭(5),黄疸,不能卧,强立(6)股膝内肿、厥,足大指不能用(脾之大络……实则身尽痛,虚则百节皆纵)。

针灸穴位经络介绍足太阴脾经足太阴脾经是中医经络理论中的一条经络,它起源于足脚的太阴之邪气,主要经过脚背、小腿内侧、大腿内侧、腹部、胸部最后至喉咙。

足太阴脾经主要与脾脏有关,并与胃、肺、心、肝等脏腑产生相应的关系。

足太阴脾经的起点为足大趾的“隐白”穴,随后依次经过足趾内侧的“大都”穴、“太白”穴、内踝后方的“间使”穴、小腿内侧的“三阴交”穴、大腿内侧的“阴陵泉”穴、胃脉穴、胸部的“天池”穴、心脉穴、膈脉穴、胸脉穴并最终止于喉咙的“檀中”穴。

足太阴脾经的主要功能是调节脾胃的运化功能,有助于消化吸收和气血的生成。

它还可以调节肝脏的功能,有益于舒缓情绪和平衡体内的阴阳平衡。

足太阴脾经与心脉相互联络,可以调节心脏的功能,有助于心血的循环和心脏的健康。

在临床应用中,针灸可以通过刺激足太阴脾经的经络和穴位来调节脾胃功能,改善消化不良、食欲不振、腹胀、腹泻等症状。

此外,通过刺激足太阴脾经的经络和穴位,还可以调节情绪,减轻压力和焦虑,改善睡眠质量,提高免疫力。

下面介绍一些重要的足太阴脾经的穴位:1.隐白穴(足大趾内面的凹陷处):主治腹胀、便秘、关节疼痛等症状。

2.大都穴(足趾内侧距趾底后二分之一处):主治脾胃虚弱、消化不良、口干舌燥等症状。

3.三阴交穴(小腿内侧胫骨下1/3与腓骨前缘之间凹陷处):主治妇科疾病、泌尿系统问题、水肿等症状。

4.阴陵泉穴(大腿内侧股骨中下三分之一处):主治脾胃气滞、妇科疾病、下肢疼痛等症状。

5.胃脉穴(胸部乳头下缘的第5肋间):主治胸腹胀满、消化不良、呃逆等症状。

6.天池穴(胸脯第一肋骨下缘前方凹陷处):主治肺脏疾病、胸胁疼痛、咳嗽等症状。

7.心脉穴(胸骨中下缘凹陷处):主治心脏疾病、心悸、失眠等症状。

8.檀中穴(喉结上方隆起处):主治喉咙疾病、咽喉干燥、声音嘶哑等症状。

通过针灸刺激这些穴位,可以调节脾胃功能、改善消化问题,同时还可以改善心脏疾病、泌尿系统问题、妇科疾病等。

此外,针灸还可以通过调节足太阴脾经来调节情绪,改善睡眠质量,提高免疫力,增强身体的健康。

第四节,足太阴脾经

足太阴脾经,是人体中的十二经脉之一,在足太阴脾经上分布了二十一个十分重要的穴位,通过针灸或者推拿刺激这些穴位对于治疗一些疾病有着事半功倍的效果,那么这些穴位究竟是哪些呢?有着怎样的功效呢?今天小编就给大家详细的介绍一下足太阴脾经

的相关知识。

1.经脉循环:起于足大趾末端(隐白),沿着大趾内侧赤白肉际,经第一跖趾关节向上行至内踝前,上行腿肚,交出足厥阴经的前面,经膝股部内侧前缘,进入腹部,属脾络胃,过膈上行,挟咽旁系舌根,散舌下。

胃部支脉:过膈流注于心中,与心经相接。

2.主要病候:胃脘痛、食则呕,嗳气,腹胀便溏,黄疸,身重无力,舌根强痛,下肢内侧肿胀,厥冷。

3.主要概要:主治脾胃病,妇科,前阴病及经脉循行部位的其他病证。

(1) 隐白

[定位] 在足大趾末节内侧,距趾甲角0.1寸。

[解剖] 有趾背动脉;为腓浅神经的足背支及足底内侧神经。

[主治] 腹胀,便血,尿血,月经过多,崩漏,癫狂,多梦,惊风。

[配伍] 配地机、三阴交治疗出血症。

[刺灸法] 浅刺0.1寸。

[附注] 足太阴经所出为井。

(2) 大都

[定位] 在足内侧缘,当足大趾本节(第1跖趾关节)前下方赤白肉际凹陷处。

[解剖] 在拇展肌止点;有足底内侧动、静脉的分支;布有足底内侧神经的趾底固有神经。