高考文言句式讲解之宾语前置

- 格式:ppt

- 大小:638.50 KB

- 文档页数:27

宾语前置文言文例子高中

1. 嘿,你可知道“何陋之有”这句话吗?这就是典型的宾语前置呀!就像把重要的东西特意摆在前面一样,强调了“何陋”,多有意思啊!

2. 咱再看看“句读之不知,惑之不解”,是不是很独特?它把“句读”和“惑”前置了,一下子就让人注意到了这些不明白的东西,就好像把宝贝最先展示出来呢!

3. 还有“吾谁欺?欺天乎?”哇,把“谁”提到前面,加强了那种疑问的语气,真的很神奇呀,就像先把悬念抛出来,让人不得不跟着思考。

4. “微斯人,吾谁与归?”你瞧,把“谁”前置,多么有感觉啊,好像在急切地寻找那个能一起的人,让这句话充满了情感。

5. “不然,籍何以至此?”这里把“何以”前置,就像在强调凭借什么呀,增加了话语的力量,是不是很特别呢?

6. “奚以知其然也?”这种表达真的好巧妙呀,把“奚以”放在前面,就像是先把关键问题摆出来,让人想要一探究竟呢!

7. “沛公安在?”哎呀,把“安在”前置,一下子就让人对沛公的位置特别关注,就像专门拎出重点一样。

8. “尔何知?中寿,尔墓之木拱矣!”将“何知”放在前面,那语气,那感觉,真的很绝呀,好像在很不屑地质问呢。

9. 宾语前置在文言文里可真是太常见啦,它让文字变得丰富多彩,充满变化,就像给文言文添加了独特的调味剂一样,让我们能感受到古人语言的奇妙和韵味呀!。

宾语前置的五种形式

小朋友,宾语前置是一种在古文中比较常见的语法现象呢,它有好几种形式,让我来给你讲讲吧!

第一种形式是疑问句中,宾语如果是疑问代词,宾语就要前置。

比如说“大王来何操?”这里“何”是疑问代词,作“操”的宾语,正常语序应该是“大王来操何”,意思就是大王来的时候拿了什么?你想想,这就好像我们平时问问题,“你吃啥啦?”而不是“你啥吃啦?”是不是很有趣?

第二种形式是在否定句中,代词作宾语,宾语前置。

就像“古之人不余欺也”,“余”是代词,作“欺”的宾语,正常语序应该是“古之人不欺余也”,意思是古代的人没有欺骗我呀!这是不是有点像我们说“我不怕他”,而不说“他我不怕”。

第三种形式是用“之”“是”把宾语提前。

比如“夫晋,何厌之有?”正常语序应该是“夫晋,有何厌”,意思是晋国,有什么满足的呢?这就好比我们把重要的东西放在最前面,引起大家的注意。

第四种形式是介词宾语前置。

像“不然,籍何以至此?”“何以”就是“以何”,凭借什么。

第五种形式是没有什么标志的宾语前置。

比如“一言以蔽之”,正常语序是“以一言蔽之”。

你说,学习宾语前置是不是就像在探索一个神秘的宝藏,每找到一种形式都让人兴奋不已?我们只有多去读古文,多去理解,才能更好地掌握这些知识呀!

总之,宾语前置虽然有点复杂,但只要我们用心去学,就一定能搞明白!。

文言文宾语前置的8种类型一、押物前置类:押物前置类的意思是将押物放置在定语或作宾语前面,用以提高强调效果。

它通常应用于叙述史实或神话故事、神话传说中,以体现某种神圣著作中有关物品的象征意义。

例如《后汉书》中提到:“帝御,以车七乘,轻轩戎装,以五旗驰。

”其中“车”和“五旗”就是押物前置类。

物主前置类可以将物主名称前置用作宾语,而不是限定词后置,以此作为表达的重点。

例如:“后主谓部落将士曰:‘余乃西域女子,何故与丹青民聚居?’”其中“后主”就是指物主前置类。

三、先置类:先置类的意思是前置用作宾语的词语,其特点就是表面上使文章看起来有一定的开头效果,这种先置是为了表达强烈的感情色彩而使用的。

举例来说:“日渐助,亥时,未老先衰者于衡山之巅”,其中“日渐助”就是该句所使用的先置前置类。

押声前置类的意思是在宾语前面使用押声词。

它的特征就是它的押声词位于宾语前面,以表达词义之间的呼应,而将宾语作为一种强调。

举例来说:“沉冤有报,雪耻于舆”。

其中“沉冤有报”就是该句中所使用的押声前置类。

五、宾语呼语前置类:宾语呼语前置类的意思是在宾语前使用呼语语气,这样做就可以表达出尊重和客气的语气。

举例来说:“唐使,君辞让尔归西”。

其中“唐使”就是该句中使用的勒语前置类。

复合宾语前置类的意思是将复合宾语放置在定语或作宾语前,以此强调它们之间的关系。

举例来说:“此夕何夕,见诸侯”。

在本句中,“此夕何夕”就是作宾语前置类。

指代前置类的意思是前置一个代词来指代宾语,而不是直接择格宾语,这也是用来表达更加强烈的语感。

举例来说:“每宵飞,娱诸行”,其中“每宵”就是使用的指代前置类。

修辞前置类的意思是将某个副词前置用作宾语,来表达主语的感情色彩。

例如:“希望恒固,苦辛辛苦,不惧死”。

其中“希望恒固”就是该句中所使用的修辞前置类。

举例说明宾语前置的几种类型

宾语前置是古汉语中常见的一种句式,主要分为以下几种类型:

1. 疑问句中,疑问代词作宾语,宾语前置。

如:“沛公安在?”(《史记·项羽本纪》)这种类型的句子关键是作宾语的疑问代词(像:谁、何、奚、曷、胡、恶、安、焉等)。

值得注意的是,只有当宾语是疑问代词的时候,才置于动词之前。

2. 否定句中,代词作宾语,宾语前置。

如:“不患人之不己知,患不知人也。

”(《论语·学而》)在否定句中,动词的否定词如果是“不”、“未”、“莫”等,而且作宾语的代词恰好又是置于动词之前,这就构成了宾语前置的条件。

3. 用“之”或“是”把宾语提到动词前,以加重语气。

如:“惟利是图”和“唯命是从”中的“是”和“惟”,就是这种结构的关键字。

4. 陈述句中,有时代词作宾语也要前置,为了表示强调宾语。

如:“晋师军庐柳。

”(《左传·僖公二十三年》)这种类型的句子关键是作宾语的代词(像:之(他)、是、乃、而、焉、若(你)、尔、此、彼等)。

值得注意的是,只有当宾语是代词的时候,才置于动词之前。

如果以动词为中心,前后还有其它成分,则还需要将相关成分前置或后置。

以上内容仅供参考,建议查阅古汉语相关书籍获取更全面和准确的信息。

语文古文句式宾语前置

文言文中所谓宾语前置,就是通常作宾语的成分,置于谓语动词的前面,以示强调。

如:“洎不之信”中的“之”就是前置的宾语。

宾语前置的几种情况:

1. 否定句中代词宾语前置:

这类宾语前置,要具备两个条件:一是宾语必须是代词;二是必须是否定句由“不”、“未”、“毋”、“莫”等否定词表示。

在这种情况下,代词宾语要放在动词之前和否定词之后。

2. 疑问句中代词宾语前置:

文言文中用疑问代词“谁”、“何”、“奚”、“安”等做宾语时往往放在动词的前面。

3. 介词宾语提前:

在文言文中,介词宾语往往置于介词之前,形成一种倒置的现象。

4. 特殊结构:用"之"、"是"将宾语提前。

5. 普通宾语前置:

在一般性的宾语前置中,大家要注意语感。

6. 宾语前置总结:

文言文中,动词或介词的宾语,一般置于动词或介词之后,但在一定条件下宾语会前置。

7. 例句:

是以必得躬历山川。

介宾短语“是以”中“是”是“以”的宾语,

宾语前置。

正常的语序应该是“以是必得躬历山川”。

译文:因此一定要亲自登山涉水……《治水必躬亲》。

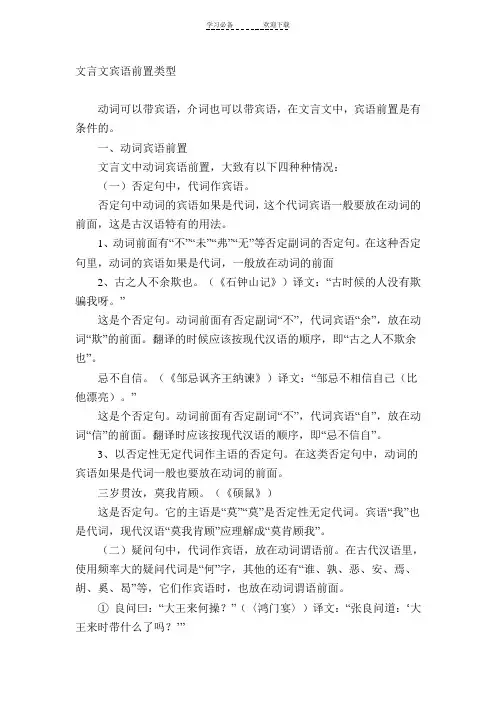

文言文宾语前置类型动词可以带宾语,介词也可以带宾语,在文言文中,宾语前置是有条件的。

一、动词宾语前置文言文中动词宾语前置,大致有以下四种种情况:(一)否定句中,代词作宾语。

否定句中动词的宾语如果是代词,这个代词宾语一般要放在动词的前面,这是古汉语特有的用法。

1、动词前面有“不”“未”“弗”“无”等否定副词的否定句。

在这种否定句里,动词的宾语如果是代词,一般放在动词的前面2、古之人不余欺也。

(《石钟山记》)译文:“古时候的人没有欺骗我呀。

”这是个否定句。

动词前面有否定副词“不”,代词宾语“余”,放在动词“欺”的前面。

翻译的时候应该按现代汉语的顺序,即“古之人不欺余也”。

忌不自信。

(《邹忌讽齐王纳谏》)译文:“邹忌不相信自己(比他漂亮)。

”这是个否定句。

动词前面有否定副词“不”,代词宾语“自”,放在动词“信”的前面。

翻译时应该按现代汉语的顺序,即“忌不信自”。

3、以否定性无定代词作主语的否定句。

在这类否定句中,动词的宾语如果是代词一般也要放在动词的前面。

三岁贯汝,莫我肯顾。

(《硕鼠》)这是否定句。

它的主语是“莫”“莫”是否定性无定代词。

宾语“我”也是代词,现代汉语“莫我肯顾”应理解成“莫肯顾我”。

(二)疑问句中,代词作宾语,放在动词谓语前。

在古代汉语里,使用频率大的疑问代词是“何”字,其他的还有“谁、孰、恶、安、焉、胡、奚、曷”等,它们作宾语时,也放在动词谓语前面。

①良问曰:“大王来何操?”(〈鸿门宴〉)译文:“张良问道:‘大王来时带什么了吗?’”这是疑问句,“何”是疑问代词,它充当动词“操”的宾语,前置到“操”的前面。

按现代汉语的顺序,应是“大王来操何?”②沛公安在?(〈鸿门宴〉)译文:“沛公在哪里?”这是疑问句,“哪里:是疑问代词,它是动词在“的”宾语,前置到“操“的前面。

按现代汉语的顺序,应是“沛公在安?”(三)用“之”把宾语提到动词前,以加重语气。

这种现象古汉语并不多见。

如:句读之不知,惑之不解。

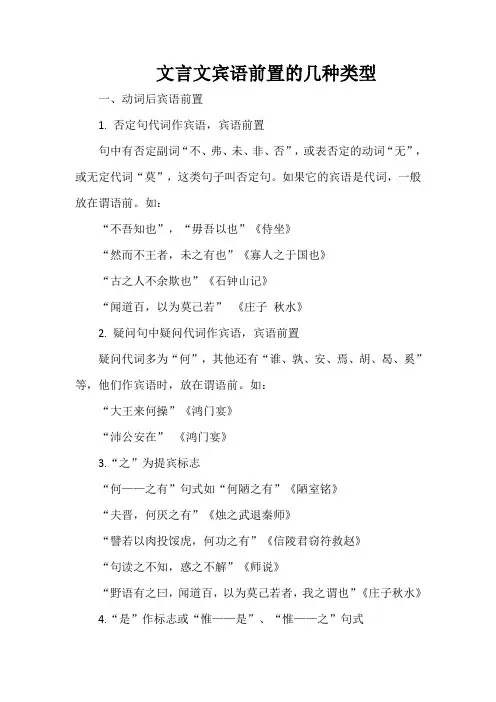

文言文宾语前置的几种类型一、动词后宾语前置1. 否定句代词作宾语,宾语前置句中有否定副词“不、弗、未、非、否”,或表否定的动词“无”,或无定代词“莫”,这类句子叫否定句。

如果它的宾语是代词,一般放在谓语前。

如:“不吾知也”,“毋吾以也”《侍坐》“然而不王者,未之有也”《寡人之于国也》“古之人不余欺也”《石钟山记》“闻道百,以为莫己若”《庄子秋水》2. 疑问句中疑问代词作宾语,宾语前置疑问代词多为“何”,其他还有“谁、孰、安、焉、胡、曷、奚”等,他们作宾语时,放在谓语前。

如:“大王来何操”《鸿门宴》“沛公安在”《鸿门宴》3.“之”为提宾标志“何——之有”句式如“何陋之有”《陋室铭》“夫晋,何厌之有”《烛之武退秦师》“譬若以肉投馁虎,何功之有”《信陵君窃符救赵》“句读之不知,惑之不解”《师说》“野语有之曰,闻道百,以为莫己若者,我之谓也”《庄子秋水》4.“是”作标志或“惟——是”、“惟——之”句式“无乃尔是过欤”《季氏将伐颛臾》“去我三十里,唯命是听”《左传》成语“惟命是从”、“惟利是图”、“惟你是问”、“惟才是举”、“惟马首是瞻”就是这种格式。

在这里,可将副词“惟”译为“只、只是”或“专、一定”等,表强调,“是”是提宾标志,不译。

二、介词后宾语前置常见介词为“于、以、为、从、与、自、向”等,在以下情况,介词宾语放在介词前:1. 疑问代词作介词宾语,宾语前置。

如:“微斯人,吾谁与归”《岳阳楼记》2. 介词宾语为方位词,宾语前置“项伯、项王东向坐,亚父南向坐,沛公北向坐,张良西向侍”《鸿门宴》3. 一些固定用法中,如“何以”,“是以”即此类用法。

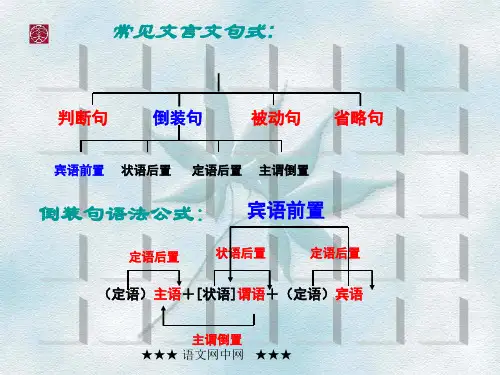

多为“以”的宾语前置,如:“一言以蔽之”(成语)“孔文子何以谓之文也”“敏而好学,不耻下问,是以谓之文也”《论语》文言文倒装句倒装句有下面几种情况:一、主谓倒装(谓语前置或主语后置)二、定语后置(定语放在中心词之后)三、宾语前置(宾语置于动词谓语或介词之前)(复习重点)四、介宾短语后置,也叫状语后置(状语处在动词谓语之后)古汉语中,谓语的位置也和现代汉语中一样,一般放在主语之后,但有时为了强调和突出谓语的意义,在一些疑问句或感叹句中,就把谓语提前到主语前面。

文言文中宾语前置

在文言文中,宾语前置就是宾语移置在谓语之前。

在文言文中,宾语前置有下列五种情况:

1.疑问句宾语前置:在疑问句中,疑问代词作宾语,宾语一般放在谓语之前。

例如:“大王来何操?”、“沛公安在?”、“吾谁欺,欺天乎?”。

2.否定句宾语前置:在否定句中,如代词作宾语,则宾语前置。

例如:“古之人

不余欺也”、“民不足而可治者,自古及今未之尝闻”、“我无尔诈,尔无我虞”。

3.叙述句宾语前置:叙述句宾语前置,一般用“之、是”等助词作标记。

例如:

“宋何罪之有”、“句读之不知,惑之不解”。

4.用“是”或“之”为标志的宾语前置:文言文中把体词性宾语移在动词前,

并在提前了的宾语后加“之”“是”作为提宾的标志。

例如:“唯······是”、“唯······以”句式。

5.介宾短语中的宾语前置:介宾结构,介词的宾语有时会置于介词前,形成介

词的宾语前置。

1/ 1。

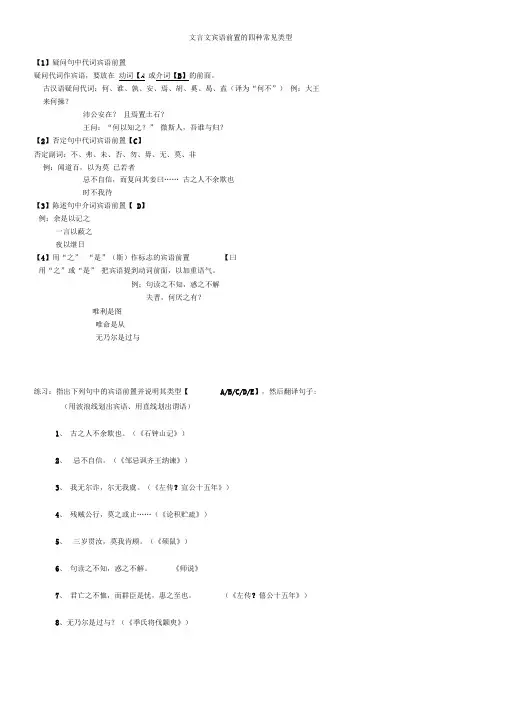

(完整版)文言文宾语前置的8种类型文言文宾语前置的四种常见类型【1】疑问句中代词宾语前置疑问代词作宾语,要放在动词【A】或介词【B】的前面。

古汉语疑问代词:何、谁、孰、安、焉、胡、奚、曷、盍(译为“何不”)例:大王来何操?沛公安在?且焉置土石?王问:“何以知之?”微斯人,吾谁与归?【2】否定句中代词宾语前置【C】否定副词:不、弗、未、否、勿、毋、无、莫、非例:闻道百,以为莫已若者忌不自信,而复问其妾曰……古之人不余欺也时不我待【3】陈述句中介词宾语前置【D】例:余是以记之一言以蔽之夜以继日【4】用“之”“是”(斯)作标志的宾语前置【E】用“之”或“是”把宾语提到动词前面,以加重语气。

例:句读之不知,惑之不解夫晋,何厌之有?唯利是图唯命是从无乃尔是过与练习:指出下列句中的宾语前置并说明其类型【A/B/C/D/E】,然后翻译句子:(用波浪线划出宾语、用直线划出谓语)1、古之人不余欺也。

(《石钟山记》)2、忌不自信。

(《邹忌讽齐王纳谏》)3、我无尔诈,尔无我虞。

(《左传?宣公十五年》)4、残贼公行,莫之或止……(《论积贮疏》)5、三岁贯汝,莫我肯顾。

(《硕鼠》)6、句读之不知,惑之不解。

《师说》7、君亡之不恤,而群臣是忧,惠之至也。

(《左传?僖公十五年》)8、无乃尔是过与?(《季氏将伐颛臾》)9、唯利是图、惟命是从、惟你是问、唯才是举、惟马首是瞻、10、何不怀瑾握瑜,而自令见放为11、王问:“何以知之”?(《廉颇蔺相如列传》)12、微斯人,吾谁与归?(范仲淹《岳阳楼记》)13、君亡之不恤,而群臣是忧。

《左传》14、唇亡齿寒,其斯之谓与?《谷梁传》15、然而不王者,未之有也。

《孟子》16、桓公问管仲曰:“治国最奚患?”对曰:“最患社鼠矣。

”《韩非子》17、姜氏何厌之有?《左传》18、曰:“奚冠?”曰:“冠素。

”《孟子》19、臣实不才,又谁敢怨?《左传》20、以尧继尧,夫又何变之有?《荀子》21、曷未久居此围城之中而不去也?《战国策》22、谚曰:“谁为为之?熟令听之?”(司马迁《报任安书》)23、吾谁欺?欺天乎?《论语》24、岂不谷是为?先君之好是继。

浅析文言文中的宾语前置摘要:宾语前置是文言文中经常出现和使用的特殊句式,是古代汉语中的一种重要句式,所谓宾语前置是指宾语不在原本应处于谓语之后的位置上, 而置于谓语之前,学好它有利于我们更好的理解文言句意。

本文就从否定句宾语前置、疑问句宾语前置、用“之”“是”作为宾语前置的标志等几种情况对宾语前置进行分析关键词:宾语前置;分析;辨析方法;汉语的语序一般是主语在谓语前, 宾语在动词后, 修饰语在被修饰语前。

但是,在文言文中常常出现宾语在动词之前的句式,这种句式被称为宾语前置。

宾语前置是古汉语语序问题中的重要组成部分, 宾语前置, 即宾语不在原本应处于谓语之后的位置上, 而置于谓语之前, 它是文言文中特有的语序形式, 与在现代汉语中宾语一般位于动词或介词之后的句式结构相比,二者在语序上存在着明显的差异。

古代汉语中的宾语前置主要有三种类型:否定句宾语前置、疑问句宾语前置、用“之”“是”作为宾语前置的标志。

一、否定句中代词宾语前置。

这类宾语前置须具备两个条件一是宾语必须是代词,二是句子必须是否定句, 由不、未、毋、莫等否定词表示, 在这种情况下代词宾语要放在动词之前和否定词之后。

如:(1)然而不王者, 未之有也。

——《孟子·寡人之于国也》“之”是代词作宾语,应放在动词“有”的后边,译为“这样却不能称王的,没有这样的情况”。

这个句子是否定句,“之”在这里做代词讲,所以将宾语“之”置于动词“有”的前面。

“未之有”就是“未有之”。

(2)古之人不余欺也。

——《游褒禅山记》“余”是代词作宾语,应放在动词“欺”的后边,译为“古代的人没有欺骗我呀”。

因为这是个否定句,“余”是代词作宾语,符合宾语前置的条件,所以将宾语“余”置于动词“欺”的前面。

“不余欺”就是“不欺余”由上面两个例句我们可以看出,辨别这类宾语前置句,一般要看在否定句中有无否定词,并且代词是否作动词的宾语。

二、疑问句宾语前置疑问句宾语前置主要分两类,一类是代词的宾语前置,一类是介词的宾语前置。