黄元御《四圣心源》图解

- 格式:pdf

- 大小:86.82 KB

- 文档页数:1

《黄元御四圣心源点睛》赵文举.导读(赵文举,吉林伊通县中医院原院长,一生研究黄氏医学)一代哲医、鸿儒黄元御,一生医学著作甚丰,传世者凡一十三部。

出身书香名门,幼承祖训,灵根夙植,少负奇志,聪慧颖悟,闻道独早。

深邃《易》、《老》之道,妙解《素》、《灵》之奥,将天地人三才同构,一理同气,一元运转,人体升降出入、盈虚消息,与天地同化,维系全息态势。

法象者,莫大于天地;变化着,莫大于四时;悬诸著明,莫大于日月。

纤芥之吾身,一太极也,广纳须弥而不迫窄,万物皆备于我矣。

天人一也,未识天道,焉知人理,故善言天者,必有验于人,然则善言人者,亦必有验于天矣。

人秉天地之中气而生,天之在我者,五行之德也,地之在我者,五行之气也。

黄帝、岐伯、越人、仲景之书,争光日月。

涤滤玄览,空明研悟,考镜灵兰之秘,讵读仲景《伤寒》,灵台夜辟,玄钥晨开,独悟四圣之心源。

崇阳尚中,阴易长而阳易消,阳气衰则水寒土湿,脾陷胃逆,中气堙郁,枢轴弗运,四维莫转,升降反作。

鸟飞而上,鱼潜而下,火则上炎,水则下注,浊气逆上,清气陷下,人之衰老病死,莫不由此。

天之大宝,一丸红日,人之大宝,一息真阳,医家之药,首在中气,扶阳抑阴,泄水补火,己升戊降,黄潜于中宫。

脾升则肝肾亦升,故水木不郁;胃降则心肺亦降,故金火不滞。

火降则水不下寒,水升则火不上热,平人下温而上清者,以坎阳离阴独斡乎中气也。

却病延年之法,莫妙乎此。

中者,坎阳离阴交媾之媒,此意得之《灵》、《素》,读唐宋以后书,未易生兹妙悟也。

黄氏于《经》、《史》、《子》、《集》无不淹贯,乃都昌上士,莱国鸿生,史服经衣,探《八索》、《九丘》之奥,仪仗仁巢,发三辰五嶽之灵。

远绍汉晋文体风骨以著书立论,悬解经典,运以骈四俪六之体势,锦心绣口之华章,虑周而藻密,章法严谨,阐释剔彻。

每部书首之自序文章,可谓篇篇皆成雅作,閎大广博,妙远渊微,性灵所致,挥洒自如,跌宕起伏,独迈前贤。

《杝元》当是汉晋赋体的精品,通篇文采高古,气势磅礴,汪洋恣肆,仰观吐曜,俯察含章,溯其往古,酌其来今,旁及万象。

四圣心源方剂2014-11-25 10:18:49看黄元御的四圣心源,将书中的方剂择录下来,用起来好查找,也可以反复琢磨,好深刻理解四圣心源的内涵。

择录时很粗糙。

四圣心源方剂2.1.1 六气治法(31)1)治厥阴风木法桂枝苓胶汤:甘草桂枝白芍茯苓当归阿胶生姜大枣上热加黄芩,下寒加干姜、附子。

2 )治少阴君火法黄连丹皮汤:黄连白芍生地丹皮。

少阴病,水胜火负,最易生寒。

若有下寒,当用椒、附。

3 )治少阳相火法柴胡芍药汤:柴胡黄芩甘草半夏人参生姜大枣白芍4)治太阴湿土法术甘苓泽汤:甘草茯苓白朮泽泻5)治阳明燥金法百合五味汤:百合石膏麦冬五味6 )治太阳寒水法苓甘姜附汤:甘草茯苓干姜附子。

太阳病,最易化生湿热,以化气于丙火,而受制于湿土也。

若有湿热,当用栀、膏之类。

4 劳伤方4.1 中气(48)黄芽汤人参三钱甘草二钱,炙茯苓二钱干姜二钱。

煎大半杯,温服。

中气之治,崇阳补火,则宜参姜,培土泻水,则宜甘苓。

其有心火上炎,慌悸烦乱,则加黄连、白芍以清心。

肾水下寒,遗泄滑溏,则加附子、川椒以温肾。

肝血左郁,凝涩不行,则加桂枝、丹皮以疏肝。

肺气右滞,痞闷不通,则加陈皮、杏仁以理肺。

4.2 阴阳4.2.1 阴虚(49)地魄汤:炙甘草二钱制半夏三钱麦冬三钱芍药三钱五味子一钱元参三钱4.2.2 阳虚(50)天魂汤:甘草二钱桂枝三钱茯苓三钱干姜三钱人参三钱附子三钱4.2.3 阴脱(51)乌肝汤:甘草二钱人参三钱茯苓三钱干姜三钱附子三钱,炮首乌三钱,蒸芍药三钱桂枝11克4.2.4 阳脱(52)兔髓汤:甘草7克人参11克五味7克半夏11克龙骨(锻,研)7克元参11克附子11克牡蛎(锻,研)11克4.3 精神4.3.1 神惊(53)金鼎汤:甘草7克茯苓11克半夏11克桂枝11克芍药11克龙骨7克牡蛎11克4.3.2 精遗(54)玉池汤:甘草二钱茯苓三钱桂枝三钱芍药三钱龙骨二钱牡蛎三钱附子三钱砂仁一钱,炒,研,去皮4.4 气血4.4.1 气滞(56)下气汤:甘草二钱半夏三钱五味一钱茯苓三钱杏仁三钱,泡,去皮尖贝母二钱,去心芍药二钱橘皮二钱温服。

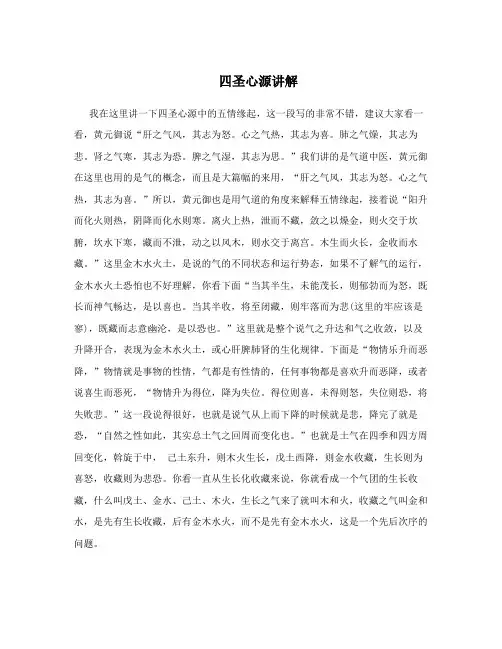

四圣心源讲解我在这里讲一下四圣心源中的五情缘起,这一段写的非常不错,建议大家看一看,黄元御说“肝之气风,其志为怒。

心之气热,其志为喜。

肺之气燥,其志为悲。

肾之气寒,其志为恐。

脾之气湿,其志为思。

”我们讲的是气道中医,黄元御在这里也用的是气的概念,而且是大篇幅的来用,“肝之气风,其志为怒。

心之气热,其志为喜。

”所以,黄元御也是用气道的角度来解释五情缘起,接着说“阳升而化火则热,阴降而化水则寒。

离火上热,泄而不藏,敛之以燥金,则火交于坎腑,坎水下寒,藏而不泄,动之以风木,则水交于离宫。

木生而火长,金收而水藏。

”这里金木水火土,是说的气的不同状态和运行势态,如果不了解气的运行,金木水火土恐怕也不好理解,你看下面“当其半生,未能茂长,则郁勃而为怒,既长而神气畅达,是以喜也。

当其半收,将至闭藏,则牢落而为悲(这里的牢应该是寥),既藏而志意幽沦,是以恐也。

”这里就是整个说气之升达和气之收敛,以及升降开合,表现为金木水火土,或心肝脾肺肾的生化规律。

下面是“物情乐升而恶降,”物情就是事物的性情,气都是有性情的,任何事物都是喜欢升而恶降,或者说喜生而恶死,“物情升为得位,降为失位。

得位则喜,未得则怒,失位则恐,将失败悲。

”这一段说得很好,也就是说气从上而下降的时候就是悲,降完了就是恐,“自然之性如此,其实总土气之回周而变化也。

”也就是土气在四季和四方周回变化,斡旋于中,己土东升,则木火生长,戊土西降,则金水收藏,生长则为喜怒,收藏则为悲恐。

你看一直从生长化收藏来说,你就看成一个气团的生长收藏,什么叫戊土、金水、己土、木火,生长之气来了就叫木和火,收藏之气叫金和水,是先有生长收藏,后有金木水火,而不是先有金木水火,这是一个先后次序的问题。

“若轮枢莫运,升降失职,喜怒不生,悲恐弗作,则土气凝滞,而生忧思。

”这里说的是整个气机运化要有升降、开合,才能生生不已,不断延续,如果一旦生长化收藏、开合升降的过程失灵了,所有的环节都会出现问题,没有了开后面就没有合,没有了藏到了春天也没有办法升起来,没有降也没有物质资源去收藏,所有东西一凝滞了,土气也凝结了,无法做事了,土气凝滞而生忧思,这个忧思应该放在前面而不是放在后面,是忧思导致生机减慢,最终导致土气凝滞,而不是土气凝滞了而产生忧思,这里不太严谨。

行者老师讲《四圣心源》脉法解一、脉法解一 (3)问:毛折乃死,是什么意思? (8)问:男女左右,大小不同,道理在哪里? (9)问:讲讲六阴脉。

(9)问:脉细代表什么含义? (9)问:牙痛有何妙方? (10)问:吐酸水的病机? (10)问:有个朋友找医生号脉时告诉他是心肌肥大,请问这是根据什么标准来判断的? (11)二、脉法解二 (12)问:“右关尺浮,右寸沉;左三部皆沉弱。

”可以讲一下这脉象,这脉象是什么意思呢? (14)问:左三部脉几乎切不到? (15)问:右尺脉浮不是相火不能安藏吗?用沙半理中应该不加附子吧。

(15)问:左大顺男,右大顺女 (15)问:脉阴阳是指什么 (16)问:脉细向来说是营分不足或是精气不足的,总体上说是阴分不足这个结论对吗? (16)问:现在把的脉象大多是弦而细。

(16)问:开始是两关脉紧,吃了附子理中汤,现在是浮数 (16)问:晚上 1—3 点要吐完痰才能睡觉 (17)问:左三脉细而弦,右寸细、关、尺摸不到 (17)问:左脉细,右脉大 (18)问:如何学脉法 (18)问:日本汉医书如何 (19)问:如何学习脉法,从那里入手 (19)问:四时脉象,那个是生理脉,病理脉? (19)问:脉原于足阳明胃,起于足少阴肾,止于手少阴心是怎么回事? (20)问:学脉从何处入手最为有利? (21)三、脉法解三 (21)问:为什么弦数脉主热也主寒呢? (23)问:那迟数脉只能根据一个人的前后情况来对比,横向对比意义不大。

(23)问:作为客热,不能消谷,这里面这个客热这个热是指脉数还是指阳虚发热? (31)问:我想问一下,那个伤寒论122条说的,有条文说得这个,数为客热,客在这代表假的意思,不是外来之热的意思,是不是假热的意思是吗? (31)问:那这种火是吧它除了比方脉数之外呢,还有没有像其它的比如像口干啊什么的,这些其它的一些热象,体温高啊,或者病人自我感觉发热,有没有其它的说这些脉数,还有其它的热象吗?就这个阳气不能潜降的这种发热。

四圣心源清·黄元御民间中医网黄元御医书整理小组校编/forum/四圣心源自叙医有黄帝、岐伯、越人、仲景,四圣之书,争光日月。

人亡代革,薪火无传,玉楸子悯后世作者不达其意,既解《伤寒》、《金匮》,乃于己巳二月,作《四圣心源》,解内外百病,原始要终,以继先圣之业。

创辟大略,遇事辍笔。

庚午四月,北游帝城。

十一月终,南赴清江。

辛未二月,随驾武林。

四月还署,研思旧草,十得其九,厥功未竟。

八月十五,开舟北上,再客京华。

壬申十月,作天人之解,续成全书。

癸酉二月,解长沙药性,五月删定《伤寒》,七月笔削《金匮》,八月修瘟疫痘疹,成于九月十七。

维时霖雨初晴,商飙徐发,落木飘零,黄叶满阶。

玉楸子处萧凉之虚馆,坐寂寞之闲床,起他乡之遥恨,生故国之绵思。

悲哉!清秋之气也,黯然远客之心矣!爰取《心源》故本,加之润色。

嗟乎!往者虞卿违赵而著《春秋》,屈原去楚而作《离骚》。

古人论述,往往失地远客,成于羁愁郁闷之中。

及乎书竣业就,乃心独喜,然后知当时之失意,皆为后此之得意无穷也。

向使虞卿终相赵国,屈原永宦楚邦,则《离骚》不作,《春秋》莫著,迄于今,其人已朽,其书不传,两人之得意,不如其失意也。

当世安乐之人,其得天者诚厚。

然隙驷不留,尺波电谢,生存而处华屋,零落而归山丘,身与夕露同晞,名与朝华并灭。

荆棘狐兔之中,樵牧歌吟之下,其为安乐者焉在!窃以为天之厚安乐之人,不如其厚羁愁之士。

丈夫得失之际,非俗人之所知也。

顾自己巳,以至壬申,历年多矣,元草未就,是天既长与以穷愁之境,而不频假以萧闲之日。

帝眷之隆,何可恃也,良时非多,勗之而已。

癸酉九月甲戌昌邑黄元御-1-四圣心源-2-阳湖张琦序医学盛于上古,而衰于后世。

自黄岐立法,定经脉,和药石,以治民疾,天下遵守,莫之或二。

于是有和、缓、扁鹊、文挚、阳庆、仓公之徒相继而起,各传其术,以博施当世,而方药至张仲景而立极。

厥后皇甫谧、王叔和、孙思邈祖述而发扬之。

起废痼,润枯毙,含生育物,绝厉消沴,黄岐之道,于斯为盛。

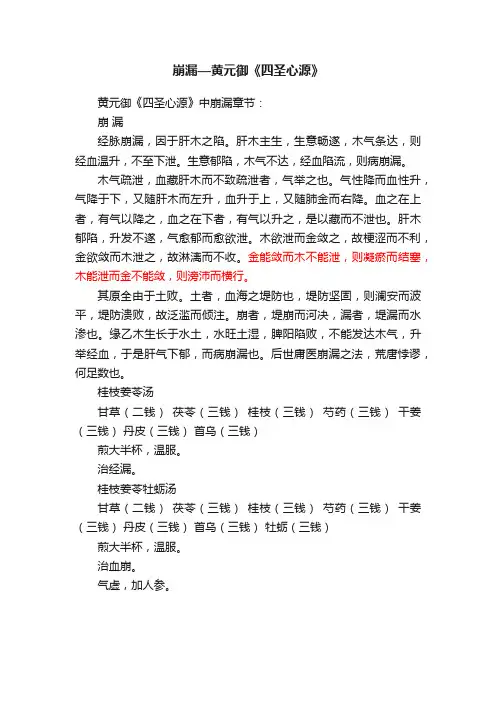

崩漏—黄元御《四圣心源》

黄元御《四圣心源》中崩漏章节:

崩漏

经脉崩漏,因于肝木之陷。

肝木主生,生意畅遂,木气条达,则经血温升,不至下泄。

生意郁陷,木气不达,经血陷流,则病崩漏。

木气疏泄,血藏肝木而不致疏泄者,气举之也。

气性降而血性升,气降于下,又随肝木而左升,血升于上,又随肺金而右降。

血之在上者,有气以降之,血之在下者,有气以升之,是以藏而不泄也。

肝木郁陷,升发不遂,气愈郁而愈欲泄。

木欲泄而金敛之,故梗涩而不利,金欲敛而木泄之,故淋漓而不收。

金能敛而木不能泄,则凝瘀而结塞,木能泄而金不能敛,则滂沛而横行。

其原全由于土败。

土者,血海之堤防也,堤防坚固,则澜安而波平,堤防溃败,故泛滥而倾注。

崩者,堤崩而河决,漏者,堤漏而水渗也。

缘乙木生长于水土,水旺土湿,脾阳陷败,不能发达木气,升举经血,于是肝气下郁,而病崩漏也。

后世庸医崩漏之法,荒唐悖谬,何足数也。

桂枝姜苓汤

甘草(二钱)茯苓(三钱)桂枝(三钱)芍药(三钱)干姜(三钱)丹皮(三钱)首乌(三钱)

煎大半杯,温服。

治经漏。

桂枝姜苓牡蛎汤

甘草(二钱)茯苓(三钱)桂枝(三钱)芍药(三钱)干姜(三钱)丹皮(三钱)首乌(三钱)牡蛎(三钱)

煎大半杯,温服。

治血崩。

气虚,加人参。

黄元御《四圣心源》天魂汤详解组成:甘草二钱,桂枝三钱,茯苓三钱,干姜三钱,人参三钱,附子三钱。

方义:人参、甘草补中气,运中焦。

茯苓去中焦湿气。

桂枝、附子、干姜温散鼓动阳气。

其实就是黄芽汤运中焦(炙甘草改为甘草,防辛热过度),桂枝、附子从左路升达。

功效作用:扶阳,阳虚宜升,润养升达。

用药特点:运转中焦的基础上,升达扶阳。

暖脾温肾、脾肾双补。

《四圣心源》天魂汤:甘草二钱,桂枝三钱,茯苓三钱,干姜三钱,人参三钱,附子三钱。

煎大半杯,温服。

火为阳,而阳升于肝脾,脾陷而肝木不生,温气颓败,则阳无生化之原。

脾陷之根,因于土湿,土湿之由,原于水寒。

甘草、茯苓,培土而泻湿,干姜、附子暖脾而温肾,人参、桂枝,达木而扶阳。

若肝血虚弱,不能生火,则用归、地、首乌以培阳神之原。

《四圣心源卷四·劳伤解·阳虚》:阳盛于上而生于下,水中之气,是曰阳根。

阳气长养,爰生木火。

阳性浮动,其根一生,则浮动而亲上者,性也,是以木生而火长。

而木火之生长,全赖脾土之升,脾土左升,木生于东而火长于南,纯阳之位,阴气萌滋,此金水收藏之根本也。

脾土不升,木火失生长之政,一阳沦陷,肾气澌亡,则下寒而病阳虚。

人知其木火之衰,而不知其脾土之弱。

脾以阴体而抱阳魂,旺则血生而神化。

以血藏于肝而实生于脾,肝血温升而化阳神,即脾土之左旋而变化者也。

是宜升肝脾以助生长,不止徒温肾气也。

天魂汤甘草二钱桂枝三钱茯苓三钱干姜三钱人参三钱附子三钱煎大半杯,温服。

火为阳,而阳升于肝脾,脾陷而肝木不生,温气颓败,则阳无生化之原。

脾陷之根,因于土湿,土湿之由,原于水寒。

甘草、茯苓,培土而泻湿,干姜、附子,暖脾而温肾,人参、桂枝,达木而扶阳。

若肝血虚弱,不能生火,则用归、地、首乌,以培阳神之原。

以火清则神发,血者,神魂之母也。

夫纯阳则仙,纯阴则鬼。

阳盛则壮,阴盛则病。

病于阴虚者,千百之一,病于阳虚者,尽人皆是也。

后世医术乖讹,乃开滋阴之门,率以阳虚之人,而投补阴之药,祸流今古,甚可恨也。

黄元御《四圣心源》金鼎汤详解组成:甘草二钱,茯苓三钱,半夏三钱,桂枝三钱,芍药三钱,龙骨二钱,牡蛎三钱方义:甘草、茯苓补中气、祛湿、运中焦。

半夏镇降一气、化中土痰湿,引气下行。

龙骨、牡蛎镇降收藏,使心神归位。

桂枝升发木气、芍药平息风木,共使左路顺利升发。

功效作用:适用于神惊,惊悸不宁。

用药特点:疏通道路、敛神归位。

使用注意:1、其上热者,倍芍药以清胆火;下寒者,加附子以温肾水。

2、中土湿气痰浊重,加化痰药,如苍术、竹茹、桔梗、射干等。

3、木郁血瘀,则加舒肝行气活血药,如延胡索、桃仁、牡丹皮、丹参等。

4、中焦寒,则加生姜、干姜。

下焦寒,则加附子。

《四圣心源》金鼎汤:甘草二钱茯苓三钱半夏三钱桂枝三钱芍药三钱龙骨二钱牡蛎三钱。

煎大半杯,温服。

惊悸之证,土湿胃逆,相火不藏,应用茯苓去湿,半夏降胃,桂枝达肝,芍药敛胆,龙骨、牡蛎藏精聚神,以蛰阳根。

阳降根深,则魂谧神安,惊悸不作矣。

其上热者,倍芍药以清胆火;下寒者,加附子以温肾水。

若病重年深奔豚,凝结少腹,气块坚硬澌寒。

此阴邪已盛,缓用附子,当燥土去湿,调其脾胃,后以温燥之药熬膏贴之。

《四圣心源卷四·劳伤解·神惊》神发于心而交于肾,则神清而不摇。

神不交精,是生惊悸,其原由于胆胃之不降。

乙木上行,而生君火,甲木下行,而化相火。

升则为君而降则为相,虽异体而殊名,实一本而同原也。

相火之降,赖乎胃土,胃气右转,阳随土蛰,相火下根,是以胆壮而神谧。

相火即君火之佐,相火下秘,则君火根深而不飞动,是以心定而神安。

胃土不降,相火失根,虚浮惊怯,神宇不宁。

缘君相同气,臣败而君危,故魂摇而神荡也。

阳神秘藏,则甘寝而善记,阳泄而不藏,故善忘而不寐也。

胃土之不降,由于脾土之湿。

足阳明化气于燥金,性清降而收敛,金收而水藏之,故阳蛰于坎府。

湿则胃土上郁,收令不行,故火泄而阳飞也。

火炎于上,肾水沉寒,阴凝气结,久而弥坚,历年增长,状如怀子,是谓奔豚。

奔豚者,肾肝之阴气聚而不散者也。

黄元御《四圣心源》《四圣心源》是黄元御所有著作中水平最高的一本,顶峰之作,它的理论体系简单地讲就是一气周流。

黄元御一直强调本气为病,外邪和自身的正气是相对而言,对于疾病来讲,真正引起疾病的还是自身正气、本气为主,外邪是助缘、诱因而已。

《内经》里面讲“正气存内,邪不可干”。

所以他是站在本气为病的根基上,都是从自身正气,本气为病的角度来论述。

本气,就是自身的正气,经常讲的一气周流,土枢四象。

中气为枢纽,左升右降。

《四圣心源》的第一章讲《天人解》,是从天人合一的角度来阐述。

讲病、论病、治病都是从自身正气的角度出发,而对外在邪气的阐述相对少一些。

所以用药、观点都是偏于温阳,反对苦寒,黄元御本身是圆融大家,即不推崇温阳,也不推崇温病派的苦寒伤阳,讲究运转中土,流通一气,人体的一气只要在流通就是一股阳气,所以一定要保护好这股阳气,不能过用苦寒。

在保护好这股阳气的基础上,这股阳气是有升有降的,所以他既有温通的药,也有凉降的药,滋阴助阳是并重。

很多人反映,用《四圣心源》的方子治病,有时效果不错,有时没有效果,不知什么原因。

实际上是对《四圣心源》理论体系了解地不够透彻。

因为黄元御主要是从本气为病、从自身正气这个角度,所以他的方子主要是调节自身正气的。

但是有时候有一些急性病,或者有一些郁结比较重的病,邪气比较重,需要去邪气的时候,单纯去扶正气,有时候病确实好得比较慢,甚至看不到效果。

是对黄元御的东西没有理解透。

所以有些疾病临床上需要先去邪气,但是去邪气的同时也始终要知道,他自身的正气还是在按黄元御的体系运转着,时刻要保护好它。

去邪气的前提是在正气能够支撑的基础上去邪气,一旦邪气去得差不多了,马上就要转过来辅助正气,一旦辅助正气,就是黄元御这一套东西,效果非常地好,立竿见影。

讲一个小案例。

八十多岁的老太太,一直便秘,没有其他的病,就是年龄大了,经常一个多星期排不出大便,很痛苦。

去医院检查,医院说你这个宿便,都在肠子里面,自己下不来了,说如果再不处理就成肠梗阻了,建议手术治疗比较好。

黄元御《四圣心源》之先导火神派之肇基展开全文黄元御(1705-1758)名玉璐,字元御,一字坤载,号研农,别号玉楸子,昌邑市黄家辛戈村人。

清代著名医学家,尊经派的代表人物,他继承和发展了博大精深的祖国医学理论,对后世医家影响深远,被誉为“一代宗师”。

黄元御为明代名臣黄福十一世孙。

祖运贞,廪贡生,侯选训导;叔祖运启,顺治戊戌科进士,官至兵科给事中;父钟,邑庠生;兄德润,增生;德淳,监生。

黄元御出身于这样一个世代簪缨的书香门第,自幼深受家学影响。

少年时代,其父为之延请侨寓昌邑的名儒于子遽先生为师,学习举业制艺,遍览经史著作,希望他能够登科入仕,光耀门庭。

黄元御也“常欲奋志青云,以功名高天下”,效其先祖黄福,做出轰轰烈烈的勋业。

雍正二年(1724),甫近弱冠之龄的黄元御考中邑庠生。

雍正十二年(1734),黄元御三十岁,因用功过勤,突患眼疾,左目红涩,白睛如血,不得已延医就诊。

而庸医误用大黄、黄连等寒泄之剂,致脾阳大亏,数年之内,屡犯中虚,左目完全失明。

科举时代,五官不正,不准入仕,遭此劫难,黄元御的仕进之路被彻底断送。

在哀痛之余,他发愤立志:“生不为名相济世,亦当为名医济人”,走上了弃儒从医的道路。

黄元御凭着深厚的文化功底,苦读历代中医典籍,数年奋斗,浸浸有成,开始悬壶济世。

在行医过程中他又不断总结经验,医术精进,医名大盛,时人将之与诸城名医臧枚吉并称“南臧北黄”。

黄元御从医伊始,是从研读张仲景的《伤寒论》入手的,然后逐及《金匮玉函要略》,黄帝、岐伯《内经》,扁鹊《难经》等中医根本典籍。

他奉仲景等四人为“医门四圣”。

他认为“四圣”之外,历代名医持论多有偏失,以至误诊死人,其根本原因是因为”四圣“之书错简零乱,兼之历代传注谬误所致。

因此发愿致毕生精力,对“四圣”之书,从源到流,重加考订,还其本来面目,以凭后世遵循。

乾隆二年(1737),黄元御开始酝酿《伤寒悬解》一书的编著,并着手撰写《素灵微蕴》,乾隆五年(1740)九月完稿,四卷二十六篇,在该书中黄元御首次提出了“培植中气,扶阳抑阴”的诊病理论。

《四圣心源》左升右降模型图2014-10-02 20:37:17阴阳变化阴阳未判,一气混茫。

气含阴阳,则有清浊,清则浮升,浊则沉降,自然之性也。

升则为阳,降则为阴,阴阳异位,两仪①分焉。

清浊之间,是谓中气,中气者,阴阳升降之枢轴,所谓土也。

枢轴运动,清气左旋,升而化火,浊气右转,降而化水。

化火则热,化水则寒。

方其半升,未成火也,名之曰木。

木之气温,升而不已,积温成热,而化火矣。

方其半降,未成水也,名之曰金。

金之气凉,降而不已,积凉成寒,而化水矣。

水、火、金、木,是名四象②。

四象即阴阳之升降,阴阳即中气之浮沉。

分而名之,则曰四象,合而言之,不过阴阳,分而言之,则曰阴阳,合而言之,不过中气所变化耳。

四象轮旋,一年而周。

阳升于岁半之前,阴降于岁半之后。

阳之半升则为春,全升则为夏,阴之半降则为秋,全降则为冬。

春生夏长,木火之气也,故春温而夏热;秋收冬藏,金水之气也,故秋凉而冬寒。

土无专位,寄旺于四季之月,各十八日,而其司令之时,则在六月之间。

土合四象,是谓五行也。

气血原本肝藏血,肺藏气,而气原于胃,血本于脾。

盖脾土左旋,生发之令畅,故温暖而生乙木;胃土右转,收敛之政行,故清凉而化辛金。

午半阴生,阴生则降,三阴右降,则为肺金。

肺金即心火之清降者也,故肺气清凉而性收敛。

子半阳生,阳生则升,三阳左升,则为肝木。

肝木即肾水之温升者也,故肝血温暖而性生发。

肾水温升而化木者,缘己土之左旋也,是以脾为生血之本。

心火清降而化金者,缘戊土之右转也,是以胃为化气之原。

气统于肺,凡脏腑经络之气,皆肺气①之所宣布也;其在脏腑则曰气,而在经络则为卫。

血统于肝,凡脏腑经络之血,皆肝血之所流注也;其在脏腑则曰血,而在经络则为营。

营卫者,经络之气血也。

黄元御《四圣心源》五气分主

肝属木,其色青,其臭躁,其味酸,其声呼,其液泣。

心属火,其臭焦,其味苦,其声笑,其液汗,其色赤。

脾属上,其味甘,其声歌,其液涎,其色黄,其臭香。

肺属金,其声哭,其液涕,其色白,其臭腥,其味辛。

肾属水,其液唾,其色黑,其臭腐,其味咸,其声呻。

盖肝主五色,五藏之色,皆肝气之所入也。

入心为赤,入脾为黄,入肺为白,入肾为黑。

心主五臭,五藏之臭,皆心气之所入也。

入脾为香,入肺为腥,入肾为腐,入肝为躁。

脾主五味,五藏之味,皆脾气之所入也。

入肺为辛,人肾为咸,入肝为酸,人心为苦。

肺主五声,五藏之声,皆肺气之所入也。

入肾为呻,入肝为呼,入心为言,入脾为歌。

肾主五液,五藏之液,皆肾气之所入也。

入肝为泪,入心为汗,入脾为涎,入肺为涕。