钢的五种热处理工艺

- 格式:doc

- 大小:42.50 KB

- 文档页数:6

钢的热处理工艺方式

钢的热处理工艺方式有多种,通常根据钢材的用途和要求来选择合适的热处理工艺。

以下是几种常见的钢的热处理工艺方式:

1. 淬火(Quenching):将高温加热后的钢材迅速冷却,使其组织转变为马氏体或贝氏体,从而增加钢材的硬度和强度。

2. 回火(Tempering):在淬火后,将钢材重新加热至一定温度,然后冷却至室温,通过调整回火温度和时间,可以使钢材的硬度和强度适度下降,同时还能提高钢材的韧性。

3. 规定化处理(Normalizing):将高温加热后的钢材在空气中冷却,使其组织均匀化,消除内部应力,提高钢材的韧性和延展性。

4. 淬火与回火组合(Quenching and Tempering):首先进行淬火使钢材达到一定的硬度和强度,然后进行回火处理以提高钢材的韧性,同时保持较高的强度。

5. 固溶处理(Solution Treatment):将钢材加热至足够高的温度后快速冷却,使固溶体内的溶质均匀溶解,从而改善钢材的塑性和加工性能。

6. 淬火回火组合与固溶处理相结合:根据具体需求,可以将淬火回火组合和固溶处理相结合,以综合提高钢材的硬度、韧性和耐蚀性等性能。

上述的热处理工艺方式只是钢材热处理中的一部分,不同钢材和具体要求还可以采用其他的热处理工艺方式,如时效处理、退火处理等。

热处理的选择和控制对于钢材的性能和质量有着重要的影响,需要根据具体情况进行调整和优化。

金属热处理是将金属工件放在一定的介质中加热到适宜的温度,并在此温度中保持一定时间后,又以不同速度冷却的一种工艺方法。

金属热处理是机械制造中的重要工艺之一,与其它加工工艺相比,热处理一般不改变工件的形状和整体的化学成分,而是通过改变工件内部的显微组织,或改变工件表面的化学成分,赋予或改善工件的使用性能。

其特点是改善工件的内在质量,而这一般不是肉眼所能看到的。

为使金属工件具有所需要的力学性能、物理性能和化学性能,除合理选用材料和各种成形工艺外,热处理工艺往往是必不可少的。

钢铁是机械工业中应用最广的材料,钢铁显微组织复杂,可以通过热处理予以控制,所以钢铁的热处理是金属热处理的主要内容。

另外,铝、铜、镁、钛等及其合金也都可以通过热处理改变其力学、物理和化学性能,以获得不同的使用性能。

在从石器时代进展到铜器时代和铁器时代的过程中,热处理的作用逐渐为人们所认识。

早在公元前770~前222年,中国人在生产实践中就已发现,铜铁的性能会因温度和加压变形的影响而变化。

白口铸铁的柔化处理就是制造农具的重要工艺。

公元前六世纪,钢铁兵器逐渐被采用,为了提高钢的硬度,淬火工艺遂得到迅速发展。

中国河北省易县燕下都出土的两把剑和一把戟,其显微组织中都有马氏体存在,说明是经过淬火的。

随着淬火技术的发展,人们逐渐发现冷剂对淬火质量的影响。

三国蜀人蒲元曾在今陕西斜谷为诸葛亮打制3000把刀,相传是派人到成都取水淬火的。

这说明中国在古代就注意到不同水质的冷却能力了,同时也注意了油和尿的冷却能力。

中国出土的西汉(公元前206~公元24)中山靖王墓中的宝剑,心部含碳量为0.15~0.4%,而表面含碳量却达0.6%以上,说明已应用了渗碳工艺。

但当时作为个人“手艺”的秘密,不肯外传,因而发展很慢。

1863年,英国金相学家和地质学家展示了钢铁在显微镜下的六种不同的金相组织,证明了钢在加热和冷却时,内部会发生组织改变,钢中高温时的相在急冷时转变为一种较硬的相。

常用钢热处理工艺热处理是一种通过改变金属结构来改善其力学性能的方法。

常用钢热处理工艺包括退火、正火、淬火、回火和表面淬火等。

下面对这几种常用钢热处理工艺进行详细介绍。

1. 退火退火是指将钢加热到一定温度,然后缓慢冷却。

退火工艺分为完全退火和等温退火两种。

完全退火是将钢材加热至超过临界温度,然后慢慢降温。

等温退火是将钢材加热至超过临界温度,然后在等温时间内,使钢材的温度均匀,从而使钢材的组织变得均匀,于是提高了钢材的韧性。

2. 正火正火是将钢加热到一定温度,然后快速冷却。

正火一般分为低温正火,中温正火和高温正火三种。

低温正火使钢材的硬度提高,但是韧性降低。

高温正火使钢材的韧性提高,但是硬度降低。

中温正火平衡了钢材的硬度和韧性。

3. 淬火淬火是指将钢加热到超过临界温度,然后快速冷却。

淬火一般分为油淬、水淬和气淬三种。

油淬适用于要求较低的钢材,水淬适用于要求较高的钢材,气淬适用于要求最高的钢材。

淬火后钢材的硬度很高,但是韧性降低,此时需要回火来消除内部应力,提高钢材的韧性。

4. 回火回火是将淬火后的钢在一定温度下加热一段时间,然后由于自然冷却所形成的工艺。

回火分为低温回火和高温回火两种。

低温回火提高了钢材的韧性,但是硬度降低。

高温回火提高了钢材的韧性,但是硬度降低。

5. 表面淬火表面淬火是一种特殊的热处理工艺,用于提高钢材的表面硬度和耐磨性。

表面淬火和淬火不同的是,只在钢材表面进行加热和快速冷却。

这种技术对钢材表面的耐磨性提高很大,但是对钢材硬度的提高不大。

总之,钢材热处理是提高钢材力学性能的重要方法,常用的钢热处理工艺包括退火、正火、淬火、回火和表面淬火等。

选择适当的热处理工艺可以使钢材达到最佳的机械性能。

钢的普通热处理工艺主要有钢的普通热处理工艺是指对钢材进行加热和冷却的一系列工艺,以改变其组织和性能。

主要包括退火、正火、淬火、回火等几种工艺。

一、退火退火是将钢材加热到一定温度,然后缓慢冷却,使其组织达到均匀化和软化的目的。

退火分为完全退火和球化退火两种。

完全退火:将钢材加热到临界温度以上50~100℃,保温时间根据钢种和厚度不同而有所差异,然后缓慢冷却至室温。

该工艺可使钢材组织达到均匀化,提高塑性和韧性。

球化退火:将钢材加热到临界温度以上20~30℃,保温时间根据钢种和厚度不同而有所差异,然后缓慢冷却至室温。

该工艺可使球形碳化物分布均匀,提高韧性和抗拉强度。

二、正火正火是将钢材加热到一定温度,在空气中自然冷却或用水或油冷却,使其组织达到均匀化和硬化的目的。

正火分为低温正火和高温正火两种。

低温正火:将钢材加热到临界温度以上30~50℃,保温时间根据钢种和厚度不同而有所差异,然后在空气中自然冷却。

该工艺可使钢材组织达到均匀化,提高硬度、强度和耐磨性。

高温正火:将钢材加热到临界温度以上100~200℃,保温时间根据钢种和厚度不同而有所差异,然后在空气中自然冷却。

该工艺可使钢材组织达到均匀化,提高韧性和抗拉强度。

三、淬火淬火是将钢材加热到一定温度,在水或油中急速冷却,使其组织达到均匀化和硬化的目的。

淬火分为水淬和油淬两种。

水淬:将钢材加热到临界温度以上30~50℃,保温时间根据钢种和厚度不同而有所差异,然后在水中急速冷却。

该工艺可使钢材硬度、强度和耐磨性大幅提高,但韧性降低。

油淬:将钢材加热到临界温度以上50~80℃,保温时间根据钢种和厚度不同而有所差异,然后在油中急速冷却。

该工艺可使钢材硬度、强度和耐磨性提高,但韧性相对水淬有所提高。

四、回火回火是将淬火后的钢材加热到一定温度,在空气中自然冷却,使其组织达到均匀化和调质的目的。

回火分为低温回火和高温回火两种。

低温回火:将淬火后的钢材加热到200~300℃,保温时间根据钢种和厚度不同而有所差异,然后在空气中自然冷却。

钢的热处理工艺知识大全热处理是将固态金属或合金采用适当的方式加热、保温和冷却以获得所需要的组织结构与性能的工艺。

热处理工艺它能提高零件的使用性能,充分发挥钢材的潜力,延长零件的使用寿命,此外,热处理还可改善工件的工艺性能﹑提高加工质量﹑减小刀具磨损。

钢的热处理方法可分为:退火、正火、淬火、回火及表面热处理等五种。

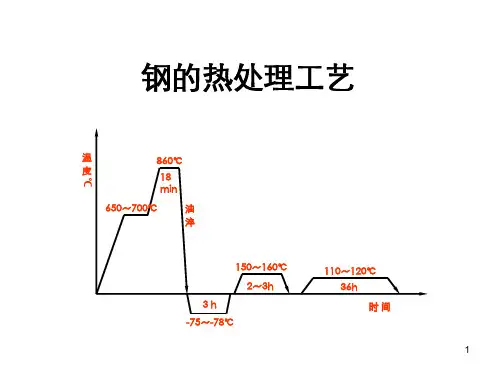

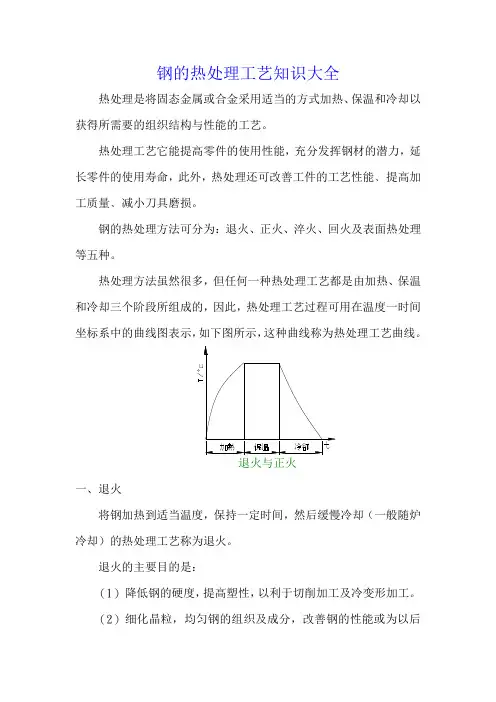

热处理方法虽然很多,但任何一种热处理工艺都是由加热、保温和冷却三个阶段所组成的,因此,热处理工艺过程可用在温度一时间坐标系中的曲线图表示,如下图所示,这种曲线称为热处理工艺曲线。

退火与正火一、退火将钢加热到适当温度,保持一定时间,然后缓慢冷却(一般随炉冷却)的热处理工艺称为退火。

退火的主要目的是:(1)降低钢的硬度,提高塑性,以利于切削加工及冷变形加工。

(2)细化晶粒,均匀钢的组织及成分,改善钢的性能或为以后的热处理作准备。

(3)消除钢中的残余内应力,以防止变形和开裂。

常用的退火方法有完全退火、球化退火、去应力退火等几种。

(1)完全退火完全退火是将钢加热到完全奥氏体化(AC3以上30~50℃),随之缓慢冷却,以获得接近平衡状态组织的工艺方法。

在完全退火加热过程中,钢的组织全部转变为奥氏体,在冷却过程中,奥氏体变为细小而均匀的平衡组织(铁素体+珠光体),从而达到降低钢的硬度、细化晶粒、充分消除内应力的目的。

完全退火主要用于中碳钢及低、中碳合金结构钢的铸件、锻件、热轧型材等,有时也用于焊接结构件,过共析钢不宜采用完全退火,因过共析钢完全退火需加热到AC CM以上,在缓慢冷却时,钢中将析出网状渗碳体,使钢的力学性能变坏。

(2)球化退火是将钢加热到AC1以上20~30℃,保温一定时间,以不大于50℃/H的冷却速度随炉冷却下来,使钢中碳化物呈球状的工艺方法。

球化退火适用于共析钢及过共析钢,如碳素工具钢、合金工具钢、轴承钢等。

这些钢在锻造加工后进行球化退火,一方面有利于切削加工,同时为最后的淬火处理作好组织准备。

钢热处理的工艺方法特点

钢热处理是指通过加热和冷却的方式改变钢材的组织和性能。

其工艺方法特点如下:

1. 高温处理:钢热处理通常需要进行高温处理,以达到材料的相变温度,使其组织发生改变。

高温处理可使钢材微观组织中的碳溶解度增加,提高钢的硬度和强度。

2. 速冷处理:热处理过程中的速冷处理是钢热处理的一种重要方法,通过将钢材快速冷却至室温或低温,使钢材的组织发生相变,产生马氏体或贝氏体等具有更高硬度和强度的组织结构。

3. 淬火处理:淬火是钢热处理中最常用的方法之一,其通过将加热至临界温度以上的钢材快速冷却到室温,使其形成马氏体组织,从而提高钢材的硬度和强度。

淬火还可通过选择不同的冷却介质和工艺参数,来控制钢材的组织和性能。

4. 回火处理:回火是将已经淬火处理的钢材再次加热至较低温度,并保持一定时间后再冷却至室温。

通过回火处理,可以减轻淬火过程中产生的内应力,降低钢材的脆性,并提高其韧性和塑性。

回火还可以调节钢的硬度和强度。

5. 正火处理:正火是利用加热和冷却的方法,通过控制钢材的加热温度和冷却速度,使钢材的组织发生变化,达到一定的性能要求。

正火处理可以提高钢材的

强度和硬度,同时保持一定的韧性。

总体而言,钢热处理的工艺方法特点是通过加热和冷却的方式改变钢材的组织和性能,从而实现对钢材硬度、强度、韧性等性能指标的控制和调节。

不同的工艺方法可以根据需要选择,以满足不同的使用要求。

钢材各种热处理工艺流程

1.退火

-目的:降低钢材硬度,改善切削加工性能,消除内应力,细化晶粒,改善机械性能。

-步骤:将钢材加热到预定的温度(一般是低于临界温度Ac1或Ac3),然后在炉内保温一段时间,使内部组织均匀化,最后缓慢冷却,一般为空冷或炉冷。

2.正火

-目的:细化晶粒,改善组织,提高机械性能,为后续加工或进一步热处理作准备。

-步骤:将钢材加热到Ac3(亚共析钢)或Ac1(过共析钢)以上温度,保温使组织完全奥氏体化,然后出炉在空气中冷却,得到珠光体组织。

3.淬火

-目的:大幅提高钢材的硬度和强度。

-步骤:将钢材加热到超过临界温度(如Ac3),保持足够时间使组织全部转变为奥氏体,随后迅速放入淬火介质中(如油、水或盐浴等)冷却,使奥氏体快速转变为马氏体或贝氏体组织。

4.回火

-目的:调整钢材的硬度和韧性,降低脆性,稳定组织,提高机械性能。

-步骤:淬火后的钢材再次加热到低于临界温度的某一温度区间,保温后缓慢冷却,使过高的硬度降低,提高韧性。

5.调质处理

-目的:综合提高钢材的强度和韧性。

-步骤:先进行淬火处理,然后进行回火处理,通过两次热处理的组合优化钢材的综合机械性能。

6.表面硬化处理

-包括火焰淬火、感应淬火、渗碳、氮化、氰化、碳氮共渗等方法,目的是只硬化钢材表面而不改变心部组织,以达到表面高硬度和心部高韧性的要求。

7.固溶处理

-主要用于合金材料,如铝合金、镁合金、不锈钢等,目的是将合金元素充分溶解到基体中,形成均匀的固溶体,然后通过时效处理强化材料。

钢的普通热处理方法:

1.正火:将钢加热到适当温度,保温一段时间后取出在空气中

冷却。

正火的主要应用范围有:用于低碳钢,正火后硬度略高于退火,韧性也较好,可作为切削加工的预处理;用于中碳钢,可代替调质处理作为最后热处理,也可作为用感应加热方法进行表面淬火前的预备处理;用于工具钢、轴承钢、渗碳钢等,可以消降或抑制网状碳化物的形成,从而得到球化退火所需的良好组织;用于铸钢件,可以细化铸态组织,改善切削加工性能;用于大型锻件,可作为最后热处理,从而避免淬火时较大的开裂倾向;用于球墨铸铁,使硬度、强度、耐磨性得到提高,如用于制造汽车、拖拉机、柴油机的曲轴、连杆等重要零件。

2.淬火:将钢加热至高温后快速冷却,使其硬化。

淬火的主要

目的是提高钢的硬度、强度和耐磨性。

3.回火:将淬火后的钢加热到一定温度并保温一段时间,然后

冷却。

回火的主要目的是消除淬火产生的内应力,降低硬度和脆性,以取得预期的力学性能。

4.退火:将钢加热至适当温度并保温一段时间后缓慢冷却。

退

火的主要目的是调整硬度以方便切削加工,消除内应力,稳定尺寸,防止加工中变形。

退火还能细化晶粒,改善组织。

5.表面热处理:包括表面淬火和火焰加热表面淬火等。

表面热

处理的主要目的是提高材料表面的硬度和耐磨性。

6.化学热处理:包括渗碳、渗氮、碳氮共渗等。

化学热处理的

主要目的是改变材料表面的化学成分,以提高其耐腐蚀性和耐磨性。

钢的热处理基本工艺有:退火、正火、淬火和回火。

1.退火——加热到一定温度,经保温后随炉冷却。

2.正火——加热到一定温度,经保温后在空气中冷却。

3.淬火——加热到临界温度以上的某一温度,经保温后以快速冷却(即大于临界冷却速度)。

4.回火——将淬火后的工件重新加热到临界点以下的某一温度,经长时期保温后缓慢冷却。

可分为:⏹①低温回火(150~250℃)目的是消除和降低淬火钢的内应力及脆性,提高韧性,使零件具有较高的硬度(58~64HRC)。

⏹主要用于各种工、量、模具及滚动轴承等,如用T12钢制造的锯条、锉刀等,一般都采用淬火后低温回火。

⏹②中温回火(350~500℃)中温回火后工件的硬度有所降低,但可使钢获得较高的弹性极限和强度(35~45HRC)。

主要用于各种弹簧的热处理。

⏹③高温回火(500~650℃)通常将钢件淬火后加高温回火,称为调质处理。

经调质处理后的零件,既具有一定的强度、硬度,又具有一定的塑性和韧性,即综合力学性能较好(25~35HRC)。

主要用于轴、齿轮、连杆等重要结构零件。

如各类轴、齿轮、连杆等采用中碳钢制造,经淬火+高温回火后,即可达到使用性能的要求。

⏹一般随着回火温度的升高,钢的强度和硬度下降,而塑性韧性上升。

型(芯)砂——芯砂的性能要求比普通型砂的综合性能要高。

1)分型面的确定分型面是指上、下砂型的接触表面。

2)分型面确定的原则:⏹①分型面应选择在模样的最大截面处;⏹②应使铸件上的重要加工面朝下或处于垂直位置;⏹③应使铸件的全部或大部分在同一砂箱内,以减少错箱和提高铸件精度。

典型浇注系统一般包括:外浇口、直浇道、横浇道和内浇道等冒口:主要起补缩作用。

同时还兼有排气、浮渣及观察金属液体的流动情况等。

一般安放在壁厚顶部。

四、熔炼设备⏹铸铁——冲天炉;⏹铸钢——电弧炉;⏹有色金属——坩埚炉。

离心铸造是在离心力的作用下,所以组织致密,无缩孔、气孔、渣眼等缺陷,因此力学性能较好。

铸造空心旋转体铸件不需要型芯和浇注系统,铸件不需要冒口补缩,省工省料、生产率高、质量好、成本低。

常用的钢材热处理方法一.淬火将钢件加热到临界温度以上40~60℃,保温一定时间,急剧冷却的热处理方法,称为淬火。

常用急剧冷却的介质有油、水和盐水溶液。

淬火的加温温度、冷却介质的热处理规范,见表<常用钢的热处理规范>.淬火的目的是:使钢件获得高的硬度和耐磨性,通过淬火钢件的硬度一般可达HRC60~65,但淬火后钢件内部产生了内应力,使钢件变脆,因此,要经过回火处理加以消除。

钢件的淬火处理,在[wiki]机械[/wiki]制造过程中应用比较普遍,它常用的方法有:1.单液淬火:将钢件加热到淬火温度,经保温一定时间后,在一种冷却液中冷却,这种热处理方法,称为单液淬火。

它适用于形状简单、技术要求不高的碳钢或合金钢,工件直径或厚度大于5~8mm的碳素钢,选用盐水或水中冷却;合金钢选用油冷却。

在单液淬火中,水冷容易发生变形和裂纹;油冷容易产生硬度不够或不均的现象。

2.双液淬火:将钢件加热到淬火温度,经保温后,先在水中快速冷却至300~400℃,在移入油中冷却,这种处理方法,称为双液淬火。

形状复杂的钢件,常采用此方法。

它既能保证钢件的硬度,又能防止变形和裂纹。

缺点是操作难度大,不易掌握。

3.火焰表面淬火:用乙炔和氧气混合燃烧的火焰喷射到工件表面,并使其加热到淬火温度,然后立即用水向工件表面喷射,这种处理方法,称为火焰表面淬火。

它适用于单件生产、要求表面或局部表面硬度高和耐磨的钢件,缺点是操作难度大。

4.表面感应淬火:将钢件放人感应器内,在中频或高频交流电的作用下产生交变磁场,钢件在磁场作用下产生了同频率的感应电流,使钢件表面迅速加热(2-10s)至淬火温度,立即把水喷射到钢件表面。

这种热处理方法,称为表面感应淬火。

经表面感应淬火的零件,表面硬而耐磨,而内部有较好的强度和韧性。

这种方法适用于中碳钢和中等含碳量的合金钢件。

表面感应淬火根据所采用的电流频率的不同,可分为高频、中频和工频淬火三种。

高频淬火电流频率为100~150kHz,淬硬层深1~3mm,它适用于齿轮、花键轴、活塞和其它小型零件的淬火;中频淬火电流频率为500~10000Hz,淬硬层深3—10mm,它适用于曲轴、钢轨、机床导轨、直径较大的轴类和齿轮等;工频淬火电流频率为50Hz,淬硬层一般大于10mm,适用于直径在300mm以上的大型零件的淬火,如冷轧辊等。

钢的热处理1、钢的热处理工艺主要有几种退火、淬火、正火、回火、外表热处理2、什么是同素异构转变、多形性转变同素异构转变:纯金属在温度和压力变化时,由某一种晶体结构转变为另一种晶体结构的过程称为同素异构转变。

多形性转变:在固溶体中发生的由一种晶体结构转变为另一种晶体结构的过程称为多形性转变。

3、奥氏体及其结构特点奥氏体是碳在γ-Fe中的间隙固溶体,具有面心立方结构。

奥氏体的面心立方结构使其具有高的塑性和低的屈服强度,在相变过程中容易发生塑性变形,产生大量位错或出现孪晶,从而造成相变硬化和随后的再结晶、高温下经历的反常细化以及低温下马氏体相变的一系列特点。

4、共析碳钢在加热转变时,奥氏体优先形核位置及原因奥氏体的形核1〕球状珠光体中:优先在F/Fe3C界面形核2〕片状珠光体中:优先在珠光体团的界面形核,也在F/Fe3C片层界面形核奥氏体在F/Fe3C界面形核原因:(1) 易获得形成A所需浓度起伏,结构起伏和能量起伏.(2) 在相界面形核使界面能和应变能的增加减少。

△G = -△Gv + △Gs + △Ge△Gv—体积自由能差,△Gs —外表能,△Ge —弹性应变能5、珠光体向奥氏体转变的三阶段,并说明为什么铁素体完全转变为奥氏体后仍然有一局部碳化物没有溶解?〔1〕奥氏体的形核;〔2〕奥氏体的长大;〔3〕剩余碳化物的溶解和奥氏体成分的均匀化;奥氏体长大的是通过γ/α界面和γ/Fe3C界面分别向铁素体和渗碳体迁移来实现的。

由于γ/α界面向铁素体的迁移远比γ/Fe3C界面向Fe3C的迁移来的快,因此当铁素体已完全转变为奥氏体后仍然有一局部渗碳体没有溶解。

6、晶粒度概念奥氏体本质晶粒度:根据标准试验方法,在930±10°C保温足够时间后测得的奥氏体晶粒大小。

奥氏体起始晶粒度:在临界温度以上,奥氏体形成刚刚完成,其晶粒边界刚刚相互接触时的晶粒大小奥氏体实际晶粒度:在某一加热条件下所得的实际奥氏体晶粒大小。

钢的五种热处理工艺热处理工艺——表面淬火、退火、正火、回火、调质工艺:1、把金属材料加热到相变温度(700度)以下,保温一段时间后再在空气中冷却叫回火。

2、把金属材料加热到相变温度(800度)以上,保温一段时间后再在炉中缓慢冷却叫退火。

3、把金属材料加热到相变温度(800度)以上,保温一段时间后再在特定介质中(水或油)快速冷却叫淬火。

◆表面淬火•钢的表面淬火有些零件在工件时在受扭转和弯曲等交变负荷、冲击负荷的作用下,它的表面层承受着比心部更高的应力。

在受摩擦的场合,表面层还不断地被磨损,因此对一些零件表面层提出高强度、高硬度、高耐磨性和高疲劳极限等要求,只有表面强化才能满足上述要求。

由于表面淬火具有变形小、生产率高等优点,因此在生产中应用极为广泛。

根据供热方式不同,表面淬火主要有感应加热表面淬火、火焰加热表面淬火、电接触加热表面淬火等。

感应表面淬火后的性能:1.表面硬度:经高、中频感应加热表面淬火的工件,其表面硬度往往比普通淬火高2~3单位(HRC)。

2.耐磨性:高频淬火后的工件耐磨性比普通淬火要高。

这主要是由于淬硬层马氏体晶粒细小,碳化物弥散度高,以及硬度比较高,表面的高的压应力等综合的结果。

3.疲劳强度:高、中频表面淬火使疲劳强度大为提高,缺口敏感性下降。

对同样材料的工件,硬化层深度在一定范围内,随硬化层深度增加而疲劳强度增加,但硬化层深度过深时表层是压应力,因而硬化层深度增打疲劳强度反而下降,并使工件脆性增加。

一般硬化层深δ=(10~20)%D。

较为合适,其中D。

为工件的有效直径。

◆退火工艺退火是将金属和合金加热到适当温度,保持一定时间,然后缓慢冷却的热处理工艺。

退火后组织亚共析钢是铁素体加片状珠光体;共析钢或过共析钢则是粒状珠光体。

总之退火组织是接近平衡状态的组织。

•退火的目的①降低钢的硬度,提高塑性,以利于切削加工及冷变形加工。

②细化晶粒,消除因铸、锻、焊引起的组织缺陷,均匀钢的组织和成分,改善钢的性能或为以后的热处理作组织准备。

③消除钢中的内应力,以防止变形和开裂。

•退火工艺的种类①均匀化退火(扩散退火)均匀化退火是为了减少金属铸锭、铸件或锻坯的化学成分的偏析和组织的不均匀性,将其加热到高温,长时间保持,然后进行缓慢冷却,以化学成分和组织均匀化为目的的退火工艺。

均匀化退火的加热温度一般为Ac3+(150~200℃),即1050~1150℃,保温时间一般为10~15h,以保证扩散充分进行,大道消除或减少成分或组织不均匀的目的。

由于扩散退火的加热温度高,时间长,晶粒粗大,为此,扩散退火后再进行完全退火或正火,使组织重新细化。

②完全退火完全退火又称为重结晶退火,是将铁碳合金完全奥氏体化,随之缓慢冷却,获得接近平衡状态组织的退火工艺。

完全退火主要用于亚共析钢,一般是中碳钢及低、中碳合金结构钢锻件、铸件及热轧型材,有时也用于它们的焊接构件。

完全退火不适用于过共析钢,因为过共析钢完全退火需加热到Acm以上,在缓慢冷却时,渗碳体会沿奥氏体晶界析出,呈网状分布,导致材料脆性增大,给最终热处理留下隐患。

完全退火的加热温度碳钢一般为Ac3+(30~50℃);合金钢为Ac3+(500~70℃);保温时间则要依据钢材的种类、工件的尺寸、装炉量、所选用的设备型号等多种因素确定。

为了保证过冷奥氏体完全进行珠光体转变,完全退火的冷却必须是缓慢的,随炉冷却到500℃左右出炉空冷。

③不完全退火不完全退火是将铁碳合金加热到Ac1~Ac3之间温度,达到不完全奥氏体化,随之缓慢冷却的退火工艺。

不完全退火主要适用于中、高碳钢和低合金钢锻轧件等,其目的是细化组织和降低硬度,加热温度为Ac1+(40~60)℃,保温后缓慢冷却。

④等温退火等温退火是将钢件或毛坯件加热到高于Ac3(或Ac1)温度,保持适当时间后,较快地冷却到珠光体温度区间地某一温度并等温保持,使奥氏体转变为珠光体型组织,然后在空气中冷却的退火工艺。

等温退火工艺应用于中碳合金钢和低合金钢,其目的是细化组织和降低硬度。

亚共析钢加热温度为Ac3+(30~50)℃,过共析钢加热温度为Ac3+(20~40)℃,保持一定时间,随炉冷至稍低于Ar3温度进行等温转变,然后出炉空冷。

等温退火组织与硬度比完全退火更为均匀。

⑤球化退火球化退火是使钢中碳化物球化而进行的退火工艺。

将钢加热到Ac1以上20~30℃,保温一段时间,然后缓慢冷却,得到在铁素体基体上均匀分布的球状或颗粒状碳化物的组织。

球化退火主要适用于共析钢和过共析钢,如碳素工具钢、合金工具钢、轴承钢等。

这些钢经轧制、锻造后空冷,所得组织是片层状珠光体与网状渗碳体,这种组织硬而脆,不仅难以切削加工,且在以后淬火过程中也容易变形和开裂。

而经球化退火得到的是球状珠光体组织,其中的渗碳体呈球状颗粒,弥散分布在铁素体基体上,和片状珠光体相比,不但硬度低,便于切削加工,而且在淬火加热时,奥氏体晶粒不易长大,冷却时工件变形和开裂倾向小。

另外对于一些需要改善冷塑性变形(如冲压、冷镦等)的亚共析钢有时也可采用球化退火。

球化退火加热温度为Ac1+(20~40)℃或Acm-(20~30)℃,保温后等温冷却或直接缓慢冷却。

在球化退火时奥氏化是“不完全”的,只是片状珠光体转变成奥氏体,及少量过剩碳化物溶解。

因此,它不可能消除网状碳化物,如过共析钢有网状碳化物存在,则在球化退火前须先进行正火,将其消除,才能保证球化退火正常进行。

球化退火工艺方法很多,最常用的两种工艺是普通球化退火和等温球化退火。

普通球化退火是将钢加热到Ac1以上20~30℃,保温适当时间,然后随炉缓慢冷却,冷到500℃左右出炉空冷。

等温球化退火是与普通球化退火工艺同样的加热保温后,随炉冷却到略低于Ar1的温度进行等温,等温时间为其加热保温时间的1.5倍。

等温后随炉冷至500℃左右出炉空冷。

和普通球化退火相比,球化退火不仅可缩短周期,而且可使球化组织均匀,并能严格地控制退火后的硬度。

⑥再结晶退火(中间退火)再结晶退火是经冷形变后的金属加热到再结晶温度以上,保持适当时间,使形变晶粒重新结晶成均匀的等轴晶粒,以消除形变强化和残余应力的热处理工艺。

⑦去应力退火去应力退火是为了消除由于塑性形变加工、焊接等而造成的以及铸件内存在的残余应力而进行的退火工艺。

锻造、铸造、焊接以及切削加工后的工件内部存在内应力,如不及时消除,将使工件在加工和使用过程中发生变形,影响工件精度。

采用去应力退火消除加工过程中产生的内应力十分重要。

去应力退火的加热温度低于相变温度A1,因此,在整个热处理过程中不发生组织转变。

内应力主要是通过工件在保温和缓冷过程中消除的。

为了使工件内应力消除得更彻底,在加热时应控制加热温度。

一般是低温进炉,然后以100℃/h左右得加热速度加热到规定温度。

焊接件得加热温度应略高于600℃。

保温时间视情况而定,通常为2~4h。

铸件去应力退火的保温时间取上限,冷却速度控制在(20~50)℃/h,冷至300℃以下才能出炉空冷。

◆正火工艺正火工艺是将钢件加热到Ac3(或Acm)以上30~50℃,保温适当的时间后,在静止的空气中冷却的热处理工艺。

把钢件加热到Ac3以上100~150℃的正火则称为高温正火。

对于中、低碳钢的铸、锻件正火的主要目的是细化组织。

与退火相比,正火后珠光体片层较细、铁素体晶粒也比较细小,因而强度和硬度较高。

低碳钢由于退火后硬度太低,切削加工时产生粘刀的现象,切削性能差,通过正火提高硬度,可改善切削性能,某些中碳结构钢零件可用正火代替调质,简化热处理工艺。

过共析钢正火加热刀Acm以上,使原先呈网状的渗碳体全部溶入到奥氏体,然后用较快的速度冷却,抑制渗碳体在奥氏体晶界的析出,从而能消除网状碳化物,改善过共析钢的组织。

焊接件要求焊缝强度的零件用正火来改善焊缝组织,保证焊缝强度。

在热处理过程中返修零件必须正火处理,要求力学性能指标的结构零件必须正火后进行调质才能满足力学性能要求。

中、高合金钢和大型锻件正火后必须加高温回火来消除正火时产生的内应力。

有些合金钢在锻造时产生部分马氏体转变,形成硬组织。

为了消除这种不良组织采取正火时,比正常正火温度高20℃左右加热保温进行正火。

正火工艺比较简便,有利于采用锻造余热正火,可节省能源和缩短生产周期。

正火工艺与操作不当也产生组织缺陷,与退火相似,补救方法基本相同。

正火与退火的不同点是正火冷却速度比退火冷却速度稍快,因而正火组织要比退火组织更细一些,其机械性能也有所提高。

另外,正火炉外冷却不占用设备,生产率较高,因此生产中尽可能采用正火来代替退火。

正火的主要应用范围有:①用于低碳钢,正火后硬度略高于退火,韧性也较好,可作为切削加工的预处理。

②用于中碳钢,可代替调质处理作为最后热处理,也可作为用感应加热方法进行表面淬火前的预备处理。

③用于工具钢、轴承钢、渗碳钢等,可以消降或抑制网状碳化物的形成,从而得到球化退火所需的良好组织。

④用于铸钢件,可以细化铸态组织,改善切削加工性能。

⑤用于大型锻件,可作为最后热处理,从而避免淬火时较大的开裂倾向。

⑥用于球墨铸铁,使硬度、强度、耐磨性得到提高,如用于制造汽车、拖拉机、柴油机的曲轴、连杆等重要零件。

◆回火工艺回火是将淬火后的钢重新加热到Ac1以下某一温度范围(大大低于退火、正火和淬火时的加热温度),保温后在空气中、油或水中冷却的热处理工艺。

回火的目的是减小或消除工件在淬火时产生的内应力,降低淬火钢的脆性,使工件获得较好的强度、韧性、塑性、弹性等综合力学性能。

根据回火温度的不同,回火分为低温回火、中温回火和高温回火。

1.低温回火回火温度为150~250°C。

低温回火可以部分消除淬火造成的内应力,降低钢的脆性,提高韧性,同时保持较高的硬度。

故广泛应用于要求硬度高、耐磨性好的零件,如量具、刃具、冷变形模具及表面淬火件等。

2.中温回火回火温度为300~450°C。

中温回火可以消除大部分内应力,硬度有显著的下降,但仍有一定的韧性和弹性。

中温回火主要应用于各类弹簧、高强度的轴、轴套及热锻模具等工件。

3.高温回火回火温度为500~650°C。

高温回火可以消除内应力,使工件既具有良好的塑性和韧性,又具有较高的强度。

淬火后再经高温回火的工艺称为调质处理。

对于大部分要求较高综合力学性能的重要零件,都要经过调质处理,如轴、齿轮等。

将经过淬火的工件重新加热到低于下临界温度的适当温度,保温一段时间后在空气或水、油等介质中冷却的金属热处理。

钢铁工件在淬火后具有以下特点:①得到了马氏体、贝氏体、残余奥氏体等不平衡(即不稳定)组织。

②存在较大内应力。

③力学性能不能满足要求。

因此,钢铁工件淬火后一般都要经过回火。

回火的作用在于:①提高组织稳定性,使工件在使用过程中不再发生组织转变,从而使工件几何尺寸和性能保持稳定。