贡觉三岩地区碉楼民居特点研究

- 格式:pdf

- 大小:198.91 KB

- 文档页数:2

碉楼建筑研究提纲:一、碉楼建筑的历史背景及发展二、碉楼建筑的结构特征和造型风格三、碉楼建筑在现代城市建筑中的应用价值四、碉楼建筑的保护和修复问题五、碉楼建筑的未来发展趋势一、碉楼建筑的历史背景及发展碉楼是中国南方地区的一种民居住宅建筑,多出现于明清时期,随后在近代民国时期扩大了规模,出现了很多大型公共性建筑如城墙、关口、楼台等。

从历史文化角度上来说,碉楼建筑的发展受到了地理环境、文化背景、社会状况、民间传统等多重因素的影响。

对于中国南方的社会经济而言,碉楼建筑因其功能性、耐用性、防御安全性等特点,在长期的社会演变中成为了一种多功能的、复合式的、多样化的、有生命力的建筑模式。

二、碉楼建筑的结构特征和造型风格结构特征:碉楼建筑的分层结构是其最显著的特点,一般分为三四个不等的层。

楼底用坚固的花岗石建成,楼墙由“明阳式”砖块砌起,呈十字形相互交错。

每层之间均有相应的跳板、拱洞和通道,以方便行人往来,同时也增加了建筑的防御性。

造型风格:碉楼建筑素以其简洁、厚重、坚固为特征,既尊重了地方习俗传统,又表达了自己的独特风格。

楼顶一般为攸属式拱顶,檐口用青瓦盖顶,底层部分则用浅灰色的花岗石点缀。

三、碉楼建筑在现代城市建筑中的应用价值1.保护文化遗产:碉楼建筑是中国南方地区的独特文化遗产,它有着非常重要的历史和文化价值,应该精心保护并加以传承。

2.实用价值:碉楼建筑结构坚固,安全性高,可以用于一些特殊场合,如城市园林、旅游景点、文化展览等领域的建筑设计。

3.审美价值:碉楼建筑外观独特,随着现代建筑的发展,碉楼建筑可以融入到现代建筑中,使得新旧建筑之间的交汇更加和谐美观。

四、碉楼建筑的保护和修复问题随着社会发展,碉楼建筑已经面临着一些保护和修复的问题。

如何找到保护和修复碉楼建筑的最佳途径,是现代社会需要面临的挑战。

1.建立小区公共维修基金,加强小区居民的防火安全意识。

2.在碉楼建筑修缮过程中,要选择正规合法施工单位,绝不能为了追求低成本而采用不合格材料;3.在碉楼建筑保护过程中,必须遵循文物鉴定和保护原则,不得更改、污损、拆除有历史价值的元素。

西藏传统碉房式民居环境适应性与文化表达探究摘要:通过对西藏地区传统碉房式民居建筑的普遍特点总结,分析其在特殊的地理环境中对气候环境的适应性,以及宗教文化,地域文化对碉房式民居的影响。

关键词:碉房式民居;适应性;气候环境;文化表达中图分类号:tu241.5文献标识码: a 文章编号:碉房是西藏地区常见的传统居住形式,早在汉代便对其有所记载。

碉房多为石材砌筑,二至三层,少数地区也见单层平顶或土胚墙体,因其外观形似碉堡故而得名。

碉房选址布局考究,建筑风格鲜明,装饰艺术突出,是极具地域特色及民族特色的典型地方民居。

一、西藏碉房式民居对环境的适应性西藏地区属于高原大陆性气候,这里空气稀薄、干燥,太阳辐射量大,日照时数长,早晚温差较大。

由于海拔高,西藏地区植被稀少,寒冷多风,一年中分为明显的干、湿两季,气候恶劣,建筑资源匮乏,在这样的环境条件下,如何保暖、节能以及建筑材料的选取利用成为居住建筑中首要考虑的问题,因此在对西藏民居气候适应性的分析中将选取以下几点进行重点阐述。

1、因地制宜的聚落选址碉房式民居选址多成聚落集中建在河谷附近、朝南或东南向的缓坡上,依据地势、坡度,平整出若干台地,依照从下而上、北高南低的原则建造房屋,形成退台式的布局模式。

村落的房屋布局往往成组团式,户与户之间比邻而居,共用山墙以减少房屋的散热面积。

入户大门一般开在被风向,不仅如此,聚落组团常常有意错落使道路曲折蜿蜒,以防冬季寒风直吹。

本着这种因山就势,因地制宜的营造方式,传统藏族村落呈现出与周边环境和谐共生,有机融合的特点。

2、紧凑的平面布局形态房式民居平面多为方形(如图1)、l形(如图2)及凹字形,内设院落或天井,房间布置灵活,但总体是呈一种对外封闭对内开放的布局模式。

屋顶阁楼兼有储藏之用。

3、适宜的建造方式西藏的地区的传统碉房式民居的建造方式颇具特点。

碉房建筑采用外部实墙承与内部木梁柱构架的混合承重形式。

外部墙体厚重且向上有明显的收分,海拔较高的地区收分更为明显。

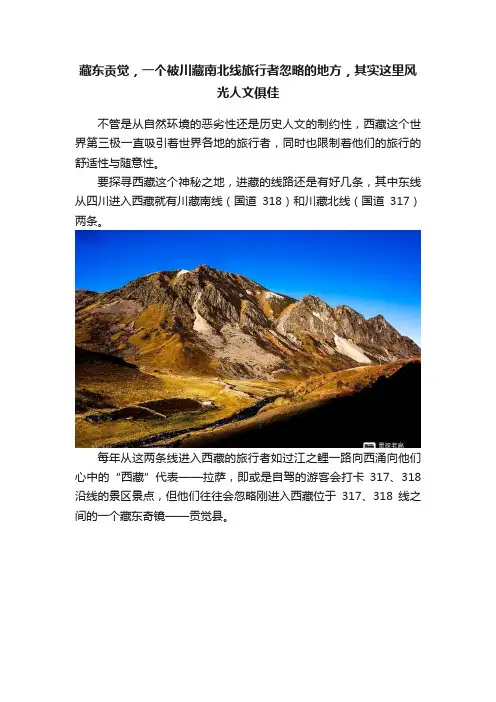

藏东贡觉,一个被川藏南北线旅行者忽略的地方,其实这里风光人文俱佳不管是从自然环境的恶劣性还是历史人文的制约性,西藏这个世界第三极一直吸引着世界各地的旅行者,同时也限制着他们的旅行的舒适性与随意性。

要探寻西藏这个神秘之地,进藏的线路还是有好几条,其中东线从四川进入西藏就有川藏南线(国道318)和川藏北线(国道317)两条。

每年从这两条线进入西藏的旅行者如过江之鲤一路向西涌向他们心中的“西藏”代表——拉萨,即或是自驾的游客会打卡317、318沿线的景区景点,但他们往往会忽略刚进入西藏位于317、318线之间的一个藏东奇镜——贡觉县。

贡觉县地处青藏高原东部、横断山北段,金沙江上游西岸,隶属昌都市,县城所在地海拔3600多米。

经过贡觉的南北向县道连接317线上的江达线和318线上的芒康县。

这条县道虽然不是很宽阔,但路况很好,再加上通行车辆少,驾驶起来全程无压力。

再加上沿途地形地貌类型丰富,风景独好,路边停车拍照不会干扰过往车辆。

自驾行驶在贡觉境内,就在公路边你就会拍到不同的优美风光和人文。

贡觉境内有大片典型的高原地貌,广阔舒缓的山形平缓起伏,当阳光斜射时,层次丰富,线条柔美,让人浮想联翩。

白的羊群、黑的牦牛散布在一望无际的草原上,就像饥饿时烧饼上洒落的黑白芝麻,好可爱(好想一口吃掉)!当牧羊人坐在山脊上慵懒地晒着太阳、眯眼瞄着或近或远的羊群;当羊群顶着造型优美的羊角在山脊线上好奇地看着我们这些没见过“大场面”的外来者,我仿佛置身于天上的牧场。

贡觉境内有大片的红山脉,这些红色岩石形成的山丘,不仅和表层的黄色、绿色调和成一幅幅多彩的现代抽象画,装点着你的旅途。

而且这些岩石不像西藏绝大多数地质结构的那种不稳定的泥夹石,所以沿途你不会担心落石甚至滑坡、塌方。

在沿途你还可以见到由后弘期高僧噶顿普布瓦于1096年创建的唐夏寺,建筑主体为藏式风格,顶端为汉式,佛像壁画等则为印度风格。

寺内珍藏有八思巴馈赠的神像、大明永乐年间的宗教法具、用羊毛丝编织的唐卡,相传还有格萨尔王使用过的宝剑等。

碉楼保护调研报告

碉楼是中国古代的一种军事设施,是保卫边疆和抵御外敌入侵的重要防御建筑之一。

碉楼建筑独特,富有民族特色,是中国古代建筑的重要组成部分。

为了更好地保护和传承这一传统文化遗产,我们进行了碉楼保护相关调研。

调研发现,碉楼是中国独有的文化遗产,在保护工作中应给予特殊关注。

首先,对于已经破损的碉楼,需要进行修缮工作,以保持其原有的风貌和历史特征。

其次,要加强对碉楼的保护意识,提高人们对碉楼文化价值的认识,以避免不必要的破坏和损失。

同时,应加强对碉楼修缮工艺和技术的研究,提高修缮工作的质量和效果。

在碉楼保护工作中,需要借鉴国外保护古建筑的经验。

比如,可以学习其他国家对古建筑的保护和修缮方法,了解其保护工作的原则和技术手段。

同时,可以与其他国家的专家学者进行交流合作,共同研究碉楼保护的技术和方法。

另外,我们发现,碉楼保护工作还需要加强相关法律法规的制定和落实。

通过制定专门的法律和法规,明确碉楼保护的责任主体和工作要求,加强对碉楼保护工作的监督和管理,从根本上保护碉楼的安全和完整。

最后,要加强对碉楼保护工作的宣传和教育。

通过利用新媒体、展览等形式,向公众普及碉楼的历史价值和文化意义,提高公众对碉楼保护工作的关注和参与度。

同时,要加强对碉楼保护工作的培训和教育,提高碉楼保护工作者的素质和水平。

总之,碉楼作为中国古代文化遗产的重要组成部分,其保护工作非常重要。

通过加强对碉楼的修缮、借鉴国外经验、完善法律法规、加强宣传教育等措施,我们可以更好地保护和传承碉楼的文化遗产,让其在现代社会中焕发出新的生机和活力。

[键入文字]藏族民居碉房是藏族最富有地域特色的民居由于受气候与环境的影响,藏族的居住建筑大部分是用乱石垒砌或土筑,由于形如碉堡,所以被取名为碉房。

碉房是藏族具有特色的一项建筑,是藏族最具代表性的建筑,也是藏族文化不可或缺的一部分,下面让我们来了解下富有地域特色的藏族民居碉房。

藏族主要分布在西藏、青海、甘肃及四川西部一带,为了适应青藏高原上的气候和环境,传统藏族民居大多采用石构,形如碉堡,所以被称为“碉房”。

碉房一般有三到四层。

底层养牲口和堆放饲料、杂物;二层布置卧室、厨房等;三层设有经堂。

由于藏族信仰藏传佛教,诵经拜佛的经堂占有重要位置,神位上方不能住人或堆放杂物,所以都设在房屋的顶层。

为了扩大室内空间,二层常挑出墙外,轻巧的挑楼与厚重的石砌墙体形成鲜明的对比,建筑外形因此富于变化。

藏族民居色彩朴素协调,基本采用材料的本色:泥土的土黄色,石块的米黄、青色、暗红色,木料部分则涂上暗红,与明亮色调的墙面屋顶形成对比。

粗石垒造的墙面上有成排的上大下小的梯形窗洞,窗洞上带有彩色的出檐。

在高原上的蓝天白云、雪山冰川的映衬下,座座碉房造型严整而色彩富丽,风格粗犷而凝重。

碉房,藏语称为“卡尔”(tnkhar)或“宗卡尔”(rdzong-mkhar),原意为堡寨,多建于险峻的山石上,巍峨高耸,易守难攻。

山南的雍布拉康,后藏的娘若香波,洛扎的桑嘎古托,便是此类建筑的代表。

碉房是有着特定含义的建筑,它对西藏民居的形成和发展影响很大,如土石结构、如平顶风格;但碉房并不能完全代表西藏民居。

西藏腹心地区的农村和城镇居民居住的房屋称为“慷巴”(khang-pa),有楼房亦有只建一层的平房。

楼房多为二三层,个别富裕人家的楼房有四五层,而建一层房屋的在西藏各地随处可见。

笔者多次在西藏各地考察,无论在后藏的定日、山南的措美、拉萨附近的墨竹工卡,都见到大量的一层民居。

1。

藏东贡觉县乡土建筑探析前言我国西藏东部独特的地理位置和区域文化使其拥有独树一帜的建筑特色,但由于该地地处高原,交通非常不便,目前缺乏相对完善的系统专业研究。

笔者有幸跟随国家自然科学基金项目组对藏东乡土建筑进行深入调研。

藏东贡觉地区历史文化遗产相当丰富,乡土建筑百花齐放,建筑类型众多,主要的建筑类型有:寺庙、王府、墓葬、民居等;主要的结构类型包括:碉楼、井干楼、夯土结构、石结构、木结构,夯土结构、砖石结构、石木结构等等。

本文的研究目的是希望研究成果能够给后续的建筑研究提供一定的借鉴作用,并且能够为国家对文物建筑研究作出一定的贡献。

本文就不同的建筑类型浅析藏东贡觉地区的乡土建筑。

一.寺庙藏传佛教于7世纪上半叶、吐蕃王朝时期传入西藏,在藏东地区产生较大影响的是宁玛、萨迦、噶举和格鲁四个主要教派。

据统计贡觉现有藏传佛教寺庙共65座,规模较大的几座寺庙包括;相皮乡解放村的唐夏寺、莫洛镇根当村的加然寺,哈家乡曲卡村的卓珍寺等。

1、寺庙布局、平面寺庙一般规划布局于民居聚集的地方,均依山而建,根据山式的走向把城堡式的布局和喇嘛教寺院的结构相结合,使得寺庙建筑同时具有防御功能且保证了寺庙的宗教建筑功能。

寺庙建筑通常不是单一的独栋建筑,而是由多栋不同功能的建筑围合成的建筑群。

贡觉地区的多数寺庙平面都是"回"形,建筑形式为中部升高,周围是回廊的形式,整个建筑外形给人威严神圣感。

2、寺庙结构贡觉的寺庙都是充分利用当地的天然材料,建材通常是土、石、木等,平屋顶、密梁和夯实的墙体是建筑结构的最大特色。

藏东佛教寺庙建筑独有的粗犷建筑风格与其独有的建筑结构有着密切关系,墙体都是下厚上薄,形成明显的收分,其密实的木构架柱网能在视觉上以及建筑结构中达到稳定坚固的的效果。

3、寺庙实例唐夏寺:位于贡觉县相皮乡解放村,始建于公元1096年,现有132个僧人。

总平面由大大小小约二十多栋建筑构成,现整体建筑基本保持完好,但木构建筑有虫蛀现象,屋面局部渗漏,挑檐等局部有腐朽现象,需要得到及时的修缮维护。

四川西部碉楼建筑的初步研究共3篇四川西部碉楼建筑的初步研究1四川西部碉楼建筑的初步研究四川西部地区是中国少数民族分布较为集中的地区之一。

这一地区的传统文化和建筑风格独具特色,其中,碉楼建筑是一种独特的民居建筑形式。

碉楼建筑分布在四川省西部的大凉山地区,包括四川、云南、贵州三省。

这些建筑在当地人们的生活中起着重要的作用,它们不仅具有很高的建筑技术价值,更是中华民族文化宝库中的重要一部分。

碉楼的建筑风格大体可以分为两种,一种是磨盘碉楼,另一种是方盘碉楼。

磨盘碉楼是由四块石板上下叠合而成,中间留有夹层,用粘土、泥土封缝,用木板作为窗框,用树枝编织成篾筐,作为房屋的基本结构。

方盘碉楼则是由石头筑成的方形建筑,建筑材料多采用石灰石或花岗岩,其外墙是用灰浆砌筑,但内墙多为粘土夯实,屋顶多采用石头覆盖。

在碉楼建筑中,磨盘碉楼建筑风格已经失传,基本上已经全部被方盘碉楼所替代。

在这些建筑中,还需要注意的是其精细的建筑工艺。

在碉楼建筑中,多数建筑是由当地的石匠进行建造的,其建筑工艺十分专业,建造过程中一般不使用锤子等工具,全都靠人力操作。

在保证建筑美观的同时,其强度和稳定性也得以满足。

此外,碉楼建筑在安全方面也十分注重。

在建筑之初,便设置有坚固的门锁、铁窗、防盗门等设施,以确保建筑物及内部财产的安全。

关于碉楼建筑的历史和文化背景,仍有待更深入的了解和探求。

此次初步研究仅仅是一次简单的介绍,目的在于向更多人推介这一独特的民居建筑形式,以期引发更深入的探究综上所述,碉楼建筑是中华民族传统建筑文化的重要组成部分,具有极高的技术和文化价值。

其建筑风格精美独特,建造工艺精湛,安全措施周密,值得深入探究和传承。

作为一种传统民居建筑形式,它不仅是建筑史上的珍品,更是中国文化的重要载体,值得我们尊重和爱护,让这一独特的建筑形式得以保持其生命力和活力四川西部碉楼建筑的初步研究2四川西部碉楼建筑的初步研究碉楼建筑是中国西南地区非常有特色的建筑形式,其中以四川西部地区的碉楼建筑最为著名。

三岩碉楼的影像

Zhang Qing(Text/photo);Huang Wenjuan(Translated)

【期刊名称】《中国西藏:英文版》

【年(卷),期】2022(33)2

【摘要】Setting off from Chamdo and then driving forward along the wellknown Sichuan-Tibet Highway,the vehicles made a turn to a side road and moved toward a remote village in Konchog County around dusk.The entire journey was quite easy.Finally,we reached Sanyan.

【总页数】7页(P64-70)

【作者】Zhang Qing(Text/photo);Huang Wenjuan(Translated)

【作者单位】不详

【正文语种】中文

【中图分类】K92

【相关文献】

1.贡觉三岩地区碉楼民居特点研究

2.藏南拉轨岗日变质核杂岩带三层结构的影像证据及意义

3.基于资源三号卫星影像的岩性监督分类研究

4.三岩碉楼的影像

5.基于高分一号卫星遥感影像的地表岩性特征提取及三维可视化

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

论中国民居建筑之藏族碉房摘要:碉房是中国西南部的青藏高原以及内蒙部分地区常见的居住形式。

这是一种用乱石垒砌或土筑的房子,一般高三至四层,也有低至一层或高达五层。

从《后汉书》的记载来看,在汉元鼎六年以前就有存在。

因形似碉堡,所以俗称碉房。

很多人会疑问碉房到底是“碉”还是“房”,那么我们就根据史书记载以及现在对碉房的研究来了解一下碉房这种民居形式。

关键字:碉房青藏高原民居形式藏族民居分布的地域极为广阔,较为集中的区域有青海的果洛、西藏的拉萨和泽当、四川的阿坝和甘牧。

就连内蒙古的部分地区也有藏族民居的分布,虽然各地地形气候有所差异,但总体来说,多属于高原地带,因而其典型的藏族民居形式多大同小异。

藏族民居的主要形式是碉房。

据史书记载,碉房民居的墙体下厚上薄,外形下大上小,建筑平面都较为简洁,一般多方形平面,也有曲尺形平面。

因青藏高原山势起伏,建筑占地过大将会增加施工上的困难,故一般建筑平面上地面积较小,而向空间发展。

西藏那曲民居外形是方形略带曲尺形,中间设一小天井。

内部精细隽永,外部风格雄健,高原的日光格外强烈,民居处于一片银色中,显得格外晶莹耀眼。

这种藏族民居为什么被称为“碉房”呢,这主要因为它是由土或石建筑而成。

或石块砌筑,或乱石码砌,或土砖砌筑,或土石混合,或生土浇捣等,方式多种多样,但都坚固结实、厚重保温,而且形似碉堡,所以俗称碉房。

藏族碉房的产生,是由当地的气候与地理等条件决定并与之相适应的,也是人们在长期的生产和生活实践中,逐渐创造出来的。

藏族人民生活的地区,其地理、自然、气候等条件都非常特别,与一般的汉族人民聚居地有很大差别,民居也就表现出与汉族完全不同的风格。

汉族民居以院落形式组合不同功能的房间,而藏族民居则以单体的形式,将厅堂、厨房、卧室、厕所、畜圈、仓房等不同功能的房间安排在一栋建筑之内。

这一点可以说是汉、藏两族民居最本质的区别。

藏族碉房主要是以农业为主、农牧业并举的广大藏族地区的民居建筑形式。

浅析藏东三岩地区民居的防御性摘要:三岩地区地处西藏与四川交界处金沙江峡谷,山势险峻,自然环境恶劣。

三岩地区人民通过修建碉楼式建筑对抗恶劣的自然环境与外敌入侵。

本文对三岩碉楼式建筑的防御性作出探讨性研究。

关键词:三岩民居,碉楼,防御在我国多民族共同发展的文化长河中,各族民居建筑的发展体现了不同民族文化之间的差异与联系。

其中藏族民居以其独特的空间造型和鲜艳的立面色彩,展现了青藏高原的地域特点和藏族人们的勤劳和智慧。

而藏东地区的三岩民居却以其原始淳朴的面貌和极强的防御性体现了藏民族粗犷的一面。

1三岩地区概括1.1三岩地区的地理环境在藏族传统的地域概念中,三岩地处四川和西藏交界的金沙江峡谷两岸,其中东部大致包括今四川白玉县的山岩乡,沙玛乡,盖玉乡和巴塘县的甲阴乡的部分地区,其中以四川白玉县的山岩乡和贡觉县的三岩为核心。

本文所指的三岩仅指贡觉县的三岩六乡——木协乡,雄松乡,敏都乡,沙东乡,罗麦乡,克日乡。

三岩地区是一个行政区划(现属西藏贡觉县管辖),但是它首先是作为一个地域概念而存在的。

历史上称三岩为“扎西热克西巴”。

在藏语中,“三岩”的意思是:山势险峻或者地势险要的地方,也有翻译成极难生存的地方。

今天的贡觉三岩六乡,地处金沙江大峡谷的谷坡上,交通非常不利。

在西藏天路工程修通之前,一直依靠骑马与外界联系,虽然与四川白玉县一江之隔,但是在整个西藏地区仍属于相对闭塞的地区。

1.2三岩民族的历史概括三岩民族的由来可以称的上众说纷纭,有的说法是日喀则地区的人迁过来的,也有的说法是四川境内的藏族人迁过来的。

然而即使贡觉县的县志甚至昌都地区的档案馆里也没有一个官方的说法。

然而有一点可以肯定的是三岩地区的藏民在整个藏区的口碑还是相对比较差的。

与人们传统印象中淳朴的藏族人民不同的是,三岩地区的藏民历史上就被视为是土匪强盗。

当年的三岩好汉不仅在驻藏大臣的地盘上大肆抢劫德格领头们的财产,就连乾隆赐给达赖喇嘛的茶包人马也抢,三岩地区的不良名声一度传遍整个藏区。

碉楼建筑研究中国碉楼建筑是汉族和一些少数民族地区兴建的一种以防御为主的多层塔楼式乡土建筑。

主要揭示碉楼建筑的起源、分类及建造,并以开平碉楼为主要对象研究其所包含的文化特征,进行比较进而挖掘碉楼建筑的内涵价值。

标签:碉楼建筑;开平碉楼;文化特征我国碉楼建筑的雏形早在两千多年前即已出现,其主要功能是防御。

古代经常出现动乱,上至统治阶层需要建防御性的工事以御敌,下至连年遭受斗争带来的苦难的百姓也期望能有避身之处,所以防御性的碉楼、碉堡等建筑应运而生,并成为我国古代重要的建筑类型。

1 碉楼的起源碉楼作为防御性建筑出现在不同国家地区有着各自的发展历程。

在西方碉楼以单体塔楼式较多。

例如“罗马风”建筑中的教堂西立面的砖石结构钟塔,发挥着召唤信徒、报时等功能,在封建战争频繁时又用于瞭望。

起初钟塔独立于教堂旁,后单体塔型建筑渐渐脱离教堂进入城镇,依旧起着晾望作用的同时增加了军事防御和火警监护的功能。

保存较好的实例是意大利的锡耶纳,该城在12世纪建有70多座石结构高层塔楼,高耸于城镇各个角落,迄今保存的十余座上部造型丰富,给人强烈的视觉冲击。

在我国碉楼主要作为乡村或住宅的防卫建筑而存在,民间称其为“炮台”,或“炮楼”等。

秦汉以前就有一种多层建筑存在,叫“角楼”或“望楼”。

“角楼”反映了这种建筑在住宅中的位置,建于住宅院墙的转角部位;“望楼”表达的是它的功能,望楼在上古时期是人们望候神人的“台’,建在院落内,对位置的要求并不严格。

碉楼的建造受到古代角楼或望楼的启示而发展,汉代就已发展得很完备。

虽然汉代碉楼实物今已不可见,但在画像砖、画像石以及明器中仍有保留。

魏晋南北朝时期北方社会战乱纷争,民间大量兴建带防御性设施的城堡式建筑—“坞”,碉楼是整个防御设施的重要部分。

甘肃嘉峪关魏晋墓出土的画像砖反映了坞堡碉楼的风貌。

碉楼与坞堡的高墙厚壁相连,高出堡内其他建筑成为视觉的关注点。

如今随着社会环境的改变,碉楼建筑失去了它的社会需要渐渐被拆除。

作者: 王川

作者机构: 中山大学历史系讲师

出版物刊名: 西藏研究

页码: 55-61页

主题词: 将军;昌都地区;乾隆;清代;金沙江;西藏;康县;成都

摘要:昌都三岩地区,今属西藏自治区昌都地区贡觉县、芒康县,东濒金沙江,由北至南分别为上岩、中岩、下岩,隔江与德格、白玉、巴塘毗邻;西望宁静山,与江达、察雅相接,据清乾隆四十五年(1780年)春季成都将军特成额的报道,三岩地区“境壤延袤,南北五百余里,东西三百余里,群番散布,不下一千数百户,其问素行伙劫,不过十之一二,。

藏族房屋建筑的小故事在西藏昌都东部贡觉县金沙江沿岸一带,分布着历史上以民风彪悍和劫匪横行而远近闻名的三岩片区。

不仅如此,此地因风气而建的高大宏伟的三岩“碉楼”建筑在西藏民族建筑中也别具风格。

从贡觉县城驱车向东,行驶60公里左右,沿途经过三块大石头,这是贡觉县和三岩的交界处,关于大石头的来历民间还流传一个故事,反映出了往昔三岩的民风情况。

历史上,两个土司率领大队人马为抢夺地盘和财产在此地打仗,多年不分胜负,手下人马士气低下,倦战思想蔓延,两土司没办法只好和解,在此安放三个石头,作为势力范围的分界线。

从三块石头处再向东行走约60公里的路程,便来到了与四川隔江相望三岩片区所管辖6个乡镇的一个乡——雄松乡,只见金沙江边土灰色民房鳞次梓比,3到4层高的建筑异常高达厚实,如同一座座“碉楼”拔地而起,其威严丝毫不逊于金沙江另一侧的陡峭绝壁。

走进乡里的夏亚村,叩响一户房门,主人其美次仁热情接客,把我们迎进家中。

一行迈进屋内,却伸手不见五指。

原来屋里压根没有窗户。

主人将屋内的灯打开,才隐约发现门一侧延伸到二楼的以单根原木凿成的独木梯,只有一脚宽,攀爬时,须将脚横放上面交替向上侧身达到二楼,初次攀登这种楼梯还真让有点心悬。

记者发现,二楼到三楼以及三楼到四楼都是以独木梯作为通达工具,如果将梯子撤去,真可谓“一夫当关,万夫莫开”啊。

雄松乡党委书记扎西平措介绍,三岩的这种建筑风格是考虑防御需要。

历史上的三岩片区以“帕措”社会组织形态为主,就是带有父系氏族社会特征的血缘家族团体。

每个乡、村都会有数个不等的帕措组织。

昌都解放以前,帕措之间常由于财产、通婚等问题而引发仇杀,并造成恶性循环的血缘复仇。

所以,历史上为了防止遭受其他帕措组织的报复,于是将所住房子修建成碉楼状,通体不设窗户,但会在墙体上开一些小的射孔,以加强对入侵者的攻击性。

扎西平措说,碉楼异常结实,一楼基座的墙体厚度可达1米6,越往上,四面的墙会逐渐向中间拢缩,墙体在最顶层也有近1米厚,所以,碉楼易守难攻,藏身于此也非常安全。