第三章吊脚楼民居

- 格式:ppt

- 大小:19.65 MB

- 文档页数:1

重庆的民居特色:巴渝文化遗产--重庆的吊脚楼重庆依山而建、两江环抱.由于地势的缘故,所有的建筑都需沿着山坡依次建造。

说到重庆人的“房”,就不能不说到闻名遐迩的特色建筑--吊脚楼。

由于长江、嘉陵江横跨城区,造就了两江四岸。

因此,重庆的江边沿山坡处,到处都有几根杉杆撑着的一间间四四方方的木楼,这就是吊脚楼。

吊脚楼作为重庆地区独有的传统民居形式,最早可追溯到东汉以前。

目前,重庆市内保留的吊脚楼民居群,多数修建于20世纪三四十年代以后。

老重庆人都不会忘记,临江门、石板坡、化龙桥、厚慈街、川道拐等那些颇具西南地区民居特色的吊脚楼。

重庆的吊脚楼具与众不同的特色,正如川中名士李调元的佳句:“两头失路穿心店、三面临江吊脚楼.”背靠高山,面向江水,正是重庆吊脚楼的独到之处,是最美丽的地方。

记得儿时记忆中的吊脚楼,傍晚,夕阳西下,金色柔和的阳光照在高低错落、起伏跌宕的楼房上,加之点点灯火,远望看去:山坡上,有时明亮,有时眩目,有时隐约,恰似一幅流动山水写意画,浓淡暗明;江水中,波光粼粼,宛若珍珠,一组组闪烁的光芒连接两岸,浇活整座城市。

重庆的吊脚楼是巴渝的文化遗产。

如今,大片的吊脚楼已不复存在,吊脚楼作为山城特色的巴渝民居已逐步形成了独特的吊脚楼文化,是繁华城市中的一道美丽的风景线。

石板坡旧房改造,洪崖洞城市阳台等等,无不体现出重庆吊脚楼的魅力和文化.木条变成了条石,竹墙变成了砖壁,飞檐斗壁雕龙画凤,犹如镶嵌在现代化都市脖子上的一串项链,放射出一道道闪亮光芒。

这些建筑,或依附悬崖,或临坎吊脚,有“凌空飞绝壁"之感,犹如一座人文艺术博物馆,构成了婀娜多姿的山城重庆独特的民居风貌,充分展现了重庆人的智慧,使巴渝特有的古老建筑得到合理保护,历史文化和风土人情在现代生活中得到有效延续与传承.重庆石板坡吊脚楼是重庆吊脚楼群保存较好的,现在又修葺一新。

虽然现在的年轻人不能体会他的意义,但一些老年人却会对他倍感亲切。

青砖墙、石板路、川东民居……重庆主城区建筑的“重庆味”越来越浓。

恩施民居——吊脚楼顾祥明①吊脚楼是恩施州常见的一种民居建筑。

一般依山而建,成群落分布,错落有致,雄伟壮观,既有双吊形成的对称美,也有融入山地环境的和谐美,堪称土家族、苗族建筑和雕刻艺术的杰出代表。

②吊脚楼具有悠久的历史。

《旧唐书》载:“士气多瘴疬,山有毒草及沙蛩(音qióng)蝮蛇,人并楼居,登梯而上,是为干栏”。

吊脚楼袭古“干栏”建筑遗风,多悬于高崖陡坎,或河岸溪谷之上。

远远望去,更显险奇。

平地吊脚楼则讲究花样精工,往往雕梁画栋,古色古香。

故吊脚楼或精塑细刻,或走马转阁,或凌空飞架,或险挂峭壁,与秀丽山川相映成画,妙不可言。

③吊脚楼是典型的干栏式建筑。

它最基本的特点是正屋建在实地上,厢房除一边靠在实地和正房相连,其余三边皆悬空,靠柱子支撑,正屋和厢房(即吊脚部分)的上面住人,厢房的下部有柱无壁,用来喂养牲畜、堆放杂物。

总的看来,吊脚楼应属于干栏式建筑,但与一般所指干栏有所不同。

干栏应该全部悬空,所以也称吊脚楼为半干栏式建筑。

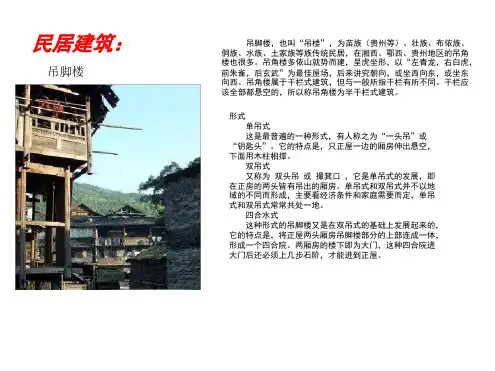

④吊脚楼的建筑形式多种多样。

其类型有以下几种:单吊式,这是最常见的一种形式,有人称之为“一头吊”或“钥匙头”。

它的特点是,只有正屋一边的厢房伸出悬空,下面用木柱相撑。

双吊式,又称为“双头吊”或“撮箕口”,它是单吊式的发展,即在正房的两头皆有吊出的厢房。

四合水式,这种形式的吊脚楼又是在双吊式的基础上发展起来的。

它的特点是,将正屋两头厢房吊脚部分的上部连成一体,形成一个四合院。

两厢房的楼下即为大门,这种四合院进大门后还必须上几步石阶,才能进到正屋。

二屋吊式,这种形式是在单吊和双吊的基础上发展起来的,即在一般吊脚楼上再加一层,单吊双吊均适用。

平地起吊式,这种形式的吊脚楼也是在单吊的基础上发展起来的,单吊、双吊皆有。

它的主要特征是,建在平坝中,按地形本不需要吊脚,却偏偏将厢房抬起,用木柱支撑。

作支撑用的木柱所落地面和正屋地面平齐,使厢房高于正屋。

⑤吊脚楼具有很高的建筑工艺水平。

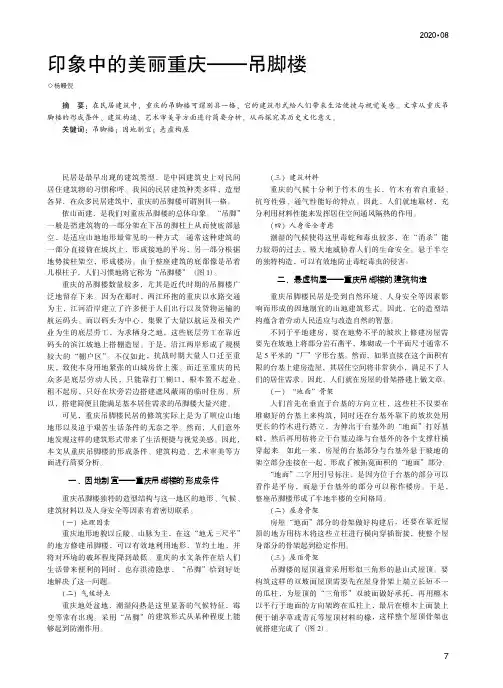

2020·08民居是最早出现的建筑类型,是中国建筑史上对民间居住建筑物的习惯称呼。

我国的民居建筑种类多样,造型各异,在众多民居建筑中,重庆的吊脚楼可谓别具一格。

依山而建,是我们对重庆吊脚楼的总体印象。

“吊脚”一般是指建筑物的一部分架在下吊的脚柱上从而使底部悬空,是适应山地地形最常见的一种方式。

通常这种建筑的一部分直接倚在坡坎上,形成接地的平房,另一部分根据地势接柱架空,形成楼房。

由于整座建筑的底部像是吊着几根柱子,人们习惯地将它称为“吊脚楼”(图1)。

重庆的吊脚楼数量较多,尤其是近代时期的吊脚楼广泛地留存下来。

因为在那时,两江环抱的重庆以水路交通为主,江河沿岸建立了许多便于人们出行以及货物运输的航运码头。

而以码头为中心,集聚了大量以航运及相关产业为生的底层劳工,为求栖身之地,这些底层劳工在靠近码头的滨江坡地上搭棚造屋。

于是,沿江两岸形成了规模较大的“棚户区”。

不仅如此,抗战时期大量人口迁至重庆,致使本身用地紧张的山城房价上涨。

而迁至重庆的民众多是底层劳动人民,只能靠打工糊口,根本置不起业、租不起房,只好在坎旁岩边搭建遮风蔽雨的临时住房。

所以,搭建简便且能满足基本居住需求的吊脚楼大量兴建。

可见,重庆吊脚楼民居的修筑实际上是为了顺应山地地形以及迫于艰苦生活条件的无奈之举。

然而,人们意外地发现这样的建筑形式带来了生活便捷与视觉美感。

因此,本文从重庆吊脚楼的形成条件、建筑构造、艺术审美等方面进行简要分析。

一、因地制宜———重庆吊脚楼的形成条件重庆吊脚楼独特的造型结构与这一地区的地形、气候、建筑材料以及人身安全等因素有着密切联系。

(一)地理因素重庆地形地貌以丘陵、山脉为主,在这“地无三尺平”的地方修建吊脚楼,可以有效地利用地形,节约土地,并将对环境的破坏程度降到最低。

重庆的水文条件在给人们生活带来便利的同时,也存洪涝隐患,“吊脚”恰到好处地解决了这一问题。

(二)气候特点重庆地处盆地,潮湿闷热是这里显著的气候特征,霉变等常有出现。

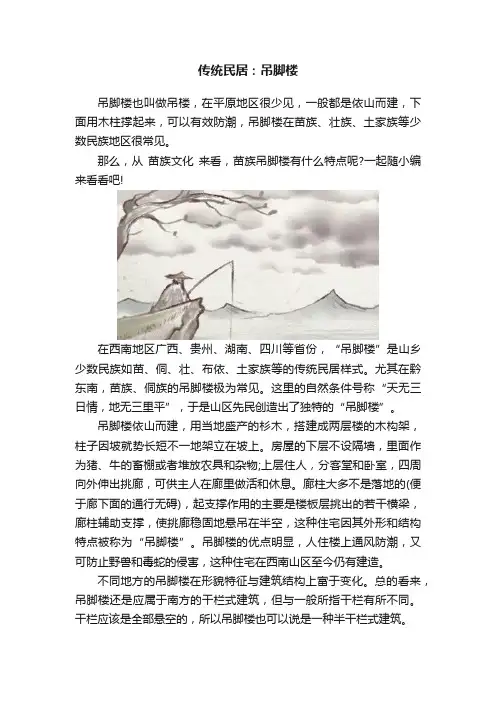

传统民居:吊脚楼吊脚楼也叫做吊楼,在平原地区很少见,一般都是依山而建,下面用木柱撑起来,可以有效防潮,吊脚楼在苗族、壮族、土家族等少数民族地区很常见。

那么,从苗族文化来看,苗族吊脚楼有什么特点呢?一起随小编来看看吧!在西南地区广西、贵州、湖南、四川等省份,“吊脚楼”是山乡少数民族如苗、侗、壮、布依、土家族等的传统民居样式。

尤其在黔东南,苗族、侗族的吊脚楼极为常见。

这里的自然条件号称“天无三日情,地无三里平”,于是山区先民创造出了独特的“吊脚楼”。

吊脚楼依山而建,用当地盛产的杉木,搭建成两层楼的木构架,柱子因坡就势长短不一地架立在坡上。

房屋的下层不设隔墙,里面作为猪、牛的畜棚或者堆放农具和杂物;上层住人,分客堂和卧室,四周向外伸出挑廊,可供主人在廊里做活和休息。

廊柱大多不是落地的(便于廊下面的通行无碍),起支撑作用的主要是楼板层挑出的若干横梁,廊柱辅助支撑,使挑廊稳固地悬吊在半空,这种住宅因其外形和结构特点被称为“吊脚楼”。

吊脚楼的优点明显,人住楼上通风防潮,又可防止野兽和毒蛇的侵害,这种住宅在西南山区至今仍有建造。

不同地方的吊脚楼在形貌特征与建筑结构上富于变化。

总的看来,吊脚楼还是应属于南方的干栏式建筑,但与一般所指干栏有所不同。

干栏应该是全部悬空的,所以吊脚楼也可以说是一种半干栏式建筑。

侗族,是中国的一个少数民族,侗族先民在先秦以前的文献中被称为“黔首”,一般认为侗族是从古代百越的一支发展而来。

侗族主要分布在贵州省的黔东南苗族侗族自治州、铜仁地区,湖南省的新晃侗族自治县、会同县、通道侗族自治县、芷江侗族自治县、靖州苗族侗族自治县,广西壮族自治区的三江侗族自治县、龙胜各族自治县、融水苗族自治县,湖北省恩施土家族苗族自治州等地。

吊脚楼是一种极富侗族特色的住宅建筑,一般一家一栋,也有的村寨,如广西三江县的苗江、八江、林溪一带,多聚族而居,将同一房族的房子连在一起,廊檐相接,可以互通,喜庆佳节,聚集于此,设宴接待宾客。

吊脚楼好居处作者:顾恒宇来源:《大学生》2024年第02期离边境线仅十几公里,拥有143户617人的村庄——地东村(位于西藏自治区林芝市墨脱县背崩乡),还保留着吊脚楼这种传统民居。

吊脚楼,即将房屋底层架空,广阔的二层空间用以居住,从底下仰视,如同吊在半空,故得名吊脚楼。

顺着村内的小路行走,两旁的旧式木屋和新建的民居交叉排列在道路两旁。

沿着斜向上的路走上去,鱼尾葵与芭蕉树密密麻麻地生长在陡峭的山坡上。

“在我们村幼儿园的后面,就是吊脚楼了。

”地东村村长跟我们说。

走上木质的阶梯,一股木头和潮湿的味道扑面而来。

环顾四周,这里明显已经有好些年没有人居住了,房间内仍保留着10多年前的布置,老旧电视机、几块布满灰尘的毯子、挂在墙上的农具和生活用品,数十块整齐、宽大的木板严丝合缝地组成了吊脚楼的地板和墙体,斑驳的木質墙面上涂满了油漆。

这座吊脚楼共有四个房间,中间有一块大约20平米的架空空地,上有木质的顶棚遮风挡雨,可以作为人们闲聊或者放置杂物的地方。

房子下面悬空的空间一般用来养殖家畜,还可以堆放大件物品。

绝大多数吊脚楼使用木板作墙壁,屋顶用茅草、木板等覆盖。

“这个是我自己劈的,用个四五十年没问题。

”吊脚楼建造技艺传承人旦真罗布指向其中一面外墙说,“这个墙的木头是我的爷爷传下来的,已经用了100多年了。

”建造吊脚楼的每根木头都有将近百斤重,从海拔两三千米的森林中运到村落里,再劈开建房子,这种宽大的木板需要树木生长超过30年。

旦真罗布告诉我们,以前修房子没什么工具,条件也恶劣,建房子还要拉人手,大家一起帮忙劈木头。

要是想用好的木头,要到海拔4000米的地方找松树,这个时候基本上要全村人帮忙,建造时还需要四五个木匠,建一座吊脚楼大概要花费三四个月的时间。

著名的云南吊脚楼一般呈横排式或大片分布,颇具气势,而墨脱地东村的吊脚楼依山而建,错落有致,没有庄严肃穆的屋檐与瓦制斜顶,平顶式的吊脚楼更加小巧别致,颇具生活气息。

沿着小路继续前行,20几间吊脚楼式的粮仓出现在眼前,排布在山坡上和平地上。

写民居的作文《民居》篇一在城市里生活久了,那些千篇一律的高楼大厦就像复制粘贴出来的一样,让人觉得有点乏味。

这时候,我就特别想念那些各具特色的民居。

我曾经去过一次湘西,那里的吊脚楼给我留下了超级深刻的印象。

那吊脚楼就像一个个从土里长出来的大蘑菇,又像是一群优雅的舞者站在水边。

它们大多依山傍水而建,下面用几根大柱子撑着,上面的房子就悬在半空。

我当时就想,住在这儿的人是不是每天早上一推开窗就能跟小鸟打个招呼,从窗户伸手出去就能摘到树叶呢?也许吧。

走进吊脚楼,木板楼梯踩上去嘎吱嘎吱响,就像在给你讲述着古老的故事。

里面的房间不大,但是布置得特别温馨。

我看到有一家的老奶奶坐在门口,手里拿着针线在缝补衣服,那画面就像一幅古老的油画。

我问老奶奶在这儿住了多久,她笑着说:“一辈子咯,舍不得走咯。

”我想也是,这么美的地方,谁舍得离开呢?可是,现在很多地方的传统民居却面临着危险。

就像一些古镇里的老房子,因为要发展旅游,被改得乱七八糟。

我就很纳闷,难道发展就一定要破坏原来的韵味吗?那些新刷的油漆,看起来就很刺眼,把老房子原来的古朴都给盖住了。

这就好比给一个百岁老人穿上了奇装异服,怎么看怎么别扭。

还有啊,有些年轻人都不愿意住在传统民居里了。

他们觉得那些房子没有现代设施,住着不方便。

我觉得这也有点道理,毕竟现在大家都习惯了空调、洗衣机这些东西。

但是,难道就不能想办法把传统民居改造一下,既保留原来的特色,又能让生活变得方便吗?比如说在吊脚楼里偷偷装上空调,在老房子里设置个现代化的卫生间。

我想,民居可不仅仅是一个住的地方,它更是一种文化的传承。

要是有一天这些独特的民居都消失了,那我们的文化可就像断了线的风筝,飘啊飘,不知道飘到哪里去了。

下次有机会,我还想去看看那些不一样的民居,去感受一下它们背后的故事。

《民居》篇二民居啊,那可真是个很有趣的话题。

我有时候就在想,世界上的民居为啥会有那么多的种类呢?就像这个地球上的人一样,各有各的特点。