各具特色的民居—吊脚楼教学案例

- 格式:doc

- 大小:260.50 KB

- 文档页数:4

人教版六年级下册《各具特色的民居》教学设计瓯海实验小学黄美丽【设计理念】建构“以学为主”的语文课堂。

【学习内容】人教版小学语文六年级下册第8课。

【学习目标】1.读课文了解客家民居、傣家竹楼的鲜明特色,体会中华民族传统民居丰富的文化内涵,产生探索其它民居特色的兴趣;2.能按要求从文中提炼有用的信息,完成练习,形成自己的表达。

3.抓住重点词句体会说明方法的表达效果,并尝试抓住特色运用说明方法介绍其它民居。

【教学重难点】了解各家民居、傣家竹楼的鲜明特点,体会说明方法的表达效果。

一、创情境,初感“民居特色”1.谈话揭题。

师:泱泱华夏,盛开着五十六朵民族之花。

不同的地区、不同的民族,都有着自己独具特色的民风民俗。

不一样的节日,不一样的穿着,不一样的食物,就连各地民众居住的房子也是各具特色。

这节课让我们共同感受——《各具特色的民居》 (生读题)2.播放图片,了解“各地民居”。

师:课前布置同学们去查找了一些特色民居的材料,下面这些特色民居能叫出它的名字来吗?(播放图片,生说出名字)3.欣赏了这些图片,你最想说什么?(生交流)师结:是啊,这些民居有着各自鲜明的特色,展现了建筑的魅力,散发着文化的气息,他们如百花盛开在祖国大地上,为民族文化增添了一道亮丽的色彩。

二、评选会,表达“民居特色”1.今天,老师想在咱们班开展一个“民居之最”的评选会,评选出咱们中国最有特色的民居。

首先参加我们这个评选会的是课文中的“客家民居”和“傣家竹楼”。

(板书)现在你们就是民居代言人,先仔细阅读课文,选择你喜欢的一种民居来推荐,填写推荐书,把它最大的特色展现出来。

2.下面就请同学们拿出推荐书认真填写。

开始——出示推荐书:3.学生读课文,填写推荐书,师巡视选择有代表性的作业交流。

4.全班交流:(1)师:好,现在我们的评选会马上就要开始了——先请老师刚才选中的2位同学把各自的推荐书拿上来展示一下。

读读“客家民居”的推荐书,看他是否展现出了民居的特色。

《各具特色的民居》教案(优秀6篇)作为一名默默奉献的教育工作者,有必要进行细致的教学设计准备工作,教学设计把教学各要素看成一个系统,分析教学问题和需求,确立解决的程序纲要,使教学效果最优化。

那么问题来了,教学设计应该怎么写?这次帅气的小编为您整理了6篇《各具特色的民居》教案,亲的肯定与分享是对我们最大的鼓励。

《各具特色的民居》教学设计篇一教学目标1、读读记记骚扰、偏僻、清风徐来、和睦相处、勤俭持家、秩序井然、遮天盖地、宏伟壮观、别致美观、蜂拥而至、安然无恙、崇山峻岭等词语。

2、默读课文,了解客家民居、傣家竹楼的鲜明特色,体会中华传统民居丰富的文化内涵。

3、学习课文准确的说明和生动形象的描述,积累语言,领悟表达方法。

教学重难点了解客家民居及傣家竹楼的特点,学习列数字、打比方、举例子的说明方法。

课时安排1课时教学准备关于各地民居的课件。

教学过程一、创设情境导入课题同学们,我们这节课来聊聊我国的民居,你们都知道我国都有哪一些有特色的民居呢?(生交流)纵横九百六十万平方公里,孕育五十六个古老民族,织就一幅幅绮丽多彩的华夏民居风貌:有人夜憩竹楼,有人水上为家,有人把家驮在马背上,有人享受着窑洞中最古朴的大自然的恩赐这节课,我们就走进客家民居和傣家竹楼去参观领略一番。

(板书课题,齐读课题)二、初读课文,感受特点1.客家民居和傣家竹楼有着怎样的特点,请同学们带着这样的问题快速阅读全文,边读边画出他们各自的特点。

2、小组交流一下你们画出了他们怎样的特点?师:老师在下面看见咱们同学都找得非常好,那你能分别用一个词形容它们给你留下的印象吗?客家民居──宏伟壮观世界民居奇葩,那么奇葩是什么意思?坚固傣家竹楼别致美观绿色之家同学们掌握得不错,那么,让我们再次走进客家民居和傣家竹楼,细细地体会他们独特的风格吧!(课件出示民居图片)三、小组交流了解民居特点1.老师这里有一些自学的要求,请同学们选择自己喜欢的方式,小组活动。

小学六年级语文下册《各具特色的民居》教案小学六年级语文下册《各具特色的民居》教案1教材简析中国民居具有古老而独特的魅力,是中华文明的宝贵遗产,体现了民族的智慧和深厚的文化底蕴。

这篇课文是写我国地方民居的说明文,介绍了特色鲜明的客家民居和傣家竹楼。

语言简练准确、平实质朴又生动形象,这是课文两篇短文在表达上的共同特点。

运用举例子、列数字、作比较、打比方等多种说明方法,通俗、生动、准确地对客家民居和傣家竹楼的特点加以说明,知识性、科学性、趣味性均较强。

设计意图本文是一篇说明文,《语文课程标准》在小学高段阅读目标部分指出:“阅读说明性文章,了解文章基本的说明方法”,六年级的学生也具备了较高的自学能力,在教学中,重点是要引导学生把近六年学习的阅读方法运用到读和悟中。

根据余映潮板块式教学思路,把教学设计成三个板块:初读,了解课文内容——再读,体会民居特点——研读,领悟说明方法。

学习目标1、读读记记“和睦、酷热、蜂拥而至”等词语。

2、默读课文,了解客家民居、傣家竹楼的鲜明特色,体会中华传统民居丰富的文化内涵。

3、学习课文准确的说明和生动形象的描述,积累语言,领悟表达方法。

4、学习对比阅读的阅读方法。

教学重难点了解客家民居及傣家竹楼的特点,学习列数字、打比方、举例子的说明方法。

课前准备1、关于土楼和竹楼的图片2、一组中国民居邮票图片教学时间一课时教学过程一、导课1、出示民居邮票一组,说说你认识其中的哪些民居。

2、介绍民居:民居是建筑中最早出现的类型,是中国建筑对民间居住建筑物的习惯称呼,作为住房的民居在人们的日常生活建筑中占有极为重要的位置。

我国的民居建筑是千百年来劳动人民用自己勤劳智慧的双手,在适应与改造大自然的漫长岁月中创造出来的。

由于我国幅员广阔,各地区的自然地理条件不同,56个民族风格与传统各异,生产和生活各具特色,建筑材料千差万别,使我国的民居建筑多姿多彩,富有创造性。

今天我们就来认识其中的两个。

(板书课题)二、授课板块一:初读,了解课文内容1、自由读课文,做到正确、流利,读后划出不懂的词句。

各具特色的民居教案(优秀7篇)《各具特色的民居》的教学设计篇一【学习目标】1、学习并积累奇葩、安然无恙、和睦等词语。

2、有感情朗读课文,了解客家民居和傣家竹楼的特点。

3、学习抓住事物特点进行叙述的说明方法。

【教学重难点】了解客家民居及傣家竹楼的特点,学习列数字、打比方、举例子的说明方法。

【课时安排】1课时。

【教学准备】关于各地民居的课件。

【教学过程】一、导入新课我们的祖国地大物博,百里不同风,千里不同俗,在艺术形式上百花盛开,在民居上也是各有特色。

看图片,猜猜这是哪个地方的民居?(播放课件:如上海石库门、西藏民居、客家民居、傣家竹楼等)这些五花八门的房子,真有点令人眼花缭乱了,这节课,我们就走进客家民居和傣家竹楼去参观领略一番。

(板书课题,齐读课题。

)二、初读课文,读通读准1、客家民居和傣家竹楼有着怎样的特点,请同学们带着这样的问题自由通读全文,要求读准每个字的字音。

看看你读懂了什么,有什么疑问,在书上标记一下。

2、出示词语认读:闽西南粤东北、奇葩、骚扰、夯筑、竹篾、布局均匀、风雨侵蚀、安然无恙、和睦相处、勤俭持家、秩序井然、遮天盖地、清风徐来、蜂拥而来、家道兴旺、承前祖德勤和俭、启后子孙读与耕、多起竹楼、傍水而居、树满寨、花满园。

三、了解民居特点1、默读课文,按表格要求在文中画出相关语句:客家民居:位置作用材料结构文化特征2、完成填空后小组交流,共同完成表格填空:客家民居:位置闽西南、粤东北的崇山峻岭中作用防备盗匪骚扰和当地人排挤材料在土中掺石灰,用糯米饭、鸡蛋清作黏合剂,以竹片、木条作筋骨结构大多为三至六层楼,一百至二百多间房屋如橘瓣状排列,布局均匀,宏伟壮观;土楼围成圆形的房屋均按八卦布局排列文化特征吉祥、幸福、安宁;和睦相处;勤俭持家;平等互助3、全班交流,了解客家民居的特点。

四、深读探究,感知表达特点1、自由读《客家民居》部分,思考是围绕哪段话来写的?(画出中心段落:第一自然段。

)2、读第二自然段,客家民居奇在何处?指名说,互相补充。

小学六年级语文下各具特色的民居教案板书设计优秀教案一、教学目标1.知识与技能:理解课文《各具特色的民居》的主要内容,了解不同地区的民居特点。

学会观察、分析民居建筑的风格和结构,提高审美能力。

培养学生收集、整理信息的能力。

2.过程与方法:通过图片、视频等手段,激发学生对民居的兴趣。

运用小组合作、讨论等方式,引导学生探究民居的特点。

组织课堂活动,让学生在实践中感受民居的魅力。

3.情感态度与价值观:培养学生对我国传统文化的热爱。

增强学生保护古建筑、传承民间文化的意识。

二、教学重点与难点1.教学重点:理解课文内容,了解不同地区的民居特点。

培养学生观察、分析民居建筑的能力。

2.教学难点:如何引导学生深入理解民居的建筑风格和结构。

如何激发学生对民居的探究兴趣。

三、教学过程1.导入新课利用图片、视频等手段,展示我国各地具有代表性的民居,如福建土楼、安徽宏村、山西平遥等。

提问:同学们,你们知道这些民居有什么特点吗?它们为什么各具特色?2.课文学习学生自读课文,了解不同地区的民居特点。

教师引导学生分析课文中的关键句,如:“黄土高原的窑洞,冬暖夏凉,既能防风沙,又能节省土地。

”3.民居欣赏展示各地民居的图片,让学生欣赏并发表自己的看法。

教师引导学生从建筑风格、结构、功能等方面进行欣赏。

4.民居探究学生分组,选择一个感兴趣的民居进行深入研究。

各组展示研究成果,如:窑洞的建造过程、福建土楼的历史背景等。

5.课堂小结学生分享自己的学习心得。

6.课后作业(课后自主完成)收集一篇关于自己家乡民居的文章,介绍其特点和历史文化。

以“我心中的民居”为主题,进行绘画创作。

四、板书设计课题:各具特色的民居一、导入新课1.图片展示:福建土楼、安徽宏村、山西平遥等民居。

2.提问:民居特点。

二、课文学习1.学生自读课文。

2.分析关键句。

3.分组讨论:民居特点。

三、民居欣赏1.展示图片。

2.发表看法。

四、民居探究1.分组研究。

2.展示研究成果。

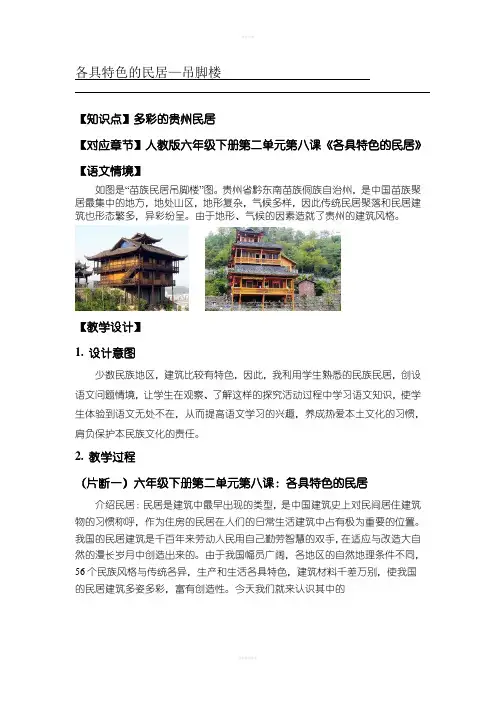

各具特色的民居—吊脚楼【知识点】多彩的贵州民居【对应章节】人教版六年级下册第二单元第八课《各具特色的民居》【语文情境】如图是“苗族民居吊脚楼”图。

贵州省黔东南苗族侗族自治州,是中国苗族聚居最集中的地方,地处山区,地形复杂,气候多样,因此传统民居聚落和民居建筑也形态繁多,异彩纷呈。

由于地形、气候的因素造就了贵州的建筑风格。

【教学设计】1. 设计意图少数民族地区,建筑比较有特色,因此,我利用学生熟悉的民族民居,创设语文问题情境,让学生在观察、了解这样的探究活动过程中学习语文知识,使学生体验到语文无处不在,从而提高语文学习的兴趣,养成热爱本土文化的习惯,肩负保护本民族文化的责任。

2. 教学过程(片断一)六年级下册第二单元第八课:各具特色的民居介绍民居:民居是建筑中最早出现的类型,是中国建筑史上对民间居住建筑物的习惯称呼,作为住房的民居在人们的日常生活建筑中占有极为重要的位置。

我国的民居建筑是千百年来劳动人民用自己勤劳智慧的双手,在适应与改造大自然的漫长岁月中创造出来的。

由于我国幅员广阔,各地区的自然地理条件不同,56个民族风格与传统各异,生产和生活各具特色,建筑材料千差万别,使我国的民居建筑多姿多彩,富有创造性。

今天我们就来认识其中的一个。

苗族吊脚楼属于歇山式穿斗挑梁木架干栏式楼房,通常建在斜坡上,把地削成一个“厂”字形的土台,土台下用长木柱支撑,按土台高度取其一段装上穿枋和横梁,与土台平行。

吊脚楼低的七八米,高者十三四米,占地多为两百平方米。

屋顶除少数用杉木皮盖之外,大多盖青瓦,平顺严密,大方整齐。

房屋的屋面依山势而定朝向,一般为坐西朝东,坐南朝北。

大部分吊脚楼为"吊脚半边楼",在苗语中意为"把平房抬起来的楼"。

即每排的最外一棵柱子齐二楼楼板处栽下,成悬在半空状。

这些房屋全以榫头衔接,可历百年风雨不倾斜。

造就这些房屋均为无图作业,全凭一把尺子,一根墨线,一把锉子,一把斧头来完成,造型结构全在师傅的记忆。

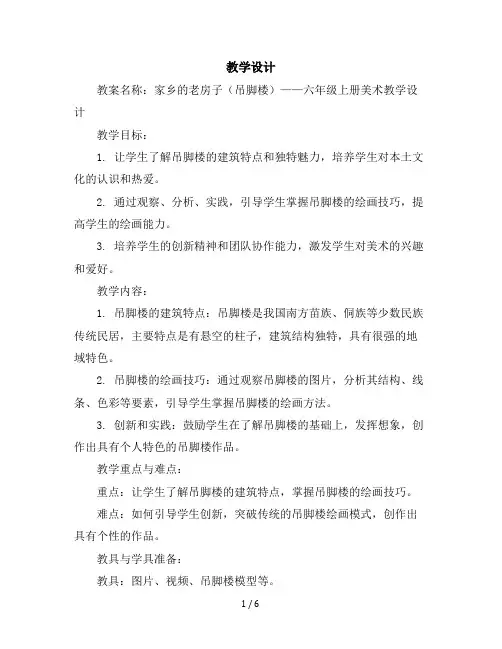

教学设计教案名称:家乡的老房子(吊脚楼)——六年级上册美术教学设计教学目标:1. 让学生了解吊脚楼的建筑特点和独特魅力,培养学生对本土文化的认识和热爱。

2. 通过观察、分析、实践,引导学生掌握吊脚楼的绘画技巧,提高学生的绘画能力。

3. 培养学生的创新精神和团队协作能力,激发学生对美术的兴趣和爱好。

教学内容:1. 吊脚楼的建筑特点:吊脚楼是我国南方苗族、侗族等少数民族传统民居,主要特点是有悬空的柱子,建筑结构独特,具有很强的地域特色。

2. 吊脚楼的绘画技巧:通过观察吊脚楼的图片,分析其结构、线条、色彩等要素,引导学生掌握吊脚楼的绘画方法。

3. 创新和实践:鼓励学生在了解吊脚楼的基础上,发挥想象,创作出具有个人特色的吊脚楼作品。

教学重点与难点:重点:让学生了解吊脚楼的建筑特点,掌握吊脚楼的绘画技巧。

难点:如何引导学生创新,突破传统的吊脚楼绘画模式,创作出具有个性的作品。

教具与学具准备:教具:图片、视频、吊脚楼模型等。

学具:绘画纸、画笔、水彩、彩铅等。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 展示吊脚楼的图片和视频,引导学生关注吊脚楼的建筑特点和地域特色。

2. 引导学生讨论:什么是吊脚楼?吊脚楼有哪些特点?二、讲解与示范(15分钟)1. 讲解吊脚楼的建筑特点,如悬空的柱子、独特的结构等。

2. 示范吊脚楼的绘画方法,包括线条、色彩等方面的运用。

三、实践与创新(10分钟)1. 学生根据所学知识,开始绘画吊脚楼,鼓励学生发挥想象,创作出具有个人特色的作品。

2. 教师巡回指导,解答学生在绘画过程中遇到的问题。

四、作品展示与评价(5分钟)1. 学生展示自己的作品,分享创作心得。

2. 教师对学生的作品进行评价,给予肯定和鼓励,同时提出改进意见。

板书设计:吊脚楼1. 建筑特点:悬空柱子、独特结构2. 绘画技巧:线条、色彩作业设计:1. 完成一幅吊脚楼绘画作品。

2. 写一篇关于吊脚楼的绘画心得体会。

课后反思:本节课通过图片、视频等教具,引导学生了解吊脚楼的建筑特点,通过示范和实践,使学生掌握吊脚楼的绘画技巧。

发现吊脚楼【教学目的】1.欣赏家乡传统的建筑艺术, 增强学生的民族自豪感和对家乡的热爱, 引发学生对于祖国文化传承问题的思索与认同。

了解家乡的建筑特色与文化背景, 懂得珍惜与尊重传统的地方文化, 发现地域文化、历史文化对于建筑艺术的影响, 感受艺术和生活的联系, 激发独立创造的精神。

【教学重点、难点】通过学生自己收集有关吊脚楼的资料, 发现吊脚楼的渊源文化, 体会建筑艺术与社会文化的关系, 接受多元文化。

发挥学生独立思考的能力, 尝试多元的艺术创作, 增进对文化的理解。

通过对吊脚楼历史价值、生活与审美价值的了解与体验, 理解艺术生活化,让学生意识到要关注社会, 关注人生, 尽力统整与提升人文精神生活品味。

【教具准备】大量吊脚楼图片、影像、报纸资料等。

【学具准备】七册、八册教科书、学生收集的有关图片资料, 笔记本。

【教学过程】呈现资料(学生出示收集的资料)教师: 上节课, 老师布置大家收集有关吊脚楼的资料, 你们有发现吗?好, 现在, 就让我们大家来分享吧!学生一: 出示照片学生二: 出示图书学生三: 出示图片学生四: 出示绘画作品教师总结: 刚才, 这几位同学主要在吊脚楼的建造形式、建筑材料、美学价值这二个方面有了初步的发现, 也看到了吊脚楼的合理与不合理的一面, 那么下面, 我们围绕这几点再深入地讨论一下, 相信大家还会有更多的发现!(出示课题发现吊脚楼)一、建造形式统整资料(学生:针对结构进行讨论)教师:正如大家所谈到的, 吊脚楼这种合理的建筑结构, 充分体现着自然与建筑的和谐, 也看到了我们先辈们与自然抗争的聪明才智。

那么, 现在让我们再欣赏一下我们的祖先留下的宝贵的文化遗产吧!(放录像)教师:看了录像里的介绍, 你们通过查资料, 还知道有哪些民族也是居住在吊脚楼里?学生:苗族、侗族、傣族、土家族……教师:合理的结构必然产生今人满意的风貌, 那么, 这些低丘陵地带的吊脚楼与山城的吊脚楼在风格上有何不同?新(学生: 出示图片分析)教师: 现在老师归纳总结一下。

土家吊脚楼营造创新技术案例土家吊脚楼是中华民族传统文化的一个代表,它是我国西南地区土家族群众长期生活的结晶,而如今,随着科技的发展和社会的进步,土家吊脚楼的营造技术也不断地经过改进和更新。

本文将围绕“土家吊脚楼营造创新技术案例”这一主题,为大家详细介绍相关的技术。

首先,传统土家吊脚楼的建筑材料主要是木材和石头,而营造传统土家吊脚楼的建筑方法则是采用砖木结构和榫卯结构,这种方法更多的是靠工匠自信的手工技术来完成。

但是,随着科技的发展,人们开始不断地探索新的营造技术。

例如,传统的土家吊脚楼需要通过复杂的人工雕刻和精细制作才能完成,但如今,数控机床和计算机图形技术的应用,可以让我们更加精准快速地设计和制作土家吊脚楼的各种零部件,这样可以大幅度提高施工效率和质量。

其次,营造技术的改进也需要探索新的材料。

例如,随着新型材料的不断涌现,人们开始采用更加环保、经济、实用的新型材料,例如高效保温材料、防水材料、蒸汽透气膜、发泡混凝土等,这些新材料可以在保证传统风格的基础上,更好地保障土家吊脚楼的外观美观和内部舒适度。

最后,营造技术的创新还需要社会和文化的认可和支持。

土家吊脚楼所具有的丰富文化内涵和价值观念,不仅仅是一个建筑形式的载体,更是中华民族传统文化的重要组成部分。

因此,保护和弘扬这种传统文化不仅是一项历史使命,也是现代社会建设的必需品。

政策支持、科技创新、培养人才等方面,需要重视保护和发扬土家吊脚楼文化,以及完善相关的营造技术。

综上所述,土家吊脚楼的营造技术是一项需要不断更新和创新的工作。

展望未来,我们相信在科技的帮助下,一定可以将土家吊脚楼的营造技术不断完善,更好地保护和传承传统文化,同时也为现代化建设做出新的贡献。

吊脚楼搭建课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解吊脚楼的历史背景、建筑特点及文化意义。

2. 学生能掌握吊脚楼搭建的基本结构和材料使用。

3. 学生能了解吊脚楼在不同地区的应用和演变。

技能目标:1. 学生能运用所学的吊脚楼搭建知识,进行简单的模型制作。

2. 学生能通过实际操作,提高观察、分析和解决问题的能力。

3. 学生能在团队协作中发挥个人特长,提高沟通和协作能力。

情感态度价值观目标:1. 学生对传统建筑文化产生兴趣,增强民族自豪感。

2. 学生在吊脚楼搭建过程中,培养耐心、细心和勇于尝试的精神。

3. 学生通过学习吊脚楼搭建,认识到保护传统建筑的重要性,增强环保意识。

课程性质:本课程为实践性较强的综合实践活动课程,结合历史、地理、美术等学科知识,引导学生了解我国传统建筑文化。

学生特点:六年级学生具备一定的认知能力和动手能力,对传统建筑有一定的好奇心,喜欢动手操作和实践。

教学要求:教师需结合学生特点,采用启发式、探究式和小组合作的教学方法,引导学生主动参与,注重培养学生的实践能力和团队协作精神。

通过课程学习,使学生达到上述具体的学习成果。

二、教学内容1. 吊脚楼的历史文化背景:介绍吊脚楼的起源、发展及其在各个地区的分布情况,使学生了解其文化价值。

相关教材章节:历史课本中关于传统建筑的部分。

2. 吊脚楼的建筑特点:讲解吊脚楼的结构、材料、搭建工艺等,使学生掌握吊脚楼的基本知识。

相关教材章节:美术课本中关于民间建筑的部分。

3. 吊脚楼搭建实践:指导学生进行吊脚楼模型的搭建,培养学生的动手能力和团队协作精神。

相关教材章节:综合实践活动教材中关于建筑模型制作的部分。

4. 吊脚楼的应用与保护:探讨吊脚楼在现代社会中的应用,以及如何保护传统建筑。

相关教材章节:社会课本中关于建筑保护的部分。

教学进度安排:第一课时:吊脚楼历史文化背景学习第二课时:吊脚楼建筑特点学习第三课时:吊脚楼搭建实践(1)第四课时:吊脚楼搭建实践(2)第五课时:吊脚楼应用与保护学习及总结交流教学内容确保科学性和系统性,结合教材章节和实践活动,帮助学生全面了解吊脚楼相关知识。

【幼儿园优秀教案】大班健康领域:半山腰上的“吊脚楼”设计意图:乳源地处粤北山区,是过山瑶的聚居地,过山瑶文化也是人类文化的重要组成部分,是世界文化多元化的重要元素。

文化需要传承,历史需要创造,因此,在教学活动中融入过山瑶文化,可以让孩子们了解家乡的历史,体现民族精神。

在乳源瑶族自治县必背镇,半山腰上的“吊脚楼”随处可见,孩子们也有所了解。

但我们的孩子们大多数住的都是居民楼或自建的房子,对于半山腰上“吊脚楼”是充满了好奇心,它们是如何建在半山腰的呢?所以为了让孩子们了解和感受瑶族“吊脚楼”的建筑特色和文化背景,我设计了本节大班健康领域课程。

让孩子们在游戏中体验在没有任何交通工具的条件下,将建房子的材料通过层层的困难,把材料安全运到半山腰并搭建好房子。

《指南》中健康领域的动作发展部分目标要求提出:具有一定的平衡能力,动作协调、灵敏,具有一定的力量和耐力以及手的动作灵活协调能力。

大班的孩子活泼好动,跳、爬、滚,追、跑等是他们自娱自乐,相互嬉戏的最爱。

他们对身体的各部分有一定的认识,在游戏过程中能有意识的积极寻找多种方法运用身体某些部位去完成一些高难度动作所以在本节活动设计我以闯关的形式设计了3个环节,重点以“跳、合作平衡过桥、匍匐前进”动作发展为主,创造条件和机会,促进幼儿动作协调、灵敏,具有一定的力量和耐力以及手的动作灵活协调能力的发展。

活动目标:1、初步了解乳源县必背镇“吊脚楼”的历史。

2、通过“跳、平衡过桥、匍匐前进”锻炼孩子动作协调、灵敏,具有一定的力量和耐力以及手的动作灵活协调能力的发展。

3、通过游戏活动,体检“吊脚楼”的来之不易,激发幼儿对家乡本土文化的关注与热爱。

活动重难点:活动重点:能快速、有序的用“跳、匍匐前进”的动作完成闯关。

活动难点:团队互相合作解决问题“平衡过桥”。

活动准备:场景布置:陷阱、洞穴、被暴雨吹断的独木桥、垫子、搭建房子的材料(牛奶箱)、半成品的房子(分两组)、吊脚楼图片活动过程:一、播放音乐《盖房子》,教师带领幼儿做热身运动。

各具特色的民居—吊脚楼

【知识点】多彩的贵州民居

【对应章节】人教版六年级下册第二单元第八课《各具特色的民居》【语文情境】

如图是“苗族民居吊脚楼”图。

贵州省黔东南苗族侗族自治州,是中国苗族聚居最集中的地方,地处山区,地形复杂,气候多样,因此传统民居聚落和民居建筑也形态繁多,异彩纷呈。

由于地形、气候的因素造就了贵州的建筑风格。

【教学设计】

1. 设计意图

少数民族地区,建筑比较有特色,因此,我利用学生熟悉的民族民居,创设语文问题情境,让学生在观察、了解这样的探究活动过程中学习语文知识,使学生体验到语文无处不在,从而提高语文学习的兴趣,养成热爱本土文化的习惯,肩负保护本民族文化的责任。

2. 教学过程

(片断一)六年级下册第二单元第八课:各具特色的民居介绍民居:民居是建筑中最早出现的类型,是中国建筑史上对民间居住建筑物的习惯称呼,作为住房的民居在人们的日常生活建筑中占有极为重要的位置。

我国的民居建筑是千百年来劳动人民用自己勤劳智慧的双手,在适应与改造大自然的漫长岁月中创造出来的。

由于我国幅员广阔,各地区的自然地理条件不同,56个民族风格与传统各异,生产和生活各具特色,建筑材料千差万别,使我国的民居建筑多姿多彩,富有创造性。

今天我们就来认识其中的一个。

苗族吊脚楼属于歇山式穿斗挑梁木架干栏式楼房,通常建在斜坡上,把地削成一个“厂”字形的土台,土台下用长木柱支撑,按土台高度取其一段装上穿枋和横梁,与土台平行。

吊脚楼低的七八米,高者十三四米,占地多为两百平方米。

屋顶除少数用杉木皮盖之外,大多盖青瓦,平顺严密,大方整齐。

房屋的屋面依山势而定朝向,一般为坐西朝东,坐南朝北。

大部分吊脚楼为"吊脚半边楼",在苗语中意为"把平房抬起来的楼"。

即每排的最外一棵柱子齐二楼楼板处栽下,成悬在半空状。

这些房屋全以榫头衔接,可历百年风雨不倾斜。

造就这些房屋均为无图作业,全凭一把尺子,一根墨线,一把锉子,一把斧头来完成,造型结构全在师傅的记忆。

吊脚楼一般以四排三间为一幢,有的除正房外,还搭建了一两个“偏厦”。

每排木柱一般九根,即五柱四瓜。

每幢木楼,一般分为三层,上层储谷,中层住人,下层楼脚围成圈,堆放杂物或关养牲畜。

住人的一层,旁有木梯与楼上层和下层相接,该层设有走廊通道,约一米宽。

堂屋是迎客间,两侧各间则隔为二三小间为卧室或厨房。

房间宽敞明亮,门窗左右对称。

有的苗家还在侧间设有大坑,冬天就在这里烧火取暖。

中堂前有大门,门是两扇,两边各有一扇窗。

中堂的前檐下,都装有背靠栏杆,称“美人靠”。

(片断二)简说苗族聚落方式

在此以西江苗寨为例。

西江是全国最大的苗寨,有5600多人,1250多户。

所以称为“千户苗寨”。

因此其聚居形式是最具代表性的。

西江苗寨依山就势,由山脚建至山腰。

户与户之间有小青石铺砌的小道连接,整济卫生、舒适清爽,吊脚木楼栉比相连,次第升高,部分吊脚楼建于田地旁边,方便农作。

整座苗寨天然地形成一对偌大的铆,为山区坡地房屋建筑的典范,被建筑界赞为"民族建筑之瑰宝"。

而通常苗寨是建于半山腰,山脚是田地,山顶即树林。

(片断三)小议民居与现代建筑融合

由于目前黔东南在大力开发旅游业,因此,凯里市大部分现代建筑都融入了苗族民居特色,如椎花、护栏、美人靠、挂落、吊脚等。

但是,通过观察,在设计融合方面,还存在一定的欠缺,不少建筑看起来,都给人感觉“洋不洋土不土”的感觉,这不仅仅是个人主观臆想,也是众多市民反映的!例如,大面积的绿色镜面墙楼顶却伸出古朴的四角攒尖,很摩登的高层上却建起了侗家鼓楼,怎么都给人一种生搬硬套的感觉。

因此,苗族民居与现代建筑的融合还有待研究与实践!

大多数本土建筑师在做一个被要求是“具有中国传统风格”的项目时,他的出发点和落脚点常常都会先定位于“传统”之上。

他首先想到的是传统的建筑材料、传统的施工技术或者传统的构造方法,接着想到的是传统建筑的形式、空间、图案和色彩,然后才会考虑如何利用现代技术、现代材料去实施。

这个角度决定了他难以摆脱中国传统建筑的束缚。

本土建筑师在做某些纪念性的传统建筑时就出现了这样的尴尬:用钢筋混凝土这种现代材料去营造中国传统建筑的空间、建筑形式,结果不但无法得到传统建筑文化精髓,在建筑形式和建筑空间上也显得不伦不类。

事实上,在“传统”先入为主后,建筑师很难摆脱束缚。

因为在“传统”里加上现代因素,即使可以发挥也只是小细节而已,结局只是流于表象。

现代建筑与中国传统建筑之间存在明显差异,“中国传统”与现代建筑的融合存在着困难则可以预见,但总是可以办到。

有两个例子可以证明这条道路是可行的。

一个是后现代主义建筑的出现,说明现代主义建筑里传统的内容不是一概被抛弃。

另一个就是日本的现代建筑,当代日本建筑显然是现代建筑,但可以明显感觉到日本传统文化存在于其中。

先掌握好目前最现代的设计理念、施工技术。

这是当务之急,然后再不断探索与传统建筑如何实现结合。

(片断四)存在问题与解决方式

虽然吊脚楼很有特色,融合了苗族人几千年的智慧,但是,仍有不合理的地方。

通过查看资料,总结出了以下目前苗族民居仍然存在的问题:

1、村落内虽然还保留了大量的原生态传统民居,但大部分都有不同程度的损坏,需要及时修缮。

老建筑内设施普遍落后,采光条件差,不能适应现代生活的需要;

2、随着城镇化进程的加快,村落收到了新的、无序的、几乎是城市型的聚落结构和建筑形式的不断侵蚀,新建筑在尺度、布局以及形式上与村落原有风貌格格不入,严重损害村落发展的历史脉络;

3、村落内基础设施、公共卫生设施较差,对村落历史风貌及景观构成极大地伤害;

4、自发性营造模式导致趋同化,缺乏特色,杂乱无章;

5、黔东南是一个少数民族集居的地区,由于山高路远、点多线面广的地理环境,素有“九山一水一分田、对门对户在眼前、走到村寨要一天”之称。

加上农村村民居住条件较差,大部分为木质结构,耐火等级低。

农村用火方式简单落后,村民防火意识淡薄,农村火灾十分突出,防火工作异常艰巨而繁重。

(片断五)需要做的房屋改造设计:

1、在人类科技进步社会的今天,提高居住条件的质量,逐步完善现代化配套的同时,许尊重和继承民族传统特色,延续民族的文脉,是民居的特色的“今天”融入“昨天”,既有“继承”又有“新意”,这是改造设计工作的中心。

2、在设计手法中,对其单体建筑周边环境及构造、结构优化处理,取其糟粕取其精华。

应用嵌入、微缩、美化等手段,在各个不同空间领域里,再现质朴的如吊脚楼、美人靠等,具有苗侗民居民族特色的基本元素,达到强化和突现民族特色整体风貌的效果;

3、针对现存村寨防火等级低的弊端,除教育提高村民防火意识之外,在规划设计中增设消防设施,适当拓宽消防车道。

单体建筑中除二层以上采用传统砖木(全木)结构外,一层采用砖石结构,提高防火等级,消除安全隐患。

【教学反思】

教学让我们既要教学、研读文本,但又还要切实生活实际,让学生学到更多书本外的知识。

所谓,“得法与课内,得益于课外,”就是这个道理!我在让学生学习《各具特色的民居》之后对学生进行了课外拓展——请学生当导游解说苗族民居的特点。

但我认为还不够,因为,我们美丽的黔东南本身就是一个民族风情浓的地方,为何不就地方资源引领学生体会我们苗族的风雨楼、侗族的鼓楼呢?

麻江县基东小学

语文教师:杨小军

2014年5月21日

纵观本堂课的教学,我深刻地感受到备课要注重实效,深钻进去,不能只把侧重点放到形式的研究上。

但2014年我相信在2014教学。