论单吊式土家族吊脚楼

- 格式:doc

- 大小:254.74 KB

- 文档页数:8

吊脚楼

吊脚楼是古老的干栏式建筑,也是土家族人居住、生活的场所。

在渝东南及桂北、湘西、鄂西、黔东南等地区特别多。

吊脚楼半为陆半为水,大多依山靠河就势而建。

乘船过河或走过树林,就可以踏上土家族人的居住地。

吊脚楼呈虎坐形,以“左青龙,右白虎,前朱雀,后玄武”为最佳屋场,但后来讲究朝向,或坐西向东,或坐东向西。

吊脚楼外形多样,有单吊、双吊、两层吊等多种形式,千楼自别,相互竞秀。

因各栋吊脚楼构架内部空间处理不一样,所以即使是同一类型的吊脚楼,也各有特色,风格别致。

你扶着栏杆,走上曲廊,就会发现吊脚楼被分为两层:上层通风、干燥、防潮,中间是堂屋,左右两边是饶间。

饶间以中柱为分界线,前面作火炕,后面作卧室。

下层则是用来关牲口或堆放杂物的。

吊脚楼还可以防毒蛇、猛兽呢!

如果有人要建新房,就得选择黄道吉日,请众乡邻帮忙。

上梁前要祭梁,然后众人齐心协力将一排排木扇竖起。

立屋竖柱之后便是定椽角、盖瓦片、装板壁。

建好后,鞭炮齐鸣,左邻右舍送礼祝贺。

富裕人家还要在屋顶上装饰向天飞檐,在廊洞下雕龙画凤呢!

看着这别致美观的吊脚楼,真不愧是“吊脚楼上枕一夜,十年做梦也风流”啊!。

Vol.42/No.14/Westleather恩施土家吊脚楼建造和审美探析时晨晨「,周丰昌2(1.湖北工业大学艺术与设计学院,湖北武汉430068;2•金螳螂精装科技(苏州)有限公司,江苏苏州215123)摘要:恩施土家族的吊脚楼建筑以此地的地形特征为依据,以及此地夏热冬冷的气温状况而建成,这是一种特别适应本地环境的建筑类型&吊脚楼建筑充分体现了土家族人的民族特色和精神内涵,在空间布局和选址方面遵循了众多的原则,也有天人合一思想的体现,对于我们现代建筑的选址提供了一些宝贵的借鉴&本文以土家族吊脚楼为例,从吊脚楼的历史渊源、基本类型、建造技术变迁以及建筑审美等多个方面探析&关键词:土家族;吊脚楼中图分类号:C952文献标志码:A文章编号:1671-1602(2020)14-0113-011土家族吊脚楼历史渊源土家吊脚楼作为一种干栏式建筑,在中国南方较为常见,有些学者认为这是从古代的森林中产出,随着农业的发展,人也随着劳动慢慢的进化,远古人开始慢慢离开森林,模仿巢居的建筑形式,把房屋建于离地面有一定距离的位置从而架空,这样的建筑样式逐渐开始演化为干栏式建筑&干栏式建筑具有很多的优点,比如说防潮以及抑虫等,所以对于天气潮湿的南方地区格外合适&南方有充足的竹子资源,而干栏式建筑主要就是竹子和木头等结构的组合,干栏式建筑的上层可以用来住人,下层空间可以用来储藏或者养殖&2土家吊脚楼的基本类型土家吊脚楼有多种建筑样式,一般比较多的是单吊式建筑,在此单 吊式形式基础上又延伸发展出双吊式,以及后来又发展出的二屋吊式、四合水式等一些形式都是在前两种建筑形式上发展而来的&2. 1单吊式&单吊式是特别常见的一种吊脚楼形式.2. 2双吊式&双吊式建筑形式是在单吊式吊脚楼建筑形式基发展的.2. 3四合水式&此种建筑形式是在双吊式基础上发展而来&2. 4二屋吊式&此种建筑形式是在单吊式和双吊式基础上发展来的&2. 5平地起吊式&此种建筑类型是在单吊式的基础上发展而来的,单吊式、双吊式都有&3土家吊脚楼建造技术的变迁吊脚楼建筑有着漫长的一个发展进程,因为土家族和其他民族的文化融合,从而使得我们今天有很多具有民族特色的建筑产生,这也是土家族人的贡献&干栏式建筑结构分为纯木结构和土木结构,第一种以西双版纳竹楼最为典型,第二种以苗族和土家族使用最为广泛&吊脚楼的底座需要用木柱进行强有力的支撑,其下层可以用来储藏物品和养畜,它依靠山体可以把山坡切为“厂”字形的底座&4恩施土家族吊脚楼的建筑审美4.1材料美&木质材料是山区人们的主要建筑构成元素,便于收集使用,不用大量的输送成本,同时符合现在很多人提倡的“3R”原则&这可以大量节省建造的成本,同时也可以减少对资源的破坏,也能体现出其地域特色,对于一些经济条件较差的地方特别合适&4. 1.1地基材料&取山石或河石来将房屋的地基砌好,再使用泥土和碎沙石铺平,然后用找平,使其更坚固牢靠&4. 1.2墙体、内部桁架材料&吊脚楼的墙体采用木质材料,个别部位使用竹子&4.2结构功能美&恩施土家族位于地震频发的地带,所以在建筑设计时也应该把此问题考虑进去&吊脚楼建筑是梁柱承重,从而可以做到墙倒而房屋不倒&此外,这也可以很大灵活的使用室内空间,外部的空间也可以更为优美,无论是吊脚楼的形式和结构,都有着实用的设计思想&柱脚处理方式大致分为三种:一种是放置式;二是埋入式;三是墩式,这种方式运用较多&4.3艺术装饰4. 3.1装饰的形式内容&吊脚楼的设计元素多来源于其建筑的形式特征以及功能,其房顶的设计一般是统一的建筑形式&它所具备的民族内涵在很大程度上可以使用其构件的设计元素进行表述,体现出本地的民族特色和意蕴&首先是整体装饰的手法,装饰可以给人带来美的感受,通过装饰,人们可以感受到吊脚楼建筑所具有的精神内涵,和其民族气韵,精致的雕刻手艺也体现了我国古代人们的精湛技艺&人对雕刻饰较,楼建筑的内设计方面也比较注重雕梁画栋,其门窗位置的雕刻样式精致而富有气韵,取材内容广泛,赋予诗情画意&吊脚楼建筑自上而下等各个方面都向我们展现了土家族人跳跃的思维能力和精致的雕刻手艺&第门窗的饰,分雕刻门和,窗的元素现主在窗根上,门窗多用植物纹样和龙凤等兽作为装饰动机,雕刻的技术高超&其门窗有多种样式,六合门多用于富贵人家,多为假六合门&第三饰材,楼的饰内容多,一动植物纹样为主,对于结构处雕刻以人物、山水、龙凤以及神话故事等丰富题材的纹样&5结论恩施土家族吊脚楼建筑不仅仅是土家族人民居住建筑形式的代表,中建筑的,特的建筑特和雕刻技都充分展现了土家族人的精神内涵&一个建筑形式的出现和形成是多方面影响的,当然这肯定和土家族人勤劳上进的精神分不开的,也有整个中华民族共同的努力,作为青少年,中国未来的栋梁之才应努力学习专业知识,创造出具有时代锋芒的吊脚楼建筑,既具有历史的古朴性,又有着紧密的时代感&使其与现代化背景相结合,更好的发扬土家民族文化,提高国际知名度&参考文献:[1]陈一•鄂西土家族空间美学初探.艺术科技,2019,32(12):26+29.[2]石庆秘,张倩•土家族吊脚楼营造技艺文献研究述评•湖北民族学院学报,2015,33(03):14-19.[3]石庆秘,倪霓,张倩•土家族吊脚楼营造核心技术及空间文化解读•前沿,2015(06):109-116.[4]郭浩•湘西土家族吊脚楼建筑空间与地域文化生态研究.西部皮革,2019,41(16):151.作者简介:时晨晨(1996-),女,湖北武汉人,设计学硕士,湖北工业大学艺术与设计学院硕士研究生,研究方向:环境设计;周丰昌(1982-),男,汉族,山东人,本科,工程师,金螳螂精装科技(苏州)有限公司&-113。

吊脚楼

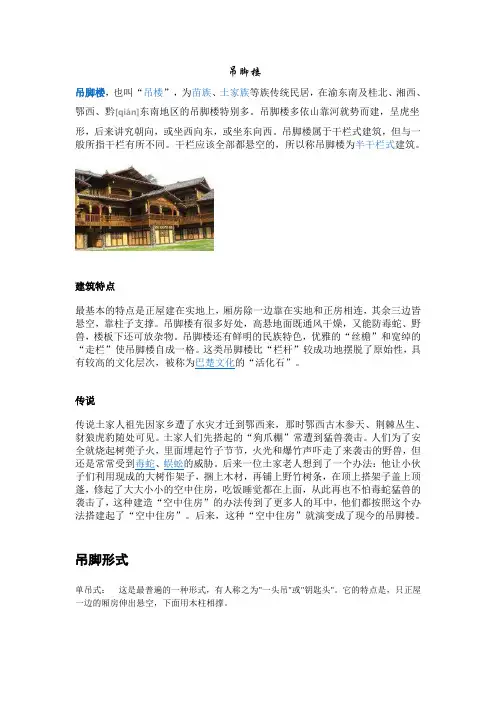

吊脚楼,也叫“吊楼”,为苗族、土家族等族传统民居,在渝东南及桂北、湘西、鄂西、黔[qián]东南地区的吊脚楼特别多。

吊脚楼多依山靠河就势而建,呈虎坐

形,后来讲究朝向,或坐西向东,或坐东向西。

吊脚楼属于干栏式建筑,但与一般所指干栏有所不同。

干栏应该全部都悬空的,所以称吊脚楼为半干栏式建筑。

建筑特点

最基本的特点是正屋建在实地上,厢房除一边靠在实地和正房相连,其余三边皆悬空,靠柱子支撑。

吊脚楼有很多好处,高悬地面既通风干燥,又能防毒蛇、野兽,楼板下还可放杂物。

吊脚楼还有鲜明的民族特色,优雅的“丝檐”和宽绰的“走栏”使吊脚楼自成一格。

这类吊脚楼比“栏杆”较成功地摆脱了原始性,具有较高的文化层次,被称为巴楚文化的“活化石”。

传说

传说土家人祖先因家乡遭了水灾才迁到鄂西来,那时鄂西古木参天、荆棘丛生、豺狼虎豹随处可见。

土家人们先搭起的“狗爪棚”常遭到猛兽袭击。

人们为了安全就烧起树蔸子火,里面埋起竹子节节,火光和爆竹声吓走了来袭击的野兽,但还是常常受到毒蛇、蜈蚣的威胁。

后来一位土家老人想到了一个办法:他让小伙子们利用现成的大树作架子,捆上木材,再铺上野竹树条,在顶上搭架子盖上顶蓬,修起了大大小小的空中住房,吃饭睡觉都在上面,从此再也不怕毒蛇猛兽的袭击了,这种建造“空中住房”的办法传到了更多人的耳中,他们都按照这个办法搭建起了“空中住房”。

后来,这种“空中住房”就演变成了现今的吊脚楼。

吊脚形式

单吊式:这是最普遍的一种形式,有人称之为"一头吊"或"钥匙头"。

它的特点是,只正屋一边的厢房伸出悬空,下面用木柱相撑。

土家族吊脚楼浅析与文化传承姓名:陈卫东班级:09级城市规划2班学号:312009*********任课老师:钟健目录土家族吊脚楼浅析与文化传承 (2)一、土家族吊脚楼的基本结构和材料 (2)二、土家族吊脚楼的基本类型 (2)三、土家族吊脚楼的文化内涵 (4)四、土家族吊脚楼的代表——凤凰吊脚楼 (8)五、小结 (9)土家族吊脚楼浅析与文化传承土家族是聚居于武陵山区的一个内陆民族。

主要集中在湘、黔、渝、鄂等省市交界地带,是一个典型的山地民族。

千百年来,土家族先民在这片广袤的土地上生息繁衍,创造了丰富灿烂的民族文化。

在漫长的历史长河中,土家人以其坚忍不拔的民族意志、富于开拓的民族精神和勤劳勇敢的民族智慧,创造了地域色彩鲜明、民族特点突出的土家文化,为武陵山区的开发与发展做出了巨大贡献。

吊脚楼就是土家文化中的一个富有民族特色和代表性的文化符号。

本文拟就土家族吊脚楼的类型及其文化内涵作粗浅探讨,试图从一个侧面来展示土家人的生产生活状态和精神面貌,促进土家族吊脚楼文化的开发与保护。

一、土家族吊脚楼的基本结构和材料土家族的吊脚楼通常建造在斜坡上,分两层或者三层。

最上层很矮,只放粮食不住人。

楼下堆放杂物或者作牲口圈。

两层者则不盖顶层。

一般以竹编糊泥作墙,以草盖顶。

最基本的特点是正屋建在实地上,厢房除一边靠在实地和正房相连,其余三边皆悬空,靠柱子支撑。

吊脚楼有很多好处,高悬地面既通风干燥,又能防毒蛇、野兽,楼板下还可放杂物。

吊楼还有鲜明的民族特色,优雅的“丝檐”和宽绰的“走栏”使吊脚楼自成一格。

这类吊脚楼比“栏干”较成功地摆脱了原始性,具有较高的文化层次,被称为巴楚文化的“活化石”。

土家吊脚楼多为木质结构,早先土司王严禁土民盖瓦,只许益杉皮、茅草,叫“只许买马,不准盖瓦”。

一直到清代雍正十三年“改上归流”后才兴盖瓦。

一般为横排四扇三间,三柱六骑或五柱六骑,中间为堂屋,供历代祖先神龛,是家族祭祀的核心。

根据地形,楼分半截吊、半边吊、双手推车两翼吊、吊钥匙头、曲尺吊、临水吊、跨峡过洞吊,富足人家雕梁画栋,檐角高翘,石级盘绕,大有空中楼阁的诗画之意境。

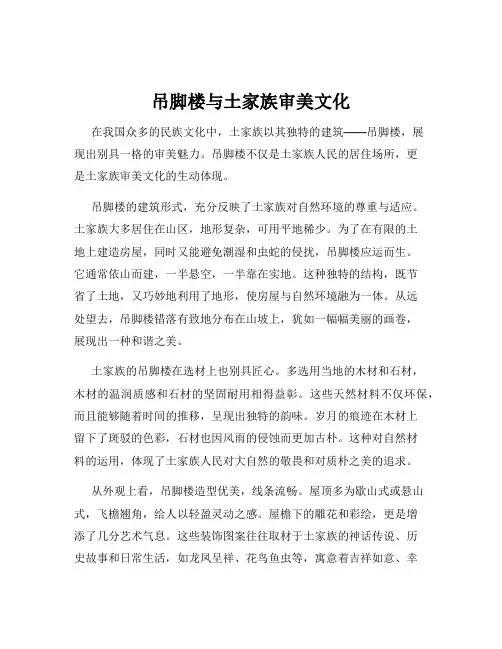

吊脚楼与土家族审美文化在我国众多的民族文化中,土家族以其独特的建筑——吊脚楼,展现出别具一格的审美魅力。

吊脚楼不仅是土家族人民的居住场所,更是土家族审美文化的生动体现。

吊脚楼的建筑形式,充分反映了土家族对自然环境的尊重与适应。

土家族大多居住在山区,地形复杂,可用平地稀少。

为了在有限的土地上建造房屋,同时又能避免潮湿和虫蛇的侵扰,吊脚楼应运而生。

它通常依山而建,一半悬空,一半靠在实地。

这种独特的结构,既节省了土地,又巧妙地利用了地形,使房屋与自然环境融为一体。

从远处望去,吊脚楼错落有致地分布在山坡上,犹如一幅幅美丽的画卷,展现出一种和谐之美。

土家族的吊脚楼在选材上也别具匠心。

多选用当地的木材和石材,木材的温润质感和石材的坚固耐用相得益彰。

这些天然材料不仅环保,而且能够随着时间的推移,呈现出独特的韵味。

岁月的痕迹在木材上留下了斑驳的色彩,石材也因风雨的侵蚀而更加古朴。

这种对自然材料的运用,体现了土家族人民对大自然的敬畏和对质朴之美的追求。

从外观上看,吊脚楼造型优美,线条流畅。

屋顶多为歇山式或悬山式,飞檐翘角,给人以轻盈灵动之感。

屋檐下的雕花和彩绘,更是增添了几分艺术气息。

这些装饰图案往往取材于土家族的神话传说、历史故事和日常生活,如龙凤呈祥、花鸟鱼虫等,寓意着吉祥如意、幸福美满。

它们以生动的形象和鲜艳的色彩,展现了土家族人民丰富的想象力和对美好生活的向往。

走进吊脚楼,内部布局也充满了审美情趣。

堂屋宽敞明亮,是家庭活动的中心,供奉着祖先的牌位,体现了土家族对家族传承的重视。

卧室布置简洁温馨,窗户小巧玲珑,采光良好。

厨房和火塘则是温暖的角落,一家人围坐在一起,共享天伦之乐。

这种布局既满足了生活的实际需求,又营造出一种温馨和睦的家庭氛围。

吊脚楼的建造过程,也是土家族审美文化的传承过程。

从选址、设计到施工,每一个环节都蕴含着丰富的经验和智慧。

木匠师傅们凭借精湛的技艺,不用一颗铁钉,就能将木材巧妙地拼接在一起,使房屋结构稳固。

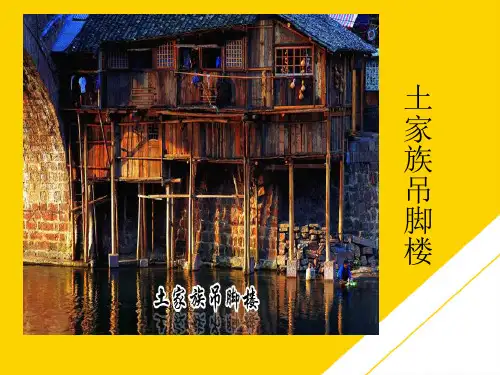

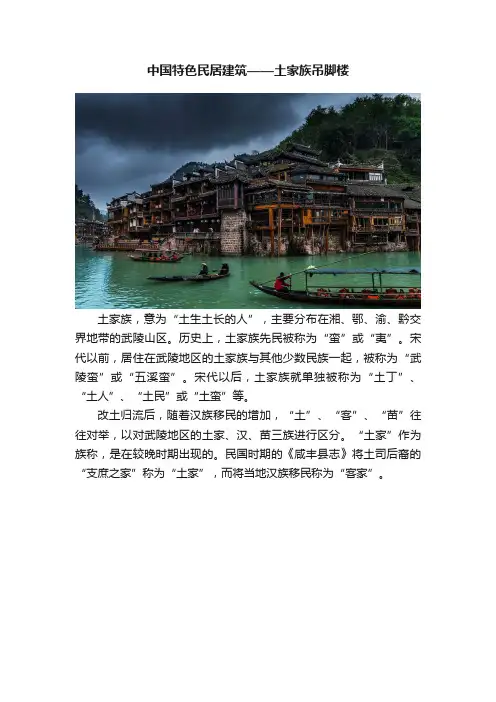

中国特色民居建筑——土家族吊脚楼土家族,意为“土生土长的人”,主要分布在湘、鄂、渝、黔交界地带的武陵山区。

历史上,土家族先民被称为“蛮”或“夷”。

宋代以前,居住在武陵地区的土家族与其他少数民族一起,被称为“武陵蛮”或“五溪蛮”。

宋代以后,土家族就单独被称为“土丁”、“土人”、“土民”或“土蛮”等。

改土归流后,随着汉族移民的增加,“土”、“客”、“苗”往往对举,以对武陵地区的土家、汉、苗三族进行区分。

“土家”作为族称,是在较晚时期出现的。

民国时期的《咸丰县志》将土司后裔的“支庶之家”称为“土家”,而将当地汉族移民称为“客家”。

打开凤凰新闻,查看更多高清图片湖南省的土家族主要分布在湘西土家族苗族自治州的永顺、龙山、保靖、古丈等县,张家界市的慈利、桑植等县,常德市的石门等县;湖北省主要分布在恩施土家族苗族自治州的来凤、鹤峰、咸丰、宣恩、建始、巴东、恩施、利川等县市,宜昌市的长阳、五峰两县;重庆市主要分布在渝东南的黔江、酉阳、石柱、秀山、彭水等区县;贵州省主要分布在黔东北的沿河、印江、思南、江口、德江等县。

土家族的传统民居主要有茅草屋、土砖瓦屋、木架板壁屋、吊脚楼四种类型,除此之外还有石板屋和岩洞。

土家族吊脚楼多为木质结构,早先土司王严禁土民差瓦,只许盖杉皮、茅草,叫“只许买马,不准差瓦”。

一直到清代雍正十三年“改上归流”后才兴盖瓦。

一般为横排四扇三间,三柱六骑或五柱六骑,中间为堂屋,供历代祖先神龛,是家族祭祀的核心。

根据地形,楼分半截吊、半边吊、双手推车两翼吊、吊钥匙头、曲尺吊、临水吊、跨峡过洞吊,富足人家有雕梁画栋,檐角高翘和石级盘绕,大有空中楼阁的诗情画意之境。

土家族吊脚楼通常半立陆地、半靠山水建造,大多依山就势呈虎坐形而建,以“左青龙,右白虎,前朱雀,后玄武”为最佳屋场,讲究建筑朝向,或坐西向东,或坐东向西。

吊角楼最基本的特点是正屋建在实地上,厢房除一边靠在实地和正房相连,其余三边皆悬空,靠柱子支撑。

论单吊式土家族吊脚楼吊脚楼这一古老的建筑形式,是土家人特有的建筑,它种类繁多,我在这里描述的只是其中的一种——单吊式吊楼。

土家族是中国的少数民族之一。

主要分布于湘鄂川黔毗连的武陵山地区。

这使得它具有或顺山势,或随水而建的特点。

单吊式吊脚楼的产生和特点吊脚楼建筑是土家人民智慧的体现。

土家族大多居住在湘鄂川黔毗连的武陵山地区,那里雨量充沛,多洪水,这便促使人们发明了一种适合当地人居住的新式建筑——单吊式吊脚楼。

后来又以此为基础产生出更多种类的吊脚楼。

不仅如此,它还具有防野兽的作用。

土家吊脚楼多为木质结构,从前的吊脚楼一般以茅草或杉树皮盖顶,也有用石板盖顶的。

早先土司王严禁土民差瓦,只许盖杉皮、茅草,叫“只许买马,不准差瓦”。

一直到清代雍正十三年“改上归流”后才兴盖瓦。

现在的吊脚楼多采用钢筋混凝土柱子做支撑,石棉瓦做屋顶。

它最基本的特点是正屋建在实地上,厢房除一边靠在实地和正房相连,其余三边皆悬空,靠柱子支撑。

吊脚楼有很多好处,高悬地面既通风干燥,又能防毒蛇、野兽,楼板下还可放杂物。

吊楼还有鲜明的民族特色,优雅的“丝檐”和宽绰的“走栏”使吊脚楼自成一格。

这类吊脚楼比“栏干”较成功地摆脱了原始性,具有较高的文化层次,被称为巴楚文化的“活化石”。

单吊式吊脚楼的结构和功能土家族大都居住在山坡陡岭,由于这地势关系,住房多采用吊脚楼形式。

在住宅两端立四根木柱,沿着山坡的走向搭成木架,在以正屋地面平齐的高度上搭横木,盖上木板,三面装半装台的板壁或木走廊,以草或杉皮作天盖,楼下四面皆空,可用作堆积肥料,也可以临时拴牲口,吊脚楼通风防潮,阳光充足,土家人十分喜爱,是土家地区建筑上的具有重要特色。

的建筑之一。

依山的吊角楼,在平地上用木柱撑起分上下两层,节约土地,造价较廉;上层通风、干燥、防潮,是居室;下层是猪牛栏圈或用来堆放杂物。

房屋规模一般人家为一栋4排扇3间屋或6排扇5间屋,中等人家5柱2骑、5柱4骑,大户人家则7柱4骑、四合天井大院。

【写物】土家族的吊脚楼_600字土家族的吊脚楼,是中国传统的建筑形式之一。

它独特的结构和卓越的防水能力,使得它在土家族聚居的地方广泛流传并被喜爱。

吊脚楼是由砖木相结合的建筑,底层高而且空荡,上层凹陷,仿佛悬挂在空中的居所。

这种建筑形式不仅可以适应山地环境,还能有效地防止洪水侵袭。

吊脚楼最大的特点就是它的高度和独特的结构。

一般而言,吊脚楼有三至五层,高度在十几米至几十米之间。

它的底层多用于储藏粮食、设施器具等物品,可以保证这些物品不被潮湿和老鼠侵袭。

而底层的高度也可以防止水灾的侵入。

上层是居住空间,层层退进,整齐有序,形状宛如悬挂在空中的楼台。

这种设计不仅能够增加居住空间,并且增加了房屋的稳定性。

吊脚楼的建筑结构也非常独特。

它的基础一般采用石块拼砌而成,坚固耐久。

底层的墙壁一般是由粗石头和木料拼砌而成,以达到防水和隔热的效果。

上层的墙壁一般是由砖石和木料拼砌而成,使得墙壁更加坚实。

吊脚楼的屋顶一般采用瓦片覆盖,以保证结构的完整性和防水能力。

整个建筑的结构非常牢固,能够抵御风雨的侵袭。

吊脚楼不仅具有实用性,还具有很高的审美价值。

它的外观造型独特,给人一种宁静和神秘的感觉。

吊脚楼的外墙一般是以木料为主,梁柱之间还有精美的雕刻和彩绘,增加了建筑的艺术性。

吊脚楼的屋顶也非常精美,通常以瓦片覆盖,并在屋脊上安装飞檐,使得整个建筑更加优美。

吊脚楼多以山水为背景,与周围的自然环境相得益彰。

吊脚楼作为土家族传统的建筑形式,已经成为了土家族文化中不可分割的一部分。

它不仅为土家族提供了生活的空间,也是土家族人民心灵的寄托和精神的象征。

吊脚楼代表了土家族的智慧和勤劳,也是土家族人民对自然环境的尊重和感恩之情。

吊脚楼的独特风貌和文化内涵,使得它成为了中国传统建筑的瑰宝。

我们应该保护好吊脚楼这一宝贵的文化遗产,让它继续在土家族的传统中传承下去。

【写物】土家族的吊脚楼_600字土家族的吊脚楼是中国西南地区独特的建筑形式,其独特的风格和建造技术吸引着世人的目光。

土家族是中国的少数民族之一,他们生活在重庆、湖北、湖南和四川等地,土家族的吊脚楼因其独特的建筑形式而成为当地的一大景观。

吊脚楼是土家族人民自古以来根据地形特点和生活习惯建造的一种独特的民居建筑,其主要特点是悬挑在高空之上,以适应地势险峻的山区环境,同时也能有效防止土壤的潮湿和昆虫的侵袭。

吊脚楼的建筑结构十分独特,其采用了多种传统的建筑工艺和材料,包括木材、石头、黄泥等,这些材料都是当地的资源,可谓利用了一切能利用的资源,体现了土家族人民艰苦朴素的生活态度和对自然资源的珍惜和利用。

吊脚楼的外观看起来非常壮观,它似乎是用依山就势的方式建造出来的,整体给人一种非常稳固的感觉。

吊脚楼还有着独特的风格和装饰,其木雕、石刻、窗棂等均采用了传统的土家族工艺,这些装饰不仅丰富了吊脚楼的造型,也展现了土家族人民的文化底蕴和审美情趣。

在吊脚楼的内部,也是别有洞天。

吊脚楼内的房间多为木制结构,均为天然材料,使人感到自然环保。

吊脚楼内还常常有神秘的吊脚楼阁或者是楼上的天井,从而使它成为土家族人民生活、劳作、娱乐的重要场所。

某些地方的吊脚楼还有着神秘的夜闹申的历史,从而使吊脚楼更加具有传统的神秘色彩。

吊脚楼除了独具特色的建筑外,还体现了土家族人民的传统习俗。

吊脚楼总是建在林中,这是因为土家族人民崇尚自然,喜欢与自然亲近,同时也与土家族人崇尚林家兴旺的传统有关。

吊脚楼的建造和修缮都是由村民们共同参与,大家共同劳作,这种传统的建筑方式不仅彰显了土家族人民的团结和勤劳,也使吊脚楼成为了土家族人民团结友爱互助的象征。

由于其独特的建筑形式和丰富的文化内涵,土家族的吊脚楼已被列入了中国传统建筑文化遗产,并成为了旅游胜地。

人们前来观赏吊脚楼,一方面是为了欣赏其独特的建筑风格,另一方面也是为了领略到土家族文化的丰富内涵。

也希望通过保护和传承土家族的吊脚楼,使其得到更好的发展,为当地的经济和文化增添新的活力。

简要分析土家族吊脚楼的装饰艺术美1.土家族吊脚楼相关历史追溯建筑是有时代性的,吊脚楼作为一种古老的建筑形式,自古流行于百越族群地域,它与筵席制度配套,伴随百越民族入主中原,直到历史上的“五胡乱华”之际,干栏和席居逐渐退出中原。

隋唐后开发东南,干栏和席居也就退回到了中国西南这块最早的发源地。

土家族居于古西南少数民族与中原接触的前沿,因此土家吊脚楼饱含了文化交融的信息。

土家族吊脚楼在厚重的历史背后也融聚了当时人们的居住智慧。

时至今日,仍有部分土家人延续着先祖们的居住生活方式,在武陵山区丛林隐蔽之间守护着先祖们遗留下的物质传承。

2.土家族吊脚楼地域环境2.1吊脚楼地域环境概述现今土家族居住在湘、鄂、川、黔四省所交汇的武陵山区。

武陵山区是历史土家人先祖的发祥地,这里江河汇至,峰峦重叠。

土家人的住所四周皆有郁郁葱葱的林木环绕,日出而作,日落而息,一派自然、宁静、和谐的美感。

土家族吊脚楼属于穿斗卯榫干栏式建筑,它不需要打地基,只需用落地柱将房屋结构抬高,与地面保留适当的距离,便能合理的满足了防潮、私密、储物、通风这些功能的需求。

在满足吊脚楼稳定性的同时也合理的保护了当地的地貌免遭破坏。

3.土家族吊脚楼的装饰艺术3.1吊脚楼的空间艺术首先,土家族吊脚楼的外部造型从侧面上看,它均采用了架空、悬挑、叠落、错层等手法进行处理,这样的手法处理会产生生动活泼之感。

土家族建房全凭工匠们熟记于心的法则,在房屋的布局上自由灵活,其建造完全因地制宜,顺应自然地貌。

它们与梯田、山峦、溪流交相辉映,展现出一种空间灵动的美态。

其次,土家族吊脚楼从整体布局看,高低错落,规律可循,有种自然和谐的美感。

吊脚楼的美不单单体现在独栋建筑,更是右邻右舍,屋舍田地之间相互映衬搭配的一种和谐美。

清溪幽壑、丛林密菁掩映着土家吊脚楼的层轩曲栏,犹如世外桃源一般。

3.2吊角楼的造型艺术“地无三尺平,天无三日晴,借天不借地,天平地不平”,这些当地的谚语都是对土家族地区吊脚楼的真实写照。

湘西民居土家族吊脚楼

由于历代朝廷对土家族实行屯兵镇压政策,把土家人赶进了深山老林,其生存条件十分恶劣,《旧唐书》说:“土气多瘴疠,山有毒草及沙蛩蝮蛇,人并楼居,登梯而上,是为干栏。

”加上少田少地,土家人只好在悬崖陡坡上修吊脚楼。

吊脚楼多为木质结构,早先土司王严禁土民盖瓦,只许盖杉皮、茅草,叫“只许买马,不准盖瓦”。

一直到清代雍正十三年“改土归流”后才兴盖瓦。

—般为横排四扇三间,三柱六骑或五柱六骑,中间为堂屋,供历代祖先神龛,是家族祭祀的核心。

根据地形,楼分半截吊、半边吊、双手推车两翼吊、吊钥匙头、曲尺吊、临水吊、跨峡过涧吊,富足人家雕梁画栋,檐角高翘,石级盘绕,大有空中楼阁的诗画之意境。

著名土家族诗人汪承栋写道:奇山秀水妙寰球,酒寨歌乡美尽收。

吊脚楼上枕一夜,十年作梦也风流。

论单吊式土家族吊脚楼

吊脚楼这一古老的建筑形式,是土家人特有的建筑,它种类繁多,我在这里描述的只是其中的一种——单吊式吊楼。

土家族是中国的少数民族之一。

主要分布于湘鄂川黔毗连的武陵山地区。

这使得它具有或顺山势,或随水而建的特点。

单吊式吊脚楼的产生和特点

吊脚楼建筑是土家人民智慧的体现。

土家族大多居住在湘鄂川黔毗连的武陵山地区,那里雨量充沛,多洪水,这便促使人们发明了一种适合当地人居住的新式建筑——单吊式吊脚楼。

后来又以此为基础产生出更多种类的吊脚楼。

不仅如此,它还具有防野兽的作用。

土家吊脚楼多为木质结构,从前的吊脚楼一般以茅草或杉树皮盖顶,

1

也有用石板盖顶的。

早先土司王严禁土民差瓦,只许盖杉皮、茅草,叫“只许买马,不准差瓦”。

一直到清代雍正十三年“改上归流”后才兴盖瓦。

现在的吊脚楼多采用钢筋混凝土柱子做支撑,石棉瓦做屋顶。

它最基本的特点是正屋建在实地上,厢房除一边靠在实地和正房相连,其余三边皆悬空,靠柱子支撑。

吊脚楼有很多好处,高悬地面既通风干燥,又能防毒蛇、野兽,楼板下还可放杂物。

吊楼还有鲜明的民族特色,优雅的“丝檐”和宽绰的“走栏”使吊脚楼自成一格。

这类吊脚楼比“栏干”较成功地摆脱了原始性,具有较高的文化层次,被称为巴楚文化的“活化石”。

单吊式吊脚楼的结构和功能

土家族大都居住在山坡陡岭,由于这地势关系,住房多采用吊脚楼形式。

在住宅两端立四根木柱,沿着山坡的走向搭成木架,在以正屋地面平齐的高度上搭横木,盖上木板,

三面装半装台的板壁或木走廊,

2

3 以草或杉皮作天盖,楼下四面皆空,可用作堆积肥料,也可以临时拴牲口,吊脚楼通风防潮,阳光充足,土家人十分喜爱,是土家地区建筑上的具有重要特色。

的建筑之一。

依山的吊角楼,在平地上用木柱撑起分上下两层,节约土地,造价较廉;上层通风、干燥、防潮,是居室;下层是猪牛栏圈或用来堆放杂物。

房屋规模一般人家为一栋4排扇3间屋或6排扇5间屋,中等人家5柱2骑、5柱4骑,大户人家则7柱4骑、四合天井大院。

4排扇3间屋结构者,中间为堂屋,左右两边称为饶间,作居住、做饭之用。

饶间以中柱为界分为两半,前面作火炕,后面作卧室。

吊脚楼上有绕楼的曲廊,曲廊还配有栏杆。

有的吊脚楼为三层建筑,除了屋顶盖瓦以外,上上下下全部用杉木建造。

屋柱用大杉木凿眼,柱与柱之间用大小不一的杉木斜穿直套连在一起,尽管不用一个铁钉也十分坚固。

房子四周还有吊楼,

楼檐翘角上

翻如展翼欲飞。

房子

四壁用杉木板开槽密镶,讲究的里里外外都涂上桐油又干净又亮堂。

底层不宜住人,是用来饲养家禽,放置农具和重物的。

第二层是饮食起居的地方,内设卧室,外人一般都不入内。

卧室的外面是堂屋,那里设有火塘,一家人就围着火塘吃饭,这里宽敞方便。

由于有窗,所以明亮,光线充足通风也好,家人多在此做手工活和休息,也是接

待客人的地方。

堂屋的另一侧有一道与其相连的宽宽的走廊,廊外设有半人高的栏杆,内有一大排长凳,家人常居于此休息,节日期间妈妈也是在此打扮女儿。

第三层透风干燥,十分宽敞,除作居室外,还隔出小间用作储粮和存物。

单吊式吊脚楼的建造工序

第一步要备齐木料,一般选椿树或紫树;第二步是加工大梁及柱料,在梁上还要画上八卦、太极图、荷花莲籽等图案;第三道工序叫“排扇”,即把加工好的梁柱接上榫头,排成木扇;第四步是“立屋竖柱”。

立屋竖柱之后便是钉椽角、盖瓦、装板壁。

富裕人家还要在屋顶上装饰向天飞檐,在廊洞下雕龙画凤,装饰阳台木栏。

单吊式吊脚楼给人的审美感

一、别致的形式和风格给人一种极强的审美感受。

吊脚楼作为审美对象的建筑,它除了体现一般艺术所具有的审美个性品格外,更主要的是它们具有别致的形式美和丰富多彩的审美个性品格。

各栋吊脚楼构架内部空间处理不一样,各有特色,风格别致,各有千秋。

从宏观上看,吊脚楼是长方形和三角形的组合,这种几何形体稳定而庄重,给人一种静而刚的感觉,这静表现了一种典雅灵秀之美,这刚则表现一种挺拔健劲之美。

其内部构架,无论梁、柱、枋、檩,它们之间都是互为垂直相交的,构成了一个在三维空间上的相互垂直的网络体系,整个屋盖从横向观察则是一个三棱体,屋顶的正脊虽然用的直线,但在覆盖脊瓦时,对正脊的两山头则加瓦起翘,从横向观察则变成了

4

弧线,在视觉上给人端庄、雄健的感觉。

另外,吊脚楼一般设有走栏,大多用镶花栏杆做作美人靠,走栏的吊柱悬挂于空,一般将其雕刻成金瓜或荷花,使之刚柔相济,和谐而优美。

二、流动的视觉效果给人一种浪漫情调。

首先,吊脚楼的外部造型从纵向看,形成了“占天不占地”、“天平地不平”的剖面,这些剖面的形成多是采用架空、悬挑、掉层、叠落等手法进行处理,因此,在观察这些吊脚楼时,你会感到生动活泼,毫无生涩呆滞的痕迹。

吊脚楼之所以会吊脚,就是因为在二层上出挑,一般出挑1至1.5米,然后再加上屋面的出檐,形成“头重脚轻”的格局,使人感到不稳定,但当它同建在实地上的正屋连在一起时则互相呼应,从而使整个建筑物轻重协调,形态庄重,富有弹性和节奏感,给人一种粗犷洒脱、淳朴深沉的艺术美感。

其次,土家吊脚楼从整体布局看,可称为不规则弹性组群,房屋布局自由灵活,有的依山顺势,层叠而上;有的绕弯淄脊,错落有致;有的背山占崖,居高临下;有的沿沟环谷,生动活泼;有的雄居山巅,气势壮观。

仿佛就像一只只展翅高飞的雄鹰,翱翔于山岭之中,虽是静物,却使人感到极强的动感。

加之这些吊脚楼多依山而建,山势的蜿蜒起伏常常使人领略到“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的意境,从而获得变幻的视觉效果,这与我国园林建筑中“借景”手法有异曲同工之妙。

三、建筑技术美与艺术美结合的古朴典范。

主要体现在实用性、地区性、技术性三个方面。

从实用性来说,土家吊脚楼作为民族物质文化的标志,不但充分满足了人们物质文化生活的需要,而且也满足了人们精神文化生活的需求;从地区性来说,土家吊脚楼总是以

5

它别致、优美的形式和艺术特色点缀所在的自然环境美,不但起到了画龙点睛的作用,而且通过互相映衬、烘托和照应,使整个土家山寨的景物向美的境界升华;从技术性来说,土家吊脚楼博采我国木构建筑井干式、穿斗式、抬梁式优点,具美观、坚固、实用于一体,整个构架,均以榫穿卯相连,无钉无栓,并且从构思、设计到每一道工序的完成,不用图纸,其形式及数百根瓜柱梁枋的大小长短和开卯作榫的部位,以及复杂的力学估计等数据,皆胸有成竹,表现出土家匠师们精湛的建筑技术和别具匠心的创作精神,实现了技术性能与审美性能的有效结合。

正因如此,土家吊脚楼在中国建筑民族形式中的地位,值得刮目相看。

小青瓦,花格窗,司檐悬空,木栏扶手,走马转角,

古香古色。

单吊式吊脚楼的文化内涵

吊脚楼有着丰厚的文化内涵,除具有土家族民居建筑注重龙脉,依势而建和人神共处的神化现象外,还有着十分突出的空间宇宙化观念。

土家族的吊脚楼不仅单方面处于宇宙自然的怀抱中,宇宙也同时

6

处于宇宙自然的怀抱之中。

这种容纳宇宙的空间观念在土家族上梁仪式歌中表现得十分明显:“上一步,望宝梁,一轮太极在中央,一元行始呈瑞祥。

上二步,喜洋洋,‘乾坤’二字在两旁,日月成双永世享……”这里的“乾坤”、“日月”代表着宇宙。

从某种意义上来说,土家族吊脚楼在其主观上与宇宙变得更接近,更亲密,从而使房屋、人与宇宙浑然一体,密不可分。

吊角楼多依山就势而建,呈虎坐形,以“左青龙,右白虎,前朱雀,后玄武”为最佳屋场,后来讲究朝向,或坐西向东,或坐东向西。

吊脚楼源于古代的干栏式建筑,是鄂、湘、渝、黔土家族地区普遍使用的一种民居建筑形式,距今已有四千多年的历史。

它作为一种特殊的物质文化现象,犹如一部凝固的古歌,多层次、多侧面、多角度地反映出土家族的历史发展、文化心态和创造才能。

吊脚楼还有鲜明的民族特色,优雅的“丝檐”和宽绰的“走栏”使吊脚楼自成一格。

这类吊脚楼比“栏干”较成功地摆脱了原始性,具有较高的文化层次。

7

8。