对重庆吊脚楼民居建筑美学的价值分析

- 格式:doc

- 大小:31.00 KB

- 文档页数:12

暑假实践新闻稿

——吊脚楼调研

错落的吊脚楼、古朴的青石板、原生态的小广场、慵散的布依人群、金黄的红米梯田……近日,走进水城县花戛乡天门村,俨然一副生机勃勃、焕然一新、欣欣向荣的景象。

该村最大

限度找寻人居环境改造与古村落保护之间的完美平衡,在发展中保持古村落的原汁原味,注

重传承和保护传统民族文化。

吊脚楼多为三层,基座以青石、卵石垒砌,一层存放农具关养牲畜、储肥,二层住人,设有

堂屋、灶房、卧室、客房。

堂屋中央摆着一张木制花边长桌,为迎客宴席之用。

三层为粮仓。

居住层有长廊,围有木栏,设有长凳,苗家姑娘多在此挑花刺绣,人称长廊木凳为“美人靠”。

在传承文化、保护传统方面,为该村了改善该村的道路设施状况,在保持古村落原风貌不变

的情况下,采取用本地青石板来作为铺设串户路及修建广场的石材,天门村还按照“干净、整洁、有序”的要求,采取加大宣传、示范带动、卫生评比、建章立制的方式多角度、全方位做好人居环境整治工作,努力建设“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁”的新农村。

土家族吊脚楼浅析与文化传承姓名:陈卫东班级:09级城市规划2班学号:312009*********任课老师:钟健目录土家族吊脚楼浅析与文化传承 (2)一、土家族吊脚楼的基本结构和材料 (2)二、土家族吊脚楼的基本类型 (2)三、土家族吊脚楼的文化内涵 (4)四、土家族吊脚楼的代表——凤凰吊脚楼 (8)五、小结 (9)土家族吊脚楼浅析与文化传承土家族是聚居于武陵山区的一个内陆民族。

主要集中在湘、黔、渝、鄂等省市交界地带,是一个典型的山地民族。

千百年来,土家族先民在这片广袤的土地上生息繁衍,创造了丰富灿烂的民族文化。

在漫长的历史长河中,土家人以其坚忍不拔的民族意志、富于开拓的民族精神和勤劳勇敢的民族智慧,创造了地域色彩鲜明、民族特点突出的土家文化,为武陵山区的开发与发展做出了巨大贡献。

吊脚楼就是土家文化中的一个富有民族特色和代表性的文化符号。

本文拟就土家族吊脚楼的类型及其文化内涵作粗浅探讨,试图从一个侧面来展示土家人的生产生活状态和精神面貌,促进土家族吊脚楼文化的开发与保护。

一、土家族吊脚楼的基本结构和材料土家族的吊脚楼通常建造在斜坡上,分两层或者三层。

最上层很矮,只放粮食不住人。

楼下堆放杂物或者作牲口圈。

两层者则不盖顶层。

一般以竹编糊泥作墙,以草盖顶。

最基本的特点是正屋建在实地上,厢房除一边靠在实地和正房相连,其余三边皆悬空,靠柱子支撑。

吊脚楼有很多好处,高悬地面既通风干燥,又能防毒蛇、野兽,楼板下还可放杂物。

吊楼还有鲜明的民族特色,优雅的“丝檐”和宽绰的“走栏”使吊脚楼自成一格。

这类吊脚楼比“栏干”较成功地摆脱了原始性,具有较高的文化层次,被称为巴楚文化的“活化石”。

土家吊脚楼多为木质结构,早先土司王严禁土民盖瓦,只许益杉皮、茅草,叫“只许买马,不准盖瓦”。

一直到清代雍正十三年“改上归流”后才兴盖瓦。

一般为横排四扇三间,三柱六骑或五柱六骑,中间为堂屋,供历代祖先神龛,是家族祭祀的核心。

根据地形,楼分半截吊、半边吊、双手推车两翼吊、吊钥匙头、曲尺吊、临水吊、跨峡过洞吊,富足人家雕梁画栋,檐角高翘,石级盘绕,大有空中楼阁的诗画之意境。

重庆少数民族的吊脚楼环境气候和民族文化对民居的影响摘要:2000年第五次全国人口普查时,重庆市有54个少数民族,缺乌兹别克族。

人口最多的少数民族是土家族,有1398707人,其次是苗族,有482714人。

人口最多的两个少数民族土家族和苗族的民居在重庆地区各方面呈现出很高的相似性,本文分别介绍了两个民族房屋在选址、选材、建造方式、建筑特点等方面,并加以比较和总结分析原因。

关键词:重庆土家族苗族吊脚楼正文:一、苗族民居一、苗族民居选址苗族居民在选址上特别强调风水。

虽然风水并不是严格意义上的科学,但也不像很多人所认为的那样属于迷信。

风水术本质上应该是古人为了趋吉避凶、寻找理想居住地而发展出的一套有关建筑选址、布局和修建的认知模式。

虽然人们将风水与吉利凶害联系在一起,表面上看属于一种认知模式的建构,但实际上风水背后却有着很深的生态学基础,它是中国古人在建筑领域的地方性生态知识的一种表达。

苗族人在修建吊脚楼时首先也是要先请风水先生来看看,风水先生一般由亲朋好友推荐,但此人必须和主人家要非常陌生,不能知道主人家的底细,待推荐之后,主人家会想方设法试探风水先生的“法力”,他们将风水先生请到家中,但丝毫不提选址建房之事,而是拐弯抹角地问一些主人家看来他不可能预知的事情,如祖坟的地理位置及其风水或已逝祖先的相关问题等,如果风水先生说得不够准确,那么主人家就只能另请高明,如果风水先生能有板有眼地说出其中的一些“道理”来,那么主人才确定其为人选,放心把自己真实的意图说出来。

吊脚楼选址的风水评定与土楼相似,即必须有稳定水源的环绕,这样既保证用水需要,也可以获得鱼虾等水产食物,同时有时候还能充当运输的方式。

而苗族人与客家人在历史上有着相同的命运,也历经了无数战斗和艰险的长途迁徙,因此他们选择楼址也有类似方法,依托大山可以起到很好的防卫作用,既方便逃生又可以站在奇峰险峻上瞭望敌情。

房屋前方需要有坝子以利于农耕、晾晒作物以及放养家禽。

吊脚楼结构形成与气候关系吊脚楼,也叫“吊楼”,为苗族(重庆、贵州等)、壮族、布依族、侗族、水族、土家族等族传统民居,在渝东南及桂北、湘西、鄂西、黔东南地区的吊脚楼特别多。

吊脚楼多依山靠河就势而建,呈虎坐形,以“左青龙,右白虎,前朱雀,后玄武”为最佳屋场,后来讲究朝向,或坐西向东,或坐东向西。

吊脚楼属于干栏式建筑,但与一般所指干栏有所不同。

干栏应该全部都悬空的,所以称吊脚楼为半干栏式建筑。

最基本的特点是正屋建在实地上,厢房除一边靠在实地和正房相连,其余三边皆悬空,靠柱子支撑。

吊脚楼有很多好处,高悬地面既通风干燥,又能防毒蛇、野兽,楼板下还可放杂物。

吊脚楼还有鲜明的民族特色,优雅的“丝檐”和宽绰的“走栏”使吊脚楼自成一格。

这类吊脚楼比“栏杆”较成功地摆脱了原始性,具有较高的文化层次,被称为巴楚文化的“活化石”。

吊脚楼的形成有历史的原因,也有自然的原因。

据建筑学家说,苗族吊脚楼是干栏式建筑在山地条件下富有特色的创造,属于歇山式穿斗挑梁木架干栏式楼房。

从历史来看,苗族的建筑文化可以追溯到上古时期。

苗族祖先蚩尤所在的九黎部落集团肇始于环太湖地区,他们参与了环太湖地区河姆渡文化和良渚文化的创造。

河姆渡文化和良渚文化的考古发现证实了苗族先民的民居就是干栏式建筑。

最重要的是生态表现贵州多陡坡、峭壁、悬崖、坡地,常年多雾,吊脚楼是结合地形、适应气候的典型建筑作品。

贵州吊脚楼建筑平面灵活自由,依坡而建,体型错落多变,建筑对内对外较为开敞,建筑全部或部分高架于地面之上的建筑方式,非常有利于通风,避免了地面潮气侵入室内。

吊脚楼源于干栏建筑,但却不是严格意义上的干栏建筑。

纯干栏建筑的基本条件是底层全部架空,但西南地区山高崖陡,可种植粮食的田地稀贵,当地人采用在斜坡上建造房屋,挖填部分土石方作为房屋前、后部地基,后地基作为建筑的地面承重部分,前地基上用木构架做穿斗式掉层的吊脚楼,产生的建筑底层前部地面上升为楼层,与后部地面齐平,这样半楼半地样式的吊脚楼由此形成。

重庆吊脚楼建筑与文化研究重庆,一座充满独特魅力的城市,以其山清水秀的自然风光和别具一格的建筑风格吸引了无数人的目光。

其中,吊脚楼建筑作为重庆独特的文化符号,更是引起了人们的极大兴趣。

本文将从历史、地理、建筑风格、文化内涵等多个方面深入探讨重庆吊脚楼建筑与文化的魅力。

吊脚楼建筑起源于汉代,具有悠久的历史。

随着时间的推移,吊脚楼建筑逐渐演变为一种具有地域特色的建筑形式。

在重庆,吊脚楼建筑主要分布在长江沿岸和嘉陵江流域,这与其独特的地理环境密切相关。

重庆地形复杂,多山地和丘陵,为了适应这样的地形,吊脚楼应运而生。

从建筑风格来看,重庆吊脚楼建筑具有独特的艺术价值。

传统的吊脚楼建筑以木材和竹子为主要材料,采用悬空和半悬空的建筑手法,依山就势,错落有致。

这种建筑风格不仅具有浓厚的地域特色,而且与大自然融为一体,给人一种原生态的美感。

吊脚楼建筑不仅是一种建筑形式,更是一种文化载体。

重庆吊脚楼建筑蕴含着丰富的巴渝文化内涵。

巴渝文化是重庆地区特有的文化,具有深厚的历史底蕴和浓郁的地方特色。

吊脚楼建筑正是巴渝文化的典型代表之一,它承载着重庆人民的生活方式和传统文化,反映了重庆人民热爱自然、勤劳朴实的性格特点。

如今,吊脚楼建筑已经成为重庆的一张文化名片,吸引着越来越多的游客前来参观。

在重庆市区,游客可以参观具有代表性的洪崖洞、罗汉寺等吊脚楼建筑群,领略重庆独特的建筑风格和文化魅力。

在重庆市周边的区县,如石柱土家族自治县、酉阳土家族苗族自治县等,还有许多保存完好的吊脚楼建筑,这些地方不仅具有浓厚的地方特色,而且为游客提供了深入了解重庆文化的机会。

在总结本文时,我们可以看到重庆吊脚楼建筑与文化具有独特魅力和重要价值。

吊脚楼建筑不仅具有历史、地理、建筑风格等方面的特点,更承载了丰富的巴渝文化内涵。

通过对吊脚楼建筑与文化的研究,我们可以更好地了解重庆的历史和文化,领略这座城市的独特魅力。

同时,随着旅游业的发展,吊脚楼建筑也成为了一种重要的文化资源,为重庆的旅游事业带来了巨大的发展潜力。

重庆吊脚楼形制研究作者:陈卓来源:《中国房地产业》 2016年第10期文/ 陈卓重庆大学建筑城规学院重庆 400030【摘要】本文针对以吊脚楼民居为主流的重庆吊脚楼进行实地调研、历史文献资料分析,通过对比其他区域的吊脚楼指出重庆吊脚楼分布规律及其空间形制和实用性特征,提出重庆吊脚楼是兼顾实用性和美学性的地域性乡土建筑,体现了其场所精神。

【关键词】吊脚楼;形制;场所精神;重庆重庆地形多陡坡悬崖和峭壁坡地,气候则常年多雾。

吊脚楼是结合地形、适应气候的典型地域性建筑作品。

重庆吊脚楼建筑平面灵活自由,依坡而建,体型错落多变,建筑对内对外较为开敞,建筑全部或部分高架于地面之上的建筑方式,利于通风;变化多姿的重庆吊脚楼建筑依山就势,顺应地形不损坏原始地貌,与地形地貌有机融为一体。

并且经过巧妙利用成就了吊脚楼建筑造型的出挑错落之美。

本文对兼顾实用性和美学性的重庆吊脚楼形制进行研究,而其所体现的地域性场所精神为现代建筑创作起着借鉴作用。

1、吊脚楼之源流吊脚楼目前概念不统一,早在1981 年重庆大学邵俊仪教授《重庆“吊脚楼”民居》一文中仅指出吊脚楼是过去重庆中下层居民在坡地上的居住形式。

而学术界一般有认为吊脚楼是前虚后实的木楼,或者有直接将干栏建筑定义为吊脚楼。

本文对吊脚楼的概念参考重庆大学龙彬教授于2011 年《建筑学报》发表的《类型学视野下吊脚楼建筑特色差异》对吊脚楼的诠释,即吊脚楼是干栏建筑的变化和发展,为适应地形条件,将房屋后半部建在地面,令其前半部架空的区别于全干栏的“半干栏建筑”。

重庆早在公元前11世纪商周时期就已建市,巴人建立了巴国,继而以重庆为首府。

而吊脚楼民居在重庆已有久远的历史,据《华阳国志》记载,东汉时“地势刚险”的重庆已“皆重屋而居”。

而重庆开始出现这种建筑形式的时间无疑还可上推。

2、重庆吊脚楼的分布据文献资料来看,目前重庆市内保留的吊脚楼居民群,多数建于二十世纪三十年以后。

随着重庆开埠和成为国民政府陪都,使得其发展以码头为中心的长江中上游经济中心。

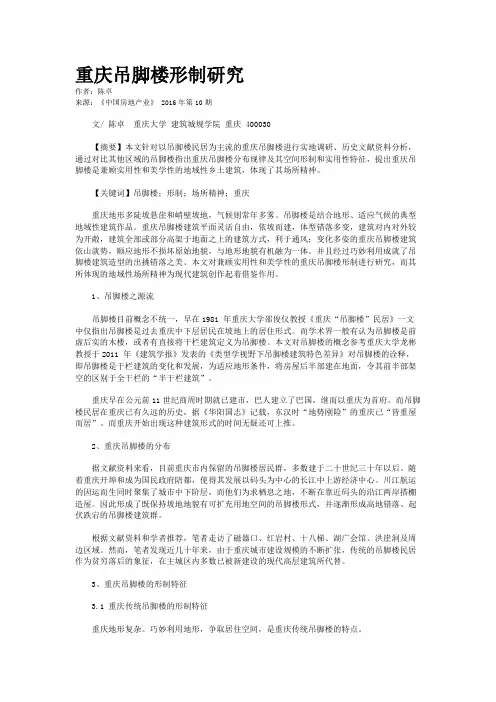

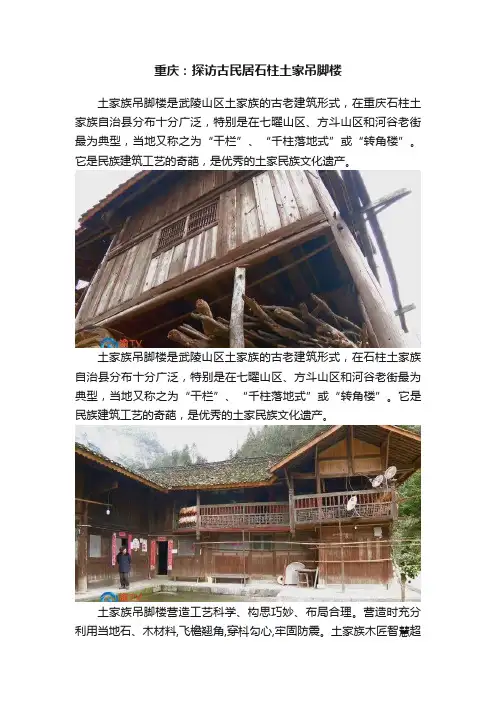

重庆:探访古民居石柱土家吊脚楼土家族吊脚楼是武陵山区土家族的古老建筑形式,在重庆石柱土家族自治县分布十分广泛,特别是在七曜山区、方斗山区和河谷老街最为典型,当地又称之为“干栏”、“千柱落地式”或“转角楼”。

它是民族建筑工艺的奇葩,是优秀的土家民族文化遗产。

土家族吊脚楼是武陵山区土家族的古老建筑形式,在石柱土家族自治县分布十分广泛,特别是在七曜山区、方斗山区和河谷老街最为典型,当地又称之为“干栏”、“千柱落地式”或“转角楼”。

它是民族建筑工艺的奇葩,是优秀的土家民族文化遗产。

土家族吊脚楼营造工艺科学、构思巧妙、布局合理。

营造时充分利用当地石、木材料,飞檐翘角,穿枓勾心,牢固防震。

土家族木匠智慧超群,他们使用手中的斧子、锯子、墨斗和凿子等工具,将分散的木柱、木方和木板组合为牢固的吊脚楼,互为支撑,勾连紧密,稳固安全。

石柱金铃乡银杏村沙沱组木匠彭大恩说,土家吊脚楼的修造方式,那就是先做木架,木架就是由木柱、木穿(穿枋)还有木嵌(嵌子)来组成。

这个木架的做法就是先用柱子打成孔,每根柱子一排一排的打成孔过后,另外用这种穿抬(穿枋),一排一排的穿起来,一排就成了一个整体,两头就是用木栓,把它栓得紧紧的,不用一颗铁钉,就能够把它固定。

据介绍,土家族吊脚楼的营造与土家民族理念相适应,是在古代巢居和穴居的基础上发展而来,它可以避免虫蛇猛兽,讲求房屋朝向和坐侧。

当中为祭祀和社交的堂屋,两旁为厢房或地正屋,两边是厨房和火塘,楼上是住房,吊脚柱下边是圈舍和柴房。

不管从哪个角度看,吊脚楼都透射出一种古朴柔美的气息,让人惊叹这些民间建筑大师的超凡手笔。

吊脚楼与当地生活环境和谐统一,依山面谷,掩映在青山绿水之间,视野开阔,空气清新,被誉为“地仙”之居,是土家人民智慧的结晶,千百年的土家族吊脚楼折射出重要的艺术、历史、科学和民俗价值。

第22卷第l期重庆工学院学报(社会科学)2008年1月’、u.22№.1JournalofChongqingInstituteofTechnology(SocialScience)Jan.2008重庆吊脚楼在现代住宅建设中的传承。

郭选昌,朱绚绚(重庆大学艺术学院,重庆400044)摘要:在独特的自然地理环境和气候的影响下,重庆形成了与之适应的建筑形式——吊脚楼。

这一传统建筑形式适应了生态环境,其所具有的因地制宜、底层架空、减轻自重等设计理念和建筑特色完全可以在现代建筑住宅中加以借鉴和应用。

对吊脚楼的传承,不能仅仅局限于对传统吊脚楼街区进行区域保护,还应该在现代城市建设和楼盘开发中进一步发展,塑造具有地方特色的城市景观和文化风貌。

重庆吊脚楼民居作为一种运用陡坡地形的特殊民居形式,具有较高的文化保护和开发利用价值。

关键词:重庆;吊脚楼;现代建筑;保护与开发中图分类号:m87文献标识码:A文章编号:1671一09斛(2008)01一0091—03在科技进步和经济发展的支持下,全球化进程越来越深刻地改变着世界各国人民的生活。

随着标准化产品在全球的销售,带来了强烈的均质化影响,建筑文化也不例外,比如包豪斯工业化建筑风格在全球的推广,就是以现代工业的标准化生产为背景的。

随着我国经济越来越融入全球体系,我国的城市建设也受到了工业文化和商业文化的强烈冲击,出现了一味模仿国际化设计的倾向,未能注意把设计与本地条件相适应,结果出现一些能源消耗和土地利用极不经济的建筑。

更重要的是,这些建筑丢弃了我国深厚的建造底蕴,缺乏文化内涵,造成了一些千篇一律的城市风貌。

近几年,越来越多的建筑师把目光转向传统的、地方的、民族的建筑元素上,尝试传统与现代结合,创造出地方主义的现代建筑。

这种做法,既是对传统的、地方的、优秀的建筑元素的继承,同时也可以适当满足人们对传统生活的眷恋,减缓城市化生活中居住区内人们的冷漠关系。

因此,对凝结着传统文化精髓的传统民居进行深入研究,提炼其精华应用于现代建筑当中,特别是住宅建筑中,是非常必要和可行的。

试论巴渝建筑艺术的审美特征作者:霍晓娜邹伟民来源:《现代装饰·理论》2011年第04期巴渝建筑作为中国民居建筑的重要组成部分极具地域特色,在中国建筑史上具有重要的地位。

吊脚楼是巴渝建筑的典型代表,是巴渝人民与自然作斗争的结果,是巴渝人民智慧的结晶。

随着城市化进程的推进,吊脚楼逐渐淡出了人们的视线,这不能不说是一个遗憾。

本文以吊脚楼为研究对象,浅析了巴渝建筑的审美特征,以此把握巴渝建筑艺术的精髓,有助于进一步发掘本土建筑文化的特色和价值和构建更和谐的城市建筑生态。

建筑源自人类躲避自然灾害和猛兽袭击提高生存质量和存活率的实用目的。

它是人类生存实践的结晶,是人类最古老的艺术之一。

建筑艺术是指按照美学规律,运用线条、形态、色彩、建材、光线以及装饰等建筑艺术独特的建筑语言要素使建筑形象具有实用价值,同时具有文化价值和审美价值,实现实用性和艺术性的统一。

巴渝地区全年热量丰富,降水充沛,光照欠足。

地形以山地地形为主,古人云:“山在城中、城在山上”。

同时巴人尚武,据《华阳国志•巴志》记载:巴渝地区“郡与楚接,人多劲勇,少文学,有将帅才”“故日:…巴有将,蜀有相‟也”,因此独特的文化地理特征造就了巴人百折不挠和兼容并包的巴渝文化。

同时也造就了风格独特的巴渝建筑,而吊脚楼又是其中的典型代表。

1.以吊脚楼为研究对象,对巴渝建筑的审美特征做一简要论述。

1.1功能实用建筑源自人类生存的实用目的。

随着人类社会的发展和生产力水平的提高,建筑才逐渐的开始成为人类文明的载体,才逐渐具有艺术的性质。

建筑的艺术性结合其实用性,适应了人们各种生活需求。

因此,在建筑中实用性是首要的,建筑的实用性是艺术性的基础,而且艺术性中也常常包含着实用性。

吊脚楼很好的反映了这种实用性。

据研究证明,其特殊的空间结构最先就是为了防蛇,防毒虫之害,其次才是防洪,防潮。

巴地多蛇。

《山海经》称为巴蛇、修蛇、食象蛇。

在科技不发达的古代,毒蛇无疑极大的威胁着人们的生命安全。

重庆吊脚楼在现代住宅建设中的传承作者:曾睿来源:《现代园艺·下半月园林版》 2017年第5期摘要院受自然地理环境气候的影响,重庆吊脚楼充分适应了重庆的自然环境,这种因地制宜,底层架空,减轻设计负担的设计理念完全可以运用到现代建筑的建设中,对传统建筑的传承起到很大的帮助,塑造了具有代表特色的城市风貌,吊脚楼式居民楼具有较高的文化价值。

关键词:重庆吊脚楼;现代建筑;影响与运用1 重庆吊脚楼特点1.1 重庆吊脚楼与生态环境重庆作为我国现代建筑中最具特点的城市,以山区为特色的地貌形象,特殊的地理条件使重庆的建筑朝着山坡依次建造形成具有特色的建筑产物,重庆地区多为陡峭悬崖,利用地形产生了吊脚楼这一建筑模式,运用生态环境建造的吊脚楼不仅满足人们的居住需求同时又融入到地形环境中,使吊脚楼自由自在的发展,在山地自然环境中,也体现了吊脚楼和谐统一的美感。

1.2 重庆吊脚楼自然和谐美重庆吊脚楼充分利用了地形优势,背面山水,在陡坡峭壁间层层制造建设,曲线极美,以高线曲折展开的形式,使人们行走在其间感受到吊脚楼带来的生机美感,吊脚楼把和谐统一含蓄的美体现得淋漓尽致,体现了人与建筑,人与大自然之间的和谐,由此可以看出重庆吊脚楼充分展现了当地的风貌,采用统一均衡的结构,使吊脚楼丰富自由的变化,将建筑的美表现得很透彻,吊脚楼建筑具有灵活性、不拘一格的建筑理念。

顺应于自然,成为自然风貌建筑风格。

2 吊脚楼相对于现代建筑的优势2.1 因地制宜吊脚楼充分利用了地形空间,逐渐形成高低错落,起伏绵延的吊脚楼建筑体,这一建筑适应了地形与气候的变化,吊脚楼建设不受约束,更多的是依附于自然、顺应于自然,强调了建筑物与山地空间之间的自然平衡,利用此地形特点,建造了具有特色的建筑风格。

现代我国大多数的房屋都是建造在平整的地形面积上,这会使我国侵占很多地形面积,因而对于耕地的良田造成土地的缺失,我们不能盲目地大量侵占使用土地,而应当尊重自然环境,吊脚楼在节约面积这一方面就起到了很大的作用。

话说重庆吊脚楼1981年重庆嘉陵江边的楼房,有一些类似吊脚楼的风格三面临吊脚楼江前不久,有个开发商想复制正宗的重庆吊脚楼,在重庆及周边到处都找了,却没有找到一栋正南齐北的吊脚楼作参考。

当年重庆城两江四岸随处可见的吊脚楼,如今已经绝迹。

诸如北碚偏岩、江津中山、荣昌路孔之类古镇上的吊脚楼,虽然与重庆城的吊脚楼并不一样,并不具有重庆城吊脚楼的特点,但也越来越少。

说吊脚楼就不能不先说个故事。

传说川中名士李调元未考上状元之前,某日来到一小乡场。

那小乡场有一过街楼,楼下有酒店。

李调元便入店连喝几大盅,喝得二昏二昏的,在那儿摇头晃脑吟诗作乐。

店主认出他来,有意考他,对他说:“我出一联。

你若能对上,则酒钱全免;若对不工,则加倍付钱,何如?”李调元道:“请出。

”店主便出上联:“两头失路穿心店。

”李调元想了半天。

竟无法对上,只好认罚。

当他走出那穿心店,来到场口,只见那江边悬崖上,几根杉木撑着一间四四方方的木楼,远远望去,像一个鸟笼。

微风吹来,头脑顿时清醒。

“三面临江吊脚楼。

”一句佳对随口而出。

回头望望那穿心店,李调元只有扼腕叹息了。

老照片中的吊脚楼吊脚楼是中国南方山区常见的民居建筑,尤以重庆、川南、湘西、鄂西一带为多。

莫看那吊脚楼歪歪倒倒的,晃晃荡荡的,似乎风一吹就要倒下来。

殊不知,即便有地震来摇它撼它几下,它也不会倒下。

发洪水时,浑浊的江水一夜就漫了上来,淹了它的脚,又推又摇的,它叽嘎叽嘎响几下,仍然立在那里,江水无奈,只好后退,等明年再来。

外地人见了,莫不以为是奇迹。

吊脚楼的历史可以追溯到有巢氏。

有巢氏是传说中的华夏民族的另一支远祖。

人类从猿猴变来之初,是无所谓居处的。

后来逐步进化,才在条件好的山洞里群居。

到了原始社会末期,社会经济进—步发展,才开始出现用于居住的建筑物。

西安半坡人距今六七千年,在其所建的村子里便有四五十座小屋。

那小屋一半埋在地下,一半用木桩撑形成圆锥形,盖着茅草。

那屋不大,不过四五平方米。

那是北方人最早的民居建筑。

吊脚楼建筑艺术论文-建筑艺术论文-建筑论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——一、吊脚楼的特点吊脚楼作为中国木构传统建筑的延续,充分利用了木和土的结合,彰显了一种建筑与自然的和谐统一。

梁思成先生认为“从中国传统沿用的‘土木之功’一词作为建造工程的概括名称可以看出,土与木是中国建筑自古以来采用的主要材料。

”大多数苗族先人由于各种原因从长江中下游流域迁徙至黔东南,将江南干栏式建筑技术带至新居住地,并根据新自然环境和地理特点,不断改进而建造了具有独特民族风情的吊脚楼。

由于地势的因素,苗族吊脚楼常建在斜坡上,房子前部以木柱支撑,后面直接立于地基,房底架空,常用来堆放农具或饲养牲口,二楼人居,三楼较矮,一般用于存放粮食。

无论从吊脚楼的选址、材料的运用还是功能的设计都与自然环境紧密结合在一起,遵循了大自然的规律,生动的体现了天人合一。

二、吊脚楼的艺术价值(一)静态美吊脚楼依山水而建,以带状或片状群居分布,有的也独自屹立山腰。

从横向上看,它们似等高线一般分台而筑,虽不够整齐划一,但鳞次栉比,错落有致,给人以层层相叠的感觉。

它们不拘一格,和村寨山上的树木混为一体,表现了中国传统建筑文化“天人合一”的特点,表达了人们顺应自然向往自由的愿望,放眼望去,整个村寨就像一幅高低起伏、般的画卷。

走近一幢吊脚楼,抬头便可感受到它的俊秀、挺拔和修长。

远处观望而产生的那种高耸山腰,风雨飘摇的感觉荡然无存,吊脚楼粗壮的立柱直接插入地面,台基扎实,房梁厚重,以至于不得不让人相信它已经完好地与山坡镶嵌在一起。

从建筑艺术角度来看,吊脚楼是长方形与三角形的组合,这种几何形体稳定而庄重。

仔细看,可以发现窗户上的雕花或者是多样的几何图形,或是神灵活现的动植物,抑或是的文字等,雕工非常精细,整个可谓是艺术佳品。

而映入眼帘的由小木块平行排列而成的“美人靠”又给吊脚楼增色不少。

远看如画、近看所呈现的精雕细琢的画栋和厚重感赋予了吊脚楼以一种静谧之美。

浅谈巴渝传统民居吊脚楼在现代建筑中的运用作者:邹鑫来源:《速读·上旬》2018年第03期摘要:传统民居是我国古代建筑文化中重要的组成部分,应当将其传承并发扬。

新时代背景下,巴渝传统民居吊脚楼以不同的形式出现在现代建筑中,本文以洪崖洞街区改造作为研究对象,对传统巴渝民居吊脚楼及其在当代建筑中的应用进行了解析,并提出相关看法。

关键词:传统巴渝民居;吊脚楼;巴渝文化;洪崖洞1研究对象分析1.1项目概况洪崖洞建于明清时期,20世纪40年代码头文化兴起,出现了一排排吊脚楼,层层叠叠,错落有致,似晃似摇。

解放后,沿江码头逐渐衰落,洪崖洞也渐渐失去往日的热闹,经历斤百年风雨的吊脚楼也岌岌可危。

为了重新为此地注入新活力,小天鹅集团将红岩洞(原洪崖洞的其中一部分)打造成了独具特色的巴渝民俗风情镇。

改造后的洪崖洞集城市旅游、商务休闲、居民生活于一体,成为老重庆真实的写照。

洪崖洞商业街位于重庆市渝中区,是2005年重庆市政府“八大民心工程”之一,该项目沿长江全长约600米,商业建筑面积达6万平方米。

1.2空间分析吊脚楼的产生跟重庆的地形、气候有着不可分割的关系。

重庆的地形落差大,多山地、山崖,平地面积相对少,这就要求当地居民充分的利用空间,营造空间。

勇敢智慧的巴渝人改变了中国传统民居的建造形式,利用沿江的山崖,在此筑造出鳞次栉比的吊脚楼建筑群,吊脚楼独特的结构既解决了重庆潮湿气候房屋及人类生活的影响,又充分利用了山地空间,同时也为靠码头而生的人们提供了便利。

因此形成了吊脚楼面江依山,沿江连绵不断,形成蜿蜒曲折的建筑流线。

吊脚楼的营造从整体上来看,建筑空间的界面由山崖构成,建筑成为岩体的支撑,吊脚楼的构造原则不像是传统建筑中那么注重规则,而是更倾向于依附自然、顺应自然,形成“宛如天生”之意,强调建筑整体融入到山川地形之中,充分结合了山地的自然空间,而其中“台、吊、跨、靠、分、架、挑”是建筑在竖向争取空间的主要模式。

对重庆吊脚楼民居建筑美学的价值分析/h1 ----本站首页免费课件免费试题整册教案教育资讯计划总结英语角幼儿教育文书写作海量教案免费论文网站地图设为首页收藏本站语文科数学科英语科政治科物理科化学科地理科历史科生物科中考备战高考备战高考试题中考试题教学论文作文园地教学论文经济论文理工论文管理论文法律论文行政论文艺术论文医学论文文史论文农科论文英语论文课程改革教育法规教育管理家长频道您现在的位置:3edu教育网免费论文文史论文文艺美学论文正文3edu教育网,百万资源,完全免费,无需注册,天天更新!对重庆吊脚楼民居建筑美学的价值分析一、重庆吊脚楼民居建筑的“实用性” 重庆多陡坡、峭壁、悬崖、坡地,常年多雾,吊脚楼是结合地形、适应气候的典型建筑作品。

重庆吊脚楼建筑平面灵活自由,依坡而建,体型错落多变,建筑对内对外较为开敞,建筑全部或部分高架于地面之上的建筑方式,非常有利于通风,避免了地面潮气侵入室内。

吊脚楼源于干栏建筑,但却不是严格意义上的干栏建筑。

纯干栏建筑的基本条件是底层全部架空,但西南地区山高崖陡,可种植粮食的田地稀贵,当地人采用在斜坡上建造房屋,挖填部分土石方作为房屋前、后部地基,后地基作为建筑的地面承重部分,前地基上用木构架做穿斗式掉层的吊脚楼,产生的建筑底层前部地面上升为楼层,与后部地面齐平,这样半楼半地样式的吊脚楼由此形成。

这种建筑样式适合各种坡度变化,缓坡地段,平面前移,楼面部分增大,地面部分减小,可以扩展楼底层空间,陡坡地段建筑结构相反,吊脚楼的楼地面比例亦随之调整,非常适合于不规则、起伏变化的山地地形。

这种造型的房屋在占地、采光、通风、日照等诸多方面,非常适合西南地区的环境特征,历经沿袭,千年不衰。

重庆吊脚楼内部结构功能一般为三段式划分:顶层作为储藏粮食用,因为通风,在温室潮热的气候条件下使粮食不易霉变,而且也使建筑的脊下木质构不会因潮湿而污损。

底层一般作为堆放杂物用,有的地方甚至把底层作为饲养动物的场地,既通风良好,又保证二层空间的干燥。

二层为家人生活起居层,在功能上很重要,它是全家活动和休息纳凉之用,作为款待亲朋乡友、谈天说地、观山望景之所。

这种“三段式”功能分布,使吊脚楼在虚实对比上,相得益彰:一、三层较虚,二层较实。

二层作为主要生活起居层,人的主要活动全部集中于此,与一、三层比较起来,较为封闭,产生了厚重感和沉实感。

一、二、三层,无论虚实,在外观及内涵来看,合理、实用、适度。

而在房屋结构的处理上,采取在两旁立帖中加柱和增加楼板的厚度,增强房屋的承重能力及稳固性。

“降温、除湿、防雨、通风”是重庆地区的气候条件对民居的要求,吊脚楼取材于当地特有的松杉、杂木、山石、黄土,辅助泥、茅草、秸秆,依地形立以木桩,上置楼板为屋基,将前半间房屋托起,后半间凿崖为坪。

房屋结构大致有穿斗式,捆绑式和土石墙搁檩式。

木结构穿斗用料细巧,捆绑多用竹木,以竹篾、棕绳扎牢。

围护结构多为竹编夹壁墙,双面或单面抹灰,构架采用较小杉木,直接在柱头上接承攘密栽成排架。

墙壁围以木板、石板或竹笆抹以泥灰而成。

屋顶材料也极为丰富,小青瓦、树皮瓦、泥顶、草顶等,所有建筑用材都就地取用,通气性能好,高湿度季节室内地坪不会结露,成为“可呼吸”的墙体和屋顶。

克服气候与自然环境压力,促生了重庆吊脚楼民居的建筑样式,也造就了重庆吊脚楼民居建筑形貌的个性、独特的造型美。

二、重庆吊脚楼民居建筑的“造型美” 变化多姿的重庆吊脚楼建筑依山就势,顺应地形不损坏原始地貌,与地形地貌有机地融为一体。

“或悬虚构屋,取‘天平地不平’之势;或陡壁悬挑,‘借天不借地”;或利用边角,加设披顶;因地就势,增建梭屋……”①山地地形的狭窄险峻,经过巧妙利用而成就了吊脚楼建筑造型的出挑错落之美。

采用歇山式或悬山式屋顶,屋坡不大,却出檐深远,为了减轻视觉上的头重脚轻之嫌,屋顶的正脊在覆盖脊瓦时,两山头加瓦起翘,横向观察成为弧线,彰显了吊脚楼的流动与轻盈。

“悬虚构屋”,底层吊脚架空,运用虚实对比,突出其“虚”,使本来造型轻巧的建筑,远远望去好像漂浮山间;采用穿斗式纯木结构的吊脚楼,不用一钉一铆,梁、柱、枋、板、椽、榫都是木材加工,屋顶覆盖小青瓦,外墙和隔断墙面采用竹编夹壁墙,两边用泥包裹,既减轻重量,节约空间,又能起到隔热保温效果,所用材料都是天然生成,与大自然融为一体,乡村气息浓郁。

在外露的青灰色瓦顶、棕色穿斗式屋架梁柱构件和本白色的墙面,使得建筑体的整个色彩较浅,色调和谐,在视觉上清新淡雅。

沿地形高低差层层布置而形成层楼盛宇的吊脚楼群落,依山就势,采取分街筑台、临坎吊脚等方式,形成起伏变化、表现力很强的轮廓线条和特有的建筑群体风貌,总体空间丰富,天际轮廓优美。

重庆吊脚楼的单体、群落、总体空间布局,俯仰皆成图画。

位于地势高处的建筑形成突兀俊俏,与地势低处的建筑相映组合,形成了“前后顾盼景自移”的动态美感,注重屋顶平面的造型与构图,配合地势低处的建筑,在前后顾盼之余,更错落成“高低俯仰皆成画”的立体美感。

除与山体空间俯仰和谐,重庆吊脚楼建筑对环境的充分利用可谓“借景”之楷模:建筑周围之树、林、泉、岩壁、山石均不随意砍削、毁损,随坡就势的吊脚楼群,形成奇妙的线性道路空间,徜徉其间,步移景异。

再加上吊脚楼的建筑色调保持建筑木材的原色,不施朱粉,乡土调浓郁,配合山林木石之自然光色,粗粝、朴实、古拙、豪放。

曲折小径穿梭,道道涓溪流淌,建筑与自然,盎然生机。

三、重庆吊脚楼民居建筑“形式美”文化组合之“方圆相胜” 所谓“方圆相胜”,指的是建筑物在造型上直线与曲线的配合关系,尤其注重对曲线的强调。

重庆吊脚楼的外部造型的最典型特征为“出挑”与“悬浮”,这种形式感来自建筑外观设计中对“曲线”的出色运用,而其更深层次的支撑则是中华传统文明中“儒道互补”的审美精神。

在中国传统文化中,“民居”有着与“生命”同构的意义,是对人身体的保护,也是人精神的传承之处。

中华民族的“家国一体”、“家文化”都强调“家”对个人和群体的影响与教化。

住宅作为“家文化”的具体承载场所,其意义乃祖先崇拜、族群文化的延伸,与传统文化对生命层层接续的融贯,息息相关。

由此,中国民居的意义已经超越建筑实用性的层面,而与个体的“安身”“立命”融洽。

儒家作为个体“安身”“立命”的文化宣传者,哲学上强调“天行健,君子自强不息;之天道观,强调“阳刚”之美,政治学说则强调个人与社会的和谐共处,强调整体的秩序和组织的严密性。

几千年绵延的儒家思想,浸润社会文化的方方面面,在传统建筑方面,强调建筑平面布局和空间组织结构的群体性、集中性、秩序性和教化性,注重建筑艺术对人伦道德审美内涵的表达,对建筑的规划布局、装饰陈设方面都产生了广泛而深刻的影响。

由于地形气候的限制,重庆吊脚楼民居无法拥有平整广阔的土地,无法形成气势恢弘、空间多变、威严崇高的集中型和井然的秩序性,但从宏观上看,吊脚楼的造型,从屋顶、屋面到台基都是长方形与三角形的组合,这种组合的几何形体稳定庄重,除了保障结构的稳定,在艺术感觉中,端庄挺拔。

如果说,儒家美学之“阳刚精神”奠基了重庆吊脚楼民居整体造型的坚固严整,“直线”造型形成了“实”的风格,那么,重庆吊脚楼出挑的飞檐,悬浮的空间感则是道家美学“柔性风范”的赐予。

老子的《道德经》将万物根源的“道”特征描述为——柔性,所谓“柔弱胜刚强”中的柔弱之力是胜过所有强壮之物的根本。

“上善若水,水善利万物而不争,处众人之所恶,故几近于道”②、“持而盈之,不如其已,揣而锐之,不可长保。

功遂身退,天之道也”③、“古之善为道者,微妙玄通,深不可识”④。

与儒家重视阳刚相反,道家强调一切“显白”背后之“隐喻”——“无”的力量。

“人法地,地法天,天法道,道法自然。

”⑤从人到地到天到自然,明确的存在形式越来越模糊,力量却越来越强大,所谓“大象无形,大音希声”,最强大的存在,是最幽深之处的存在。

“水”在老子的思想中代表着力量、动感和创造,于是,在中国传统审美中,曲线、流动性、“沉虚感”成为有价值的存在。

地理、气候等的共同作用,促生重庆吊脚楼建筑采用“不受形制”构造法则,无“堂屋”“厢房”的主次之分,跟坡靠坎,依曲而行,空间紧凑、开合随意,分割自然、布局灵活,在“道法自然”中千变万化。

重庆吊脚楼单体的“出挑”之美,重庆吊脚楼群落的“错落”之美,重庆吊脚楼整体空间的“悬浮跌宕”之美,都在诠释着曲线、柔性之美所给予建筑的动感、韵律与节奏,用具象展示着道家自然观的逍遥虚静、淡薄自由、飘逸浪漫。

四、重庆吊脚楼民居建筑“形式美”文化组合之“中和之美” 在天道观上强调”阳刚之美”的儒家与在自然观上强调“阴柔之魅”的道家在审美思想上却统一于一个命题:“天人合一”。

《尚书·舜典》:“八音克谐,无相夺伦,神人以合。

”《论语》:“君子和而不同,小人同而不和。

”儒家认为,宇宙与人类社会的永恒存在,是秩序的力量,而秩序的表达方式是“和谐”;《道德经》:“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。

”道家认为,万事万物的外表千差万别,内里却统一于“道”的流变演化,宇宙的运动,大自然的美妙,就是在“道”的衍生下,事物间张弛有度的配合协作。

儒家同道家,共同感受到“和谐”的动力。

在“自然审美观”影响下的中华民族,在对大自然的细腻观察中体会永恒性与规律感。

儒、道传统,最美山水都被赋予了“中和之美”的特征,“中和美”的核心就是“和”——“美在和谐”。

为社会创立“礼”制的儒家,添加“乐”的教化,形成“礼乐”的统一;以自然为师的道家,一方面追求模拟大自然的淡雅质朴之美,另一方面注重与自然山水环境的生态契合。

“天地有大美而不言”。

对“和谐”的强调,对“中和之美”的追求,共同促生了中国传统建筑内蕴的气质与个性:雅致,平和,自然不造作,奇异不张狂;共同促生了中国传统建筑与环境的协作统一,营造“虽由人作,宛自天开”的氛围与意境。

重庆吊脚楼建筑是自然环境“威逼”的产物,更是营造与大自然谐和共通之美的典范。

“悬浮”于陡峭崖壁的楼体,高挑造型、昂首而立、浅淡色调、青山掩映。

吊脚楼的色彩、形状、线条——独特“造型美”背后,流动性、节奏感、韵律美——“排列组合”方法的支撑,源自中华美学对自然美的崇尚,源自人的精神对大自然内质的提炼,源自大自然与人类精神对宇宙之“美”的共性探寻。

自然不只是指户外的云、树、风暴、岩层和动物生活,而且还涉及它们的本性,事物内在、固有的东西,例如材料的本性或一种计划、一种情感、一种工具本性。

中国传统美学精神将“事物内在的、固有的东西”柔化成为“生命”,所谓“天地之大德曰生”,所谓“阴阳五行”的自然观流转入人与万物的共性“生命”,而中国传统建筑更是将“生命”自然观发挥尽致。

民间观念是“木吸收天精地气”,树木,是生命的象征;树木的四季变化,说明了生命的运动生长,是成长的象征。