重庆吊脚楼民居

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:7

来历:自古以来,重庆就是巴人的聚居之地,在世代与自然的斗争中,巴人背倚山川,逐水而居,从陡坡峭壁上攀崖筑屋。

据东汉时期的《华阳国志》载:重庆“地所势刚险”,“皆重屋景居”,说明吊脚楼古已有之,历史悠久。

种类:1、单吊式,这是最普遍的一种形式,有人称之为"一头吊"或"钥匙头"。

它的特点是,只正屋一边的厢房伸出悬空,下面用木柱相撑。

2、双吊式,又称为"双头吊"或"撮箕口",它是单吊式的发展,即在正房的两头皆有吊出的厢房。

3、四合水式,这种形式的吊脚楼又是在双吊式的基础上发展起来的,它的特点是,将正屋两头厢房吊脚楼部分的上部连成一体,形成一个四合院。

4 二屋吊式,这种形式是在单吊和双吊的基础上发展起来的,即在一般吊脚楼上再加一层。

单吊双吊均适用。

、5、平地起吊式,这种形式的吊脚楼也是在单吊的基础上发展起来的,单吊、双吊皆有。

它的主要特征是,建在平坝中,按地形本不需要吊脚,却偏偏将厢房抬起,用木柱支撑。

形态、内置:依山的吊角楼,在平地上用木柱撑起分上下两层,节约土地,造价较廉;上层通风、干燥、防潮,是居室;下层是猪牛栏圈或用来堆放杂物。

中间为堂屋,左右两边称为饶间,作居住、做饭之用。

饶间以中柱为界分为两半,前面作火炕,后面作卧室。

由于有窗,所以明亮,光线充足通风也好,家人多在此做手工活和休息,也是接待客人的地方。

正屋建在实地上,厢房除一边靠在实地和正房相连,其余三边皆悬空,靠柱子支撑。

吊脚楼有很多好处,高悬地面既通风干燥,又能防毒蛇、野兽,楼板下还可放杂物。

特点:空为阴,实为阳,虚则柔,实则刚关键词:开始-发展-繁荣-(前)现代有意识保留(后)-现在运用:平阶重庆怪,怪得拽,三十层的高楼比平房还要矮,啷个的耶,一个在山脚脚,一个在山颠颠重庆十八怪房如积木顺山盖,三伏火锅逗人爱;坐车没得走路快,空调蒲扇同时卖;背起棒棒满街站,女士喜欢露膝盖;龟儿老子随口带,不吃小面不自在;光着膀子逛大街,街边打望好愉快;办报如同种白菜,崽儿打赌显豪迈;矮小伙高姑娘爱,摊开麻将把客待;公交车上摆擂台,宝气处处都存在;人名没得地名怪,丧事当作喜事办。

【凝固华章】消失的建筑——山城吊脚楼

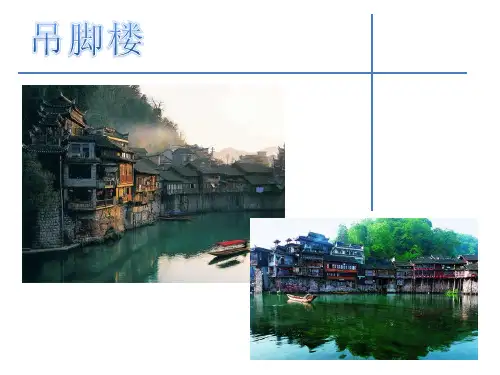

知道“重庆十八怪”吗?这第一怪就叫“房如积木顺山盖”,后面的“坐车没得走路快”等等都是建立在山城特定的地域气候条件之上的,吊脚楼在高楼大厦的缝隙里就像老人似的,越长越矮,摇摇晃晃,似乎要被时光的尘埃湮没了。

重庆是一座山城加上人口稠密,就显得寸土寸金了,对山地的充分利用,造就了著名的吊脚楼。

只因房舍几乎都是一面靠山,―面朝路,路在山腰,这楼自然得悬空撑脚而立。

又称“捆绑房”,别它看摇摇欲坠,却能经风沥雨,这体现了巴人的生活心态:不求气度,但求安生。

山城吊脚楼出现在何时已不可考,多用普通圆木为柱、竹席为墙,以前的贫困家庭也有用楠竹为柱子的,房屋的一面墙悬空在外,靠柱子支撑,吊脚楼由此得名,并成为重庆最具特色的江边民居。

但由于年久失修,吊脚楼黑暗、潮湿、破旧,人一走上去往往吱吱呀呀乱响,不再适宜现代人居住。

重庆朝天门码头嘉陵江岸的大片老房子,过去曾是重庆最大的一片吊脚楼区,现在仅剩的一片叫做“洪崖洞”的吊脚楼,也即将消失在水泥森林的合围之中。

昔日破烂的吊脚楼已逐渐退出历史舞台,这固然是社会发展的必然,但这种蕴涵了山城上百年风化史的民居,好像应该有意识地保留一点,成为人们怀旧的证据。

据说,重庆人已经注意到了这个感情细节,正在规划“新吊脚楼”建筑群,以保留山城、江城特色的传统民居风貌。

但愿建筑群落成之后,那些藏露有致、曲径通幽的老城集市特色的小街,转折起伏穿行的一人巷道,与吊脚楼一起构成奇异的风景。

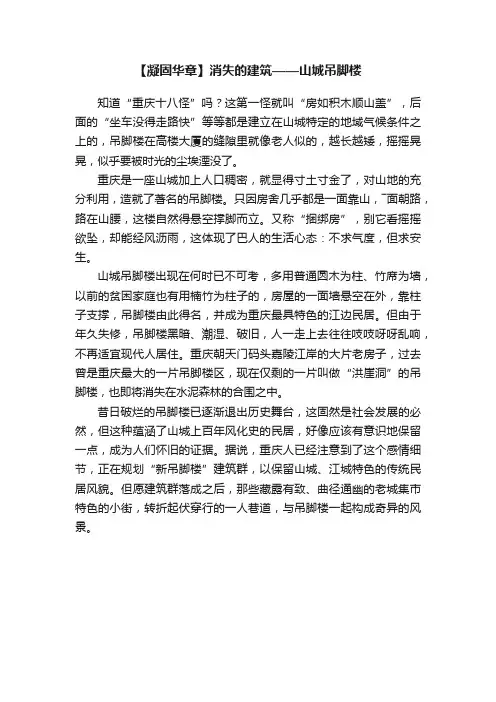

山水深处的渝东南土家族民居之基本形制及其智慧一山水深处的人家1质朴而优雅的土家族民居——吊脚楼走出满是钢筋混凝土组成的喧嚣城市,涉过重山复水,来到渝东南地区(重庆市行政市域东南部)的山水深处,不时会看到丛山树影中一个个依山而建、架空而立的黑灰色瓦木建筑,那就是土家族的传统民居——吊脚楼(图1)。

与躁动的都市建筑相比,它们显得是那样的自在闲淡,质朴中不失优雅。

2调研区域与背景(1)区域。

湘鄂渝黔四省(市)结合部是土家族传统聚居地域,这次调研的渝东南地区是这个地域的重要组成部分。

渝东南地区包括重庆黔江、彭水、石柱、酉阳、秀山五个土家族自治县。

(2)土家族。

土家族先民可追溯到殷商时的古代巴人,然而直到20世纪80年代,酉阳、秀山才开始进行民族身份确认,所以生活在这里的土家族是一个古老而又年轻的民族。

(3)土家族民居。

与地域民族生活紧密相联的就是独特的土家族民居,它们散布于山间溪畔、坡角田边,正是这里的山地环境和气候特征,决定了土家族民居形成以“吊脚楼”为典型特征的住宅形态,所以我们又称土家族民居为吊脚楼。

所谓吊脚楼,是指民居厢房部分楼台悬空,其下数柱落地,就像是人吊着脚而站立,因此得名“吊脚楼”。

吊的形式分单吊、双吊、二屋吊、平地吊等多种类型,各种类型均有丰厚的文化内涵。

土家族民居与土家人相依相伴,里里外外几乎无处不有神灵,特别是其注重龙脉、人神共处的宇宙化观念,渗透在从开工到落成的复杂仪式中,意味深远,可以说土家族民居是土家人内心的深情依赖。

然而,处于山水深处的土家族民居那份与生俱来的自在与闲静、质朴与优雅,在西部大开发和三峡地区快速城市化的今天是否还能够独然自持呢?(4)建筑学人来此停一停。

当我们调研小组还在行车的公路上时,路边的乡村民居已和外界没有多大区别了,所看到是面砖墙、混凝土预制板,水泥地不加区分地蔓延。

到了不能行车的山岭小道,步行翻山一、二个小时后,才真正开始感受到不同一般的意境。

传统吊脚楼民居越来越多,沿路风景越来越美。

重庆少数民族的吊脚楼环境气候和民族文化对民居的影响摘要:2000年第五次全国人口普查时,重庆市有54个少数民族,缺乌兹别克族。

人口最多的少数民族是土家族,有1398707人,其次是苗族,有482714人。

人口最多的两个少数民族土家族和苗族的民居在重庆地区各方面呈现出很高的相似性,本文分别介绍了两个民族房屋在选址、选材、建造方式、建筑特点等方面,并加以比较和总结分析原因。

关键词:重庆土家族苗族吊脚楼正文:一、苗族民居一、苗族民居选址苗族居民在选址上特别强调风水。

虽然风水并不是严格意义上的科学,但也不像很多人所认为的那样属于迷信。

风水术本质上应该是古人为了趋吉避凶、寻找理想居住地而发展出的一套有关建筑选址、布局和修建的认知模式。

虽然人们将风水与吉利凶害联系在一起,表面上看属于一种认知模式的建构,但实际上风水背后却有着很深的生态学基础,它是中国古人在建筑领域的地方性生态知识的一种表达。

苗族人在修建吊脚楼时首先也是要先请风水先生来看看,风水先生一般由亲朋好友推荐,但此人必须和主人家要非常陌生,不能知道主人家的底细,待推荐之后,主人家会想方设法试探风水先生的“法力”,他们将风水先生请到家中,但丝毫不提选址建房之事,而是拐弯抹角地问一些主人家看来他不可能预知的事情,如祖坟的地理位置及其风水或已逝祖先的相关问题等,如果风水先生说得不够准确,那么主人家就只能另请高明,如果风水先生能有板有眼地说出其中的一些“道理”来,那么主人才确定其为人选,放心把自己真实的意图说出来。

吊脚楼选址的风水评定与土楼相似,即必须有稳定水源的环绕,这样既保证用水需要,也可以获得鱼虾等水产食物,同时有时候还能充当运输的方式。

而苗族人与客家人在历史上有着相同的命运,也历经了无数战斗和艰险的长途迁徙,因此他们选择楼址也有类似方法,依托大山可以起到很好的防卫作用,既方便逃生又可以站在奇峰险峻上瞭望敌情。

房屋前方需要有坝子以利于农耕、晾晒作物以及放养家禽。

重庆的民居特色:巴渝文化遗产--重庆的吊脚楼重庆依山而建、两江环抱.由于地势的缘故,所有的建筑都需沿着山坡依次建造。

说到重庆人的“房”,就不能不说到闻名遐迩的特色建筑--吊脚楼。

由于长江、嘉陵江横跨城区,造就了两江四岸。

因此,重庆的江边沿山坡处,到处都有几根杉杆撑着的一间间四四方方的木楼,这就是吊脚楼。

吊脚楼作为重庆地区独有的传统民居形式,最早可追溯到东汉以前。

目前,重庆市内保留的吊脚楼民居群,多数修建于20世纪三四十年代以后。

老重庆人都不会忘记,临江门、石板坡、化龙桥、厚慈街、川道拐等那些颇具西南地区民居特色的吊脚楼。

重庆的吊脚楼具与众不同的特色,正如川中名士李调元的佳句:“两头失路穿心店、三面临江吊脚楼.”背靠高山,面向江水,正是重庆吊脚楼的独到之处,是最美丽的地方。

记得儿时记忆中的吊脚楼,傍晚,夕阳西下,金色柔和的阳光照在高低错落、起伏跌宕的楼房上,加之点点灯火,远望看去:山坡上,有时明亮,有时眩目,有时隐约,恰似一幅流动山水写意画,浓淡暗明;江水中,波光粼粼,宛若珍珠,一组组闪烁的光芒连接两岸,浇活整座城市。

重庆的吊脚楼是巴渝的文化遗产。

如今,大片的吊脚楼已不复存在,吊脚楼作为山城特色的巴渝民居已逐步形成了独特的吊脚楼文化,是繁华城市中的一道美丽的风景线。

石板坡旧房改造,洪崖洞城市阳台等等,无不体现出重庆吊脚楼的魅力和文化.木条变成了条石,竹墙变成了砖壁,飞檐斗壁雕龙画凤,犹如镶嵌在现代化都市脖子上的一串项链,放射出一道道闪亮光芒。

这些建筑,或依附悬崖,或临坎吊脚,有“凌空飞绝壁"之感,犹如一座人文艺术博物馆,构成了婀娜多姿的山城重庆独特的民居风貌,充分展现了重庆人的智慧,使巴渝特有的古老建筑得到合理保护,历史文化和风土人情在现代生活中得到有效延续与传承.重庆石板坡吊脚楼是重庆吊脚楼群保存较好的,现在又修葺一新。

虽然现在的年轻人不能体会他的意义,但一些老年人却会对他倍感亲切。

青砖墙、石板路、川东民居……重庆主城区建筑的“重庆味”越来越浓。

中国古镇古村建筑遗产原生态土家吊脚楼群——重庆黔江土家十三寨洛嘎(摄影)【期刊名称】《重庆建筑》【年(卷),期】2024(23)3【摘要】中华民族创造了伟大的历史,难以计数物质的、非物质的文化遗产都在小村小镇里,我们民族文化的基因、根性、灿烂和多样性都在那里……土家十三寨位于重庆市黔江区小南海镇新建村,面积6.5平方公里,有13个典型的土家院落,这里集居生活着200多户近1000名土家族人。

十三寨沿板夹溪两岸分布,寨子有半包围品字形、全包围四合院、吊脚楼等多种样式。

原始的土家吊脚楼民居,原生态的生产生活方式,原味的土家民俗风情。

山寨或处平坝或据坡地,错落有致,形态各异。

寨子布局以半包围品字形、全包围的四合院交叉组合,吊脚楼形态有全吊型、半吊型等多种样式。

瓦屋顶均有花屋脊和翘角,四周设栏杆走廊,雕栏花窗。

吊楼下多为猪圈、牛栏,或用来安置碓磨,堆放柴禾杂物等。

这里有红豆杉、铁尖杉、香柏、紫柏、香樟、楠木、银杏等珍贵树种,也有黄猴、麂子、野猪等国家保护动物。

土家十三寨保留了原始的土家吊脚楼民居,原生的生产生活方式,原味的土家民俗风情。

【总页数】1页(PF0003)【作者】洛嘎(摄影)【作者单位】不详【正文语种】中文【中图分类】I26【相关文献】1.文化空间视阙下的土家族吊脚楼营造技艺的保护与传承——以咸丰县水井坎吊脚楼群为例2.鄂西土家吊脚楼群之最——彭家寨3.重庆黔江板夹溪土家十三寨旅游发展模式实证研究4.土家族古镇商业柜台的价值与保护途径——以湘西芙蓉镇与重庆黔江濯水古镇为例5.精准扶贫背景下少数民村寨的旅游开发与保护\r——以重庆市黔江区土家十三寨为例因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

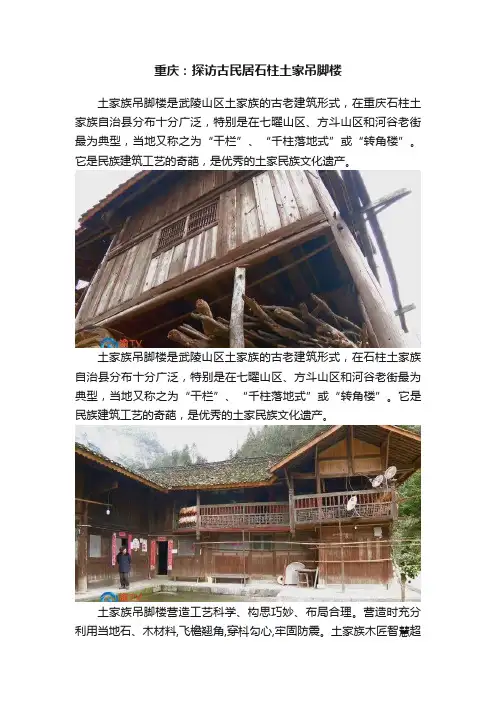

重庆:探访古民居石柱土家吊脚楼土家族吊脚楼是武陵山区土家族的古老建筑形式,在重庆石柱土家族自治县分布十分广泛,特别是在七曜山区、方斗山区和河谷老街最为典型,当地又称之为“干栏”、“千柱落地式”或“转角楼”。

它是民族建筑工艺的奇葩,是优秀的土家民族文化遗产。

土家族吊脚楼是武陵山区土家族的古老建筑形式,在石柱土家族自治县分布十分广泛,特别是在七曜山区、方斗山区和河谷老街最为典型,当地又称之为“干栏”、“千柱落地式”或“转角楼”。

它是民族建筑工艺的奇葩,是优秀的土家民族文化遗产。

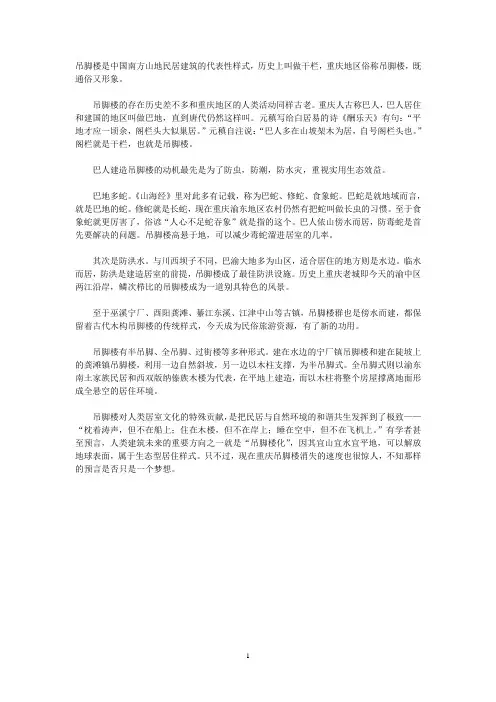

土家族吊脚楼营造工艺科学、构思巧妙、布局合理。

营造时充分利用当地石、木材料,飞檐翘角,穿枓勾心,牢固防震。

土家族木匠智慧超群,他们使用手中的斧子、锯子、墨斗和凿子等工具,将分散的木柱、木方和木板组合为牢固的吊脚楼,互为支撑,勾连紧密,稳固安全。

石柱金铃乡银杏村沙沱组木匠彭大恩说,土家吊脚楼的修造方式,那就是先做木架,木架就是由木柱、木穿(穿枋)还有木嵌(嵌子)来组成。

这个木架的做法就是先用柱子打成孔,每根柱子一排一排的打成孔过后,另外用这种穿抬(穿枋),一排一排的穿起来,一排就成了一个整体,两头就是用木栓,把它栓得紧紧的,不用一颗铁钉,就能够把它固定。

据介绍,土家族吊脚楼的营造与土家民族理念相适应,是在古代巢居和穴居的基础上发展而来,它可以避免虫蛇猛兽,讲求房屋朝向和坐侧。

当中为祭祀和社交的堂屋,两旁为厢房或地正屋,两边是厨房和火塘,楼上是住房,吊脚柱下边是圈舍和柴房。

不管从哪个角度看,吊脚楼都透射出一种古朴柔美的气息,让人惊叹这些民间建筑大师的超凡手笔。

吊脚楼与当地生活环境和谐统一,依山面谷,掩映在青山绿水之间,视野开阔,空气清新,被誉为“地仙”之居,是土家人民智慧的结晶,千百年的土家族吊脚楼折射出重要的艺术、历史、科学和民俗价值。

吊脚楼是中国南方山地民居建筑的代表性样式,历史上叫做干栏,重庆地区俗称吊脚楼,既通俗又形象。

吊脚楼的存在历史差不多和重庆地区的人类活动同样古老。

重庆人古称巴人,巴人居住和建国的地区叫做巴地,直到唐代仍然这样叫。

元稹写给白居易的诗《酬乐天》有句:“平地才应一顷余,阁栏头大似巢居。

”元稹自注说:“巴人多在山坡架木为居,自号阁栏头也。

”阁栏就是干栏,也就是吊脚楼。

巴人建造吊脚楼的动机最先是为了防虫,防潮,防水灾,重视实用生态效益。

巴地多蛇。

《山海经》里对此多有记载,称为巴蛇、修蛇、食象蛇。

巴蛇是就地域而言,就是巴地的蛇。

修蛇就是长蛇,现在重庆渝东地区农村仍然有把蛇叫做长虫的习惯。

至于食象蛇就更厉害了,俗谚“人心不足蛇吞象”就是指的这个。

巴人依山傍水而居,防毒蛇是首先要解决的问题。

吊脚楼高悬于地,可以减少毒蛇溜进居室的几率。

其次是防洪水。

与川西坝子不同,巴渝大地多为山区,适合居住的地方则是水边。

临水而居,防洪是建造居室的前提,吊脚楼成了最佳防洪设施。

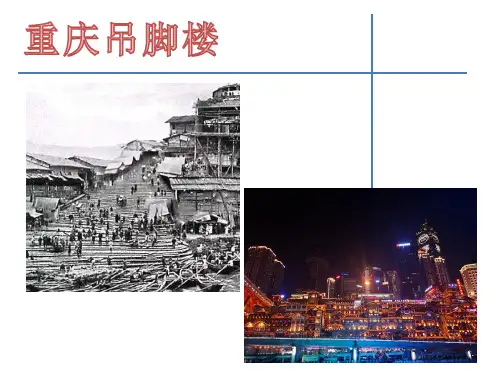

历史上重庆老城即今天的渝中区两江沿岸,鳞次栉比的吊脚楼成为一道别具特色的风景。

至于巫溪宁厂、酉阳龚滩、綦江东溪、江津中山等古镇,吊脚楼群也是傍水而建,都保留着古代木构吊脚楼的传统样式,今天成为民俗旅游资源,有了新的功用。

吊脚楼有半吊脚、全吊脚、过街楼等多种形式。

建在水边的宁厂镇吊脚楼和建在陡坡上的龚滩镇吊脚楼,利用一边自然斜坡,另一边以木柱支撑,为半吊脚式。

全吊脚式则以渝东南土家族民居和西双版纳傣族木楼为代表,在平地上建造,而以木柱将整个房屋撑离地面形成全悬空的居住环境。

吊脚楼对人类居室文化的特殊贡献,是把民居与自然环境的和谐共生发挥到了极致——“枕着涛声,但不在船上;住在木楼,但不在岸上;睡在空中,但不在飞机上。

”有学者甚至预言,人类建筑未来的重要方向之一就是“吊脚楼化”,因其宜山宜水宜平地,可以解放地球表面,属于生态型居住样式。

只不过,现在重庆吊脚楼消失的速度也很惊人,不知那样的预言是否只是一个梦想。

125独特的风景线吊脚楼的由来风景旧曾谙清代乾隆时期的蜀中奇才李调元曾在一首诗中写道:“两头失路穿心店,三面临江吊脚楼①。

”这句诗描述的是曾为山城重庆代表性民居建筑的吊脚楼:古代的重庆居民用杉木杆子在崎岖不平的狭窄山坡上撑起四四方方的吊脚楼,成片的吊脚楼摩肩接踵搭成了古老的山城。

走在街上,道路直接从店铺中穿过,吊脚楼背靠岩壁三面临江,就像细腿大头的小房子忽然“成精”,踮着脚尖站起来了一样。

生活在平原地区的读者很难想象山城建筑布局的特殊之处:浩荡缥缈的长江、嘉陵江从重庆城中穿过,城区就有了两江四岸的沿岸地区。

重庆整座城市沿着长江河谷而建,陡峭的岩石山壁让重庆人很难效仿山西、陕西人那样沿着山壁挖掘窑洞居住。

幸而重庆没有黄土却有竹木——老天爷舍不得给我一块平地,那我自己给自己搭出一块来!于是,那江边悬崖上便到处都有了几根杉木杆子撑起的一幢幢吊脚楼。

吊脚楼作为重庆地区的传统民居形式,最早可追溯到东汉以前。

历朝历代涌进重庆的底层民众求温饱尚且不得,根本无力在寸土寸金的山城安家置业,这些百姓只好在江边岩脚的犄角旮旯里找地方临时用竹木撑起简陋的吊脚楼,好有个遮风避雨睡觉的落脚处。

建造吊脚楼很方便:它不挑地方,不用特别的材料,全凭手工劳力,造价低廉,建造周期还很短。

杂乱无章、见缝插针的吊脚楼如野草般抱团蔓延生长,竟然逐渐化为重庆的大街小巷。

可以说,是百姓的吊脚楼成就了山城重庆。

现在的重庆早已是钢筋水泥丛林构成的现代化都市,主城区中难觅昔日的细腿大头房子“精”,只剩下浩老街、竹木街等地方还残留着一些原生态吊脚楼。

从某种意义上来说,城市也有生命,它在不停进化吐故纳新。

原生态的吊脚楼迟早会随着时代进步彻底被淘汰。

重庆自然博物馆的重庆厅中布置保存了幽静的青石板街道和古朴的吊脚楼,时光在此凝滞,吊脚楼诉说着山城的一方水土与一方风情……文/龚乐涵 梁文梅(重庆自然博物馆科普辅导员)编辑/罗琳作为一座坐落在重庆的博物馆,自然也不能少了对重庆元素的展示,如果你去重庆自然博物馆,不要忘记去看看复原的吊脚楼模型,体验一下老重庆的风貌。

重庆吊脚楼民居建筑美学的价值分析一、重庆吊脚楼民居建筑的“实用性”重庆多陡坡、峭壁、悬崖、坡地,常年多雾,吊脚楼是结合地形、适应气候的典型建筑作品。

重庆吊脚楼建筑平面灵活自由,依坡而建,体型错落多变,建筑对内对外较为开敞,建筑全部或部分高架于地面之上的建筑方式,非常有利于通风,避免了地面潮气侵入室内。

吊脚楼源于干栏建筑,但却不是严格意义上的干栏建筑。

纯干栏建筑的基本条件是底层全部架空,但西南地区山高崖陡,可种植粮食的田地稀贵,当地人采用在斜坡上建造房屋,挖填部分土石方作为房屋前、后部地基,后地基作为建筑的地面承重部分,前地基上用木构架做穿斗式掉层的吊脚楼,产生的建筑底层前部地面上升为楼层,与后部地面齐平,这样半楼半地样式的吊脚楼由此形成。

这种建筑样式适合各种坡度变化,缓坡地段,平面前移,楼面部分增大,地面部分减小,可以扩展楼底层空间,陡坡地段建筑结构相反,吊脚楼的楼地面比例亦随之调整,非常适合于不规则、起伏变化的山地地形。

这种造型的房屋在占地、采光、通风、日照等诸多方面,非常适合西南地区的环境特征,历经沿袭,千年不衰。

重庆吊脚楼内部结构功能一般为三段式划分:顶层作为储藏粮食用,因为通风,在温室潮热的气候条件下使粮食不易霉变,而且也使建筑的脊下木质构不会因潮湿而污损。

底层一般作为堆放杂物用,有的地方甚至把底层作为饲养动物的场地,既通风良好,又保证二层空间的干燥。

二层为家人生活起居层,在功能上很重要,它是全家活动和休息纳凉之用,作为款待亲朋乡友、谈天说地、观山望景之所。

这种“三段式”功能分布,使吊脚楼在虚实对比上,相得益彰:一、三层较虚,二层较实。

二层作为主要生活起居层,人的主要活动全部集中于此,与一、三层比较起来,较为封闭,产生了厚重感和沉实感。

一、二、三层,无论虚实,在外观及内涵来看,合理、实用、适度。

而在房屋结构的处理上,采取在两旁立帖中加柱和增加楼板的厚度,增强房屋的承重能力及稳固性。

“降温、除湿、防雨、通风”是重庆地区的气候条件对民居的要求,吊脚楼取材于当地特有的松杉、杂木、山石、黄土,辅助泥、茅草、秸秆,依地形立以木桩,上置楼板为屋基,将前半间房屋托起,后半间凿崖为坪。

重庆这些依山傍水的吊脚楼,是夏季休闲的绝好去处!每个城市都有一种建筑情结就像北京的胡同、上海的弄堂、成都的巷子而重庆的建筑情结是背靠青山、面朝江水的吊脚楼重庆这几个原生态吊脚楼群非常适合炎热的夏季出游过几天属于自己的慢生活//洪安边城//图源 | 秀山旅游一提到吊脚楼,总会不由自主地想起沈从文笔下的《边城》,那个让人魂牵梦萦的古城,弥漫着古老而又神秘的气息。

图源 | 秀山旅游洪安是沈从文《边城》的原型地,镇内古建筑林立,土家苗寨别具一格,河水碧波荡漾,风景如画,最有味道的是索拉渡河船,由一根钢丝连接两岸码头。

▷位置:秀山洪安镇▷自驾:主城—内环快速—包茂高速—秀山洪安老街▷周边:秀山川河盖//白沙古镇//图源 | 重庆白沙白沙老街,比很多地方都来得有味道。

幽深绵长的青石板小巷,日影斑驳的板板街,沿着青石路拾级而上,钢梁斑驳,木香水翠。

图源 | 重庆白沙白沙古镇的江边有着多姿多彩的吊脚楼,这里没有太多商业气息,一切都归于原生,老茶馆里点一壶茶水,听听说书人的故事,即便什么都不干,也是一份享受。

▷位置:江津白沙镇▷自驾:主城—内环快速—兰海高速—重庆绕城高速—成渝环线高速—江津白沙古镇▷周边:江津大园洞、聚奎书院//龚滩古镇//龚滩,曾经的重庆第一古镇,一座消失的和一座被遗忘的城,道尽多少烟雨,道不尽多少故事,如今只剩一江水,依旧东流。

如果你需要实实在在的安静,那就来这里吧,古镇的静谧让游客可以闲适的漫步其中,乌江画廊的雄奇与秀美堪比长江三峡,山、水、镇浑然一体,好似世外桃源。

▷位置:酉阳小银村白水洞▷自驾:重庆主城—内环快速—包茂高速—酉阳龚滩古镇▷周边:酉阳桃花源、酉阳苍蒲盖//蚩尤九黎城//在微雨连绵的群山中,有这样一座城,它承载了苗族人千年的梦想,将蚩尤奉为先祖,将九黎部落联盟视为先民,每年都会举办蚩尤祭祀大典,它就是坐落于重庆彭水的蚩尤九黎城。

图 | 蚩尤九黎城蚩尤九黎城中最吸人眼球的还有吊脚楼群,吊脚楼依山而建,拥有300多间房屋,建筑群落差高达81米,为目前世界最大的吊脚楼群,山下为四合院,为世界最大四合院。

话说重庆吊脚楼1981年重庆嘉陵江边的楼房,有一些类似吊脚楼的风格三面临吊脚楼江前不久,有个开发商想复制正宗的重庆吊脚楼,在重庆及周边到处都找了,却没有找到一栋正南齐北的吊脚楼作参考。

当年重庆城两江四岸随处可见的吊脚楼,如今已经绝迹。

诸如北碚偏岩、江津中山、荣昌路孔之类古镇上的吊脚楼,虽然与重庆城的吊脚楼并不一样,并不具有重庆城吊脚楼的特点,但也越来越少。

说吊脚楼就不能不先说个故事。

传说川中名士李调元未考上状元之前,某日来到一小乡场。

那小乡场有一过街楼,楼下有酒店。

李调元便入店连喝几大盅,喝得二昏二昏的,在那儿摇头晃脑吟诗作乐。

店主认出他来,有意考他,对他说:“我出一联。

你若能对上,则酒钱全免;若对不工,则加倍付钱,何如?”李调元道:“请出。

”店主便出上联:“两头失路穿心店。

”李调元想了半天。

竟无法对上,只好认罚。

当他走出那穿心店,来到场口,只见那江边悬崖上,几根杉木撑着一间四四方方的木楼,远远望去,像一个鸟笼。

微风吹来,头脑顿时清醒。

“三面临江吊脚楼。

”一句佳对随口而出。

回头望望那穿心店,李调元只有扼腕叹息了。

老照片中的吊脚楼吊脚楼是中国南方山区常见的民居建筑,尤以重庆、川南、湘西、鄂西一带为多。

莫看那吊脚楼歪歪倒倒的,晃晃荡荡的,似乎风一吹就要倒下来。

殊不知,即便有地震来摇它撼它几下,它也不会倒下。

发洪水时,浑浊的江水一夜就漫了上来,淹了它的脚,又推又摇的,它叽嘎叽嘎响几下,仍然立在那里,江水无奈,只好后退,等明年再来。

外地人见了,莫不以为是奇迹。

吊脚楼的历史可以追溯到有巢氏。

有巢氏是传说中的华夏民族的另一支远祖。

人类从猿猴变来之初,是无所谓居处的。

后来逐步进化,才在条件好的山洞里群居。

到了原始社会末期,社会经济进—步发展,才开始出现用于居住的建筑物。

西安半坡人距今六七千年,在其所建的村子里便有四五十座小屋。

那小屋一半埋在地下,一半用木桩撑形成圆锥形,盖着茅草。

那屋不大,不过四五平方米。

那是北方人最早的民居建筑。

重庆吊脚楼的建筑原理

重庆吊脚楼是一种典型的山地民居建筑,主要分布在重庆市江津、綦江、长寿、潼南等地。

其建筑原理可以简单归纳为以下几个方面:

1. 高差适应性:重庆地处山区,地势复杂,多为丘陵和山地。

吊脚楼建筑采用“脚吊起头,掏房仗墙”的方式,利用地势高差,将住宅的上层悬挑于下层之上,形成吊脚楼的独特景观。

这种建筑方式有助于充分利用山地资源,适应山地地形的起伏。

2. 极简结构:吊脚楼采用木结构或钢结构,结构简单。

一般以墙柱梁结构为主,由立柱承重,再通过横梁和木制楼板连接各层。

因地势高差大,需要考虑抗震和坡度问题,吊脚楼的结构设计更加注重它的稳定性和抗震性。

3. 空间布局:吊脚楼一般分为上下两层,上面是住宅,下面是作为车库、储藏间、饲养家禽等用途的底层。

水平空间通常按照山地地势设置,以方便居民的日常生活。

同时,为了保证住宅楼之间的通行,会在吊脚楼前架设一些木头或石头所制成的通道或者廊道。

4. 古老风格:重庆吊脚楼建筑风格受到传统山地民居的影响,注重木材的应用,建筑外观一般采用木质结构和青瓦,延续了古老的建筑风格。

同时,为了适应山地气候的特点,吊脚楼的外墙常常使用钓石和砖石结构,以增强保暖效果。

总的来说,重庆吊脚楼通过吊起住宅的方式来适应山地地形,采用简单的木结构或钢结构,同时通过合理的空间布局和古老的建筑风格,形成独特的建筑景观。

它不仅是山地人民居住的场所,更是体现了山地地区的历史、文化和生活方式。

2020·08民居是最早出现的建筑类型,是中国建筑史上对民间居住建筑物的习惯称呼。

我国的民居建筑种类多样,造型各异,在众多民居建筑中,重庆的吊脚楼可谓别具一格。

依山而建,是我们对重庆吊脚楼的总体印象。

“吊脚”一般是指建筑物的一部分架在下吊的脚柱上从而使底部悬空,是适应山地地形最常见的一种方式。

通常这种建筑的一部分直接倚在坡坎上,形成接地的平房,另一部分根据地势接柱架空,形成楼房。

由于整座建筑的底部像是吊着几根柱子,人们习惯地将它称为“吊脚楼”(图1)。

重庆的吊脚楼数量较多,尤其是近代时期的吊脚楼广泛地留存下来。

因为在那时,两江环抱的重庆以水路交通为主,江河沿岸建立了许多便于人们出行以及货物运输的航运码头。

而以码头为中心,集聚了大量以航运及相关产业为生的底层劳工,为求栖身之地,这些底层劳工在靠近码头的滨江坡地上搭棚造屋。

于是,沿江两岸形成了规模较大的“棚户区”。

不仅如此,抗战时期大量人口迁至重庆,致使本身用地紧张的山城房价上涨。

而迁至重庆的民众多是底层劳动人民,只能靠打工糊口,根本置不起业、租不起房,只好在坎旁岩边搭建遮风蔽雨的临时住房。

所以,搭建简便且能满足基本居住需求的吊脚楼大量兴建。

可见,重庆吊脚楼民居的修筑实际上是为了顺应山地地形以及迫于艰苦生活条件的无奈之举。

然而,人们意外地发现这样的建筑形式带来了生活便捷与视觉美感。

因此,本文从重庆吊脚楼的形成条件、建筑构造、艺术审美等方面进行简要分析。

一、因地制宜———重庆吊脚楼的形成条件重庆吊脚楼独特的造型结构与这一地区的地形、气候、建筑材料以及人身安全等因素有着密切联系。

(一)地理因素重庆地形地貌以丘陵、山脉为主,在这“地无三尺平”的地方修建吊脚楼,可以有效地利用地形,节约土地,并将对环境的破坏程度降到最低。

重庆的水文条件在给人们生活带来便利的同时,也存洪涝隐患,“吊脚”恰到好处地解决了这一问题。

(二)气候特点重庆地处盆地,潮湿闷热是这里显著的气候特征,霉变等常有出现。

探析重庆吊脚楼民居

摘要:从重庆吊脚楼建筑历史和艺术特点的角度对山地民居深入地分析总结,并尝试提出吊脚楼对现代建筑设计的启示,使之既能顺应经济发展需求和居民改变生活条件的愿望,又能使传统山地民居得以保护和留存。

关键词:重庆民居,吊脚楼,艺术特点

民居作为一种典型的建筑形态无疑是城市内涵和地域文明的凝固!代表了鲜明的城市特色”对民居的保护与更新工作是当代城市发展的必然要求。

重庆地处四川盆地东南,位于长江与嘉陵江两江汇合之处,犹如半岛;又位于华莽山余脉的山区。

这种特别的地势,使重庆的吊脚楼民居建筑具有山城的特色。

吊脚楼的渊源

吊脚楼是古代巴族人留下来的民居建筑,其历史至少已有两千四、五百年。

巴族是中国古代民族之一,建巴国于重庆。

巴人的一个特殊文化习俗就是巢居。

吊脚楼这种形态原本起源于湖泽平原,进入重庆后与巴人的特殊文化习俗——巢居相结合,显示了适应山地各种复杂地形条件的优越性。

重庆是山城,地无三尺平,修建吊脚楼可以有效地利用地形,节约土地,减少施工困难,特别是在峡谷中,往往只能修建吊脚楼,因此重庆沿江的民居多采用既保持坡地地貌又可扩充用地空间的吊脚楼形式,逐渐形成了高低错落、起伏、跌宕的吊脚楼建筑群,成为山城风貌的一大特色。

吊脚楼建筑艺术特点

1.曲线有机美

中国建筑历来讲究“曲径通幽”,而吊脚楼就充分地利用地势,巧妙地利用粤然地形,背山面水,在陡坡峭壁间层层修建起来。

山要有蜿蜒起伏之曲,水要有流连忘返之曲,路要有柳暗花明之曲,桥要有拱券之曲,廊要有回肠之曲。

重庆吊脚楼依山崖而建,顺山势而上,蔚为壮观。

在那吊脚楼群落中,道路线性空间大都是步移景异、曲径通幽,它依昔地形等高线曲折展开,当人穿行于其间的小巷时,曲折幽深,就像步入了一座迷宫,有时已经感觉到前边无路可行,但只要侧身穿过一条窄缝,便又有另一番天地展现在眼前,真有“山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村”的感受。

正如美国建筑师波特曼所说“:人们对曲线形式感到更有吸引力,因为它们更有生活气息,更自然。

无论你观看海洋的波涛、起伏的山岳,或天上朵朵云彩,那里都没有生硬的笔直的线条。

”

2.生机自然美

如果说形式美是建筑美的肉体,那么生机自然美则是建筑美的灵魂。

中国传统美学观从文化性格来说,是内向、含蓄的。

建筑美学也不例外,以表现含蓄、幽曲的特征为主,但这种性格特征的表现又不是单一的,除了含蓄、幽曲,还追求和谐、统一。

中国传统美学观所表现的含蓄、幽曲与和谐、统一之美,在建筑中得到了丰富的展现,体现在人为建筑与周围大自然的和谐统一。

可以看出,重庆的自然地貌本身就以其巨大体量为吊脚楼的群落提供了统一、

均衡的结构,让吊脚楼去自由、丰富地变化。

它层层出挑,向虚空的天际中争取空间,尽享朗朗阳光,体现出的是“阳刚”美,二者皆是生机盎然之象征,是建筑生机美的体现。

同时在这个山地自然环境中,吊脚楼与吊脚楼之间也体现出和谐统一的美感。

3.和谐统一美

首先体现在人为建筑与周围大自然的和谐统一。

可以看出,重庆的自然地貌本身就以其巨大体量为吊脚楼的群落提供了统一、均衡的结构,让吊脚楼去自由、

丰富的变化。

同时在这个山地自然环境中,吊脚楼建筑与建筑之间也体现出和谐统一的美感。

吊脚楼建筑群具有灵活多变、不拘一格的平面和立面布局。

重庆的地形多陡坡、峭壁和悬崖,由于自然条件苛刻,吊脚楼的建设布局淡薄了正统建筑概念,往往依山临水而建,不追求轴线、中心和对称,而是随坡就坎,随弯就曲,依昔地形等高线曲折展开。

从整体上看,山崖成为建筑空间的界面,建筑成为岩体的支撑,吊脚楼的建筑哲学不强调规制的约束,而是强调依附于自然、顺应于自然,强调建筑造型与山地空间环境之间的自然平衡,充分利用山地自然空间,并由此自然形成了千变万化的建筑风格和城市风貌。

对现代建筑设计的启示

因地制宜

由于重庆地形多陡坡、峭壁和悬崖,沿江的民居多采用既保持坡地地貌又可扩充用地空间的吊脚楼形式,逐渐形成了高低错落、

起伏跌宕的吊脚楼建筑群,架空的高脚可随地形复杂坡度七长八短相机而立。

吊脚楼这一形式是适应地形与气候条件、符合生态要求的合理选择。

并且无论在什么样的地形地貌条件下均可建造起来,适应地形能力极强。

从整体上看,山崖成为建筑空间的界面,建筑成为岩体的支撑,吊脚楼的建筑哲学不强调规制的约束,而是强调

依附于自然、顺应于自然,强调建筑造型与山地空间环境之间的自然平衡,充分利用山地自然空间,并由此自然形成了千变万化的建

筑风格和城市风貌。

底层架空

吊脚楼根据山地独特地质特点和气候特征的适应性,采取了底

层架空形式,它能更好地解决潮热气候下对房屋隔潮和通风的要求。

底层架空体现了吊脚楼对山地独特地质特点和气候特征的适应性。

采取底层架空形式能较好地解决潮热气候下对房屋隔潮和通风的要求,在经济可行的条件下做到了居住的舒适性。

底层架空不但是吊脚楼的主要设计思想,也是现代西方建筑的重要理念之一。

建筑学家柯布西耶所倡导的现代建筑的五大特征实质上与吊脚楼建

筑有异曲同工之处。

减轻自重

吊脚楼采用木竹作为主要材料,使用的木料较小,通常为杉木,室内铺设竹木楼板,居室墙壁用竹编夹壁墙,双面或单面抹灰,也有的民居用竹编墉或木板墙,尽可能地减轻自孟,再在墙上开窗,增加了建筑的稳定性及经济性。

它通常只有一、两层,极少见三层

高的,到抗战以后,高高盛起的砖柱在一些地方逐渐取代了木柱,其上支撑的房屋层数也才稍多起来。

现代建筑不可能用木或者竹做建筑材料,是因为它们不防火,而且成本高;但是现代建筑同样趋向于使用质量轻、强度高的材料。

现在大量运用轻制隔墙作为空间划分的、结构暴露的建筑形式,同样使建筑减轻自重从而达到更好的稳定。

五、吊脚楼保护与传承

1.确定和扩展保护范围,注重周围环境

目前重庆市对于文物建筑的保护,往往迫于经济压力,采用划地为牢的方式,只求保护建筑本身,对建筑周围环境的保护则不够重视。

有些被保护的建筑,由于没有留出足够的保护距离,随着城市建设的发展,逐渐被包围在众多的高层建筑群中,使之失去了环境的依托,降低了被保护的价值。

重庆的吊脚楼民居形式是由重庆特殊的地理环境因素和城市发展历程所造成的。

3.因地制宜,与时俱进,传承与发展并行

吊脚楼民居作为一种地方的传统建筑风格,其深含的传统民居文化无可置疑的具有继承性,同时也具有可创性。

继承性在于它的经济合理性和文化传承性。

吊脚楼民居保持原有地貌,因地制宜的建造思想既有经济价值,也有生态价值,在人们日益重视生态环境与可持续发展的今天更具有重要意义。

文化价值

中华民族在数千年的历史进程中,凭借勤劳的品质及高度的智

慧,创造了辉煌灿烂的东方文化,其中就包括丰富多彩的民居文化。

近几十年来,随着社会经济的飞速发展,传统民居中许多文化及形态,正因多种环境及人文因素的改变而面临损毁甚至湮灭的威胁,

尽快挖掘传统民居中的生态经验及文化精髓,更好的保护现有民居及保持其可持续发展的态势是目前研究的首要课题。

六、小结

通过以上分析可以看出:吊角楼这种民居建筑形式凝聚了千百

年来广大劳动人民的智慧,蕴含了自然而朴素的气候观和建筑方法,体现了传统建筑的生态观和美学观,其生态性、底层架空、减轻自重、梁柱式承重、结构暴露等诸多优点,正是我们现代建筑中所追求和提倡的,值得我们仔细研究借鉴并发扬创新。

作者简介:王鹏(1987- ),男,河南人,重庆大学硕士研究生,主要从事景观建筑学方向研究。

参考文献

[1]黄光宇.山地城市学[m]北京:中国建筑工业出版社,2002

[2]项之固.风水美学里的重庆吊脚楼[j],小城镇建设,2004.5

[3]李先透.现代干栏更新山城风貌[j].华中建筑,1998(l2)

[4]赖武.巴蜀古镇[j].四川:四川人民出版社,2003.10

[5]陆元鼎等著..中国民居建筑[m].广州:华南理工大学出版社,2005

[6]李先遥.中国传统民居与文化[j].北京:中国建筑工业出版社,1997.1。