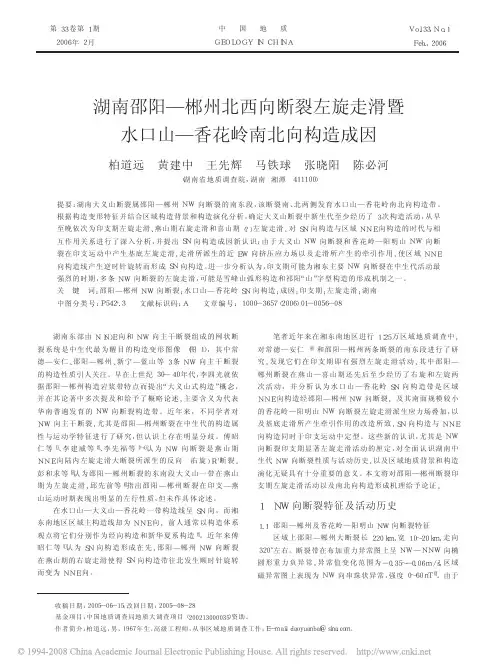

大别造山带东段扬子陆块和华北陆块间缝合带的位置

- 格式:pdf

- 大小:1.14 MB

- 文档页数:11

收稿日期:2005-06-15;改回日期:2005-08-28基金项目:中国地质调查局地质大调查项目(200213000035)资助。

作者简介:柏道远,男,1967年生,高级工程师,从事区域地质调查工作;E-mail:daoyuanbai@sina.com。

中国地质GEOLOGYINCHINA第33卷第1期2006年2月Vol.33,No.1Feb.,2006湖南东部由N(N)E向和NW向主干断裂组成的网状断裂系统是中生代最为醒目的构造变形图像(图1),其中常德—安仁、邵阳—郴州、新宁—蓝山等3条NW向主干断裂的构造性质引人关注。

早在上世纪30—40年代,李四光就依据邵阳—郴州构造岩浆带特点而提出“大义山式构造”概念,并在其论著中多次提及和给予了概略论述,主要含义为代表华南普遍发育的NW向断裂构造带。

近年来,不同学者对NW向主干断裂,尤其是邵阳—郴州断裂在中生代的构造属性与运动学特征进行了研究,但认识上存在明显分歧。

傅昭仁等[1]、李建威等[2]、李先福等[3~4]认为NW向断裂是燕山期NNE向陆内左旋走滑大断裂所派生的反向(右旋)R′断裂。

彭和求等[5]认为邵阳—郴州断裂的东南段大义山一带在燕山期为左旋走滑,邱先前等[6]指出邵阳—郴州断裂在印支—燕山运动时期表现出明显的左行性质,但未作具体论述。

在水口山—大义山—香花岭一带构造线呈SN向,而湘东南地区区域主构造线却为NNE向,前人通常以构造体系观点将它们分别作为经向构造和新华夏系构造[7]。

近年来傅昭仁等[1]认为SN向构造形成在先,邵阳—郴州NW向断裂在燕山期的右旋走滑使得SN向构造带往北发生顺时针旋转而变为NNE向。

笔者近年来在湘东南地区进行1∶25万区域地质调查中,对常德—安仁[8]和邵阳—郴州两条断裂的南东段进行了研究,发现它们在印支期即有强烈左旋走滑活动,其中邵阳—郴州断裂在燕山—喜山期还先后至少经历了右旋和左旋两次活动,并分析认为水口山—香花岭SN向构造带是区域NNE向构造经邵阳—郴州NW向断裂,及其南面规模较小的香花岭—阳明山NW向断裂左旋走滑派生应力场叠加,以及基底走滑所产生牵引作用的改造所致,SN向构造与NNE向构造同时于印支运动中定型。

中国大地构造简介黄汲清认为,按主要构造型式、形成时间和机制的不同,划分出古亚洲式、太平洋式和特提斯喜马拉雅式。

这三种构造型式分布于三个地区,显示为不同的三大地质块体。

他认为,在华力西期西伯利亚地台向南推进,作用于蒙古地槽,以及塔里木地块与中亚地槽相互作用,使蒙古地槽产生弧形褶皱,中亚地槽产生以东西向构造占优势的褶皱,因而形成古亚洲大陆,即古亚洲式。

他指出:“在中生代时期,当古亚洲大陆向太平洋推进时,太平洋以强大的推力回击,因而产生太平洋式褶皱”,“它的构造线主要为东北—西南”方向。

至于喜马拉雅式的形成,他解释:“向南推进的古亚洲大陆遭遇到向北移动的冈瓦纳大陆的巨大抵抗,由此而产生的强大水平压力,把深厚的特提斯沉积变成特提斯喜马拉雅式的褶皱”。

不仅如此,他还指出:“阿萨密弧束的生成和帕米尔喜马拉雅弧束一样,可解释为系受一种强大的下插作用的结果,这一作用来自冈瓦纳大陆的喜龙突出带,而在滇缅结晶杂岩带之下进行着。

”对喜马拉雅山的形成,他也强调了冈瓦纳大陆向北运动和向欧亚大陆之下运动的这种地球动力学机制。

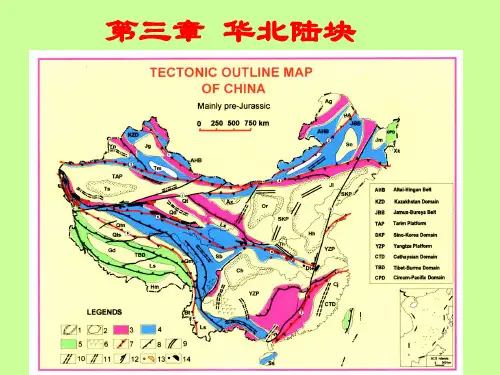

总体上看,从全球动力学角度看中国大地构造中国大地构造主要可以分出古亚洲、特提斯和环太平洋三大构造域。

古亚洲构造域是在古亚洲洋动力体系作用和影响下形成的一个构造区域, 特提斯和环太平洋构造域是在特提斯-古太平洋和印度洋-太平洋 2 个前后相继的动力体系作用下形成的 2 个构造区域。

由于几个全球性动力体系的依次作用以及它们在中国的叠加、复合, 使同一地带在不同构造阶段经受不同的动力体系的作用, 从而使中国大地构造显示出十分复杂的多旋回分阶段演化过程, 造成中国及邻区地壳十分醒目的镶嵌式结构和地壳-上地幔不同层次间的非耦合关系, 即立交桥式结构, 使中国成为全球大陆构造中最复杂的一个区域。

早元古代,中条旋回之后,中朝准地台形成;晚元古代扬子旋回之后,古中国地台形成;古生代初兴凯旋回之后,古中国地台解体,中国古生代构造格局逐步建立;晚古生代,华力西旋回之后,古亚洲大陆(古亚洲构造域)形成;中新生代,印支旋回以来,滨(环)太平洋和特提斯—喜马拉雅构造域逐步形成。

中国16个重要成矿带初步预测显示,我国重要矿产都有较大的资源潜力,矿产资源探明程度在总体上仅为三分之一。

其中,金矿资源查明程度为26%至59%,平均程度为35%,仍有三分之二的金矿资源尚待查明。

西南三江、冈底斯、天山、南岭、大兴安岭等地已被列为16个重点勘查成矿带。

一、西南三江成矿带1西南三江南段本区东接滇西地区,北至藏滇、川滇省界,西、南分别与缅甸、老挝、越南毗邻,面积约18.6万平方公里。

区内交通便利,矿产资源和水电资源丰富。

本区地质构造属于特提斯构造带的一部分。

已有工作发现德钦羊拉铜矿、维西白秧坪银铅锌矿、思茅大平掌铜矿、中甸普朗铜矿、金平长安金矿等大型、超大型矿床。

发现铜、铅、锌、银等矿床(点)数百处,其中部分探明了储量,奠定了该区作为中国有色金属重要成矿带之一的地位。

本区主攻铜、铅锌,兼顾银、金等大型矿床的综合评价,以斑岩(玢岩)—矽卡岩型铜多金属矿、喷流—沉积型铜多金属矿、沉积改造型铅锌矿、热液(火山热液)型银铅锌矿为主攻矿床类型。

滇西北地区,重点加强普朗斑岩铜矿及其外围、德钦羊拉铜矿外围、红山—雪鸡坪地区外围的铜多金属矿勘查,进一步扩大找矿成果,率先发展成为我国西部地区最大的铜业基地。

目前滇西北地区已控制铜资源量500万吨,远景有望突破1000万吨。

澜沧江南段地区,重点加强腾冲—梁河地区铜多金属矿、大平掌外围以及大红山地区铜多金属矿、核桃坪铅锌矿等勘查。

2西南三江中段工作区包括川西和藏东两部分,面积约22万平方公里。

水利、森林、矿产资源丰富。

已发现一大批银、铅、锌、铜、锡、金、汞、钨等矿产地。

本区位于东西向特提斯构造域东段向南转折的板块结合碰撞造山带东侧。

主攻铜、铅锌、银,以斑岩型、海底喷流型以及热液型为主攻矿床类型。

加强川西地区义敦岛弧带斑岩铜矿和海底喷流型铜铅锌多金属矿的找矿工作,优先加强新发现的竹鸡顶铜矿的勘查,带动区域斑岩铜矿勘查。

加快推进对玉龙铜矿带已有的和新发现的矿产地勘查,争取找矿突破。

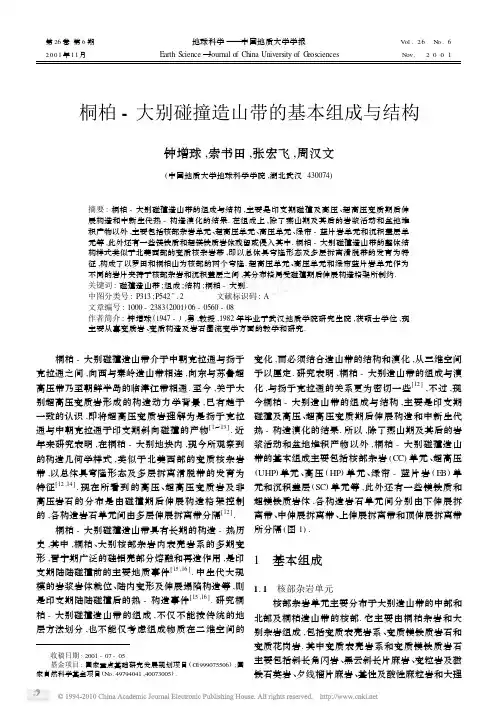

收稿日期:2001-07-05基金项目:国家重点基础研究发展规划项目(G 1999075506);国家自然科学基金项目(N o.49794041,40073005).桐柏-大别碰撞造山带的基本组成与结构钟增球,索书田,张宏飞,周汉文(中国地质大学地球科学学院,湖北武汉430074)摘要:桐柏-大别碰撞造山带的组成与结构,主要是印支期碰撞及高压、超高压变质期后伸展构造和中新生代热-构造演化的结果.在组成上,除了燕山期及其后的岩浆活动和盆地堆积产物以外,主要包括核部杂岩单元、超高压单元、高压单元、绿帘-蓝片岩单元和沉积盖层单元等,此外还有一些镁铁质和超镁铁质岩体残留或侵入其中.桐柏-大别碰撞造山带的整体结构样式类似于北美西部的变质核杂岩带,即以总体具穹隆形态及多层拆离滑脱带的发育为特征,构成了以罗田和桐柏山为核部的两个穹隆.超高压单元、高压单元和绿帘蓝片岩单元作为不同的岩片夹持于核部杂岩和沉积盖层之间,其分布格局受碰撞期后伸展构造格架所制约.关键词:碰撞造山带;组成;结构;桐柏-大别.中图分类号:P313;P542+.2 文献标识码:A 文章编号:1000-2383(2001)06-0560-08作者简介:钟增球(1947-),男,教授,1982年毕业于武汉地质学院研究生院,获硕士学位,现主要从事变质岩、变质构造及岩石圈流变学方面的教学和研究. 桐柏-大别碰撞造山带介于中朝克拉通与扬子克拉通之间,向西与秦岭造山带相连,向东与苏鲁超高压带乃至朝鲜半岛的临津江带相通.至今,关于大别超高压变质岩形成的构造动力学背景,已有趋于一致的认识,即将超高压变质岩理解为是扬子克拉通与中朝克拉通于印支期斜向碰撞的产物[1~13].近年来研究表明,在桐柏-大别地块内,现今所观察到的构造几何学样式,类似于北美西部的变质核杂岩带,以总体具穹隆形态及多层拆离滑脱带的发育为特征[12,14].现在所看到的高压、超高压变质岩及非高压岩石的分布是由碰撞期后伸展构造格架控制的,各构造岩石单元间由多层伸展拆离带分隔[12].桐柏-大别碰撞造山带具有长期的构造-热历史,其中,桐柏、大别核部杂岩内表壳岩系的多期变形,晋宁期广泛的硅铝壳部分熔融和再造作用,是印支期陆陆碰撞前的主要地质事件[15,16].中生代大规模的岩浆岩体就位、陆内变形及伸展塌陷构造等,则是印支期陆陆碰撞后的热-构造事件[15,16].研究桐柏-大别碰撞造山带的组成,不仅不能按传统的地层方法划分,也不能仅考虑组成物质在二维空间的变化,而必须结合造山带的结构和演化,从三维空间予以厘定.研究表明,桐柏-大别造山带的组成与演化,与扬子克拉通的关系更为密切一些[12],不过,现今桐柏-大别造山带的组成与结构,主要是印支期碰撞及高压、超高压变质期后伸展构造和中新生代热-构造演化的结果.所以,除了燕山期及其后的岩浆活动和盆地堆积产物以外,桐柏-大别碰撞造山带的基本组成主要包括核部杂岩(CC )单元、超高压(UHP )单元、高压(HP )单元、绿帘-蓝片岩(E B )单元和沉积盖层(SC )单元等,此外还有一些镁铁质和超镁铁质岩体,各构造岩石单元间分别由下伸展拆离带、中伸展拆离带、上伸展拆离带和顶伸展拆离带所分隔(图1).1 基本组成1.1 核部杂岩单元核部杂岩单元主要分布于大别造山带的中部和北部及桐柏造山带的核部.它主要由桐柏杂岩和大别杂岩组成,包括变质表壳岩系、变质镁铁质岩石和变质花岗岩.其中变质表壳岩系和变质镁铁质岩石主要包括斜长角闪岩、黑云斜长片麻岩、变粒岩及磁铁石英岩、夕线榴片麻岩、基性及酸性麻粒岩和大理第26卷第6期地球科学———中国地质大学学报V ol .26 N o.62001年11月Earth Science —Journal of China University of G eosciencesN ov. 2001图1 桐柏-大别山三叠纪碰撞期后构造简图Fig.1T ectonic sketch map of post T riassic collision in T ongbai2 Dabieshan1.边界断裂;2.构造缝合带;3.下伸展滑脱带;4.中伸展滑脱带;5.上伸展滑脱带;6.顶伸展滑脱带.QHF.确山-合肥断裂;XFF.信阳-肥西断裂;JMF.军马河-马蹄湾断裂;G MF.龟山-梅山断裂;BMXF.八里畈-晓天-磨子潭断裂;XG F.襄樊-广济断裂;T LF.郯城-庐江断裂;CC.核部杂岩单元;UHP.超高压单元; HP.高压单元;E B.绿帘蓝片岩单元;SC.沉积盖层.岩等.它们的原岩多是前寒武纪的表壳岩和侵入其中的基性、超基性岩体,具有麻粒岩相-高角闪岩相变质作用及多期褶皱变形特征,并经历了强烈的部分熔融和混合岩化作用.它们多作为大小不一的残块包裹于变质的花岗质岩石之中(图2),在大别杂岩中所占的比例很少,在桐柏杂岩中所占的比例更少.核部杂岩单元中变质花岗质岩石以花岗闪长质片麻岩和花岗质片麻岩为主,还有少量的英云闪长质片麻岩,其w(SiO2)为63.34%~75.36%.研究表明,桐柏杂岩和大别杂岩中变质花岗质岩石的地球化学特征是一致的或相似的,具有可对比性[17],它们主要是古老地壳在晋宁期受到强烈再造和部分熔融的产物[15,18~20].此外,核部杂岩中还有大量的燕山期花岗质和镁铁质-超镁铁质岩体就位,因此,真正的古老结晶基底变质岩石保留很少,仅以大别山的木子店和黄土岭等地保存较好(图2).在核部杂岩分布范围内,至今尚未发现典型超高压-高压岩石.1.2 超高压单元超高压单元主要分布于大别造山带南部的潜山、太湖、岳西和英山一带,西部的麻城—新县一带图2 湖北麻城木子店地区地质图Fig.2G eological map of Muzidian region,M acheng C ounty, Hubei Province1.黑云斜长片麻岩;2.石榴夕线石片麻岩;3.角闪石榴二辉岩;4.斜长角闪岩;5.磁铁石英岩;6.中酸性麻粒岩;7.剪切带;8.面理化二长花岗岩;9.面理;10.线理以及北部的桐城一带,位于核部杂岩单元与高压单元之间.主要岩石组合为英云闪长质片麻岩、面理化(含榴)花岗岩和榴辉岩,还有少量的大理岩、硬玉石英岩及镁铁质岩石等.超高压榴辉岩以含柯石英为特征,多以透镜状、扁豆状或团块状产于片麻岩中,少量产于大理岩中,其形成温压条件为t=750~800℃,p>2.8G Pa[21].据矿物组合和岩石结构构造特点,榴辉岩大体可分为两种类型,即块状榴辉岩和面理化榴辉岩.前者的峰期变质矿物组合主要为石榴石+绿辉石+金红石,块状或具弱面理;后者的矿物组合上除了石榴石、绿辉石和金红石外,一般还含有蓝晶石、多硅白云母、黝帘石或滑石等,并发育明显的面理和线理组构.含榴辉岩透镜体的大理岩经研究证实曾经历过超高压变质作用[3].榴辉岩的围岩英云闪长质片麻岩主要为黑云斜长片麻岩(俗称“超高压片麻岩”),含不等量的角闪石、绿帘石和石榴石、在化学成分上主要相当于英云闪长岩[22](图3),与桐柏、大别核部杂岩中的花岗质片麻岩在化学成分上有明显区别,后者主要相当于花岗闪长岩和花岗岩(图3).英云闪长质片麻岩中常含有具超高压矿物组合的榴辉岩或退变质榴辉岩的残块及阴影状残余,且榴辉岩与英云闪长质片麻岩呈渐变关系.超高压单元中面理化(含榴)花岗岩广泛出露,在新县165 第6期 钟增球等:桐柏-大别碰撞造山带的基本组成与结构图3 超高压(UHP )单元和核部杂岩(CC )单元中片麻岩及面理化花岗岩的w (An )-w (Ab )-w (Or )及w (K 2O )-w (Na 2O )-w (CaO )图解Fig.3Diagrams of w (An )2w (Ab )2w (Or )and w (K 2O )2w (Na 2O )2w (CaO )of gneiss and foliated granites in ultra 2high 2pressure andcore com plex units田铺、麻城福田河、四道河、英山东冲河、潜山双河、三祖寺、岳西碧溪岭以及桐城桃冲等地都可见及,在整个单元中占有很大的比例.这些面理化含榴花岗岩常常包容各种英云闪长质片麻岩乃至榴辉岩和退变榴辉岩,或穿插于它们之中[22].在一些条带状或面理化榴辉岩或退变榴辉岩中,花岗质细脉或条带穿插其中,并与其寄主岩一起褶皱;而在一些块状榴辉岩或榴辉质斜长角闪岩中,这些脉体或条带常呈枝状贯入,显示了部分熔融的迹象.面理化(含榴)花岗岩的主要矿物组合为钠-奥长石+微斜长石+角闪石+黑云母+白云母+石英+绿帘石+石榴石,在化学成分上相当于奥长花岗岩和花岗岩[18](图3).在超高压单元中,从片麻岩到面理化花岗岩,呈现出奥长花岗岩的演化趋势[22],与核部杂岩中花岗质岩石的演化趋势(钙碱性演化趋势)形成鲜明的对照(图3).面理化花岗岩中常含有榴辉岩、退变榴辉岩和片麻岩的包体.无论是片麻岩还是面理化花岗岩,都具有统一的缓倾斜区域性面理,是伸展流动作用下形成的面理,表现为由含榴辉岩或退变榴辉岩透镜体的片麻岩成分层堆垛成“假单斜”,而榴辉岩体的最大扁平面平行区域性缓倾斜面理并在垂向上堆垛.超高压单元内榴辉岩体常显示不同程度的退变质,转变为榴辉岩质斜长角闪岩和榴辉岩质片麻岩.在榴辉岩的围岩片麻岩的副矿物中发现绿辉石[23],以及在锆石中发现柯石英及绿辉石等都是明证[24,25].在有些较大榴辉岩体产出地可追索出从榴辉岩-角闪石化榴辉岩-榴辉岩质斜长角闪岩-斜长角闪岩(有时可保留角闪石+斜长石的后成合晶)-(含榴)黑云角闪斜长片麻岩(所谓的超高压片麻岩)的逐渐过渡,而且这几种岩石的稀土模式具有一定的相似性和继承性,暗示了它们之间的演化关系.除了超高压榴辉岩以外,超高压单元中还产有少量的超高压镁铁质岩石.它们主要是一些经历了超高压变质的超基性岩,以变质的方辉橄榄岩和二辉橄榄岩等为主,如大别北部的饶钹寨和中部的碧溪岭及石马等地所见.这些超高压镁铁质岩石常常与超高压榴辉岩共生,或将超高压榴辉岩包于其中.此外,超高压单元中还可见到硬玉石英岩(如在双河地区)和蓝晶石石英岩(如在新县田铺地区),它们主要以透镜状产在英云闪长质片麻岩和奥长花岗质片麻岩中,并与榴辉岩或含榴辉岩的大理岩共生.超高压榴辉岩及退变质榴辉岩透镜体一般成群分布,它们在垂向上平行堆垛,其三维空间上的排列格式及组合特征,主要取决于与包围它们的围岩间的流变性(或强度)差及应变体制(纯剪、单剪或一般剪切).流变性差明显的,如大理岩内的榴辉岩块体,其形体一般较小,与大理岩构成残斑-基质流变学格式[12];流变性差较小的,如黑云角闪片麻岩内的榴辉岩或退变质榴辉岩块体,其形体一般较大,长轴较长,与围岩构成布丁-基质流变学型式[12].其中,榴辉岩及退变质榴辉岩体起着强相的角色.当流变性差很小或应变很大时,局部会出现围岩与榴辉岩构成假层理或条带的现象.265地球科学———中国地质大学学报第26卷图4 安徽岳西大别山北部地质简图Fig.4G eological sketch map of northern Dabieshan in Y uexi, Anhui Province1.边界断裂;2.滑脱带;3.花岗岩;4.镁铁质-超镁铁质侵入岩;5.变形橄榄岩;6.榴辉岩.CC.核部杂岩;UHP.超高压变质单元; BMXF.八里畈-晓天-磨子潭断裂;T LF.郯庐断裂值得指出的是,在“北大别”也有超高压-高压变质岩石的分布.魏春景等[26]和徐树桐等[27]在桐城西部大麻岩及百丈岩等地区发现了超高压-高压榴辉岩及其退变质产物.最近,笔者自岳西县水吼岭开始,经龙井关、桃冲、牯牛背水库向北追索,分别在罗家冲、胡湾及舒城、桐城和潜山三县交界地区的百丈岩一带,观察和发现较多的榴辉岩及分布几百平方千米的超高压单位和/或高压单元岩石组合(图4).除此之外,于岳西县北部黄尾地区及霍山县饶钹寨地区,也观察到变形的方辉橄榄岩与榴辉岩相岩石特有的空间组合关系,其特征与太湖毛屋及与苏鲁地区的基本一致,只是后期高温变质叠加更为强烈一些,保留了麻粒岩相的退变质组合.大别山北部罗家冲及百丈岩地区的榴辉岩主要由石榴子石+绿辉石+金红石组成,矿物变质反应结构、塑性变形及形组构发育,代表超高压-高压韧性剪切带的残余形迹.综上所述,超高压单元主要由经过超高压变质作用的大陆壳及幔源超镁铁质岩石、退变质的超高压变质岩石及减压退变质和部分熔融作用形成的片麻岩及面理化含榴花岗岩组成,构成一个8~10km 厚的楔状岩片,在核部杂岩的南部和北部均有出露.它们与下伏的主要由高温变质的大别杂岩构成的核部杂岩带之间,以下滑脱带相隔.在有些区段,因地壳薄化及伸展拆离作用影响,缺失超高压单元岩石,以致由高压单元岩石直接覆于核部杂岩单位之上[12].1.3 高压单元高压单元夹于超高压单元和蓝闪绿片岩单元之间,在大别山主要分布于河南罗山、湖北大悟、红安和安徽宿松等地,大致相当于原来所划的宿松群、红安群和苏家河群浒湾组所在的范围;在桐柏地区主要分布于桐柏山的两侧.在大别山,该单元主要由白云钠长片麻岩、钠长绿帘角闪岩及以透镜状产于其中的榴辉岩组成,还有大量的面理化(含榴)花岗岩和少量的变质磷块岩和大理岩.高压榴辉岩主要有石榴石和绿辉石组成,常见蓝闪石和多硅白云母,其形成温压条件为t=450~680℃,p=1.2~1.5 G Pa[21,28].高压榴辉岩也经历了不同程度的退变质作用,可见到由榴辉岩-榴闪岩石榴角闪岩-绿帘角闪岩、钠长绿帘角闪岩乃至蓝闪绿片岩和绿片岩的连续退变质系列.在高压单元中,可较清楚地辨认高压榴辉岩与(钠长)绿帘角闪岩之间的演化关系,但高压榴辉岩与白云钠长片麻岩间的关系还有待进一步研究.不过,从高压单元中面理化含榴花岗岩的不断识别和其中榴辉岩残留体的发现(如红安河口地区及苏家河地区),已为此提供了有意义的启示.与大别造山带的高压单元类似,桐柏地区的高压单元也主要由4部分岩石组合构成:(1)榴辉岩或退变质榴辉岩,局部伴有变形的蛇纹岩化橄榄岩;(2)经受高压变质的沉积岩及火山岩,如白云石大理岩、石墨片岩、石英岩及白云钠长片麻岩等;(3)由榴辉岩强烈退变质及剪切变形而成的含榴二云石英片岩、含榴绿帘斜长角闪片岩、片麻岩等;(4)面理化含榴或不含榴的花岗岩.地质部门在新近的1∶5万地质测量过程中,分别称作为肖家庙岩组、马鞍山岩组、鸿仪河岩组及丘沟岩组等.其实,它们在岩石组合、变质变形特征方面都是一致的,在三维空间上都是相互联通的.经过区域上的追索和观察证明,桐柏地区的高压单元,向东与大别地区出露的高压变质单位是衔接的,其构造边界也可逐一连接和对比;向西被南襄盆地的陆相盆地沉积掩盖,但据钻孔及地球物理资料,陆相沉积物基底岩石及主要构造边界,均可与盆地东西两侧山区的岩石及构造对比,因而,桐柏山区的高压单元,有越过南襄盆地向西延展的趋势.1.4 绿帘蓝片岩单元绿帘蓝片岩单元是形成压力最低的一个高压变质带,分布于桐柏-大别碰撞造山带的南侧,主要由绿帘蓝闪片岩(变质基性火山岩)、蓝闪白云钠长片岩(变质酸性火山岩)、蓝闪白云石英片岩(变质泥质岩)和蓝闪大理岩(变质碳酸盐岩)以及绿片岩、白云365 第6期 钟增球等:桐柏-大别碰撞造山带的基本组成与结构钠长片岩及白云石英片岩等组成.大致包括了原来所划分的张八岭群、随县群、耀岭河群及武当山群所在的范围.从绿帘蓝片岩带的绿帘蓝闪片岩和蓝闪白云钠长片岩等的矿物组合变化及矿物环带等的特征说明,该带至少经历了3期变质作用演化,即从低绿片岩相→绿帘蓝闪片岩相的进变质作用→绿片岩相、低绿片岩相的退变质作用过程.其峰期变质作用的温压条件为t=350~450℃,p>0.7G Pa[17].特别应引起注意的是,在绿帘蓝片岩带中还可见有少量残留的榴辉岩透镜体.同样,在部分高压榴辉岩中仍可见到绿帘蓝片岩相退变质作用的叠加,表现为在榴辉岩中有蓝闪石和绿帘石变斑晶的形成,而且在这两个矿物中含有石榴石和绿辉石的包体.这些都暗示了高压榴辉岩与绿帘蓝片岩间的转化关系.1.5 沉积盖层大别碰撞造山带内所保存的盖层岩系(SC),由于构造揭顶作用及侵蚀破坏,仅在造山带的南缘有残留露头,另在上述各单元的顶部也偶见出露.这些沉积盖层由晚震旦纪至三叠纪沉积岩组成.据古地理分析资料,震旦纪至中三叠世阶段,整个大别和苏鲁地区,都曾有沉积作用记录,该阶段还不存在大面积的古陆[29].沉积岩(局部夹火山岩)的特征与扬子克拉通盖层有亲缘性.据有限的盖层露头构造研究,其内部变形比较复杂,具褶皱逆冲带性质,以顶拆离带分别与下覆的高压或绿帘蓝片岩单元的岩石接触,底部可见缺层现象,压溶现象发育.运动学标志指示沿着顶拆离带,曾发生过大规模的正向滑脱运动[12].盖层只经历成岩和低级-极低级变质,未卷入超高压和高压变质作用,不属于超高压和高压变质带,但盖层确是超高压和高压峰期变质作用后形成的伸展构造框架的重要要素之一,对认识超高压和高压变质岩石的形成与折返动力学过程有重要的参考坐标意义.1.6 镁铁质及超镁铁质岩石大别碰撞造山带内,尤其是大别山北部广泛分布大小不一的镁铁质及超镁铁质岩石块体(图4).依据它们的矿物组合、变形变质特点及与围岩的接触关系,可分为两大类:一类是饶钹寨、碧溪岭和石马等地的变形的方辉橄榄岩、纯橄榄岩组合为代表,如前所述,它们与榴辉岩相岩石有相同的变形变质及几何学特征.如饶钹寨两个垂向上叠置的方辉橄榄岩扁平透镜体的长轴平行区域拉伸线理,与区域上榴辉岩透镜体形态及堆垛格式一致.地球化学研究表明[30],这些超镁铁质岩的稀土模式为LREE富集型,不同于大洋地幔,其w(87Rb)/w(86Rb) (0.7068~0.7104)和ε(Nd)值(+1.2~-7.1)表明不是来自亏损的地幔源区.另一类镁铁质岩石是辉石岩、角闪辉石岩及辉长岩组合,多为宏观上未变形的侵入体,与围岩有清楚的侵入接触关系,并含有围岩捕虏体,如岳西小河口岩体及霍山祝家铺岩体等.同位素年代学资料表明后一类镁铁质-超镁铁质岩体是燕山期就位的[31].这些镁铁质及超镁铁质的岩石地球化学特征[32]及野外地质体间几何关系、变形行为,均不具变质蛇绿混杂岩的特征,因而,不能作为三叠纪碰撞时期古缝合线的标志.尽管大别碰撞造山带内不存在变质蛇绿混杂岩带,但熊店、苏家河及浒湾一带榴辉岩中所显示的加里东期同位素年代学数据及ε(Nd)值(可达-20)表明,在大别山很可能保存有在加里东时期华北与扬子地块对接时被消减的古洋盆的残片.除了上述主要构造岩石单元外,桐柏-大别碰撞造山带中还有很多燕山期及其后的岩浆活动和盆地堆积产物,在此不再赘述.但应提及的是,中生代燕山期大规模的岩浆岩体就位,是印支期陆陆碰撞后重要热-构造事件的反映,它在桐柏-大别碰撞造山带留下了深刻的烙印,这在大别山东部尤为显著.同位素示踪和地球化学研究表明,大别山内的燕山期花岗岩,不管是产出于核部杂岩,还是产出于超高压或高压单元中,其源区都来自于核部杂岩[33],这也从另一侧面证明核部杂岩在空间上是位于高压、超高压单元之下的.据Wang等[34]对深反射地震剖面的解析,大别超高压岩石主要集中于9km以上的地壳.2 基本结构总体观之,桐柏-大别碰撞造山带的基本结构格局类似于一个大型的北美科迪勒拉型变质核杂岩(metam orphic core com plex)[21].主要结构要素包括核(杂岩)带、大型伸展拆离带及夹持的构造岩片和沉积盖层三部分[17].现今在桐柏-大别碰撞造山带观察到的区域构造几何图像,主要是由角闪岩相变质条件下形成的透入性成分层(具S-L组构)区域性几何学控制的.在大别山地区,成分层及其面理迹线勾绘成以罗田465地球科学———中国地质大学学报第26卷为中心的大型不对称穹窿构造,成分层及面理向周围缓倾斜,但拉伸线理则分别向北西及南东方向倾伏.穹窿的核部由大别变质杂岩组成,顶部及翼部由超高压和高压变质岩组成,由于中生代岩体的侵入及断裂的切错破坏,穹窿构造受到肢解,但基本几何学图像仍很清晰.在超高压、高压及绿帘蓝片岩单元中,榴辉岩及退变质榴辉岩体、变形超镁铁质-镁铁质岩体最大扁平面以及各种平卧及斜卧无根褶皱轴面、剑鞘褶皱的xy面等,都是与成分层平行的.利用对称布丁、共轭韧性剪切条带及脉体变形特征等应变及运动学标志估算,片麻岩及花岗质岩石垂向压扁量多为70%~80%,榴辉岩及退变质榴辉岩体垂向压扁量仅为50%,区域上具纯剪(共轴)及一般剪切应变体制.在桐柏地区,区域上形成一NWW-SEE向延长的短轴背形构造,在背形两翼,面理分别向北东及南西倾斜,倾角一般在20°~35°之间.在背形转折端,如太白顶一带,面理近水平.背形的东南和北西倾伏端,面理分别向南东及北西倾斜.矿物及拉伸线理特,趋向NWW及SEE,倾伏角多在5°~25°之间.总之,桐柏地区的区域构造样式与大别地区的区域构造样式非常相似,都具有一个变质核杂岩的特征.其几何形态为开阔的短轴背形,结构上其核部单位由桐柏杂岩构成,沉积盖层只遭受极低级变质作用,高压变质单元界于下、中复合拆离带与上拆离带之间.总体是在垂向缩短及NWW-SEE方向近水平的伸展体制下形成的.3 讨论与结论现今桐柏-大别碰撞造山带的组成与结构,主要是印支期碰撞及高压、超高压变质期后伸展构造和中新生代热-构造演化的结果.在组成上,除了燕山期及其后的岩浆活动和盆地堆积产物以外,主要包括核部杂岩单元、超高压单元、高压单元、绿帘-蓝片岩单元和沉积盖层单元等,此外还有一些镁铁质和超镁铁质岩体残留或侵入其中.各构造岩石单元间由多层伸展拆离带分隔.前人将大别碰撞造山带划分为“南大别”和“北大别”,在组成和结构的内涵上都不够确切.从三维空间看,经历过超高压和高压变质作用的超高压单元、高压单元和绿帘蓝片岩单元作为不同的岩片夹持于核部杂岩和沉积盖层之中,即超高压、高压和绿帘蓝片岩单元在空间上都位于核部杂岩之上,而位于沉积盖层之下,其分布格局受碰撞期后伸展构造格架所制约.大别碰撞造山带的整体结构样式类似于北美西部的变质核杂岩带,即以总体具穹隆形态及多层拆离滑脱带的发育为特征,构成了以罗田和桐柏山为核部的两个穹隆.至今,关于三叠纪中-朝与扬子克拉通间碰撞缝合线的位置有几种不同的意见.在大别地区,有些学者主张水吼-五河断裂带是UHP变质地体的顶部边界,并以此为构造边界,划分出北大别弧杂岩及南大别碰撞杂岩等岩石构造单位[35,36].徐树桐等[37]认为,大别地块北部的镁铁质和超镁铁质岩带,是变质的蛇绿混杂岩,代表消减了的洋壳残余及古缝合线的位置.最近,Hacker等[38]则认为,中-朝与扬子克拉通间的缝合线,可能是北淮阳构造带内泥盆纪南湾组的北界接触带.桐柏-大别碰撞造山带的组成和结构的研究表明,水吼-五河断裂带只是下伸展拆离带的一部分,而镁铁质-超镁铁质岩带内岩石是由含榴辉岩包体的变形的方辉橄榄岩、纯橄榄岩组合及未变形的辉石岩、角闪辉石岩和辉长岩等年轻侵入体两部分构成的,地球化学资料及地质体间几何关系、变形行为,都不具备变质蛇绿混杂岩的典型特征,因而,不能看作为三叠纪时期古缝合线.依据超高压和高压变质岩石的空间分布,构造岩石单位间几何学关系,以及变质相的构造配置[39]等分析资料,笔者认为大别地块北缘的八里畈-磨子潭-晓天断裂带以及苏鲁地区的五莲-烟台断裂带,是被强烈改造了的三叠纪碰撞缝合线.在桐柏山地区,高压变质岩石分布的北限是娘娘庙剪切带,它向东与大别地区的八里畈-晓天-磨子潭剪切带相连.位于八里畈-磨子潭-晓天缝合线以北20km 的龟山-梅山断裂带,是商丹俯冲消减带的东延部分,主要代表古生代阶段的缝合线.参考文献:[1]从柏林,王清晨.大别山-苏鲁超高压变质带研究的最新进展[J].科学通报,1999,44(11):1127-1141.[2]从柏林,王清晨.中国高压变质岩评述[J].科学通报,1994,39(24):2214-2218.[3]王清晨,从柏林.大别山超高压变质岩的地球动力学意义[J].中国科学(D辑),1996,26:271-276.[4]王清晨,从柏林.大别山超高压变质带的大地构造框架[J].岩石学报,1998,14:481-492.[5]李曙光,Jag outz E,肖益林,等.大别山-苏鲁地体超高压变质年代学:Ⅰ.Sm-Nd同位素体系[J].中国科学(D565 第6期 钟增球等:桐柏-大别碰撞造山带的基本组成与结构。

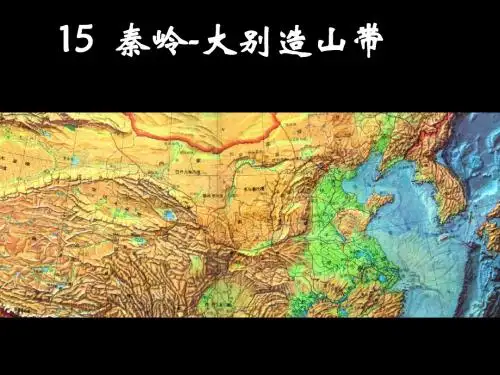

矿物岩石地球化学通报 综 述 Bulletin of Min eralogy,Petrology and Geoch emistryVol 27No 4,Oct 2008秦岭造山带重大地质事件、矿床类型和成矿大陆动力学背景朱赖民,张国伟,李 ,郭 波西北大学地质系,大陆动力学国家重点实验室,西安710069摘 要:秦岭造山带由两条主缝合带(商丹、勉略缝合带)及其分划的三个地块(华北地块南缘、秦岭微地块和扬子地块北缘)组成。

秦岭造山带是在晚太古 中元古代洋陆间杂构造基础上,于晚元古代-中三叠世经历现代板块构造体制的主造山期的华北、秦岭、扬子三板块依次沿商丹和勉略两条缝合带由南向北俯冲碰撞造山,奠定了基本构造格局,并由于后造山期强烈的陆内造山作用的叠加改造成复合型造山带。

秦岭造山带内的金属矿床主要有热水喷流沉积型铅 锌矿床、火山喷流型块状硫化物、斑岩 矽卡岩型钼(钨)矿床、卡林 类卡林型金矿床、岩浆热液脉型金矿床和低温热液改造型汞锑矿床。

造山带内的商丹和勉略缝合带产有部分岩浆分结或熔离型铬铁矿和铜镍硫化物矿床。

沉积 变质成因铁矿床主要分布在扬子和华北古板块边缘。

秦岭造山带造山过程与成矿作用演化存在时空耦合关系,因此研究秦岭造山带成矿事件对其不同时期地质事件的响应,对发展我国大陆成矿理论具有重要理论和实际意义。

关 键 词:秦岭造山带;成矿作用;成矿动力学背景中图分类号:P594 文献标识码:A 文章编号:1007 2802(2008)04 0384 07Main Geolog ical Events,G enetic Types of Metallic Deposits and TheirGeodynamical Setting in the Q inling O rogenic BeltZH U Lai min,ZH ANG Guo w ei,LI Ben,GUO BoS tate key L abor ator y of Continental D y namics,Dep ar tment of Geology,N or thw est Univ er sity,X i!an710069,ChinaAbstract:T he Q inling orogen was built up through int erplay of three blocks,t he N ort h China block,the small Q in ling block,and the Sout h China block,separat ed by t he Shangdan and M ianlue sutures.T he Qinling orogen as a complex orogen ex perienced a prolonged continent al divergence and convergence between the blocks.T he first st age is the format ion of the orogenic basements in Precambrian.T he second st age is the plat e t ect onic evolut ion in Late Prot erozoic M iddle T riassic,which is t he main orogenic st age and characterized by plat e tectonic regime.T he last is the M esozoic Cenozoic intercontinent al t ectonic evolut ionary st age.T here are SEDEX and V M S t ype sulf ide depos it s,the Porphyry Skarn t ype M o(W)deposit s,the Carlin Carlin like gold deposits,the magmat ic hydrothermal vein type gold deposits,and t he epit hermal Hg Sb deposit s et c.T he magmat ic fractionat ion cryst allization,and sulfurizat ion segregat ion type deposit s,such as chromit e and nickel deposit s,distribut e in Shangdan and M ianlue sutures.T he sediment ary metamorphic t ype Fe deposits locat e in the rim of Y ant ze and North China block.T here is time and space coupling relation betw een t he format ion of Q inling orogenand the M ineralization Evolvement of ore deposits,so the st udy of responding of ore deposit s to Geological Events have important t heory and pract ice has both theoretical and practical significance.Key words:t he Qinling orogenic belt;mineralizat ion;metallogenetic geodynamical set ting收稿日期:2008 01 03收到,06 02改回基金项目:国家重大基础研究项目(2006CB403502);中国科学院矿床地球化学国家重点实验室项目(20060);国家自然科学基金项目(40872071);陕西省教育厅基金项目(07JK414);南京大学成矿作用国家重点实验室项目(14 08 1)资助作者简介:朱赖民(1966),男,教授,博士,主要从事矿床地球化学研究,Em ail:z hulaimin@nw .应用现代大陆动力学理论,研究成矿地质背景、构造单元属性及时间演化,分析由板块的汇聚、离散和平移引发的壳幔物质相互作用、沉积作用、变形与变质作用、岩浆活动、流体运移、成矿物质活化、迁移、聚集等相关过程,向来是国内外地学界广泛关注的课题[1~18]。

中国大地构造格局(经典转载)中国地处欧亚大陆东南缘、印度板块和太平洋(菲律宾)板块交汇位置(图1),地表起伏巨大,经历了漫长的地质演化过程,是地球上地质构造最复杂的地区之一。

区内青藏高原被称为世界屋脊,喜马拉雅山脉中珠穆朗玛峰全球海拔最高,同时全球海拔最低点也十分靠近中国大陆(陆上海拔最低贝加尔湖,海底海拔最低马里亚纳海沟)。

中国大陆同时又受世界两大地震带(环太平洋地震带和地中海-喜马拉雅地震带)影响,地震等地质灾害频发(最近如2008年8.0级四川大地震和2010年7.2级玉树地震)。

中国大陆板块内部构造变形复杂,使之成为世界著名的板内构造和大陆动力学研究的热点地区之一。

另外,西北太平洋板块在东亚(以及东南亚)地区的深俯冲作用,形成了世界上最典型的沟-弧-盆(trend-arc-basin)体系,是研究火山活动、板块俯冲、中深源地震等极好的地区。

因此,了解和认识现今中国大地构造格局,具有重要的意义。

[L][/L][L]图1. 中国及临区主要的构造单元(Zhao et al.,2011). 说明:彩色指示地形的起伏变化,白线指示板块边界,灰色线指示大断裂以及区内主要的构造板块边界,黑色三角指示主要的火山。

相类似的图如下图(Huang and Zhao,2006)[/L][L][/L][L]常用术语:临区板块:Pacific Plate 太平洋板块Philippine Sea Plate 菲律宾板块Indian Plate 印度板块Kazak Shield 哈萨克地盾West Siberia Plain 西西伯利亚平原Sino-Korean Craton 中朝板块North China Craton(NCC) 华北克拉通Yangtze (para-)Platform(Block) 扬子(准)地台(板块) Cathaysia Block 华夏板块(注:对于华夏板块的认识目前比较有争议,这里暂且以“华夏板块”称呼)临区海洋:the Pacific (ocean) 太平洋Sea of Okhotsk 鄂霍次克海Japan Sea 日本海Bohai Bay 渤海湾Yellow Sea 黄海East China Sea 东海South China Sea 南海平原盆地:North China (rift)Basin(HBB) 华北(裂谷)盆地(平原) Sichuan Basin 四川盆地Jungger Basin 准葛尔盆地Tarim Basin 塔里木盆地Qiadam Basin柴达木盆地Ordos Basin 鄂尔多斯盆地山脉(系):Himalaya Mountains 喜马拉雅山Pamir 帕米尔Tian Shan 天山Kunlun Mountains 昆仑山Altay Mountains 阿尔泰山Qilian Mountains 祁连山Qinling-Dabie-Sulu Orogens 秦岭-大别-苏鲁造山带青藏高原:Himalaya Block 喜马拉雅地块Lhasa Block 拉萨地块Qiangtang Block 羌塘地块Songpan Ganzi Fold Belt 松潘甘孜褶皱带火山活动:Japan islands 日本诸岛Wudalianchi 五大连池Changbai Mountains 长白山Tengchong 腾冲中国大陆主要包括三大板块/克拉通(中朝、塔里木、扬子)以及三大构造域(特提斯、古亚洲、环太平洋),这是对中国大地构造格局的总体概括。

中国大地构造单元划分中国大地构造单元划分一、引言地球是一个复杂的系统,由大陆、大洋、岛屿等构成。

而大地构造单元的划分,是对地球表面不同区域地质构造的分类和划分。

它的研究对于了解地球的构造演化、地质灾害的发生机理、资源分布等都具有重要意义。

本文将介绍中国大地构造单元的划分原则和划分结果。

二、大地构造单元的划分原则1. 地质构造特征地质构造是地壳内部构造运动的结果,包括断裂、褶皱、地块等。

通过分析地质构造特征可以划分出不同的大地构造单元。

例如,中国西南地区的喀斯特地貌与岩溶构造特征联系密切,可以将其划分为一个大地构造单元。

2. 地壳构造特征地壳是指地球表面到几十千米深度的地球部分。

不同地壳构造特征反映了地质历史的不同阶段,也可以作为划分大地构造单元的依据。

例如,华北地块与扬子地块之间的皖南-赣北造山带,是华北地块向南的挤压结果,可以作为一个大地构造单元。

3. 地球物理特征地球物理特征包括地震、重力、磁力等,与地球内部结构有关。

通过地球物理特征的分析,可以揭示大地构造单元之间的联系和界限。

例如,中国北方的华北克拉通是一个地震活动相对较弱、地壳相对稳定的大地构造单元。

三、中国大地构造单元的划分结果1. 青藏高原青藏高原是中国最大的构造单元,位于中国西部和西南部,是由印度板块与欧亚板块的碰撞形成的。

它的特点是海拔高,地形复杂,也是世界上最年轻的高原之一。

2. 辽东半岛辽东半岛位于中国东北部,是鸭绿江与辽河之间的地带。

它是中国大陆边缘带的一部分,地壳运动活跃,地震频发。

这个地区的构造造山带是中国东北地区的主要地质特征之一。

3. 扬子地块扬子地块位于中国东南部,是一个独立的地质构造单元。

它的特点是地壳稳定,地震活动相对较弱,被广泛认为是中国最重要的盆山对应关系地区之一。

4. 东北平原东北平原位于中国东北部,是一个面积广阔的平原地区。

它是华北克拉通的一部分,地壳相对稳定,地震少,农业资源丰富。

5. 长江中下游平原长江中下游平原是中国长江流域的一部分,是中国最重要的农业基地之一。

构造发展史——秦岭【摘要】秦岭作为分隔中国南北大陆的著名大陆造山带,长期受到国际地学界的广泛关注与研究。

近20余年来,随着板块构造理论与造山带新思想的发展,研究者们对秦岭造山带的形成与演化进行了不同领域的研究,认识到秦岭造山带是华北陆块与扬子陆块对接碰撞而成的造山带。

经历了长期复杂的构造演化过程,在不同的构造时期以不同的构造体制、不同的造山作用和造山过程复合叠加而成现今的造山带景观。

地质、地球化学和地球物理综合研究表明,其主要经历了3 个不同演化阶段:1.晚太古代—早元古代造山带基底形成演化阶段;2.晚元古代—中三叠世板块构造演化阶段;3.中新生代陆内造山作用与构造演化阶段(张国伟等,1996 )。

在这一长期、复杂的演化过程中造就并残存了大量的地质构造形迹,赋存了有关造山带形成、演化及其地球动力学的丰富信息。

尤其是元古代作为大陆生长的主要时期而倍受重视,得到了广泛研究,取得了长足的进展。

随着秦岭研究工作的不断深入和资料的大量积累,以及超大陆形成与裂解的恢复重建,对于秦岭地区元古代构造格局、构造体制与演化细节开始出现越来越多的争议。

主要涉及华北、北秦岭、扬子陆块的时空演化关系和相应的构造体制,最关键的是北秦岭的构造属性问题。

【关键词】秦岭演化构造作用一概述地壳形成和发展过程中花岗岩类的活动占有重要地位,花岗岩的广泛分布是大陆地壳尤其是造山带的重要特征之一。

秦岭造山带中不同时代、不同成因、不同类型的花岗岩十分发育,其形成与造山带的发展演化息息相关,是秦岭造山带构造演化的真实记录。

每次岩浆活动及其特定的岩石类型都表征了秦岭造山带板块构造发展的一个特定阶段和型式。

深入研究秦岭花岗岩是阐明秦岭造山带形成、发展、演化和动力学过程的关键之一。

秦岭花岗岩的主要特征:1.秦岭花岗岩明显的有七个重要形成期:①阜平期(25~29亿年);②吕梁期(17~20亿年);③晋宁期(8~11亿年);④加里东期(4~6亿年);⑤海西期(2.4~3.8亿年);⑥印支期(1.9~2.2亿年);⑦燕山期(0.8~1.7亿年)。

秦岭造山带及相邻的华北陆块、扬子陆块秦岭造山带及相邻的华北陆块、扬子陆块经历了漫长的复杂地质演化过程,该过程中壳、幔动力作用和物质交换的物理、化学作用,不仅铸成了现今区域地质的结构、构造面貌,而且也控制了区域外生成矿作用和内生成矿作用,形成沉积盆地和造山带的不同类型矿产资源的区域分布。

秦岭造山带和相邻地区已经成为我国矿产资源和能源的重要基地之一。

仅以陕西地区为例,一些优势资源诸如陕北煤田、陕北天然气和秦岭钼矿床、金矿床与铅锌矿床已成为我国和世界闻名的超大型、大型矿床,并为我国社会主义建设和社会可持续发展做出了贡献。

(一)华北和扬子地区能源形成与分布煤、石油和天然气构成了世界上不可再生的三大基本能源。

我国中东部的华北地区和扬子地区除发育不同类型金属矿产资源外,能源的产出尤具特色,不仅开发历史悠久,而且更是优势资源。

1.含能源沉积盆地特征和能源分布华北和扬子地区是我国最主要的含能源沉积盆地分布区(图3-3,图3-4)。

在显生宙的长期地质发展历史期间,华北和扬子地区始终保持了稳定古陆块的基本特征,伴随秦岭古洋盆的形成,古洋盆俯冲消减闭合碰撞造山和中国统一大陆板块形成发展的构造演化过程,它们作为与秦岭构造带造山作用过程密切相关的分隔大陆板块和统一大陆板块,经历了多阶段不同性质沉积盆地的形成发展过程,发育不同时期、不同环境、不同岩石组合的巨厚沉积建造,并控制了含能源盆地的形成和分布。

图3-3 中国煤炭资源分布略图(据刘明光,1998改绘)早古生代,华北和扬子古陆块的主体是被古秦岭洋盆分隔的陆表滨浅海盆,广泛沉积了以碳酸盐岩为主夹陆源碎屑岩的海相沉积建造,形成了第一套含油、气地层组合。

晚古生代-三叠纪,伴随勉略有限洋盆的打开和闭合,华北区中晚石炭世为陆表浅海盆,二叠纪已发展为大型陆内拗陷盆地,经历了由中、晚石炭世滨浅海沼泽的海相、海陆交互相沉积,向二叠纪-三叠纪河流、湖泊陆相沉积的转化,发育陆源碎屑和含煤地层。

第30卷第3期地球科学———中国地质大学学报Vol.30 No.32005年5月Earth Science —Journal of China University of G eosciencesMay 2005基金项目:国家重点基础研究发展规划项目(No.T G1999075506);国家自然科学基金项目(Nos.40472177,40072070).作者简介:江来利(1957-),男,博士,教授级高工,主要从事构造地质和岩石大地构造研究.E 2mail :lailij @大别造山带东段扬子陆块和华北陆块间缝合带的位置江来利,吴维平,储东如安徽省地质调查院,安徽合肥230001摘要:大别山为扬子陆块和华北陆块之间的碰撞造山带.构造-岩石单元的岩石组成、同位素年代学资料和构造关系表明,大别山东段主要由扬子陆块北缘不同变质程度的变质基底和少量浅变质盖层组成,没有代表蛇绿混杂岩和华北陆块南缘古生代活动大陆边缘的火山-侵入岩建造.各主要构造-岩石单元间的界线为超高压变质岩折返过程中形成的伸展型剪切带,大别山北部的伸展-逆冲推覆构造也是超高压变质岩折返过程中伸展构造的一部分,其中不存在具有缝合带意义的重要构造界线.因此,在大别山东段,华北陆块和扬子陆块间的缝合带既不是水吼-五河剪切带,也不是磨子潭-晓天断裂.根据地球物理资料推测,南北陆块间的缝合带应分布在信阳-舒城断裂的前缘,但现在覆于合肥盆地中新生代沉积之下.关键词:大别造山带东段;缝合带;北淮阳带;信阳-舒城断裂.中图分类号:P542 文章编号:1000-2383(2005)03-0264-11 收稿日期:2005-01-18Location of the Suture Zone bet w een Yangtze and NorthChina Blocks in E astern Dabie OrogenJ IAN G Lai 2li ,WU Wei 2ping ,C HU Dong 2ruGeological S urvey of A nhui Province ,Hef ei 230001,ChinaAbstract :Dabie mountains are a collision orogen between the Yangtze and the North China blocks.The rock components ,isotopic dating and tectonic relation of the tectonic 2petrological units in the eastern Dabie orogen indicate that the Dabie oro 2gen is composed mainly of the metamorphic basement suffered different 2grade metamorphism and low 2grade metamorphic cover of the north margin of the Yangtze block ,without ophiolitic m élange and Paleozoic vocanic 2intrusive rock association in the south margin of the North China block.The boundary between the tectonic 2petrological units is extensional shear zone developed in the exhumation process of the ultra 2high pressure metamorphic rocks ,and the extensional 2thrust and nappe structure in the northern part of the Dabie Mountains is also one part of the extensional structures in the exhumation process of the ultra 2high pressure metamorphic rocks.There is no key tectonic boundary indicating the occurrence of the suture zone.Therefore ,not the Shuihou 2Wuhe shear zone ,nor the Mozitan 2Xiaotian fault are the suture zone between the Y angtze and the North China bining the geophysical data ,the Xinyang 2Shucheng fault is the Indo 2Chinese suture between the Y an 2gtze and the North China blocks ,but now is covered under the Mesozoic and Cenozoic deposits of the Hefei basin.K ey w ords :eastern Dabie orogen ;suture zone ;North Huaiyang belt ;Xinyang 2Shucheng fault. 大别山为扬子陆块和华北陆块之间的碰撞造山带.根据超高压变质作用年龄(Ames et al .,1993;Li et al .,1993;Rowley et al .,1997;Hacker et al .,1998)及卷入前陆褶冲带变形的最新地层(徐树桐等,1992a ,1994),扬子陆块和华北陆块最终碰撞发生在二叠纪末—三叠纪初.超高压变质岩是扬子陆块陆壳沿着缝合带向北俯冲到大于90km 的地幔深处经受超高压变质作用然后快速折返至地壳浅 第3期 江来利等:大别造山带东段扬子陆块和华北陆块间缝合带的位置部的产物,因此,南北陆块间缝合带的位置对确定大别山构造格架和构造演化非常重要.大别山和秦岭同为中国中央造山带的组成部分,作为中央造山带的东段,其构造格架大致总体应与秦岭造山带对应.秦岭造山带已确定出商丹加里东和勉略印支2条缝合带,它们分别延伸到大别山北缘的信阳-舒城断裂和南缘的襄樊-广济断裂(张国伟等,2001).然而,大别山东段现今的构造格架主要由碰撞后伸展构造所形成(Zhong et al.,1998;Faure et al.,1999;Suo et al.,2000;江来利等,2003a),表现为核部出露中深变质岩,南北两侧分布浅变质岩.由于华北陆块和扬子陆块的碰撞构造格架受到碰撞后的伸展构造和岩浆作用的强烈改造,缝合带缺少确切的构造和岩石证据,其位置一直存在着争议.磨子潭-晓天断裂(Li et al.,1998)、大别山北部的镁铁-超镁铁岩带(徐树桐等,1992a)、水吼-五河剪切带(Zhang et al.,1996)、信阳-舒城断裂(张国伟等,2003)都被不同的学者当作南北陆块间的缝合带.Suo et al.(1999)认为龟梅断裂和八里畈-磨子潭-晓天断裂分别是南北陆块间的加里东期和印支期缝合带.因为宿松杂岩以南的前陆褶冲带为震旦纪—早三叠世沉积盖层(徐树桐等,1992a),南北陆块间的缝合带只能出现在大别山中部的中深变质岩区或北淮阳浅变质岩带中.本文主要根据大别山东段的构造-岩石组成、北淮阳带新近获得的同位素年龄及大别山北部的构造特征,并结合地球物理资料讨论大别山东段华北陆块和扬子陆块间印支期缝合带的位置.1 大别山东段中深变质岩的构造归属大别山为印支期华北陆块和扬子陆块碰撞形成的碰撞造山带.商城-麻城断裂大致将大别山分为东西2段.由于碰撞后强烈的构造作用和岩浆作用,大别山东段的构造格架主要表现为碰撞后伸展构造格架,中部出露中深变质杂岩,南北两侧分布浅变质岩和未变质盖层(Zhong et al.,1998;Faure et al.,1999;Suo et al.,2000;江来利等,2003a;林伟等,2003).磨子潭-晓天断裂以南的中深变质岩石从南到北可分为宿松变质杂岩带、超高压变质岩带、北大别杂岩带3个构造-岩石单元,其间分别以太湖-马庙剪切带和水吼-五河剪切带为界(Zhai et al.,1995)(图1).南部以新元古界张八岭群为构造滑脱带与前陆褶冲带为界,北侧大致以磨子潭-晓天断裂与北淮阳浅变质岩带为邻(徐树桐等, 1992a,1994).1.1 宿松杂岩宿松杂岩主要由二长花岗片麻岩、奥长花岗片麻岩及斜长角闪岩等变质酸性侵入岩和基性侵入或火山岩和少量云母石英片岩、石墨片岩、石英岩、大理岩、变质磷块岩等变质沉积岩(徐树桐等,1994; Zhai et al.,1995;江来利等,2003b)组成,以变质含磷岩系为特征.从宿松二郎河向西到蕲春还断续出露由蛇纹岩化的超基性岩(辉橄岩、橄辉岩类)及辉长岩等组成的基性-超基性岩带.对宿松杂岩及与之相当的红安杂岩的构造归属存在不同认识.张树业等(1989)将其作为华中元古代蓝片岩-白片岩-榴辉岩带三位一体古陆内板块碰撞带组成部分.汤加富等(2000)认为,剔除其中的变质变形侵入体后,宿松杂岩中的变质沉积岩为扬子板块北缘新元古代—震旦纪的沉积盖层.王建新等(2003)认为,红安杂岩和宿松杂岩是不同时代、不同环境下形成的岩石经构造作用拼合在一起的构造混杂岩带,其中在红安—蕲春—宿松一线作北西西向展布,与云母片岩、石英岩、石墨片岩等相伴生基性、超基性岩,为蛇绿混杂岩带.赖少聪等(2003)和张国伟等(2003)则将宿松—蕲春的基性-超基性岩带作为勉略蛇绿混杂岩带的东延.最近的区域地质调查和研究(江来利等,2002a,2003b)表明,宿松杂岩主要是由花岗片麻岩、变质基性-超基性岩和变质沉积岩3种岩石组成的杂岩.尽管原宿松群的大新屋组和柳坪组为典型的变质沉积岩,但它们只是奥长花岗片麻岩和变质基性岩之中的残留顶盖;虎塌石组和蒲河组则主要由花岗片麻岩和斜长角闪岩组成,其中只含少量变质沉积岩.因此,宿松杂岩是以花岗片麻岩和斜长角闪岩为主的变质杂岩.宿松杂岩中的二长花岗片麻岩形成在1900~2000Ma的古元古代(江来利等,2003b),大部分奥长花岗片麻岩形成在700~850Ma的新元古代(Chen et al.,2003a;江来利等,2003b).斜长角闪岩大多被奥长花岗质片麻岩侵入,其形成时代老于奥长花岗片麻岩.大新屋组和柳坪组不整合在古元古代二长花岗片麻岩之上而被新元古代奥长花岗片麻岩侵入的接触关系,表明宿松杂岩中的变沉积岩沉积在850Ma的新元古代前.洪吉安和李曙光(2003)562地球科学———中国地质大学学报第30卷图1 大别山东段构造地质图和剖面图Fig.1Tectonic sketch map and profile of the eastern Dabie orogen1.上白垩统—古近系;2.下白垩统/中下侏罗统;3.震旦系—三叠系;4.早白垩世火山岩/花岗岩;5.平移断层;6.高角度正断层;7.逆冲断层;8.滑脱剪切带;9.倒转的滑脱剪切带;10.糜棱面理及片麻理;11.线理及倒转线理倾向;Ⅰ.南大别构造岩片带:Ⅰ1.超高压变质岩;Ⅰ2s/Ⅰ2h.宿松变质杂岩/红安—浒湾高压变质岩;Ⅰ3.张八岭群;Ⅱ.中大别穹隆构造带;Ⅲ.北大别隆滑-逆冲构造带:Ⅲ1.卢镇关杂岩;Ⅲ2.佛子岭群;Ⅲ3.石炭系;TL F.郯庐断裂;SMF.商麻断裂;XGF.襄樊-广济断裂;TSS.太湖-上巴河剪切带;SYS.水吼-英山剪切带;MXF.磨子潭-晓天断裂;J SF.金寨-舒城断裂(信阳-舒城断裂的东段);▼L ZG11.采样位置及编号研究了蕲春清水河基性-超基性岩826Ma新元古代锆石U2Pb年龄以及蛇纹岩化的辉橄岩、橄辉岩类被新元古代奥长花岗片麻岩侵入的接触关系,指示宿松—蕲春的基性-超基性岩带不是印支期的蛇绿混杂岩.其中斜长角闪岩230Ma的角闪石Ar2Ar 年龄指示宿松杂岩是卷入印支期陆壳俯冲的变质基底(江来利等,2003b).1.2 超高压变质岩带超高压变质岩带由榴辉岩、石英硬玉岩、黑云斜长片麻岩、大理岩、石榴辉石岩和石榴橄榄岩等超高662 第3期 江来利等:大别造山带东段扬子陆块和华北陆块间缝合带的位置压变质岩块及花岗质片麻岩组成.超高压变质岩中含有金刚石(Xu et al.,1992b)和柯石英(Okay et al.,1989;Wang et al.,1989)等超高压特征变质矿物.花岗质片麻岩锆石中柯石英和硬玉等超高压特征矿物包体的发现(Liu et al.,2001)和多种方法同位素年代测定结果,表明超高压变质岩与花岗片麻岩经过相同的峰期变质作用,具有相同的冷却史(Li et al.,2000;Chavagnac et al.,2001;Ayers et al.,2002),超高压变质岩为“原地”成因,整体是扬子陆块北缘的俯冲陆壳基底(Okay and Sengor, 1993).榴辉岩和花岗片麻岩的U2Pb锆石同位素年龄测定,指示超高压变质作用发生在245~230Ma 的二叠纪末—三叠纪初,带中大部分花岗片麻岩和部分榴辉岩的原岩形成在700~800Ma的新元古代(Ames et al.,1993;Li et al.,1993;Rowley et al.,1997;Hacker et al.,1998).1.3 北大别杂岩带北大别杂岩带主要由灰色片麻岩和斜长角闪岩组成,含有不同类型、大小不等的麻粒岩和变质镁铁-超镁铁质岩,以普遍的混合岩化为特征(Zhai et al.,1995;江来利等,2000).被当作变质蛇绿混杂岩(徐树桐等,1992a)的镁铁-超镁铁岩带主要由早白垩世辉石辉长岩类(葛宁杰等,1999;李曙光等, 1999)和少数变质的镁铁-超镁铁质岩组成,后者具有大陆岩石圈地幔的地球化学特征(张旗等,1995),因此不是蛇绿混杂岩.北大别杂岩中榴辉岩的发现,指示北大别杂岩也经过榴辉岩相变质作用(徐树桐等,1999).同位素年代学资料表明,除部分花岗片麻岩的原岩形成于燕山期外,北大别杂岩中的大部分灰色片麻岩和斜长角闪岩的原岩都形成于新元古代,且经过印支期的变质作用(Xue et al.,1997; Hacker et al.,1998;陈道公等,2000;江来利等, 2002b;刘贻灿等,2000;谢智等,2001).上述3个构造-岩石单元中的变质侵入岩的原岩时代都集中在700~800Ma的新元古代,其中虽有一些老于新太古代的花岗片麻岩和变质基性岩,但不存在古生代的岩浆岩,显示扬子陆块北缘陆壳的年代学特征(Hacker et al.,1998),因而它们都是扬子陆块的陆壳俯冲基底(Okay et al.,1993;江来利等,2000).它们之间的太湖-马庙剪切带和水吼-五河剪切带形成于超高压变质岩折返过程中的滑脱型剪切带(Faure et al.,1999;江来利等, 2003a;林伟等,2003),其中花岗质糜棱岩799Ma和800Ma的锆石U2Pb原岩年龄(徐树桐等,2002;薛怀民等,2003;Chen et al.,2003a)和岩石组成与其南北两侧的构造-岩石单元相似,表明它们都不是重要的分划性构造界线,南北陆块间的缝合带应位于北大别杂岩以北.2 北淮阳浅变质岩的时代及构造归属分布在磨子潭-晓天断裂以北的北淮阳带由卢镇关杂岩、佛子岭群和石炭系等浅变质岩组成.石炭系在安徽称为梅山群,为一套砂质页岩、含煤质粉砂岩和结晶灰岩沉积,含有植物化石、腕足类及海百合茎碎片(安徽省地质矿产局,1997),相当于河南杨山煤系的一部分,是一套形成于南北陆块间残留海环境的海陆交互相含煤建造(马文璞,1993).佛子岭群分为仙人冲组、祥云寨组、诸佛庵组和潘家岭组4个组.上部的诸佛庵组和潘家岭组主要由云母石英片岩、绿泥石石英片岩和变质砂岩组成,韵律层理发育,是一套成分成熟度不高的深海复理石建造(徐树桐等,1994).其中最年轻的一组碎屑锆石年龄集中在500~400Ma,指示其形成年龄最老不超过400Ma(Chen et al.,2003b).因此,佛子岭群上部应形成于400Ma后的泥盆纪,大致可与信阳群南湾组的生物化石时代相对应(高联达和刘志刚,1988),进一步向西可与秦岭造山带的刘岭群(张国伟等,2003;索书田等,2004)相当,为形成于扬子陆块北缘的被动大陆边缘沉积.佛子岭群下部的仙人冲组由具纹层构造的白云石大理岩和云母石英片岩组成,为一套形成于盆地相的碳酸岩和泥页岩建造.祥云寨组由石英岩和石英片岩组成,是一套成分成熟度和结构成熟度都很高的滨岸砂岩建造.祥云寨组绢云石英片岩和仙人冲组的绢云石英片岩之间为过渡关系,两者的形成环境相近,其原始地层层序可能是连续的.仙人冲组石英片岩中含有较多760~720Ma的碎屑锆石,指示仙人冲组石英片岩的主要源岩可能为新元古代花岗岩,还表明其形成时代应晚于720Ma(Chen et al.,2003b).结合仙人冲组和祥云寨组被新元古代花岗岩侵入的接触关系(江来利等,2005),可以大致推断它们形成于新元古代晚期.卢镇关杂岩为从原卢镇关群中划分出来的一套变质杂岩,主要由花岗质片麻岩(钾长花岗片麻岩、二长花岗片麻岩、花岗闪长片麻岩)(张鹏,1993)、斜762地球科学———中国地质大学学报第30卷图2 卢镇关杂岩的锆石U 2Pb 年龄Fig.2U 2Pb zircon concordant diagrams of the L uzhenguan complex长角闪岩和变质基性-超基性侵入杂岩组成,含少量黑云斜长片麻岩、云母片岩和少量大理岩等变质沉积岩.根据最近对卢镇关杂岩中1个斜长角闪岩(L ZG11)和2个花岗片麻岩(L ZG22和L ZG26)的锆石U 2Pb 年龄测定,斜长角闪岩的原岩形成于725Ma 左右,花岗片麻岩的原岩形成在740Ma 左右(图2),与其他研究者获得的北淮阳花岗片麻岩的U 2Pb 锆石年龄一致(周存亭等,1995;马文璞等,2001;Chen et al .,2003a ),但略新于北淮阳带中的基性-超基性侵入杂岩784Ma 的锆石U 2Pb 年龄(谢智等,2002).这一年龄差别也与变质基性-超基性杂岩被花岗片麻岩侵入的接触关系相吻合(江来利等,2005).北淮阳带中现有的U 2Pb 锆石年龄,都不显示古生代岩浆作用信息,表明北淮阳带中的花岗片麻岩、斜长角闪岩、变质基性-超基性侵入杂岩都形成于630~784Ma (周存亭等,1995;马文璞等,2001;Chen et al .,2003b )之间的新元古代,北淮阳浅变质岩中没有与大别山西段对应的古生代岛弧火山-侵入岩组合和构造混杂岩.在卢镇关杂岩中,变质沉积岩多以残留顶盖和捕虏体的形式出现在花岗片麻岩和变质基性-超基性杂岩中,其沉积时代应早于新元古代的岩浆侵入时代.因此,卢镇关杂岩也是扬子陆块北缘变质基底的一部分(Okay et al .,1993;江来利等,2000).3 大别山北部的构造特征中生代南北陆块碰撞和碰撞后构造作用在大别山北部留下丰富的构造形迹.沿磨子潭-晓天断裂的伸展构造(Faure et al .,1999;Hacker et al .,2000;Rat shbaer et al .,2000)和北淮阳北部的逆冲推覆构造(王瑜,1994;刘文灿和王果胜,1999)是区内最显著和对立的2种构造景观.但最近的研究表明,它们是超高压变质岩折返过程中伸展构造的一部分(Jiang et al .,2003c ).磨子潭-晓天断裂通常被认为是商丹断裂的东延,区域上称为桐柏-磨子潭断裂,从桐柏娘娘庙,经八里畈延至晓天,被作为南北陆块间印支期的缝合带(Suo et al .,1999).但实际上磨子潭-晓天断裂向西并不穿过商麻断裂(张国伟等,2003),而是在接近商麻断裂时转向南西(图1).磨子潭-晓天断裂为一条形成于早白垩世的高角度正断层,但被其叠加的韧性剪切带是北大别麻粒岩相深变质杂岩和北淮阳绿帘角闪岩相-绿片岩相变质岩之间的界线(图1,剖面C -D ).该剪切带在金寨青山以西,被早白垩世花岗岩侵入和火山岩覆盖;在青山以东,经磨子潭、晓天至卢镇关连续出露.从青山到卢镇关的韧性剪切带出露宽度800~2500m ,主要由糜棱岩化的花岗片麻岩(图3a )和斜长角闪岩(图3b )组成.变形从北大别杂岩中的角闪岩相高温变形过渡到卢镇关杂岩中的绿片岩相低温变形.剪切带中的糜棱面理缓倾向北北东,拉伸线理向北西倾伏(集中在NW320°).其中的不对称旋转钾长石碎斑和剪切条带组构(图3a )等都指示北西向剪切,为一条缓倾向北北东的滑覆剪切带.卢镇关杂岩在不同地段以不同的岩性与北大别杂岩接触.在霍山县落儿岭,北大别杂岩的麻粒岩相岩石在1.8km 距离内经角闪岩相快速过渡到绿片岩相石英片岩,表明卢镇关杂岩沿此剪切带有不同程度的构造减薄(Jiang et al .,2003c ).在北淮阳带南部,卢镇关杂岩和佛子岭群沿此862 第3期 江来利等:大别造山带东段扬子陆块和华北陆块间缝合带的位置图3 大别山北部韧性变形的剪切指向Fig.3Shear sense of the ductile deformation in north Dabie mountainsa.金寨青山,花岗质韧性剪切带中的剪切条带,指示北西向剪切;b.霍山磨子潭北,斜长角闪岩中旋转的长英质布丁和剪切条带指示北西向剪切;c.金寨船板冲南,佛子岭群石英片岩中的紧闭同斜褶皱及冲断层,冲断层处为小型韧性剪切带;d.金寨船板冲南,佛子岭群石英片岩中的S -C ′组构,剪切指向北西,正交偏光剪切带向北西伸展.卢镇关杂岩中形成由多条小型韧性剪切带(图3b )和其间弱变形域组成的构造滑脱带,以近水平的层间剪切为特征.而佛子岭群则以发育低角度缓倾向南或近水平层间拆离断层和与之伴生的剪切褶皱为特征,其中的S 2C ′组构指示佛子岭群由南东向北西运动(Jiang et al .,2003c ).到北淮阳带北部,发育倾向南—南东、向北西逆冲的叠瓦状逆冲断层及与之伴生的紧闭同斜褶皱(图3c ),其中的拉伸线理集中向南东倾伏,S 2C ′组构指示上覆岩层向北西逆冲(图3d ),表现为卢镇关杂岩逆冲在佛子岭群之上,佛子岭群逆冲在石炭系之上,形成区域上从金寨到舒城南长达200余km ,由逆冲断层带、褶皱冲断带及一系列飞来峰和构造窗组成的逆冲推覆构造带(Jiang et al .,2003c ),是区域上信阳-舒城逆冲推覆构造带的一部分.大别山北部的伸展构造和逆冲构造的剪切指向集中在N W320°,与超高压变质岩角闪岩相变形和北大别杂岩中残留的角闪岩相变形(Jiang et al .,2003c )的剪切指向一致,表明它们是同一构造背景下形成的同期变形.大别山北部从磨子潭-晓天断裂两侧向北西剪切的伸展构造,向北经近水平的构造滑脱带转变为向北西逆冲的逆冲推覆构造(图1,剖面C -D ),变形从较深层次的角闪岩相韧性变形转变为浅层次的绿片岩相韧性变形和韧-脆性变形,具有从后缘伸展经近水平剪切转变为前缘挤压的特征.它们一致的上覆岩层向北西的运动方向及在变形行为和几何特征方面的明显过渡和转变,表明它们形成于同一个构造过程中,因而是大别山超高压变质岩折返过程中伸展构造的一部分(Jiang etal .,2003c ),是对应于中大别深层次韧性伸展构造的较浅层次的构造.因此,大别山北部在白垩纪前不存在明显的分划性的构造界线.4 地球物理资料大别山北部的浅部构造与地球物理资料显示的构造非常一致.综合地球物理资料显示,从北大别杂岩带北部向北到信阳-舒城断裂总体为一伸展-逆冲推覆构造,即沿磨子潭-晓天断裂一线向北西滑脱,沿信阳-舒城断裂(东段为金寨-舒城断裂)向北西逆冲(杨文采,2003).反射地震资料显示,地表出露的逆冲推覆构造仅为信阳-舒城逆冲推覆构造的一小部分,大部分被中新生代盆地沉积覆盖,信阳-舒城的逆冲推覆构造带的底板冲断层为隐伏的六安断裂(赵宗举等,2000).962地球科学———中国地质大学学报第30卷沿磨子潭-晓天断裂一线的深部构造与浅部构造相反,浅部构造为向北西滑脱运动的伸展构造,深部为向北仰冲的推覆构造(刘德良等,1994;杨文采, 2003).尽管磨子潭-晓天断裂为高角度的控盆断裂,但从地球物理资料来看,此高角度断裂是1条浅层次的断裂.北大别杂岩和北淮阳带界线是1条缓倾向北的韧性剪切带(Jiang et al.,2003c;杨文采, 2003).在视电阻率剖面上,电阻率大于2000Ω・m 的北大别杂岩从磨子潭-晓天断裂以南一直向北缓倾延伸到信阳-舒城断裂(李丕龙等,2003).在深部,华北陆块基底沿六安断裂向南俯冲,穿过合肥盆地和北淮阳浅变质岩带,俯冲到磨子潭-晓天断裂之下(董树文等,1993;Dong et al.,1998;杨文采, 2003).华北陆块基底的向南俯冲可能与郯庐断裂西侧向南平移引起的华北陆块向南挤压有关.沿信阳-舒城断裂的浅部构造和深部构造一致,表现为浅部和深部都向北西或北逆冲(李丕龙等,2003;杨文采,2003).同时地球物理资料还表示,即使存在代表蛇绿混杂岩和华北陆块南缘活动大陆边缘的岩石组合,也只可能出现在信阳-舒城逆冲推覆构造带的前缘,这意味着由于强烈的俯冲消减作用或碰撞后构造作用,大别山东段的加里东和印支2条缝合带可能也如同苏鲁地区一样归并为1条(Suo et al.,1999).因此,若将六安断裂作为信阳-舒城断裂的底板冲断层,那么南北陆块间缝合带的位置应在信阳-舒城带的前缘,但现在覆于合肥盆地中新生代沉积之下.5 结论磨子潭-晓天断裂以南的宿松杂岩带、超高压变质岩带和北大别杂岩带都是扬子陆块的变质基底,因此,南北陆块间的缝合带只能位于此断裂以北.北淮阳带浅变质岩中的泥盆纪佛子岭群和石炭系梅山群分别是扬子陆块北缘的被动大陆边缘沉积和南北陆块间的残留海盆沉积,而卢镇关杂岩主要为新元古代中花岗片麻岩和变质基性岩,也是扬子陆块的变质基底.卢镇关杂岩分布在整个北淮阳浅变质带,整个北淮阳带既不存在代表洋壳的蛇绿混杂岩,也不存在代表古生代岛弧的火山-侵入岩组合,因此没有代表缝合带存在的岩石组成记录.磨子潭-晓天断裂为形成于早白垩世的高角度正断层.北淮阳带由未卷入大陆深俯冲的扬子陆块北缘的中-浅变质基底和盖层组成,其构造以南部向北西伸展滑脱、北部向北西逆冲推覆为特征,是大别山超高压变质岩折返过程中伸展构造的一部分,其中没有具有缝合带意义的重要构造界线.地球物理资料显示的大别山北部的浅部构造与地表观测的构造一致,表现为南部向北西伸展滑脱,北部向北西逆冲推覆.隐伏于合肥盆地之下的六安断裂为信阳-舒城前缘逆冲推覆构造带的底板冲断层.同时深部资料显示,华北陆块基底已沿六安断裂向南俯冲到北淮阳带之下,并延至磨子潭-晓天断裂下部.综上所述,南北陆块间缝合带的位置应分布在信阳-舒城逆冲推覆构造带的前缘,但现在覆于合肥盆地中新生代沉积之下.致谢:在成文过程中与钟增球教授、王清晨研究员进行过有益的讨论,两位提出了宝贵意见,在此一并致谢!R eferencesAmes,L.,Tilton,G.R.,Zhou,G.Z.,1993.Timing of the Si2 no2K orean and Yangtze cratons:U2Pb zircon dating of coesite2bearing eclogites.Geolog y,21:239-342. Ayers,J.C.,Dunkle,S.,G ao,S.,et al.,2002.Constraints on timing of peak and retrograde metamorphism in the Da2 bieshan ultrahigh2pressure metamorphic belt,east2cen2 tral China,using U2Th2Pb dating zircon and monazite.Chem.Geol.,186:315-331.Bureau of Geology and Mineral Resources of Anhui Prov2 ince,1997.Stratigraphy(Lithostratic)of Anhui Prov2 ince.China University of Geosciences Press,Wuhan,88 -94(in Chinese).Chavagnac,V.,J ahn,B.M.,Villa,I.M.,et al.,2001.Multi2 chronometric evidence for an in2situ origin of the ultra2 high2pressure metamorphic terrane of Dabieshan,Chi2 na.J.Geol.,109:633-646.Chen,D.G.,Etienne,D.,Xia,Q.K.,et al.,2000.Prelimina2 ry U2Pb ion probe age determination of zircons f rom gneisses,northern Dabie Terrain.A cta Pet rologica S in2 ica,16(2):199-202(in Chinese with English abstract ).Chen,F.,Siebel,W.,Guo,J.,et al.,te Proterozoic magmatism and metamorphism recorded in gneissesf rom the Dabie high2pressure metamorphic zone,easternChina:Evidence f rom zircon U2Pb geochronology.Pre2072。