中古汉语语音与现代汉语普通话语音的关系

- 格式:pdf

- 大小:117.84 KB

- 文档页数:6

汉语史稿复习资料一,根据作者写作品:见图表。

二,名词解释:1、双声叠韵:双声叠韵是古汉语中的一种语言现象,也是汉语音韵学的两个重要术语。

所谓双声是指两个字的声母(也叫声纽)相同,这两个字一般都组合成双音词。

例如:“仿佛”(fang fu)两个字的声母都是“f”。

“颠倒”(dian dao)两个字的声母都是“d”。

所谓叠韵是指两个字的韵部相同,这两个字一般也都组合成双音词。

例如:“从容”(cóng róng)这两个字同属“ong”韵。

“披靡”(pīmí)两个字同属“i”韵。

这里所说的韵部是指韵腹、韵尾相同,韵头不一定相同。

例如“荒唐”(huāng táng)是叠韵,两个字的韵腹、韵尾相同,但“荒”字有韵头“u”,“唐”字没有。

双声、叠韵和古汉语的构词法有密切关系。

古汉语的双音单纯词大部分是联绵词(指由两个音节联缀成义而不能拆开解释的词),而联绵词又大多是用双声、叠韵的方式构成的。

例如:双声的:蜘蛛、流离、踌躇,叠韵的:螳螂、葫芦、昆仑、盘桓,双声兼叠韵的:辗转、辘轳。

2、骈词:语音上有同源分化关系的同义词。

或者说,骈词是一个词的旧形式和新形式同时存在。

一般情况下,旧形式往往只残存在书面语里,而新形式则存在口语里。

如,上古音的“呼”,变为中古音的“唤”,“呼”和“唤”就是骈词。

骈词大约可以分为两类:第一类是声母和主元音都相同,只是鼻音韵尾或有或无,这叫做“对转”或“阴阳对转”。

如:呼唤、逆迎。

第二类是主要元音相近,叫做“旁转”。

如:域国、观看。

骈词是每一时代都可能产生的。

骈词虽同出一词,但是由于各自发展,意义可以分歧。

骈词又可以合成双音词,如:呼唤,观看。

3、反切:反切是中国古代的拼音法。

它是用两个汉字注出另一个汉字的读音,这也是中国古代对汉字字音结构的分析。

反切的基本原理是:上字取声,下字取韵包括调。

反切上字也简称为切上字,反切下字也简称为切下字。

如:当孤切“都”,“当”表示“都”的声母,“孤”表示“都”|的韵母包括调,声母和韵母一拼合,就切出一个“都”字音来。

古代汉语和现代汉语的关系汉民族语言中,现代汉语是古代汉语的继续,现代汉语普通话是各类方言的继续;现代汉语是古代汉语的将来,现代汉语普通话是各类方言的将来;古代汉语是现代汉语的过去,各类方言是现代汉语普通话的过去;汉语言民族对自己语言文化的根有着深深的眷恋,他们对蕴涵着几千年文化历史的民族语言有着无比的深情。

现代汉语各类方言所在地域的自然人群对自己所讲的方言的感觉,就好象方言是一棵树,一旦扎下根来,他们就不要移动;现代汉语普通话好象是树叶,一旦从树上跌落下来,就不知道它的根是属于哪一棵树。

其实这正说明了现代汉语普通话的根就是中华民族语言之丛林,是汉民族语言各种树木的最大归类,是中华民族语言之亲。

现代汉语各类方言所在地域的自然人群正是因为不知道什么是自己语言的“根”,“根”在哪里,所以他们才在刻意的保留中去“寻找”,而“田野调查”和“时间空间化”都是实施这种“寻找”的具体而又最佳的策略。

语言是有继承性的,现代汉语是古代汉语的继承和发展。

在相关学科中,现代汉语与古代汉语的关系最为密切。

一方面,在古代汉语的教学内容和教学重点的安排上,要注意处理好与现代汉语的衔接问题。

一般高校都在开设古代汉语课之前开设了现代汉语课,那么古代汉语教师在讲授语音、词汇、语法知识时,遇到与现代汉语重复的部分就可以略讲或不讲,以免挤占本来就不够宽裕的学时。

比如语法,古今差别不大,古今相同的语法知识既然在现代汉语课里已经讲授,就不必详讲;而对于古代汉语特有的语法现象,施教者就必须作为重点加以讲授,让学生弄懂弄通。

另一方面,为了培养学生阅读古书的能力,古代汉语教学也应该加强与现代汉语的联系,着重培养学生运用古代汉语的知识去深刻认识现代汉语,解决生活、学习中的语言问题的能力,以达到古为今用的目的,从而激发学生的学习动机和兴趣。

要使他们知道,学习古汉语不但有利于继承古代的文化遗产,而且有利于现代汉语的学习,有利于解决现实中的语言问题。

现代汉语是由古代汉语发展而来的,现代汉语的成语和日常用语中往往保留了许多古代汉语特有的语言现象,通过成语和日常用语来剖析古代汉语的文字、词汇、语法等现象,不但使古代汉语易懂易学,而且可以加深学生对成语和日常用语的正确理解。

《汉语史》习题与答案(解答仅供参考)一、名词解释1. 汉语史:汉语史是对汉语从古至今的发展演变过程进行系统研究的学科,包括语音、词汇、语法、文字等方面的历史变化。

2. 上古汉语:上古汉语是指从先秦到汉代这一时期的汉语,其语音、词汇、语法等方面与现代汉语有很大的差异。

3. 中古汉语:中古汉语是指从魏晋南北朝到唐宋这一时期的汉语,其语音、词汇、语法等方面在上古汉语的基础上有所发展和变化。

4. 近代汉语:近代汉语是指从元代到清代这一时期的汉语,其语音、词汇、语法等方面进一步发展和变化,逐渐接近现代汉语。

5. 方言:方言是汉语在不同地域和社会群体中形成的变体,具有独特的语音、词汇、语法和文化特征。

二、填空题1. 汉语史的研究内容主要包括______、词汇史、语法史和文字史等方面。

答案:语音史2. 上古汉语的代表文献有《诗经》、《尚书》、《周易》等,其中《诗经》的语言被称为______。

答案:雅言3. 中古汉语的语音系统发生了重大变化,形成了______音系。

答案:中古音4. 近代汉语的词汇发展中,外来词大量涌入,如“沙发”、“巧克力”等,这是由于______的影响。

答案:文化交流和贸易往来5. 汉语方言可分为北方方言、吴方言、湘方言、赣方言、客家方言、粤方言和闽方言等七大方言区,其中______方言区使用人数最多。

答案:北方三、单项选择题1. 下列哪个时期不属于汉语史的研究范围?A. 先秦B. 秦汉C. 魏晋南北朝D. 近现代答案:D2. 下列哪一项不是中古汉语的特点?A. 语音上有四声的分化B. 词汇上出现了大量的佛教词语C. 语法上出现了双音节化的趋势D. 文字上开始使用楷书答案:D3. 下列哪个方言区的语音特点与其他六个方言区明显不同?A. 北方方言B. 吴方言C. 客家方言D. 粤方言答案:D4. 下列哪个词语属于近代汉语中的新词?A. 马车B. 飞机C. 龙D. 蛇答案:B5. 下列哪种语言现象反映了汉语语音的历时变化?A. 北京话中的儿化音B. 广东话中的六声调C. 湖南话中的入声消失D. 四川话中的轻声答案:C四、多项选择题1. 下列哪些方面属于汉语史的研究内容?A. 语音史B. 词汇史C. 语法史D. 文字史E. 修辞史答案:ABCD2. 下列哪些因素影响了汉语史的发展?A. 社会变迁B. 文化交流C. 政治变革D. 经济发展E. 地理环境答案:ABCDE3. 下列哪些词语反映了汉语词汇的变化?A. 新词B. 外来词C. 古语词D. 方言词E. 行业术语答案:ABCD4. 下列哪些方言区属于汉语方言的七个大区?A. 北方方言B. 吴方言C. 粤方言D. 英语方言E. 法语方言答案:ABC5. 下列哪些现象反映了汉语语法的历时变化?A. 动词后缀的变化B. 句法结构的简化C. 量词的出现和变化D. 语气词的增加和变化E. 词序的变化答案:ABCD五、判断题1. 汉语史只研究古代汉语,不涉及现代汉语。

汉语通论简答题汉语通论简答题1、语言符号主要具有哪些特点?答:任意性和线性。

2、现代汉语是在怎样的历史文化背景下形成的?答:多元性的汉字文化的起源;具有统一作用的汉字;传入中国的佛教文化;社会动荡带来的人口迁徙。

3、现代汉语共有哪几大方言区?你所在的地区属于哪个方言区?答:北方方言区、吴方言区、湘方言区、赣方言区、客家方言区、闽北方言区、闽南方言区、粤方言区、晋语方言区、平话方言区。

我所在的地区属于吴方言区。

4、南京话、合肥话、九江话、南昌话、杭州话、上海话、重庆话、成都话分别属于哪个方言区。

答:分别属于北方方言区、北方言区、北方言区、赣方言区、北方言区、吴方言区、方言区、方言区。

5、同印欧系语言及古代汉语相比,现代汉语分别表现出哪些较为明显的特点?答:1、语音、词汇、语法三要素是彼此联系的。

三要素之间相互协调,相互制约,共同处在一个整体之中:A、新词的构成必须符合汉语的构词规律;B、词和词之间必须按照汉语的结构规律才能组成句子,词汇必须经过语法的支配才能成为可以理解的句子;C、语音是语言的物质基础,是词和句子的物质外壳。

2、语音、词汇、语法三要素是相互作用的:A、作为语音现象的轻声、儿化,具有辨别词义和词性的作用,对词汇和语法产生影响。

B、汉语语音音节结构发展单纯化的趋势,造成汉语词汇双音化的结果。

C、词汇的双音节化促使了词义和词性的明确化。

D、语法中的语序规则也促使了词义和词性的明确化。

7、语音的社会性主要表现在哪些方面?答:语音的社会性主要表现在语音的民族特征和地域特征以及语音具有系统性两个方面。

8、同其他记音方法相比,《汉语拼音方案》主要有哪些优点?具体用途是什么?答:符号数目少,只有26个字母;采用国际通行的拉丁字母,书写方便,有助于国际交流;字母音素化,标写语音准确灵活。

用途:给汉字注音,帮助人们准确地识读汉字,有助于语文教学,也有助于矫正读音,成为推广普通话的有力工具、作为少数民族制定文字的依据和基础;字典注音、图书编目、译写我国人名地名等都离不开汉语拼音;同时它也是当今信息化时代电脑输入信息的主要符号之一。

简答题1.何谓汉语史?所谓汉语,是指汉族人民所说的语言。

汉语史则是研究汉语发展的基本情况及内部规律,即不同历史时期汉语语音、词汇、语法的基本面貌和特征。

一般内部规律和特殊内部规律。

即指针对所有语言的共同规律。

比如,语言各个构成部分发展速度的不平衡性,语言诸要素中词汇变化最快,就是语言的一般规律之一。

特殊内部规律是指一定的具体语言的内部发展规律。

2.试述汉语史的研究意义。

⑴研究汉语史可以重建汉语历史,深化充实汉语文明史的内涵。

⑵对更好了解现代汉语,尤其是现代汉语方言,意义重大。

可以预测汉语的某些发展方向。

为制定语文政策提供支持。

⑶对普通语言学理论的发展,有积极意义。

⑷汉语教育者和文化工作者须懂得起码的汉语史知识。

3.汉语史研究可以分那几个阶段(历代学者对汉语史的研究分为几个阶段)?我国学者对语言文字进行研究,从汉代开始的。

之后历经六朝、唐、宋、元、明,到清代达到极盛(黄金时代),取得了大量研究成果,叫做“小学”。

这个过程大致可分为三个阶段:⑴语义研究阶段汉初(公元前3世纪)——东晋末(5世纪)代表作:《尔雅》、《方言》、《说文解字》、《释名》⑵语音研究阶段南北朝初(5世纪)——明末(17世纪)魏晋南北朝是中国语言发展的关键时期,在此期间,出现了一门新学科——汉语音韵学,语言研究的重点转移到语音方面。

代表作:《切韵》;《广韵》;《韵镜》《七音略》《切韵指掌图》;《洪武正韵》、《中原音韵》⑶全面发展阶段清初(17世纪)到现在清初到现在是中国语言研究最有成绩的时代。

《康熙字典》;《佩文韵府》;《骈字类编》;《经籍纂诂》;《说文》四大家:《广雅疏证》《读书杂志》《经义述闻》《经传释词》;《文始》《新方言》《小学答问》;《音学五书》;《马氏文通》(朴学、金文学、甲骨学)。

4.研究汉语史的根据(材料)有哪些?⑴历来保存下来的书面语言;如研究商代语言,少不了甲骨文。

⑵前人的研究成果;如《说文解字》《中原音韵》等。

论普通话声调的演变与其在对外汉语教学中的重要地位和作用引言汉语是世界上最悠久最发达的语言之一,是世界上使用人口最多的语言,在世界上具有崇高的地位和深远的影响。

汉语最早出现的时期是上古时期,刻在龟甲和兽骨上的甲骨文的发现使得殷商时期成为汉字有文献可考的最早的时期。

汉语的语音从上古到中古,从近代到现代也发生了很大的变化,声调也不例外。

知道中古声调到普通话的四声的演变,掌握声调演变的规律,对于说好普通话有着至关重要的作用。

除此之外,中国是一个地域辽阔,历史悠久的多民族国家,各民族都的有自己的方言。

了解声调的发展规律,对于各民族的人们学习普通话学习汉语也是十分有帮助的。

一、普通话声调的演变要想了解声调的演变,首先要了解什么是声调。

声调就是指音节内部具有区别意义作用的高低升降的变化;音节读音的高低、升降、曲折、长短的具体变化值就是调值。

调值的确定我们通常采用国际语言大师赵元任发明的“五度标记法”。

把声调的高低调值分为五度,分别用1、2、3、4、5来表示,其中1表示音高最低,2表示次低,3表示中,4表示次高,5表示最高。

普、55通话中“阴平、阳平、上声、去声”四个声调的调值分别是35、214和51。

中古是由魏晋初期开始,止于明朝中叶。

中古汉语有四个声调,分别是平声、上声、去声、入声,简称“四声”。

(由于史料和文献的不足,关于上古汉语的声调的内容无从考证,因此这里不予探讨)隋代陆法言所著的《切韵》(该书原书已经失传,但语音部分幸运的因《广韵》等增订本而保留下来)全书中,以韵目为纲,共分193韵;韵又按声归入到平、上、去、入四部分,这是最早的确定声调的文字记载,也是研究中古汉语语音的最重要的依据。

普通话的声调也有四个:阴平、阳平、上声和去声,也叫“四声”,现代汉语的声调是对古代汉语声调的继承和发展。

想研究中古“声调”到现代“四声”的历史演变关系,首先要掌握四个规律:第一个是“平分阴阳”,第二个是“清阴浊阳”,这两点可以放在一起讨论。

举例说明古今声调的关系(文字说明,从古声调至今声调,再从今声调至古声调)2011-11-06 10:03 gxn1358422|分类:小学教育|浏览555次分享到:2011-11-07 00:19 提问者采纳一。

中古汉语的平、上、去、入四声与现代汉语的阴、阳、上、去四声不同,通过把古今声调进行比较,可以发现声调有这样一些变化规律:1.平分阴阳------指平声分成阴平和阳平两类。

其条件是声母的清浊,清声母(包括全清、次清)的平声字归阴平,浊声母(包括全浊、次浊)的平声字归阳平。

即清声母平声——阴平、浊声母平声——阳平。

2.浊上变去------指全浊上声归去声。

全浊指浊的塞音、塞擦音和擦音。

而次浊和清声母的上声字依然读上声。

即全浊上声——去声、清和次浊上声——上声。

3.入派三声------指入声消失,归入平、上、去三声(就现在讲,是阴平、阳平、上声、去声四声)。

其中,全浊入声归阳平,次浊入声归去声,而清声母的入声字则比较混乱,分散在阴平、阳平、上声、去声中。

即全浊入声——阳平、次浊入声——去声、清入——阴、阳、上、去。

二。

方言和普通话的声调都是从中古语音的“平、上、去、入”四声(根据声母的清浊,四声各分阴、阳,共计八类)演变而来的。

在演变过程中有分化,有合并,发展的速度不一样,所以各种方言的调类多少并不相同,但不出于古四声(八类)的系统,而且演变规律比较整齐。

调查的结果是吴语上海市区话现有5个调类,附近的苏州话则有7个调类,粤语广州话多至9种调类(入声因不同的元音,阴入分化成两类)等等。

普通话语音发展较快,只有4个调类。

三。

1)普通话阳平调值是35,粤方言的阳平调值是21或11,客家方言的阳平调值是11,雷琼话阳平调值则是22。

受方言影响,粤语区、客家话区人学普通话时,阳平调值常犯起点低,念成低而平,声调平直甚至终点下降的毛病,易把阳平读成23、24或34值。

潮汕话阳平值是55,潮汕人则易把阳平调值读成44,听来象阴平。

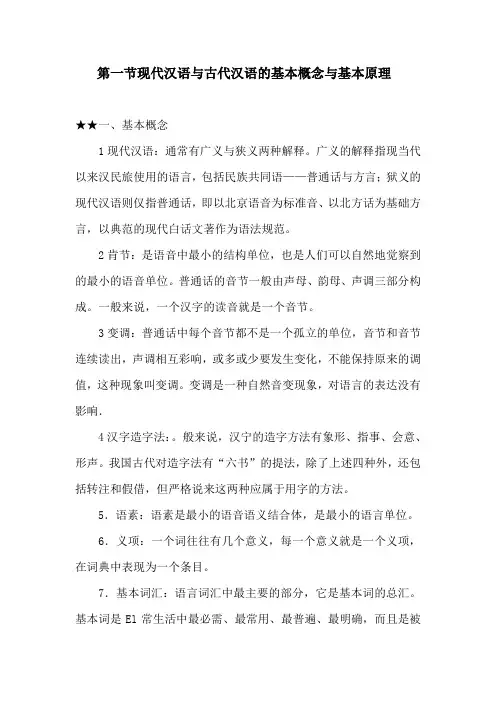

第一节现代汉语与古代汉语的基本概念与基本原理★★一、基本概念1现代汉语:通常有广义与狭义两种解释。

广义的解释指现当代以来汉民旅使用的语言,包括民族共同语——普通话与方言;狱义的现代汉语则仅指普通话,即以北京语音为标准音、以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范。

2肯节:是语音中最小的结构单位,也是人们可以自然地觉察到的最小的语音单位。

普通话的音节一般由声母、韵母、声调三部分构成。

一般来说,一个汉字的读音就是一个音节。

3变调:普通话中每个音节都不是一个孤立的单位,音节和音节连续读出,声调相互彩响,或多或少要发生变化,不能保持原来的调值,这种现象叫变调。

变调是一种自然音变现象,对语言的表达没有影响.4汉字造字法:。

般来说,汉宁的造字方法有象形、指事、会意、形声。

我国古代对造字法有“六书”的提法,除了上述四种外,还包括转注和假借,但严格说来这两种应属于用字的方法。

5.语素:语素是最小的语音语义结合体,是最小的语言单位。

6.义项:一个词往往有几个意义,每一个意义就是一个义项,在词典中表现为一个条目。

7.基本词汇:语言词汇中最主要的部分,它是基本词的总汇。

基本词是El常生活中最必需、最常用、最普遍、最明确,而且是被一般人所了解的词。

8.一般词汇:现代汉语中除去基本词汇以外的词汇叫一般词汇,一般是由基本词汇和词根派生出来的。

一般词汇不像基本词汇应用得频繁和普遍。

9.词类:按词在造句中的不同作用而分出来的类一般称作词类。

现在一般将汉语的词类分为名词、动词、形容词、数词、量词、代词、副词、介词、连词、助词、叹词、拟声词l:2类。

、 10.短语:根据短语包含词语的多少可以把短语分为简单短语和复杂短语。

简单短语的内部只有两个词,一种语法结构关系;复杂短语的内部有三个或三个以上(可能很多)的词,并且词与词的结构层次和语法关系都比较复杂。

还可以从结构和功能这两个角度对短语进行分类,因此就有短语的结构类型和功能类别。

汉语语音的发展演变▪研究上古语音的主要材料▪(一)古音学家研究上古声部,主要依靠五个方面的材料▪1.中古韵书、韵图中所归纳出来的声类2.谐声字(形声字)。

▪3.异文。

▪4.读若或读如。

▪5.声训。

王力三十二声母表上古声纽的重要学说-1古无轻唇音-谐声偏旁的例证1古无轻唇音-谐声偏旁的例证2古无轻唇音-谐声偏旁的例证3古无舌上音-谐声偏旁的例证汉语语音的发展演变▪古音学家研究上古韵部,主要依靠三个方面的材料▪1.《切韵》系统。

▪2.先秦韵文,主要是《诗经》、《楚辞》的用韵。

▪3.形声偏旁。

叶音法-1叶音法-2考定上古韵部的方法-系连法考定上古韵部的方法-系连法▪《关雎》四章:采、友▪《芣苡》一章:苡、采、苡、有▪《葛藟》二章:涘、母、母、有▪《將仲子》一章:子、里、杞、母▪《氓》一章:蚩、丝、丝、谋、淇、丘、期、媒、期▪《风雨》三章:晦、已、子、喜▪《载驰》四章:子、尤、思、之▪《泉水》一章:淇、思、姬、谋王力三十韵部表-1王力三十韵部表-2关于上古韵部需要讨论的三个问题▪1.韵部的含义。

▪2.关于上古音的构拟。

▪3.通韵和合韵。

关于复辅音问题▪Star,plan,blood,flee,sky▪Zhi,chi ,shi (不是复辅音)1、杠:g 江:j;2、招:zh貂:d3、辅:f 铺:p4、盆:p 份:f獭、癞;體、禮;监、蓝;禀、凛关于上古声调的各种学说中古汉语语音史▪一、研究中古语音材料▪二、中古汉语声调系统▪三、声调从上古到中古的发展▪四、简介从上古到中古声母和韵部的发展一、研究中古语音材料▪1.反切▪2.《广韵》▪3.三十六字母反切法-1反切法-2广韵-1广韵-2广韵韵目-1广韵韵目-2广韵韵目-3广韵韵目-4广韵韵目-5广韵韵目-6平水韵韵目-1平水韵韵目-2平水韵韵目-3平水韵韵目-4三十六字母-1三十六字母-2中古汉语声调系统▪《南齐书¡¤陆厥传》载:汝南周颙,善识声韵。

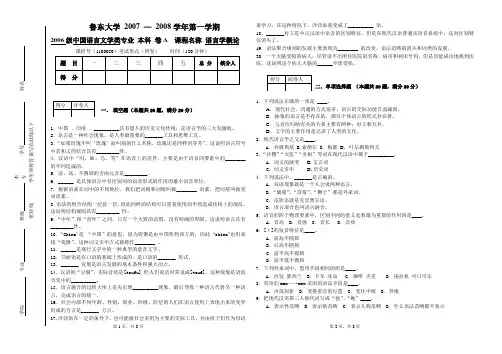

鲁东大学2007 —2008学年第一学期2006级中国语言文学类专业本科卷A 课程名称语言学概论课程号(1100050)考试形式(闭卷)时间(120分钟)一.填空题(本题共20题,满分20分)1.中国、印度、__________具有悠久的历史文化传统,是语言学的三大发源地。

2.语言是一种社会现象,是人类最重要的_______工具和思维工具。

3.“如果玫瑰不叫‘玫瑰’而叫别的什么名称,玫瑰还是同样的芬芳”。

这说明语言符号中音和义的结合具有_________性。

4.汉语中“吗、麻、马、骂”在语音上的差异,主要是由于语音四要素中的________的不同造成的。

5.前、高、不圆唇的舌面元音是_________。

6.______ 是具体语言中有区别词的语音形式的作用的最小语音单位。

7. 根据语素在词中的不同地位,我们把词根和词缀叫做________ 语素,把词尾叫做变词语素。

8.语法的组合结构一层套一层,因此同样的结构可以重复使用而不致造成结构上的混乱,这说明结构规则具有_________ 性。

9.“中年”和“青年”之间,只有一个大致的范围,没有明确的界限。

这说明语言具有_________性。

10.“China”是“中国”的意思。

因为瓷器是由中国传到西方的,因此“china”也用来指“瓷器”。

这种词义引申方式被称作________ 。

11.______是现行文字中的一种典型的意音文字。

12.书面语是在口语的基础上形成的,是口语的_______ 形式。

13._______ 发展是语言发展的基本条件和强大动力。

14.汉语的“豆腐”,实际音质是[toufu],但人们说话时常说成[touf],这种现象是语流音变中的__________。

15.语言融合的过程大体上是先出现__________现象,最后导致一种语言代替另一种语言,完成语言的统一。

16.社会内部不同年龄、性别、职业、阶级、阶层的人们在语言使用上表现出来的变异形成的方言是_______ 方言。

现代汉语及古代汉语【现代汉语部分】一概论一、古代汉语和现代汉语(一),古代汉语1,定义:古代汉语是古代汉族人民所使用的语言,从时间上看,五四以前的都可以称为古代汉语。

现在我们接触到的古代汉语是它三千多年来的书面语形式。

2,古代汉语的两种书面语形式:(1)文言文:以先秦口语为基础形成的上古汉语书面语以及后代用这种书面语写成的作品。

(2)古白话:六朝以后在北方话基础上形成的,与口语直接联系的新的书面语言,今普通话书面形式的源头,9DC末期出现12、13DC成熟3,古代汉语学习对象:文言文(二),现代汉语1,定义:现代汉民族使用的语言,包括普通话和方言;(广义)现代汉民族共同语——普通话;(狭义)1955年确定(三),古代汉语与现代汉语的关系:古代汉语是现代汉语的前身,现代汉语是古代汉语的继承和发展。

二、普通话和方言(一),汉民族共同语(普通话)定义:是以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范的普通话。

是汉族人民在相互交往中普遍使用的一种通用语言,它是全体汉族人民间以及汉族和兄弟民族间,中国人和外国人之间的交际用语。

是在同一民族内部通过长期相互交往在方言的基础上逐渐自然形成的。

(汉语方言只是为某一地区人民使用的语言,不仅在社会交际作用方面处于从属地位,而且在自身发展趋势中也是向普通话靠拢的。

)(二),口语和书面语1,口语:以口耳进行交际的口头形式;共同口语形式比书面语晚出现,最晚14DC,“官话”(一种全民族公用的语言)在北方话基础上开始形成,清朝时已全国通行。

2,书面语:用文字记载下来的书面形式;(其源头:白话文)在北方话基础上形成,通行全国。

3,五四时期,“白话文运动”使白话文取代了文言文“国语运动”(由汉语拼音运动引发)使民国初年“国语”(以北京语音为标准音统一口语的读音)代替了“官话”。

(三),现代汉语七种主要方言:七种方言的划分并非地理划分,其主要依据方言的共同语音特点;方言间亲疏关系不同,闽、粤方言与共同语差别最大,其后依次是吴方言、客、赣、湘;按使用人口排列:北方言》吴方言》粤方言》湘方言》闽方言》客方言》赣方言;方言和普通话的差别:语音最突出,词汇次之,语法最小1,北方话:北京话为代表,是普通话的基础方言,在汉语各方言中分布地区最广,使用人口最多,占约汉族人口总数70%包括四个次方言:(1),华北、东北方言(徐州,蚌埠)(2),西北方言(3),西南方言(4),江淮方言(长江以北,淮河以南)2,吴方言(江浙话):以苏州话或上海话为代表,使用人口约8000多万,占汉族人口8.4%,第二大方言;分布在长江以南镇江以东部分(不包括镇江)以及浙江省的大部分地区。

现代汉语声调与古声调的关系一、背景介绍现代汉语是一种声调语言,共有四个基本声调(平声、上声、去声、入声),声调对于词义的区别起着至关重要的作用。

然而,在古代汉语中,声调系统并不同于现代汉语,其变化和演变过程十分有趣且值得研究。

二、古时汉语声调的特点1. 古汉语的声调数量古代汉语中的声调不同于现代汉语的四个基本声调,而是以阴平、上声、去声及入声为主。

并且在古代汉语中,声调的数量也远远多于现代汉语。

在《庄子》中就有七个不同的声调。

2. 古汉语声调的变化古代汉语的声调特点十分复杂,其变化具有一定的规律性。

古代汉语的声调变化受音变和韵律的影响,由于其发音时的特点,使得声调变化更加多样化。

三、现代汉语声调与古声调的通联在现代汉语中,尽管声调的数量和形式发生了变化,但是仍然可以找到一些古代汉语声调的影子。

现代汉语的去声和入声可以追溯到古代的去声和入声,只不过在演变的过程中经历了一定的变化。

古代汉语的声调系统是现代汉语声调系统的基础,虽然具体的形式和数量发生了变化,但可以清晰地看到现代汉语声调系统与古代汉语声调系统之间的通联和延续。

四、现代汉语声调与古声调的共同之处1. 声韵的变化从古代汉语到现代汉语的声调变化,不仅仅体现在声调的数量和形式上,还反映在音韵变化的方面。

古代汉语的声调变化受音变、韵律的影响,其变化规律与现代汉语声调有一定的共性。

2. 语音演变现代汉语声调的变化也反映了古代汉语的声调演变过程,虽然具体的形式和数量发生了变化,但是在语音演变的过程中,古代汉语声调的痕迹仍然可以清晰地看到。

现代汉语声调与古声调之间并非完全割裂,而是有一定的通联和通联。

五、结语现代汉语声调与古声调之间存在着一定的通联和延续,虽然在数量和形式上发生了变化,但是其共性和继承性仍然可以清晰地看到。

通过了解古代汉语声调的特点和演变过程,有助于我们更好地理解现代汉语声调系统的形成和发展。

正如一句古诗所说:古今声调共一源,现代汉语声调之谜也正有待我们去探索和解开。

三国时期使用的中古汉语在三国时期,中古汉语作为当时的通用语言,被广泛用于政治、军事、文化、文学等各个领域。

这一时期的中古汉语与古代汉语有一定的差异,具有自己的特点和发展趋势。

首先,三国时期的中古汉语在语音方面发生了一些变化。

元音的读音发生了改变,如古汉语的“談”读作/tæm/,而中古汉语的“談”读作/dam/。

辅音方面也有一些变化,如古汉语的“結”读作/kit/,而中古汉语的“結”读作/dʑiət/。

这些变化使得中古汉语的发音更趋向于现代汉语的读音。

另外,在词汇的使用上,三国时期的中古汉语有自己的特点。

一些古代用法逐渐失去了流行,而一些新的词汇逐渐兴起。

例如,三国时期经济的发展使得与商业相关的词汇逐渐增多,如“市”、“商”等。

同时,由于战乱频繁,军事方面的词汇也得到了丰富和发展,如“兵”、“将”等。

此外,三国时期的中古汉语在语法和用字上也有一些特点。

在语法方面,动宾结构的使用较为广泛,而并列结构相对较少。

例如,“射箭”、“斩敌”等表达方式多用动宾结构,而不是并列结构。

“斩将”和“夺旗”也是常见的动宾结构。

在用字方面,一些汉字的用法发生了变化,如“籍”在古代汉语中有“书籍”的意思,在中古汉语中逐渐演变为“户籍”的意思。

此外,三国时期的中古汉语在文学方面呈现出多样化的特点。

三国时期是中国文学史上的鼎盛时期,诸多优秀的文学作品问世。

作为文学语言,中古汉语表现出了独特的韵律和方式。

例如,在诗歌创作上,中古汉语的格律有一定的变化,增加了一些新的格律形式,如七绝、五绝等。

在叙事文学方面,通俗化的语言逐渐流行,使得文学作品更加贴近民众。

总的来说,三国时期的中古汉语是中国历史上一个重要的语言时期,它在语音、词汇、语法和文学等方面都形成了一套较为独特的规范。

通过对三国时期中古汉语的研究,我们可以更好地理解古代文化和历史,同时也能够更好地理解和欣赏那个时代的文学作品。