课题1燃烧和灭火(1)

- 格式:docx

- 大小:13.73 KB

- 文档页数:4

课题1、燃烧和灭火一、教材分析燃烧是生活中常见的现象,本课题从几幅相关燃烧的图画引入,进一步探究燃烧的条件和灭火的原理。

教材采用从实验观察现象,通过度析得出结论的方法,来探讨燃烧的条件以及灭火的原理,学生能够通过亲自体验和思考掌握知识,并通过一些注意安全的图标来增强对安全的理解,说明随时注意防火及采取安全措施的重要性。

二、教学设计思路燃烧是生活中常见的现象,本课题也是一节最贴近学生日常生活,最能培养学生从平常生活中追根溯源,发现问题,是培养他们创新精神和掌握科学探究方法的极好契机。

本节课我播放相关燃烧的镜头,引入燃烧和我们的生活息息相关,激发学生的兴趣,引入新课。

以启发、诱导、探究、交流等教学方法,引导学生通过讨论、实验来探讨燃烧的条件以及灭火的原理,让学生能够通过亲自体验和思考掌握知识,并通过知识的应用培养学生应用化学知识解决日常生活问题的水平。

三、教学目标设计(一)知识与技能1.探究物质燃烧的条件,了解灭火的方法和原理。

2.知道一些防火和自救的常识,使学生学会自护自救水平。

(二)过程与方法通过实探究燃烧的条件,学习对获得的事实实行分析,并得出结论的科学方法,能主动地与他人实行交流和讨论,形成良好的学习习惯和学习方法。

(三)情感态度与价值观1. 通过对燃烧条件、灭火原理的探究活动,体验科学探究的过程和乐趣,激起对化学的学习欲望。

2. 通过对燃烧利弊的分析,树立科学的物质观,学会用辩证的观点看待事物。

3.通过对实验的再设计,开阔思路,发展创造性思维。

四、教学重点、难点(一)教学重点:燃烧的条件和灭火的原理(二)教学难点:1. 利用燃烧条件和灭火原理解决实际生活中的现象和问题。

2. 科学探究过程中提出合理问题及对获得事实实行分析,并得出结论的科学方法。

五、教学方法创设情景T提出问题T探究活动T分析讨论T结论T应用等方法。

六、仪器、用品:学生分组:(1)木炭、石块、水、火柴、酒精灯、坩埚钳(2)蜡烛、火柴、酒精灯、集气瓶(3)酒精灯、火柴、棉花、木块、水、坩埚钳教师演示:酒精灯、手帕、白磷、热水、酒精、坩埚钳、氧气、其他多媒体课件等七、教学过程设计。

课题1 燃烧和灭火答案:(1)氧气(2)发光、放热(3)可燃物(4)氧气(或空气) (5)着火点(6)隔绝氧气(或空气) (7)温度到着火点以下(8)有限(9)急剧燃烧(10)可燃性气体1.燃烧的条件(1)燃烧:通常说的燃烧指的是可燃物跟氧气发生的发光、放热的剧烈的氧化反应。

如蜡烛燃烧、木柴燃烧。

(2)着火点:可燃物着火燃烧所需要的最低温度叫着火点。

如白磷的着火点是40 ℃,红磷的着火点是240 ℃。

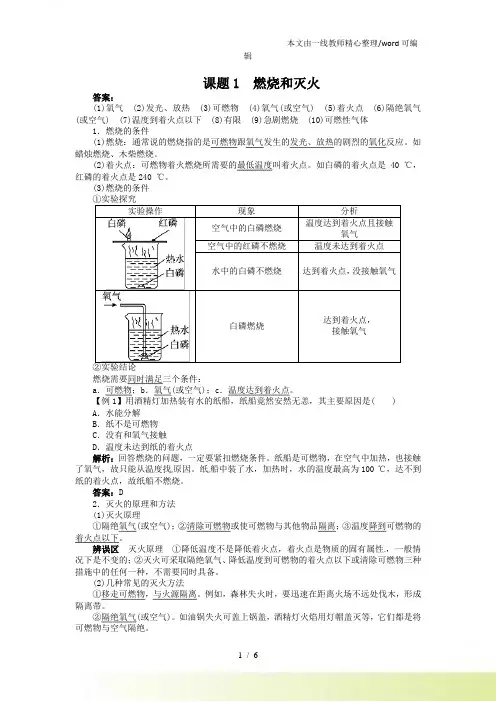

(3)燃烧的条件①实验探究实验操作现象分析空气中的白磷燃烧温度达到着火点且接触氧气空气中的红磷不燃烧温度未达到着火点水中的白磷不燃烧达到着火点,没接触氧气白磷燃烧达到着火点,接触氧气②实验结论燃烧需要同时满足三个条件:a.可燃物;b.氧气(或空气);c.温度达到着火点。

【例1】用酒精灯加热装有水的纸船,纸船竟然安然无恙,其主要原因是( )A.水能分解B.纸不是可燃物C.没有和氧气接触D.温度未达到纸的着火点解析:回答燃烧的问题,一定要紧扣燃烧条件。

纸船是可燃物,在空气中加热,也接触了氧气,故只能从温度找原因。

纸船中装了水,加热时,水的温度最高为100 ℃,达不到纸的着火点,故纸船不燃烧。

答案:D2.灭火的原理和方法(1)灭火原理①隔绝氧气(或空气);②清除可燃物或使可燃物与其他物品隔离;③温度降到可燃物的着火点以下。

辨误区灭火原理①降低温度不是降低着火点,着火点是物质的固有属性,一般情况下是不变的;②灭火可采取隔绝氧气、降低温度到可燃物的着火点以下或清除可燃物三种措施中的任何一种,不需要同时具备。

(2)几种常见的灭火方法①移走可燃物,与火源隔离。

例如,森林失火时,要迅速在距离火场不远处伐木,形成隔离带。

②隔绝氧气(或空气)。

如油锅失火可盖上锅盖,酒精灯火焰用灯帽盖灭等,它们都是将可燃物与空气隔绝。

③降低温度,使温度降低到可燃物的着火点以下。

如堆放杂物的纸箱着火时,用水扑灭;房屋着火时,用高压水枪灭火。

课题1 燃烧和灭火

一、燃烧的条件

铜片上的白磷燃烧,红磷和热水中的白磷不燃烧。

水中的白磷燃烧。

2、铜片上的白磷燃烧而热水中的白磷不燃烧,说明燃烧需要氧气;

3、由本来在热水中不燃烧的白磷,在通入氧气后燃烧,再次说明燃烧需要氧气。

4、燃烧需要:前提--①可燃物;

条件--②与氧气(或空气)接触;③温度达到可燃物的着火点。

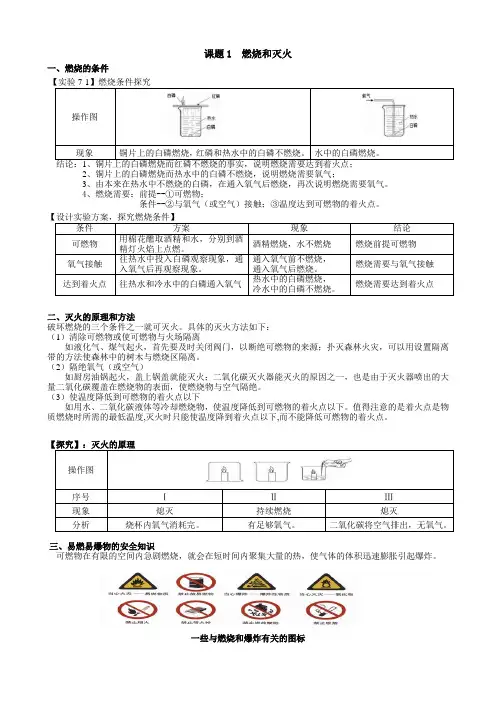

二、灭火的原理和方法

破坏燃烧的三个条件之一就可灭火。

具体的灭火方法如下:

(1)清除可燃物或使可燃物与火场隔离

如液化气、煤气起火,首先要及时关闭阀门,以断绝可燃物的来源;扑灭森林火灾,可以用设置隔离带的方法使森林中的树木与燃烧区隔离。

(2)隔绝氧气(或空气)

如厨房油锅起火,盖上锅盖就能灭火;二氧化碳灭火器能灭火的原因之一,也是由于灭火器喷出的大量二氧化碳覆盖在燃烧物的表面,使燃烧物与空气隔绝。

(3)使温度降低到可燃物的着火点以下

如用水、二氧化碳液体等冷却燃烧物,使温度降低到可燃物的着火点以下。

值得注意的是着火点是物质燃烧时所需的最低温度,灭火时只能使温度降到着火点以下,而不能降低可燃物的着火点。

Ⅱ

三、易燃易爆物的安全知识

可燃物在有限的空间内急剧燃烧,就会在短时间内聚集大量的热,使气体的体积迅速膨胀引起爆炸。

一些与燃烧和爆炸有关的图标。

课题1 燃烧和灭火

一、教学目标

1、知识与技能

①认识燃烧条件和灭火原理;

②初步学会灭火器的选择和使用;

③了解易燃物和易爆物的安全知识;

2、过程与方法

①通过实验认识探究问题方法;

②对实验现象进行分析归纳得出结论;

3、情感态度价值观

①认识燃烧实质及其对生活产生重大影响;

②了解火灾危害与防护方法,了解逃生一般方法。

二、重点和难点

重点:燃烧条件灭火原理

难点:利用燃烧条件和灭火原理解释一些日常现象。

三、教学方法

设计一些探究活动,以突破教学的重点和难点

四、课时安排

一课时

五、教学过程设计。

第七单元燃料及其利用课题1燃烧和灭火【学习目标】1.知识与技能:(1)通过燃烧的现象了解燃烧的概念。

(2)认识燃烧的条件和灭火的原理。

2.过程与方法:(1)能依据控制变量的思想设计实验,探究燃烧条件是否缺一不可。

(2)能运用燃烧条件和灭火原理分析实际问题。

3.情感态度与价值观:通过对燃烧利弊的分析,树立科学的物质观,学会用辩证的观点看待事物。

【学习重点】燃烧的条件及灭火的原理。

【学习难点】燃烧条件的探究。

【课前准备】《名师测控》:预习赠送的《考点必背》。

一、情景导入生成问题约五十万年前,北京人就已经用火。

火是人类打开化学大门的第一把钥匙。

有了火,粘土烧成了陶器,矿石炼出了金属,陶器时代,青铜时代,铁器时代,蒸汽机时代,神六升天……人类每前进一步都与火有着密切的联系。

当然,火有时也会给人们带来一定的灾难,如居民区火灾,工厂火灾,森林火灾……造成人员伤亡和财产的损失。

火有“功”也有“过”。

说到火,我们很自然就想到了燃烧。

二、合作探究生成能力知识模块一燃烧和燃烧的条件观看实验7—1,完成课本P129的讨论题,并总结燃烧的条件。

投影:几种可燃物的着火点。

提出问题:物质燃烧需要哪些条件?讨论交流:结合生活实例和经验讨论相关原因。

了解燃烧的条件。

探究实验:可燃物燃烧的条件。

投影:燃烧条件实验。

学生:观察并思考燃烧的条件。

实验:做课本P128实验7-1。

投影:燃烧条件的视频。

学生:更深入地感受燃烧所需要的条件。

归纳总结1.燃烧是可燃物与氧气发生的一种发光、放热的剧烈的氧化反应。

着火点是达到燃烧所需要的最低温度。

2.燃烧的条件:(1)物质具有可燃性。

(2)可燃物与空气(或氧气)接触。

(3)可燃物的温度达到燃烧所需的最低温度(即可燃物的着火点)。

三个条件必须同时具备,缺一不可。

知识模块二灭火的原理提出问题炒菜时油锅中的油不慎着火,怎样灭火?纸箱、油罐着火,怎样灭火?森林火灾又怎样扑灭呢?讨论交流:结合生活实例和经验讨论相关原因。

第七单元燃料及其利用

课题 1 燃烧和灭火(1)

【教材分析及学情分析】

本课题是九年级化学第七单元课题 1 的内容,通过前面六个单元的学习,学生已经掌握了相当的化学知识,逐步形成了对化学实验的观察、分析能力,因此,本课题的学习对学生来说,难度并不算大。

而且,燃烧是日常生活中常见的现象,学生已有的生活经验中已经储

备了一定的关于燃烧的知识,对燃烧现象显示出极大的兴趣。

本课比较适合在激发学生兴趣的前提下,引导学生进行自主探究活动,通过恰当的预设性学习,让学生通过自己的探究、观察、分析来获取本课主要知识点,充分发挥直接经验的作用。

本课以火灾现场的视频及赞美火的图片引入新课,让学生在感受火给人类带来温暖、文明的同时,又深深体会到火使用不当给人类带来了巨大的灾难。

由此,引发了学生想要进一步了解燃烧的欲望。

通过对已学的几个燃烧现象的回顾,让学生自主总结燃烧的定义,这点主要在预习作业的完善环节体现。

然后结合学生的实际经验,组织小组讨论,燃烧现象的发生,与哪些因素有关?学生由学习的兴趣转入问题的思考,进行猜想,设计实验方案,汇报方案,然后动手实验验证猜想,做完实验后小组汇报,反思评价原来的猜想,最终得出燃烧的条件。

然后提出问题:燃烧的三个条件是否同时具备?演示实验7-1 ,从而归纳出燃烧的三个条件必须同时具备,缺一不可。

并且借此顺利过渡到灭火原理上,并且通过实验探究分析生活中常见的灭火方法。

整节课以学生小组活动为主,充分体现了学生的主体作用。

【教学目标】知识与技能:

1.知道燃烧的条件和灭火的原理。

2.分析实验中的燃烧现象,综合认识燃烧的条件,培养综合分析问题的能力。

3.由燃烧的条件和生活经验,推想出适当的灭火方法,培养推理能力。

过程与方法:

通过对实验的观察和分析,学习对事实进行分析得出结论的科学方法。

情感态度与价值观:

1.体会了解自然规律,才能更好地利用自然,形成科学自然观。

2.树立防火安全意识,培养关注社会意识。

【教学重点】燃烧的条件和灭火的方法。

【教学难点】燃烧的条件和灭火的方法。

【板书设计】课题1 燃烧和灭火

1、燃烧的定义

2、燃烧的三个条件(同时具备、缺一不可)

可燃物、氧气(或空气)、达到燃烧所需的最低温度(着火点)

3、灭火的原理(破坏任何一个条件即可)

隔绝氧气、降低温度到着火点以下、清除可燃物

【教学反思】总体上看,这节课基本上达到了新课程标准要求的预期目标,充分利用各

种生活资源,挖掘教材,构建关于燃烧的知识体系,在实践中促进学生发展,课堂气氛活跃而有序。

本课的最大特点是:学生的自主活动时间较为充足、参与面广、课堂气氛活跃、学习的积极性高,学生的主观能动性和聪明才智被激发、被展示,学生的学习情绪饱满、教

学效率高。