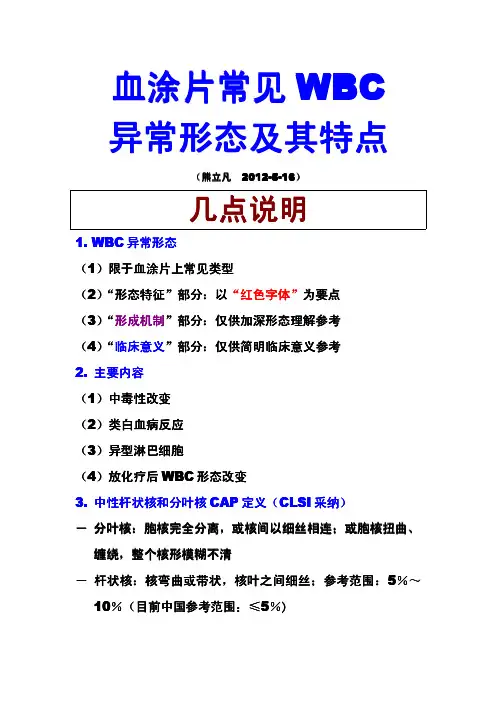

末梢血涂片白细胞形态变化及临床意义

- 格式:doc

- 大小:768.01 KB

- 文档页数:23

外周血细胞形态的临床意义摘要:一、外周血细胞形态的基本概念二、外周血细胞形态的临床检测方法三、外周血细胞形态的临床意义1.红细胞形态2.白细胞形态3.血小板形态四、外周血细胞形态异常的临床应用五、总结正文:外周血细胞形态的临床意义外周血细胞形态是指血液中红细胞、白细胞和血小板的外观特征。

这些形态特征对于临床诊断和治疗疾病具有重要意义。

本文将详细介绍外周血细胞形态的临床意义,以便于大家更好地理解其在临床实践中的应用。

一、外周血细胞形态的基本概念外周血细胞形态主要包括红细胞、白细胞和血小板的外观特征。

红细胞形态主要包括大小、形状、染色质等方面;白细胞形态主要包括大小、形状、核形等方面;血小板形态主要包括大小、形状、颗粒等方面。

二、外周血细胞形态的临床检测方法临床检测外周血细胞形态主要通过光学显微镜进行。

在光学显微镜下,医生可以观察到血细胞的形态特征,从而为诊断和治疗疾病提供依据。

此外,现代医学还采用自动化血液分析仪对血细胞形态进行检测,提高检测的准确性和效率。

三、外周血细胞形态的临床意义1.红细胞形态红细胞形态异常常见于多种疾病,如缺铁性贫血、β-地贫、再生障碍性贫血等。

通过观察红细胞形态的变化,可以对上述疾病进行初步诊断和病情评估。

2.白细胞形态白细胞形态异常常见于感染、炎症、免疫系统疾病等。

通过观察白细胞形态的变化,可以对病因进行初步判断,并为抗生素的应用提供参考。

3.血小板形态血小板形态异常常见于血小板减少性紫癜、骨髓增生异常综合征等。

通过观察血小板形态的变化,可以对相关疾病进行诊断和治疗。

四、外周血细胞形态异常的临床应用外周血细胞形态异常在临床诊断和治疗中具有重要意义。

例如,在临床实践中,通过观察红细胞形态异常,可以初步判断患者是否存在贫血等疾病;通过观察白细胞形态异常,可以判断患者是否存在感染、炎症等疾病;通过观察血小板形态异常,可以判断患者是否存在血小板减少性紫癜等疾病。

五、总结外周血细胞形态在临床诊断和治疗中具有重要价值。

血涂片分析在血常规检验中的重要性分析

血涂片是一种常用的血常规检验方法,通过在玻片上涂抹一层薄薄的血涂片,使用显微镜观察和分析血液细胞的形态和数量,以评估个体的健康状况。

血涂片分析在血常规检验中具有重要的意义和作用。

血涂片分析可以直观地观察血液细胞的形态和数量。

血液细胞包括红细胞、白细胞和血小板,它们的形态和数量可以反映个体的健康状况。

通过观察红细胞形态是否正常、白细胞种类和数量的变化以及血小板的聚集情况,可以初步判断个体是否存在贫血、感染、自身免疫疾病、出血等病理状态,为临床诊断提供重要参考。

血涂片分析可以帮助筛查一些常见的血液病和恶性肿瘤。

白血病、淋巴瘤、骨髓增生异常综合症等恶性肿瘤可以通过观察血涂片中白细胞形态和数量的异常来初步判断是否存在这些疾病。

红细胞形态的异常可以提示血液病如巨幼细胞性贫血和地中海贫血的存在。

血涂片分析在筛查血液病和恶性肿瘤中具有重要的意义。

血涂片分析可以评估个体的免疫功能。

通过观察血涂片中白细胞的种类和数量,可以初步判断个体的免疫系统是否正常。

淋巴细胞的数量和比例可以反映免疫功能的状态,异常的淋巴细胞比例可以提示免疫功能的低下。

观察血涂片中是否存在异常的淋巴细胞、嗜酸性粒细胞和巨噬细胞等,可以评估个体的免疫功能是否存在异常。

血涂片分析还可以帮助临床医生对一些特定疾病的诊断和治疗提供重要的指导。

通过观察血涂片中红细胞的形态和数量,可以判断是否存在缺铁性贫血、巨幼细胞性贫血等,并据此进行相应的治疗。

通过观察血涂片中白细胞和血小板的数量和形态,可以帮助诊断和治疗感染、出血等疾病。

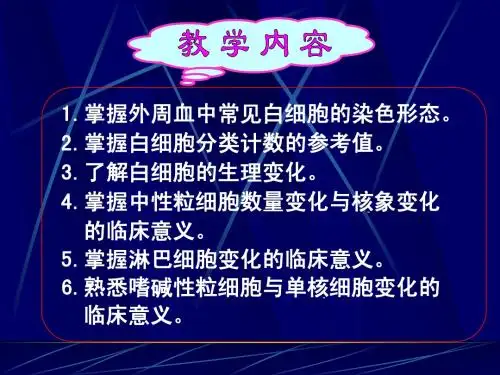

白细胞形态与分类计数检查:(人医实验诊断学书)1.中性粒细胞(1)正常形态:中性粒细胞在外周血中可分为中性杆状核粒细胞(直径为10-13um)和中性分叶核粒细胞两类(核紫色)。

细胞体呈圆形,胞质丰富,染粉红色,含较多细小均匀的淡粉红色中性颗粒。

胞核染为深紫红色,染色质紧密成块状,核形弯曲呈杆状的称杆状核,有时核弯曲盘绕而呈C形、S形、V形或不规则形,而核呈分叶核的称为分叶核,通常为2-5叶,叶与叶之间以细丝相连,一般以2-3叶居多,病理情况下,分叶可达10叶。

分叶少者属幼稚细胞,分叶越多表示越成熟或越衰老。

(2)中性粒细胞形态异常1.中性粒细胞的中毒性改变:大小不均、中毒颗粒、空泡形成、杜勒小体(胞质里的嗜碱区域)、核变性(核固缩、溶解、碎裂)2.分叶过多:这种细胞核分叶过多,常超过5叶以上、甚至在10叶以上、核染色质疏松、多见于巨幼细胞贫血或应用抗代谢药物治疗后。

3.与遗传有关的异常形态变化(3)中性粒细胞的核象变化:在正常人周围血液的中性粒细胞中,具有分叶核的占绝大多数(50%-70%)以2~3叶最多,而不分叶(杆状核粒细胞占1-5%)或分叶过多的较少。

在病理情况下,中性粒细胞核象可发生变化,出现核左移或核右移现象。

核左移——外周血中出现不分叶核粒细胞(包括杆状核粒细胞、晚幼粒细胞、中幼粒细胞或早幼粒细胞等)的百分率增高(超过5%)时,称核左移。

核轻度左移伴白细胞总数及中性粒细胞百分率增高者,表示感染轻,机体抵抗力强。

核明显左移伴白细胞总数及中性粒细胞增多者,表示感染严重。

核显著左移但白细胞总数不增高或减低者者,表示感染极度严重。

核右移——正常人外周血中的中性粒细胞以3叶核者为主,若中性粒细胞核5叶以上者百分率超过3%者,称为核右移。

此时常伴白细胞总数减少。

在炎症恢复期,一过性出现核右移是正常现象,如在疾病进展期,突然出现核右移的变化,则表示预后不良。

2.嗜酸性粒细胞形态:胞体呈圆形,直径为13~15um。

白细胞分类的各项临床意义中性粒细胞中性粒细胞生理性增多:年龄;日间变化;妊娠与分娩中性粒细胞病理性增多:急性感染;严重的损伤或大量血细胞破坏;急性大出血; 急性中毒:化学药物如安眠药、敌敌畏等中毒时,代谢性中毒如糖尿病酮症酸中毒及慢性肾炎尿毒症时,常见白细胞增多,均以中性分叶核粒细胞为主;肿瘤。

中性粒细胞减少:1)某些感染:某些革兰阴性杆菌(伤寒、副伤寒沙门菌)、一些病毒感染如流感2)某些血液病:如再生障碍性贫血时,呈“三少”表现。

3)慢性理、化损伤:电离辐射(如X线等)、长期服用氯霉素后。

4)自身免疫性疾病:如系统性红斑狼疮等。

5)脾功能亢进:如门脉性肝硬化、班替综合征等均可见白细胞减少。

嗜酸性粒细胞生理变化:在劳动、寒冷、饥饿、精神刺激等情况下,外周血中嗜酸性粒细胞减少。

因此正常人嗜酸性粒细胞白天较低,夜间较高。

上午波动较大,下午比较恒定。

增多临床意义:1)过敏性疾患:如在支气管哮喘、血管神经性水肿、食物过敏、血清病时均可见血中嗜酸性粒细胞增多。

2)某些传染病:一般急性传染病时,血中嗜酸性粒细胞均减少,唯猩红热时反而增高。

3)慢性粒细胞性白血病:此时嗜酸性粒细胞常可高达10%以上,某些恶性肿瘤,特别是淋巴系统恶性疾病。

如霍奇金病及某些上皮系肿瘤如肺癌时,均可见嗜酸性粒细胞增多,一般在10%左右。

减少:伤寒、副伤寒、手术后严重组织损伤以及应用肾上腺皮质激素或促肾上腺皮质激素后。

嗜碱性粒细胞增多:慢性粒细胞性白血病、真性红细胞增多症、黏液性水肿、溃疡性结肠炎、超敏反应、甲状腺功能减退等。

减少:速发型超敏反应(荨麻疹、过敏性休克等)、促肾上腺皮质激素及糖皮质激素过量、应激反应(心肌梗死、严重感染、出血等)、甲状腺功能亢进症、库欣综合征等。

单核细胞生理性增多:正常儿童外周血中的单核细胞较成人稍多,平均为9%,出生后2周的婴儿可呈生理性单核细胞增多,可达15%可更多。

病理性增多1)某些感染:如亚急性感染心内膜炎、疟病、黑热病等;急性感染的恢复期可见单核细胞明显增多,甚至呈单核细胞类白血病反应。

白细胞分类计数的临床意义分析白细胞是人体免疫系统中至关重要的一部分,它们在疾病的诊断和治疗过程中起着重要作用。

白细胞的分类计数能够提供有关人体免疫系统功能状态的宝贵信息。

本文将分析白细胞分类计数在临床上的意义,并探讨其在疾病诊断和治疗中的应用。

白细胞是人体的免疫细胞,分为多个不同类型,包括中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞。

对这些不同类型白细胞的分类计数有助于了解机体的免疫状态、炎症程度和某些疾病的发展情况。

首先,白细胞分类计数在临床上可用于疾病的早期诊断。

不同类型白细胞的计数变化可以提示机体免疫系统的异常。

例如,中性粒细胞计数的增加常见于细菌感染,而淋巴细胞的增加可能与病毒感染有关。

嗜酸性粒细胞的增加可提示过敏反应,而嗜碱性粒细胞的增加则可能与寄生虫感染相关。

通过对不同类型白细胞计数的观察,医生可以初步判断患者所患疾病的类型,并采取相应的治疗措施。

其次,白细胞分类计数在疾病治疗过程中有助于判断疗效和预测预后。

临床研究显示,白细胞计数的变化与治疗效果密切相关。

例如,化疗或放疗后,白细胞计数的下降可能预示着治疗的有效性,而指标持续升高则可能表示治疗效果不佳。

此外,白细胞分类计数还可以评估患者的预后。

一些研究表明,某些类型白细胞比例的改变与患者的生存期相关。

因此,对白细胞分类计数的监测可以为医生提供有关治疗效果和预后的重要依据。

最后,白细胞分类计数还可以用于评估炎症反应的程度。

当身体受到感染或炎症的刺激时,白细胞数量和白细胞分类计数将发生变化。

中性粒细胞计数的增加和淋巴细胞计数的减少常见于炎症反应的发生,而白细胞计数的急剧升高则可能提示严重感染。

因此,通过白细胞分类计数,医生可以对炎症反应的程度进行初步判断,并决定是否需要进一步的治疗措施。

总结而言,白细胞分类计数在临床上具有重要的临床意义。

通过对不同类型白细胞的计数和比例的分析,医生可以了解机体的免疫状态、疾病的类型、炎症反应的程度以及治疗效果和预后的情况。

周围血细胞形态特点及临床意义昆明市儿童医院检验科胥冀周围血细胞形态及其检查的临床意义血细胞的形态不但可直接反映血液系统疾病,而且可为其它系统疾病间接提供诊断、辅助诊断、鉴别诊断、预后判断等实验室检查客观证据血细胞形态的直接检查主要使用显微镜,早在20世纪50年代发明了血细胞计数仪,如今各种血液分析仪在临床实验室得到广泛应用,它能计数血细胞数量,进行分类以及提示异常血细胞。

但是许多病理变化的血细胞,目前仍然需要人工通过显微镜检查来最终核实,确认血细胞的形态和种类。

因此,准确而熟练地识别血细胞形态具有重要的临床实际意义。

质量保证一人员资格一切与质量相关的因素中,人士科学规范检查的决定性因素。

人员资格:只有那些受过系统专业血液学细胞理论学习和实践培训、考核(包括骨髓细胞学检查)合格的人员,才能视为是检查周围血细胞形态的合格人员。

二实践积累识别血细胞形态需要长期的临床实践,特别是结合疾病,不断观察总结各类疾病发生时血细胞千变万化的形态改变的特点,从显微镜下直接积累实际的经验,为临床疾病诊断提供检验信息。

三参考图普识别血细胞形态,除了从实际工作中不断学习,还应参考他人优秀的血细胞图谱。

四操作质量1采血要熟练,防止人为溶血、凝血等。

最好用无抗凝剂的新鲜血涂片。

2 涂片血滴大小适宜,用力恰到好处,血涂片头、身、尾厚薄渐进,细胞分布均匀。

3染色常用瑞氏,瑞-吉染色法。

要求染色过程要规范,细胞之间无燃料沉淀。

良好的涂片和染色是从形态上有效识别细胞种类的关键,也是检验者判断细胞类别的信心基础。

4 镜检内容包括五个方面1 白细胞分类计数和形态观察2 红细胞数量估计和形态观察3 血小板数量估计和形态观察 4 有无异常白细胞5 有无血液寄生虫等5 镜检步骤1)低倍镜浏览全篇很重要,异常成分常集中在血片的边缘及尾部,注意有无异型淋巴细胞、原始细胞、寄生虫等。

2)高倍镜计数每个视野平均白细胞数,再乘以2×109/L,一般可估计细胞数,此方法被视为是对血液分析仪进行白细胞计数质控的有用方法/3)油镜必须用油镜才能仔细识别细胞形态,包括红细胞、白细胞和血小板的形态,同时注意是否存在幼稚细胞和有核红细胞等,计数每个视野平均血小板数,再乘以2×109/L,一般可估计血小板数为()×109/L,此法事对血液分析仪血小板计数质控的有效方法。

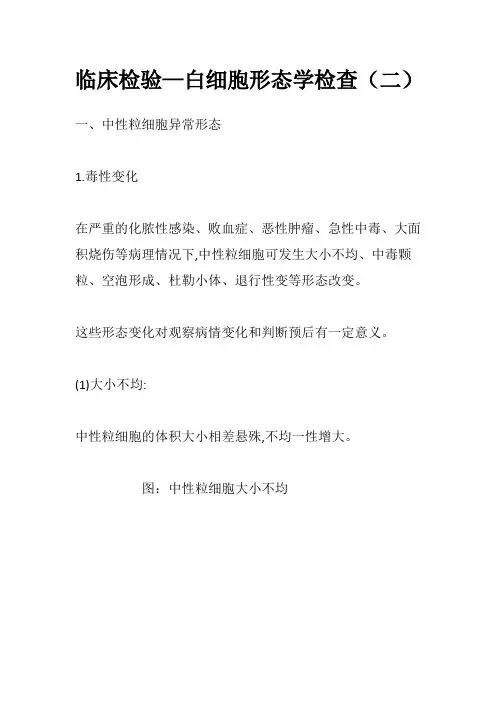

临床检验—白细胞形态学检查(二)一、中性粒细胞异常形态1.毒性变化在严重的化脓性感染、败血症、恶性肿瘤、急性中毒、大面积烧伤等病理情况下,中性粒细胞可发生大小不均、中毒颗粒、空泡形成、杜勒小体、退行性变等形态改变。

这些形态变化对观察病情变化和判断预后有一定意义。

(1)大小不均:中性粒细胞的体积大小相差悬殊,不均一性增大。

图:中性粒细胞大小不均常见于病程较长的化脓性感染,与内毒素等因素作用于骨髓早期中性粒细胞,使其发生顿挫性不规则分裂、增殖有关。

(2)中毒颗粒:在严重感染及大面积烧伤等情况下,中性粒细胞的胞质中出现比正常中性颗粒粗大、大小不等、分布不均的紫黑色或深紫褐色颗粒,这种颗粒称中毒颗粒。

图:中毒颗粒可能与特殊颗粒生成过程受阻或颗粒变性,造成2~3个嗜天青颗粒融合有关。

含有中毒颗粒的细胞在中性粒细胞中所占的比值称为中毒指数。

中毒指数愈大,感染、中毒的情况愈严重。

中毒指数=含有中毒颗粒的中性粒细胞数/所计数的中性粒细胞总数中毒颗粒极易与嗜碱性粒细胞的颗粒、血涂片染色偏碱的中性颗粒相混淆,应注意鉴别。

1)中毒颗粒粗大且染色深;嗜碱性粒细胞胞核分叶较少,颗粒大而不均,染色更深,可分布在胞核上而使胞核分叶不清。

2)中毒颗粒数量少、分布稀疏,且散在于正常中性颗粒之间。

3)血涂片染色偏碱或染色时间过长,可造成正常的中性粒细胞颗粒染色过深,此时应注意血涂片的整体染色情况,并加以鉴别。

(3)空泡形成:中性粒细胞的胞质或胞核出现1个或数个空泡。

图:空泡形成空泡是细胞发生脂肪变性或颗粒缺失的结果,常见于严重感染等。

EDTA抗凝储存血液中的细胞也可出现退行性空泡,此时,除非同时伴有其他毒性变化,否则,不宜将空泡变性归于中性粒细胞的毒性变化。

(4)杜勒小体:杜勒小体是中性粒细胞胞质中蓝色或灰色的包涵体。

常单个或成群位于细胞边缘,大小为1~2um,甚至可达5um。

由糖原颗粒和内质网组成,与正常染色区域界限模糊。

杜勒小体是胞质局部不成熟,即核质发育不平衡的表现。

末梢血涂片白细胞形态变化及临床意义1. 中性粒细胞核左移2. 外周血中性杆状粒细胞增高,并可见晚幼粒细胞、中幼粒细胞甚至早幼粒细胞时称为中性粒细胞核左移。

仅见杆状粒细胞>6%时,称为轻度核左移;杆状粒细胞>10%,伴少量晚幼粒细胞、中幼粒细胞时称为中度核左移;杆状粒细胞>25%,出现更幼稚的粒细胞如早幼粒细胞甚至原粒细胞时称为重度核左移。

重度核左移又称为类白血病反应,此时中性粒细胞常伴有明显的中毒性病理改变。

中性粒细胞核左移常见于急性化脓性感染、急性中毒、急性溶血等。

骨髓增生异常综合征(MDS)患者外周血可见原始、幼稚粒细胞,并出现病态造血,如中性粒细胞核分叶不良等。

图-1图-2图-1视野可见中性分叶粒细胞、中性杆状粒细胞、中性晚幼和中幼粒细胞。

中性粒细胞胞质中可见中毒颗粒。

图-2可见中性分叶粒细胞、中性杆状粒细胞、中幼粒细胞和早幼粒细胞。

中性粒细胞胞质中可见中毒颗粒。

2. 中性粒细胞核右移正常成熟中性粒细胞胞核以分三叶者为主,如血片中五叶核中性粒细胞>3%,则称为中性粒细胞核右移。

核右移常伴有白细胞总数减低和中性粒细胞胞体增大,常见于巨幼细胞性贫血及恶性贫血等。

其原因主要是由于缺乏叶酸、VitB12等造血物质,DNA合成减少,影响了细胞的正常分裂。

在应用某些抗核酸代谢药物及炎症恢复期等也可见核右移现象。

图-3图-3视野中可见一巨大中性粒细胞,胞核分为10余叶。

3. 中性粒细胞中毒颗粒中毒颗粒(toxic granulation) 中性粒细胞胞质中出现的粗大且分布不均的黑蓝色颗粒,称为中毒颗粒。

中毒颗粒是细胞在生成特殊颗粒过程中受到某种阻力或发生颗粒变性所致。

常见于严重的化脓菌感染及大面积烧伤等患者中。

图-4图-4视野中中性粒细胞胞质中可见粗大、分布不均的黑蓝色颗粒。

4. 中性粒细胞空泡形成空泡形成(vacuolation) 中性粒细胞胞质中出现大小不均,一个或多个空泡。

空泡是细胞受损后胞质发生脂肪变性所致。

最常见于严重感染特别是败血症中(见图-5) 。

家族性中性粒细胞空泡形成(Jordan’s 异常)是一种常染色体隐性遗传疾病。

患者在无任何感染情况下,其中性粒细胞胞质中持续存在多数空泡,单核细胞甚至淋巴细胞胞质中也可见空泡(见图-6)。

图-5图-6图-5视野中三个中性粒细胞胞质中均可见数量不等的空泡及中毒颗粒。

图-6为Jordan’s异常患者血涂片。

视野中可见二个中性粒细胞和一个淋巴细胞,中性粒细胞胞质中可见多数空泡。

5. 中性粒细胞核变性中性粒细胞核变性(degeneration of nucleus) 核变性主要包括核固缩、核溶解和核破碎等改变。

核固缩表现为细胞核染色质发生浓聚、固缩为均匀而深紫色块状。

核溶解时则可见胞核肿胀(见图-7),核染色质结构不清,着色浅淡。

伴有核破碎时,细胞核轮廓模糊。

中性粒细胞核变性常见于严重感染等。

图-7中性粒细胞核变性6.中性粒细胞杜勒小体杜勒小体(D?hle bodies) 是中性粒细胞胞质中出现的圆形、梨形或云雾状的蓝色区域,直径约l~2μm,可一个或多个。

由于严重感染导致中性粒细胞发育不良,胞质局部不成熟,残存RNA等嗜碱性物质,故染色后呈蓝色。

杜勒小体主要见于严重细菌感染、败血症等。

图-8图-9图-8和图-9视野中中性粒细胞胞质中可见1或多片蓝色斑块。

图14中性粒细胞胞质中还可见空泡。

7. 假性佩尔格尔-休特(Pelger-Hu?t)畸形Pelger-Hu?t畸形为中性粒细胞的一种常染色体显性遗传性疾病,表现为中性粒细胞核分叶障碍,细胞核呈单个圆形、椭圆形、哑铃形、花生形、眼镜形或肾形等。

核染色质高度浓聚。

Pelger-Hu?t畸形为少见类型血液病。

杂合子患者血片中异常粒细胞可达70~90%,纯合子者可达100%。

临床上患有某些疾病,如骨髓增生异常综合征(MDS)、慢性粒细胞白血病、骨髓纤维化及接受某些药物治疗后,患者的中性粒细胞可出现类似Pelger-Hu?t畸形的形态改变,称为获得性或假性Pelger-Hu?t畸形图-10图-10为MD视野中可见中性粒细胞胞核不分叶或只分为二叶。

8. 异型淋巴细胞异型淋巴细胞(abnormal lymphocyte)是一种形态变异的淋巴细胞,免疫表型显示多属T淋巴细胞。

其形态变异是病毒或某些过敏原等因素刺激,T淋巴细胞反应性增生甚至发生母细胞化所致。

正常人血片中偶可见到异型淋巴细胞。

某些病毒感染,如EB病毒、巨细胞病毒、风疹病毒、肝炎病毒等均可见淋巴细胞增高,并出现数量不等的异型淋巴细胞。

其中以EB病毒感染导致的传染性单核细胞增多症表现尤为显著,异型淋巴细胞>10%,对其诊断具有一定价值。

(1)传染性单核细胞增多症传染性单核细胞增多症是EB病毒感染引起的呼吸道传染病,是淋巴细胞反应性增生性疾患中常见的类型。

淋巴细胞增高以及异型淋巴细胞的出现是机体对病毒等刺激发生的异常血象变化。

本症好发于青少年及青壮年。

患者有明显的发热和上呼吸道感染症状,全身淋巴结肿大,以颈部淋巴结肿大最为显著,常见肝、脾肿大。

WBC正常或轻度增高,多<20×109/L,发病早期常表现中性粒细胞增高,随病情进展淋巴细胞逐渐增高,可达60~90%。

异型淋巴细胞>10%。

根据异型淋巴细胞的形态特点,可将其分为三型:Ⅰ型(空泡型)此型最为常见。

淋巴细胞胞体大小正常或稍大,多呈圆形。

胞核圆形、椭圆形、肾形或不规则形。

核染色质致密、粗糙,呈不规则聚集。

胞质量中等,深蓝色,常有空泡,一般无颗粒(图-11)。

Ⅱ型(不规则型)胞体较淋巴细胞明显增大,外形不规则。

胞核圆形、椭圆形,可见不规则形。

核染色质致密、浓染,可见不规则聚集。

胞质量丰富,淡蓝色,边缘较深染,可见少量嗜苯胺蓝颗粒(图-12)。

Ⅲ型(幼稚型)胞体较大,多呈圆形。

胞核大,呈圆形或椭圆形,核染色质较细致,可见1~2个核仁。

胞质量较少,呈深蓝色,多不见颗粒,可见少数空泡(图-13)。

图-11 Ⅰ型异型淋巴细胞图-12 Ⅱ型异型淋巴细胞图-13 Ⅲ型异型淋巴细胞(2)鉴别诊断虽然传染性单核细胞增多症的诊断多无难度,但由于细胞形态的变异,为明确诊断仍应与某些淋巴细胞增殖性疾病加以鉴别,以免误诊。

①与急性淋巴细胞白血病鉴别传染性单核细胞增多症和急淋白血病某些临床特征有较为相似之处。

如二者均好发于青少年;均可出现发热、咽痛、淋巴结肿大、肝、脾肿大、WBC增高等。

传染性单核细胞增多症患者淋巴细胞增高,白细胞分类时淋巴细胞常>40%,中性粒细胞相对减低,但常可见核左移。

异型淋巴细胞>10%,若异型淋巴细胞以Ⅰ型或Ⅱ型者为主,由于其形态特征明显而易于诊断。

但若以幼稚型居多时,则需根据其他检验方可确诊。

如血清EB病毒抗体(IgM)阳性,对传染性单核细胞增多症急性期的诊断具有重要意义。

急淋白血病患者除WBC增高外,多伴有贫血和PLT减低,血片中可见数量不等原淋巴细胞及幼淋巴细胞。

骨髓检验二者截然不同。

急淋白血病时骨髓中有核细胞极度增生,以原淋巴细胞为主,>30%,PAS反应(糖原染色)呈强阳性。

80%左右急淋白血病为B淋巴细胞型,白血病细胞主要表达CD10、CD19、CD22、CD20、cyCD79a等B淋巴细胞免疫标志。

白血病时还可有遗传学变异。

传染性单核细胞增多症患者骨髓中淋巴细胞百分比正常或仅轻度增高,可见少量异型淋巴细胞且异型淋巴细胞多属T淋巴细胞。

②与淋巴细胞慢性增殖性疾病鉴别淋巴细胞慢性增殖性疾患如慢性淋巴细胞白血病、毛细胞白血病、幼淋巴细胞白血病及巨球蛋白血症等其临床特征与传染性单核细胞增多症有所不同,多好发于老年人,起病隐匿,进展较慢,可表现肝、脾、淋巴结肿大。

异常细胞多分化较好,形态特点较为明确。

但某些形态变异或不典型病例,仅凭细胞形态学不足以作出诊断时,尚需加以鉴别。

此时根据骨髓检验、细胞化学染色、细胞免疫表型、某些血清学检验如血清蛋白测定、免疫球蛋白测定、免疫电泳、透射电镜及扫描电镜等进一步明确诊断。

③与传染性淋巴细胞增多症等鉴别传染性淋巴细胞增多症也好发于儿童,但患儿可无任何症状及异常体征,部分患儿表现低热或轻微上呼吸道感染症状,无肝、脾肿大,无全身淋巴结肿大。

患者WBC增高,可达(20~30)×109/L,甚至更高。

白细胞分类可见淋巴细胞明显增高,可>60%,重者可>90%。

但增生的淋巴细胞多为成熟的小淋巴细胞,偶见异型淋巴细胞。

嗜异凝集试验阴性,EB病毒抗体阴性。

传染性淋巴细胞增多症与柯萨奇病毒、12型腺病毒等感染有关。

9. 淋巴细胞增高血液白细胞分类计数,淋巴细胞占20~40%,绝对计数为(1.0~4.8)×109/L。

婴幼儿淋巴细胞可生理性增高,新生儿淋巴细胞可高达50%以上,并持续至6~7岁,以后逐渐降至成人水平。

病理性淋巴细胞增高分为相对增高和绝对增高。

相对性淋巴细胞增高主要见于再生障碍性贫血、粒细胞减少症、粒细胞缺乏症等,由于中性粒细胞严重减低以致淋巴细胞百分比相对增高,但绝对计数不增高。

成人血液淋巴细胞计数>5.0×109/L时,称为淋巴细胞增高。

图-14图-14为一新生儿血涂片。

视野中可见淋巴细胞增多。

淋巴细胞形态染色大致正常。

(1)感染性疾病某些病毒性感染疾患,如麻疹、风疹、水痘、流行性腮腺炎、传染性单核细胞增多症、传染性淋巴细胞增多症、巨细胞病毒感染、病毒性肝炎等均可见淋巴细胞增高。

某些细菌感染,如百日咳杆菌、结核杆菌感染也可引起淋巴细胞增高。

此时可根据患者的年龄、流行病史、临床表现、血液学包括细胞形态学检验、血清学检验、微生物学检验等进行诊断和鉴别诊断。

(2)淋巴细胞系统恶性肿瘤①急性淋巴细胞白血病患者WBC增高,可达(10~30)×109/L甚至更高。

细胞分类时以原淋巴细胞为主,可达90%以上。

中性粒细胞明显减少甚至缺如,涂片中易见篮状细胞,偶可见幼红细胞。

多数患者伴贫血和PLT减低。

②淋巴细胞慢性增殖性疾病如慢性淋巴细胞性白血病,幼淋巴细胞白血病,毛细胞白血病,高分化淋巴瘤白血病等。

其中毛细胞白血病时,白细胞总数可不增高,部分患者可表现为全血细胞减低,但白细胞分类时可见淋巴细胞相对增高,并可见数量不等的毛细胞。

10. 嗜酸粒细胞增高由于嗜酸粒细胞在外周血中所占比例有限,非显著性增高时,多不会导致白细胞总数的变化。

嗜酸粒细胞>5%、绝对数>0.5×109/L时,称为嗜酸粒细胞增高(eosinophilia)。

嗜酸粒细胞计数与昼夜生理变化和家族遗传等有关。

常见引起嗜酸粒细胞增高的病因如下。

(1)反应性增高①最多见于过敏性疾患如支气管哮喘、风疹、血管神经性水肿、食物或药物过敏等,嗜酸粒细胞增高可>10%。