钱字的起源与演变学习资料

- 格式:doc

- 大小:1.46 MB

- 文档页数:10

年、福字、钱的起源与演变_福字的起源与演变甲骨文的“年”字像一个人头顶着一捆谷物。

有的“年”字上边像禾苗,下边像人。

禾在古代就是谷物,是各类谷物的通称,就像我们今日把各种谷物叫做“农作物”或者“庄稼”一样。

那么,为什么把年和庄稼联系在一起呢?在古代,中国以农为本,用农耕立国,炎帝神农氏就是这个时代的领路人。

炎帝培育了中国最早的粟类谷物。

这些谷物原本是野生的狗尾巴草,经过培育成为穗大粒饱的野生优良品种,耐寒喜温,生长期短,适合在黄土地区半干旱气候条件下生长,是旱地主要农作物。

古人通过对谷物生长周期的观看,•产生了时间周期的概念,人们把一年分为十二个月,•也就是地球环绕太阳一周的时间。

后来人们又把十二个月的时间分为春、夏、秋、冬四个季节,在这四个季节里,更明确了“春种秋收”的时间概念。

秋收之后,粮食归仓,俗话说“秋收冬藏”,丰收的谷物要由人来肩扛人背,“年”字就是人扛着沉甸甸的谷穗,表示年成、收获、丰收的意思。

有了粮食,生活得到了改善,也有了过年的物质保证。

在每年的农历十二月也就是“腊月”,古人就要进行祭天祭地祭祖先的活动,以此来表示丰收的喜悦,人们把这种活动叫作“腊祭”。

这种腊祭习俗后来演化成“辞旧岁、迎新春”的过年活动。

中国是农业大国,支配农业生产都是根据农历计算的,春节这段时间不管是南方还是北方都是农闲的季节,人们有比较充裕的时间过年。

中国人过年特别隆重,一进腊月门,杀猪宰羊、蒸年糕、做米酒、购买年货等等,简直是不行开交。

三十儿晚上红灯高挂,贴年画,放鞭炮,吃年夜饭。

年夜饭当中的饺子特殊受欢迎。

据说“饺子”这个词语是在三国时期就有了,距今已有一千六百多年的历史。

还有一种说法,夜里十一点到其次天凌晨一点是子时,也是新旧年的交替时间,人们称之为“交子”之时,后来把这个时间吃的食物叫“交子”,由于是食品,就在“交”字的旁边加个“食”字,成为“饺子”。

今年的饺子明年吃,象征年年有余。

吃完了饺子,晚辈要向长辈拜年,大年初一亲戚邻里见面也相互拜年,说“恭喜发财”、“过年好”等一些喜庆吉利的话。

钱字的故事钱,是人类社会交易的媒介,也是人们财富的计量单位。

不同的文化、不同的历史时期,钱币的形态和使用方式也略有不同。

然而,纵观历史,我们会发现“钱”字的故事,不仅仅是一种货币的象征,也代表着更深层次的意义。

1. “钱”字的起源“钱”字最初的原型是象形文字“戈”,又称为戈耳。

据考证,戈耳是春秋时期钱财单位的代表。

这个字形繁琐,不便书写和记忆,于是在秦代,改为了“钱”,由此“钱”字正式成为代表钱财的符号。

2. 钱的发展从古代的贝壳,到兵器、布帛等物品,再到较为规范的金属货币,钱的形态发展经历了多个阶段。

在我国,最早的铸币发生在公元前770年左右的春秋时期。

当时的货币是铜钱,以青铜制成,形状为圆形或方形,有方孔或圆孔,通常称为“布钱”或“铜钱”。

明朝时期,中国就已经制造了世界上最早的纸币。

这种纸币不具有金属的价值,只有它代表的货币价值。

其中最著名的便是明朝朱元璋发行的“大明宝钞”。

时至今日,纸币已成为主要的货币形式之一,而且随着科技的不断发展,数字货币也逐渐兴起。

3. 钱的文化内涵在人们的眼中,“钱”除了是交换、储蓄的媒介,也承载着很多文化内涵。

在中国古代,许多钱币上都刻有人物神仙、花鸟鱼虫、文字、纹饰等图案,这些图案代表着人们对生活、对祖先的崇敬和祷告。

在藏族地区,人们喜欢在绸带上装饰钱币,并将之系于头上,以求神明保佑。

此外,在现代社会,“有钱”和“没钱”成为了一种人们普遍认可的标志,这种标志既可能代表物质财富的积累,也可能代表精神上的满足。

4. 钱的文学表达无论在古代还是现代,钱在文学作品中都有着不少的朝夕之间。

从《红楼梦》中的有钱老爷二世祖贾家,到《还珠格格》中的雍正皇帝,再到近年来大家熟知的电视剧《楚乔传》中的招摇商人,钱的形象一直在文学作品中发挥着重要的角色。

除此之外,许多文学作品还通过对钱的描写,传递着对社会和人性的深刻探讨,如钱钟书先生的《围城》和老舍先生的《茶馆》,都深刻地反映了中国传统社会的风貌、人情世故和价值取向。

“钱”这一名称的由来1.“钱”这一名称的由来说到“钱”,我想大多数的人都会认为这是现代人们对货币的一种“俗称”。

实际上,“钱”这一名称并不是现代才有的,它出现的很早,可以说是货币最早的名称。

因为我国最早的金属铸币就叫“钱”。

下面我就给大家说说“钱”的来历。

日常生活中我们每时每刻都离不开的“钱”,最初竟然是一种农具的名称。

这可能有点出乎大家的预料,是真的吗?确实是真的!这样说是有依据的。

在我国第一部诗歌总集《诗经》里,有一篇《周颂·臣工》,记载的是周王在举行农耕仪式时唱的一段歌词,其中有一句就提到了“钱”。

歌词是这样说的:“命我众人,庤(zhi)乃钱鎛(bo)”。

意思是周王命令他属下的做农活的人们,说他要去视察开镰收割庄稼,要他们整理好铁锹和锄头等农具。

这里的“钱”,《说文解字》解释说是古代的一种农具,与铲同类,类似我们所用的铁锹,使用的时候,器身与土地垂直,用于起土;“鎛”是指锄,也是一种农具,使用的时候,器身与土地平行,用于锄草。

由此可知,“钱”与“鎛”都是当时农具的名称,分别相当于我们现在用的“铲”与“锄”。

后来被称为“钱”的那种青铜货币,显然就是从农具“钱”逐渐演变而来的,我们现在将货币统称为“钱”就是来源于此。

又因为在古代,“布”是“鎛”的同声假借字,可以相互借用。

因此,春秋战国时期将铲形铸币称为“布”,也是源于此。

西周的时候布币是从铲形农具演变来的,这除了在《诗经》中能找到依据之外,从出土的实物上我们也能发现它们之间的承继关系。

因为华夏文明根植于中原地区的农耕社会,因此,在早期的商品交换过程中,用青铜制作的农具自然最容易被大家接受,因此就演变成为一般等价物,并逐渐发展成为了货币。

也就是说我国古代最早的青铜铸币,是由原始的农具“铲”演变来的。

这种演变的痕迹,从钱币实物上就可以看出来。

比如,早期布币的上端即首部,仍然保留有一个用来插木柄的銎(qióng)。

因为銎是空心的,所以在銎里还保留有泥土,被称为范芯。

”年“”钱“”福“的起源和演变“年”“钱”“福”的起源和演变“年”,这个字承载着深厚的历史和文化内涵,对于中华民族来说,它不仅仅是一个时间的计量单位,更是一种情感的寄托,一个团圆的象征。

据考证,“年”最初的含义与农业生产密切相关。

在古代,人们以农耕为主,春种秋收,寒来暑往,依据自然的节律安排生活和劳作。

大约在新石器时代,“年”代表着谷物的成熟周期。

一年一熟的庄稼,从播种到收获,经历了一个完整的周期,这便被人们视为“一年”。

当时的人们观察到,寒冬过后,大地复苏,草木重新生长,谷物再次播种,周而复始。

于是,“年”成为了一个标志着时间轮回和季节更替的重要节点。

随着时间的推移,“年”逐渐被赋予了更多的文化意义。

传说中,有一种叫“年”的怪兽,头长尖角,凶猛异常,每到除夕就会出来吞食牲畜、伤害人命。

为了躲避“年”的伤害,人们在除夕这天,全家团聚在一起,贴红春联、挂红灯笼、放鞭炮,整夜不睡,等待“年”的离去。

这种习俗逐渐流传下来,成为了我们今天所说的“过年”。

过年的习俗丰富多彩,各地虽有差异,但都充满了喜庆和欢乐的氛围。

比如,年夜饭是过年的重头戏,一家人围坐在一起,共享丰盛的美食,寓意着团圆和幸福。

长辈给晚辈发压岁钱,希望孩子们在新的一年里健康成长。

拜年则是人们相互表达祝福,增进感情的方式。

再说“钱”,这是一个与人们生活息息相关的字。

在古代,“钱”最初是以实物形式存在的。

早期的人类社会,是以物易物的交易方式。

随着社会的发展,人们逐渐发现某些物品具有普遍的接受性和价值衡量性,比如贝壳。

贝壳因为其美观、稀有和不易获取的特点,成为了最早的货币之一。

后来,金属货币逐渐出现。

中国古代的铜钱,外圆内方,蕴含着天圆地方的哲学思想。

铜钱的使用延续了很长时间,对经济的发展和贸易的往来起到了重要的推动作用。

随着商业活动的日益频繁,纸币应运而生。

纸币的出现,大大方便了交易和携带,促进了经济的快速发展。

到了现代,电子货币、数字货币逐渐走进人们的生活。

年、钱、福的起源和演变1、年的来历相传,中国古时候有一种叫"年"的怪兽,头长触角,凶猛异常。

"年"长年深居海底,每到除夕才爬上岸,吞食牲畜伤害人命。

因此,每到除夕这天,村村寨寨的人们扶老携幼逃往深山,以躲避"年"兽的伤害。

这年除夕,桃花村的人们正上山避难,村外来了个乞讨的老人,只见他手拄拐杖,银须飘逸,目若朗星。

乡亲们有的封窗锁门,有的收拾行装,到处人喊马嘶,谁还有心关照这位乞讨的老人。

只有村东头一位老婆婆给了老人些食物,并劝他快上山躲避"年"兽,那老人捋髯笑道:婆婆若让我在家呆一夜,我一定把"年"兽撵走。

老婆婆惊目细看,见他鹤发童颜、气宇不凡。

可她仍继续劝说,乞讨老人笑而不语。

婆婆无奈,只好撇下家,上山避难去了。

半夜时分,"年"兽闯进村。

它发现村里气氛与往年不同:村东头老婆婆家,门贴大红纸,屋内烛火通明。

"年"兽浑身一抖,怪叫了一声。

"年"朝婆婆家怒视片刻,随即狂叫着扑过去。

将近门口时,院内突然传来"砰砰啪啪"的炸响声,"年"浑身战栗,再不敢往前凑了。

原来,"年"最怕红色、火光和炸响。

这时,婆婆的家门大开,只见院内一位身披红袍的老人在哈哈大笑。

"年"大惊失色,狼狈逃蹿了。

第二天是正月初一,避难回来的人们见村里安然无恙十分惊奇。

这时,老婆婆才恍然大悟,赶忙向乡亲们述说了乞讨老人的许诺。

乡亲们一齐拥向老婆婆家,只见婆婆家门上贴着红纸,院里一堆未燃尽的竹子仍在"啪啪"炸响,屋内几根红腊烛还发着余光……欣喜若狂的乡亲们为庆贺吉祥的来临,纷纷换新衣戴新帽,到亲友家道喜问好。

这件事很快在周围村里传开了,人们都知道了驱赶"年"兽的办法。

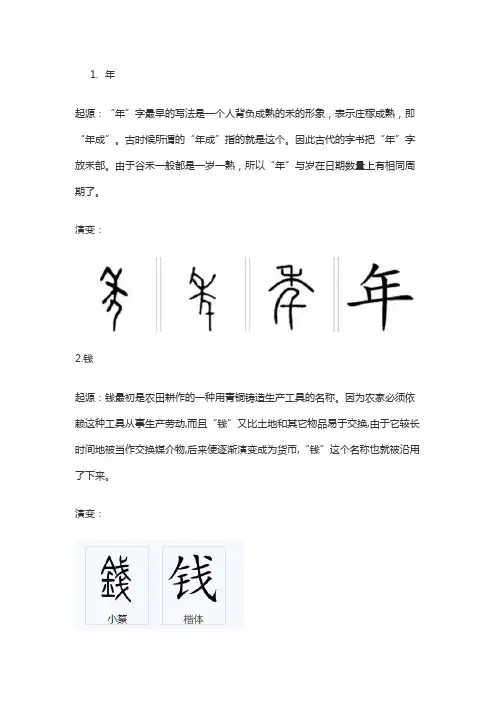

1.年

起源:“年”字最早的写法是一个人背负成熟的禾的形象,表示庄稼成熟,即“年成”。

古时候所谓的“年成”指的就是这个。

因此古代的字书把“年”字放禾部。

由于谷禾一般都是一岁一熟,所以“年”与岁在日期数量上有相同周期了。

演变:

2.钱

起源:钱最初是农田耕作的一种用青铜铸造生产工具的名称。

因为农家必须依赖这种工具从事生产劳动,而且“钱”又比土地和其它物品易于交换,由于它较长时间地被当作交换媒介物,后来便逐渐演变成为货币,“钱”这个名称也就被沿用了下来。

演变:

3.福

起源:

“福”字在甲骨文中是“两手捧酒浇于祭台之上”的会意字,是古代祭祀的形象写照。

由此可见,“福”的最原始含义是“向上天祈求”。

后来,“福”又成为特指祭祀用的酒肉。

《国语?晋语二》上载:“今夕君梦齐姜,必速祠而归福……骊姬受福,乃置鸩于酒,置堇于肉。

”后人注:“福,祭祀用胙肉也。

”

随着社会的发展,福的含义被逐渐延伸、扩展。

如《左传?庄公十年》载:“小信未孚,神弗福也。

”这里福是护佑的意思。

我国最早的字书《说文解字》对福的解释基本采用的是《左传》上的说法:“福,佑也。

”意为神灵保佑,逢凶化吉为福。

演变:。

古代形容钱的字

【实用版】

目录

一、古代形容钱的字的来源和含义

二、古代形容钱的字的演变和现代用法

三、古代形容钱的字在中国文化中的影响和价值

正文

一、古代形容钱的字的来源和含义

古代形容钱的字是“钱”,它的起源可以追溯到商朝时期。

在古代,钱是一种度量单位,用来衡量贵重物品的价值,如黄金、白银和布匹等。

随着时间的推移,钱的含义逐渐扩展,不仅指代具体的货币,还用来泛指财物和财富。

二、古代形容钱的字的演变和现代用法

随着历史的发展,钱的字形和含义不断演变。

从最初的象形文字,到甲骨文、金文、小篆等各种字体,钱的字形逐渐简化。

在现代汉语中,“钱”字已经成为一个常用词汇,除了表示货币之外,还可以用来形容富有、昂贵等含义。

同时,钱字在词汇中也衍生出了许多相关词汇,如“赚钱”、“花钱”等。

三、古代形容钱的字在中国文化中的影响和价值

古代形容钱的字“钱”在中国文化中具有重要影响和价值。

在封建社会,钱是权力和地位的象征,对于维护社会秩序和稳定起到重要作用。

此外,钱在中国文化中还寓意着吉祥和幸福,如古语所说“金钱财宝,福禄寿喜”。

另一方面,钱字也反映了人们对物质生活的追求和价值观念,如“君子爱财,取之有道”。

第1页共1页。

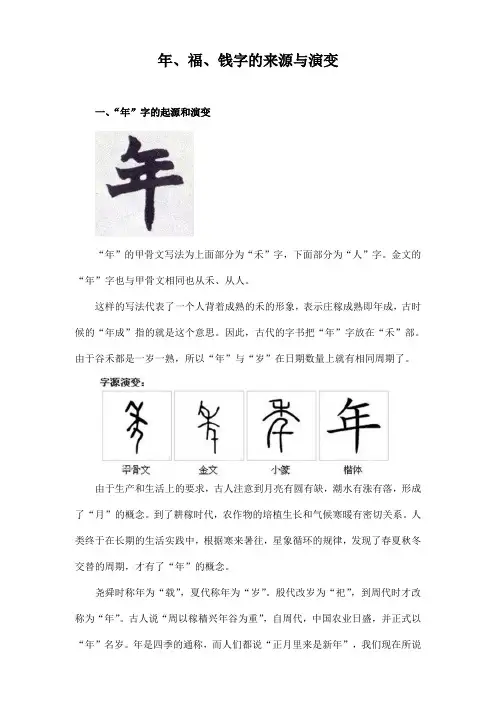

年、福、钱字的来源与演变一、“年”字的起源和演变“年”的甲骨文写法为上面部分为“禾”字,下面部分为“人”字。

金文的“年”字也与甲骨文相同也从禾、从人。

这样的写法代表了一个人背着成熟的禾的形象,表示庄稼成熟即年成,古时候的“年成”指的就是这个意思。

因此,古代的字书把“年”字放在“禾”部。

由于谷禾都是一岁一熟,所以“年”与“岁”在日期数量上就有相同周期了。

由于生产和生活上的要求,古人注意到月亮有圆有缺,潮水有涨有落,形成了“月”的概念。

到了耕稼时代,农作物的培植生长和气候寒暖有密切关系。

人类终于在长期的生活实践中,根据寒来暑往,星象循环的规律,发现了春夏秋冬交替的周期,才有了“年”的概念。

尧舜时称年为“载”,夏代称年为“岁”。

殷代改岁为“祀”,到周代时才改称为“年”。

古人说“周以稼穑兴年谷为重”,自周代,中国农业日盛,并正式以“年”名岁。

年是四季的通称,而人们都说“正月里来是新年”,我们现在所说的过年则专指农历年的开头---岁首。

二、“福”字的起源和演变“福”字在甲骨文里的意思是:两手捧酒坛把酒浇在祭台上的会意字。

它是从“示”、“畐”声的形声字。

“福”字从“示”,是与祈祷有关。

现在的“福”字,由“示”、“一”、“口”和“田”组成,“示”,指神抵;“田”,指耕地、打猎;“一”字,按《说文》解释说:“一,惟初太始,道立于一,造分天地,化成万物”;“口”字,《说文》说:“口,人所以言食也。

”在这个福字上,寄托了老百姓祈求得到田地,以满足温饱需求的愿望。

现在,福字在现代汉语中是一个常用字,用来表示幸福、福气等义。

三、“钱”字的起源和演变“钱”字从“金”从“戋”。

本义是农具名称,即铁铲。

上古时期曾以农具作为交易媒介,其后铸造货币又仿其形为之,因此引申为货币、钱财。

“钱”是商品交换物,在原始社会末期最早出现的“钱”是实物,贝是我国最早的货币。

在中国汉字中,凡与价值相关的字,大都从“贝”。

随着商品交换的发展,海贝已无法满足人们的需求,所以,商朝开始用铜仿制海贝,开始了人工铸币的大量使用。

古代形容钱的字摘要:一、古代钱的起源与演变二、古代钱的基本单位三、古代钱的计量单位四、古代钱的形制与种类五、古代钱的文化象征意义正文:一、古代钱的起源与演变在我国古代,钱的概念和形式经历了漫长的演变过程。

最早的钱币起源于商朝,那时的钱主要以金属为材料,如铜、银、金等,形状各异,如铲、刀、饼等。

随着时间的推移,钱币的形制逐渐统一,材质也更加精炼。

春秋战国时期,各国开始发行自己的货币,如楚国的“郢爰”、齐国的“齐刀”等。

秦朝统一六国后,始皇帝下令统一全国货币,发行圆形方孔钱,这是我国历史上第一个统一的货币制度。

二、古代钱的基本单位古代钱的基本单位是“文”,一文钱相当于一铢铜。

随着时间的推移,钱的单位逐渐演变,如唐代的一文钱等于十钱,宋代的一文钱等于一百二十钱等。

除了“文”之外,古代还有“贯”这个单位,一贯通常是指一千文。

在古代文学作品中,我们常看到“多少贯”来描述一个人的财富。

三、古代钱的计量单位古代钱的计量单位除了“文”和“贯”之外,还有“石”、“斤”、“两”等。

这些单位通常用来计量金银等贵金属。

如唐代一石银等于五十两,宋代一两金等于十两银等。

四、古代钱的形制与种类古代钱的形制种类繁多,除了前面提到的铲、刀、饼等,还有后来的方孔圆钱、铜钱、铁钱、纸币等。

形制的变化反映了时代的进步和货币制度的完善。

如秦朝的方孔圆钱是为了方便携带和计数,唐代的纸币则是为了解决金属货币过于沉重的问题。

五、古代钱的文化象征意义在古代,钱不仅仅是一种交换物品的工具,还承载着丰富的文化象征意义。

如古代文人常以钱为题材创作诗词,表达对金钱的看法。

钱在古代还象征着权力和地位,如赐予官员钱财作为奖赏,或者用钱来购买官职等。

“钱”的发展史货币,俗称“钱”,是社会经济发展的必然产物,反过来又带动了社会经济的深刻变革,甚至是文化的深刻变革。

稍微懂点经济学的人都知道,货币有两大基本功能:一是作为商品流通的媒介,二是为商品定价。

比如,我家是养羊的,但是我现在想吃大米,我该怎么办呢?每个人都知道,我把羊卖掉,换成钱,然后再去买大米。

但是还有另一种办法:我直接牵着羊去卖米的人家换大米!假设一只羊别人愿意换给我十斤米吧。

是不是很不可思议?但是上古时期的人就是这么干的!还有一个问题,要是这家人不想要羊,只想要牛怎么办?那我还得去找一家卖牛的,用羊换牛,然后再用牛来换大米!要是卖牛的人也不想要羊,只想要鸡呢那我还得……天哪,那样的日子简直没法活!但是有了货币就不一样了,我只要把羊换成钱,用钱几乎可以买到我想要的任何东西。

这就是货币作为商品流通媒介的作用。

那什么是为商品定价呢?这个容易理解,还是上面的例子,一只羊,第一家卖米的愿意换给我十斤,第二家愿意换给我三十斤,第三家只愿意换给我三斤,第四家……如果我不每一家都问,那我永远不知道哪一家能换到最多的大米。

但是有了货币就不一样了,我只需要知道一只羊能卖几块钱,一块钱能买几斤大米,那在哪一家买都是一样的了,不会有太大差别。

货币在这中间就起到了衡量商品价值的作用。

由于货币作为交易的中间媒介,会被大量及多次的使用,因此作为货币的物品必须具有如下特点:1、具有较为稳定和均匀的外形,不能参差不齐。

很难想象一堆石头作为货币是什么样子;2、重量不能太重,便于携带。

总不能以牛或羊什么的作为货币吧;3,易于保存,不会随时间发展而腐败变质。

食物同样不能作为货币。

中国古代货币的发展一共经历五次重大的转变:自然货币向人工货币的演变;由杂乱形状向统一形状的演变;由地方铸币向中央铸币的演变;由文书重量向通宝、元宝的演变;金属货币向纸币“交子”的演变。

一自然货币向人工货币的转变刚开始的时候人们还没掌握金属的冶炼和布的纺织,所以只能选择一些自然存在物作为交易媒介。

钱字的起源和演变简介20字Origin and Evolution of the Chinese Character "Money"The character "钱" in Chinese, which translates to "money" in English, has a fascinating history and evolution.中文的“钱”字,英文翻译为“money”,其历史演变非常有趣。

The origin of the character "钱" can be traced back to the ancient Oracle Bone Inscriptions from the Shang Dynasty (16th-11th century BC).“钱”字的起源可以追溯到商朝的甲骨文(公元前16世纪-公元前11世纪)。

It was first used to represent the round shape of a metallic coin, which was a medium of exchange during that time.当时它最初被用来表示金属货币的圆形形状,作为一种交换媒介。

Over time, the character has evolved and taken on different forms, reflecting the changing monetary systems in China.随着时间的推移,这个字已经演变出不同的形式,反映出中国不断变化的货币制度。

For example, ancient Chinese coins were often made of bronze and had a square hole in the center, which is depicted in the character"s design.例如,古代中国的货币通常是青铜制成,并在中心有一个方孔,这在字符的设计中有所体现。

姓氏钱字的研究报告

研究报告主题:姓氏钱字的起源、传承和意义

一、引言

姓氏是人们的重要身份符号之一,而姓氏中的字也无疑是一种独特的文化载体。

本研究报告旨在探讨姓氏中常见的“钱”字的起源、传承和意义,从而深入了解这一姓氏文化的独特性。

二、起源

“钱”字姓氏的起源有多种说法。

一种说法认为,源于祖先的职业与经济活动有关,比如商人、财务工作者等与钱币有关的职业。

另一种说法认为,该姓氏起源于地名,“钱”字本身在古代是指江南地区的山脉地貌,因而相应姓氏便应运而生。

三、传承

姓氏的传承与家族的延续息息相关。

在“钱”字姓氏的传承过程中,多数人通过世袭的方式传承姓氏,也有少数自行取名的情况。

在传统文化中,姓氏的传承往往与家族的重要仪式和记忆活动相结合,进一步强化家族凝聚力。

四、意义

“钱”字姓氏在文化意义上具有独特的价值。

首先,它代表了家族的繁荣和财富,因此承载了人们对经济富裕和社会地位的追求。

其次,姓氏中的“钱”字还体现了对财富和财产的重视,强调了家族中的财富管理和财经风控的重要性。

同时,“钱”字也具有音律上的特点和美感,增加了姓氏的独特性和辨识度。

五、结论

“钱”字姓氏作为一种独特的姓氏文化,其起源、传承和意义

在一定程度上反映了中国古代社会的经济发展和家族价值观。

通过对姓氏钱字的研究,我们可以更深入地认识到姓氏在家族传承和文化传承中的重要性,以及姓氏所承载的经济、社会和文化的多重含义。

以上为姓氏钱字的研究报告的综述,希望对您的研究提供帮助。

钱字演变的小故事

钱是人类社会发展的产物,它从最初的简单物物交换到今天的电子货币,经历了漫长的演变过程。

其中,钱字也不断地发生着变化。

据历史记载,最早的钱是采用贝壳和动物牙齿作为交换手段,这些贝

壳和牙齿是根据特定的规则进行评估和交换的。

后来,人们开始使用金属

作为货币,最先出现的是铜钱。

铜钱的形状是圆形的,正面印有官府的印章,背面印有文字和图案,钱字则是蚕头燕尾的形状,意为财富源源不断。

随着货币的不断改进,银元、金元等金属钱开始流通。

随后,纸币作

为一种新型货币出现,钱字的形状也发生了变化。

以中国近代银元为例,

钱字的形状变成了方形或椭圆形,正面印有各种皇帝的头像和名号,背面

印有图案和文字。

在现代,随着电子技术的快速发展,网络货币、虚拟货币等也开始流行。

这些货币的交换方式更为方便快捷,但这也意味着传统货币的物理形

态逐渐消失,钱字也从形状转变为一种符号。

不管是铜钱还是电子货币,钱字作为一种交换货币的符号始终存在,

记录着人类交换的历程。

钱字的起源与演变钱字的起源与演变起源:钱是商品交换的产物。

在原始社会末期最早出现的钱是实物。

一般来说游牧民族以牲畜、兽皮类来充当,而农业民族以五谷、布帛、农具、陶器、海贝,珠玉等来充当。

据考古发掘新石器时代晚期遗址如半坡出土大量陶罐作为殉葬物;大汶口文化殉葬大量猪头和下颚骨,表明猪和陶器在原始社会后期曾起过钱的作用。

但众所周知,流通较广的古代钱是“贝”。

因为牛、羊、猪等牲畜不能分割,五谷会腐烂,珠玉太少,刀铲笨重,故最后集中到海贝这一实物。

海贝可作颈饰,有使用价值,便于携带与计数,因此在长期商品交换中被选为钱。

在考古发掘中,夏代,商代遗址出土过大量天然贝,贝作为钱一直沿用到春秋时期。

因此中国汉字中和财富,价值有关的字大多与“贝”字有关。

演变:自然货币向人工货币的演变。

贝是我国最早的货币,商朝以贝作为货币。

在中国的汉字中,凡与价值有关的字,大都从“贝”。

随着商品交换的发展,货币需求量越来越大,海贝已无法满足人们的需求,商朝人们开始用铜仿制海贝。

铜币的出现,是我国古代货币史上由自然货币向人工货币的一次重大演变。

随着人工铸币的大量使用,海贝这种自然货币便慢慢退出了中国的货币舞台我的文具盒大家好,今天就让我给大家介绍一种物品吧!我有一个漂亮的文具盒。

那是我七岁生日时姐姐送我的。

这个文具盒是用塑料做的。

盒盖上面画着青青的草,红红的花,还有一棵古老的树,树下,白雪公主和蝴蝶公主正在笑眯眯的望着我,好像在对我说:“你也是美丽的小公主,你可一定要好好学习哟!”打开文具盒,可以看到文具盒里面分上下两层。

在它的上层,自动铅笔工作后正在休息,铅笔的旁边是它的好朋友——尺子和橡皮,仿佛在随时准备帮助铅笔更好的完成工作。

文具盒的下层,彩笔十六兄弟整装待发,仿佛在说:“小主人,我们随时听候您的命令!”这个大家庭的每个成员都可喜欢工作了:当我要写作业的时候,铅笔就会立刻跳到我手中帮助我写字;当我写错了字的时候,橡皮就很愉快的过来帮我改正错误;当我要画直线的时候,尺子就会挺身而出,大显身手;要是我想画画了,那一排彩笔就会争先恐后地来到我面前,争相展示自己的美丽……它们相处的可好了。

当然,这都是文具盒的功劳,要不是文具盒,它们怎么能成为好朋友呢?“福”字的起源和演变“福”字在甲骨文里的意思是:两手捧酒坛把酒浇在祭台上的会意字,是古代祭祀的写照。

古人祭祀总是以祈求达到希望为宗旨,因之“福”是古人祭祀时的希望。

“福”字含有五种意思:一是“寿”,即长寿,长命百岁;二是“富贵”,即财多物丰;三是“康宁”,即健康无疾患;四是“德厚”,即德善有道;五是“考终命”,即寿考自然天命;盖谓之“五福”也。

此外还有四种意义:—曰“顺”,新年伊始贴福字,祈求在新的一年里能一顺百顺,诸事如意,吉祥并臻。

二曰“保佑”,贴上福字能求得保佑,逢凶化吉,遇难呈祥。

三曰“创造幸福”,贴上福字乃告诫家庭成员,在新的一年里,全家人要团结一致,同心协力,创造一个幸福家庭。

四曰“拜”,古时祭祀要行跪拜之礼,“福”字本身就有“拜”一解。

《镜花缘》第八十五回:“于是面对戏台,福了—福’,句中的“福”则是“拜”意,即为了求得达到上述贴福字的目的,对天地鬼神为之一拜。

“福”字现在的解释是“幸福”,春节贴“福”字,无论是现在还是过去,都寄托了人们对幸福生活的向往,也是对美好未来的祝愿。

民间有的人,干脆将“福”字倒过来贴,表示“幸福已到”、“福气已到”。

“福”字倒贴在民间还有—则传说:明太祖朱元璋当年用“福”字做暗记准备杀七个与自己意见不同的人。

好心的马皇后为消除这场灾祸,令全城大小人家必须在天明之前在自家门上贴上一个“福”字。

马皇后的旨意自然没人敢违抗,于是家家都贴了“福”字,其中有户人家不识字,竟把“福”字贴倒了。

第二天,皇帝派人上街查看,发现家家都贴了“福”字,还有一家把“福”字贴倒了。

皇帝听了禀报大怒,立即命令御林军把那家满门抄斩,马皇后—看事情不好,忙对朱元璋说:“那家人知道您今日来访,故意把福字贴倒了,这不是‘福到’的意思吗 ?”皇帝一听有道理,便下令放人,一场大祸终于消除了。

从此人们便将福字倒贴起来,一求吉利,二为纪念马皇后。

民间还有将“福”字精描细做成各种图案的,图案有寿星、寿桃、鲤鱼跳龙门、五谷丰登、龙凤呈祥等。

在大力提倡社会主义精神文明的今天,“福”的涵义又有子新的拓展和升华:一心为公是福,乐于助人是福,团结友爱是福,邻里友好是福,尊老爱幼是福。

夫妻和睦是福,宽容是福,“吃亏”是福,平安是福……“只要人人都献出一份爱,世界就变成美好的人间。

”这又是人们对“福”的一种新的憧憬和向往。

由敬神求“福”,到着眼于个人的主观努力,显示了中国人民在“福”字问题上的与时俱进 !值此新的一年到来之际,笔者祝愿一切心地善良的人们,喜“福”临门,“福”星高照,永远幸福 !“年”字的来源和演变年:相传,中国古时候有一种叫"年"的怪兽,头长触角,凶猛异常。

"年"长年深居海底,每到除夕才爬上岸,吞食牲畜伤害人命。

因此,每到除夕这天,村村寨寨的人们扶老携幼逃往深山,以躲避"年"兽的伤害。

这年除夕,桃花村的人们正扶老携幼上山避难,从村外来了个乞讨的老人,只见他手拄拐杖,臂搭袋囊,银须飘逸,目若朗星。

乡亲们有的封窗锁门,有的收拾行装,有的牵牛赶羊,到处人喊马嘶,一片匆忙恐慌景象。

这时,谁还有心关照这位乞讨的老人。

只有村东头一位老婆婆给了老人些食物,并劝他快上山躲避"年"兽,那老人捋髯笑道:"婆婆若让我在家呆一夜,我一定把"年"兽撵走。

老婆婆惊目细看,见他鹤发童颜、精神矍铄,气宇不凡。

可她仍然继续劝说,乞讨老人笑而不语。

婆婆无奈,只好撇下家,上山避难去了。

半夜时分,"年"兽闯进村。

它发现村里气氛与往年不同:村东头老婆婆家,门贴大红纸,屋内烛火通明。

"年"兽浑身一抖,怪叫了一声。

"年"朝婆婆家怒视片刻,随即狂叫着扑过去。

将近门口时,院内突然传来"砰砰啪啪"的炸响声,"年"浑身战栗,再不敢往前凑了。

原来,"年"最怕红色、火光和炸响。

这时,婆婆的家门大开,只见院内一位身披红袍的老人在哈哈大笑。

"年"大惊失色,狼狈逃蹿了。

第二天是正月初一,避难回来的人们见村里安然无恙十分惊奇。

这时,老婆婆才恍然大悟,赶忙向乡亲们述说了乞讨老人的许诺。

乡亲们一齐拥向老婆婆家,只见婆婆家门上贴着红纸,院里一堆未燃尽的竹子仍在"啪啪"炸响,屋内几根红腊烛还发着余光……欣喜若狂的乡亲们为庆贺吉祥的来临,纷纷换新衣戴新帽,到亲友家道喜问好。

这件事很快在周围村里传开了,人们都知道了驱赶"年"兽的办法。

从此每年除夕,家家贴红对联、燃放爆竹;户户烛火通明、守更待岁。

初一一大早,还要走亲串友道喜问好。

这风俗越传越广,成了中国民间最隆重的传统节日。

寒假趣事多寒假快过去了,回忆起寒假的趣事还真不少,现在想一想还真好笑。

有一次,妈妈做饭时喊:“孩子,家里没盐了,快去买一包。

”我说:“好的。

”我攥着钱就跑向前面的批发店买了一包盐,急忙跑回家。

一不留神,就被一块尖锐的石头绊倒了,盐的包装袋被磨破了,洒了一地。

我连忙蹲下捡盐,捡好了,可是脏了,这下该这怎么办?就在这时,隔壁的张奶奶把洗好的衣服拿出来晾。

我灵机一动,呀!为什么不可洗盐呢回到家,我拿出一个盆子接满水,把盐到进水里,把浮在上面的脏东西捡了出来,捡干净了,正得意时,手放进盆里一摸发现盐没了。

我哭了起来“呜呜……盐怎么不见了?”妈妈过来擦干我的眼泪说:“盐不见了是怎么回事啊!”我把经过讲了一遍,妈妈听了哈哈大笑说:“你看妈(元旦见闻)妈给变一个魔术。

”妈妈点起火,把盐水倒进锅里。

我怀着好奇心看着,不一会儿一层白色的盐出来了,我笑着说:“盐变出来了!盐出来了!”过了会,水全干了,变成了盐。

我摸一摸脑袋问:“这是怎么回事?”“你看到了吧,这得你去探索!”妈妈微笑着说。

“钱”字的起源和演变起源:钱是商品交换的产物。

在原始社会末期最早出现的钱是实物。

一般来说游牧民族以牲畜、兽皮类来充当,而农业民族以五谷、布帛、农具、陶器、海贝,珠玉等来充当。

据考古发掘新石器时代晚期遗址如半坡出土大量陶罐作为殉葬物;大汶口文化殉葬大量猪头和下颚骨,表明猪和陶器在原始社会后期曾起过钱的作用。

但众所周知,流通较广的古代钱是“贝”。

因为牛、羊、猪等牲畜不能分割,五谷会腐烂,珠玉太少,刀铲笨重,故最后集中到海贝这一实物。

海贝可作颈饰,有使用价值,便于携带与计数,因此在长期商品交换中被选为钱。

在考古发掘中,夏代,商代遗址出土过大量天然贝,贝作为钱一直沿用到春秋时期。

因此中国汉字中和财富,价值有关的字大多与“贝”字有关。

演变:自然货币向人工货币的演变。

贝是我国最早的货币,商朝以贝作为货币。

在中国的汉字中,凡与价值有关的字,大都从“贝”。

随着商品交换的发展,货币需求量越来越大,海贝已无法满足人们的需求,商朝人们开始用铜仿制海贝。

铜币的出现,是我国古代货币史上由自然货币向人工货币的一次重大演变。

随着人工铸币的大量使用,海贝这种自然货币便慢慢退出了中国的货币舞台。