中国古代文学史—楚辞讲义共23页

- 格式:ppt

- 大小:324.00 KB

- 文档页数:23

第三讲:楚辞春秋以来,楚国在长期独立的发展过程中,形成了独特的楚国地方文化,宗教、艺术、风俗、习惯等都有自己的特点。

与此同时,楚国又与北方各国频繁接触,吸收了中原文化,也发展了它固有的文化。

这一南北合流的文化传统产生了一种新文体——楚辞。

“楚辞”的奠基者和最优秀的代表作家屈原以其不同寻常的政治经历和卓异的个性品质,在南方楚国文化的基础上,造就了辉煌灿烂的楚辞文学,反映了迥异于《诗经》的独特美学特质,成为中国文学史上第一位伟大诗人。

“楚辞”与诗经共同构成中国诗歌史的源头,对后世文学产生了极为深远的影响。

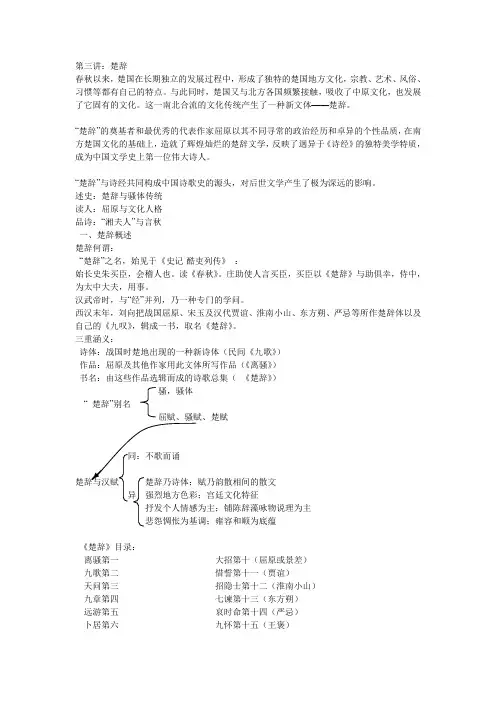

述史:楚辞与骚体传统读人:屈原与文化人格品诗:“湘夫人”与言秋一、楚辞概述楚辞何谓:“楚辞”之名,始见于《史记·酷吏列传》:始长史朱买臣,会稽人也。

读《春秋》。

庄助使人言买臣,买臣以《楚辞》与助俱幸,侍中,为太中大夫,用事。

汉武帝时,与“经”并列,乃一种专门的学问。

西汉末年,刘向把战国屈原、宋玉及汉代贾谊、淮南小山、东方朔、严忌等所作楚辞体以及自己的《九叹》,辑成一书,取名《楚辞》。

三重涵义:诗体:战国时楚地出现的一种新诗体(民间《九歌》)作品:屈原及其他作家用此文体所写作品(《离骚》)书名:由这些作品选辑而成的诗歌总集(《楚辞》)骚,骚体“ 楚辞”别名《楚辞》目录:离骚第一大招第十(屈原或景差)九歌第二惜誓第十一(贾谊)天问第三招隐士第十二(淮南小山)九章第四七谏第十三(东方朔)远游第五哀时命第十四(严忌)卜居第六九怀第十五(王褒)渔夫第七九叹第十六(刘向)九辩第八(宋玉)九思第十七(王逸)招魂第九形成原因首先,楚声、楚歌是楚辞的直接源头。

屈宋诸骚,皆书楚语,作楚声,纪楚地,名楚物,故可谓之“楚辞”。

——宋·黄伯思《翼骚序》楚辞体的产生,并非凭空而生,其直接渊源应是以《九歌》为代表的楚地民间祭歌。

春秋战国时期,南方已出现了被称为“南风”、“南音”的楚地民歌《九歌》,其与中原地区的北方民歌在情调和形式上存在着明显的差异。

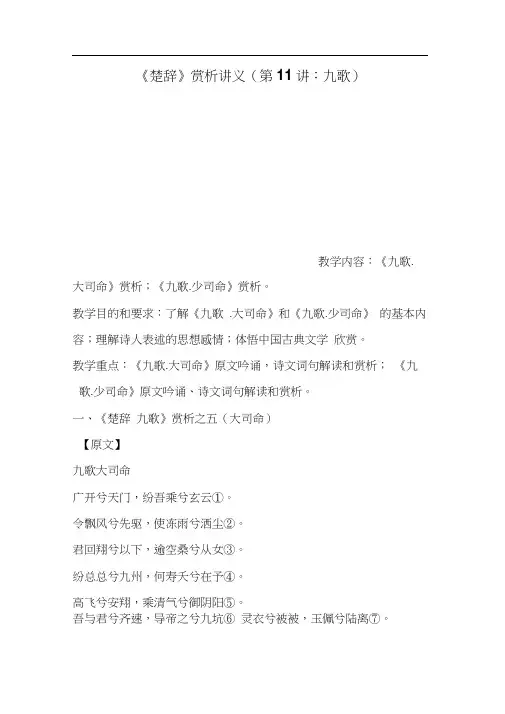

《楚辞》赏析讲义(第11讲:九歌)教学内容:《九歌. 大司命》赏析;《九歌.少司命》赏析。

教学目的和要求:了解《九歌.大司命》和《九歌.少司命》的基本内容;理解诗人表述的思想感情;体悟中国古典文学欣赏。

教学重点:《九歌.大司命》原文吟诵,诗文词句解读和赏析;《九歌.少司命》原文吟诵、诗文词句解读和赏析。

一、《楚辞九歌》赏析之五(大司命)【原文】九歌大司命广开兮天门,纷吾乘兮玄云①。

令飘风兮先驱,使冻雨兮洒尘②。

君回翔兮以下,逾空桑兮从女③。

纷总总兮九州,何寿夭兮在予④。

高飞兮安翔,乘清气兮御阴阳⑤。

吾与君兮齐速,导帝之兮九坑⑥ 灵衣兮被被,玉佩兮陆离⑦。

一阴兮一阳,众莫知兮余所为⑧。

折疏麻兮瑶华,将以遗兮离居⑨。

老冉冉兮既极,不寝近兮愈疏⑩。

乘龙兮辚辚(11),高驰兮冲天。

结桂枝兮延伫(12),羌愈思兮愁人。

愁人兮奈何,愿若今兮无亏(13)。

固人命兮有当圍,孰离合兮可为(15)?【注释】①广开:大开。

纷:多貌,形容玄云。

玄云:黑云。

②飘风:即旋风。

王逸《章句》:回风为飘。

”先驱:在前开路。

③君:对大司命的尊称。

回翔:像鸟儿一样盘旋飞翔。

逾:越过。

④纷总总:盛多的样子。

言九州人口众多。

⑤阴阳:指天地间的阴阳二气,古人认为宇宙万物的发展变化皆由阴阳二气运行所定。

以上四句为男觋扮大司命唱。

⑥九坑:即九州,泛指人世间。

上帝是造物主,有至高无上的权威,大司命掌管人类的寿命,是这种权威的体现。

导帝之兮九坑就是把上帝的权威引导到人世间。

这两句为女巫唱。

⑦被被:同披披,飘动的样子。

⑧一阴一阳:或阴或阳,变幻莫测。

⑨遗(wei):赠给。

⑩冉冉(r a ):渐渐。

(11)辚辚:车声。

这两句为大司命唱,言大司命乘龙车高飞,返回天宫。

(12)延伫(zh u):长久地站立。

(13)若今兮无亏:犹言及时珍重。

圍固:本来。

当:定规。

(15)可为:可以掌握。

以上六句为女巫唱,表示对大司命高飞而去的依恋和无可奈何的宽慰。

【译文】敞开了那天国的大门,我乘上了浓密的乌云。

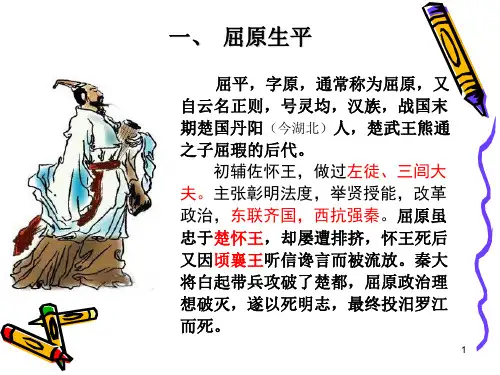

第五章屈原与楚辞战国时期出现的楚辞,在中国文学史上有着特殊的意义。

它和《诗经》共同构成中国诗歌史的源头。

南方楚国文化特殊的美学特质,以及屈原不同寻常的政治经历和卓异的个性品质,造就了光辉灿烂的楚辞文学,并使屈原成为中国文学史上第一位伟大的诗人。

第一节楚辞产生的文化政治背景一、楚民族的源头与发展:长江流域同黄河流域一样,很早就孕育着古老的文化。

楚民族兴起以后,成为这一地域文化的代表。

战国时期楚国在长江、汉水流域,一度领有“地方五千里”的广袤疆域,这里到处都分布着江湖山峦,物产丰茂。

在这片土地上生活着羋姓楚贵族和一些被羋姓贵族征服的濮、越、巴、蛮等南方部落集团。

1、楚文化的主源,应该到楚人的先民祝融部落集团那里去找。

<左传.昭公17年>:郑,祝融之墟也。

(河南新郑,位于中原腹地)祝融后裔八姓,都分布在中原地区。

夏代,祝融部落依附夏,处于夏与三苗冲突之间,是南北文化交流的媒介。

商灭夏,祝融部落被瓦解离散,处于商之南乡,在今大别山桐柏山伏牛山迤东的中原南部,并逐渐逃散或臣服。

商人称之为荆人。

商末周初,荆人残部主要是季连的芈姓后人,已西迁到丹水与淅水一带,以丹阳为中心,有酋长名鬻熊,鬻熊曾“子事文王”。

其孙熊绎在周成王时被封在楚蛮之地,都丹阳,才有了楚这个正是国号兼族号,(《史记·楚世家》)这应该理解为周王朝对楚人实际控制江汉地区的承认。

至春秋时代,楚国迅速发展壮大,兼并了长江中游许多大小邦国,成为足以与整个中原相抗衡的力量。

楚庄王为春秋五霸之一,一度有北取中原之志。

战国时期,楚进而吞灭吴越,其势力西抵汉中,东临大海,在战国诸雄中,版图最大,人口最多。

一度有“横则秦帝,纵则楚王”的说法,意谓秦、楚二国,最具统一全国的可能。

秦末,楚地的反秦起义,成为推翻秦王朝的主要力量。

汉王朝的建立,从某种意义上可以认为是楚人的胜利。

秦、汉大一统,最终完成了南北文化的融汇,也由此形成了伟大的“汉族”。