第三讲 楚辞研究史(中)

- 格式:ppt

- 大小:924.00 KB

- 文档页数:69

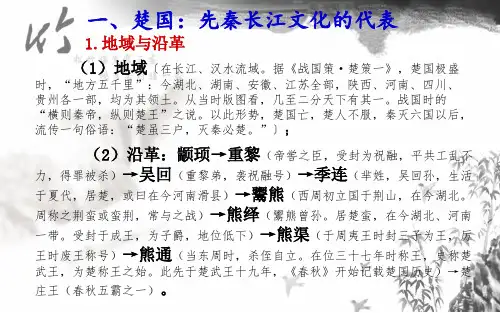

(完整版)屈原及楚辞第三讲、“楚辞”、屈原及其作品⼀、楚⽂化与“楚辞”1、楚国的地理及其风俗楚为南⽅⼤国,春秋之时,楚即兴盛于江汉流域,都城为“郢”(ying3今湖北江陵)。

楚占地千⾥,地⼴兵强,雄踞南⽅。

楚地⼈⾃称“蛮夷”,中原⼈也以“南蛮”、“荆蛮”相称。

楚地有江汉川泽⼭林之饶,物产富⾜。

所谓“楚、越之地,地⼴⼈稀,饭稻羹鱼,或⽕耕⽽⽽⽔耨(nou4),果隋(sui1)蠃(luo3)蛤(ge3),不待贾⽽⾜。

地埶(艺)饶⾷,⽆饥馑之患”。

(《史记·货殖列传》,“货殖”是指谋求“滋⽣资货财利”以致富。

即利⽤货物的⽣产与交换,进⾏商业活动,从中⽣财求利。

翻译:楚越地区,地⼴⼈稀,以稻⽶为饭,以鱼类为菜,⼑耕⽕种,依靠⾬⽔就能除草,⽠果、⾁类、昆⾍、贝壳,不须同外地通商,便能⾃给⾃⾜。

这⾥的⼟地上能产出丰富的⾷物,没有饥荒这样的灾祸。

)因此,较之中原,楚国的地理条件优越⽽独特。

复杂的地理条件,衍⽣出楚地繁复⽽独特的民风民俗。

楚地风俗,民神不分,迷信巫⿁,重淫祀。

(淫祀:祭祀不合时或祭祀不在国家祀典当中的神明。

)王逸《楚辞章句·九歌序》中记载:“昔楚国南郢之⾢,沅湘之间,其俗信⿁⽽好祠,其祠必作歌乐⿎舞以乐诸神。

”不仅在民间,在楚国的上流社会,同样也是这样,据记载:楚灵王简贤务⿁,信巫觋(xi4),礼群神,躬⾃执⽻,起舞坛前。

吴⼈来攻,国⼈告急,⽽灵王⿎舞⾃若,顾应之⽈:“寡⼈⽅乐神明,当蒙福,不敢救。

”可见,楚地民神杂糅、⼈⼈都好祭祀,⽽迷信巫⿁、求神赐福,已经成为了楚地代代相传的民俗。

楚⼈操南⾳,歌南风,其语⾔、⾳乐极富地⽅特⾊,与中原⼤为不同。

例如在《史记·项⽻本纪》中有这样的记载:“夜闻汉军四⾯皆楚歌”,于是惊叹“汉皆已得楚乎?是何楚⼈之多也!”更是“楚歌”别具特⾊的最好证明。

2、“楚辞”的定义楚⽂化与中原⽂化在战争过程中不断交融,并驾齐驱。

中原⽂化以典重质是实为基本精神,楚⽂化则以绚丽浪漫为主要特征。

《楚辞》研究历代存目及分析【内容提要】《楚辞》是我国文学史上一部重要的著作,对后世的文学创作具有深远的影响。

从历代所出现的官家和私家目录来看,《楚辞》的研究数量之多,规模之大是可以约略知道的。

本文就是从历代官家和私家目录着手进行整理分析,并从中找出一些研究规律。

【关键词】楚词历代存目分析一引言“楚辞”是指战国时期兴起于楚国的一种诗歌样式,具有楚国鲜明的地方色彩,是继《诗经》以后出现的一种新诗体。

“楚辞”的名称,最早见于西汉。

汉成帝时,刘向整理古文献,把屈原、宋玉的作品和汉代人仿写的作品汇编成集,称为《楚辞》。

“辞”即文词之意,故也写作“楚词”。

从此,“楚辞”既是一部诗歌总集的名称,也是一种文学体制的名称。

汉人有时简称它为“辞”,或连称为“辞赋”。

又由于楚辞中最有代表性的作品是屈原的《离骚》,所以后人也有以“骚”来指称楚辞的。

汉代文体特别发达,成为辞赋的主流,故后人又有将辞、赋分为两体的,即把其中以抒情为主,形式同于或近于诗歌者称为辞或骚,而把近于文而有韵者称为赋。

楚辞的产生有其复杂的社会和文化渊源。

春秋时期,楚国经济已经有了很大的发展,为文学艺术的繁荣提供了强大的物质基础。

同时,楚辞渊源于中国江淮流域楚地的歌谣。

它受着《诗经》的某些影响,但同它有直接血缘关系的,还是在南方土生土长的歌谣。

发达而又独具特色的楚文化是楚辞产生的土壤。

当时,地处南方的楚国仍然存在着许多瑰丽的神话,楚辞《九歌》就是经屈原加工过的楚国民间祭神的乐歌,而且,能歌善舞的楚国人民和美丽的自然风光也直接影响了诗歌的创作。

所有这些都促成了的楚辞的繁荣。

著名的楚辞作者,除了屈原外,还有宋玉等人。

《楚辞》在中国诗史上占有重要地位。

《诗》、《骚》并称,成为中国古典诗歌的两大源头。

特别是《楚辞》中的屈原作品,以其深邃的思想、浓郁的情感、丰富的想象、瑰丽的文辞,体现了内容与形式的完美统一。

它的比兴寄托手法,不仅运用在遣词造句上,且能开拓到篇章构思方面,为后人提供了创作的楷模。

屈子文学之精神王国维我国春秋以前,道德政治上之思想、可分之为二派:一帝王派,一非帝王派。

前者称道尧、舜、禹、汤、文、武,后者则称其学出于上古之隐君子,(如庄周所称广成子之类。

)或托之于上古之帝王。

前者近古学派,后者远古学派也。

前者贵族派,后者平民派也。

前者入世派,后者遁世派(非真遁世派,知其主义之终不能行于世,而遁焉者也。

)也。

前者热性派,后者冷性派也。

前者国家派,后者个人派也。

前者大成于孔子、墨子,而后者大成于老子。

(老子、楚人,在孔子后,与孔子问礼之老聃系二人。

说见汪容甫《述学•老子考》。

)故前者北方派,后者南方派。

此二派者,其主义常相反对,而不能相调和。

初孔子与接舆、长沮、桀溺,荷蓧丈人之关系,可知之矣。

战国后之诸学派,无不直接出于此二派,或出于混合此二派。

故虽谓吾国固有之思想,不外此二者,可也。

夫然故吾国之文学,亦不外发表二种之思想。

然南方学派则仅有散文的文学,如老子、庄、列是已。

至诗歌的文学,则为北方学派之所专有。

《诗》三百篇…大抵表北方学派之思想者也。

虽其中如《考槃》、《衡门》等篇,略近南方之思想。

然北方学者所谓“用之则行,舍之则藏”,“有道则见,无道则隐”者,亦岂有异于是哉?故此等谓之南北公共之思想则可,必非南方思想之特质也。

然则诗歌的文学,所以独出于北方之学派中者,又何故乎?诗歌者,描写人生者也。

(用德国大诗人希尔列尔之定义。

)此走义未免太狭,今更广之曰“描写自然及人生”,可乎?然人类之兴味,实先人生,而后自然,故纯粹之模山范水,流连光景之作,自建安以前,殆未之见。

而诗歌之题目,皆以描写自己之感情为主。

其写景物也,亦必以自己深邃之感情为之素地,而始得于特别之境遇中,用特别之眼观之。

故古代之诗,所描写者,特人生之主观的方面;而对人生之客观的方面,及纯处于客观界之自然,断不能以全力注之也。

故对古代之诗,前之定义,宁苦其广,而不苦其隘也。

诗之为道,既以描写人生为事,而人生者,非孤立之生活,而在家族、国家及社会中之生活也。

楚辞故事研究报告楚辞是中国古代文学的珍品之一,也是楚国文化的重要表现形式。

楚辞的作者是屈原,他是楚国的政治家和文学家,被誉为楚辞之父。

楚辞以其独特的艺术风格和深刻的思想内涵,深受后世文人的喜爱和推崇。

楚辞的故事题材广泛,内容丰富多样。

其中,最具代表性的故事有《九歌》、《离骚》、《天问》等。

这些故事通过诗歌的形式,表达了作者的思想情感和对世界的观察和反思。

《九歌》是屈原的代表作之一,它以神话传说为题材,描绘了楚国的神话世界和其独特的宇宙观。

其中,歌颂了太阳神、炎帝、女娲等众多神祇,揭示了人与自然、神与人之间的关系。

这些歌颂的内容充满了对自然的敬畏和对命运的哀叹,展现出屈原深沉的思考和对人生意义的追问。

《离骚》是楚辞的代表性篇章之一,这是一首长篇抒情诗,描写了屈原的流亡生活和对时局的思念。

通过对作者自身经历的描绘,以及对国家兴衰的反思,表达了屈原对国家的忠诚和对社会黑暗的深深担忧。

《离骚》以其豪放的语言、辞藻华丽的表达和激昂的情感,成为中国古代文学的瑰宝之一。

《天问》是屈原的另一篇代表作,它以对天地万物的思考为主题,表达了作者对宇宙真理的追寻和对人类命运的思考。

在《天问》中,屈原以自然的景物和宇宙的规律为表现手法,通过对宇宙万物的描述和对人类历史的回顾,展现了对生死、命运和人生意义的思考。

这是一篇既哲学又抒情的作品,不仅展示了屈原深厚的思想修养,也表达了他对人生的悲壮乐观。

楚辞的故事研究给我们提供了深入了解屈原思想和楚辞艺术的机会。

通过研究,我们可以更好地理解中国古代文学的独特之处和深远影响。

同时,楚辞的故事也积极传承了中华民族的文化传统,激发了人们对自然、对生命、对人类境遇的思考和感悟。

【拾遗】楚辞研究综述(三)按:楚辞研究的最后一篇,明天换一个新的。

三近年来,楚辞研究的大事件便是中国屈原学会的成立。

屈原研究会可谓群贤毕至,少长咸集。

基本囊括了当代楚辞研究的行家里手。

姜亮夫教授、汤炳正教授、聂石樵教授、褚斌杰教授、张正明教授、崔富章教授、毛庆研究员、赵逵夫教授、蒋南华教授、周建忠教授、李诚教授、徐志啸教授、方铭教授等在楚辞研究上有着卓著成绩的学者,悉在其列。

中国屈原学会成立于1985年,2000年又重新进行了改组,在此之间,一直只是学术交流,而从2000年开始,正式出版了专刊《中国楚辞学》,很好地引领了我国当代楚辞研究的发展方向。

正如褚斌杰先生在发刊词中所说:“中国屈原学会一直有着优良的学风和会风,那就是在学术上严肃认真、勤奋谨严、笃实创新。

从学者们提供给历次大会的论文来看,无论课题大小,文章长短,都是与会者悉心研究的成果。

很少有炫博逞奇或应景的文章。

”其实,我们现在对楚辞的研究,未必要力求创新,而应是力求创见,盲目扩展外围而忽略了本身的研究,楚辞的本身还有许多要解决的问题。

翻阅诸位前辈时贤的文章,近十年来的楚辞研究主要集中在这样几个方面:1.综述楚辞研究的成就。

如毛庆《<天文>研究四百年综论》(《文艺研究》2004.05.21发表),毛庆《回忆中国屈原学会的筹备与成立》(《职大学报》2005.03.30),潘啸龙《耸立南天的一代宗师——论姜亮夫先生楚辞学研究的贡献》(《安徽师范大学学报》2007.07.15),潘啸龙《我与楚辞研究》(《陕西师范大学继续教育学报》2003.03.30),潘啸龙《博彩众说独创新见——评徐志啸所著<楚辞综论>》(《常熟高专学报》2003.01.15),潘啸龙《继承与创新浑然一体——评李诚的<楚辞文心管窥>》(《钦州师范高等专科学校学报》2000.09.10),潘啸龙《周建忠<当代楚辞研究论纲><楚辞论稿>述评》(《钦州师范高等专科学校学报》1999.06.30),潘啸龙《训释精当新见迭出——简评黄灵庚<离骚校诂>》(《云梦学刊》1997.08.15),施仲贞、周建忠《朝华已披夕秀方振——楚辞学的形成因由和发展态势》(《文学评论》2009.09.15),周建忠《十年辛苦不寻常——回顾<楚辞学文库>的源起与编纂》。

楚辞研究教学大纲(教时42学分2)课程性质楚辞研究是汉语文学教育本科专业开设的一门学科限选课程。

内容包括楚辞背景研究,楚辞本体研究(作家与作品)、楚辞学研究、研究流派与方法、研究专著、研究学者等。

教学目的1、《楚辞》是指作家的作品,又是一种特殊的诗歌体裁,亦是一本古老的诗集。

《楚辞》是我国文学浪漫主义成熟的标志,是中国文学史上不朽的丰碑。

通过该门课程的学习,让学生了解《楚辞》的基本知识,认识《楚辞》在文学史的地位与影响。

2、《楚辞》拥有天神与山鬼的奇幻、美人与芳草的纯美以及九死不悔的执着激情;在两千多年前的楚国,才华绝世的诗人写下了这绚烂华艳的乐章。

歌声中融汇了对生命的礼赞、对宇宙的探询、对真善美的追求以及对高洁理想的忠贞。

她震撼着整个民族的心灵,影响着两千余年的中国文学发展。

历史,犹如江河行地,日月经天,不断滋润和照耀着历代仁人志士。

通过该门课程的学习,体悟《楚辞》的博大、瑰丽、纯美、执着,解读《楚辞》文本的丰富而隽永的内涵。

3、《楚辞》的代表作家――屈原,作为世界文化名人,他对楚国的执着眷恋,对人格的全力保持,对文学的发愤抒情,没有因为时代的变迁和岁月的流逝而有所衰减,相反已成为民族精神的完美典范。

通过该门课程的学习,认识屈原一生上下求索,至死不离开楚国的斗争初中,对我国爱国主义伦理道德形成的理论意义与实践价值,体悟传统文化、民族精神的本质内容。

4、《楚辞》研究已有二千多年的历史,属于庞大而深远的中国古典文学研究的一个热点,又是一门古老而深邃的学问。

我们要通过该门课程的学习,认识中国古代学术史的类型与特征,探讨古典文学研究的特点与走向。

教学要求1、基本读通、读懂原著,通过对字、词、句、段的解读,理解《楚辞》作品的基本内容。

2、从文化史的角度,对屈原人格、屈原抒情模式进行解读,既看到忠君爱国、独立不迁、上下求索、好修为常的主模式,亦看到屈原忧国忧民,忠君表白、斥佞扬已、用古谏君的副模式,又看到屈原自负、失意、孤独、压抑的潜模式,认识屈原对后代知识分子的影响,是长久而深远的双重投影。