卢氏家谱

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:4

xx家谱1、出自姜姓,为炎帝神农氏之后裔,齐太公后裔孙高傒而来,以邑为姓。

据《元和姓纂》所载:“姜氏,齐太公之后,至文公子高,高之孙高傒(人称傒公),食采于卢,今卢县也,因姓卢氏……”。

西周时炎帝后裔姜尚,字子牙,因辅佐周武王兴周灭商有功,被周公(周武王之弟)封于齐,有太公之称。

春秋时代,齐太公的后裔高傒食采于卢,“因邑为姓”,故其后裔姓卢也。

此居卢姓主要来源之首位。

2、出自复姓改单姓为卢氏。

据《通志〃氏族略》所载,春秋时代,齐桓公之后,有一支取卢蒲氏,后来改成姓卢;又据《魏书〃氏族志》所载,北魏孝文帝改鲜卑复姓吐伏卢氏、伏卢氏、卢浦氏、莫卢氏为卢姓。

是为河南洛阳卢姓。

还有一支取“葛卢”为姓的,后来也改姓为卢。

3、古代我国北方少数民族鲜卑族拓跋部有姓“莫芦”的,后来改为姓“芦”,再后来则去掉草字头,归于卢姓。

又有少数民族姓“吐伏卢”、“豆卢”或“奚什卢”的,也改为姓卢。

4、出自他姓赐卢氏。

据《隋书〃卢太翼传》所载,隋炀帝赐河间人章仇(复姓)太翼姓卢,很有才华,备受隋炀帝看重,受赐姓“卢”,子孙也就随之归于卢姓。

此支是为河间郡(治今河北献县东南)卢姓。

5、出自他姓改卢姓。

如祖籍河北省范阳(后望于河南省光山)的雷姓人氏在北周之初改为卢姓;唐代有三原(后望于陕西省三原)的闾姓,经当朝皇帝特批,改姓为卢。

6、春秋时代的庐子国,有人以“庐”为姓,后则改为卢。

卢姓迁徙分布:卢姓的发源地在今山东省长清的西南,春秋时在齐国繁衍,自“田氏代齐”后,卢姓便散居燕秦之间。

秦时,有博士卢敖在涿郡定居,世称涿郡卢氏。

秦末,卢敖裔孙卢绾随汉高祖起兵反秦,因功封燕王,封国在涿郡,后涿郡卢姓又称范阳卢姓,为五大望族之一,历汉魏南北朝隋唐千余年而不衰。

与此同时,有卢姓已迁至宁夏固原与甘肃平凉间地,以东汉王卢芳为始祖。

而传自齐桓公的那支复姓卢蒲,改卢姓后亦在涿郡繁衍。

西晋末年的永嘉之乱,导致卢姓大举南迁,卢氏大族有随晋室南迁于江浙一带;又有一支卢姓北上辽沈,后发展成为辽西卢姓大族,此支卢姓,为后魏太保,录尚书事卢鲁元(昌黎徒河…今辽宁省锦州‟之族所在)。

范阳卢氏宗谱(宗泰公暨相关宗支谱、史、考)序言宋太宗皇帝赐诗:宋太宗赵光仪皇帝褒奖对镇守边陲有伟绩的卢安仁(字十七郎,虔化南云公明公裔,仕至金紫光禄大夫)及其房侄卢八节(三郎,名晏,仕至银青光禄大夫)恩赐紫金鱼袋赐诗曰:积代簪缨自范阳,煌煌事业远流芳;尚书光耀千年史,太尉名扬五代梁;谱谍至今传墨迹,家声远播耿朝纲;叮咛后代多相继,宝贵荣华永无疆。

-----宋雍熙四年(公元987年)丁亥二月“姓”的形成十分久远,它形成后非常稳定:“氏”的形成较晚,且会随着各种历史条件的变迁而变更。

在夏、商、周三个朝代,“姓”与“氏”是两个截然不同的概念,《国语?周语》中说:“姓者生也,以此为祖,令之相生,虽不及百世,而此姓不改。

族者属也,与其子孙共相连属。

其旁支别属则各处为氏。

”也就是说,“姓”为“氏”之本,“氏”自“姓”出;至秦朝末年,社会变迁巨大,人口流动频繁,“姓”与“氏”与已经完全合称了,但仍以姓的涵义作为表明每个人所属家族的符号。

卢氏远祖,乃四千多年前原始社会游牧部落的一支,原居于渭水支流姜水(今岐水,姜水原于岐山一带,即今陕西省岐山县西。

)之演,他们以居住地为姓,定为姜姓。

姜姓是我国最古老的姓之一。

炎帝为姜姓,他是我国远古四大部落(炎帝、黄帝、蚩尤、大皋等部落)之一的首领,炎帝部落强盛起来后,逐渐向中原(今河南、河北、山东一带)发展,在与黄帝部落于阪泉(今河北省怀来县)发生三次大的冲突之后,与黄帝部落结成了炎黄联盟。

姜太公名尚(又名:望),字子牙,东吕人,是炎帝的后裔。

他的氏是吕。

吕氏是较早从姜姓中衍生出来的一个氏。

山东的吕氏在海滨陈辟以草莱、从事渔猎耕织,定居下来后,称其地为莒,又叫东吕。

吕尚是武师逄伯陵的入门弟子,他青出于蓝而胜于蓝,不但精通拳棒及各种兵刃,而且对御车、射箭和行军布阵均作过精湛的研究。

但在后来的数十年中,吕尚虽拥有超人的文韬武略,却得不到施展的机会。

直到公元前十一世纪的西周初年,身为官太师(武官名)的吕尚于八十岁时在渭水边垂钓,才为周文王访得,拜为丞相,世为称其为姜太公。

安徽霍邱县周集镇卢氏宗族碑记(卢庙)

卢氏形成于春秋初期的齐国,是以采邑命名得的姓氏,齐国始祖齐太公因辅佐周武王姬发灭商有功,于西周初被封于营丘建立齐国,齐文公赤子公子高有孙叫傒任齐国正卿,食邑于卢(在今山东长清县西南)其子孙以封邑为氏,即卢氏,始祖卢敬仲任齐国正卿。

在历朝历代中,卢氏族人的先辈们,意志坚毅,壮志宏远,重教子孙,为朝为国,培育栋梁,为各族人树立楷模,声誉九洲。

太祖在天之灵,卢氏名门旺族,世代勤奋耕耘,或从政或经商或从教或从军,为国民做贡献,在祖地继祖业,子孙和万事兴。

自祖宗卢敬仲第一代开始先祖卢仲学、卢仲奎于明朝洪武初年由山东迁徙至今,廷(21代)、锡(22代)为现在最高的两辈字派。

后续字派

起、家、德、厚、荣、克、大、振、国、昌、守、本、尊、祖、训、继、世、传、万、光、君、仁、和、相、廉、政、育、英、豪、保、卫、邦、中、华、伍、业、兴、隆、

九、洲、统、庆、泰、康(待续、2014年字派传到克字辈)。

由卢起宇牵头,卢起江、卢起宏参与祭祖碑记已完成于。

2006年11月中旬于霍邱,由卢起江召开会议,研究祭祖立碑等有关事宜,并成立筹备组,成员由卢锡举、卢起宇、卢起江、沈颂兰、卢起胜、卢起宏、卢起端、卢起燕、卢起周、卢起祥、卢起志、卢起军、卢家瑞、卢家立、卢家珍、卢家让、卢家迪、卢国瑞、卢家付、卢家书、卢德坤、卢德新、卢德舜、卢庆勋、卢德(高扬)、卢德成、卢德祥、卢德朋、卢德华、卢德洋、卢德义、卢德金、卢德刚、卢忠厚、卢忠厚(十里大树)、卢学厚、卢宾厚、卢家俊、卢山、卢家旭。

秘书长:卢起宏。

副秘书长:卢德新、卢德舜、卢德祥、卢德朋、卢德刚、卢忠厚。

具体组织卢氏宗族修墓立碑已于2008年清明落成,卢氏子孙叩拜。

天下卢姓来源文献:京口卢氏重修宗谱历史:卢姓在当今中国姓氏中排名第四十二,在台湾排名第四十三。

卢姓出自姜姓,与高姓同宗,与吕姓同源,是炎帝的后代。

炎帝的裔孙吕尚,西周初年被封于齐,建立了齐国,史称齐太公。

到第九代齐文公,生公子高,公子高的孙子奚,史称高奚,被封于卢,他的子孙用他的封邑作为自己的姓氏,从此姓卢。

卢姓还有其他一些来源。

如战国时期,庐国的后代庐氏,就有人改姓卢;春秋时期,齐桓公的后代中有姓卢蒲的,也改姓为卢;东汉时期,有谢姓闾丘的改姓卢;北魏时期,孝文帝迁都洛阳,改吐伏卢氏和莫芦氏为卢姓。

战国时期,田氏代齐,卢姓因此有不少人逃离齐国,散居北方。

秦末,卢绾跟随刘邦起义,被封为燕王,守范阳,此后范阳卢氏长盛不衰,成为南北朝时期的“四海大姓”之一。

唐代,河南卢姓两次南迁福建,宋朝时进入广东,清朝康熙年间,开始进入台湾。

卢姓的主要聚居地有:范阳,虔化,宁化,梅县,永定,上杭,漳州,英德,惠州,河源等。

姓氏起源:关于卢氏的姓氏来源说法为下:出自姜姓,为炎帝(传说中上古姜姓部族首领。

因居于姜水流域而得氏。

由姜姓发展出来的四支胞族--四岳,他们与姬姓周族结成联盟,最后终于打败了商纣王,灭了商朝)神农氏之后裔。

西周时,有炎帝的后裔姜姓,字子牙的,因辅佐周武王兴周灭商有功,被周公(周武王之弟)封于齐,有太公之称,俗称姜太公,名尚。

出自复姓改单姓卢氏。

据《通志。

氏族略》所载,以'卢蒲'为姓的一支,出自姜姓,是传自'九合诸侯,一匡天下'的那位齐桓公,到后来,纷纷改了单字的卢氏。

南北朝时,北魏孝文帝迁都洛阳后,有代北(今内蒙古中部和山西北端)复姓吐伏卢氏、伏卢氏、卢浦氏、莫芦氏改为汉字单姓卢氏。

出自他姓赐卢氏。

隋炀帝时,河间人章仇(复姓)太翼,善天文,赐姓卢氏。

出自他姓改卢姓。

如范阳有雷氏,以卢氏为著,又以雷、卢音相近,所以在后周初改姓卢氏。

还有,唐时,三原(今属陕西)有闾氏,讹为卢氏。

.

'.

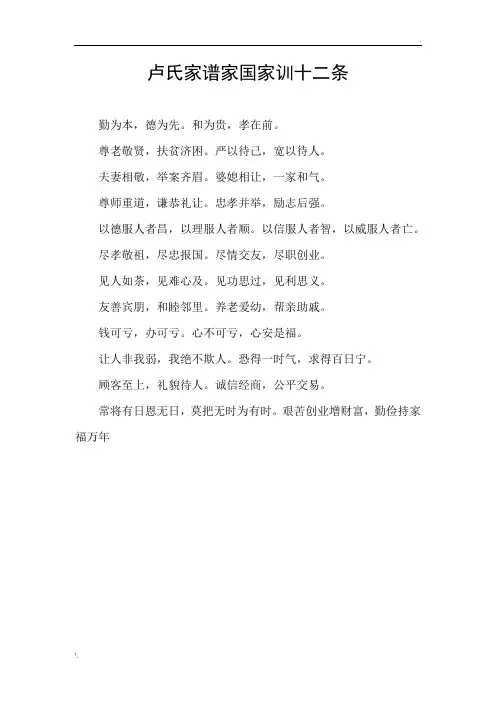

卢氏家谱家国家训十二条

勤为本,德为先。

和为贵,孝在前。

尊老敬贤,扶贫济困。

严以待己,宽以待人。

夫妻相敬,举案齐眉。

婆媳相让,一家和气。

尊师重道,谦恭礼让。

忠孝并举,励志后强。

以德服人者昌,以理服人者顺。

以信服人者智,以威服人者亡。

尽孝敬祖,尽忠报国。

尽情交友,尽职创业。

见人如茶,见难心及。

见功思过,见利思义。

友善宾朋,和睦邻里。

养老爱幼,帮亲助戚。

钱可亏,办可亏。

心不可亏,心安是福。

让人非我弱,我绝不欺人。

恐得一时气,求得百日宁。

顾客至上,礼貌待人。

诚信经商,公平交易。

常将有日恩无日,莫把无时为有时。

艰苦创业增财富,勤俭持家

福万年。

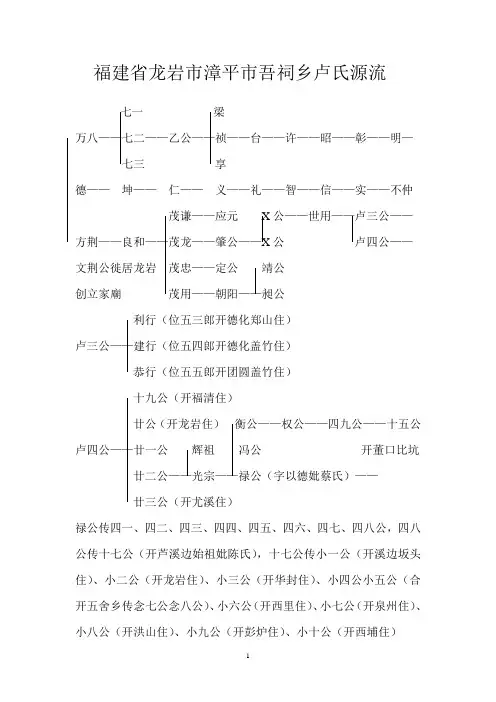

福建省龙岩市漳平市吾祠乡卢氏源流七一梁万八——七二——乙公——祯——台——许——昭——彰——明—七三享德——坤——仁——义——礼——智——信——实——不仲茂谦——应元X公——世用——卢三公——方荆——良和——茂龙——肇公——X公卢四公——文荆公徙居龙岩茂忠——定公靖公创立家廟茂用——朝阳——昶公利行(位五三郎开德化郑山住)卢三公——建行(位五四郎开德化盖竹住)恭行(位五五郎开团圆盖竹住)十九公(开福清住)廿公(开龙岩住)衡公——权公——四九公——十五公卢四公——廿一公辉祖冯公开董口比坑廿二公——光宗——禄公(字以德妣蔡氏)——廿三公(开尤溪住)禄公传四一、四二、四三、四四、四五、四六、四七、四八公,四八公传十七公(开芦溪边始祖妣陈氏),十七公传小一公(开溪边坂头住)、小二公(开龙岩住)、小三公(开华封住)、小四公小五公(合开五舍乡传念七公念八公)、小六公(开西里住)、小七公(开泉州住)、小八公(开洪山住)、小九公(开彭炉住)、小十公(开西埔住)1十三公小九公——十四公二十四公应新公真阴公正凯十五公二十五公——应真公——真明公——正昌十六公——二十六公应全公真惠公正惠仙夫——仕兴仁寿元哥仕观进治——祖富永良——仕保祖昌——文华——玄忠——永俊——常兴——洪琏——常旺——洪尧、昭哥永和——哥仔洪澜正昌——进实——祖正——仙宁——进祖坦清——仙养、类生永德——新惠——洪真—石兴宗华——新宗尾哥永道——新福——乾——荣高——乾二、明仔永去——荣华、荣富、荣贵宗旺——永泰——荣生荣敬——洪器进促——祖荣——宗昌——永安——良美太始祖旺万公讳渊行位万八取吴氏十六娘初在江西葬后头象形坐午向子生三男长曰七一年十九为南京刺史后贬县令二男七二为训导三男七三营家生理牛马繁昌金银积库庶称苟完苟美生子名乙公2始祖文荆公,河南光州固始人,家居固始际峰山下,唐垂拱二年(公元686年)任福建观察使,其弟文献公从之入闽,、、、。

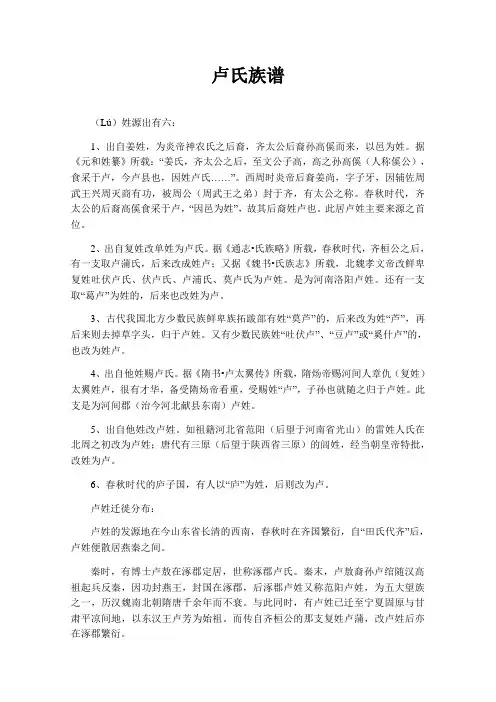

卢氏族谱(Lú)姓源出有六:1、出自姜姓,为炎帝神农氏之后裔,齐太公后裔孙高傒而来,以邑为姓。

据《元和姓纂》所载:“姜氏,齐太公之后,至文公子高,高之孙高傒(人称傒公),食采于卢,今卢县也,因姓卢氏……”。

西周时炎帝后裔姜尚,字子牙,因辅佐周武王兴周灭商有功,被周公(周武王之弟)封于齐,有太公之称。

春秋时代,齐太公的后裔高傒食采于卢,“因邑为姓”,故其后裔姓卢也。

此居卢姓主要来源之首位。

2、出自复姓改单姓为卢氏。

据《通志•氏族略》所载,春秋时代,齐桓公之后,有一支取卢蒲氏,后来改成姓卢;又据《魏书•氏族志》所载,北魏孝文帝改鲜卑复姓吐伏卢氏、伏卢氏、卢浦氏、莫卢氏为卢姓。

是为河南洛阳卢姓。

还有一支取“葛卢”为姓的,后来也改姓为卢。

3、古代我国北方少数民族鲜卑族拓跋部有姓“莫芦”的,后来改为姓“芦”,再后来则去掉草字头,归于卢姓。

又有少数民族姓“吐伏卢”、“豆卢”或“奚什卢”的,也改为姓卢。

4、出自他姓赐卢氏。

据《隋书•卢太翼传》所载,隋炀帝赐河间人章仇(复姓)太翼姓卢,很有才华,备受隋炀帝看重,受赐姓“卢”,子孙也就随之归于卢姓。

此支是为河间郡(治今河北献县东南)卢姓。

5、出自他姓改卢姓。

如祖籍河北省范阳(后望于河南省光山)的雷姓人氏在北周之初改为卢姓;唐代有三原(后望于陕西省三原)的闾姓,经当朝皇帝特批,改姓为卢。

6、春秋时代的庐子国,有人以“庐”为姓,后则改为卢。

卢姓迁徙分布:卢姓的发源地在今山东省长清的西南,春秋时在齐国繁衍,自“田氏代齐”后,卢姓便散居燕秦之间。

秦时,有博士卢敖在涿郡定居,世称涿郡卢氏。

秦末,卢敖裔孙卢绾随汉高祖起兵反秦,因功封燕王,封国在涿郡,后涿郡卢姓又称范阳卢姓,为五大望族之一,历汉魏南北朝隋唐千余年而不衰。

与此同时,有卢姓已迁至宁夏固原与甘肃平凉间地,以东汉王卢芳为始祖。

而传自齐桓公的那支复姓卢蒲,改卢姓后亦在涿郡繁衍。

西晋末年的永嘉之乱,导致卢姓大举南迁,卢氏大族有随晋室南迁于江浙一带;又有一支卢姓北上辽沈,后发展成为辽西卢姓大族,此支卢姓,为后魏太保,录尚书事卢鲁元(昌黎徒河〔今辽宁省锦州〕之族所在)。

卢氏至复公家谱一九九六年仲春月祖系:卢氏源流略述我祖是炎黄子孙,原系姜姓吕尚之后裔,是溪大夫赐卢洲,食踩于卢,因以为姓焉。

即今河北范阳县,后溪大夫之后嗣,又迁处于江西各地散居,于南宋度宗咸谆三年,楚华公之子佑公字国泰。

随九子,由江西临江府修德乡迁湖南湘乡谷水落脚。

我太崇公是佑公长子,离父从湘乡又迁安化二都太阳坪(即今羊角塘镇大岩村太阳组)落脚。

历经八百年矣。

因人丁繁衍,不计其数。

我太崇公之后裔至今曾先后纂修族谱八次。

现今羊角、金鸡之地,藏有周南图南、召南三公之谱数十册,后嗣有源可改。

公元一九九五年季冬月善祉识。

善庆转抄派语太以南仲均思嗣必可绍文兴正大光明先贤有训惟性本至善顺豫自成康积厚开荣发升恒锡庆祥敦伦昭典则起绪广纯良新邵武安益湘源誉颂扬祖系:卢氏始祖溪大夫始祖溪大夫原系姜姓吕尚后裔,赐卢洲,食踩于卢,因以为姓焉,即今河北范阳是也。

迁湘。

湘乡谷水始祖迁湘始祖佑公名国泰。

宋嘉庆三年,癸亥五月初三午时生。

元宋大德四年,庚子九月初十午时殁,寿九十八岁,藏湘乡谷水窑冲乙山辛河兼卯山酉向。

有碑。

子九。

配陈氏宋嘉庆四年甲子正月十六日生,元世祖至元三十一年甲午十月十二日时殁。

葬合夫右同向共碑。

生太崇、太岁、太崧、太狱、太峰、太瘳、太岚、太族。

迁安始祖太崇公。

五世图纪。

一派二派、三派、四派、五派太宗子三——以秀——周南——北仲——均璞子三子三子四子一一派佑公太宗长子宋字元亮。

南宋理宗宝庆二年丙戌二月初一午时生。

元成,宋大德九年乙已十月台票初九末时殁。

寿八十。

葬安化神祀七郎冲未山丑向。

子三祖系:迁安始祖太崇公五世纪公自度宗咸谆三年,以产业分给诸弟,由江西临江府清江县修德乡迁安化太阳坪(今羊角塘镇大岩村)置业居之。

誌载积学能文。

操行醇固。

友于之风,传于百世。

入祠安化乡贤祠。

元配文氏南宋理宗宝庆三年丁亥二月初三日午时生。

景定四年癸亥七月廿一日辰时殁。

年三七岁。

葬安化潘家溪侧面虎一排。

卯山丑向。

有碑。

续配曾氏南宋理忠醇佑五年已巳三月廿八日酉时生。

卢氏字辈大全【贵州版】全国卢氏字辈字派之【贵州】贵州贵阳市乌当区新堡乡卢氏字辈:永登思正大;光明兴国俊;朝廷;贵州贵阳卢氏字辈:正从朝洪世;德坤习再彬;贤青军友尽;德化永光明。

贵州卢氏字辈:素千万金天国;先永进发启;荣华森林茂;富贵吉高祥;朝中有自显;科甲好荫凉;常维思祖德;守举建家帮。

贵州毕节赫章卢氏字辈:建宗之发德;才维正家帮。

贵州毕节海子街镇卢氏字辈:应正启能文兴国;光明世德永传厚……;贵阳新天寨卢氏字辈:天启文培以;锡尔嗣克家……贵州大方卢氏字辈:启闻兆绪光;道德仲仁伦。

贵州安顺卢氏字辈:伦应方国维先;子起木世际兴;尚政永齐庆;贤哲选要昌;之兰顶茂盛;楚道向海洋;清和家声远;玉后福高祥;华廷昭李姓;富贵万年长。

贵州安顺卢氏字辈:通成本文登国正;朝盛恩大照玉章;道德光辉重天建;仁义荣发万世昌。

贵州安顺另支卢氏字辈:建德永安康;国政加兴旺。

贵州瓮安卢氏字辈:从江西带入字辈:文学应一;选空中然。

后接更新字辈为:文培鉴治(至);华光增锡;清树焕基;镇海本烈。

贵州瓮安卢氏字辈:学文俸相登;丘山映启明;开天正万代;转景世继昌。

贵州瓮安县卢氏一支系字辈:由江西谱带入:文学应一;选空中然。

后接续新16字辈为:文培鉴治;华光增锡;清树焕基;镇海本烈。

再接续新20字辈为:坤乾浩春景;垣金洋梓星;堂钊洪柱炳;均铭泽桓荣。

解说:[(后接续新16字于:大清同治三年甲子岁,嗣孙“卢应垣先生”避乱定邑于旅馆中,偶记并非书记,如世序以周仍照五行相生,字义再为义续,庶得优久,无疆之义也。

)(再接续新20字辈于公元一九八零春,卢光室先生仍依五行相生字义续,洋梓先祖卢学龚公之墓地名洋梓桐,桓荣最先之祖齐桓公泽及生民九合诸候息兵罢战荣耀一世号称五霸之首,十三代子孙卢光室沐手恭录 ) ]贵州独山卢氏字辈:再应自永方;学有利相帮;佳道贵其昌;光宗荣祖德;启俊仲贤良。

贵州独山卢氏字辈:元明昌启凤;忠永德芳成。

贵州铜陵卢氏字辈:曰文忠士添;世尚万胜全;继述彰宗德;縸烈永隆传。

湖南氏族志之石氏、左氏、卢氏石长沙石氏始祖春谷公,元时自江西徙湘潭,总祠堂在湘潭姜畲石家坊。

至清中叶,始迁祖养悦公迁来长沙。

后人置业长沙东乡鹧鸪塘陈家坪。

据1992年未刊家谱载,最后排派为:家声定克昌祖。

堂号“乐山堂”。

湘潭云湖石氏自宋守信公再传至全振公,始隶潭州籍。

至始迁祖春谷公,讳元蕃,迁湘潭,再下十二传至清仁吾公,子云野、禄野,一居学坪,一居云湖。

云野后裔居学坪、善化、衡山马桥湾、窑山冲、双庙等处;禄野生子四:开宪、开祖、开云、开宝,其后裔迁居云湖墹兹塘、许家坝、福冲、泥湾、潮江冲等处。

清同治四年(1865)五修族谱。

派语:(自十九世始)孝友前芳久,诗书善训长,贤材诚蔚启,德教振湖湘。

湘潭石汉声先生一支派语:培养承先世,家声定克昌,祖宗贻泽远,继绪载文章。

湘潭石家坊石氏始迁祖元蕃公,明初自江西迁湘潭四都石家坊。

子四:长子元一迁苏州,次子元二迁长沙碧湘街,三子元三迁兴国,四子元四守石家坊。

清嘉庆元年(1796)二修族谱,同治七年(1868)三修,光绪二十四年(1898)四修,1928年五修。

醴陵上堡冲石氏始迁祖秀峦公,清康熙间自福建汀州迁此。

至1948年,全族人口约1600人。

醴陵枣子园石氏始迁祖维林公,明洪武间自江西迁此。

族人分布于攸县。

至1948年,全族人口约500人。

炎陵十都黄上村石氏先世清雍正年间由广东南雄始兴县迁入霞阳石下(今十都乡黄上村)。

后裔分布于十都大院。

邵阳石氏始迁祖万三、千三、百三,宋建隆间自江西吉安府泰和县千秋乡水伯堡徙居宝庆府。

万三公落业佑溪桥,不数年回籍;千三公落业石陂桥,支分五房:通、达、贵、逵、暹;百三公落业茶园山,支分为桂、相、椅、隆四房。

后人分布于邵阳、益阳、湘乡、宁乡、新化及江西、四川等地。

二支族谱始修于乾隆二十五年(1760),嘉庆十六年(1811)百房二修,道光二十七年(1847)百房三修,光绪十八年(1892)百房四修,1948年千、百二房六修,1917年百公裔五修。

浙江九支卢后裔看看你是哪一支卢琰九子后世以木建号。

在灵山时,始分上卢(长卢)、中卢、下卢(下园)三宅。

而后裔析居除磐安本地外,又有永康、东阳、金华、武义、浦江、仙居、天台、缙云、瑞安、松阳、青田、黄岩、平阳、余姚、绍兴、宁波、以及江西、江苏和港澳台湾,也有侨居国外者。

九支卢氏自明代始各自为谱(有的一支已有三至五谱),追溯卢琰为鼻祖。

第一支号称榛派,始祖卢珪(卢琰长子)。

卢珪(949-1019)字伯璋,宋开宝间(969-975),太祖赵匡胤诏除湖南道宣慰按抚使,后诏补中书舍人,加朝仪制大夫,寻任京都刺史,兼敕秘书少监,卒后葬磐安灵山东耕园。

妻娶永康杨总制女,子卢博,始居中卢村,后裔析居永康丁坑、石马、西卢、窖厚、后坎、前舒、长坑、道门等村,并有析居于松阳净居口、武义上场、金华卢家、青田梅溪等地。

子孙人数居住于磐安、永康、武义者为多,人口有数千。

第二支号称栗派,始祖卢璞(卢琰次子)。

卢璞(951-?)字伯瑞,太平兴国间(976-983)擢任湖南监部,后升授中书令,兼工部侍郎知制诰事。

卒后葬廿四都庚塘山。

妻吕氏,为永康长史吕文祥女,子三:善、德、义。

居灵山东耕园(前桑园),后析居于中卢、上卢(长卢)、双牌(今均为磐安新渥镇,三村共谱,称“灵山卢氏”)。

九世卢宗爰迁居永康青山口、西塘等地,裔千余人。

第三支号称(择改木旁)派,始祖卢璇(即收养的蕲王柴熙诲,后改为第三子卢璇)(956-1030),真宗咸平间(998-1003)奉诏擢殿前防御使,后进封为武烈候,卒葬躲山下水竹坞卢琰墓侧。

始居灵山下卢(称下园),后裔二世卢可由下园适居仙居。

其子卢行迁缙云东窖。

宋绍兴间,九世孙卢德威迁永录石江。

二十四世孙卢伦转迁永康石柱。

宋嘉定间,十二世孙卢子雅(卢演次子)由仙居峡阳迁居东阳;卢子安(卢演幼子)迁永康白云山下;卢子钊迁永康柏岩西山。

宋代末年,子安子卢深夫,因宋臣义不臣元,挂冠迁居五子岩。

子安三世孙卢世光迁武义卢璧,子孙析居武义上卢。

卢姓的来源与迁徙2019-10-08卢姓在全国各地多有分布。

但起源于何时何地?学者们的见解并不⼀致。

从现有的⽂献资料来看,卢姓有4个来源。

⼀是起于河南卢⽒县。

周平王迁都洛⾢,是为东周。

与此同时,边裔的戎狄也乘机内徙,与中原诸夏杂居。

当时中原内地,⼏乎到处都有戎狄,就是周王所居住的成周洛⾢周围也布满了戎狄之⼈。

《国语·郑语》记载洛⾢四⽅各国的分布情况是:“当成周者,南有荆蛮、申、吕、应、驰、陈、蔡、隋、唐;北有卫、燕、狄、鲜虞、潞、洛、泉、徐、蒲;西有虞、虢、晋、隗、霍、杨、魏、芮;东有齐、鲁、曹、宋、滕、薛、邹、莒,是⾮王之⽀⼦母北甥舅也,则皆蛮、荆、戎、狄之⼈也。

”其中狄、鲜虞、潞、洛、泉、徐、蒲、隗都是⾚狄、⽩狄或其他诸狄,莒为东边之夷,荆为南边之蛮,他们与华夏诸国都曾活动于黄河流域。

公元前645年前后,周襄王欲伐郑,娶戎狄⼥为后,与戎狄联兵攻郑,但在打败了郑国后,襄王却废黜了狄后。

狄后愤懑不已,便与襄王后的母亲惠后商议,欲⽴惠后之⼦⼦带,遂引戎狄之兵逐周襄王,⽴⼦带为天⼦。

于是戎狄之兵进⼊洛⾢周围,“或居于陆浑,东⾄于卫,侵盗暴虐,中国疾之”(《史记·匈奴列传》)。

陆浑在今河南嵩县⼀带,春秋时的卫国在今河南滑县⼀带。

后来晋⽂公打败戎狄,杀了⼦带,才把周襄公迎回洛⾢。

陆浑戎原居⽠州,后迁伊川,再扩展⾄嵩县⼀带。

与陆浑戎同时迁往中原的还有阴戎。

《后汉书·西羌传》云:“允姓戎迁于渭,东及辕。

在河南⼭北者,号⽈阴戎。

阴戎之种,遂以滋⼴。

”渭即今陕西渭河⼊黄河处,辕即辕⼭,在今河南偃师东南,与巩义、登封两市交界。

这就清楚地表明,春秋时阴戎也已迁⼊中原地区,与周⼈错杂⽽居。

阴戎所居的河南⼭北是指陕西商县以东⾄河南嵩县、陕县⼀带。

《中国历史地名辞典》云:“今河南卢⽒县东北古有阴地城,为当时屯戍之所。

”由此可见,卢⽒县即春秋时阴戎居住之地。

战国时晋楚争霸,晋⽂公欲修霸业,于是贿赂戎狄,从阴地经过,以匡扶王室。

卢氏族谱大全!卢氏家谱大全1、卢氏来源1、源于姜姓,以邑名为氏。

春秋时期齐国文公子名高,食采于卢邑(今山东长清县),其后人以卢为氏。

2、源于姬姓,以封邑名称为氏。

东周时期,舅犯助晋文公姬重耳战胜楚国,因功封邑于昝邑(今河南唐河昝岗),舅犯之子贾季封邑于五鹿(今河南清丰),舅犯后人以卢为氏。

3、以国为氏。

春秋时期,有庐子国(今安徽省合肥市),卢氏为庐子国戢黎之后。

4、以官职为氏:①出自两周时期官吏若卢令丞,属于以官职称谓为氏(若卢令丞,为弓箭手统领,主弩射;后逐渐转为主管监狱的官吏,就是典狱官;秦汉时期隶属于少府管辖)。

若卢令丞后裔子孙中,有以先祖官职称谓为姓氏者,称若卢氏,后简化为单姓卢氏者;②出自汉朝时期官吏当卢令丞,属于以官职称谓为氏(当卢令丞,为专职掌管酿酒、煮酒的官吏,隶属于少府管辖)。

当卢令丞的后裔子孙中,有以先祖官职称谓为姓氏者,称当卢氏,后简化为单姓卢氏者。

5、以兵器名为氏。

欧冶子所锻越剑,名湛卢。

6、源于改姓而来:①复姓改单姓卢氏。

齐桓公后裔有以封地为卢蒲氏、葛卢氏,后改成单字的卢氏。

北魏时期,复姓吐伏卢氏、伏卢氏、卢浦氏、莫芦氏改为汉字单姓卢氏。

②帝王赐姓为氏。

隋炀帝杨广赐予河间人章仇太翼为单字卢氏;祖籍河北范阳(今河南光山)雷氏家族人氏,被北周皇帝宇文觉改为卢氏;祖籍三原(今陕西三原)闾氏族人闾云保,被唐高宗李治赐准改姓为卢氏。

③少数民族改姓卢姓。

源于鲜卑族,出自南北朝时期鲜卑拓拔部,属于汉化改姓为氏。

鲜卑族有姓“莫芦”的,改为姓“芦”,后去掉草字头,归于卢姓。

又有少数民族姓“吐伏卢”、“豆卢”或“奚什卢”的,也改为姓卢。

源于西南夷,出自明朝时期西南从族,属于汉化改姓为氏。

中国西南地区少数民族中有一个从族,为古百越民族一支,在明朝时期有取汉姓为卢氏者。

源于赫哲族,属于汉化改姓为氏。

居住于黑龙江流域的赫哲族卢如火氏,改汉姓为卢。

源于满族,属汉化改姓为氏。

满族泰楚噜氏和喜瞻氏,在明清时期,有改为卢姓的。

四川. 垫竹. 乾隆39年版《盧氏族谱》序稽古,有盧氏子孙,其原肇自炎帝神农氏,帝本姜姓,至夏太狱为禹吕之臣,因易姜为吕,而太公吕尙即其后也。

公又姓姜者,姜祖神农则姓,祖太狱则姓吕也。

公子吕及封于齐,仍为姜姓,而是公与周公侠辅成王,未得就封,赐食釆于盧,即今之涿州郡,曰盧州而子孙居焉。

遂因地为氏,而盧氏自此始,数传至汉,北直始祖则为盧植,即昭烈未遇时,以师事之者也。

其后子孙初迁于陕西之壮浪,继宦于江西之袁州,壮浪始祖未详,而袁州始祖则名杆。

杆公子孙继迁于楚,居黄州府黄安县,有猛虎跳涧,祖坟在焉。

其地界是麻城,故卢氏子孙居黄安者半,居麻城者半。

至道十公后乃迁于蜀。

入蜀始祖晋圣公,与其弟晋贤、晋真奉母入蜀。

初住大竹县之—仙门乡。

母卒安厝于邑之月城里,亥山之阳,而是三大支之茔共是焉。

其后圣公移居垫江,贤公居合州,惟真公仍留居大竹。

垫地与竹相相去不远,后世子孙得以常相往来,其尊卑次序昭然不紊。

惟合州一支稍远,世系未详。

今但一原其圣公之苗裔,迄於根一十二世,家族甚繁不能一一访忆,而相传谱又于明末兵火后丧失无存。

幸吾祖,遇我公留心根本,舍身当播越,猶能於避难数十年后,谆谆以宗派相传,叮咛后人以示不忘。

呜呼!此一笺一传,宁非祖宗在天之灵,而为吾辈子孙之所厚幸欤。

所惜者,合族先示祖人,未闻其详,纵或有一二名得所指,不能以次相推。

此乃无可奈何者矣。

今因于派别之禳一,名下分属某祖,以俟各房子孙有智识者,远稽近考,自为上捕缀则太幸甚。

呜呼!天地之生人为贵,立人之道孝为先。

惟能追远报本,不忘我身之所自来者,方不负天地所生之贵,而希判于人禽,然此难为不智者言也。

今余有堂侄孙哲谋,留心根本。

每于谈及远祖近宗,恻恻然如有所失。

因求谱序于余,噫此,其意固甚厚;而此事之所关因,则更深且远也,因不揣固陋,述其所闻微其所见,略为编次,上古以今.兹卢氏世系相传源流与哲谋一支之本未,书一册以授之。

且使吾族人见之,或能兴起不忘本来之。

各据见闻,自为叙次,无有脱遗,则合而编之。

卢氏家族世系家谱更新倡议书《谱曰》:宏志顺兴睿,耀灿传世方;愈煜博增辉,佳和福安康。

春俊廷荣锦,伟仁盛开光;瑞智尚大德,龙祥昶远閌。

尊敬的各位长辈、平辈、下辈以及卢氏世系所有的族子们:你们好!卢氏家族是一个大家族,起源很早,发展也很宽域。

历史以来,由于受地域的制约,交通不便,信息不畅,家族人彼此联系甚少,甚至根本就没得往来和联系。

加上一些人的家族意识不强,固步保守等因素,造成家族人互不相识,互不了解。

家族的历史也很少有人追踪过问,家谱意识也显得很淡薄。

值此,我想这此机会与家族人专门谈一谈卢氏家族的家谱问题。

供大家选鉴。

2010年7月我家族分支以“房水生”的名义编辑了“刘氏家族、任氏家族沧桑凯旋志”一书,在书的第27页中已较详细的阐述了我族家谱(字辈)上存在的问题。

我卢氏家族在历史发展的长河中确立有家谱,但因无文字记载,而被飘零失传,据我们搜集到的只有殘缺不全的中间几个谱节,既无顶盖,又无底灰,两头摸不清。

家谱的来龙去脉更是不清楚,我们力图想维持它的原生态势继接下去,确实感到为难,又没有其他信息或先人收藏的底本可借鉴的。

如今我族分支(各房人)施行所使用的字辈都是在汉语册本上各取所需,任人雕用,各自为正,五花八门没有一个统一的步調和谱调造成的后果是:彼此辈数不清,高低老少不清,是一个族系或不是一个族系都搞不清。

这样任其发展下去,再隔半个世纪、一个世纪,不难想象,同一个卢氏家族的人碰在一块,则会产生你看我,我看你,都认不到,弄不清,最多喊一个“家门”还会错判为是外族人呢!这岂不成了笑话吗?光辉灿烂的我们卢氏家族也就无影无踪地被貶下台,不知不觉的就被消逝灭绝了。

认真细想起来这是多么遗憾可悲的一桩事儿啊!此就对不起我们的祖宗,大大地丧失了我们卢家族的精神氛围。

在此,我们来探讨一下已搜集到的老的原有家谱中一谱段,它是:“应庭四正大,光明永昌(?)。

天国开闻远,荣华富贵新(?)家帮。

”对这一段稍加留意不难看出语句上存在有毛病,还存在有错、漏字的现象。

据卢氏家谱记载,卢姓是我国的百家姓氏之一,排名第42名,约占中国汉族人口的0.47%。

卢姓的起源有六:

①出自姜姓,为炎帝(传说中上古姜姓部族首领。

因居于姜水流域而得氏。

②出自复姓改单姓卢氏,据《卢氏家谱》所载,以"卢蒲"为姓的一支,出自姜姓,是传自"九合诸侯,一匡天下"的那位齐桓公,到后来,纷纷改了单字的卢氏。

③出自他姓赐卢氏。

④出自他姓改卢姓。

⑤出自少数民族姓氏。

⑥出自国名。

卢姓迁徙分布:

卢姓的发源地在今山东省长清的西南,春秋时在齐国繁衍,自“田氏代齐”后,卢姓便散居燕秦之间。

秦时,有博士卢敖在涿郡定居,世称涿郡卢氏。

秦末,卢敖裔孙卢绾随汉高祖起兵反秦,因功封燕王,封国在涿郡,后涿郡卢姓又称范阳卢姓,为五大望族之一,历汉魏南北朝隋唐千余年而不衰。

与此同时,有卢姓已迁至宁夏固原与甘肃平凉间地,以东汉王卢芳为始祖。

而传自齐桓公的那支复姓卢蒲,改卢姓后

亦在涿郡繁衍。

西晋末年的永嘉之乱,导致卢姓大举南迁,卢氏大族有随晋室南迁于江浙一带;又有一支卢姓北上辽沈,后发展成为辽西卢姓大族,此支卢姓,为后魏太保,录尚书事卢鲁元(昌黎徒河〔今辽宁省锦州〕之族所在)。

唐代卢姓称盛于黄河流域,唐宪宗时有卢姓入闽粤。

据《始兴范阳卢氏五修族谱》所载,迁居南京的范阳后裔卢富,率子孙迁江右虔化县(今江西省宁都),曾孙卢光稠平黄巢起义有功而封开国侯,其次子的八世孙迁居福建蒲田、考满。

其支派有十七郎迁居广东东莞,而在此以前,有奇女子卢眉娘已名闻粤乡,据文献,她是广东省南海人,可见在唐代时,卢姓在北方已称盛于黄河流域,其中以河南繁衍最为著名,南迁则主要繁衍于江西、江苏、四川、福建、广东一带。

元明清之际,卢姓已遍及全国大江南北,长城内外。

卢姓人氏,作为中国的炎黄子孙,得姓较早,加之源于山东,后又沿着黄河,在河北、河南繁衍发展,现如今卢姓已遍布全国,尤以广东、河北、广西等省

区多此姓,三省区卢姓约占全国汉族卢姓人口的百分之四十八。

随着历史的发展,到了中华民国初期乃至中华人民共和国的成立,卢家子孙遍及全国各地,经调查,大部分居住于湖南、河南、湖北、福建、江苏、浙江、四川、云南圣多,大多数是汉族兄弟,也有极少数民族兄弟。

这样,家谱出现各理其事,有的相同,有的不相同,但大部分是一致的。

现侧重考察云南这一家族,因为云南地处祖国边陲,在过去社会动乱时,大多数家族都迁往云南居住,卢氏家族从民国初期适往云南,来自于福建、河南、江西,统称江西籍。

据有关历史资料记载,卢氏家谱的字派有两种说法,一种说法是从江西、湖建省府柳树弯大板桥七十二都卢状间、罗氏的儿子卢从友红府分止的字派是:思崇有国述,应文光元正,丕绍开宗,另一种说法是:从铺康河卢家大坟有字派的大吉分止是:长国思崇启,有换明周述,应文光元正,丕绍开宗。

我认为以上两种说法都有一定道理。

但为便于探讨今后的家谱,衔接上下关系,也是为了依据上述的说法。

应尊重第一种说法更为客观,这样,为了使家谱不错不乱,区分出上下之辈,根据收集的大量原始材料,于公元一九九O 年三月十一日在云南省景东县花山乡坡头村田坝社由

田坝村的卢丕文、卢丕安、卢丕寿招集11人会议讨论通过了字派。

以二十五代为一周转,望子孙后代遵照执行。

以上若有不妥,望前辈老和卢氏家族的弟兄们给予雅正。

恩崇有国述

应文光元正

丕绍开宗启

继泽永德恒

富裕贵春松

卢绍科撰

公元一九九二年一月一日于昆明。