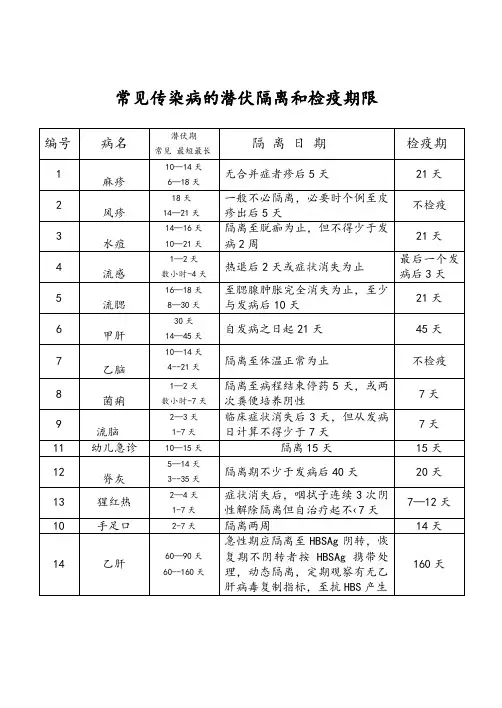

常见传染病的检疫期

- 格式:doc

- 大小:44.00 KB

- 文档页数:1

各类传染病的报告时限传染病是指由病原体侵入人体并在人体内繁殖的疾病。

传染病的报告和监测对于预防和控制疾病的传播至关重要。

各国针对不同传染病的报告时限有所规定,下面将对常见传染病的报告时限进行详细介绍。

首先,对于痢疾、霍乱、伤寒和副伤寒等肠道传染病,我国规定医疗机构应当在发现病例后立即报告,报告内容包括病例的基本情况、流行病学史和实验室检测结果。

此外,医疗机构应当每周报告一次本地区的痢疾、霍乱、伤寒和副伤寒的疫情情况,包括病例数、死亡数等。

其次,针对流行性感冒,我国规定医疗机构应当在发现病例后24小时内报告,报告内容包括病例的基本情况、流行病学史和实验室检测结果。

此外,医疗机构应当每周报告一次本地区的流感疫情情况,包括病例数、死亡数等。

除了上述传染病外,对于其他传染病,我国也有规定报告时限。

例如,对于艾滋病、病毒性肝炎等重大传染病,医疗机构应当在发现病例后24小时内报告;对于麻疹、流行性腮腺炎等法定传染病,医疗机构应当在发现病例后12小时内报告。

除了报告时限外,医疗机构还应当及时采取控制措施,包括隔离患者、追踪密切接触者、加强环境清洁等,以阻断疾病的传播。

总的来说,不同传染病的报告时限有所不同,但都强调了及时报告的重要性。

只有及时报告,才能及时采取控制措施,有效阻断疾病的传播,保护公众的健康安全。

在日常工作中,医疗机构应当加强对传染病报告时限的宣传和培训,提高医务人员的报告意识和能力。

同时,加强卫生监督,对于迟报、漏报的情况要进行严肃处理,以确保传染病的及时报告和有效控制。

综上所述,各类传染病的报告时限对于预防和控制疾病的传播至关重要。

医疗机构应当严格按照规定的报告时限进行报告,并采取有效的控制措施,以保护公众的健康安全。

同时,相关部门也应当加强监督,确保传染病的及时报告和有效控制。

传染病分类及报告时间传染病是指由病原体(如细菌、病毒、真菌等)引起的、可通过传播途径(如空气、食物、水等)传播给其他人或动物的疾病。

根据传染病的病原体、传播途径和临床表现,可以将传染病进行分类。

一、按病原体分类1. 细菌性传染病:如结核病、炭疽、沙门菌病等。

这些病原体主要是细菌,通过空气、食物、水等途径传播,引起呼吸道、胃肠道等器官的感染。

2. 病毒性传染病:如流感、艾滋病、登革热等。

这些病原体主要是病毒,通过空气飞沫、血液、性接触等途径传播,引起全身多脏器的感染。

3. 真菌性传染病:如念珠菌病、肺曲霉病等。

这些病原体主要是真菌,通过空气、土壤等途径传播,引起皮肤、呼吸道等部位的感染。

4. 寄生虫性传染病:如疟疾、血吸虫病、包虫病等。

这些病原体主要是寄生虫,通过水、食物等途径传播,引起多种脏器的感染。

二、按传播途径分类1. 空气传播:指通过空气中的飞沫、气溶胶等途径传播疾病,如流感、麻疹等。

2. 食物传播:指通过食物中的病原体传播疾病,如肠道传染病、食物中毒等。

3. 水源传播:指通过水源中的病原体传播疾病,如霍乱、痢疾等。

4. 虫媒传播:指通过中间昆虫(如蚊子、苍蝇等)叮咬传播疾病,如疟疾、登革热等。

5. 血液传播:指通过血液传播疾病,如艾滋病、乙型肝炎等。

三、报告时间为了及时监测和控制传染病的流行状况,各国都设立了传染病报告制度。

传染病的报告时间一般是根据疾病危害程度和传播速度来确定的。

对于高度传染性和危害严重的疾病,如中东呼吸综合征(MERS)、禽流感等,通常要求在24小时内上报。

这类疾病具有极高的传染性和致死率,及时上报可以帮助相关部门立即采取措施,遏制疫情的扩散。

对于病原体较为常见但仍有传染性的疾病,如肺结核、性传播疾病等,通常要求在7天内上报。

这类疾病虽然不具备极高的传染性,但对公共卫生造成一定影响,及时的报告可以协助相关部门进行监测和控制。

除了上述时间要求外,传染病报告中还有特殊情况需要关注。

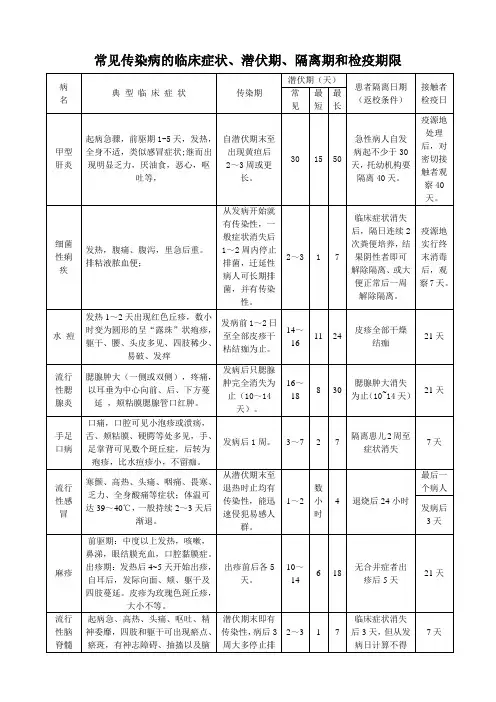

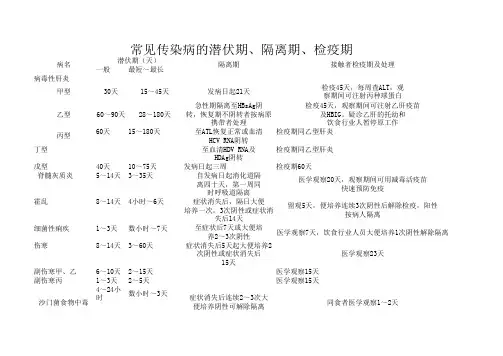

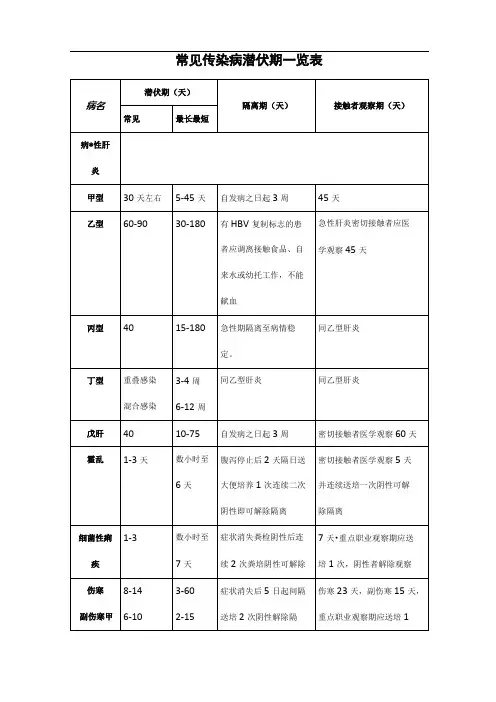

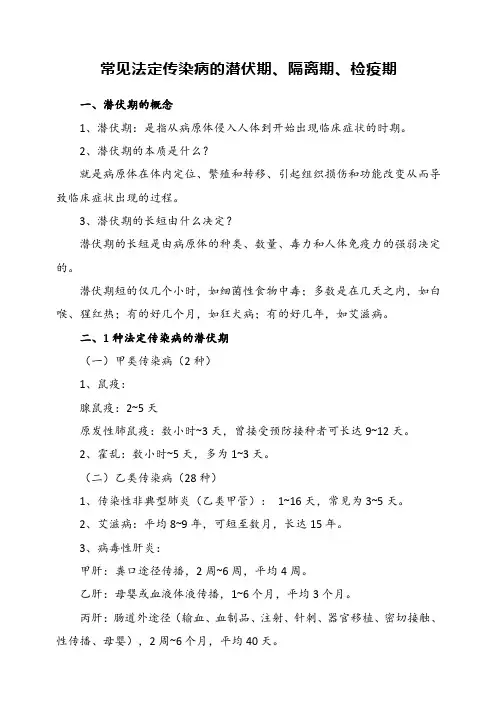

常见法定传染病的潜伏期、隔离期、检疫期一、潜伏期的概念1、潜伏期:是指从病原体侵入人体到开始出现临床症状的时期。

2、潜伏期的本质是什么?就是病原体在体内定位、繁殖和转移、引起组织损伤和功能改变从而导致临床症状出现的过程。

3、潜伏期的长短由什么决定?潜伏期的长短是由病原体的种类、数量、毒力和人体免疫力的强弱决定的。

潜伏期短的仅几个小时,如细菌性食物中毒;多数是在几天之内,如白喉、猩红热;有的好几个月,如狂犬病;有的好几年,如艾滋病。

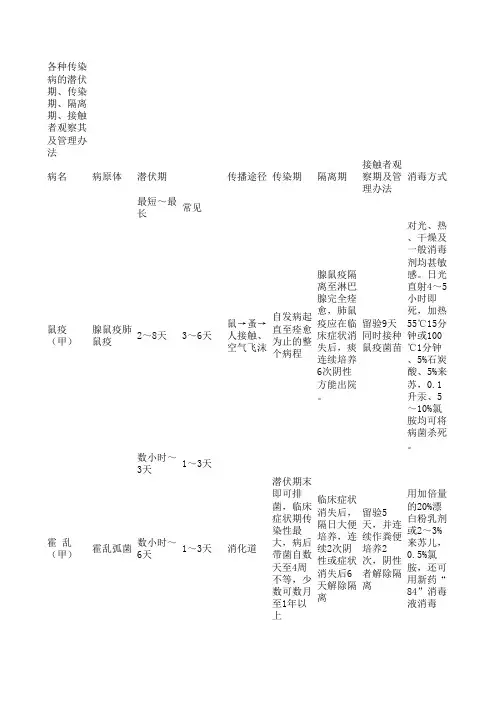

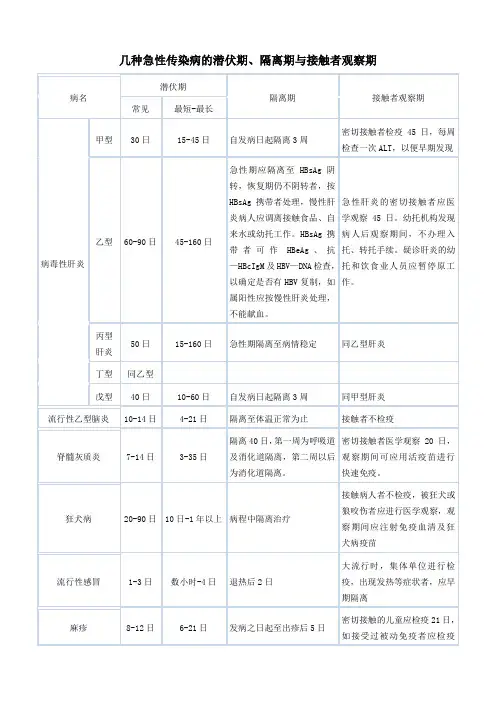

二、1种法定传染病的潜伏期(一)甲类传染病(2种)1、鼠疫:腺鼠疫:2~5天原发性肺鼠疫:数小时~3天,曾接受预防接种者可长达9~12天。

2、霍乱:数小时~5天,多为1~3天。

(二)乙类传染病(28种)1、传染性非典型肺炎(乙类甲管):1~16天,常见为3~5天。

2、艾滋病:平均8~9年,可短至数月,长达15年。

3、病毒性肝炎:甲肝:粪口途径传播,2周~6周,平均4周。

乙肝:母婴或血液体液传播,1~6个月,平均3个月。

丙肝:肠道外途径(输血、血制品、注射、针刺、器官移植、密切接触、性传播、母婴),2周~6个月,平均40天。

丁肝:母婴或血液体液传播,4周~20周。

戊肝:粪口途径传播,2周~9周,平均6周。

4、脊髓灰质炎:粪口途径传播,5~35天,一般9~12天。

5、人感染高致病性禽流感:传染源为患禽流感或携带禽流感病毒的家禽,呼吸道传播,也可通过密切接触感染的禽类及分泌物排泄物感染,一般7天以内,通常2~4天。

6、麻疹:呼吸道飞沫传播,6~21天,平均10天左右,接种过麻疹疫苗可延长至3~4周。

7、流行性出血热:我国以黑线姬鼠、褐家鼠为主要宿主动物和传染源,经呼吸道、消化道、接触、垂直、虫媒等方式传播,4~46天,一般7~14天,以2周多见。

8、狂犬病:带狂犬病毒的动物是本病传染源,主要通过咬伤传播,大多数在3个月内发病,潜伏期可长达10年以上。

9、流行性乙型脑炎:人兽共患自然疫源性疾病,猪是主要传染源,蚊(库蚊、伊蚊、按蚊)是传播媒介,4~21天,一般为10~14天。

常见传染病隔离检疫关键信息项:1、隔离检疫的传染病种类2、隔离检疫的起始时间和结束时间3、隔离场所的要求和标准4、隔离期间的医疗观察和检测项目5、被隔离人员的生活保障和权益6、隔离期间的费用承担方式7、违反隔离检疫规定的处罚措施1、隔离检疫的目的和范围11 本协议旨在规范常见传染病的隔离检疫工作,以预防和控制传染病的传播,保障公众健康。

12 适用范围包括但不限于流感、麻疹、风疹、水痘、手足口病、肺结核等常见传染病。

2、隔离检疫的启动条件21 当出现确诊或疑似病例,且经卫生部门评估认为有必要进行隔离检疫时,应启动本程序。

22 对于密切接触者,也应根据传染病的特点和传播风险,决定是否进行隔离检疫。

3、隔离场所的设置与要求31 隔离场所应选择在通风良好、相对独立、便于管理的区域。

32 场所内应划分清洁区、半污染区和污染区,并有明确的标识和隔离措施。

33 配备必要的生活设施、医疗设备和防护用品。

4、隔离检疫的时间期限41 不同传染病的隔离检疫时间根据其潜伏期和传染期确定。

42 例如,流感的隔离期一般为症状出现后 3 7 天;麻疹的隔离期为出疹后 5 天。

5、隔离期间的医疗观察和检测51 被隔离人员应每天接受体温测量、症状观察等基本医疗检查。

52 根据传染病的特点,定期进行相关的实验室检测,如病毒核酸检测、抗体检测等。

6、被隔离人员的生活保障61 提供充足的饮食、饮水和必要的生活用品。

62 保障被隔离人员的休息和娱乐需求,提供适当的心理支持和辅导。

7、被隔离人员的权益保护71 尊重被隔离人员的人格尊严和隐私权。

72 保障其与外界的通讯权利,允许其与家人、朋友保持联系。

8、隔离期间的费用承担81 一般情况下,隔离期间的生活费用由被隔离人员自行承担。

82 医疗检测和治疗费用按照相关的医疗保险政策执行。

9、隔离工作的管理和监督91 设立专门的隔离工作管理小组,负责协调和监督隔离工作的实施。

92 定期对隔离场所进行检查,确保各项措施落实到位。