实验动物检疫与传染病控制规定

- 格式:doc

- 大小:20.00 KB

- 文档页数:2

动物检验检疫服务的法律法规动物检验检疫服务是保障动物健康和预防疾病传播的重要环节。

为了确保动物产品质量和国家安全,各国都制定了相应的法律法规来规范动物检验检疫服务的实施。

本文将介绍一些与动物检验检疫服务相关的法律法规。

1. 动物传染病防控法动物传染病防控法是一项关键的法律法规,旨在预防和控制动物传染病的发生和传播。

该法规规定了检疫人员的权力和职责,包括实施检疫措施,强制隔离和治疗病害动物,以及采取必要的预防和控制措施,包括疫苗接种和消杀等。

此外,该法规还规定了检疫人员的监督和处罚措施,以保证法规的有效实施。

2. 动物卫生监督管理条例动物卫生监督管理条例是用于监督和管理动物卫生工作的法律法规。

该条例规定了对进出口动物和动物产品进行卫生审批和检验检疫的程序和要求。

此外,该条例还规定了畜牧兽医执业人员的资格和行为规范,以保证他们的专业能力和职业道德。

条例还涉及动物饲养环境的卫生要求,以及对养殖场、市场和动物产品加工企业等的监督和管理。

3. 动物检验检疫法动物检验检疫法是一项包括检验、检疫和监督动物及其产品的法律法规。

该法规规定了进出口动物和动物产品的检验检疫程序和要求,包括动物健康证书的发放,动物产品的抽样检测和实验室检验等。

此外,该法规还规定了进出口动物和动物产品的登记和备案要求,以及违法行为的处罚措施。

4. 动物产品质量安全法动物产品质量安全法是一项用于保障动物产品质量和食品安全的法律法规。

该法规规定了动物产品的生产、加工、销售和使用等方面的要求和标准。

该法规涵盖了动物饲养、屠宰、加工过程中的卫生和质量控制,以及对动物产品中有害物质和致病菌的监测和限制要求。

此外,该法规还规定了对动物产品质量不合格的处理和追溯制度。

5. 动物检疫法规的执行和监督为了保障动物检验检疫服务的有效实施,各国都建立了相应的执行和监督机制。

通常情况下,动物卫生部门和农业部门负责动物检疫工作的协调和监督。

他们会组织培训,提供指导和技术支持,以及对动物检疫工作进行定期检查和评估。

实验动物管理规定生物学实验教学中常用到实验动物,因此,切实从购入、饲育、使用、环境、处理等全过程加强对实验动物的管理,确保实验教学安全、有效进行,特制定本管理规定:第一条利用实验动物从事教学、科研、生产、检定、检验和其他活动的实验室和个人,应当按照使用许可证许可范围,使用合格的实验动物。

实验前应对实验动物作常规检查(体重、体温、常见病等)和观察,所用动物应符合实验条件要求。

第二条本条例所称实验动物,是指经人工饲育,对其携带的微生物实行控制,遗传背景明确或者来源清楚的,用于科学研究、教学以及其他科学实验的动物。

第三条实验动物的管理,应当遵循统一规划、合理分工,有利于促进实验动物教学和科学研究的原则。

第四条实验动物的质量监督和质量合格认证制度的具体办法参照国家有关制定。

第五条实验动物遗传学、微生物学、营养学和饲育环境等方面的标准参照国家技术监督局有关规定。

第六条实验动物购入1.根据教学计划,各实验室每学期末提交实验动物使用品种、数量等计划单,由实验中心主任审批,交材料采购供应室采购。

2.购入或领取实验动物时,实验人员应向供应部门索取所用动物相应等级的由国家主管部门所颁发的质量合格证书、动物的遗传背景资料、动物微生物检查资料及动物年龄和健康等方面的资料。

3.动物健康检查,以外观为主。

主要内容包括:皮毛:有无光泽、出血、干燥;眼:有无眼屎、流泪、白内障、角膜损伤等;耳:有无外伤、耳壳曲折、中耳炎等;四肢:有无弯曲、脱臼、外伤、关节炎;肛门:有无下痢、血便、脱肛等。

4.实验动物购入后,实验教师要负责验收,合格后方可使用。

第七条实验动物饲养室及饲养器具准备1.饲养室面积应根据所购入动物的数量来确定。

面积太小,室内氨浓度很易超过20m g·L-1,对实验的动物疾病控制将产生较大的影响。

2.饲养动物的器具等,应在动物购入前准备好。

准备的数量、规格应根据动物的品种和数量。

每笼收养动物数和分组情况而定。

垫料、饲料应按购入动物数量准备。

中华人民共和国动物防疫法(全文)导语:为了加强对动物防疫活动的管理,预防、控制和扑灭动物疫病,促进养殖业发展,保护人体健康,维护公共卫生安全,制定本法。

以下是小编精心为大家整理的中华人民共和国动物防疫法,推荐给大家参考,欢迎大家前来阅读。

第一章总则第一条为了加强对动物防疫活动的管理,预防、控制和扑灭动物疫病,促进养殖业发展,保护人体健康,维护公共卫生安全,制定本法。

第二条本法适用于在中华人民共和国领域内的动物防疫及其监督管理活动。

进出境动物、动物产品的检疫,适用《中华人民共和国进出境动植物检疫法》。

第三条本法所称动物,是指家畜家禽和人工饲养、合法捕获的其他动物。

本法所称动物产品,是指动物的肉、生皮、原毛、绒、脏器、脂、血液、jingye、卵、胚胎、骨、蹄、头、角、筋以及可能传播动物疫病的奶、蛋等。

本法所称动物疫病,是指动物传染病、寄生虫病。

本法所称动物防疫,是指动物疫病的预防、控制、扑灭和动物、动物产品的检疫。

第四条根据动物疫病对养殖业生产和人体健康的危害程度,本法规定管理的动物疫病分为下列三类:(一)一类疫病,是指对人与动物危害严重,需要采取紧急、严厉的强制预防、控制、扑灭等措施的;(二)二类疫病,是指可能造成重大经济损失,需要采取严格控制、扑灭等措施,防止扩散的;(三)三类疫病,是指常见多发、可能造成重大经济损失,需要控制和净化的。

前款一、二、三类动物疫病具体病种名录由国务院兽医主管部门制定并公布。

第五条国家对动物疫病实行预防为主的方针。

第六条县级以上人民政府应当加强对动物防疫工作的统一领导,加强基层动物防疫队伍建设,建立健全动物防疫体系,制定并组织实施动物疫病防治规划。

乡级人民政府、城市街道办事处应当组织群众协助做好本管辖区域内的动物疫病预防与控制工作。

第七条国务院兽医主管部门主管全国的动物防疫工作。

县级以上地方人民政府兽医主管部门主管本行政区域内的动物防疫工作。

县级以上人民政府其他部门在各自的职责范围内做好动物防疫工作。

收稿日期:2023 02 02作者简介:林惠然(1992-),女,硕士,中级,实验动物管理办主任,研究方向:实验动物管理、动物遗传与繁育,E mail:hr.lin@siat.ac.cn实验动物源人兽共患传染病的防控与兽医公共卫生政策林惠然1,2(1.中国科学院深圳先进技术研究院支撑平台处实验动物管理办,广东深圳518055;2.澳门科技大学医学院)中图分类号:S851.33 文献标识码:B 文章编号:1005-7307(2023)06-0012-0031 政策问题背景人兽共患病是指在脊椎动物与人类之间自然传播,由相同的病原感染导致的传染性疾病。

1979年世界卫生组织(WHO)和联合国粮农组织(FAO)对人兽共患病下的定义为:“人和脊椎动物由共同病原体引起的,又在流行病学上有关联的疾病。

”世界卫生组织(WHO)所分类的1415种人类疾病中,有61%属于人兽共患病。

目前已知的人类传染病共有300多种,仅有10余种只对人类感染,其余均为人兽共患病。

近年发生的175种新发传染病中,有132种是人兽共患传染病,占75.4%[1]。

人类曾因鼠疫、禽流感、结核等人兽共患传染病爆发造成巨大伤害。

随着人类对动物蛋白的需求增加、对野生动物的非法捕捉及利用、气候变化等因素导致传统流行病的病原体变异,以及新发人兽共患病的流行,使当前人兽共患传染病的防控形势更加严峻。

人兽共患病根据其来源可分为经济动物源、实验动物源、野生动物源及宠物源,其传播方式可为虫媒、食源、动物抓咬伤等[2]。

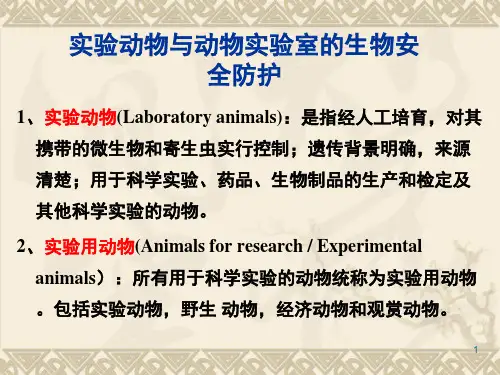

实验动物是人工饲养,对其携带的微生物实行控制,遗传背景明确或者来源清楚,用于科学研究、教学、生产、检定及其科学实验的动物。

实验动物行业在国内发展仅30余年,因受众面窄,其在公众印象中一直披着神秘面纱。

随着学科方向的延伸,涉及的实验动物种类逐渐增多,目前常用的就有包括大小鼠、豚鼠、地鼠等小型实验动物,树闙、猫、雪貂等中小型实验动物,及牛、羊、猪、犬、猴等中大型实验动物。

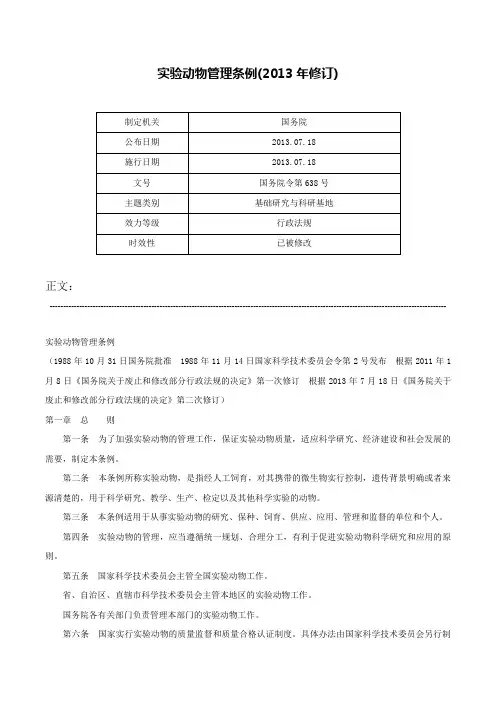

实验动物管理条例(2013年修订)正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------实验动物管理条例(1988年10月31日国务院批准 1988年11月14日国家科学技术委员会令第2号发布根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订)第一章总则第一条为了加强实验动物的管理工作,保证实验动物质量,适应科学研究、经济建设和社会发展的需要,制定本条例。

第二条本条例所称实验动物,是指经人工饲育,对其携带的微生物实行控制,遗传背景明确或者来源清楚的,用于科学研究、教学、生产、检定以及其他科学实验的动物。

第三条本条例适用于从事实验动物的研究、保种、饲育、供应、应用、管理和监督的单位和个人。

第四条实验动物的管理,应当遵循统一规划、合理分工,有利于促进实验动物科学研究和应用的原则。

第五条国家科学技术委员会主管全国实验动物工作。

省、自治区、直辖市科学技术委员会主管本地区的实验动物工作。

国务院各有关部门负责管理本部门的实验动物工作。

第六条国家实行实验动物的质量监督和质量合格认证制度。

具体办法由国家科学技术委员会另行制定。

第七条实验动物遗传学、微生物学、营养学和饲育环境等方面的国家标准由国家技术监督局制定。

第二章实验动物的饲育管理第八条从事实验动物饲育工作的单位,必须根据遗传学、微生物学、营养学和饲育环境方面的标准,定期对实验动物进行质量监测。

各项作业过程和监测数据应有完整、准确的记录,并建立统计报告制度。

第九条实验动物的饲育室、实验室应设在不同区域,并进行严格隔离。

实验动物传染病的预防和控制措施引言:实验动物在科学研究中起着重要的作用,但传染病的爆发可能会对实验结果产生严重影响。

因此,为了保证实验的准确性和可靠性,必须采取一系列的预防和控制措施来防止传染病的传播。

本文将介绍一些常见的实验动物传染病的预防和控制措施。

一、实验动物的来源和检疫为了防止传染病的传播,实验动物的来源至关重要。

合理选择可靠的供应商,并确保其动物来源健康、无传染病。

在引进新的实验动物之前,应进行严格的检疫,包括对动物进行体检、病原学检测和血清学检测等,以确保其健康状态。

二、实验动物的饲养环境良好的饲养环境是预防传染病的关键。

实验动物的饲养设施应具备良好的通风条件,保持适宜的温度和湿度。

饲养设施应定期进行清洁和消毒,以减少病原微生物的滋生和传播。

此外,实验动物的饲料和饮水应保持清洁,避免受到污染。

三、实验动物的健康监测定期对实验动物进行健康监测是预防传染病的重要手段。

通过对实验动物进行体温测量、观察行为和食欲等指标的变化,可以及时发现潜在的传染病病例。

同时,还可以进行常规的病原学检测和血清学检测,以确保实验动物的健康状态。

四、实验动物的隔离和分组为了防止传染病的传播,实验动物应根据其健康状况进行隔离和分组。

健康的实验动物应与患病的实验动物分开饲养,以避免交叉感染。

此外,根据实验的需要,可以将实验动物分为不同的组别,以减少传染病的传播风险。

五、实验动物的疫苗接种对于一些常见的传染病,可以考虑给实验动物接种疫苗来预防疾病的发生。

疫苗接种可以增强实验动物的免疫力,减少感染的风险。

在接种疫苗之前,应先对实验动物进行免疫学检测,以确定其免疫状态和接种需求。

六、实验人员的防护和培训实验人员在进行实验动物操作时,应采取必要的防护措施,包括佩戴口罩、手套和实验服等。

此外,实验人员应接受相关的培训,了解传染病的预防和控制知识,掌握正确的操作技巧,以减少传染病的风险。

结论:实验动物传染病的预防和控制是保证实验结果准确性和可靠性的重要环节。

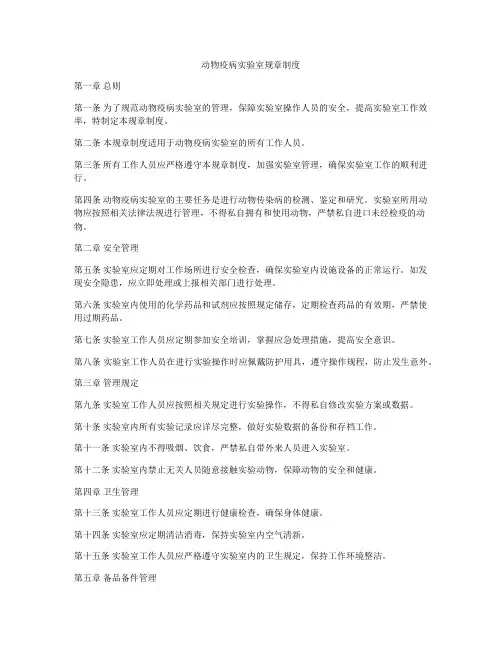

动物疫病实验室规章制度第一章总则第一条为了规范动物疫病实验室的管理,保障实验室操作人员的安全,提高实验室工作效率,特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于动物疫病实验室的所有工作人员。

第三条所有工作人员应严格遵守本规章制度,加强实验室管理,确保实验室工作的顺利进行。

第四条动物疫病实验室的主要任务是进行动物传染病的检测、鉴定和研究。

实验室所用动物应按照相关法律法规进行管理,不得私自拥有和使用动物,严禁私自进口未经检疫的动物。

第二章安全管理第五条实验室应定期对工作场所进行安全检查,确保实验室内设施设备的正常运行。

如发现安全隐患,应立即处理或上报相关部门进行处理。

第六条实验室内使用的化学药品和试剂应按照规定储存,定期检查药品的有效期,严禁使用过期药品。

第七条实验室工作人员应定期参加安全培训,掌握应急处理措施,提高安全意识。

第八条实验室工作人员在进行实验操作时应佩戴防护用具,遵守操作规程,防止发生意外。

第三章管理规定第九条实验室工作人员应按照相关规定进行实验操作,不得私自修改实验方案或数据。

第十条实验室内所有实验记录应详尽完整,做好实验数据的备份和存档工作。

第十一条实验室内不得吸烟、饮食,严禁私自带外来人员进入实验室。

第十二条实验室内禁止无关人员随意接触实验动物,保障动物的安全和健康。

第四章卫生管理第十三条实验室工作人员应定期进行健康检查,确保身体健康。

第十四条实验室应定期清洁消毒,保持实验室内空气清新。

第十五条实验室工作人员应严格遵守实验室内的卫生规定,保持工作环境整洁。

第五章备品备件管理第十六条实验室内备品备件的管理应按照规定进行,确保备品备件的充足。

第十七条实验室工作人员应合理使用备品备件,避免浪费。

第六章惩戒措施第十八条对于违反本规章制度的行为,实验室将按照相关规定采取相应的惩戒措施,严肃处理。

第十九条实验室的主管单位应定期检查实验室的管理情况,对实验室工作人员进行监督和考核。

第七章其它规定第二十条本规章制度的修订应经实验室主管单位审批,遵循程序和原则。

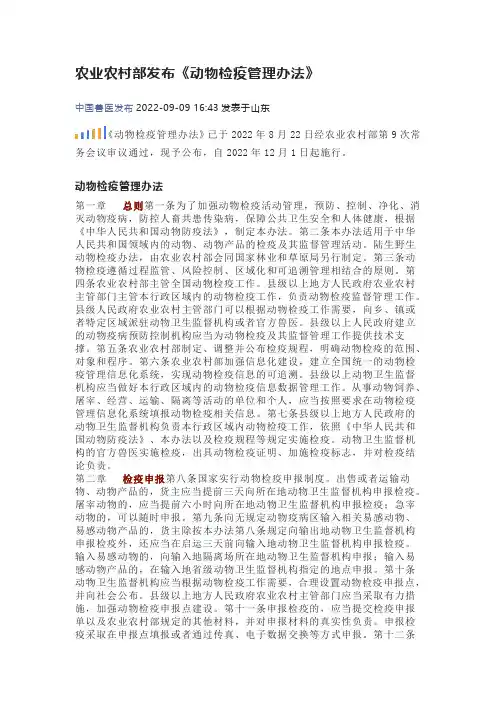

农业农村部发布《动物检疫管理办法》中国兽医发布2022-09-09 16:43发表于山东《动物检疫管理办法》已于2022年8月22日经农业农村部第9次常务会议审议通过,现予公布,自2022年12月1日起施行。

动物检疫管理办法第一章总则第一条为了加强动物检疫活动管理,预防、控制、净化、消灭动物疫病,防控人畜共患传染病,保障公共卫生安全和人体健康,根据《中华人民共和国动物防疫法》,制定本办法。

第二条本办法适用于中华人民共和国领域内的动物、动物产品的检疫及其监督管理活动。

陆生野生动物检疫办法,由农业农村部会同国家林业和草原局另行制定。

第三条动物检疫遵循过程监管、风险控制、区域化和可追溯管理相结合的原则。

第四条农业农村部主管全国动物检疫工作。

县级以上地方人民政府农业农村主管部门主管本行政区域内的动物检疫工作,负责动物检疫监督管理工作。

县级人民政府农业农村主管部门可以根据动物检疫工作需要,向乡、镇或者特定区域派驻动物卫生监督机构或者官方兽医。

县级以上人民政府建立的动物疫病预防控制机构应当为动物检疫及其监督管理工作提供技术支撑。

第五条农业农村部制定、调整并公布检疫规程,明确动物检疫的范围、对象和程序。

第六条农业农村部加强信息化建设,建立全国统一的动物检疫管理信息化系统,实现动物检疫信息的可追溯。

县级以上动物卫生监督机构应当做好本行政区域内的动物检疫信息数据管理工作。

从事动物饲养、屠宰、经营、运输、隔离等活动的单位和个人,应当按照要求在动物检疫管理信息化系统填报动物检疫相关信息。

第七条县级以上地方人民政府的动物卫生监督机构负责本行政区域内动物检疫工作,依照《中华人民共和国动物防疫法》、本办法以及检疫规程等规定实施检疫。

动物卫生监督机构的官方兽医实施检疫,出具动物检疫证明、加施检疫标志,并对检疫结论负责。

第二章检疫申报第八条国家实行动物检疫申报制度。

出售或者运输动物、动物产品的,货主应当提前三天向所在地动物卫生监督机构申报检疫。

中华人民共和国国家科学技术委员会令第2号《实验动物管理条例》已于一九八八年十月三十一日经国务院批准,现予发布施行。

主任宋建一九八八年十一月十四日实验动物管理条例第一章总则第一条为了加强实验动物的管理工作,保证实验动物质量,适应科学研究、经济建设和社会发展的需要,制定本条例。

第二条本条例所称实验动物,是指经人工饲育,对其携带的微生物衽控制,遗传背景明确或者来源清楚的,用于科学研究、教学、生产、检定以及其他科学实验的动物。

第三条本条例适用于从事实验动物的研究、保种、饲育、供应、应用、管理和监督的单位和个人。

第四条实验动物的管理,应当遵循统一规划、合理分工,有利于促进实验动物科学研究和应用的原则。

第五条国家科学技术委员会主管全国实验动物工作。

省、自治区、直辖市科学技术委员会主管本地区的实验动物工作。

国务院各有关部门负责管理本部门的实验动物工作。

第六条国家实行实验动物的质量监督和质量合格谁制度。

具体办法由国家科学技术委员会另行制定。

第七条实验动物遗传学、微生物学、营养学和饲育环境等方面的国家标准由国家技术监督局制定第二章实验动物的饲育管理第八条从事实验动物饲育工作的单位,必须根据遗传学、微生物学、营养学和饲育环境方面的标准,定期对实验动物进行质量监测。

各项作业过程和监测数据应有完整、准确的记录,并建立统计报告制度。

第九条实验动物的饲育室、实验室应设在不同区域,并进行严格隔离。

实验动物饲育室、实验室要有科学的管理制度和操作规程。

第十条实验动物的保种、饲育应彩国内或国外认可的品种、品系,并持有效的合格证书。

第十一条实验动物必须按照不同来源,不同品种、品系和不同的实验目的,分开饲养。

第十二条实验动物分为四级:一级,普通动物;二级,清洁动物;三级,无特定病原体动物;四级,无菌动物。

对不同等级的实验动物,应当按照相应的微生物控制标准进行管理。

第十三条实验动物必须饲喂质量合格的全价饲料。

霉烂、变质、虫蛀、污染的饲料,不得用于饲喂实验动物。

动物检疫管理办法中华人民共和国农业部令年第号《动物检疫管理办法》已经年月日农业部第一次常务会议审议通过,现予发布,自年月日起施行。

年月日农业部发布的《动物检疫管理办法》(农业部令第号)同时废止。

部长韩长赋二〇一〇年一月二十一日第一章总则第一条为加强动物检疫活动管理,预防、控制和扑灭动物疫病,保障动物及动物产品安全,保护人体健康,维护公共卫生安全,根据《中华人民共和国动物防疫法》(以下简称《动物防疫法》),制定本办法。

第二条本办法适用于中华人民共和国领域内的动物检疫活动。

第三条农业部主管全国动物检疫工作。

县级以上地方人民政府兽医主管部门主管本行政区域内的动物检疫工作。

县级以上地方人民政府设立的动物卫生监督机构负责本行政区域内动物、动物产品的检疫及其监督管理工作。

第四条动物检疫的范围、对象和规程由农业部制定、调整并公布。

第五条动物卫生监督机构指派官方兽医按照《动物防疫法》和本办法的规定对动物、动物产品实施检疫,出具检疫证明,加施检疫标志。

动物卫生监督机构可以根据检疫工作需要,指定兽医专业人员协助官方兽医实施动物检疫。

第六条动物检疫遵循过程监管、风险控制、区域化和可追溯管理相结合的原则。

第二章检疫申报第七条国家实行动物检疫申报制度。

动物卫生监督机构应当根据检疫工作需要,合理设置动物检疫申报点,并向社会公布动物检疫申报点、检疫范围和检疫对象。

县级以上人民政府兽医主管部门应当加强动物检疫申报点的建设和管理。

第八条下列动物、动物产品在离开产地前,货主应当按规定时限向所在地动物卫生监督机构申报检疫:(一)出售、运输动物产品和供屠宰、继续饲养的动物,应当提前天申报检疫。

(二)出售、运输乳用动物、种用动物及其精液、卵、胚胎、种蛋,以及参加展览、演出和比赛的动物,应当提前天申报检疫。

(三)向无规定动物疫病区输入相关易感动物、易感动物产品的,货主除按规定向输出地动物卫生监督机构申报检疫外,还应当在起运天前向输入地省级动物卫生监督机构申报检疫。

实验动物管理条例(1988年10月31日国务院批准1988年11月14日国家科学技术委员会令第2号发布根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订)第一章总则第一条为了加强实验动物的管理工作,保证实验动物质量,适应科学研究、经济建设和社会发展的需要,制定本条例。

第二条本条例所称实验动物,是指经人工饲育,对其携带的微生物实行控制,遗传背景明确或者来源清楚的,用于科学研究、教学、生产、检定以及其他科学实验的动物。

第三条本条例适用于从事实验动物的研究、保种、饲育、供应、应用、管理和监督的单位和个人。

第四条实验动物的管理,应当遵循统一规划、合理分工,有利于促进实验动物科学研究和应用的原则。

第五条国家科学技术委员会主管全国实验动物工作。

省、自治区、直辖市科学技术委员会主管本地区的实验动物工作。

国务院各有关部门负责管理本部门的实验动物工作。

第六条国家实行实验动物的质量监督和质量合格认证制度。

具体办法由国家科学技术委员会另行制定。

第七条实验动物遗传学、微生物学、营养学和饲育环境等方面的国家标准由国家技术监督局制定。

[1]第二章实验动物的饲育管理第八条从事实验动物饲育工作的单位,必须根据遗传学、微生物学、营养学和饲育环境方面的标准,定期对实验动物进行质量监测。

各项作业过程和监测数据应有完整、准确的记录,并建立统计报告制度。

第九条实验动物的饲育室、实验室应设在不同区域,并进行严格隔离。

实验动物饲育室、实验室要有科学的管理制度和操作规程。

第十条实验动物的保种、饲育应采用国内或国外认可的品种、品系,并持有效的合格证书。

第十一条实验动物必须按照不同来源,不同品种、品系和不同的实验目的,分开饲养。

第十二条实验动物分为四级:一级,普通动物;二级,清洁动物;三级,无特定病原体动物;四级,无菌动物。

对不同等级的实验动物,应当按照相应的微生物控制标准进行管理。

实验动物管理条例第一章 总 则第一条 为了加强实验动物的管理工作,保证实验动物质量,适应科学研究、经济建设和社会发展的需要,制定本条例。

第二条 本条例所称实验动物,是指经人工饲育,对其携带的微生物实行控制,遗传背景明确或者来源清楚的,用于科学研究、教学、生产、检定以及其他科学实验的动物。

第三条 本条例适用于从事实验动物的研究、保种、饲育、供应、应用、管理和监督的单位和个人。

第四条 实验动物的管理,应当遵循统一规划、合理分工,有利于促进实验动物科学研究和应用的原则。

第五条 国家科学技术委员会主管全国实验动物工作。

省、自治区、直辖市科学技术委员会主管本地区的实验动物工作。

国务院各有关部门负责管理本部门的实验动物工作。

第六条 国家实行实验动物的质量监督和质量合格认证制度。

具体办法由国家科学技术委员会另行制定。

第七条 实验动物遗传学、微生物学、营养学和饲育环境等方面的国家标准由国家技术监督局制定。

第二章 实验动物的饲育管理第八条 从事实验动物饲育工作的单位,必须根据遗传学、微生物学、营养学和饲育环境方面的标准,定期对实验动物进行质量监测。

各项作业过程和监测数据应有完整、准确的记录,并建立统计报告制度。

第九条 实验动物的饲育室、实验室应设在不同区域,并进行严格隔离。

实验动物饲育室、实验室要有科学的管理制度和操作规程。

第十条 实验动物的保种、饲育应采用国内或国外认可的品种、品系,并持有效的合格证书。

第十一条 实验动物必须按照不同来源,不同品种、品系和不同的实验目的,分开饲养。

第十二条 实验动物分为四级:一级,普通动物;二级,清洁动物;三级,无特定病原体动物;四级,无菌动物。

对不同等级的实验动物,应当按照相应的微生物控制标准进行管理。

第十三条 实验动物必须饲喂质量合格的全价饲料。

霉烂、变质、虫蛀、污染的饲料,不得用于饲喂实验动物。

直接用作饲料的蔬菜、水果等,要经过清洗消毒,并保持新鲜。

第十四条 一级实验动物的饮水,应当符合城市生活饮水的卫生标准。

实验动物管理条例(2017修订)发布:2017-03-01实施:2017-03-01现行有效法律修订1988年10月31日国务院批准1988年11月14日国家科学技术委员会令第2号发布根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订根据2017年3月1日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》第三次修订正文第一章总则第一条为了加强实验动物的管理工作,保证实验动物质量,适应科学研究、经济建设和社会发展的需要,制定本条例。

第二条本条例所称实验动物,是指经人工饲育,对其携带的微生物实行控制,遗传背景明确或者来源清楚的,用于科学研究、教学、生产、检定以及其他科学实验的动物。

第三条本条例适用于从事实验动物的研究、保种、饲育、供应、应用、管理和监督的单位和个人。

第四条实验动物的管理,应当遵循统一规划、合理分工,有利于促进实验动物科学研究和应用的原则。

第五条国家科学技术委员会主管全国实验动物工作。

省、自治区、直辖市科学技术委员会主管本地区的实验动物工作。

国务院各有关部门负责管理本部门的实验动物工作。

第六条国家实行实验动物的质量监督和质量合格认证制度。

具体办法由国家科学技术委员会另行制定。

第七条实验动物遗传学、微生物学、营养学和饲育环境等方面的国家标准由国家技术监督局制定。

第二章实验动物的饲育管理第八条从事实验动物饲育工作的单位,必须根据遗传学、微生物学、营养学和饲育环境方面的标准,定期对实验动物进行质量监测。

各项作业过程和监测数据应有完整、准确的记录,并建立统计报告制度。

第九条实验动物的饲育室、实验室应设在不同区域,并进行严格隔离。

实验动物饲育室、实验室要有科学的管理制度和操作规程。

第十条实验动物的保种、饲育应采用国内或国外认可的品种、品系,并持有效的合格证书。

第十一条实验动物必须按照不同来源,不同品种、品系和不同的实验目的,分开饲养。

卫生系统实验动物管理暂行条例文章属性•【制定机关】卫生部(已撤销)•【公布日期】1983.11.28•【文号】•【施行日期】1983.11.28•【效力等级】部门规章•【时效性】现行有效•【主题分类】卫生医药、计划生育综合规定正文卫生系统实验动物管理暂行条例(一九八三年十一月二十八日卫生部发布)实验动物科学是发展医学和生物学的基础,又是一个国家科学水平的重要标志。

随着我国社会主义建设和科学技术事业的发展,从我国实际情况出发,应加速发展卫生系统的实验动物工作,使之早日达到国际先进的标准和现代实验动物管理的科学要求。

在实验动物健康上,符合微生物监测的要求,在繁殖育种上符合遗传监测的要求,迅速提高实验动物的质和量已成为当务之急。

根据国际上实验动物学的现状,并结合我国的具体情况,制定卫生系统实验动物管理暂行条例。

第一章总则第一条凡卫生系统医学实验动物工作规划,由卫生部教司统一管理。

卫生部科教司聘请有关专家组成医学实验动物学专题委员会作为卫生部的咨询机构,协助制定实验动物规划、管理条例,科研课题论证和科技成果审查等。

第二条各省、市、自治区卫生厅(局)科教处设专人主管实验动物工作。

并成立实验动物管理委员会,由主管业务领导和实验动物部门负责人组成。

各基层也应建立相应的组织。

第三条本条例所指的实验动物包括用于科研、医疗、教学、检验、预防医学等方面的鸡、大鼠、小鼠、地鼠、豚鼠、家兔、狗、猫、猴、猪和其他经过实验室培育的野生动物。

第四条本管理条例适用于卫生系统一切实验动物的科研、生产、繁殖和使用过程,保证实验动物的质量,同时保护使用动物和管理动物人员的健康和安全。

第二章实验动物的房舍设施和饲养管理第五条实验动物的房舍设施要求。

1.实验动物的生产和实验部门应分开为独立的建筑。

包括工作人员更衣洗澡间、动物饲养室、洗刷消毒室、饲料储藏室、垫料储藏室和隔离检疫室,粪便、污水、用过垫料、动物尸体和废物应有安全处理设施。

有特殊要求的实验动物如无菌动物、无特殊病原体动物(SP—F)、纯系动物和裸鼠均应有符合特定要求的建筑设备、严格的卫生管理制度和操作规程。

动物传染病工作制度一、总则为了预防、控制和消除动物传染病的流行,保护动物健康和公共卫生,根据《中华人民共和国动物防疫法》及卫生部等有关文件的规定,结合我国动物防疫工作的实际情况,特制定本制度。

二、动物传染病预防1. 加强饲养管理,保持动物生活环境的清洁卫生,定期进行消毒,防止病源菌的滋生和传播。

2. 实行疫苗接种制度,按照我国动物防疫工作计划和要求,对各类动物进行免疫接种,提高动物免疫力。

3. 建立动物疫情监测制度,定期对动物进行疫情监测,及时发现和报告疫情,采取相应的控制和防治措施。

4. 加强对动物疫病的科学研究,推广先进的防疫技术和方法,提高疫病防治水平。

5. 严格执行动物及其产品运输、屠宰、加工、销售等环节的防疫措施,防止疫病通过这些环节传播。

三、动物传染病控制1. 发现动物疫情,要立即报告当地动物防疫部门,并按照要求采取隔离、诊断、治疗等措施,防止疫情扩散。

2. 对确诊为传染病的动物,要严格按照规定进行处理,防止疫病传播。

3. 对疫区进行封锁,防止疫病扩散。

在封锁期间,严禁动物及其产品进出疫区。

4. 加强对疫区的动物防疫监督,对疫区内的动物进行定期检查,及时发现和处理疫情。

四、动物传染病治疗1. 对疑似或确诊的传染病动物,要及时进行治疗,防止病情恶化。

2. 治疗过程中,要严格按照兽医医嘱进行,确保治疗效果。

3. 对治疗后的动物要进行观察,确保病情得到有效控制。

五、动物传染病防治宣传教育1. 加强对动物饲养者、经营者、从业人员的防疫知识培训,提高他们的防疫意识和能力。

2. 通过各种渠道,开展动物传染病防治知识的宣传教育,提高公众的防疫意识。

六、监督管理1. 各级兽医主管部门要加强动物传染病防治工作的监督管理,确保各项措施的落实。

2. 建立健全动物传染病防治工作责任制,明确责任人和责任单位,确保工作顺利开展。

3. 对违反本制度的单位和个人,要依法进行查处,依法追究其法律责任。

七、附则本制度自发布之日起施行。

XXXX药业有限公司

标准管理规程(S M P)

页号2-1

1.目的

为提高动物实验卫生管理工作质量,确保环境卫生清新、整洁特制定本规定

2.范围

动物实验室从业人员

3.责任

质量保证科、劳动人事科、化验室、实验动物室负责人及相关工作人员

4.制定依据

国家《实验动物条例》、《实验动物环境及设施》、《河南省实验动物使用许可证验收实施细则》等相关文件要求。

5.规程

5.1.实验动物的疾病防治,应以卫生的饲养管理、严格的检疫及预防为主为原则。

采取疫苗免疫接种免疫后的动物不得影响相关检定和特定的科研工作。

5.2.凡引入实验动物时,必须按检疫程序进行隔离检疫。

5.3.严格控制外来人员及物品出入动物饲养室。

5.4.应建立防疫消毒制度,加强动物饲养室内外的卫生消毒工作。

定期消灭蚊蝇、野鼠等可能的传染源、传播媒介等。

文件编号:SP-DW-SMP-09-018-01页号2-2

5.5.废弃或淘汰动物应及时处理,尸体及其他废弃物应及时进行无害化处理。

5.6.发生疫情应及时隔离封锁,查明病因,采取措施,慎重处理,必要时全部销毁。

已污染的及可能被污染的动物、环境和物品应彻底消毒,并及时上报有关部门。

5.7.邻近地区发生疫情时,必须采取严格封锁措施,并加强防疫消毒工作。

6.变更历史。