2020粤教版语文选修第3课我读一本小书同时又读一本大书word导学案

- 格式:doc

- 大小:17.50 KB

- 文档页数:3

3、我读一本小书同时又读一本大书-粤教版《传记选读》教案前言在教育教学实践中,教师通过多种方式激发学生的阅读兴趣,提高学生的阅读能力,是十分必要的。

阅读课堂教学是其中一种方法。

本文将介绍粤教版《传记选读》的课堂教学设计。

教材简介《传记选读》是粤教版高中语文教材中的一本经典传记选读读本。

全书共分为五个单元,每个单元都选取了不同历史时期的十篇名人传记。

每篇传记都由作者出身、传记的经过、重要席位、主要事迹、思想成果等章节构成,在传记生动的叙述中,既可展示历史展厅中那些闪光的历史名人,又可让学生领悟到不同历时的人物思想,加深阅读层次和阅读能力。

课堂教学设计教学目标通过粤教版《传记选读》的阅读来培养学生的语文阅读能力,让学生更好地理解历史人物和历史事件,增强学生的情感体验,提高学生阅读理解的能力。

教学重点•学生对历史人物的了解和认知•学生对于阅读生动传记的理解和掌握•学生对于语文文章信息的的筛选和记录教学难点•学生对于反观自我的语文表现的思考•学生阅读分析思维的提升教学过程第一步:导入阶段1.导入话题:介绍“传记小说”概念,引导学生思考传记小说的特点和价值。

2.提出问题:为什么我们要学习历史?历史有什么对我们现在的启示?第二步:阅读解读阶段1.教师让学生自由阅读一篇传记,重点关注人物的思想成果和精神面貌。

2.通过群体讨论的方式,总结学生们的阅读理解思路和认知情况,以及对课文的好奇心。

第三步:知识拓展阶段1.让学生在上网时检索有关传记人物的更多信息,以练习他们精选的阅读能力2.知识掌握情况介绍,让不同的小组为大家分享他们获得的资讯第四步:撰写阶段1.学生自选或老师指导,在集合信息的基础上,撰写一篇有关传记人物和历史事件的文章2.教师审查作品,互相分享阅读体验和感悟,提高阅读价值。

总结粤教版《传记选读》是一本值得推荐使用的教材,它涉及面广,内容畅,是提高学生阅读能力的好教材。

在教学中,教师要注重营造良好的阅读氛围,鼓励学生在阅读上多下功夫,引导他们思索历史和现实的联系,在知识积累和感悟体验方面能够有所提高。

3 我读一本小书同时又读一本大书本课话题——本真快乐链接——生活中的素材在一条河边有一位智者,碰到了一位旅行者,这位旅行者目光充满了忧郁,他的精神不振,眉头紧锁,愁容满面,他看到智者,就对智者叙述了他的不幸,他来自远方,为寻找快乐而来,但他一路碰到的都是荆棘、焦虑、不安、伤心和不快,请问如何能找到快乐。

智者听完他的叙述,望着他沉重的行囊,问道:“你的行囊里都放的什么?”旅行者告诉智者放的是他一路所经历的不幸。

智者听完后问道:“你是否准备过完河后将船也一齐扛走呢?”旅行者望着智者深邃的双眼,顿悟,自己不快乐的原因,那就是放不下,于是他丢掉沉重的行囊,快乐地大步离去。

背诵——相关名言警句1.人生最大的快乐不在于占有什么,而在于追求什么的过程中。

——班庭2.一个人成为他自己了,那就是达到了快乐的顶点。

——德西得乌·伊拉斯谟3.人生最大的快乐是致力于一个自己认为伟大的目标。

——萧伯纳4.快乐的秘诀是:让兴趣尽可能地扩张,对人对物的反应尽可能出自善意而不是恶意的兴趣。

——罗兰5.允许孩子们以他们自己的方式获得快乐,难道还有比这更好的方法?——塞·约翰逊[知识·梳理]第1步读字音——千言万语总关音一、单音字小豚.( ) 疹.( )子 竹簟.( ) 搁.( )在廊下 庚.( )子年 瞑.( )目 橘柚.( ) 凝眸.( ) 茨. ( )棚 神座龛.( ) 鳜.( )鱼 腆.( )出 敷.( )粉 污秽.( ) 头颅.( ) 铁砧.( ) 泅.( )去 钵.( )头 扳罾.( ) 田塍.( ) 石罅.( ) 【答案】 tún zhěn diàn ɡē ɡēnɡ mín ɡ yòu móu cí kān ɡuìtiǎn fū huì lú zhēn qiú bō zēnɡ chén ɡ xià二、多音字1.组词辨析法(1)正⎩⎨⎧正.当( )正.月( ) (2)胖⎩⎨⎧ 肥胖.( )心宽体胖.( ) (3)处⎩⎨⎧ 处.罚( )处.所( ) (4)漂⎩⎨⎧ 漂.流( )漂.白( )漂.亮( )【答案】 (1)zhèn ɡ zhēnɡ (2)pàn ɡ pán (3)chǔ chù (4)piāo piǎopiào2.语境辨析法(5)我说她涨.( )了工资,她就涨.( )红着脸,摇头否认。

2020秋高中语文粤教版选修《传记选读》课时作业:第一单元3我读一本小书同时又读一本大书含解析3我读一本小书同时又读一本大书读书重要,但是,生活实践更重要,一个对身边事物毫不关心毫无兴趣的人,是难以成材的.所以,我们应该像作家沈从文那样,既读一本小书,更读一本大书,捕捉大自然里的声音、颜色、气味,在与大自然的亲近与熏陶中感受到生命的本真和快乐.水上的人和事,便也有水的柔情.美字体赏美文山水中走来的沈从文唐惠忠喜欢《边城》,喜欢沈从文;喜欢沈从文,于是喜欢上了沈从文笔下的山山水水。

人们常说:一方水土养育一方人。

喜欢上沈从文笔下的山山水水的我突然悟到:从文先生就是一条河,从文先生就是一座山.书生在书写、在吟唱了吗?书写,书写山的传奇。

吟唱,吟唱水的多情.(本文有改动)1.1902年12月,沈从文出生于美丽的湘西凤凰城,排行老四.6岁那年,沈从文被送入私塾。

因受不了私塾的呆板与严厉,他时常想逃出去玩。

在其他顽童的影响下,他学会了种种逃学而又可以骗过先生和父亲的办法,从此也成了一名顽固的逃学少年。

可好景不长,沈从文的逃学被父亲发现了。

父亲将沈从文送往另一家私塾,那里的先生打起人来毫不留情。

有趣的是,沈从文倒是更喜欢这家私塾,因为表哥也在这家私塾,而表哥很会逃学,沈从文因此比以前逃得更厉害。

沈从文就这样“变本加厉"地继续自己的逃学生活,但也因此在私塾读“小书”的同时,一直有机会“阅读"一本用湘西的自然人情写成的“大书".2.儿时的沈从文喜欢逃学,不愿受私塾先生的思想束缚。

成年之后,他在徐志摩、胡适等人的帮助下,得以任职于文教界,并最终在文学创作上成为一代大师。

[写作运用]适合“童真”“读书”“社会是本‘大书'”“个性”等话题。

示例:因为我喜欢《边城》,所以也喜欢沈从文,因为我喜欢沈从文,所以也喜欢沈从文笔下的那些充满个性的山山水水。

品味着从文先生笔下描绘的山山水水。

那是一种透明的感觉,它是慢慢地来到,它穿越你的心灵,到达你生命的每一个角落,冲击你一生的文尘,冲击得一干二净……从文先生有水的性格——灵动;又有山的性情——沉稳。

3 我读一本小书同时又读一本大书1.了解作者和写作背景,理解文中关键词语。

2.学习文中精彩的细节描写,学会作者我手写我心、抒发真实情感的为文方法。

3.体会沈从文童年的逃学生活对他以后的文学创作产生的影响。

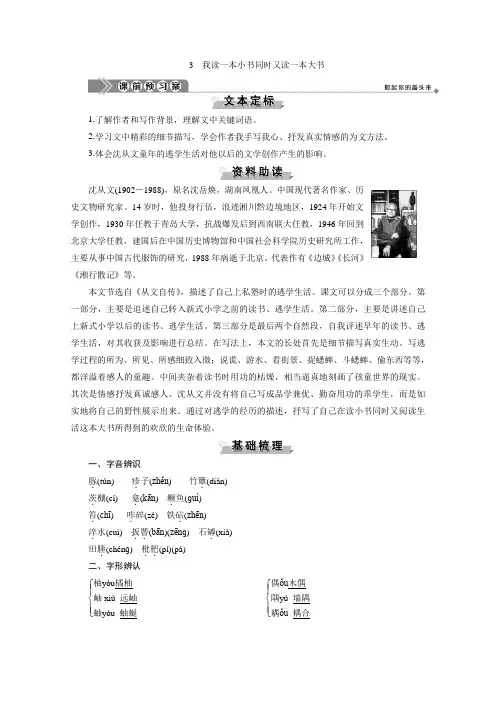

沈从文(1902-1988),原名沈岳焕,湖南凤凰人。

中国现代著名作家、历史文物研究家。

14岁时,他投身行伍,浪迹湘川黔边境地区,1924年开始文学创作,1930年任教于青岛大学,抗战爆发后到西南联大任教,1946年回到北京大学任教,建国后在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代服饰的研究,1988年病逝于北京。

代表作有《边城》《长河》《湘行散记》等。

本文节选自《从文自传》,描述了自己上私塾时的逃学生活。

课文可以分成三个部分。

第一部分,主要是追述自己转入新式小学之前的读书、逃学生活。

第二部分,主要是讲述自己上新式小学以后的读书、逃学生活。

第三部分是最后两个自然段,自我评述早年的读书、逃学生活,对其收获及影响进行总结。

在写法上,本文的长处首先是细节描写真实生动。

写逃学过程的所为、所见、所感细致入微;说谎、游水、看街景、捉蟋蟀、斗蟋蟀、偷东西等等,都洋溢着感人的童趣。

中间夹杂着读书时用功的枯燥,相当逼真地刻画了孩童世界的现实。

其次是情感抒发真诚感人。

沈从文并没有将自己写成品学兼优、勤奋用功的乖学生,而是如实地将自己的野性展示出来。

通过对逃学的经历的描述,抒写了自己在读小书同时又阅读生活这本大书所得到的欢欣的生命体验。

一、字音辨识豚.(tún) 疹.子(zhěn ) 竹簟.(diàn) 茨.棚(cí) 龛.(kān ) 鳜.鱼(ɡuì) 笞.(chī) 咋.碎(zé) 铁砧.(zhēn ) 淬.水(cuì) 扳罾..(bān )(zēnɡ) 石罅.(xià) 田塍.(chén ɡ) 枇杷..(pí)(pá) 二、字形辨认⎩⎪⎨⎪⎧柚yòu 橘柚岫 xiù 远岫蚰yóu 蚰蜒 ⎩⎪⎨⎪⎧偶ǒu 木偶隅yú 墙隅耦ǒu 耦合⎩⎪⎨⎪⎧塾shú私塾垫diàn 铺垫堑qiàn 天堑 ⎩⎪⎨⎪⎧坊f ɑnɡ作坊仿fǎnɡ仿照彷pán ɡ彷徨 三、词语释义①私塾:中国旧时私人开办的学校。

解读沈从文——《我读一本小书同时又读一本大书》教学设计李卓【教学目标】1、通过观看视频、自主预习、填写《从文印象》的调查问卷,学生能够大体了解沈从文的生平经历与文学成就。

(第一课时)2、通过课堂讨论,学生能欣赏儿时沈从文眼中优美的湘西世界,探析儿童沈从文形象与成人沈从文形象,并掌握自传的文体特征,学会解读人物的路径。

(第二课时)3、通过老师补充,学生能感受沈从文从现实生活中发掘美、崇尚美的审美情趣,感受沈从文杰出的创作才华及其如“水”的性情,培养对现实人生、当下社会的热爱之情。

(第二课时)【设计思路】《普通高中语文课程标准》提出的传记阅读的课程目标是:“阅读古今中外的人物传记、回忆录等作品,能把握基本事实,了解传主的人生轨迹,从中获得有益的人生启示,并形成有一定深度的思考和判断”。

此篇文章贴近学生心理,尤能引发他们共鸣,给人很多启迪。

但另一方面,高二学生对沈从文又是比较陌生的。

人教版初中语文教材及粤教版高中语文必修教材,并未收录沈从文的文章。

所以,我把教学重点设定为:解读沈从文(包括儿童沈从文与作家沈从文)。

以此引导学生感受沈从文的审美情趣、创作才华、性格特质,并掌握自传的文体特征和解读人物的方法。

第一课时【教学设计】一、激发兴趣,认识从文完成《从文印象》的调查问卷(问卷题:请用一个词、一句话或者一段文,描述你心中的沈从文印象)。

通过观看视频《记忆沈从文》,激发学生兴趣。

二、问题引导,自主研读1、“小书”与“大书”各指什么?2、沈从文笔下的湘西世界是怎样的?你最感兴趣的是哪些?3、沈从文如何评价“大书”对自己一生的影响?请从文本中找出相关段落和语句。

4、结合文本来看,你觉得沈从文是个怎样的人?第二课时【教学设计】一、导入在中国现代文学史上有这样一位传奇作家,他只有小学学历,最初创作时连标点符号都不会使用,但他却通过自己的努力,跻身世界文学大师之列。

他就是沈从文。

沈从文在上世纪二十年代开始创作、三四十年代声名鹊起,但建国后他却长期被批判为“反动文艺”的代表作家。

3我读一本小书同时又读一本大书课时训练3一、夯基训练1.依次填入下列各句横线处的成语,最恰当的一组是()(1)有的人本来准备洗心革面重新做人,可最后只是。

(2)他都知道误入歧途了,竟然不知,令人遗憾!(3)他本来只想拍一部短片,回来发现题材太过庞大,于是,拍了一部长片。

A.改头换面改弦更张改弦易辙B.改弦易辙改弦更张改头换面C.改弦更张改头换面改弦易辙改头换面改弦更张改头换面”比喻只改形式,不变内容(含贬义)。

“改弦易辙”指改换琴弦,变更行车道路,比喻改变计划或做法。

“改弦更张”指琴声不和谐,换了琴弦,重新安上,比喻改革制度或变更做法。

第(1)句根据前后的转折,可知选“改头换面”;第(2)句侧重不改变做法,第(3)句侧重改变计划,应分别选“改弦更张”“改弦易辙”。

2.下列句子中,没有语病的一句是()A.25日,全省普降甘霖。

经过此轮降雨,全省大部分地区旱情将解除,对改善空气质量也十分有利。

B.国产Linux系统,不像美国微软公司的Windows xp系统那样,能自由运行PS、QQ、炒股软件以及不少游戏软件。

C.领悟祖先留下的生存智慧,提高人居环境建设的中国元素,古村落不能不说是一个重要的参照。

D.我们不必将文学作品所有的内涵都开发为语文课程内容,因为文学作品,即使是一首短诗,也有近乎无穷的内涵。

项,成分残缺,“对改善空气质量也十分有利”的主语应该是“此轮降雨”;B项,有歧义,“能自由运行PS、QQ、炒股软件以及不少游戏软件”的是“国产Linux系统”还是“美国微软公司的Windows xp系统”不明确;C项,搭配不当,应为“增加人居环境建设的中国元素”。

二、延伸阅读(一)阅读下面的文字,完成第3~6题。

顾维钧:民国第一外交家顾维钧(1888—1985),字少川,上海人,被誉为“民国第一外交家”。

对一个24岁获得美国哥伦比亚大学博士学位、27岁成为驻美国公使、34岁出任外交总长的人来说,除了用“光芒四射”形容,你还能说什么?《联合国宪章》上签署的第一个名字,是三个汉字:顾维钧。

《我读一本小书同时又读一本大书》教学设计【课前准备】1.借助工具书识记文中的字词。

能够流畅地阅读文章,将读不懂的语句画出。

2.查找沈从文及《从文自传》等相关资料。

【教学目标】1.在充分阅读文本的基础上培养归纳概括总结文章内容的能力。

2.学习文中真实生动的细节描写,并尝试仿写。

【教学重点】1.能够归纳概括文中写到的逃学过程中的见闻,以及主人公做过的事。

2.能够分析沈从文逃学的原因,并认识到逃学对其产生的影响。

3.能够找到并欣赏文中细节描写的语段,进行仿写。

【教学难点】1.文中疑难语句含义的理解。

2.逃学生活对沈从文的影响。

【课时安排】2课时。

【教学过程】第一课时一、导入新课在中国现代文学史上,有这样几位作家,他们的名字经常和与之相关的城市密切联系在一起。

一提到鲁镇,人们就会想到鲁迅。

一提到老北京,人们便忆及老舍。

一提到乌镇,人们便会怀念茅盾。

一提到湘西凤凰,人们自然想起沈从文。

“如果沈从文活到1988年底就一定会获得诺贝尔文学奖……”直到今天,还有很多人相信1988年的诺贝尔文学奖应该属于沈从文而不是埃及人马哈福兹。

沈从文是一位享有盛誉的大作家,可是你可能想不到,少年时代的沈从文却是一个逃学大王,他自称自己那时是顽劣少年。

我们的课文《我读一本小书同时又读一本大书》便主要记述了沈从文的逃学生活。

二、整体感知1.快速浏览课文,概括文中所记叙的逃学过程中的见闻以及自己所做的事。

明确:(1)逃学中的见闻:看人绞绳子、织竹簟、做香,看人下棋、打拳甚至看人骂来骂去,看针铺的老人磨针,看伞铺的学徒做伞,看鞋匠绱鞋,看剃头师傅刮脸,看染坊的苗人工作,看豆腐坊苗妇人的生活,看屠户切猪肉,看怎么样扎明器,看犯人挖土,看人打铁,看人们从桥上怎么捞水里的东西,看人怎么在洄水里扳罾…(2)逃学中所做的事:把自己的书篮藏到了土地庙的神龛下面去,捉了蟋蟀去和老木匠斗着玩,脱了鞋赤着脚走,去人家园子里偷李子、枇杷。

(逃学中的见闻可以归纳为两大类,一是生机盎然的大自煞,二是奇人趣事的社会生活。

《我读一本小书同时又读一本大书》教案教学设计(粤教版高二选修)共3篇《我读一本小书同时又读一本大书》教案教学设计(粤教版高二选修)1在粤教版高二选修课程中,有一篇教案教学设计以《我读一本小书同时又读一本大书》为题,本文将围绕此主题进行探讨。

一、教学目标1.了解文学作品的多样性,以及阅读两本不同类型的书籍所产生的体验和感受。

2.提高学生的阅读能力和写作能力。

3.通过阅读与写作的实践,培养学生的思考能力。

二、教学准备1.精选读物——小说《花田半亩》和《1984》。

2.教材——带课音频和视频资料。

3.教学手段——教师讲解和学生讨论。

三、教学过程1.引入教师可以通过一些有趣的问题引入主题,比如“你是否喜欢同时阅读两本不同类型的书籍?为什么?”2.阅读让学生先阅读小说《花田半亩》,了解小说情节和主题。

然后再阅读《1984》,提醒学生注意其中的政治悬念和思想分析。

3.学生讨论在完成阅读之后,让学生组成小组,讨论《花田半亩》和《1984》的异同点。

教师可以提供一些问题来启发学生讨论,比如:这两本书的写作风格和人物刻画有什么区别?这两本书的主题有何联结和区别?这两本书对人们的思考和行为有何启示?4.分析和总结教师可以用一些文学理论和批评家的见解来帮助学生分析两部作品中的重要特点。

通过对这两本书的文学表现形式和主题的深入讨论,激发学生的思考能力,拓展学生的视野。

5.写作训练学生可以根据自己的理解和感受,撰写一篇有关《花田半亩》和《1984》异同点的文章。

教师可以在这个环节提供一些写作技巧和指导,让学生能够准确用词和表达。

6.展示和反思让学生彼此展示自己的作品,并对其他同学撰写的文章进行评价和反思。

通过学生的彼此交流和讨论,让他们能够反思自己的阅读和写作过程,进一步提高他们的阅读和写作能力。

四、教学效果通过这个教案教学设计,学生掌握了两本不同类型的书籍的主题和风格,并能够用自己的语言和角度对这两本书进行比较和分析。

《我读一本小书同时又读一本大书》教学设计广东华侨中学贺爽【教学目标】一、略读课文,归纳并提取相关信息。

二、精读课文,找出与水有关的段落,分析水意象。

3、学习文中出色的细节描述,学会作者我手写我心、抒发真实情感的为文方式。

4、体会沈从文童年的逃学生活对他以后的文学创作产生的阻碍。

五、鼓舞学生阅读沈从文的《边城》,从而更全面地熟悉沈从文。

【教学重点】教学目标二、3、4【教学时数】二课时【课前预备】一、学生自读课文二、阅读《边城》,找出文中写水的句子3、制作ppt课件第一课时一、[导入]中国现今世文学史上,有几位作家的创作带有明显的地域特点。

一提到鲁镇,人们就会想到鲁迅;一提及老北京,人们便忆及老舍;一谈到湘西,人们自然会念及沈从文。

“若是沈从文活到1988年末就必然会取得诺贝尔文学奖……”直到今天,仍是有人相信1988年的诺贝尔文学奖是属于沈从文而非埃及人马哈福兹。

沈从文被称为“湘西的歌者”。

这是因为他终生数百万字的创作,绝大多数是写湘西和写给湘西的。

如小说《边城》、《丈夫》、《长河》、《柏子》、《萧萧》和散文《湘行散记》等名篇。

他以湘西神奇优美的风俗风情和新鲜生活方式为背景进行创作,建造起他特异的“湘西世界”。

湘西凤凰县是沈从文的故乡,那里风光秀丽,是苗、侗、土家等少数民族聚居的地址。

沈从文一生的前四分之一是在家乡和家边的一条沅水上度过的。

一方水土养育一方人,家乡的水不仅养育了沈从文,也成绩了沈从文的文学道路。

“苦苦怀恋我家乡那条沅水和水边的人们,对我自己的作品,我比较喜爱的仍是描述我家乡水边的哀乐人事……”(课件展现湘西凤凰县的秀美风光)二、整体感知课文(略读)一、快速阅读全文,归纳这篇传记的要紧内容。

明确:描述了从沈文上私塾时的逃学生活,写出了他在逃学进程中的所为、所见、所闻、所感。

二、沈从文在逃学进程中要紧有哪些见闻?明确:要紧包括两个方面:生机盎然的大自然与奇人趣事的社会生活。

如:逃学到城外庙、看街景、杀人场面、涨水时看喧闹、逃学去游泳、抓蟋蟀和斗蟋蟀、听大自然界中各类独特的声音。

《我读一本小书同时又读一本大书》学案(教师版)教学目标:1.掌握文章选材的特点,学会概括文章内容。

2. 通过学习文中精彩的细节描写,了解儿时沈从文的性格,并进一步了解传记的写作特色。

3.探究文本的写作意图,培养学生正确情感态度与价值观教学重点:1.梳理文章的行文思路2. 通过学习文中精彩的细节描写,进一步了解传记的写作特色。

教学难点:1.正确认识沈从文“逃学”现象,探究文本的写作意图。

教学手段:自主学习、小组合作探究、多媒体课时安排:一课时【知识链接】1.传记人物传记是通过对典型人物的生平、生活、精神等领域进行系统描述、介绍的一种文学作品形式。

传记的特征有两个:其首要特征是真实,另一个显著特征是生动。

(即真实性和文学性)2.作者简介沈从文(1902—1988),原名沈岳焕,湖南凤凰人。

中国现代作家、历史文物研究家。

1930年任教于青岛大学。

抗日战争爆发后,任教于西南联大。

抗战胜利后,任教于北京大学。

他的小说取材广泛,描写了从乡村到城市各色人物的生活,其中以反映湘西下层人民生活的作品最具特色。

代表作有《边城》、《长河》、《湘行散记》等。

建国后,曾在中国历史博物馆、故宫博物院、中国社会科学院历史研究所从事历史文物及工艺美术图案等研究。

一、走进文本1.本文标题为“我读一本小书同时又读一本大书”,请阅读全文,并结合对文章的理解,说说这本“小书”是指什么,“大书”指的又是什么?明确:“小书”指的是课本知识。

“大书”指的是大自然和人间生活。

2.这篇传记写了沈从文儿时的哪些事情?请根据提示,完成以下填空题.(设计意图:写什么)(1)开头两段写自己幼年时的两次件事分别是:生蛔虫、出疹子,自此之后家中人对作者加倍爱护和严教,让作者觉得是一种牵制。

(2)从第九自然段开始,作者主要写儿时逃学的经历:第9自然段:到城外的庙看热闹第10自然段:藏书篮第11自然段:逃学失败受罚时的幻想第12、13自然段:到新学校上学路上的见闻:针铺、伞铺、皮靴店、剃头铺、染坊、豆腐作坊、豆粉作坊、屠户肉案桌、冥器店第14自然段:看尸体第15自然段看杀牛、织簟子、打铁、小饭铺第16自然段:下雨天赤脚看人们在河里捞东西第17-27自然段:抓蟋蟀和斗蟋蟀第30自然段:偷李子枇杷3.本文写逃学过程的所见、所为、所感细致入微。

第一单元3一、基础与运用1.以下各句中加点成语的使用,全都不正确的一项为哪一项()① 从高铁、核电到“ 一带一路” ,中国的国家战略已从养精蓄锐....转变成“走出去” 的负责任大国战略,中国正在为疲弱的世界经济贡献力量。

② 因为国家出台了一系列克制房价的举措,素有“ 金九银十” 之称的楼市,不瘟不火....,价钱持续僵持。

③ 在中国新诗发展史上,徐志摩的诗堪称自成一家,他的诗富于想象,境界清爽,风格....柔美俊逸。

④ 此刻少量媒体放着有重要新闻价值的素材不去发掘,反倒抓住某些明星的一点逸事就鸾翔凤翥,这类做法真是令人难懂。

....⑤我们是几十年患难与共的朋友,他的困难就是我的困难,无论什么事我都要大力互助....,绝不会冷眼旁观。

⑥ 为了销售产品,商家打起了“ 绿色生活”“ 环保电视” 的想法。

专家提示,环保电视市场存在滥竽充数....的现象,花费者购置时须认清“ 中国环境标记”。

A .①③④B.②④⑤C.②⑤⑥ D .①③⑥【答案】 B【分析】① 养精蓄锐:比喻隐蔽才能,不使外露。

② 不瘟不火:指表演既不烦闷,也不过分。

用在此处不合语境,应用“ 不温不火” 。

③ 自成一家:独自树起一面旌旗。

指自成一家。

④ 鸾翔凤翥:形容书法笔势雄健开朗。

此处用错对象。

⑤ 大力互助:大力互助,指他人对自己的大力帮助。

此处敬谦失当。

⑥滥竽充数:拿鱼眼睛假冒珍珠,比喻拿假的东西假冒2.以下各句中,没有语病的一句是()A.在这个世界,你能够选择安居,也能够选择漂泊,但不可以选择没有深刻感情的生活,不然你对这个世界来说就是一片虚空。

B.因为花费者出行不便,堵车、车位难找等状况,使得石家庄地铁施工沿线商场、饭馆等的客流量在必定程度上有所降落。

C.这个“第一名”不必定是学习成绩,能够是踢足球、打篮球、游泳、唱歌、跑步等体育运动,总而言之要有相同是胜出的。

D.中国国防工业只管在若干重要的技术领域仍落伍于美国,但在过去十年中向来以稳固且较大的步伐渐渐减小着差距。

《我读一本小书的同时读一本大书》学习案

高二江帆

学习目标:

1.能够找出文中的细节描写,并分析细节描写的作用,概括分析沈从文的性格特点。

2.能够找出文中议论抒情性语句,分析逃学经历对沈从文性格的影响,探究逃学经历对其创作的影响。

学习重难点:目标1、2

【课前预习案】

任务:完成练习第1、2题(生字词注音,填空)

(以下内容是供上课时使用,无须在预习时完成)

【课堂学习案】

学习目标的达成与知识要点:

一、检查生字词

二、整理文本主要内容

三、解题

四、自主、合作:品读细节,把握人物性格。

五、合作、探究:逃学对“我”的影响。

六、归纳小结:人物传记、尤其是自传中的细节描写,可以很生动、很细致,

以使传记更加真实、动人。

七、课后作业:

必做:课后练习一、二、三

选做:课后练习四

八、拓展延伸

内容:探讨“逃学”对沈从文创作的影响

做法:成立兴趣小组,以《边城》为例探究“逃学”对沈从文创作的影响

完成时间:两周。

《我读一本小书同时又读一本大书》导学案《我读一本小书同时又读一本大书》导学案重难突破1.写自传要善于抓住真实生动的细节,沈从文写了哪些逃学过程中的细节,这些细节描写的作用是什么?_______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ 【答案】和逃学相关的细节描写主要有:看到针铺门前老人磨针,做伞时十几个学徒一起工作,天热时大胖子皮匠总腆出一个大而黑的肚皮(上面有一撮毛!);一家染坊有强壮多力的苗人在那里做工,小腰白齿头包花帕的苗妇人,时时刻刻口上都轻声唱歌,一面引逗缚在身背后包单里的小苗人,一面用放光的红铜勺舀取豆浆。

又有铁匠铺,一个小孩子拉风箱,边街有小饭铺,引诱人;落过大雨以后的水中玩耍,落过小雨以后的捉蟋蟀、斗蟋蟀,偷李子枇杷等等。

这些具体生动的细节描写把逃学中所经历的人事富有情趣地展示出来,使读者可以深刻地领略大自然和社会生活对作者的人生观所产生的巨大影响,体会到“大书”的博大精深、奥妙无穷。

2.沈从文在逃学过程中捕捉到大自然里的声音、颜色、气味,在与大自然的亲近中感受到了生命的本真和快乐。

请谈谈你从中体会到什么?人与大自然的关系应该是怎样高中学生的学习与生活仍然是有积极意义的,沈从文的逃学并非不爱学习,而是为了更好地学习。

从沈从文的经历可以看出,人与大自然的关系应该是一种亲和的关系。

人应该取法自然的活力,汲取自然的营养,完善自己的精神品行。

孩童的天性是玩乐,儿童身上的“野性”正是其天性的有机组成部分。

没有了适当的“野性”,也就没有了生命的敏感、好奇,也就不可能产生真正的创造力。

3.最普通的生活小景,却成为了沈从文最甜蜜的回忆,也让我们感到身临其境,为什么会有这样的效果?_______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ 【答案】作者用真实的笔调,具体生动的细节描写把逃学中的趣事展示出来,也把我们每个人心底里最宝贵的记忆都挖掘出来了,让我们更深刻地领略大自然和社会生活对作者的人生观所产生的巨大影响,体会到“大书”的博大精深、奥妙无穷。

《我读一本小书同时又读一本大书》沈从文[教课目的]经过阅读文章,让学生进一步认识童年的逃学生活对沈从文产生的影响。

鼓舞学生阅读沈从文的其余作品,进而更全面地认识沈从文。

学习文中出色的细节描绘,学会我手写我心的为文方法,抒发真切的感情。

学习自传的基本写法,试试自己改正自传。

[教课要点]教课目的和[教课时数]二课时第一课时一、课文导入老子说:“上德若水。

”他的墓碑刻着一句话:照我考虑,能理解“我”;照我考虑,可认识“人”。

不折不从,亦慈亦让;星辰其文,赤子其人。

――张充和二、学生自读全文,挑选主要信息。

、迅速阅读全文,归纳主要内容。

明确:描绘了从文上私塾时的逃学生活,写出了他外逃学过程中的所为、所见、所闻、所感。

他睁大好奇的双眼,敞开充满童真的心,尽兴地阅读一本大书——多彩的人间生活。

自然,他在读生活这本大书的同时,也并未放弃对书籍知识的追求。

、沈从文外逃学过程中主要有哪些见闻?活力盎然的大自然:逃学到城外庙、看街景、杀人场面、涨水时看喧闹怪杰趣事的社会生活:逃学去游泳、抓蟋蟀和斗蟋蟀、听大自然界中各样奇异的声音三、详细剖析文本.剖析第自然段[对于文本]:在第段中,作者记述了逃学时偷偷游泳的事情。

于是,沈从文的一世便和水结下了不解之缘,请同学们从文中找出水对沈从文有着如何的影响?明确答案我感情流动而不凝结,一派清波赐予我的影响实在不小,我幼小时较漂亮的生活,大多半都同水不可以分别。

我的学校能够说是在水边的。

我认识美,学会考虑,水对我有极大的关系。

[拓展]水对沈从文的影响,在他的文学作品中是如何表现的?沈从文与水的确有着不解之缘。

用作者自己的话说:“我在那条河流边住下的日子约年。

这一大堆日子中我差不多无日不与河水发生关系。

走长路皆得住宿到桥边与渡头,值得回想的哀乐人事常是湿的。

”这一段经历能够说在沈从文的一世中留下了刻骨铭心的记忆,以致“我固然走开了那条河流,我所写的故事,却多半是水边的故事。

故事中我所满意的文章,常用船上水上作背景,我故事中人物的性格,全为我在水边船上所见到的人物性格。

《我读一本小书同时又读一本大书》学案

班级:姓名:学号:

教学目标:

1、了解作者和写作背景;理解文中关键词语。

2、把握善于抓住真实生动的细节描写的特点。

3、了解沈从文在逃学过程中从大自然得到的生命的本真与快乐。

一、作者简介及背景:

1、简介:

沈从文(1902—1988),原名沈岳焕,湖南凤凰人。

中国现代作家、历史文物研究家。

1930年任教于青岛大学。

抗日战争爆发后,任教于西南联大。

抗战胜利后,任教于北京大学。

他的小说取材广泛,描写了从乡村到城市各色人物的生活,其中以反映湘西下层人民生活的作品最具特色。

代表作有《边城》、《长河》、《湘行散记》等。

建国后,曾在中国历史博物馆、故宫博物院、中国社会科学院历史研究所从事历史文物及工艺美术图案等研究。

二、整体感知:

阅读课文,思考本文主要写的是什么内容?可以分为几个部分。

三、问题探究:

1、课文的标题是”我读一本小书同时又读一本大书“。

请说说这本”小书“是指什么,”大书“指的又是什么?

“小书”指:

“大书”指:

2、写自传要善于抓住真实生动的细节,沈从文在逃学过程中遇到有趣的人和事,请把有关的细节描写找出来。

谈谈这些细节描写的作用是什么?

3、沈从文在逃学过程中扑捉到大自然里的声音、颜色、气味,在大自然的亲近与熏陶中感受到了生命的本真和快乐。

请谈谈你从中体会到什么,人与大自然的关系应该是怎样的?你如何看待本文所写到的儿童身上表现出来的“野性”?

4、从文章中的描写来看,小时候的沈从文是一个常常逃学的孩子,由此来说,他是一个调皮而又不愿意读书的学生,你同意这个观点么?文中有没有可以说明他不是坏学生的内容?

四、剖析难点:

本文属于自传,自传有什么特点?试结合自传特点对本文进行解析。

《我读一本小书同时又读一本大书》学案答案

二、整体感知:

阅读课文,思考本文主要写的是什么内容?可以分为几个部分。

明确:本文描述了沈从文上私塾时的逃学生活。

可以分为三个部分:第一部分(从开头到“这分性格的形成,便应当溯源于小时在私塾中逃学习惯。

”)这部分主要是追述自己转入新式小学之前的读书、逃学的生活。

第二部分(从“自从逃学成习惯后,----”到“这些古怪事情太多了。

)这部分主要是细致讲述自己上新式小学以后的读书、逃学生活。

第三部分(最后两个自然段)自我评述早年的读书、逃学生活,对其收获及影响进行总结。

三1、课文的标题是”我读一本小书同时又读一本大书“。

请说说这本”小书“是指什么,”大书“指的又是什么?

明确:“小书”指的是课本知识。

“大书”指的是大自然和人间生活。

2、写自传要善于抓住真实生动的细节,沈从文在逃学过程中遇到有趣的人和事,请把有关的细节描写找出来。

谈谈这些细节描写的作用是什么?

明确:1)这样的细节描写有很多,和逃学相关的细节描写主要有:①从我家中到那个新的学塾里去时,路上我可看到针铺门前永远必有一个老人戴了极大的眼镜,低下头来在那里磨针。

又可看到一个伞铺,大门敞开,作伞时十几个学徒一起工作,尽人欣赏。

……

2)作用:这些具体生动的细节描写把逃学中所经历人事富有情趣地展示出来,使读者可以深刻地领略大自然和社会生活对作者的人生观所产生的巨大影响,体会到“大书”的博大精深、奥妙无穷。

3、沈从文在逃学过程中扑捉到大自然里的声音、颜色、气味,在大自然的亲近与熏陶中感受到了生命的本真和快乐。

请谈谈你从中体会到什么,人与大自然的关系应该是怎样的?你如何看待本文所写到的儿童身上表现出来的“野性”?

1)声音:“若在四月落了点小雨,山地里田塍上各处都是蟋蟀声音…… 2)气味:“还各处去嗅闻,死蛇的气味,…… 3)颜色:“城头上有白色炊烟……

4)从作者的描述看,作者的观察敏锐,记忆超强,对现象世界十分倾心,对大自然的声、光、颜色、气味、社会上的人与事怀有浓厚的兴趣。

他把大自然与社会生活称为一本“大书”,他从这本“大书”中学到了许多书本上没有的东西,他在自然和社会中倾心体验,尊重生命本真的做法,对高中的学习与生活仍然是有积极意义的。

从沈从文的经历可以看出,人与大自然的关系应该是一种亲和的关系。

人应该取法自然的活力,汲取自然的营养,完善自己的精神品行。

孩童的天性是游戏,儿童身上的“野性”正是其天性的有机组成部分。

没有了适当的“野性”,也就没有了生命的敏感、好奇。

也就不可能产生真正的创造力。

4、从文章中的描写来看,小时候的沈从文是一个常常逃学的孩子,由此来说,他是一个调皮而又不愿意读书的学生,你同意这个观点么?文中有没有可以说明他不是坏学生的内容?

明确:他的逃学和我们所说的逃学是不同的,他的不学是为了更好的学。

从文中的这段描述可以看出来的。

“可是只要我不逃学,在学校里我是不至于象其他那些人受处罚的。

我从不用心念书,但我从不在应当背诵时节无法对付。

许多书总是临时来读十遍八遍,背诵时节却居然琅琅上口,一字不遗。

也似乎就由于这份小小聪明,学校把我同一般同学一样待遇,更使我轻视学校。

家中不了解我为什么不想上进,不好好的利用自己聪明用功,我不了解家中为什么只要我读书,不让我玩。

我自己总以为读书太容易了点,把认得的字记记那不算什么希奇。

最希奇处应当是另外那些人,在他那分习惯下所做的一切事情。

”

四、本文属于自传,自传有什么特点?试结合自传特点对本文进行解析。

自传除了让人看到真实的人生经历,还要表现出丰满突出的人物形象。

生动传神的细节描绘就是表现人物的重要手段。

沈从文在自传中对上学途中看到的事物作了很多生动传神的细节描写。

本文按照自己由小到大的顺序写,思路清晰。