24《上枢密韩太尉书》上课

- 格式:ppt

- 大小:6.77 MB

- 文档页数:53

《上枢密韩太尉书》教学设计(江苏省县级优课)语文教案一、教学目标:1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《上枢密韩太尉书》。

(2)理解并掌握文中的关键词语和句式。

(3)了解作者欧阳修的生平和文学成就。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读文本。

(2)学会分析文中使用的修辞手法和表达技巧。

(3)培养学生的文言文阅读能力。

3. 情感态度与价值观:(1)感受作者的爱国情怀和对友谊的珍视。

(2)学习作者敢于直言、忠诚正直的品质。

(3)提高学生的人际交往能力和沟通能力。

二、教学重点:1. 熟读并背诵《上枢密韩太尉书》。

2. 理解文中关键词语和句式的含义。

3. 分析文中使用的修辞手法和表达技巧。

三、教学难点:1. 文言文中特殊句式的理解与应用。

2. 文中修辞手法的识别与分析。

3. 作者情感态度与价值观的把握。

四、教学过程:1. 导入新课:介绍作者欧阳修的生平和文学成就,激发学生对作者的兴趣。

2. 自主学习:让学生自主朗读课文,注意语音语调和停顿。

3. 合作探讨:分组讨论,分析课文中的关键词语、句式和修辞手法。

4. 课堂讲解:讲解课文中的重点词语、句式和修辞手法,引导学生理解文意。

5. 情感教育:引导学生感受作者的爱国情怀和对友谊的珍视,学习作者的品质。

6. 课堂练习:布置相关练习题,巩固所学内容。

7. 总结课堂:对本节课的内容进行总结,强调重点和难点。

五、课后作业:1. 熟读并背诵《上枢密韩太尉书》。

2. 完成课后练习题,巩固所学内容。

3. 写一篇关于作者欧阳修的生平和文学成就的短文。

六、教学评价:1. 课堂表现评价:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答情况和合作探讨表现,了解学生的学习状态。

2. 课后作业评价:检查学生完成的课后作业,评估学生对课文内容的理解和掌握程度。

3. 单元测试评价:进行单元测试,评估学生对整个单元知识的综合运用能力。

七、教学策略:1. 激发兴趣:通过介绍作者的生平和文学成就,激发学生对文言文的学习兴趣。

《上枢密韩太尉书》教学设计(江苏省县级优课)语文教案一、教学目标:1. 知识与技能:学生能够理解并背诵《上枢密韩太尉书》全文。

学生能够分析并欣赏文中运用丰富的修辞手法,如排比、对偶等。

学生能够解读并理解文中的典故和历史文化背景。

2. 过程与方法:学生通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读课文内容。

学生通过分析、综合、评价等思维活动,提高语文素养。

3. 情感态度与价值观:学生能够感受作者对国家和民族命运的深切关注,培养爱国情怀。

学生能够理解忠诚、正直、谦逊等传统美德,树立正确的价值观。

二、教学重点、难点:重点:学生能够理解并背诵《上枢密韩太尉书》全文。

学生能够分析并欣赏文中运用丰富的修辞手法,如排比、对偶等。

难点:学生能够解读并理解文中的典故和历史文化背景。

学生能够通过分析、综合、评价等思维活动,深入理解课文内容。

三、教学过程:1. 导入新课:教师简要介绍《上枢密韩太尉书》的背景和作者苏轼。

引发学生对课文主题和内容的兴趣。

2. 自主学习:学生自主阅读课文,理解大意。

学生查找并整理课文中的生字词,进行自主学习。

3. 合作探讨:学生分组合作,深入解读课文内容。

学生通过分析、综合、评价等思维活动,提高语文素养。

4. 课堂讲解:教师针对学生的学习情况,进行重点讲解和难点解答。

教师引导学生欣赏文中的修辞手法和语言特色。

5. 课堂练习:学生进行课堂练习,巩固所学知识。

教师针对学生的练习情况,进行反馈和指导。

6. 总结提升:教师引导学生总结本节课的学习内容和方法。

学生分享自己的学习收获和感悟。

四、课后作业:1. 背诵《上枢密韩太尉书》全文。

2. 分析并欣赏文中运用丰富的修辞手法,如排比、对偶等。

3. 解读并理解文中的典故和历史文化背景。

五、教学反思:教师在课后对自己的教学进行反思,总结教学中的优点和不足,不断改进教学方法和策略,提高教学效果。

教师关注学生的学习情况,针对学生的需求进行个性化教学,激发学生的学习兴趣和潜能。

《上枢密韩太尉书》教学设计(江苏省县级优课)语文教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵课文。

(2)理解课文中的关键词语和句式。

(3)分析课文中的修辞手法和表达技巧。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解课文内容。

(2)学会如何运用课文中的表达技巧进行写作。

3. 情感态度与价值观:(1)感受作者对恩师的敬仰之情,培养学生的感恩之心。

(2)引导学生学习作者勤奋好学、忠诚敬业的精神品质。

二、教学重点1. 课文内容的深入理解。

2. 课文中的修辞手法和表达技巧的分析。

三、教学难点1. 课文中的古汉语词语的理解和运用。

2. 课文中的句式的理解和运用。

四、教学过程1. 导入新课:引导学生回顾已学过的有关韩愈的文章,激发学生的学习兴趣。

2. 自主学习:让学生自主朗读课文,结合注释理解课文内容,对不懂的词语和句式进行标记。

3. 合作探讨:分组讨论,共同解决自主学习中的问题,加深对课文内容的理解。

4. 课堂讲解:讲解课文中的重点词语、句式和修辞手法,帮助学生全面理解课文。

5. 案例分析:分析课文中的具体案例,让学生学会如何运用课文中的表达技巧进行写作。

6. 课堂练习:设置相关的练习题,检验学生对课文内容的理解和运用。

7. 总结拓展:总结本节课的学习内容,布置课后作业,鼓励学生进行拓展学习。

五、课后作业1. 熟读并背诵课文。

2. 完成练习题,巩固课堂所学。

3. 结合课文内容,写一篇关于感恩的文章。

六、教学评价1. 评价目标:(1)学生对课文内容的理解和掌握程度。

(2)学生对课文中的修辞手法和表达技巧的运用能力。

(3)学生的朗读和背诵能力。

2. 评价方法:(1)课堂问答:通过提问,了解学生对课文内容的理解程度。

(2)练习题:通过完成练习题,检验学生对课文知识的掌握情况。

(3)写作:通过学生的写作,评估其对课文表达技巧的运用能力。

七、教学策略1. 激发兴趣:通过引入与课文相关的故事、背景知识,激发学生的学习兴趣。

《上枢密韩太尉书》教案《上枢密韩太尉书》教学设想这是一篇干谒文章。

作者在文中提出了写文章的独到见解,很有启迪作用。

既要注意字词的学习,积累重点实词和虚词的用法与意义,又要注意多朗读,把握文章中的思想感情,特别注意作者所表达的写作观点。

课时安排2课时。

第一课时教学内容和步骤一、导入新课.从下面这首朱庆余的干谒诗说起:闺意献张水部洞房昨夜停红烛,待晓堂前拜舅姑。

妆罢低声问夫婿:画眉深浅入时无?这是一篇有名的干谒诗,但是也没有明显干谒的痕迹,很有些独到之处。

由此,引出本文的教学。

二、作者介绍、释题1.介绍作者:要求学生迅速阅读课文注释①,然后教师补充:苏辙:宋仁宗嘉枯时进士,累官尚书右丞、门下侍郎。

王安石变法初期,曾被任命为制置三司条例司的“检详文字”官,参与草拟新法。

因与吕惠卿不合,对“均输法”也有意见,被免官。

他的作品很多,文集名《栾城集》。

他在散文方面的成就不及其父兄,但也有自己的特点,也被列为“唐宋八大家”之一。

2.释题。

这篇文章是一篇干谒文字,写在嘉祐(1057),作者考中了进士以后,时年19岁。

这篇文章当中虽然也有些浮夸和阿谀的习气,但作者把“百氏之书”看作是“古人之陈迹”,不甘“汩没”,而“求天下奇闻壮观”,则表现出了一些少年锐气。

论文以为“气之所形”,而气则得之于游览名山大川和交游豪俊之士,也有一定的道理。

三、教师范读课文,或者听朗读带教师范读后,引导学生注意以下字词的读音:枢密汩没慨然恣观仓廪苑囿宫阙恃以无忧四、学生自由朗读全文,然后齐读全文要求学生自由朗读时,注意把字音和节奏读准。

五、学习第1段1.听朗读带,初步感知第一段的内容。

2.教师讲解其中的重点字词。

执事:供使令的人。

不直接称呼对方,而指对方左右管事的人,表示恭敬。

浩气:博大刚正之气。

太史公:指司马迁。

燕赵间豪俊:根据近人高步瀛注说,当指田仁、董仲舒、徐乐等人。

疏荡:指文章的风格疏畅而又跌宕有势。

其气充乎……而不自知:这是因为他们的浩气充满在他们的胸中而流露在他们的形貌之外,体现在他们的言语间而表现在他们的文章中,而他们自己却并没有意识到。

《上枢密韩太尉书》教案《上枢密韩太尉书》教案作为一名优秀的教育工作者,常常需要准备教案,教案是教学活动的总的组织纲领和行动方案。

那要怎么写好教案呢?以下是小编整理的《上枢密韩太尉书》教案,欢迎大家分享。

《上枢密韩太尉书》教案1教学假想这是一篇干谒文章。

作者在文中提出了写文章的独到见解,特别有启发作用。

既要注意字词的学习,积存重点实词和虚词的用法与意义,又要注意多朗读,把握文章中的思想情感,特别注意作者所表达的写作观点。

课时安排2课时。

第一课时教学内容和步骤一、导入新课从下面这首朱庆余的干谒诗说起:闺意献张水部洞房昨夜停红烛,待晓堂前拜舅姑。

妆罢低声问夫婿:画眉深浅入时无?这是一篇著名的干谒诗,然而也没有显著干谒的痕迹,特别有些独到之处。

由此,引出本文的教学。

二、作者介绍、释题1.介绍作者:要求学生迅速阅读课文注释①,接着教师补充:苏辙:宋仁宗嘉枯时进士,累官尚书右丞、门下侍郎。

王安石变法初期,曾被任命为制置三司条例司的“检详文字”官,参与草拟新法。

因与吕惠卿不合,对“均输法”也有意见,被免官。

他的作品特别多,文集名《栾城集》。

他在散文方面的成就不及其父兄,但也有自个儿的特点,也被列为“唐宋八大家”之一。

2.释题。

这篇文章是一篇干谒文字,写在嘉祐(1057),作者考中了进士以后,时年19岁。

这篇文章当中尽管也有些浮夸和奉承的习气,但作者把“百氏之书”看作是“古人之陈迹”,不甘“汩没”,而“求天下奇闻壮观”,则表现出了一些少年锐气。

论文感觉“气之所形”,而气则得之于游览名山大川和交游豪俊之士,也有一定的道理。

三、教师范读课文,或者听朗读带教师范读后,引导学生注意以下字词的读音:枢密汩没慨然恣观仓廪苑囿宫阙恃以无忧四、学生自由朗读全文,接着齐读全文要求学生自由朗读时,注意把字音和节奏读准。

五、学习第1段1.听朗读带,初步感知第一段的'内容。

2.教师讲解其中的重点字词。

执事:供使令的人。

不直接称呼对方,而指对方左右管事的人,表示尊敬。

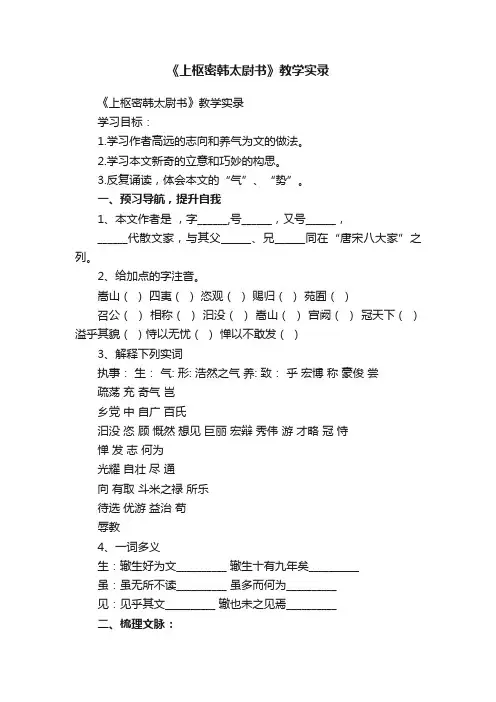

《上枢密韩太尉书》教学实录《上枢密韩太尉书》教学实录学习目标:1.学习作者高远的志向和养气为文的做法。

2.学习本文新奇的立意和巧妙的构思。

3.反复诵读,体会本文的“气”、“势”。

一、预习导航,提升自我1、本文作者是,字______,号______,又号______,______代散文家,与其父______、兄______同在“唐宋八大家”之列。

2、给加点的字注音。

嵩山()四夷()恣观()赐归()苑囿()召公()相称()汩没()嵩山()宫阙()冠天下()溢乎其貌()恃以无忧()惮以不敢发()3、解释下列实词执事:生:气: 形: 浩然之气养: 致:乎宏博称豪俊尝疏荡充奇气岂乡党中自广百氏汩没恣顾慨然想见巨丽宏辩秀伟游才略冠恃惮发志何为光耀自壮尽通向有取斗米之禄所乐待选优游益治苟辱教4、一词多义生:辙生好为文__________ 辙生十有九年矣__________虽:虽无所不读__________ 虽多而何为__________见:见乎其文__________ 辙也未之见焉__________二、梳理文脉:全文以什么为线索展开论述的?请试着加以分析。

三、合作交流1、在第一段中,作者提出了一个什么观点?他是如何证明自己的观点的?2、第二段中作者为什么要“决然舍去”?目的是什么?他“决然舍去”看到了什么?3、第三段怎样表达想见韩琦的强烈愿望?4、第四段作者说“偶然得之,非其所乐”,那么作者所乐的是什么?四、深入探究1、文中“养气”的新涵义是什么?2、作者写这篇文章的目的是求见韩琦,可为什么要从为文治学落笔?3、归纳本文的写作特点。

五、拓展延伸假设你想去拜访某位名人,又怕他不肯见你,试借鉴苏辙的做法,先写封信给他,尽可能地打动他。

六、资源链接1、苏辙(1039—1112),字子由,晚号颍滨遗老,四川眉山人。

北宋著名散文家,唐宋八大家之一。

苏辙博闻强记,勤奋好学,少年时即显露出出众的才华。

嘉佑元年,苏辙与父、兄同至汴京,颇得当时文坛盟主欧阳修的赏识,次年与苏轼同榜考取进士,名动京师。