茯苓桂枝白术甘草汤

- 格式:ppt

- 大小:711.50 KB

- 文档页数:35

桂枝汤类方歌(二十一首)一、桂枝汤: 桂枝汤方桂芍草,佐用生姜和大枣。

啜粥温服取微汗,调和营卫解肌表。

二、桂枝加葛根汤: 桂加葛根走经输,项背几几反汗濡。

解肌驱风滋经脉,用治柔痉理不殊。

三、桂枝加附子汤: 桂加附子治有三,风寒肢痛脉迟弦。

汗漏不止恶风甚,肌肤麻木卫阳寒。

四、桂枝去芍药汤: 桂枝去芍意何居,胸满心悸膻中虚。

若见咳逆和短气,桂甘姜枣治无遗。

五、桂枝去芍加附子汤: 桂枝去芍避阴寒,加附助阳理固然。

脉促无力舌质淡,胸痹治法非等闲。

六、桂枝麻黄各半汤: 桂加麻杏名各半,肌表小邪不得散。

面有热色身亦痒,两方合用发小汗。

七、桂枝二麻黄一汤: 桂二麻一名合方,寒热如疟治法良。

大汗之后表未解,去邪同时正亦匡。

八、桂枝二越婢一汤: 桂加麻膏量要轻,热多寒少脉不丰。

小汗法中兼清热,桂二越一记心中。

九、桂枝去桂加茯苓白术汤: 桂枝汤中去桂枝,苓术加来利水湿。

小便不利心下满,颈项强痛热翕翕。

十、桂枝加厚朴杏子汤: 桂加厚朴杏子仁,喘家中风妙如神。

如今肺炎求治法,媲美麻杏说与君。

十一、桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤: 桂枝加参新加汤,增姜加芍效力彰。

身疼脉沉非表证,血虚营弱汗多伤。

十二、桂枝甘草汤: 桂枝甘草补心虚,两手叉冒已浇漓。

汗多亡液心阳弱,药少力专不须疑。

十三、小建中汤: 桂加饴糖小建中,倍加芍药方奏功。

虚劳里急心烦悸,伤寒尺迟梦失精。

十四、桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤: 桂枝去芍恐助阴,痰水犯心狂躁纷。

龙牡安神桂枝助,蜀漆涤饮有奇勋。

十五、桂枝加桂汤: 桂枝加桂剂量增,奔豚冲心来势凶。

平冲降逆解外寒,补心代肾立奇功。

十六、桂枝甘草龙骨牡蛎汤: 桂枝甘草组成方,龙牡加入安神良。

心悸同时兼烦躁,补阳宁心效果彰。

十七、桂枝附子汤: 桂枝附子寒痹痛,去芍加附量要重。

扶阳散寒应兼顾,脉浮虚涩是其应。

十八、去桂加白术汤: 去桂加术大便硬,寒湿相搏身疼痛。

术附姜枣加甘草,三阴都尽冒始应。

十九、桂枝加芍药汤: 桂枝加芍腹痛诊,此病原来属太阴。

,去了解更多的中医知识1.桂枝汤类方 歌 (二十一首)一、桂枝汤:桂枝汤方桂芍草,佐用生姜和大枣。

啜粥温服取微汗,调和营卫解肌表。

二、桂枝加葛根汤:桂加葛根走经输,项背几几反汗濡。

解肌驱风滋经脉,用治柔痉理不殊。

三、桂枝加附子汤:桂加附子治有三,风寒肢痛脉迟弦。

汗漏不止恶风甚,肌肤麻木卫阳寒。

四、桂枝去芍药汤:桂枝去芍意何居,胸满心悸膻中虚。

若见咳逆和短气,桂甘姜枣治无遗。

五、桂枝去芍药加附子汤:桂枝去芍避阴寒,加附助阳理固然。

脉促无力舌质淡,胸痹治法非等闲。

六、桂枝麻黄各半汤:桂加麻杏名各半,肌表小邪不得散。

面有热色身亦痒,两方合用发小汗。

七、桂枝二麻黄一汤:桂二麻一名合方,寒热如疟治法良。

大汗之后表未解,祛邪同时正亦匡。

八、桂枝二越婢一汤:桂加麻膏量要轻,热多寒少脉不丰。

小汗法中兼清热,桂二越一记心中。

九、桂枝去桂加茯苓白术汤:桂枝汤中去桂枝,苓术加来利水湿。

小便不利心下满,颈项强痛热翕翕。

十、桂枝加厚朴杏子汤:桂加厚朴杏子仁,喘家中风妙如神。

如今肺炎求治法,媲美麻杏说与君。

十一、桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤:桂枝加参新加汤,增姜加芍效力彰。

身疼脉沉非表证,血虚营弱汗多伤。

十二、桂枝甘草汤:桂枝甘草补心虚,两手叉冒已浇漓。

汗多亡液心阳弱,药少力专不须疑。

十三、小建中汤:桂加饴糖小建中,倍加芍药方奏功。

虚劳里急心烦悸,伤寒尺迟梦失精。

十四、桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤:桂枝去芍恐助阴,痰水犯心狂躁纷。

龙牡安神桂枝助,蜀漆涤饮有奇勋。

十五、桂枝加桂汤:桂枝加桂剂量增,奔豚冲心来势凶。

平冲降逆解外寒,补心代肾立奇功。

十六、桂枝甘草龙骨牡蛎汤:桂枝甘草组成方,龙牡加入安神良。

心悸同时兼烦躁,补阳宁心效果彰。

十七、桂枝附子汤:桂枝附子寒痹痛,去芍加附量要重。

扶阳散寒应兼顾,脉浮虚涩是其应。

十八、去桂加白术汤:去桂加术大便硬,寒湿相搏身疼痛。

术附姜枣加甘草,三阴都尽冒始应。

十九、桂枝加芍药汤:桂枝加芍腹痛诊,此病原来属太阴。

【每⽇⼀诵】伤寒论第73条第73条伤寒,汗出⽽渴者,五苓散主之;不渴者,茯苓⽢草汤主之。

上四味,以⽔四升,煮取⼆升,去滓,分温三服。

导读:历代伤寒学者对《伤寒论》多有注释,受个⼈认知所限,不免有所偏颇,读者需取其精华,去其糟粕,结合临床,注重⾃我理解。

毕竟,尽信书则不如⽆书!⽂末有留⾔,⼤家可以发表⾃⼰的注解,⼀起提⾼!⾦·成⽆⼰《注解伤寒论》伤寒汗出⽽渴者,亡津液胃燥,邪⽓渐传⾥也,五苓散以和表⾥。

若汗出不渴者,邪⽓不传⾥,但在表⽽表虚也,与茯苓⽢草汤和表合卫。

茯苓、⽢草之⽢,益津液⽽和卫;桂枝、⽣姜之⾟,助阳⽓⽽解表。

清·吴谦《医宗⾦鉴》此申上条或渴⽽不烦,或烦⽽不渴者,以别其治也。

伤寒发汗后,脉浮数,汗出烦渴,⼩便不利者,五苓散主之(今惟⽈汗出者,省⽂也)。

渴⽽不烦,是饮盛于热,故亦以五苓散主之,利⽔以化津也。

若不烦且不渴者,是⾥⽆热也。

惟脉浮数汗出,⼩便不利,是荣卫不和也,故主以茯苓⽢草汤和表以利⽔也。

郑重光⽈:伤寒本⽆汗,汗因发⽽出也。

上条烦⽽渴,此条但渴不烦,⾥证较轻,治亦不殊;若更不渴,则内⽆燥,⾥病少⽽表证犹多也。

故⽤桂枝汤之三,五苓散之⼀,⽰三表⼀⾥之意,易名⽈茯苓⽢草汤者,乃桂枝五苓之变制也。

清·柯琴《伤寒来苏集》汗出下当有“⼼下悸”三字,看后条可知。

不然汗出⽽渴,是⽩虎汤症;汗后不渴⽽⽆他症,是病已瘥,可勿药矣。

⼆⽅皆因⼼下有⽔⽓⽽设。

渴者是津液已亡,故少⽤桂枝,多服暖⽔,微发其汗;不渴者津液未亡,故仍⽤桂加减,更发其汗。

上条⾔症⽽不及治。

此条⾔⽅⽽症不详,当互⽂以会意也。

清·黄元御《伤寒悬解》伤寒汗后,阳虚湿动,君相⼆⽕浮升,故作燥渴。

其渴者,湿邪较甚,故⽤五苓。

不渴者,湿邪较轻,茯苓⽢草汤,苓、桂、姜、⽢,泻⽔⽽疏⽊,和中⽽培⼟,防其湿动⽽⽣⽔瘀也。

清·曹颖甫《伤寒发微》发汗,汗出,淋巴管中⽔液。

随阳⽓尽发于外,故有脉浮数⽽烦渴者,亦有不待发汗,汗出⽽渴者。

【中医】名老中医伤寒论方歌括特别提示本篇内容仅限于中医临床医师辨证论治使用,禁止非医护人员采用,若因私自采用出现的任何后果,与本平台无关。

伤寒论总共有方112方,提到方歌基本想到的是《长沙方歌括》。

《长沙方歌括》是以韵文的方式总结整理的,而这篇文章的方歌是刘老按麻黄汤类、葛根汤类、抵挡汤类等类方形式总结的。

恰如标题所说,小编觉得这确实属于收藏下来背背背的类型啊~麻黄汤类方歌(八首)一、麻黄汤:麻黄汤治太阳寒,麻桂杏草四味联。

表实无汗头身疼,脉紧气喘更恶寒。

二、大青龙汤:大青麻杏石膏枣,桂姜相加七味好。

不汗焦躁身疼痛,饮流四肢肿胀讨。

三、小青龙汤:小青龙汤用麻黄,桂芍辛味与干姜。

半夏炙草同剂量,表寒里饮病为殃。

四、麻黄杏仁甘草石膏汤:麻杏石甘四味施,汗出而喘肺热居。

身热脉数证方是,不恶寒兮别桂枝。

五、麻黄连翘赤小豆汤:麻黄连翘赤豆汤,湿热兼表身发黄。

麻翘姜辛梓皮枣,杏仁赤豆煮潦浆。

六、麻黄细辛附子汤:麻黄细辛附子汤,太少两感用此方。

发热恶寒脉不起,温经解表有特长。

七、麻黄附子甘草汤:麻黄附子甘草汤,伤寒两感阳气伤。

此方本来无里症,助阳发汗保康乐。

八、麻黄升麻汤:麻黄升桂汤芍姜,知膏天冬苓术黄。

归蕤炙草十四味,寒热并用和阴阳。

葛根汤类方歌(三首)一、葛根汤:葛根桂枝加葛黄,无汗项背几几强。

二阳合病下利治,刚痉无汗角弓张。

二、葛根加半夏汤:葛根加夏病二阳,下利呕逆表邪强。

疏表解肌利肠胃,合病治法好思忖。

三、葛根黄芩黄连汤:葛根芩连加甘草,协热下利喘汗宝。

清热生津解表里,葛根用至八钱好。

抵当汤类方歌(三首)一、桃核承气汤:桃核承气硝黄草,桃仁桂枝五药讨。

太阳蓄血腹痛急,其人如狂成效好。

二、抵当汤:抵当汤顶事大黄,虻虫桃蛭力最强。

少腹硬满小方便,攻瘀逐热治发狂。

三、抵当丸:抵当丸即抵当汤,捣药成丸煮水浆。

连渣服之只一颗,缓攻瘀血正不伤。

栀子豉汤类方歌(七首)一、栀子豉汤:栀子豉汤治虚烦,懊憹倒置不得眠。

呕吐少气加姜草,胸窒结痛药不添。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

生活常识分享厚朴枳实白术甘草汤有什么作用呢

导语:白术和甘草是两种很常见的中草药,白术具有通经活络治疗胸口发闷,那么甘草可以止咳化痰,治疗胸闷气短,所以这两种药材的结合,是可以发挥

白术和甘草是两种很常见的中草药,白术具有通经活络治疗胸口发闷,那么甘草可以止咳化痰,治疗胸闷气短,所以这两种药材的结合,是可以发挥很多不同的效果的,我们都知道白术和甘草很常见,可是大家有没有听说过厚厚朴枳实白术甘草汤有什么作用呢!

茯苓桂枝白术甘草汤

(方组、临证参考用量)茯苓12g 桂枝9g 白术6g 炙

甘草6g 、

上4味,以水1200ml,煮取600ml,去渣,分3次温服。

(功效]温中降逆,化饮利水.

(主治)

主证:心下逆满,气上冲胸,头目眩晕,身振振摇,苔白

滑,脉沉紧或沉滑。

副证:短气,心悸,咳喘,呕吐清水痰涎。

(临证加减)

1.呕吐痰涎者,加制半夏,以温化痰涎,降逆止呕;痰多,

加陈皮,以理气化痰;若脾气虚者,加党参、黄芪、怀山药以姜

气补脾。

2.痰饮眩晕:脾胃阳虚者,加台党参;脾虚相火上逆者,

加白芍;白带多腰重者,除重用茯苓、白术外,加山药、芡实,

恶心重者,加姜半夏、陈皮.

3.寒湿泄泻:泻水频频者,茯苓、白术各用至30g;兼寒。

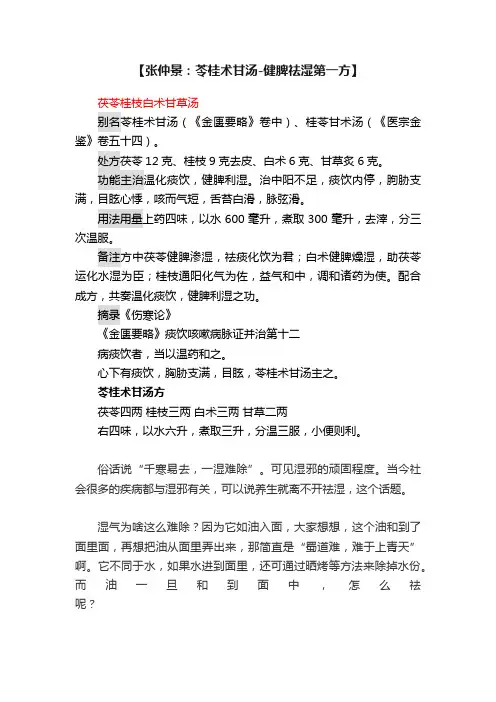

【张仲景:苓桂术甘汤-健脾祛湿第一方】茯苓桂枝白术甘草汤别名苓桂术甘汤(《金匮要略》卷中)、桂苓甘术汤(《医宗金鉴》卷五十四)。

处方茯苓12克、桂枝9克去皮、白术6克、甘草炙6克。

功能主治温化痰饮,健脾利湿。

治中阳不足,痰饮内停,朐胁支满,目眩心悸,咳而气短,舌苔白滑,脉弦滑。

用法用量上药四味,以水600毫升,煮取300毫升,去滓,分三次温服。

备注方中茯苓健脾渗湿,祛痰化饮为君;白术健脾燥湿,助茯苓运化水湿为臣;桂枝通阳化气为佐,益气和中,调和诸药为使。

配合成方,共奏温化痰饮,健脾利湿之功。

摘录《伤寒论》《金匮要略》痰饮咳嗽病脉证并治第十二病痰饮者,当以温药和之。

心下有痰饮,胸胁支满,目眩,苓桂术甘汤主之。

苓桂术甘汤方茯苓四两桂枝三两白术三两甘草二两右四味,以水六升,煮取三升,分温三服,小便则利。

俗话说“千寒易去,一湿难除”。

可见湿邪的顽固程度。

当今社会很多的疾病都与湿邪有关,可以说养生就离不开祛湿,这个话题。

湿气为啥这么难除?因为它如油入面,大家想想,这个油和到了面里面,再想把油从面里弄出来,那简直是“蜀道难,难于上青天”啊。

它不同于水,如果水进到面里,还可通过晒烤等方法来除掉水份。

而油一旦和到面中,怎么祛呢?虽然社会上流传的祛湿的方子很多,但大多情况之下是钱花了,都没什么效果,比如在社会上影响最大的红豆薏米汤,寒湿的人喝了红豆薏米汤后,不但没能祛湿,反而使体内的寒湿变得更多。

那么有没有什么能够祛湿的好方子呢?其实医圣张仲景就留给世人一个祛湿名方。

堪称千古第一健脾祛湿方了,它就是——茯苓桂枝白术甘草汤茯苓40克、桂枝30克、白术20克、炙甘草20克上述药方是一天的量,一次性煎好后,分早中晚三次服下。

张仲景这个方子现在看来无上高明,它符合养生的最高境界“一阴一阳谓之道”。

方中的配伍非常精妙,有阴有阳,有浮有沉,有升有降,有补有泄。

下面就来分析一下这个药方。

茯苓不温不燥,不寒不热,药性平和,清末的慈禧太后就喜欢吃它,宫中厨师为迎合慈禧爱好还发明了一种养生美食叫茯苓饼。

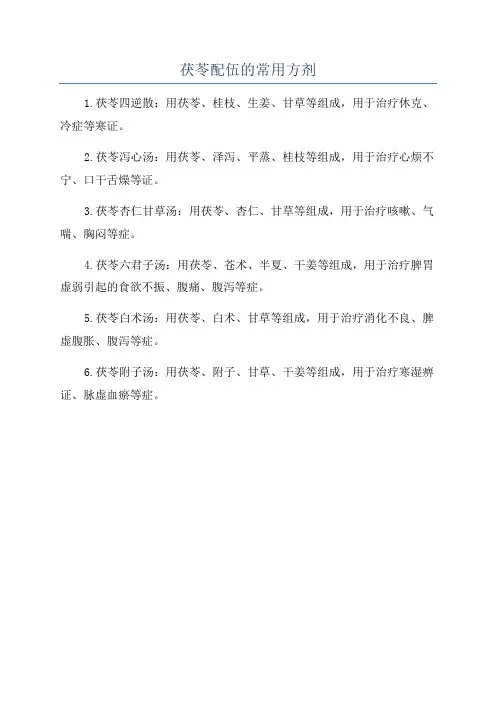

茯苓配伍的常用方剂

1.茯苓四逆散:用茯苓、桂枝、生姜、甘草等组成,用于治疗休克、冷症等寒证。

2.茯苓泻心汤:用茯苓、泽泻、平蒸、桂枝等组成,用于治疗心烦不宁、口干舌燥等证。

3.茯苓杏仁甘草汤:用茯苓、杏仁、甘草等组成,用于治疗咳嗽、气喘、胸闷等症。

4.茯苓六君子汤:用茯苓、苍术、半夏、干姜等组成,用于治疗脾胃虚弱引起的食欲不振、腹痛、腹泻等症。

5.茯苓白术汤:用茯苓、白术、甘草等组成,用于治疗消化不良、脾虚腹胀、腹泻等症。

6.茯苓附子汤:用茯苓、附子、甘草、干姜等组成,用于治疗寒湿痹证、脉虚血瘀等症。

茯苓桂枝白术甘草汤方:茯苓四两桂枝三两,去皮白术二两甘草二两,炙上四味,以水六升,煮取三升,去滓,分温三服。

伤寒若吐若下后,心下逆满,气上冲胸,起则头眩,脉沉紧,发汗则动经,身为振振摇者,茯苓桂枝白术甘草汤主之。

这一条论述水气上冲的证治。

太阳伤寒,本应汗解而反用吐下,使中上焦阳气受伤,形成心脾阳气虚而水气上冲的证候。

“心下逆满”,指胃脘部因气上逆而感觉胀满,同时还有“气上冲胸”的感觉。

关于气上冲这个证候,临床上还可以见到冲至咽喉部而有憋气、窒息感觉者。

我在京西城子煤矿带学生实习时,一位学生接诊了一个老妇人,主诉咽中似有一物堵塞,吐之不出,咽之不下,根据病情开了四七汤,连服几剂没效。

我一看,舌苔水滑,六脉俱弦,还有气上冲的感觉,等到这个气冲到咽喉部时,就觉得堵闷特别严重,而且有心慌、心跳等症。

我诊断为水气上冲,换了苓桂术甘汤,只吃了一剂就有效。

临床上类似病例并不少见,只不过这一例较为典型而已。

“起则头眩”,是指病人头晕很厉害,只能静卧而不敢起床活动。

造成眩晕的原因有两个,一是心脾阳虚,清阳之气不足以上养清窍;一是水气上冲,阴来搏阳,清阳被水寒之气所蒙蔽。

“脉沉紧”,就是沉弦之意。

沉主里,又主水病,弦主饮邪,沉弦正是水气为患的脉象。

以上脉证提示,伤寒经过吐下后,病已经离表,当然也不能再用汗法解表。

如果再用解表发汗,就可能伤动经脉之气,即“发汗则动经”,使阳气更虚,不能荣养筋脉,“身为振振摇”,就是肢体战振摇动,甚则站立不稳而欲仆。

治疗当用温阳健脾,降冲利水之法,轻者用苓桂术甘汤,阳虚重者用真武汤。

苓桂术甘汤是苓桂剂群的代表,擅长治水气上冲,又能治痰饮内留等证。

方中茯苓、白术健脾利水,桂枝、甘草补心阳之虚。

同时,桂枝又善降冲逆之气。

临床如果对苓桂术甘汤灵活加减,效果十分好:痰湿特盛者,可与二陈汤合方使用;眩晕重者,可加泽泻;兼见面热、心烦者,是阳气与水气相搏而有虚热的表现,可加白薇;兼血压高者,可加牛膝、红花、茜草;兼见脉结代者,去白术,加五味子;兼咳喘、面目浮肿、小便不利者,去白术,加杏仁或薏苡仁;兼夜寐、惊悸不安者,加龙骨、牡蛎等等。

茯苓桂枝白术甘草汤茯苓桂枝白术甘草汤(方组、临证参考用量)茯苓12g 桂枝9g 白术6g 炙甘草6g 、上4味,以水1200ml,煮取600ml,去渣,分3次温服。

(功效]温中降逆,化饮利水.(主治)主证:心下逆满,气上冲胸,头目眩晕,身振振摇,苔白滑,脉沉紧或沉滑。

副证:短气,心悸,咳喘,呕吐清水痰涎。

(临证加减)1.呕吐痰涎者,加制半夏,以温化痰涎,降逆止呕;痰多,加陈皮,以理气化痰;若脾气虚者,加党参、黄芪、怀山药以姜气补脾。

2.痰饮眩晕:脾胃阳虚者,加台党参;脾虚相火上逆者,加白芍;白带多腰重者,除重用茯苓、白术外,加山药、芡实,恶心重者,加姜半夏、陈皮.3.寒湿泄泻:泻水频频者,茯苓、白术各用至30g;兼寒邪腹痛重者,加干姜;肝郁气滞者,加木香、白芍。

4.白带:腰痛重者,加杜仲、川断、狗脊;胸脘胀满者,加木香、香附;大便溏泻者,茯苓、白术加至30g;下元虚寒作痛者,加干姜、附子。

5.水饮:小便不利者,加猪苓、车前子、泽泻;兼痰者,加陈皮、川贝母、半夏。

6。

喘:兼表证者,酌加桑叶、芍花、白芷、防己、杏仁、苏子;神昏慌张者,加百合。

7.心包积液:症见发热,咳嗽,胸闷且疼,气喘,水肿,脉沉细无力,本方加黄芪、防已、猪苓、丹参或合小陷胸汤(黄连、半夏、瓜蒌仁)。

8.脾虚湿盛之泄泻:本方合平胃散可获良效。

9.腰痛,大便下血,血色鲜明,动则晕眩者,本方合五灵脂汤(五灵脂、当归尾、陈皮、白术、川芎、白芍、茯苓、人参),可顿愈。

[伤寒论集注]1O。

本方中之桂枝,有时可改为肉桂,以加强其温阳之力;不仅胃脘寒或其他局部恶寒,或全身均感恶寒者,属“阳虚”,可加制附子9~15g(先煎)。

11.老年气管炎缓解期:本方合六君子汤化裁,以扶脾固本,巩固疗效。

12.妊娠水肿:本方加冬葵子;妊娠胃气不和,泛恶,腰酸头痛者,本方加天冬、蔓荆子、川芎、桑寄生。

13,胃脘寒痛厌食引致失眠:本方与温胆汤合用,再加川芎、神曲、高良姜。

《伤寒论》汤头歌诀麻黄汤类方歌(八首)一、麻黄汤:麻黄汤治太阳寒,麻桂杏草四味联。

表实无汗头身疼,脉紧气喘更恶寒。

二、大青龙汤:大青麻杏石膏枣,桂姜相加七味好。

不汗焦躁身疼痛,饮流四肢肿胀讨。

三、小青龙汤:小青龙汤用麻黄,桂芍辛味与干姜。

半夏炙草同剂量,表寒里饮病为殃。

四、麻黄杏仁甘草石膏汤:麻杏石甘四味施,汗出而喘肺热居。

身热脉数证方是,不恶寒兮别桂枝。

五、麻黄连翘赤小豆汤:麻黄连翘赤豆汤,湿热兼表身发黄。

麻翘姜辛梓皮枣,杏仁赤豆煮潦浆。

六、麻黄细辛附子汤:麻黄细辛附子汤,太少两感用此方。

发热恶寒脉不起,温经解表有特长。

七、麻黄附子甘草汤:麻黄附子甘草汤,伤寒两感阳气伤。

此方本来无里症,助阳发汗保康乐。

八、麻黄升麻汤:麻黄升桂汤芍姜,知膏天冬苓术黄。

归蕤炙草十四味,寒热并用和阴阳。

葛根汤类方歌(三首)一、葛根汤:葛根桂枝加葛黄,无汗项背几几强。

二阳合病下利治,刚痉无汗角弓张。

二、葛根加半夏汤:葛根加夏病二阳,下利呕逆表邪强。

疏表解肌利肠胃,合病治法好思忖。

三、葛根黄芩黄连汤:葛根芩连加甘草,协热下利喘汗宝。

清热生津解表里,葛根用至八钱好。

抵当汤类方歌(三首)一、桃核承气汤:桃核承气硝黄草,桃仁桂枝五药讨。

太阳蓄血腹痛急,其人如狂成效好。

二、抵当汤:抵当汤顶事大黄,虻虫桃蛭力最强。

少腹硬满小方便,攻瘀逐热治发狂。

三、抵当丸:抵当丸即抵当汤,捣药成丸煮水浆。

连渣服之只一颗,缓攻瘀血正不伤。

栀子豉汤类方歌(七首)一、栀子豉汤:栀子豉汤治虚烦,懊憹倒置不得眠。

呕吐少气加姜草,胸窒结痛药不添。

二、栀子甘草豉汤:见栀子豉汤方歌内三、栀子生姜豉汤:见栀子豉汤方歌内四、栀子厚朴汤:栀子厚朴药有三,栀子厚朴枳实煎。

心烦腹满分上下,清烦泻满两证兼。

五、栀子干姜汤:栀子干姜治心烦,身热不去泻又添。

寒热并用分上下,清热温寒一方肩。

六、枳实栀子豉汤:枳实枝豉劳复宝,食后再加大黄好。

酒疸心热且懊憹,栀子大黄力能讨。

七、栀子柏皮汤:栀子柏皮湿热黄,发热尿赤量不长。

67 伤寒,若吐若下后,心下逆满,气上冲胸,起则头眩,脉沉紧,发汗则动经,身为振振摇者,茯苓桂枝白...67 伤寒,若吐若下后,心下逆满,气上冲胸,起则头眩,脉沉紧,发汗则动经,身为振振摇者,茯苓桂枝白术甘草汤主之。

茯苓四两桂枝去皮三两白术甘草炙,各二两右四味,以水六升,煮取三升,去滓,分温三服。

词解心下逆满,气上冲胸:是指上腹部胀满,感觉有气体从腹部向胸部上冲,这是胃肠逆向蠕动,把肠道的气体向上挤压的表现。

其原因:(1)误用呕吐、泻下法,由于药物的作用,胃肠道蠕动功能紊乱;(2)呕吐腹泻不仅引起失水,而且引起钠、钾离子的丢失和酸中毒,电解质紊乱和酸中毒可以引起胃肠道蠕动功能紊乱。

起则头眩:是指平卧时不头晕,坐起或者站起时头晕目眩。

这是体位性低血压的表现。

动经:损伤了经脉之气,筋肉就不能得到充足的温养,筋肉就会出现颤动,身体不停的振动。

“动经”指肌肉不自主运动比“脐下悸”更为广泛、更严重。

解读茯苓桂枝白术甘草汤、茯苓桂枝甘草大枣汤与茯苓甘草汤都是四味药组成,其中茯苓、桂枝、甘草为三方共有,只有一味不同,分别是白术、大枣、生姜。

说明他们的病理基础有相同的地方,只是病情程度或临床表现略有不同。

中医认为茯苓桂枝白术甘草汤证与真武汤证的关系是,前者病情轻,后者病情重。

真武汤证的“振振欲擗地”与茯苓桂枝白术甘草汤证的“发汗则动经,身为振振摇”,其病机都是阳虚水动。

病情重的用真武汤,病情轻的用茯苓桂枝白术甘草汤。

真武汤证乃肾阳虚弱,而茯苓桂枝白术甘草汤证则为脾阳不足,病机也有所差别。

茯苓桂枝白术甘草汤证与“160条……久而成痿”证,其征候相似,病机都是阳虚饮逆,只是前者病情轻,后者病情重。

喻嘉言曰:此(160条)即上条之症(指67条),而明其增重者必致废也。

……两足必先痿废。

本文来自网络,不能作为诊断及医疗的依据,不代表本网站立场,版权归原作者所有。

苓桂术甘汤出自张仲景《伤寒论》,在临床中应用广泛,此方治疗病种广泛,疗效确切,颇受古今医家重视。

王庆国教授是首届全国名中医,师承于“伤寒泰斗”刘渡舟先生,从医40余年,熟谙经典,善用经方,对内、妇、儿科等疾病积累了丰富的临床经验。

“水心病”是刘渡舟先生提出的,即心血管病由水气上冲所致者。

王教授运用苓桂术甘汤治疗本病,疗效满意,现将其临床证治心得总结如下。

1 方证解析,独具心得苓桂术甘汤出自张仲景《伤寒论》67条:“伤寒,若吐、若下后,心下逆满,气上冲胸,起则头眩,脉沉紧,发汗则动经,身为振振摇者,茯苓桂枝白术甘草汤主之”,以及《金匮要略》:“心下有痰饮,胸胁支满,目眩,苓桂术甘汤主之”,“夫短气有微饮,当从小便去之,苓桂术甘汤主之;肾气丸亦主之”。

苓桂术甘汤由茯苓四两、桂枝三两、白术二两、甘草二两组成。

本方茯苓功效有四:一是淡渗以利水消肿;二是安神而宁心定悸;三是入肺制节而通利三焦;四是培补脾土以制水。

四效相须相使,功用卓著,故以茯苓为君药。

桂枝为臣药,其功效有三:一是宣通卫阳以消阴翳;二是平冲下气以降上逆;三是补益心阳以制肾水。

茯苓得桂枝,化气以行津液;桂枝得茯苓,利水以消阴翳。

苓桂相须相成,利水化气之功尤著。

至于白术则协茯苓补脾以利水,甘草助桂枝扶心阳以降冲[1]。

诸药相配,共同起到温阳利水降冲的作用。

苓桂术甘汤证临床症见:心悸,头眩,小便不利,身体浮肿或沉重疼痛,或大便不实,手足不温,恶寒怕冷等。

本方既能温心阳,又能化水气、降逆气。

王教授继承刘渡舟先生的学术观点,认为:心血管病由水气上冲所致者,名曰“水心病”,总由心脾肾阳虚,水不化气而内停痰饮,上凌无制为患,则见胸痛、胸闷、心悸、短气等症。

治疗应予温阳利水降冲法。

苓桂术甘汤证与“水心病”的临床表现非常契合。

刘老曾经感叹:近世医者只知“心主血脉”“诸脉系于心”,临床一见心脏病,每以大剂活血化瘀,欲通心血管之瘀塞,殊不知心为阳中之太阳,其生理特点是以阳气为先,而并非以血脉为先[2-3]。

苓桂术甘汤解读茯苓桂枝白术甘草汤茯苓40克桂枝30克白术20克炙甘草20克这是一天的量,一次煎好后分早中晚三次服下。

这个方子妙就妙在它符合养生的最高境界“一阴一阳谓之道”。

方中的配伍非常精妙,有阴有阳,有升有降,有浮有沉,有补有泄,可谓天衣无缝也。

怎样去除人身体内的湿气?人体的病来源于身体内的湿气一、湿气--万恶之邪现在人,吃肉吃得太多,吃的食物里有污染,运动量少,身体阴盛阳虚,湿邪内郁,所以大便无法正常。

为什么成型的大便很少呢?中医里讲,脾虚则便溏,中国人本应以五谷杂粮为食,现在以肉食为主了,很多人一天不吃肉就觉得很亏,长期这样,伤害的是脾胃,脾是运化水湿的,脾受到伤害,水湿不能完全运化,就在身体内堆积。

所以,大便不成形意味着脾虚,也意味着体内有湿气。

在致病的风、寒、暑、湿、燥、火这“六淫邪气”中,中医最怕湿邪。

湿是最容易渗透的。

湿邪从来不孤军奋战,总是要与别的邪气狼狈为奸。

湿气遇寒则成为寒湿,这就好比冬天的时候,如果气候干燥,不管怎么冷,人都还是能接受的,但如果湿气重,人就很难受了。

南方的冬天比北方的冬天更令人难受,就是因为南方湿气比较重,寒湿袭人。

湿气遇热则成为湿热,这就好比夏天的桑拿天,有热又湿,让人喘不过气来,明显不如烈日当空、气候干燥的时候来得痛快。

湿气遇风则成为风湿,驱风很容易,但一旦成了风湿,就往往是慢性疾病,一时半会儿治不好了。

湿气在皮下,就形成肥胖,也是不好处理的健康问题……为什么现代人的病那么复杂,那么难治?因为他们体内有湿,体外的邪气总是和体内的湿气里应外合,纠缠不清!以前仅仅盛行于我国西南的川菜,现在风行全国?就是因为川味是辛辣的,以前只有生活在湿邪比较重的西南一带人需要用它来化解体内的湿气,现在,全国人体内都有湿气了,都需要辛辣来化解,于是大家本能地爱上了川菜。

二、判断湿气的方法有病的人体内,是顽固的湿邪;貌似健康的人体内,也有湿邪埋伏在那里伺机行事。

那么,怎么能判断自己体内是不是有湿呢?1、看大便:什么样的大便才是正常的呢?“金黄色的,圆柱体;香蕉形的,很通畅”。

JT叔叔慢慢教-117-仲景方之术与桂及方药【免责声明】图文来源于网络,如有侵权,请联系删除!<方>苓桂术甘汤苓桂术甘汤它是一个比较治痰饮,就是中焦的痰饮,可是我今天不太能够在课堂上面把这个汤讲得很透,因为我没有办法把所有其他的汤一起拿来做非常详细的比对。

也就是说,张仲景的书里讲痰饮,有的时候你真的要用力的去想的话会有一个问题,你说这个人的心下有痰饮,那个痰饮到底是在胃的组织里面,把胃弄得水肿水肿的,还是在这个胃里面,好像那个胃里面包着一泡水,是在组织外还是组织内?这种问题。

因为其实如果要细细的去分辨张仲景的方剂,连这种东西都可以分的。

那我们今天大概没有时间,我们也没有足够的其它方剂,我们还没有教到其它的很多方,所以这个部分的比较还不能在这个时候完成,但是同学至少要知道一下,痰饮真的要处理的话,其实会可以搞到蛮复杂的。

那这个汤剂,它的讨论的点其实很多,如果你要说最简单的说法,说这个苓桂术甘汤,它是一个我们一般治疗晕眩的最大公约数正确的方,就是说你的毛病是常常头昏的话,那好像苓桂术甘汤是比较容易治好的一个方子。

当然光是说头昏就有很多很多辩证的点啊,只是这是一个最大公约数正确的方,但是呢它也不是一个很快的方子,所以你不能说吃苓桂术甘汤一贴下去就说,怎么还在昏啊,不是仲景方一剂知,二剂已吗?这个方子好像也不见得会那么快啊,就是要吃它可能要吃个两三天看有没有好一点这样子。

【7.38】伤寒,若吐、若下后,心下逆满,气上冲胸,起则头眩,脉沉紧,发汗则动经,身为振振摇者,茯苓桂枝白术甘草汤主之。

茯苓桂枝白术甘草汤方茯苓四两桂枝三两白术二两甘草二两(炙)右四味,以水六升,煮取三升,去滓,分温三服。

我们现在来看这个原文,他说“伤寒,若吐、若下后”,就是“若吐、若下”它得到的结果是什么啊?都是会让你的中焦变得很虚,就是无论是拉肚子或者还是吐了之后,都会让你的肠胃变得很虚的,那苓桂术甘汤呢它比较关系到腹部,比较是这个心下的部位,那当你这个心下虚的时候可能会发生一些状态,就是你的胃里面的元气不够,于是就开始累积痰饮。