论桂枝去桂加茯苓白术汤去桂之意_李宇铭

- 格式:pdf

- 大小:997.43 KB

- 文档页数:3

桂枝去桂加茯苓白术汤经典医案、方论[方剂组成]芍药三两(9克),生姜切,三两(9克),大枣擘,十二枚,甘草炙,二两(6克),茯苓三两(9克),白术三两(9克)[服用方法]上六味,以水八升,煮取三升,去滓,温服一升,小便利则愈。

[治则方解]病机:表邪不解,水停心下。

治则:运脾利水,调和营卫。

方义:方中生姜解表散寒,宣散水气,芍药和营,与生姜相用,和营之中有调卫之意。

加白术健脾燥湿,使水有所制,加茯苓健脾渗湿,使水邪有去路而不停,甘草、大枣益气,既助生姜、芍药以调和营卫,又助白术、茯苓健脾之中以补脾,使中气健而水邪去,并调和诸药。

[辨证要点]太阳病误下后,水气不能发泄于外,而停滞于内,因此在原方中加人逐水气、利小便的白术、茯苓。

[仲景方论]《伤寒论》第28条:服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翁翁发热,无汗,心下满微痛,小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

[注家方论]1.成无己《注解伤寒论》:头项强痛,翕翕发热,虽经汗下,为邪气仍在表也。

心下满微痛,小便利者,则欲成结胸。

今外证未罢,无汗,小便不利,心下满微痛,为停饮也。

与桂枝汤以解外,加茯苓白术利小便行留饮也。

2.方有执《伤寒论条辨》:去桂枝用芍药甘草者,收重伤之阴而益里伤之虚也。

姜枣健脾胃而和中,下后用之更宜。

故二物仍其旧也。

茯苓淡渗以利窍,术能益土以胜水,本其有停饮之故,所以加之,以为拯前治之误也。

3.王子接《绛雪园古方选注》:苓、术、芍、甘,治太阳里水法也。

解肌或下,水邪不去,而反变证,是非解肌者矣,当去桂枝,而以苓、术、生姜代桂枝行阳,存芍药以收阴,不取辛甘发散于表,取苓、芍约阴利水,甘、枣培土制水,即太阳入里用五苓表里两解之义也。

4.陈修园《长沙方歌括》此治太阳里证,俾膀胱水利而表里之邪悉除,五苓散末云:“多服暖水,汗出愈。

”意重在发汗,故用桂枝。

此方末云:“小便利则愈。

”意重在利水,故去桂枝,但既去桂枝,仍以桂枝名汤者,以头痛,发热,桂枝证仍在。

桂枝去桂加茯苓白术汤去桂之解析历代医家对桂枝去桂加茯苓白术汤证的注释难以统一,其分歧主要在于是否有表证、应去桂还是去芍。

笔者通过解读条文和分析方药,并参考名家见解,得出桂枝去桂加茯苓白术汤实应去桂。

标签:桂枝去桂加茯苓白术汤;膀胱气化;水饮桂枝去桂加茯苓白术汤出自《伤寒论》28条:“服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满微痛,小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

”历代医家对此方的见解并不统一,有认为“去桂”应为“去芍”者,有认为桂、芍皆去者,亦有坚持原文无误者。

而笔者认为,此方应该遵循原文“去桂”之义。

1 从症状入手解析方证原文12条提及:“……啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

”。

患者曾服用桂枝汤,可推断患者曾感受风寒,并有恶寒、发热、汗出、脉浮缓等太阳表虚证,故用桂枝汤解肌祛风、调和营卫。

原文2、3条分析中风与伤寒的症状曰:“太阳病,发热,汗出,恶风,脉缓者,名为中风。

”“太阳病,或已发热,或未发热,必恶寒,体痛,呕逆,脉阴阳俱紧者,名为伤寒。

”恶寒、恶风是感受外寒的首见症状,此为风寒袭表,卫阳温煦失司之故,而发热、脉浮等因患者体质的不同,并非必然出现。

患者经治疗后仍有头项强痛、翕翕发热,并无强调恶寒发热并现或脉浮等表证典型症状,且由有汗转为无汗,可初步猜测病不在表,可能经过误汗、误下后从表入里。

若经病传腑,膀胱气化功能失司,水液代谢失常,可导致膀胱不能排出废水而出现无尿、少尿,也可导致津液化生不足、不能输布上乘而出现口干渴。

“心下满微痛”实为两个症状,一是心下满,即痞满;二是心下痛。

《伤寒论》中出现心下满的方证主要有胃气虚、中焦斡旋不利、痰气或水湿内生的三泻心汤证和旋覆代赭汤证,以及“邪结在胸中,心下满而烦”的瓜蒂散证;出现心下痛的主要有邪气与痰水结于胸膈脘腹的大小结胸证。

无论是心下满或痛,都与有形实邪相关,结合余下症状分析,可知桂枝去桂加茯苓白术汤的心下满痛源自膀胱气化不足,水液代谢失常,水饮积聚中焦,阻滞气机,不通则痛。

桂枝去桂加茯苓白术汤之去桂去芍之争第28条服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满微痛,小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

“服桂枝汤,或下之”,服桂枝汤是汗法,表证才用汗法,为什么又会攻下呢?从“仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满微痛,小便不利者”来看,治疗之前就有这些证候,喝了药之后这些证候仍在。

第一个医生根据“头项强痛,翕翕发热”辨为太阳中风桂枝证,开出桂枝汤,没有任何效果。

患者于是换了个医生,医生根据131条,“结胸者(心下满,微痛),项亦强(头项强痛),如柔痉状,下之则和,宜大陷胸汤”,用了大陷胸汤攻下,依然无效。

当然,在临床实践中,也可能有医生用大柴胡汤治之。

“头项强痛,翕翕发热”,这怎么看都是个太阳中风的桂枝证,但是,注家都立足于解释病理,无视生理。

中医有一个备受诟病的理论,“汗尿同源”,汗多则尿少,汗少则尿多,这是每个人都能感受的到的,夏天,我们尿少汗多,冬天,我们尿多汗少。

再看这个患者,表证“无汗”,里证“心下满、微痛,小便不利”,既没有汗,又小便不利,说明内有停饮!患者素有水饮,中风之后,风热与水饮互摶,阳气被遏,太阳经气不得疏布则“头项强痛,翕翕发热”,津液不能疏布至体表则“无汗”,津液不能下行则“小便不利”,水饮停于中焦则“心下满微痛”。

“桂枝去桂加茯苓白术汤主之”,《医宗金鉴》:“去桂当是去芍药。

此方去桂,将何以治仍头项强痛、发热无汗之表乎”?其实不然,水热互摶与内,解决不了水饮的问题,怎么解决头项强痛的问题?还有注家折中而言,认为去桂是“减去桂枝之量”,却不想仲师为什么不用桂枝?桂枝助热!想解决“水热互摶”,必须将“水”与“热”分开。

利水可以通阳,通阳也可以利水。

所以,仲师去掉性温的桂枝,留下味苦之芍药,《神农本草经》:“味苦平。

主邪气腹痛,除血痹,破坚积寒热,疝瘕,止痛,利小便,益气”,芍药在本方中主要是“止痛,利小便”,与生姜配伍就可以解决“头项强痛,无汗”的问题,加茯苓、白术就可以解决“心下满微痛,小便不利”的问题。

《伤寒论》028条:桂枝去桂加茯苓白术汤028、服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满,微痛,小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

芍药三两甘草二两(炙)生姜(切)白术茯苓各三两大枣(十二枚,擘)上六味,以水八升,煮取三升,去滓,温服一升,小便利则愈。

本云桂枝汤,今去桂枝,加茯苓,白术。

这一条去桂枝是错的,不应该去桂枝,而应该去芍药,也就是桂枝去芍药加茯苓白术汤。

下面我们逐一分析。

服桂枝汤开门见山,服桂枝汤,说明这个医生在辨证的时候,发现了有桂枝汤证的迹象,但从后面来看,病没有好,那说明辨证的不对,至少是不准确。

或下之服了桂枝汤没见好,医生就认为病不在表而在里,于是用泻法。

先汗后下,这是古代庸医的惯用方法。

不是说汗法和下法不对,只要用对了,都是可以立竿见影的,用不对,病必不好。

但从汗法和下法的方向来看,古代的庸医也比现在的医生要强百倍,至少他们明白人体排病的渠道和机理。

仍头项强痛,翕翕发热汗法也用了,下法也用了,但是病患仍然头项强痛,翕翕发热,这说明表证还在,但为什么病没好呢?无汗这里说无汗。

那是不是表实的麻黄汤证,误服了桂枝汤,所以病没好呢?当然是有这种可能的。

但我们不能看到无汗就想到表实用麻黄汤,单一证不能作为定案的依据,必须是多个证据指向共同的一个点才可最终下结论。

无汗,有可能是麻黄汤证,也有可能是其他原因,我们接着看。

心下满,微痛,小便不利者心下,是指心以下的区域,在胃附近,但不局限于胃,主要指的是一个区域。

可见在伤寒论中,并不以脏腑论病位,而是以区域和层面来论病位的。

人体是一个有机整体,虽然有脏腑作为一个个单元,但他们之间并不是界限清晰的。

就好像体内有湿气,不可能只单独存在于胃,或者单独存在于肺,那么的界限清晰,出了胃,就一点湿气就没有了,不会这样。

同时药物在人体内的作用力,也不可能单独的只作用于某个脏腑或者经络,药物它也是作用于某个区域和层面的,也不是那么界限清晰的。

所以伤寒论是以层面来划分界面的,而不是以脏腑。

至简经方:桂枝去桂加茯苓白术汤!(原创)服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满,微痛,小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

桂枝去桂加茯苓白术汤芍药三两甘草二两大枣十二枚生姜三两茯苓二两白术三两于桂枝汤方内去桂枝,加茯苓、白术各三两,余依前法煎服。

小便利则愈。

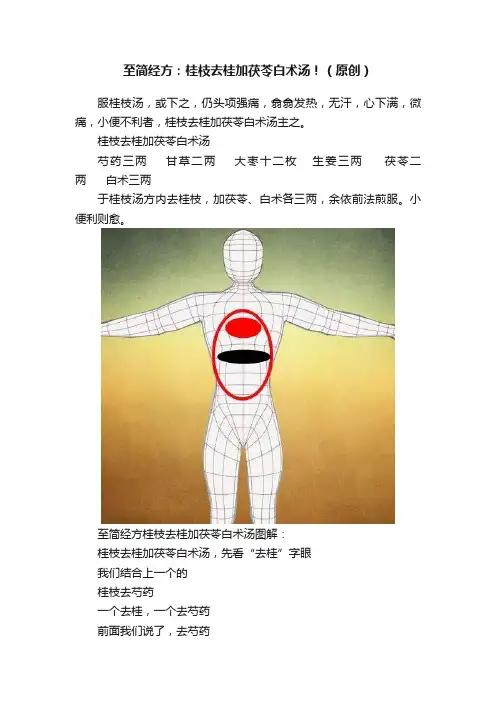

至简经方桂枝去桂加茯苓白术汤图解:桂枝去桂加茯苓白术汤,先看“去桂”字眼我们结合上一个的桂枝去芍药一个去桂,一个去芍药前面我们说了,去芍药桂枝就能一路上冲而现在,去桂就反过来了嘛不冲了,只收了然后我们看条文服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗心下满,微痛,小便不利者讲的是什么?就是说,某个病人服了桂枝汤,或是用下法治过而出现了那些症状先看服桂枝汤假设这个病人本身中下焦阳虚体质用桂枝汤,就会将阳气带出上焦外围又或是用下法,也是一样本身中下焦阳虚,下法伤中下焦之阳气条文中头项强痛,翕翕发热,无汗就是因为中下焦阳气被伤相火上越到上焦、外围而有的症状心下满,微痛,小便不利就是中下焦伤阳,寒湿占据之所以要去掉桂枝就是因为下焦阳虚,不可再升桂枝升发之法否则容易让相火彻底浮越加茯苓白术以燥中下焦之寒湿中下焦之寒湿驱除后相火得以归元我们前面说过了,读伤寒,要读阴阳寒热的变化热在哪,寒在哪至简经方,至简伤寒(一家之言,定有不足之处,再看黄元御、郑钦安解)黄元御解:服桂枝汤后,或又下之,仍复头项强痛,发热无汗,甚似表证未解,而加以心下满痛,小便不利,是非风邪之外束,实缘湿邪之内动也。

盖土虚湿旺,脾陷而肝郁,不能泄水,故小便不利。

胃逆而胆郁,不能降浊,故心下满痛。

浊气冲塞,故头痛发热.桂枝去桂枝之解表,加获苓、白术,泻湿而燥土也。

郑钦安解:郑论:按此条虽云服桂枝汤,或下之,而仍头痛、项强、翕翕发热、无汗,是邪尚在表而未解,仍宜发表为是。

至于心下满而痛,小便不利,是太阳之气,不从小便而下趋,逆从于上而为心下满痛,何也?太阳之气,是由下而上至胸腹也,今既心下痛而小便不利,理应以五苓散方施之,化太阳之气,俾邪从下解,此方去桂枝加白朮、茯苓,亦是五苓之意。

名老中医之路·刘渡舟·论桂枝去桂加茯苓白术汤《伤寒论》28条:“服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗心下满微痛,小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

”刘渡舟教授也是在偶然一个机会,看第28条桂枝去桂加茯苓白术汤时,发现其药物顺序是:“芍药三两,甘草二两(炙),生姜三两(切),白术、茯苓各三两,大枣十二枚(擘)。

”其方后注有“本云:桂枝汤,今去桂枝加茯苓、白术”之语。

余谛视良久,乃豁然有悟,真所谓“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫”,这不是我朝思暮想的苓芍术甘汤,不就是是桂枝去桂加茯苓白术汤吗?《伤寒论》有苓桂术甘汤而没有苓芍术甘汤,这是大家公认的。

但我认为,如果没有苓芍术甘汤与苓桂术甘汤对应,在治疗水证时则只有通阳之法,而无和阴之法。

就像只有真武汤的扶阳利水而无猪苓汤的育阴利水一样,是失之有偏的。

桂枝汤中的桂枝和芍药有“滋阴和阳”之功,在临床上具二分法之义。

因此,仲景在桂枝汤加减法中,既有桂枝汤去芍药,又有桂枝汤去桂枝;既有桂枝汤加桂枝,又有桂枝汤加芍药。

这种桂芍相互对用规律,符合疾病变化的客观要求。

从这一规律出发,仅有苓桂术甘汤而无苓芍术甘汤,违背了仲景阴阳兼顾的治疗特色。

因此,我耿耿于怀,刻意求索,以冀有新的发现。

真是“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫”既是苓芍术甘汤,仲景为何不径称其名,反以桂枝去桂加茯苓白术汤名之?余认为是缘于以下原因:①仲景称其为桂枝去桂加茯苓白术汤,是为了突出桂芍两药之对应,照顾第28条与第21条的前后对比。

这两条是仲景的对举之文,其用意也是让人对照看待,以见“胸满”和“心下满微痛”两证有在上在下之不同,用药则有去芍留桂和去桂留药之异。

②仲景以桂枝去桂加茯苓白术汤名之,是为了强调第28条的方药必须是去桂留芍。

他唯恐后人在“头项强痛,翕翕发热”上抓着不放而过分留意桂枝的作用,从而不能做到治病求本,于是在称谓方名时直接点明要“去桂”。

由此观之,仲景用心亦良苦矣。

浅解:桂枝去桂加茯苓白术汤

28条服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满微痛,小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

芍药三两甘草二两,炙生姜,切白术茯苓各三两大枣十二枚,擘右六味,以水八升,煮取三升,去滓。

温服一升,小便利则愈。

本云,桂枝汤今去桂枝,加茯苓、白术。

【释义】这个条文不少专家认为是抄错了,应该是桂枝去白芍加茯苓白术汤。

发表一下个人的浅见:这是患者服了桂枝汤或用了下法后仍然存在头项强痛、发热等症状,说明桂枝汤和下法都不对,既不是太阳病的外有寒也不是阳明病的里有热。

再看症状:头项强痛发热无汗、小便不利。

可知太阳经经气运行受阻碍了,外营卫郁滞不能宣发出表,里不能化气而出;再有心下满微痛可知是中部这个位置有东西凝结了,气血水痰哪个凝结了呢?参考小便不利,综合考虑是水饮凝结在此,导致阳气上下不能交通了。

水饮阻滞太阳经气,膀胱经经气也不利,故见头项强痛、翕翕发热而无汗等症状。

水饮内停,当以渗利,用茯苓淡渗利水,加白术祛湿。

桂枝辛温发散,助水饮上行而不利于去饮,另水饮结则易化热,最主要还是因为水饮化则太阳经气正常,没必要用桂枝去温通卫气,所以去而不用;白芍酸寒,能利小便,配炙甘草,酸甘化阴,还有反佐诸药,使利水而不伤阴,在此可以收表,防卫气散太过。

为什么不用五苓散呢?同样是小便不利,五苓散是发汗利水、兼化里气的方法,外窍得通,里窍自利,表里两解,是太阳经气不能外达;28条利水通里窍,是利水以和外的方法,是太阳经水停留导致的。

桂枝去桂加茯苓白朮汤(28)服桂枝汤,或下之,仍头项强痛、翕翕发热、无汗、心下满微痛、小便不利者,桂枝去桂加茯苓白朮汤主之。

桂枝去桂加茯苓白朮汤方:芍药三两甘草二两,炙生姜切白朮茯苓各三两大枣擘,十二枚右六味,以水八升,煮取三升,去滓,温服一升,小便利则愈。

本云桂枝汤,今去桂枝,加茯苓白朮。

要想弄清“枝去桂加茯苓白朮汤”这个方子的缘由,就必须搞清楚为什么去桂枝?桂枝汤原方中桂枝是什么意图?此条中加入桂枝又会产生什么负面效果?把这些弄明白了再说。

要跳出《伤寒论》来看问题,不要总拿《伤寒论》现有的答案来禁锢自己的思想来想问题。

因为《伤寒论》已流传千百年期间传抄错漏难免,所以,学习《伤寒论》不可死于句下。

要知道,伤寒论条文间是不间断的,都是紧密联系的。

读不懂他们之间的关系,要反思是否自己现有的理论不正确,不一定是《伤寒论》编的有问题。

古人认识问题都是很朴素的,是什么就是什么,不会无缘无故的乱牵扯一气。

《伤寒论》这本书描述的就是人体运化过程,逃离不了人体。

如果你的理论离开了人体,成了纯粹的说教,永远别想读懂张仲景。

而中医对人体的认识,最根本实际的就是经络。

内经对每条经脉的运行、“动”后涉及的症状、极端状态的表现都给出了详细论述。

这就是根本。

再去看看五行、五运六气、阴阳八卦、河图洛书、易经等等这些理论,有那些是纯粹针对人体的。

连这点起码的辨别都没有,一会信这个、一会信那个,信了快两千年了,有结果了吗?中医既然是医,就必须是研究人的,脱离人体一切都是胡编乱造。

从经脉角度读不懂《伤寒论》,那是对经脉认识的欠缺,是自己的问题。

动不动就逃避,找理由,学一辈子还是门外汉。

那么,抛开《伤寒论》这本书的存在,就你现在所知如何解决这个“热”的问题?本条讲水停表郁的证治,水饮阻滞,汗下津伤而病仍不解,治当益陰利水。

1、在康平本伤寒论里,此条与27条之间是一体的。

所以补充调整后应该是:太阳病,发热恶寒,热多寒少,脉微弱者。

服桂枝汤,或下之,仍头项强痛、翕翕发热、无汗、心下满微痛、小便不利者,桂枝去桂加茯苓白朮汤主之。

皇汉医学桂枝去芍藥加茯芩白朮湯之注釋服桂枝湯,或下之,仍頭項強痛,翕翕發熱,無汗,心下滿,微痛,小便不利者,桂枝去桂加苓朮湯主之。

(《傷寒論》)【註】《傷寒論》自著者落筆至於今日,約二千餘年,其中經多數醫家之注釋改竄,故或以注文混入於本文中,或依改竄本而傳,故其何真何偽,往往難以判斷,疑問處不一而足,本條亦同此例,「去桂」之二字即疑問之焦點也。

尾臺氏曰:「桂枝去桂加茯苓朮湯之『去桂』二字可疑。

太陽篇瓜蒂散條曰:『病如桂枝證,頭不痛,項不強。

』是頭痛項強者,本桂枝湯證也。

今雖已服桂枝湯,或下之,然仍頭項強痛,翕翕發熱不止者,是桂枝湯證依然存在也,故不應不用此證之主藥桂枝。

桂枝去芍藥加附子湯、桂枝去芍藥加皂莢湯、桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯、柴胡去半夏加瓜蔞湯、木防己去石膏加茯苓芒硝湯諸方,其所去加,皆不過臣佐藥,可以證矣。

後讀徐靈胎之說,與余意如合符契,益信鄙見之不謬。

成無己亦曰:『頭項強痛,翕翕發熱,雖經汗下,邪氣仍在表也。

心下滿微痛,小便自利者,則將成結胸。

今外證未解而無汗,小便不利,則心下滿微痛為停飲也,與桂枝湯以解。

外加茯苓、朮以利小便,行留飲也。

』由是觀之,則成氏所注之本,必無「去桂」二字也。

」吉益南涯以「去桂」為「去芍藥」之誤,舉其理由曰:「本『去桂』也,今從《醫宗金鑒》作『去芍藥』,歷觀此證無『去桂枝』之理。

此因水氣結滯而心下滿微痛,致頭項強痛,不逐心下之水,則不得外發,故雖服桂枝湯,或下之,亦不解也。

今加茯苓、朮以逐水氣,以桂枝散其滿,去芍藥而欲專其力也。

試觀逐水氣之劑未嘗有芍藥,故知當去之。

」前列二說,若依尾臺氏說,則本方宜稱桂枝加茯苓朮湯,而「去」,字全無意味。

故余意準南涯氏說,認「去桂」二字為「去芍藥」之誤,應名本方為桂枝去芍藥加茯苓朮湯。

本方為桂枝湯之去加方,於理當汗出,今翕翕發熱無汗者,此理自南涯氏說雖非不能推究。

但太倉氏所著《麻疹一哈》云:「發熱之時,固無留飲凝結,腹氣和暢,表氣通透,則為疹子之候備,用藥宜表汗之;若留飲凝結而腹氣不和暢,則為疹子之候不備。

桂枝去桂加茯苓白术汤的功效与作用关于《桂枝去桂加茯苓白术汤的功效与作用》,是我们特意为大家整理的,希望对大家有所帮助。

季节变换时人体非常容易觉得“躁动不安”,口干口渴、闹心躁动不安,而中医学中的药方就可以合理的调整人体中的每个功能,减轻情绪。

今日就给大伙儿介绍一下桂枝去桂加茯苓白术汤这类药方,期待对大伙儿有一定的协助。

我们别称持续白术茯苓汤、茯苓白术汤、桂枝去桂加苓术汤我们药方持续芍药3两,甘草2两(炙),姜片(切)3两,白术茯苓3两,薏苡仁3两,红枣12枚(擘)。

我们功效与作用持续利水通阳。

主太阳光病服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满微痛,小便不畅者。

我们使用方法使用量持续白术茯苓汤(《鸡峰》卷十八)、茯苓白术汤(《普济方》卷一四七引《十便良方》)、桂枝去桂加苓术汤(《内台方议》卷一)。

我们每家阐述持续组织《尚论篇》:在表之寒症未除,而在里之水饮上逆,故变五苓两补虚里之法,而用薏苡仁、白术茯苓主导治。

去桂者,以已误不能重复使用也。

然桂枝虽不能用,其属下诸属,皆所必不可少。

倘并无需芍药以收阴,甘草、姜、枣以益虚而和肠胃,其缘何定误汗、误下之变耶?故更一主帅,而一军工用命甚矣,仲景立方米之王也。

肠镜《伤寒贯珠集》:表邪挟饮者,不能攻表,必治其饮然后表可解。

桂枝汤去桂加薏苡仁、白术茯苓,则不欲散邪于表,而但逐饮于里,饮去则不特满痛除,而表邪无附,亦自解矣。

肿瘤《古方选注》:苓、术、芍、甘,治太阳光里水法也。

解肌或下,水邪没去,而反变症,是是非非解肌者矣,当去桂枝,而苓、术、姜片代桂枝行阳,存芍药以收阴;不取辛甘散发于表,取苓、芍约阴利湿,甘、枣松土水处理,即太阳光入里用五苓表中两解之义也。

胃镜《伤寒论类方》:凡聚瑞有十以内加减法,皆佐使之药,若去其君药,则另立方米名。

今去桂枝之名,所不能解。

殆为此方虽去桂枝,而意仍离不了乎桂枝也。

我们临床医学运用持续组织流行性感冒《新医学》(1975;3:159):病人岁数颇高,偶感风寒,初起鼻塞头晕脑胀,喉痒咳嗽,血痰清稀很少,服药物出汗后病症仍疑惑。

伤寒论第二十八条之桂枝去桂加茯苓白术汤治疗湿热之都领方剂原创微笑的胖虎微笑的胖虎 2022-08-03 17:13 发表于河北桂枝去桂加茯苓白术汤出自于张仲景之伤寒论的第二十八条:“服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满微痛,小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

”桂枝去桂加茯苓白术汤的组成是:“白芍 30、生姜30、生甘草25、和田大枣 12枚、茯苓 60、生白术 120”桂枝去桂加茯苓白术汤的主证是:“便异尿异头异之。

”桂枝去桂加茯苓白术汤的方歌是:“芍姜草枣苓术汤,白芍生姜各三十,茯苓六十倍生术,和枣十二枚调味,生甘草用二十五。

”愚对“桂枝去桂加茯苓白术汤”之名,觉有难以记忆之感,特起别名以记录之:“便异尿异头异汤”又防记不住药味,特再起别名为:“芍姜草枣苓术汤”。

芍姜草枣苓术汤说明以湿热为殃,若尿赤涩黄如浓茶,可合入通翘栀子豉汤;若大便以干燥便秘为主,可合入润营法。

桂枝去桂加茯苓白术汤中之所以去掉桂枝,是以怕更加重于湿热。

言“或下之”被用了下法,却无功而返,因为此处根本就不是里实。

乱用以下法,不被引邪入里,就算是万幸了。

这赖以桂枝汤为之功也,若不先用以桂枝汤,而先用之以其他之下法,恐怕必是引邪入里了。

言“无汗”表闭无汗内有湿气也!言“仍头项强痛”胃阳明经内有湿热,闭阳于表,阳不得以宣发,必然是以无汗而处之。

阳明,若作以湿热必然是头痛的,必然是发热的。

项强,是以津液被蒸,却不被以宣发而已。

不是津液不足,若是不足,咋不加以葛根乎?言“翕翕发热”乃是“一阵阵地发烧不止”其外在表现是:颧骨处红彤彤的,犹如猴屁股。

言“心下满微痛”胃脘之所以胃如拳塞满感,且扪之拒按,有痛感,是表未解,腑不降气故也。

但凡是以胃脘如拳塞满感之人,再扪之难过,用以此方,必以捷报之!言“小便不利者”小便异常之人,就是所谓之小便不利者,譬如:浓如茶色、尿骚臭黄、小便赤痛、小便短少、小便喷屎、小便尿崩等等不一而足,只要是小便异常,则就是小便不利。

桂枝汤去掉了桂枝,再加茯苓白术当如何?导读:在《伤寒论》中,桂枝汤加减变化,奥秘无穷,桂枝汤加减系列方剂,也被称之为桂枝类方,从仲景的角度来看,每一类方,都是自成体系的。

在桂枝汤类方中,把桂枝汤的桂枝去掉了,再加茯苓和白术,这中间有什么奥秘呢?且看下文:服桂枝汤,或下之,仍头项强痛、翕翕发热、无汗、心下满微痛、小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

桂枝去桂枝加茯苓白术汤方芍药三两甘草二两(炙) 生姜(切) 白术茯苓各三两大枣十二枚(擘) 上六味,以水八升,煮取三升,去滓,温服一升,小便利则愈。

本云桂枝汤,今去桂枝,加茯苓白术。

一,这一条乍一看很矛盾,也有争议,但是实际上,这条所言很对。

二,仍头项强痛,发热,无汗,注意“仍”字,证明没有服药的时候,已经是这样了,先看症状,应该是个葛根汤证,反正不能单纯用桂枝汤,但是往后再看,同时还有心下满,微痛和小便不利,这六个症状和在一起,就不是桂枝汤证,也不是葛根汤证了,单单从字面说,无汗发热得用到麻黄,小便不利得用白术茯苓。

可以参考金匮里的麻黄加术汤。

但是这里已经用过桂枝汤,还有下法了,没用。

这里为何前医要用到桂枝汤,因为看到似乎有表证的症状,而为何又用到下法,是看到了心下的不适,想当然的以为有里热证需要下。

实际上,这都是不正确的治法,古代医生包括现在的一些中医,对伤寒论运用的比较机械,有些时候不明情况,先汗,看还不好,就再下,治病处方不搞清楚内在情况就乱用,即便碰巧治好了,也没有什么意义。

三,实际用的时候,会发现,有些患者,发烧了,感冒了,但是解表不管用,可能脉也根本不浮,而且如果解表了,头会更不舒服,还会影响到耳朵,觉得耳朵里头不舒服,疼,听力有时候也会受到影响,这个时候小便怎么样就是非常关键的一个点了,这里也在提醒大家,中医问诊,大小便的重要性,一定要详细的问清楚才行。

四,这里的根源,其实就是下头气化不利,出了问题,直接通利小便就是了,而且解表和通利小便之间是有联系的,解表后外边通畅了,大小便都会受到影响,反过来,如果小便不利,也会湿阻而导致阳郁,从而发热,这个时候通利小便即可通阳。

桂枝去桂加茯苓白术汤证解《伤寒论》第28条:“服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满微痛,小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

”服桂枝汤,可知服汤之前当有“汗出”,否则不得用桂枝汤。

服桂枝汤之后,“汗出”变为“无汗”,但仍“头项强痛,翕翕发热”,且出现了“心下满微痛,小便不利”的变证。

医者因其“心下满微痛”而“或下之”,诸证未解,仍“头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满微痛,小便不利”。

本是桂枝汤证,但依法治之不效反生变化,其中原因何在?后世注家多有怀疑“去桂”为“去芍”之误,果如其言?要想弄清这些问题,我们得找到恰当的切入方法。

在此,我们将“桂枝去桂加茯苓白术汤”与“真武汤”对举。

桂枝去桂加茯苓白术汤由芍药三两、生姜三两、茯苓三两、白术三两、炙甘草二两、大枣十二枚组成;真武汤由芍药三两、生姜三两、茯苓三两、白术二两、炮附子一枚组成。

其对比如下:芍药三两(芍药三两)生姜三两(生姜三两)茯苓三两(茯苓三两)白术三两(白术二两)炙草二两枣十二枚(附子一枚)由以上的对比,可以看到两个方子是何其相似!芍姜苓术,两方皆有,所不同的,仅草枣与附子之别。

组方相类,其主治必相近。

我们来看《伤寒论》第82条:太阳病发汗,汗出不解,其人仍发热,心下悸,头眩,身瞤动,振振欲擗地者,真武汤主之。

这条与第28条一样,也是发汗不解,仍发热;第28条只是水饮内停,从“心下满微痛,小便不利”可知,心下虽有停饮但是不严重,而第82条不仅有水饮内停,而且水气冲逆得很厉害,所以出现“心下悸,头眩,身瞤动,振振欲擗地”等较重症状。

芍姜苓术,为水饮内停而设,炙草大枣,以滋脾胃化源,水气冲逆,则急当温阳化水,故去甘缓之草枣,加雄烈之附子。

我们现在试对第28条进行解读。

服桂枝汤后,其气血趋向于表。

如果患者阳气较为充足,便当一汗而愈;如果患者阳气素弱,汗后其表虽解,但卫气因汗而更虚,失去“推行津液”之能,卫气遂与津液一起下陷。

卫气下陷内郁,故“仍发热”;卫气不能输布津液向上,故“仍头项强痛”;卫气不能输布津液向表,故“无汗”;津液不行,化水停于心下,故“心下满微痛、小便不利”。

到底去啥?桂枝?芍药?重点是“小便不利”到底去啥?两代人认识不一,关键是理本文转自《经方六经类方证》马培锋注:以症状反应的“小便不利”与治疗反应的“小便利则愈”,读此文,方知是去桂枝还是去芍药。

立足症状反应的“小便不利”,服药后的“小便利则愈”,解之即可,去芍药(桂枝可治气上冲诱发水上冲的小便不利),去桂枝(芍药本身可利小便,更有茯苓白术)均可。

伤寒论方:桂枝去桂加茯苓白术汤 6味芍药三两甘草二两。

炙生姜切白术茯苓各三两大枣十二枚上六味。

以水八升。

煮取三升。

去滓。

温服一升。

小便利则愈。

【本云桂枝汤。

今去桂枝加茯苓白术。

】28、服桂枝汤。

或下之。

仍头项强痛。

翕翕发热无汗。

心下满。

微痛。

小便不利者。

桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

桂枝去桂加茯苓白术汤方证桂枝去桂加茯苓白术汤方:芍药三两,甘草(炙)二两,生姜(切)、茯苓、白术各三两,大枣(擘)十二枚。

右六味,二以水八升,煮取三升,去滓,温服一升,小便利则愈。

本云桂枝汤,今去桂枝,加茯苓白术。

【方解】胡希恕方解:此于桂枝去芍药加利小便的茯苓、白术,故治桂枝去芍药汤证而小便不利者。

冯世纶解读:胡老从于《医宗金鉴》之说,认为本方是桂枝去芍加茯苓白术,我们认为本方是桂枝去桂枝汤加茯苓白术,即本方主用生姜解表,复用苓术主于利水除饮,主治外邪内饮证,又用芍药除心下满微痛。

故本方适用津虚表不解、津伤致心下满微痛、小便不利者。

【参考处方】芍药10克,炙甘草6克,生姜15克,白术10克,茯苓12克,大枣20克。

上六味,以冷水700毫升浸泡1小时,煎开锅15~20分钟,取汤150毫升温服,续水再煎一次温服。

服药时间:上午9~10时,下午3~4时。

歌诀:桂枝去桂加苓术,津虚解表生姜主,外邪不解里停饮,解表利水要同伍。

【解读仲景原文】《伤寒论》第28条:服桂枝汤,或下之,仍头项强痛、翕翕发热、无汗、心下满微痛、小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

胡希恕注:《金鑑》谓:“桂枝去桂,当是去芍药之误,因为头项强痛的表证还在,去桂将何以为治?”此说有理,可从。

表里难辨有疑惑,苓芍术甘用之妥—读案—嘉庆戊辰,吏部谢芝田先生令亲患头项强痛,身疼,心下满,小便不利。

服表药无汗,反烦,六脉洪数。

初诊疑为太阳阳明合病。

谛思良久,曰:前病在无形之太阳,今病在有形之太阳。

但使有形之太阳小便一利,则所有病气俱随无形之经气而汗解矣。

用桂枝去桂加茯苓白术汤,一服遂瘥,惟夜间不寐。

特告曰:此名虚烦,因辛热遗害。

若用枣仁、远志、茯神等药,反招集其所遗而为孽,病必复作矣。

用栀子豉汤,即愈。

(陈修园《长沙方歌括》)—赏析—对《伤寒论》熟悉者,见头项强痛,立马想起“太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒”,见身疼,立马想起“太阳病,头痛发热,身疼腰痛,骨节疼痛,恶风无汗而喘者,麻黄汤主之”,见心下满,立马想起“伤寒表不解,心下有水气,干呕发热而咳,或渴,或利,或噎,或小便不利,少腹满,或喘者,小青龙汤主之”,依据以上三条条文,处以小青龙加茯苓汤有理有据。

然服药后之表现,有太阳之症(无汗,头项强痛,身疼),有阳明之症(反烦,六脉洪数),故疑为太阳阳明合病,若按此立法处方,当以大青龙汤发之。

但是,心下满与小便不利二症,尚不能自圆其说。

修园先生非常熟悉《伤寒论》,故瞬间否定太阳阳明合病的诊断,病人的表现就是28条“服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满,微痛,小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤主之”的再现,故用桂枝去桂加茯苓白术汤,一服而瘥。

头项强痛,服表药无汗,知非表证,小便不利,心下满,乃水饮内停之候。

水气停留于膀胱之腑,阻遏太阳经脉,经脉不利致使出现头项强痛、身疼等表证,似表证而非表证,故汗法不宜用;水凝气滞,里气不通,故可见心下满等里证,似里实而非里实,故下法亦不可用。

《伤寒论浅注》言:“无汗则表邪无外出之路,小便不利则里邪无下出之路。

总由邪陷于脾,失其转输之用,以致膀胱不得气化而外出,三焦不行决渎而下出。

”从方后注“小便利则愈”可知,“小便不利”四字最为关键,修园之长子陈蔚在《长沙方歌括》亦指明。

关于“桂枝去桂加茯苓白术汤”,有许多争议...

关于“桂枝去桂加茯苓白术汤”,有许多争议,最大的争议是,应该去“桂枝”还是去“芍药”。

之所以有这样的争议,关键还是对于白芍的认知有差异。

不过要认识这个药其实也不难,应该是大塚敬节吧,就用大剂量的白芍熬来给患者喝,小便不利的患者尿量一下子增加了好几倍。

这个方法我也试过,确实利尿的效果非常好。

回到“桂枝去桂加茯苓白术汤”这个方剂,这其实是一个治疗脾气虚水气内停导致经气不利的方子。

它用的是什么方法呢?

用的是健脾利水通经之法。

大剂量的白术,茯苓健脾,渗湿,利水,白芍有着肃降之性,能散结行水而利小便,生姜鼓舞胃气,甘草,大枣呵护气阴防止利水太过。

我们可以把它看成是弱化版的真武汤。

桂枝去桂加茯苓白术汤:茯苓,芍药,白术,生姜,大枣,甘草。

真武汤:茯苓,芍药,白术,生姜,附子。

发现没有?真武汤去掉了守护气阴的甘草,大枣,加上了温阳的附子,说明患者的状态由“桂枝去桂加茯苓白术汤”的“脾气虚水气内停”,演化为了“阳虚水气泛滥”,患者不仅仅有气虚,而且出现了伤阳,不仅仅存水气内停,而且有水气泛滥,患者的病情加重了,伤阳的程度加深了,遂去掉了较为和缓的甘草,大枣,强化了“利水”之力。

“桂枝去桂加茯苓白术汤”是“真武汤”弱化版,而“真武汤”是“桂枝去桂加茯苓白术汤”的进化版,细思它们两者的关系,豁然开朗。