第二单元 第四课 第2课时

- 格式:doc

- 大小:370.50 KB

- 文档页数:11

部编版四年级道德与法治上册第二单元第4课《少让父母为我操心》第二课时教学设计一. 教材分析《少让父母为我操心》是部编版四年级道德与法治上册第二单元的第4课。

本课主要让学生认识到自己应该独立完成一些事情,减少让父母为自己操心。

教材通过生动的案例和引人深思的问题,引导学生反思自己在日常生活中是否过于依赖父母,是否能够独立解决问题。

教材内容贴近学生的生活,易于学生接受和理解。

二. 学情分析四年级的学生正处于成长的关键时期,他们开始逐渐具备一定的独立思考和解决问题的能力。

但是,由于家庭环境、教育方式等因素的影响,部分学生仍然存在着过度依赖父母的现象。

他们在生活中遇到问题时,往往第一时间想到的是寻求父母的帮助,而不是自己尝试解决。

针对这种现象,本课的教学设计旨在引导学生认识到自己的这一问题,并激发他们独立解决问题的意识。

三. 教学目标1.让学生认识到自己应该独立完成一些事情,减少让父母为自己操心。

2.培养学生独立思考和解决问题的能力。

3.引导学生学会感恩,懂得回报。

四. 教学重难点1.让学生认识到自己应该独立完成一些事情,减少让父母为自己操心。

2.培养学生独立思考和解决问题的能力。

五. 教学方法1.案例分析法:通过分析教材中的案例,让学生认识到自己是否存在过度依赖父母的问题。

2.讨论交流法:学生进行小组讨论,分享彼此在生活中的独立解决问题的事例,互相借鉴和学习。

3.情境模拟法:设计一些生活情境,让学生尝试独立解决问题,培养他们的实践能力。

4.情感教育法:通过讲解父母的爱,让学生学会感恩,懂得回报。

六. 教学准备1.教材:部编版四年级道德与法治上册第二单元第4课《少让父母为我操心》。

2.课件:教学PPT。

3.视频:父母关爱孩子的感人视频。

4.图片:教材中的插图。

5.练习题:针对本课内容设计的练习题。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示教材中的插图,引导学生观察并提问:“图片中的孩子们在做什么?他们为什么要这样做?”让学生回答,并简要讲解父母的爱,为学生导入新课。

第2课时深深浅浅话友谊知识目标1.了解友谊的几个特质。

2.认识竞争和友谊的关系,知道友谊是需要原则的。

能力目标1.能够处理好竞争和友谊的关系。

2.能够适应友谊的变化,在具体的情境中把握友谊的原则。

情感、态度与价值观1.培养珍视友谊、乐于交往的情感。

2.认识处理好友谊在我们成长过程中的作用。

重点1.了解友谊的特质。

2.澄清对友谊的一些误解。

难点1.理解超越功利的友谊更是可贵的。

2.把握友谊的原则。

教师准备:制作教学中的情景课件。

学生准备:预习新课。

方式一:问题导入有人问:从家到学校,怎样走距离最短?每个人的答案都不一样。

但是,有一位同学的回答让所有人都表示赞同:有朋友相伴,从家到学校的距离最短。

是啊,有朋友相伴,一路欢声笑语,从不觉得孤单。

究竟是什么如此打动我们?这就是我们本课时要学习的友谊特质问题。

方式二:播放歌曲《永远是朋友》。

千金难买是朋友,朋友丰富了我们的生活,友谊让我们感受到生命的美好,能结交到亲密的朋友是一种幸福,而拥有一个对自己有深刻而良好影响的朋友则是人生的幸运。

那么,什么样的朋友才是真正的朋友呢?你是如何看待友谊的?下面我们一起学习《深深浅浅话友谊》。

探究一:友谊的特质1.友谊是一种亲密的关系教学活动一:安排学生阅读教材第44页“运用你的经验”。

思考问题:(1)在友谊中,什么特质是重要的呢?请选择你认为最重要的三项,并将选中的部分涂上自己喜欢的颜色。

(图见教材)教师点拨:(示例)我选择理解、信任、平等。

思考问题:(2)与同学分享后,你发现哪些特质赢得的支持率较高?请把它们填写在下面的横线上。

教师点拨:(示例)信任、理解、支持、忠诚。

教师总结:友谊是一种亲密的关系。

每个人对友谊的理解和需要不尽相同,我们都希望在友谊中得到理解和支持、忠诚和信任、肯定和关心。

和朋友在一起,这种感觉能让我们获得认可,在精神上得到满足。

2.友谊是平等的、双向的教学活动二:安排学生阅读教材第45页上面的“探究与分享”。

一、选择题1.哲学上所讲的运动是指()A.人类社会运动形式的总和B.意识以外的所有变化C.自然界的一切变化和过程D.宇宙间一切事物、现象的变化和过程答案 D解析哲学上所讲的运动是指宇宙间一切事物、现象的变化和过程,既包括事物位置的移动,也包括事物性质的变化,D符合题意;哲学上讲的运动范围非常广泛,包括自然界、人类社会、人类思维在内的整个宇宙间事物、现象的变化和过程,A、B、C说法不正确;正确选项为D。

2.《古今图书集成》中关于养生有这样的记载:“老人血气多滞,拜则肢体屈伸,气血流畅,可终身无手足之疾。

”这体现的哲学道理是() A.否定了事物的客观性B.承认了人的主观能动性的决定作用C.否认了事物的相对静止D.强调了运动的重要性答案 D解析任何具体的物质形态只有在运动中才能保持自己的存在,运动是物质固有的根本属性和存在方式。

世界上不存在脱离运动的物质。

材料中强调了气血流畅,即运动的重要性,选D;其余三项不符合题意。

3.下列观点正确说明物质和运动的关系的是()A.万物都在运动,但只是在概念中运动B.世界的发展是“绝对精神”的自我运动C.物质可以离开运动而存在D.没有无运动的物质,也没有无物质的运动答案 D解析物质与运动紧密联系、不可分割。

物质离不开运动,运动是物质的固有的根本属性和存在方式;运动离不开物质,运动是物质的运动,物质是运动的承担者,D正确且符合题意;A、B都是认为运动可以离开物质的唯心主义观点,错误;物质不可以离开运动而存在,C错误。

故本题答案选D。

4.关于运动,马克思有精辟的论述:“一切存在物,一切生活在地上和水中的东西,只是由于某种运动才得以存在、生活。

”下面对这句话的理解正确的是()①运动是物质固有的根本属性和存在方式②物质是运动的,物质离不开运动③运动是物质的唯一特性④运动是物质的派生物A.①②B.②③C.③④D.①④答案 A解析马克思论述的主要观点是物质是运动的,物质离不开运动,①②符合题意。

最新人教版(2024年)高中音乐教材目录最新人教版(2024年)高中音乐教材目录第一单元:音乐欣赏第一课时:音乐的基本元素1. 音高2. 音长3. 音色4. 节奏5. 旋律第二课时:音乐的曲式结构1. 单二部曲式2. 单三部曲式3. 变奏曲式4. 回旋曲式第三课时:音乐的风格与流派1. 古典音乐2. 爵士乐3. 摇滚乐4. 电子音乐第二单元:乐器演奏第四课时:西洋乐器1. 小提琴2. 大提琴3. 钢琴4. 萨克斯管5. 小号第五课时:民族乐器1. 二胡2. 琵琶3. 笛子4. 古筝5. 锣鼓第六课时:键盘乐器演奏技巧1. 钢琴演奏技巧2. 电子琴演奏技巧3. 合成器演奏技巧第三单元:音乐创作与实践第七课时:歌曲创作1. 歌词创作2. 旋律创作3. 和声编配4. 歌曲结构设计第八课时:乐曲创作1. 动机发展2. 主题形成3. 曲式构建4. 配器编配第九课时:音乐制作与混音1. 录音技术2. 混音技巧3. 音效处理4. 母带处理第四单元:音乐与文化第十课时:中国音乐史1. 先秦音乐2. 汉唐音乐3. 宋元音乐4. 明清音乐第十一课时:西方音乐史1. 古典音乐时期2. 浪漫音乐时期3. 现代音乐时期4. 当代音乐时期第十二课时:音乐与生活1. 音乐与情感2. 音乐与思想3. 音乐与社交4. 音乐与健康以上是最新人教版(2024年)高中音乐教材的目录,供教师和学生参考。

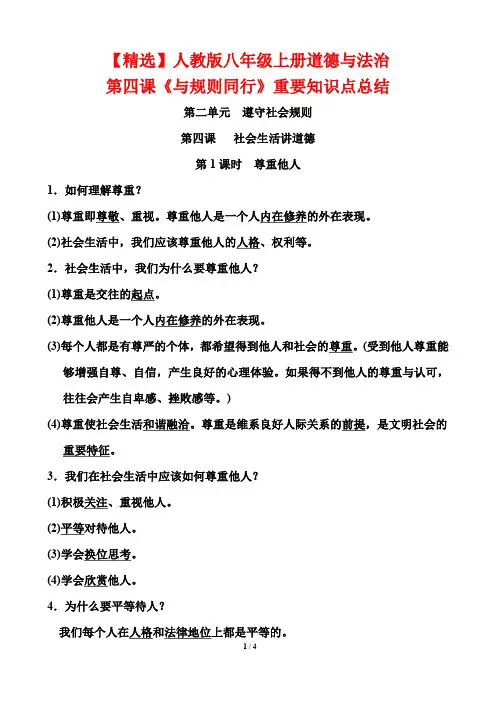

【精选】人教版八年级上册道德与法治

第四课《与规则同行》重要知识点总结

第二单元遵守社会规则

第四课社会生活讲道德

第1课时尊重他人

1.如何理解尊重?

(1)尊重即尊敬、重视。

尊重他人是一个人内在修养的外在表现。

(2)社会生活中,我们应该尊重他人的人格、权利等。

2.社会生活中,我们为什么要尊重他人?

(1)尊重是交往的起点。

(2)尊重他人是一个人内在修养的外在表现。

(3)每个人都是有尊严的个体,都希望得到他人和社会的尊重。

(受到他人尊重能

够增强自尊、自信,产生良好的心理体验。

如果得不到他人的尊重与认可,往往会产生自卑感、挫败感等。

)

(4)尊重使社会生活和谐融洽。

尊重是维系良好人际关系的前提,是文明社会的

重要特征。

3.我们在社会生活中应该如何尊重他人?

(1)积极关注、重视他人。

(2)平等对待他人。

(3)学会换位思考。

(4)学会欣赏他人。

4.为什么要平等待人?

我们每个人在人格和法律地位上都是平等的。

1 / 4。

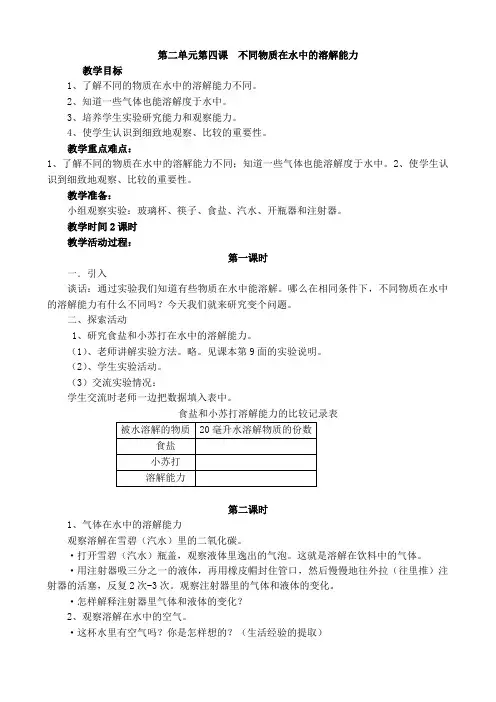

第二单元第四课不同物质在水中的溶解能力教学目标1、了解不同的物质在水中的溶解能力不同。

2、知道一些气体也能溶解度于水中。

3、培养学生实验研究能力和观察能力。

4、使学生认识到细致地观察、比较的重要性。

教学重点难点:1、了解不同的物质在水中的溶解能力不同;知道一些气体也能溶解度于水中。

2、使学生认识到细致地观察、比较的重要性。

教学准备:小组观察实验:玻璃杯、筷子、食盐、汽水、开瓶器和注射器。

教学时间2课时教学活动过程:第一课时一.引入谈话:通过实验我们知道有些物质在水中能溶解。

哪么在相同条件下,不同物质在水中的溶解能力有什么不同吗?今天我们就来研究变个问题。

二、探索活动1、研究食盐和小苏打在水中的溶解能力。

(1)、老师讲解实验方法。

略。

见课本第9面的实验说明。

(2)、学生实验活动。

(3)交流实验情况:学生交流时老师一边把数据填入表中。

食盐和小苏打溶解能力的比较记录表第二课时1、气体在水中的溶解能力观察溶解在雪碧(汽水)里的二氧化碳。

·打开雪碧(汽水)瓶盖,观察液体里逸出的气泡。

这就是溶解在饮料中的气体。

·用注射器吸三分之一的液体,再用橡皮帽封住管口,然后慢慢地往外拉(往里推)注射器的活塞,反复2次-3次。

观察注射器里的气体和液体的变化。

·怎样解释注射器里气体和液体的变化?2、观察溶解在水中的空气。

·这杯水里有空气吗?你是怎样想的?(生活经验的提取)·用试管装1/3的清水,在酒精灯上稍微加热。

观察试管壁上是否有小气泡出现。

·怎样解释这种现象?(气体能溶于水中,气体在水中的溶解度能力与所压大小有关。

)3、课后继续观察还有哪些物体也能互相溶解。

4、板书设计食盐的小苏打溶解能力的比较记录表。

挑战与应对(45分钟100分)一、选择题(每小题6分,共54分)1.2020年7月15日,我国外交部就美国时任总统特朗普签署所谓“香港自治法案”及有关行政令提出严正交涉,并指出这是对中国内政的粗暴干涉,严重违反国际法和国际关系基本准则,中方对此坚决反对,予以强烈谴责。

这表明( )①我国坚定地维护国家利益②和平与发展是时代的主题③美国的霸权主义行径是行不通的④国家利益不同是国家间冲突的根源A.①②B.①③C.②④D.③④【解析】选B。

我国外交部就美国干涉中国内政提出严正交涉,坚决反对,这是我国坚定地维护国家利益的表现,同时说明美国的霸权主义行径是行不通的,①③符合题意;②与题意不符;利益的对立会引起国家间的冲突,④错误。

2.漫画《醉翁之意》表明( )A.恐怖主义是解决世界和平问题的主要障碍B.和平与发展两大主题开始出现改变C.国际形势发生剧变D.霸权主义仍然是解决世界和平问题的重要威胁【解析】选D。

漫画指向某些国家借打击恐怖主义而谋求世界霸权,从而危及世界和平,D正确;A、B、C三项错误,霸权主义和强权政治是解决和平与发展的主要障碍,两大主题没有改变,国际形势没有发生改变,故排除。

故本题答案选D。

3.新冠肺炎疫情爆发以来,从截留他国防疫物资,到“断供”世卫组织,美国一直践行霸权主义和“美国优先”,在疫苗项目上也不例外,试图“霸占”疫苗,阻止世界各国共同应对难关。

这表明( )A.全球性疾病和卫生的问题更加突出B.和平与发展两大主题已经根本改变C.当今国际局势已经发生根本性变化D.霸权主义仍然是世界和平的重要威胁【解析】选D。

美国一直践行霸权主义和“美国优先”,阻止世界各国共同应对难关,从而危及世界和平,D符合题意;材料不是强调全球性疾病和卫生的问题更加突出,A不符合题意;当今时代两大主题并没有改变,国际局势也没有发生根本性变化,B、C错误。

4.2020年美国加大了在南海的挑衅力度,其舰艇在南海的存在和活动强度都保持高强度军事活动态势,频繁派出战舰、军机等进出南海活动,海空侦查力量也密集展开各类侦查行动。

第2课时认识运动把握规律一、运动是物质固有的根本属性1.运动的含义哲学上所讲的运动,是指宇宙间一切事物、现象的□01变化和□02过程。

2.物质和运动的辩证关系(1)任何具体的物质形态只有在运动中才能保持自己的存在,运动是物质固有的□03根本属性和□04存在方式。

世界上不存在脱离□05运动的物质。

(2)运动是□06物质的运动,物质是运动的□07承担者。

脱离□08物质的运动是根本不存在的。

3.运动和静止的关系续表二、运动是有规律的1.规律的含义规律是事物运动过程中□01固有的、□02本质的、□03必然的、□04稳定的联系。

2.规律的客观性与普遍性(1)规律的客观性规律是客观的,是不以□05人的意志为转移的,它既不能□06被创造,也不能□07被消灭。

(2)规律的普遍性自然界、人类社会和人的思维,在其运动、变化和发展的过程中,都遵循其□08固有的规律。

没有□09规律的物质运动是不存在的,没有□10规律的世界是不可思议的。

3.规律的客观性和普遍性的方法论要求(1)必须□11尊重规律,按规律办事,而不能□12违背规律。

一旦违背规律,必然受到规律的惩罚。

(2)在客观规律面前,人并不是□13无能为力的。

人可以在□14认识和把握规律的基础上,根据规律发生作用的□15条件和□16形式利用规律,改造客观世界,造福人类。

思考Ⅰ.王夫之说:“静者静动,非不动也,静即含动,动不舍静”属于什么哲学观点?提示:属于古代朴素唯物主义和朴素辩证法观点。

主张运动是绝对的,静止是相对的。

Ⅱ.对规律的认识和利用,意味着改变或创造规律吗?提示:规律是不以人的意志为转移的,人们只能改变规律发生作用的条件和形式。

客观规律是不能被改变或创造的,也不能消灭规律。

探究活动一:物质与运动的关系情景:有些事物的运动是明显的,如奔驰的汽车,流动的河水,划破夜空的流星等。

有些事物变化是缓慢的,泰山在100万年间升高了几百米;珠穆朗玛峰在50万年间升高了1600米。

还有些物体虽然运动速度快,但距离我们遥远,或者是物质本身太小,我们不易察觉。

恒星看起来是不动的,其实,织女星和牛郎星分别以每秒14公里和26公里的速度飞奔。

微观世界的原子、分子基本粒子也在不停运动,许多粒子从出生到“衰变”,只有几百亿甚至几万亿分之一秒,运动速度非常之快。

问题探究:(1)上述材料说明了什么哲学道理?提示:说明了世界上一切事物都处于运动和变化之中。

(2)如果星球停止运动,它还存在吗?提示:不存在。

运动是物质固有的根本属性和存在方式,世界上不存在脱离运动的物质。

(3)能不能把世界万物的运动归结为人的“心”、概念或精神的运动?提示:不能。

辩证唯物主义告诉我们,世界万物都是客观存在的,客观事物是运动的主体。

运动是物质的运动,物质是运动的承担者,脱离物质的运动是根本不存在的。

把世界万物的运动归结为人的“心”、概念或精神的运动,是典型的离开物质谈运动的唯心主义观点。

1.正确理解物质和运动的关系(1)物质只有在运动中才能存在,运动是物质的存在方式,物质和运动不可分,运动是物质自身所固有的,不是外部强加于物质的。

(2)物质除了这个属性外,还有可知性、无限性等很多属性。

在物质所具有的一切属性中,运动属性是关于物质存在的属性,如果没有运动,就没有物质,就谈不上其他属性了。

所以运动这一属性是物质其他属性存在的前提条件和基础。

特别提醒不能把物质固有的根本属性等同于物质的唯一特性物质固有的根本属性是运动,它揭示了物质的存在方式,是相对于物质的其他属性如可知性、无限性而言的;物质的唯一特性是客观实在性,它揭示了物质的本质,是相对于意识而言的,客观实在性是物质绝对的、不变的唯一特性。

3.全面理解运动与静止的关系(1)二者的区别:运动是无条件的、永恒的和绝对的,静止是有条件的、暂时的和相对的。

(2)二者的联系:静止是运动的一种特殊状态,物质世界是绝对运动与相对静止的统一。

(3)既要反对形而上学的不变论,也要反对只承认绝对运动、否认相对静止的相对主义和诡辩论。

特别提醒对“相对静止”的理解(1)由于相对静止的存在,才能使各种事物区别开来。

在一定条件下,此物就是此物,而不是彼物。

如果在一瞬间事物既是此物,又是彼物,事物之间便无法区别,一切正确的认识和研究都成为不可能的了。

(2)由于相对静止的存在,才使运动成为可以衡量和计算的东西。

如:我们计算出火车每小时运行200公里,就是以它的起点站和终点站为相对静止来计算的。

1.子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。

”这句话蕴含的哲理是() A.运动是无条件的、绝对的B.世界万物是永恒不变的C.运动是物质的唯一特性D.运动是离不开物质的解答本题的关键在于明晰:(1)题干强调的是物质在运动,还是在强调运动是物质的运动?(2)运动的特点有哪些?(3)静止的特点有哪些?(4)物质的唯一特性是什么?提示:(1)物质在运动。

(2)无条件的、永恒的和绝对的。

(3)有条件的、暂时的和相对的。

(4)客观实在性。

[答案] A探究活动二:全面认识规律情景:蝗虫总是成群飞行,但在高速飞行时却不会发生碰撞,这是因为它们的大脑处理电子和化学信号的方式很独特。

受此启发,英国林肯大学的科学家们成功研发一项能够有效防止车辆碰撞的革命性技术。

问题探究:(1)从哲学上看,“蝗虫总是成群飞行”是现象还是规律?提示:属于现象。

现象是事物表现出来的,能被人感觉到的一切情况。

规律是事物运动过程中固有的、本质的、必然的、稳定的联系,是深藏于事物内部的本质联系。

(2)人们能够发明车辆防碰撞技术体现了什么哲学道理?提示:①事物的运动、变化和发展有其内在规律,规律具有客观性。

人们能够发明车辆防碰撞技术是尊重客观规律的结果。

②在客观规律面前,人并不是无能为力的,人可以在认识和把握规律的基础上,根据规律发生作用的条件和形式利用规律,改造客观世界,造福人类。

车辆防碰撞技术的发明,正是人们在认识和把握规律的基础上,根据规律发生作用的条件和形式利用规律的结果。

1.规律的含义2.规律的客观性和普遍性3.尊重客观规律与发挥主观能动性(1)哲学上讲的规律和具体规律既有区别又有联系。

哲学上讲的规律,是对各种具体规律共同特性的概括和总结,它不等同于具体规律。

哲学上讲的规律和具体规律是共性和个性、一般和个别的关系。

(2)规律不等于规律现象,后者是前者的表现。

(3)规律本身没有好坏之分。

认为规律有好坏的说法是把人的主观意志强加到规律身上,即违背了规律的客观性。

2.心理专家提醒:家长不要给孩子过分施加压力,应该把对孩子过高的期望值降低到符合孩子实际水平的位置。

这说明( )A .人的主观能动性的发挥应以尊重客观规律为前提B .规律是永恒不变的,所以只能按规律办事C .虽然规律是客观的,但人们可以利用规律D .人应该主动改变规律,为人类造福解答本题的关键在于明晰:(1)题干观点是强调尊重客观规律还是认识和利用规律? (2)规律是客观的吗?是不变的吗?可以被改变吗? (3)人可以利用规律吗? 提示:(1)尊重客观规律。

(2)是;不是;不可以。

(3)可以。

[答案] A知识点一运动和物质的关系1.“若问古今兴废事,请君只看洛阳城。

”司马光的这句诗不仅道尽千古兴亡,也形象地说明了()A.运动是物质的唯一特性B.生产方式是社会运动的载体C.城市是社会运动的载体D.物质是运动的承担者答案 D解析通过洛阳城观察古今兴废,世事变迁,说明物质是运动的承担者,D 正确。

运动是物质固有的根本属性和存在方式,物质的唯一特性是客观实在性,A错误。

B在材料中没有体现。

生产方式是社会运动的载体,C说法错误。

2.在运动和物质的关系问题上,下列认识正确的有()①离开物质谈运动是形而上学的观点②运动是物质的运动③离开运动谈物质是唯心主义的观点④物质是运动着的物质A.①③B.②④C.③④D.①②答案 B解析运动和物质不可分割,一方面,运动是物质固有的根本属性和存在方式,离开运动谈物质是形而上学的观点;另一方面,物质是运动的承担者,离开物质谈运动是唯心主义的观点。

①③错误,②④符合题意。

知识点二绝对运动和相对静止3.人生就像骑自行车,想要保持平衡就必须往前走。

这佐证的哲学道理主要是()A.运动是物质的运动B.运动是物质的唯一特性C.运动是绝对的、永恒的D.静止是暂时的、无条件的答案 C解析人生就像骑自行车,想要保持平衡就必须往前走。

这说明万事万物都是运动的,运动是绝对的、永恒的和无条件的,C符合题意;材料不涉及运动和物质的关系,A不符合题意;客观实在性是物质的唯一特性,B观点错误;材料没有体现静止的观点,静止是暂时的,有条件的,D观点错误。

答案选C。

4.诗歌《离别》中写道:“青山不改水长流,明月依旧星渐稀。

”这句诗蕴含的哲理是()A.绝对运动的物质是没有的B.事物的运动是有规律的C.物质世界是绝对运动和相对静止的统一D.相对静止的事物是不存在的答案 C解析青山不改,明月依旧,这体现了事物的相对静止。

水长流,星渐稀,体现了事物的绝对运动,故这句诗体现了物质世界是绝对运动和相对静止的统一,C符合题意;运动是物质的固有属性,物质的运动是绝对的,无条件的,永恒的,A观点错误;材料没有体现运动的规律性,B不合题意;物质世界是绝对运动和相对静止的统一,D观点错误。

答案选C。

知识点三规律的客观性和普遍性5.北京是一个水资源严重短缺的城市。

为了增加降水量,有关部门根据地形和气候特点,多次在北部山区成功实施了人工降雨。

这一事实说明,人们认识世界和改造世界必须()A.创造规律,改造自然B.创造和利用客观规律C.创造条件,利用规律D.认识和改造客观规律答案 C解析北京实施人工降雨说明,人们在认识规律的基础上,通过创造条件,利用规律为人类造福。

规律是客观的,不可以被创造、改造,排除A、B、D。

故选C。

6.“蓝蓝的天上白云飘,白云下面鸡儿跑”,这是内蒙古半农半牧草原上恢复生态、建设“美丽中国”的新鲜场景。

草原散养牧鸡,鸡吃草籽、昆虫,不用饲料添加剂,提高了肉蛋品质、增加牧民收益,又能有效控制草原虫害。

牛羊改吃农田秸秆,既可让过度放牧的草场得到休息,又把大量秸秆变废为宝,避免其田间焚烧带来的空气污染,而粪便或沼渣还田又增加了农田地力。

这一新模式取得了良好的生态效益和经济效益。

运用把握规律的知识,分析说明材料中“草原牧鸡、农田秸秆喂牛羊”这一建设“美丽中国”新模式所体现的哲学道理。

答案①规律具有普遍性和客观性,要求人们必须尊重规律,按规律办事,不能违背规律。

草原牧鸡、农田秸秆喂牛羊这一新模式,恢复草原生态和农田地力,保护自然界生态平衡,体现了人在生产活动中对自然规律的遵循与利用,促进节约资源、保护环境,实现人与自然的和谐。

②在客观规律面前,人并不是无能为力的。

人充分发挥主观能动性,可以在认识把握规律的基础上,根据规律发生作用的条件和形式利用规律,改造客观世界,造福人类。