一道习题引发的思考

- 格式:doc

- 大小:35.00 KB

- 文档页数:3

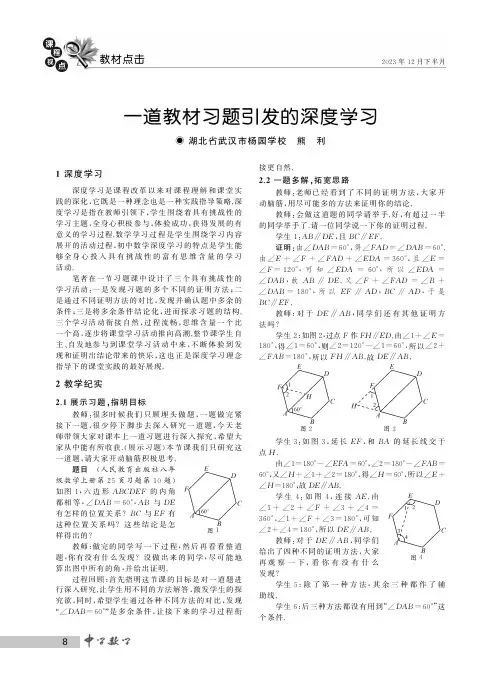

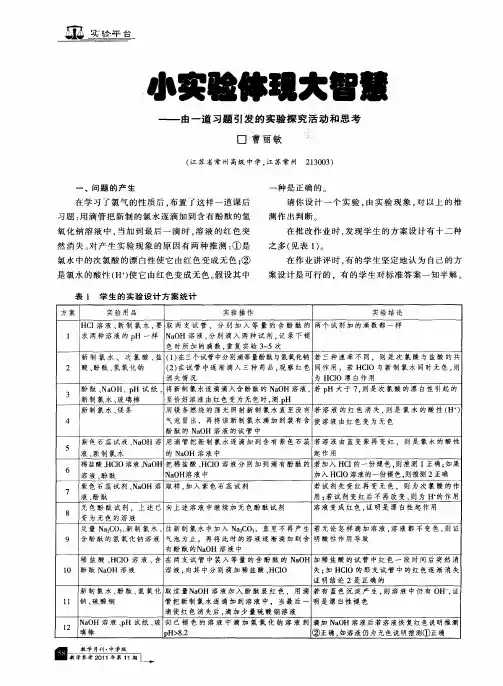

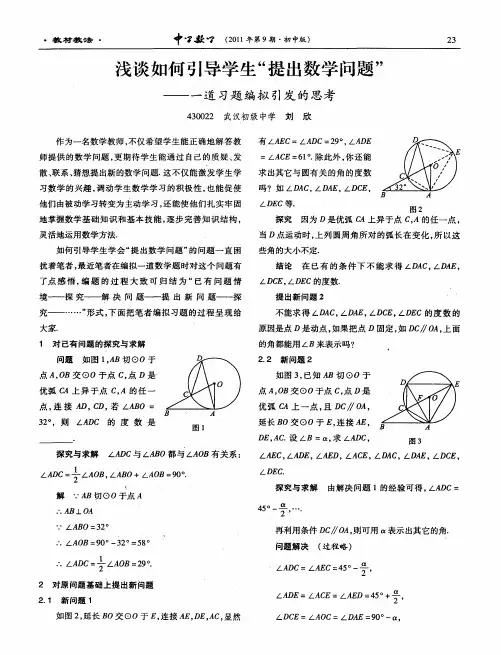

教材点击2023年12月下半月㊀㊀㊀一道教材习题引发的深度学习◉湖北省武汉市杨园学校㊀熊㊀利1深度学习深度学习是课程改革以来对课程理解和课堂实践的深化,它既是一种理念也是一种实践指导策略.深度学习是指在教师引领下,学生围绕着具有挑战性的学习主题,全身心积极参与,体验成功,获得发展的有意义的学习过程.数学学习过程是学生围绕学习内容展开的活动过程,初中数学深度学习的特点是学生能够全身心投入具有挑战性的富有思维含量的学习活动.笔者在一节习题课中设计了三个具有挑战性的学习活动:一是发现习题的多个不同的证明方法;二是通过不同证明方法的对比,发现并确认题中多余的条件;三是将多余条件结论化,进而探求习题的结构.三个学习活动衔接自然,过程流畅,思维含量一个比一个高,逐步将课堂学习活动推向高潮.整节课学生自主㊁自发地参与到课堂学习活动中来,不断体验到发现和证明出结论带来的快乐,这也正是深度学习理念指导下的课堂实践的最好展现.2教学纪实2.1展示习题,指明目标教师:很多时候我们只顾埋头做题,一题做完紧接下一题,很少停下脚步去深入研究一道题,今天老师带领大家对课本上一道习题进行深入探究,希望大家从中能有所收获.(展示习题)本节课我们只研究这一道题,请大家开动脑筋积极思考.图1题目㊀(人民教育出版社八年级数学上册第25页习题第10题)如图1,六边形A B C D E F 的内角都相等,øD A B =60ʎ,A B 与D E有怎样的位置关系?B C 与E F 有这种位置关系吗?这些结论是怎样得出的?教师:做完的同学写一下过程,然后再看看整道题,你有没有什么发现?没做出来的同学,尽可能地算出图中所有的角,并给出证明.过程回顾:首先指明这节课的目标是对一道题进行深入研究.让学生用不同的方法解答,激发学生的探究欲,同时,希望学生通过各种不同方法的对比,发现 øD A B =60ʎ是多余条件,让接下来的学习过程衔接更自然.2.2一题多解,拓宽思路教师:老师已经看到了不同的证明方法,大家开动脑筋,用尽可能多的方法来证明你的结论.教师:会做这道题的同学请举手.好,有超过一半的同学举手了.请一位同学说一下你的证明过程.学生1:A B ʊD E ,且B C ʊE F .证明:由øD A B =60ʎ,得øF A D =øD A B =60ʎ.由øE +øF +øF A D +øE D A =360ʎ,且øE =øF =120ʎ,可知øE D A =60ʎ,所以øE D A =øD A B ,故A B ʊD E .又øF +øF A D =øB +øD A B =180ʎ,所以E F ʊA D ,B C ʊA D ,于是B C ʊE F .教师:对于D E ʊA B ,同学们还有其他证明方法吗?学生2:如图2,过点F 作F H ʊE D .由ø1+øE =180ʎ,得ø1=60ʎ,则ø2=120ʎ-ø1=60ʎ,所以ø2+øF A B =180ʎ,所以F H ʊA B .故D E ʊA B .图2㊀㊀图3学生3:如图3,延长E F ,和B A 的延长线交于点H .由ø1=180ʎ-øE F A =60ʎ,ø2=180ʎ-øF A B =60ʎ,又øH +ø1+ø2=180ʎ,得øH =60ʎ,所以øE +øH =180ʎ,故D E ʊA B .图4学生4:如图4,连接A E .由ø1+ø2+øF +ø3+ø4=360ʎ,ø1+øF +ø3=180ʎ,可知ø2+ø4=180ʎ,所以D E ʊA B .教师:对于D E ʊA B ,同学们给出了四种不同的证明方法,大家再观察一下,看你有没有什么发现?学生5:除了第一种方法,其余三种都作了辅助线.学生6:后三种方法都没有用到 øD A B =60ʎ这个条件.82023年12月下半月㊀教材点击㊀㊀㊀㊀教师:这两个同学的证明方法都很好!请问条件 øD A B =60ʎ能否去掉?过程回顾:让学生尽情展示,在一个个证明方法中逐渐打开思路,过程自然流畅,学生都沉浸在思维的海洋里.2.3导向深入,抓住关键学生7:从做题过程来看,条件 øD A B =60ʎ可以去掉.D A 这条线段也可以去掉.教师:那为什么题目要多给条件呢?(学生7沉默不语,课堂陷入沉默.)教师:此题是 11.3多边形及其内角和 的一道习题,主要考查灵活运用多边形内角和公式解决问题的能力.题目多给条件,一是为了让大家往计算角这个方向思考,二是给大家留出探索发现的空间,这也是此题放在 拓广探索 栏目中的原因.教师:经过大家的思考探索,可以把题目简化为 凸六边形A B C D E F 的内角都相等,求证:D E ʊA B .学生8:老师,我又发现了新的证明方法.不用 øD A B =60ʎ 这个条件,连D A 就可以证明.教师:好的,你先不说过程,让大家思考一下,这样可不可以证明?图5学生8:如图5,因为ø2+ø3+øE +øF =360ʎ,所以ø2+ø3=120ʎ.又ø1+ø2=120ʎ,所以ø1=ø3.故D E ʊA B .教师:非常好,过程清楚,思路明确.要证明平行,但没有截线,连D A 后就有了截线,产生内错角,证内错角相等.大家回顾一下,以上几种证明方法有没有共同点?解答这题的关键是什么?学生9:课本原题除学生1的证法外,其余证明方法都作了辅助线,作辅助线后才产生了截线,所以这道题的关键是要有截线.教师:学生9总结得很好.大家能否归纳一下作截线的方法学生10:作截线有三种方式,即连接㊁延长和作平行线.过程回顾:通过教师的引导㊁学生的积极参与,证明思路越来越清晰,最后点出了证明平行的关键是找截线,并归纳了作截线的三种方法.2.4抛出问题,探索结构教师:既然条件 øD A B =60ʎ是多余的,老师有一个想法,能否把它放到结论中,也就是由每个内角都相等能否得到øD A B =60ʎ.题目改编如下:如图6,六边形A B C D E F 的内角都相等,øD A B是否等于60ʎ给出你的判断并说明理由.教师:要解决上面这个问题,我们先解决另外一个问题,题中的六边形是否是正六边形?图6(课堂陷入沉默,一分钟后有学生举手.)学生11:不一定是正六边形,可以将B C 边向上平移,如图7,如果原图是正六边形,则平移后的图形就不是.教师:学生11举出的反例很图7好地解释了原图不一定是正六边形,通过平移边,在不改变角度大小的情况下,改变了边长.下面回到øD A B 是否等于60ʎ这个问题上来,大家还同意øD A B =60ʎ吗?学生12:不一定是60ʎ,将B A向上平移,øD A B 的度数会变小.教师:你是如何判断øD A B 变小的?学生12沉默,学生13举手.图8学生13:如图8,由A B ʊG H ,得øD A B =ø2.又ø2>ø1,所以øD A B >ø1.故向上平移øD A B 会变小.教师:非常好!通过两位同学的分析,我们可以看到øD A B 的度数不是一个确定的值,那 六个内角都相等 这个条件能确定什么?不能确定什么?学生14:可以确定D E ʊA B ,不能确定øD A B .学生15:还可以确定E F ʊB C ,还有C D ʊA F .教师:也就是可以确定六边形正对着的三组边平行,但不能确定六边形的边长,如果大家能够看到这一层,那这个图形在你眼里就是可以变化的,很多问题就可迎刃而解.过程回顾:通过将多余的条件结论化,来探索试题的结构,将此题的研究进一步推向深入.抛出问题 六个角相等的六边形是否为正六边形 ,为问题的解决指明了方向.3教学感悟课本的一道普通习题,如果不去深入研究,可能十分钟就讲完了,但沉下心来研究一番,结果发现它是一座思维的宝库.笔者并不想直接将这里的宝藏呈现给学生,而是一步步引领学生看到发现宝藏的过程,在这个过程中,让学生逐步体会到解完题后,我们还能怎样去思考,教会学生思考问题的方法,一同经历一堂思维的盛宴.教师能设计出具有挑战性㊁富有思维含量的学习活动是学生在课堂上开展深度学习的必要条件.这就需要教师多研究试题,而研究试题中最有意义的事情是研究教材习题.只有教师的深度学习和研究才有可能促成学生深度学习的产生.Z9。

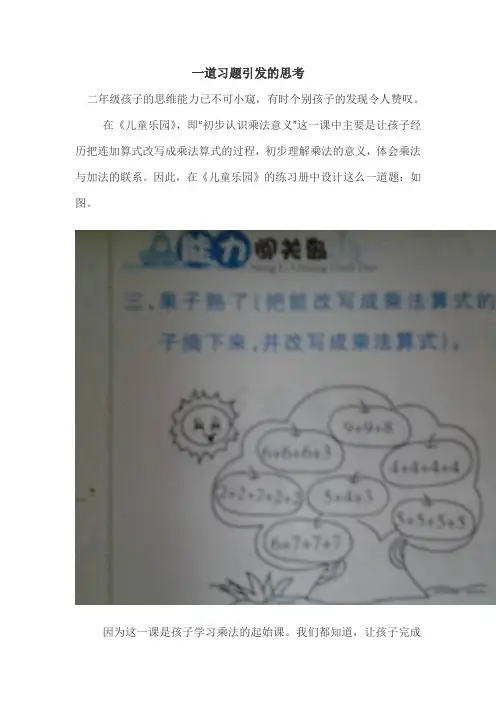

一道习题引发的思考二年级孩子的思维能力已不可小窥,有时个别孩子的发现令人赞叹。

在《儿童乐园》,即“初步认识乘法意义”这一课中主要是让孩子经历把连加算式改写成乘法算式的过程,初步理解乘法的意义,体会乘法与加法的联系。

因此,在《儿童乐园》的练习册中设计这么一道题:如图。

因为这一课是孩子学习乘法的起始课。

我们都知道,让孩子完成这一题的主要目的是要检查孩子是否真正理解“什么样的加法算式能改写成乘法算式?”“如何改写?”所以大多数老师也包括我,都会认为对孩子的要求只需停留在能把相同加数连加的算式改写成乘法算式就可以了。

也就是说以下只有4+4+4+4、2+2+2+2+2、5+5+5+5等三题可以改写成乘法算式。

可在改练习册时却发现一个孩子的做法有点特别,他把6+6+6+3写成了3×7。

咋一看,不对。

可又认真一看:可以啊!于是在讲评时,我请这位同学说他的做法与理由。

果然他能讲述得很清楚。

因为一个6可以分成2个3,所以3个6能分成6个3,因此一共有7个3写成3×7。

多么清楚的表达,多么透彻的理解乘法的意义啊!这让我不禁惊叹,孩子的能力不可低估。

在第一节接触乘法的课后练习中,孩子就有如此精彩的表现,真令人赞叹!于是在这个孩子这种思维方法的引领下,又陆续有孩子发现5+4+3也能通过从5中移1个给3,使3个数都变成了4,可以写成4×3。

鉴于孩子的这种能力和表现,让我有了进一步的思考。

在批改作业时不要只急于改完,而要留心孩子的作业情况。

有时我们一个不经意间,可能就会抹杀一个孩子的创造性思维而造成终身遗憾,同时也有可能培养和造就了一个孩子的明天。

我庆幸,这一次作业批改我能多一个心眼,让我发现了班里的一个“数学小天才”!。

见微知著:一道习题讲评的几点思考作者:韩培芳来源:《理科考试研究·高中》2013年第07期这次学校进行阶段性测试,我负责制卷,其中有这样一道几何概型题,在改卷子的过程中,我发现学生的解答主要有两种形式,为此,引起了我的思考。

现将原题、学生答案以及笔者的思考和大家一起分享。

一、习题及源于学生的两种解答例1 现以等腰直角三角形的直角顶点为圆心画圆,画出来圆与该直角三角形的斜边相交,试分析斜边截得的弦长大于等于直角边的概率为。

二、正误评点初看上去,两种解答好像都有道理,不过答案不同,可见其中必有一种解法存在问题,那么哪种解法是正确的呢?我在教学中没有直接讲评该题,而是接着学生生成的两种不同解答,引导学生自主回归几何概型的基本概念,从定义中总结其基本思想。

1。

几何概型的基本思想(1)如果一个随机现象,其样本空间Ω充满了某一个区域,可以用SΩ来表示其长度、面积、体积等测度的大小;(2)在测度相同的子区域内,任意一个点的落点是等可能的;(3)如果事件A是Ω中的某一个子区域,其测度大小设为SA,那么事件A的发生概率P(A)=SASΩ。

2。

明辨是非结合几何概型的定义和基本思想,学生在对照后,可以看出解答1是正确的。

进而课堂的生长点再次生成:(1)解答2错在哪里?从对几何概型定义和基本思想的分析,我们不难看出几何概型具有两个特点:其一、基本事件的总数有无限多个;其二、每个基本事件的发生概率是等可能的。

从解答2的具体内容来看,样本空间为Ω={线段DC上的点(不包括D)},而事件A={线段GC上的点(不包括D)},对于随机画圆而言对半径是等可能的,不过点E所对应的圆却并非是等可能的,动点E 沿着DC上的均匀改变,而半径变化的速度却在不断地减小。

这恰是解答2错误的根源。

(2)如何引导学生进行自我判别呢?学生出现解题的错误,说明其还不会判断几何概型中的等可能性。

那么我们的教学如何引导呢?有什么比较好的方法可以帮助学生学会选取等可能的对象呢?我透过这道习题和学生一起回顾了“映射法”,借此帮助学生解开学习几何概型中的困惑。

2018·03等积变换在小学阶段一直贯彻始终,“等积”是解题的好帮手,其重要性不言而喻。

小学阶段中的“等积变换”问题,说是类型题,其实更像是一种解题思路与方法。

它可以直观地将一些抽象的数学问题具体化,化难为易,化繁为简。

笔者提出六大解题策略:化零为整;静中求动;以形补形;突破关键;借形换形;方程求解。

如果学生能熟练掌握并灵活运用这些策略,那么解决问题的能力将再上一个新台阶。

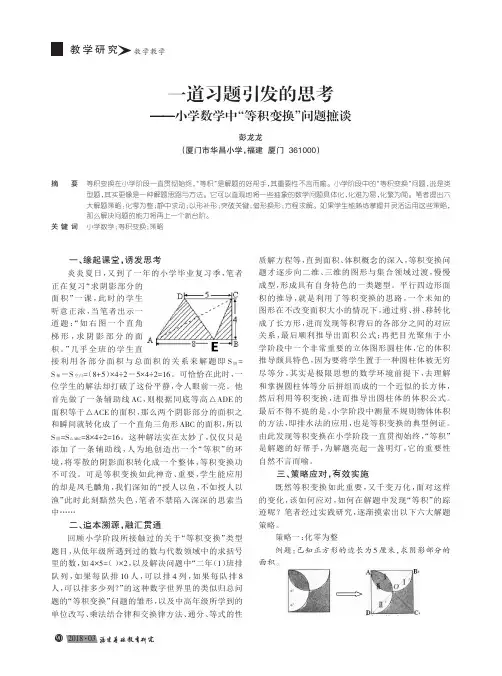

摘要关键词小学数学;等积变换;策略一、缘起课堂,诱发思考炎炎夏日,又到了一年的小学毕业复习季,笔者正在复习“求阴影部分的面积”一课,此时的学生听意正浓,当笔者出示一道题:“如右图一个直角梯形,求阴影部分的面积。

”几乎全班的学生直接利用各部分面积与总面积的关系来解题即S 阴=S 梯-S 空白=(8+5)×4÷2-5×4÷2=16。

可恰恰在此时,一位学生的解法却打破了这份平静,令人眼前一亮。

他首先做了一条辅助线AC ,则根据同底等高△ADE 的面积等于△ACE 的面积,那么两个阴影部分的面积之和瞬间就转化成了一个直角三角形ABC 的面积,所以S 阴=S △ABC =8×4÷2=16。

这种解法实在太妙了,仅仅只是添加了一条辅助线,人为地创造出一个“等积”的环境,将零散的阴影面积转化成一个整体,等积变换功不可没。

可是等积变换如此神奇、重要,学生能应用的却是凤毛麟角,我们深知的“授人以鱼,不如授人以渔”此时此刻黯然失色,笔者不禁陷入深深的思索当中……二、追本溯源,融汇贯通回顾小学阶段所接触过的关于“等积变换”类型题目,从低年级所遇到过的数与代数领域中的求括号里的数,如4×5=()×2,以及解决问题中“二年(1)班排队列,如果每队排10人,可以排4列,如果每队排8人,可以排多少列?”的这种数字世界里的类似归总问题的“等积变换”问题的雏形,以及中高年级所学到的单位改写、乘法结合律和交换律方法、通分、等式的性质解方程等,直到面积、体积概念的深入,等积变换问题才逐步向二维、三维的图形与集合领域过渡,慢慢成型,形成具有自身特色的一类题型。

“叉鱼”习题引发的思考2015年太仓中考物理模拟题:有经验的渔民使用钢叉捕鱼时,钢叉要对准看到的“鱼”的下方叉,因为实际的鱼在看到的“鱼”的下方。

如下所示的4幅图中,能正确反映渔民看到“鱼”的光路图是()。

本题主要考查光的折射现象,而理解掌握光的折射规律是解决此类折射问题的关键。

具体解题分析如下:人眼能看到物体需要满足两个条件:物体发光或者反射光;光线进入人眼。

所以,光被水中鱼反射出来,并在水面发生了折射,可知C、D选项光的传播方向错误。

当光由水斜射入空气时发生折射,折射角大于入射角,B选项中折射角小于入射角,错误,正确答案只有A选项。

光是沿直线传播的,所以逆着折射光线看上去,看到的是鱼变浅的虚像,有经验的渔民应该用鱼叉瞄准看到的“鱼”的下方位置,才能将鱼叉到。

上述分析要求学生有一定的思维辨析能力。

但如果按照某些教师总结出的“折射现象中,空气中的角大于水中的角,水中的角大于玻璃中的角”的解题技巧,学生就能很快得到正确答案。

这样的解题思路看似节约时间,实则大大挫伤了学生的思维积极性。

即使这部分学生借助解题技巧在升学考试中获得高分,但如果他们没有理解光的折射规律,制约了思维能力的拓展,也就无法适应高中阶段高强度、高密度、高难度的课堂学习模式。

为了更好地实现初、高中物理教学衔接,提高学生的思维能力,笔者将原题的条件、设问等进行了一些“小”改动,改编成如下新题:有经验的渔民使用钢叉捕鱼时,看到的往往不是实际的鱼的真实位置。

如下所示的4幅图中,能正确反映渔民看到的“鱼”和鱼所在真实位置的图是()。

相较于原题,本题在问题的呈现上做了如下两点变动:没有提供具体的光路图;提供鱼与鱼的“虚像”位置关系。

改动后的题目,对学生的审题、读题能力和对学生关于光的折射规律的理解以及思维能力等提出更高的要求。

这一变型题,依靠记结论、套公式以及背解题技巧是无法解决的。

要解答此题,学生需要综合运用所学的光学知识来理解题述的物理现象。

摘要本文将一道课本习题作为问题背景,深入思考,提出一个更深层次的问题。

并且利用背景问题中的结论,探究解决了所提出的问题。

从而反思在教学中,数学教师应该勤于思考,不断巩固加深自己的专业知识,始终保持一种旺盛的斗志和热衷于数学教学的热情。

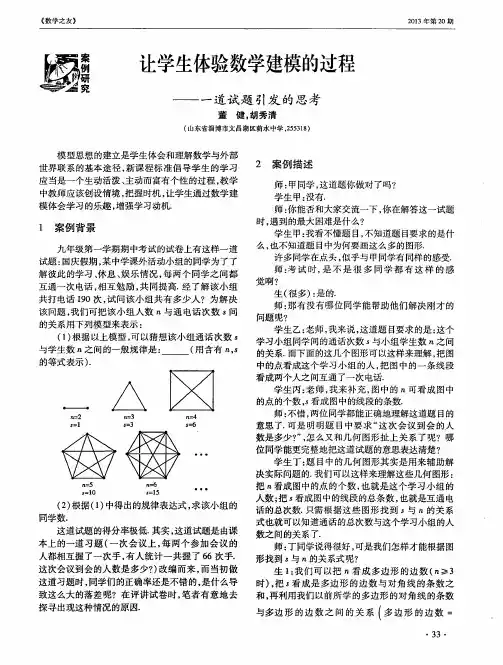

关键词圆周角圆外角数学教师教学热情Reflections Aroused from an Exercise in the Textbook //Sun KaifengAbstract With an exercise in the textbook as the background,this paper proposes an issue of further level.By utilizing the conclusion in the exercise,the writer inquires into it further.The writer holds that mathematics teacher should constantly enhance their professional knowledge and keep an enthusiastic attitude in teaching.Key words circumferential angle;angle out of a circle;mathematics teacher;teaching enthusiasmAuthor 's address Affiliated Middle School of Northwestern Polytechnical University,710072,Xi ’an,Shaanxi,China1背景问题北师大版(九年级下册)P114做一做:船在航行过程中,船长通过测定角度来确定是否会遇到暗礁,如图,A,B 表示灯塔,暗礁分布在经过A,B 两点的一个圆形区域内,C 表示一个危险的临界点,∠ACB 就是“危险角”,当船与两个灯塔的夹角大于“危险角”时,船就有可能触礁(如图1所示),我们把∠APB 记为∠α。

一道习题引发的思考

——如何提高学生解决应用题的能力二年级在学生学习了用除法解决问题后,试卷中出现了这样一道题:“一张邮票8角,小明有4元钱,能买几张这样的邮票?”这道题正确的做法是先把4元换算成40角,再用40÷8=5(张),而大多数学生是这样做的:8÷4=2(张)。

学生的错误率如此之高,所犯错误又是如此雷同,为什么会出现这种现象呢?我是这样分析的:这道题的前两题都是用除法解决问题,而且都是大数除以小数,学生做到这题时思维定势,以为还是用题目中的大数除以小数。

作为一名数学教师,“如何提高学生解决应用题的能力”成了我思考最多的问题。

一、仔细审题

做一道题目之前首先要读题,所以我认为要提高学生解决问题的能力,培养学生仔细审题的习惯尤为重要。

让学生学会读懂题目,明确题目中究竟讲了怎样的一回事,要我们解决的是什么问题。

在平时的教学中,我要求学生读题时放慢速度,用铅笔指着所读的内容,做到“手眼合一”,避免“一目十行”。

读到题目中重点的词语作上记号,比如有的题目中提到的“从大到小”、“由高到矮”等比较容易忽视或容易混淆的字词加上着重号,有些题目条件中是“厘米”作单位的,问题是“米”作单位,要求学生圈出“厘米”、“米”。

读完题目,可以让学生合上书本,复述刚才读到的条件和问题。

这些都可为正确解题打下良好的基础。

二、分析数量关系

解决应用题的核心是分析数量关系。

突出数量关系分析,找到解题思路,是解决实际问题教学的重点。

我发现有些数学能力较强的学生,当他们读完一道题后,就能立即看到题目的“骨架”,这个“骨架”就是数量关系。

例如,“红花有5朵,黄花的朵数是红花的2倍,两种花一共有多少朵?”这一问题的数量关系是:红花朵数+黄花朵数=总朵数。

根据这一数量关系式,发现必须先求出黄花的朵数,该题便迎刃而解。

又如,“单价×数量=总价”、“速度×时间=路程”、“工作效率×工作时间=工作总量”等,这些人们在工作和学习中概括出的一些常见数量关系都是学生解题

的基本“骨架”,在平时的教学中我们要适时引导学生在理解的基础上熟记提炼总结。

这对学生掌握数量关系及寻找应用题的解题线索都是有好处的。

三、运用直观图形

有些应用题比较复杂,根据已知条件不能很快找到解题方法,可以借助画线段图或列表来理解题意。

如:“妈妈的年龄是小红的5倍,妈妈比小红大28岁,妈妈、小红各多少岁?”学生拿到题不知从何下手,这时候可以请线段图来帮忙。

让学生找出两种量(妈妈和小红),并确定单位“1 ”(小红年龄),结合画线段图,让学生直观地发现把小红年龄看作1份,妈妈的年龄就是这样的5份,比小红多出来4份,也就是4份合起来28岁。

这样就可以先算出1份(小红年龄)是多少,进而可以求出妈妈的年龄。

再如:“小芳家种了3行桃树,8行苹果树和4行梨树。

桃树每行7棵,苹果树每行6棵,梨树每行5棵。

桃树和梨树一共多少棵?”题目中的信息比较多,我引导学生根据问题搜集信息,把需要用到的信息列表整理,这样学生很快就找到了解决问题的途径。

四、归纳题型

一些应用题都有相对应的解法,所以,在教学中指导学生解决某些问题时,可以教他们先归纳题型,再找相对应的解法。

如:1、“白兔有4只,黑兔的只数是白兔的3倍,黑兔有多少只?”这是“求一个数的几倍是多少”用乘法计算。

2、“○有8个,△有2个,○的个数是△的几倍?”这是“求一个数是另一个数的几倍”用除法计算。

3、“小英摆了11个花片,小华摆了15个花片,小华比小英多摆了几个花片?”这是“求一个数比另一个数多(少)几”用减法计算……通过各种类型的归纳,学生在解决问题时思路也比较明朗,同时也能正确解答,错误的比率必将大大降低。

五、检验答案

应用题做错一般有两种情况:一种是列式错,一种是计算错。

得数算错比较容易检查,只要再算一遍就行了。

列式错误就不太好检查,有些学生只是把算式从头到尾再算一遍,结果什么也检查不出来。

常用的检验方法有以下几种:1、用估计法检验,看计算的结果是否符合题意。

如:检验圆的周长时,估一估它是不是比直径的3倍多一些。

2、用代入法

检验。

把求出的结果当做已知条件,把题中的一个条件作为问题进行检验。

如:“美术兴趣小组有36人,其中男女人数的比是1∶2,男、女学生各多少人?”(答案:男12人,女24人)检验:12+24=36(人),12∶24=1∶2。

3、联系实际检验。

生活中处处有数学,数学来源于生活,又运用于生活。

所以,我们可以结合生活实际来进行检验,看计算的结果是否合理。

如:“求得某长寿之乡老人的平均年龄是32岁”,可以判断计算结果肯定是错误的。

4、改变解题思路的方法检验。

即用另一种方法进行解答,看两种方法解答的结果是否相同。

如“三年级有学生144人,平均分成2队,每队平均分成3组。

每组有多少人?”解法:144÷2=72(人),72÷3=24(人)检验:2×3=6(组),144÷6=24(人)两种方法解答的结果是相同的,证明解答是正确的。

这样的检验既锻炼了学生的思维能力,又达到了检验的目的。

通过以上几个环节的训练,我发现学生解决应用题的能力提高了,在解答时不再是不知所措、无从下手,错误率大大减少了,总体成绩也提高了。