第7章 机械系统动力学第二版

- 格式:ppt

- 大小:2.09 MB

- 文档页数:93

机械系统动力学:《机械系统动力学》是清华大学出版社出版,杨义勇编著的机械专业书籍。

全书共9章。

介绍了机械系统中常见的动力学问题、机械动力学问题的类型和解决问题的一般过程,讲述了刚性机械系统的动力学分析与设计,含弹性构件的机械系统的动力学,含间隙副机械的动力学,含变质量机械系统动力学以及机械动力学数值仿真数学基础与相关软件。

本书可作为高等院校机械工程专业本科和研究生教材,也可作为从事机械工程研究和设计的技术人员的参考书籍。

目录:第1章绪论1.1 机械系统中常见的动力学问题1.2 解决机械动力学问题的一般过程1.3 机械系统的动力学模型1.3.1 刚性构件1.3.2 弹性元件1.3.3 阻尼1.3.4 流体润滑动压轴承1.3.5 机械系统的力学模型1.4 建立机械系统的动力学方程的原理与方法1.4.1 牛顿第二定律1.4.2 达朗贝尔原理1.4.3 拉格朗日方程1.4.4 凯恩方程1.4.5 影响系数法1.4.6 传递矩阵法1.5 动力学方程的求解方法1.5.1 欧拉法1.5.2 龙格?库塔法1.5.3 微分方程组与高阶微分方程的解法1.5.4 矩阵形式的动力学方程1.6 机械动力学实验与仿真研究第2章刚性机械系统动力学2.1 概述2.2 单自由度机械系统的动力学模型2.2.1 系统的动能2.2.2 广义力矩的计算2.2.3 动力学方程2.3 不同情况下单自由度系统的动力学方程及其求解方法2.3.1 等效转动惯量和广义力矩均为常数2.3.2 等效转动惯量为常数,广义力矩是机构位置的函数2.3.3 等效转动惯量为常数,广义力矩为速度的函数2.3.4 等效转动惯量是位移的函数,等效力矩是位移和速度的函数2.3.5 等效转动惯量是位移的函数2.4 基于拉格朗日方程的多自由度机械系统建模方法2.4.1 系统的描述方法2.4.2 两自由度五杆机构动力学方程2.4.3 差动轮系的动力学方程2.4.4 开链机构的动力学方程2.5 具有力约束的两自由度系统的动力学方程2.6 凯恩方法及其应用第3章刚性平面机构惯性力的平衡3.1 机械系统中构件的质量替代3.1.1 两点静替代3.1.2 两点动替代3.1.3 广义质量静替代3.2 机构平衡的基本条件与平衡方法3.2.1 机构总质心的位置3.2.2 机构的惯性力和惯性力矩在坐标轴上的分量3.2.3 平面机构惯性力和惯性力矩的平衡条件3.2.4 平面机构的惯性力的平衡方法3.3 机构惯性力平衡的质量替代法3.3.1 含转动副的机构惯性力平衡3.3.2 含移动副的广义质量替代法3.4 机构惯性力平衡的线性独立向量法3.4.1 平衡条件的建立与平衡量的确定3.4.2 用加重方法完全平衡惯性力需满足的条件3.4.3 使惯性力完全平衡应加的最少平衡量数3.5 机构惯性力的部分平衡法3.5.1 用回转质量部分平衡机构的惯性力与最佳平衡量3.5.2 用平衡机构部分平衡惯性力3.6 在机构运动平面内的惯性力矩的平衡3.6.1 机构惯性力矩的表达式3.6.2 任意四杆机构的惯性力矩3.6.3 惯性力平衡的四杆机构的惯性力矩3.6.4 惯性力矩平衡条件3.6.5 用平衡机构平衡惯性力矩第4章含弹性构件的机械系统动力学分析与设计4.1 概述4.2 考虑轴扭转变形时传动系统动力学分析4.2.1 串联传动系统的等效力学模型4.2.2 串联齿轮传动系统的动力学方程4.2.3 用振型分析法研究无外力作用时系统的自由振动4.2.4 有外力作用时的振动分析4.2.5 传递矩阵法在传动系统扭转弹性动力学分析中的应用4.3 含弹性构件的平面连杆机构的有限元分析法4.3.1 单元坐标和系统坐标4.3.2 系统力和单元力4.3.3 单元位移函数4.3.4 单元动力学方程4.4 含弹性从动件的凸轮机构4.5 含多种弹性构件机构的机械系统4.6 考虑构件弹性的机构设计4.6.1 特定运动规律下的凸轮机构设计4.6.2 高速凸轮运动规律设计4.6.3 高速平面连杆机构设计第5章挠性转子的系统振动与平衡5.1 转子在不平衡力作用下的振动5.1.1 刚性转子在弹性支承上的振动5.1.2 挠性转子在刚性支承上的振动5.1.3 挠性转子在弹性支承上的振动5.2 单圆盘挠性转子的振动5.2.1 转子的自由振动5.2.2 转子有不平衡时的不平衡响应5.2.3 圆盘运动的动坐标表示法5.3 多圆盘挠性转子的振动5.3.1 多圆盘转子的动力学方程5.3.2 多圆盘转子的临界速度和振型5.3.3 多圆盘转子的不平衡响应5.4 具有连续质量的挠性转子振动5.4.1 自由振动的自然频率和振型函数5.4.2 不平衡响应分析5.5 复杂转子系统动力学分析5.5.1 复杂转子系统的力学模型5.5.2 传递矩阵5.5.3 状态向量间的传递关系5.5.4 自然频率和振型的求解5.5.5 系统的强迫振动5.5.6 不平衡响应计算5.5.7 系统阻尼影响5.6 挠性转子平衡原理5.7 挠性转子平衡方法5.7.1 振型平衡法5.7.2 影响系数法5.7.3 平衡量的优化第6章含间隙运动副的机械系统动力学6.1 采用连续接触间隙副模型的机械运动精度分析——小位移法6.1.1 转动副和移动副中的间隙6.1.2 用小位移法确定机构位置的误差6.2 采用连续接触间隙副模型的机械动力学分析6.2.1 机构运动分析6.2.2 动力学方程6.2.3 方程的求解6.2.4 铰销力及输出角误差6.3 采用两状态间隙移动副模型的机械动力学分析6.3.1 两状态间隙移动副的力学模型6.3.2 动力学方程6.3.3 方程的求解6.4 采用两状态间隙转动副模型的机械动力学分析6.4.1 间隙转动副模型的建立6.4.2 动力学方程6.4.3 方程的求解6.4.4 计算步骤6.5 间隙对机械动力学性能的影响6.5.1 两状态间隙模型6.5.2 动力学方程6.5.3 方程求解结果与实验结果第7章含变质量构件的机械系统7.1 变质量质点运动的基本方程7.2 变质量构件的动力学方程7.2.1 变质量刚体的动力学方程7.2.2 由相对运动产生的变质量构件的动力学方程7.3 能量形式的变质量构件的动力学方程7.3.1 以能量形式表示的动力学方程7.3.2 动能的计算7.4 含变质量构件的单自由度系统的动力学分析7.4.1 含变质量构件机械系统分析7.4.2 等效力与等效转动惯量7.4.3 能量形式的动力学方程第8章机械系统动力学数值仿真算法基础8.1 概述8.2 数值积分方法8.3 常微分方程的数值解法8.4 齐次方程与非齐次方程的解8.5 矩阵迭代法8.6 算法程序第9章机械系统动力学仿真软件与实例9.1 ADAMS动力学建模与仿真9.1.1 软件简介9.1.2 动力学问题的求解方法与坐标系9.1.3 ADAMS的建模与求解过程9.1.4 ADAMS仿真分析模块9.2 Pro/E动态仿真与工程分析9.2.1 集成运动模块9.2.2 机构运动与有限元法分析9.3 机械系统仿真分析实例9.3.1 具有冗余自由度机械臂的构型优化9.3.2 粗糙表面磨削机械臂的动力学仿真图书内容:《机械系统动力学》内容是集20多年的课程教学经验,在唐锡宽和金德闻1984年编写的《机械动力学》一书的基础上进行体系变更、内容更新、扩充和改写后编著而成的。

机械原理课程教案—机械系统动力学一、教学目标1. 让学生了解机械系统动力学的基本概念和原理。

2. 使学生掌握刚体动力学、弹性体动力学和机器动力学的基本分析方法。

3. 培养学生运用机械系统动力学知识解决实际问题的能力。

二、教学内容1. 刚体动力学:刚体的运动方程、刚体运动的传递矩阵、刚体动力学的应用。

2. 弹性体动力学:弹性体的基本方程、弹性体的振动分析、弹性体动力学的应用。

3. 机器动力学:机器的动力学模型、机器的动态响应、机器的减振和控制。

三、教学方法1. 采用讲授法,讲解基本概念、原理和分析方法。

2. 利用多媒体演示,生动展示机械系统的动力学现象。

3. 案例分析,让学生通过实际问题理解和掌握动力学知识。

4. 课堂讨论,促进学生思考和交流。

四、教学安排1. 第一课时:刚体动力学基本概念和运动方程。

2. 第二课时:刚体动力学的传递矩阵和应用。

3. 第三课时:弹性体动力学基本方程和振动分析。

4. 第四课时:弹性体动力学的应用。

5. 第五课时:机器动力学的基本概念和动力学模型。

五、教学评价1. 课堂问答,检查学生对基本概念和原理的理解。

2. 课后作业,巩固学生对动力学知识的掌握。

3. 课程设计,培养学生解决实际问题的能力。

4. 期末考试,全面评估学生对机械系统动力学的掌握程度。

六、教学内容6. 机器的动态响应:对外力作用的反应、机器部件之间的相互作用、动态响应的计算方法。

7. 机器的减振和控制:减振原理、减振方法、控制策略、动力控制系统的设计。

8. 动力学实验:动力学实验设备、实验原理、实验方法和实验数据分析。

9. 计算机辅助动力学分析:计算机辅助动力学分析软件、动力学模型的建立、计算方法和结果分析。

10. 动力学在工程中的应用:机械系统动力学在工程设计、生产和维护中的应用案例。

七、教学方法1. 采用讲授法,讲解机器动态响应的原理和计算方法。

2. 通过案例分析,让学生了解机器减振和控制的方法及其应用。

机械原理课程教案—机械系统动力学一、教学目标1. 让学生理解机械系统动力学的基本概念和原理。

2. 使学生掌握刚体动力学、弹性体动力学和机器动力学的基本分析方法。

3. 培养学生运用机械系统动力学知识解决实际问题的能力。

二、教学内容1. 刚体动力学:刚体的运动方程、刚体运动的合成与分解、刚体动力学的守恒定律。

2. 弹性体动力学:弹性体的基本方程、弹性体的振动、弹性体动力学的应用。

3. 机器动力学:机器的动态特性、机器的振动分析、机器的稳定性和可靠性。

三、教学方法1. 采用讲授法,讲解基本概念、原理和分析方法。

2. 利用多媒体演示,展示实例和动画,增强学生的直观感受。

3. 开展课堂讨论,引导学生主动思考和探究。

4. 布置课后习题,巩固所学知识。

四、教学准备1. 教材:机械系统动力学相关教材。

2. 多媒体课件:包括文字、图片、动画和视频等。

3. 教案:详细的教学计划和步骤。

4. 习题:用于巩固知识的练习题。

五、教学过程1. 引入:通过实例介绍机械系统动力学的重要性,激发学生的兴趣。

2. 讲解:讲解刚体动力学的基本概念和分析方法,引导学生掌握刚体运动的合成与分解。

3. 演示:利用多媒体演示刚体动力学的实例和动画,让学生更好地理解刚体动力学的原理。

4. 练习:布置刚体动力学的练习题,让学生巩固所学知识。

5. 课堂讨论:引导学生讨论刚体动力学在实际工程中的应用,培养学生的实际问题解决能力。

6. 布置作业:布置刚体动力学的课后习题,让学生进一步巩固知识。

六、教学内容(续)4. 机器动力学:机器的动态特性分析机器的振动分析与控制机器的稳定性和可靠性评估机器的故障诊断与预测七、教学重点与难点1. 教学重点:刚体动力学的基本分析方法弹性体动力学的振动分析和应用机器动力学的动态特性分析机器的振动控制和稳定性评估2. 教学难点:弹性体动力学的复杂方程求解机器动力学中的非线性问题机器的故障诊断与预测算法八、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂讨论和提问中的活跃程度。

机械原理课程教案—机械系统动力学一、教学目标1. 理解机械系统动力学的基本概念和原理。

2. 掌握机械系统的受力分析、运动分析和动力分析方法。

3. 能够运用动力学原理解决实际机械系统的问题。

二、教学内容1. 机械系统动力学的定义和分类牛顿力学和相对论力学连续体动力学和离散体动力学2. 机械系统的受力分析力的基本概念和运算刚体和柔体的受力分析约束和自由度的概念3. 运动分析运动的基本概念和描述刚体的运动和柔体的运动运动方程和解题方法4. 动力分析动力的基本概念和运算牛顿运动定律的应用动力方程和解题方法三、教学方法1. 讲授法:通过教师的讲解,引导学生理解和掌握机械系统动力学的基本概念和原理。

2. 案例分析法:通过分析实际案例,让学生学会运用动力学原理解决实际问题。

3. 互动教学法:通过提问和讨论,激发学生的思考和兴趣,提高学生的参与度。

四、教学评估1. 课堂讨论:通过提问和讨论,评估学生对机械系统动力学的基本概念和原理的理解程度。

2. 习题练习:通过布置和批改相关的习题,评估学生对机械系统动力学的受力分析、运动分析和动力分析方法的掌握程度。

3. 课程报告:通过学生提交的课程报告,评估学生对机械系统动力学的应用能力。

五、教学资源1. 教材:推荐学生阅读《机械系统动力学》等相关教材,提供系统的知识框架和学习内容。

2. 课件:制作精美的课件,通过图文并茂的方式,展示机械系统动力学的基本概念和原理。

3. 案例资料:收集相关的案例资料,用于分析和讨论,增加学生的实践经验。

六、教学活动1. 课堂讲解:通过教师的讲解,系统地介绍机械系统动力学的理论知识,引导学生理解和掌握基本概念和原理。

2. 案例分析:选取具有代表性的机械系统案例,让学生通过分析案例来运用动力学原理,提高学生的实际问题解决能力。

3. 小组讨论:组织学生进行小组讨论,分享学习心得和解决问题的方法,促进学生之间的交流与合作。

七、教学实践1. 实验室实践:安排学生到实验室进行动力学实验,让学生亲自操作,观察和分析实验结果,增强学生对动力学理论的理解和应用能力。

机械原理课程教案—机械系统动力学一、教学目标1. 理解机械系统动力学的基本概念和原理。

2. 掌握刚体动力学、弹性体动力学和多体系统动力学的基本分析方法。

3. 能够应用动力学原理解决实际机械系统的问题。

二、教学内容1. 刚体动力学:刚体的运动学方程刚体的动力学方程刚体的角动量和角加速度刚体的转动惯量2. 弹性体动力学:弹性体的基本概念和特性弹性体的振动方程弹性体的振动分析和解决方法弹性体的阻尼和弹性系数3. 多体系统动力学:多体系统的自由度和约束多体系统的动力学方程多体系统的运动分析和控制方法多体系统的动力学仿真和实验验证三、教学方法1. 讲授:通过讲解和示例,引导学生理解机械系统动力学的基本概念和原理。

2. 互动讨论:通过提问和回答,激发学生的思考和理解,巩固知识点。

3. 案例分析:通过分析实际案例,培养学生解决实际问题的能力。

4. 数值计算:通过数值计算软件,进行动力学分析和仿真,提高学生的实践能力。

5. 实验验证:通过实验操作,验证理论知识的正确性,培养学生的实验技能。

四、教学评估1. 课堂参与度:通过提问和回答,评估学生对动力学概念的理解程度。

2. 课后作业:通过布置和批改课后作业,巩固学生的知识点掌握情况。

3. 小组讨论:通过小组讨论和报告,培养学生的团队合作和表达能力。

4. 课程设计:通过课程设计项目,综合运用动力学知识解决实际问题。

5. 期末考试:通过期末考试,全面评估学生对动力学知识的掌握程度。

五、教学资源1. 教材:选用合适的动力学教材,提供系统的理论知识。

2. 课件:制作精美的课件,辅助讲解和展示。

3. 数值计算软件:使用专业的数值计算软件,进行动力学分析和仿真。

4. 实验设备:提供实验所需的设备和器材,进行实验验证。

5. 在线资源:提供相关的在线课程、论文和案例,供学生自主学习和参考。

六、教学安排1. 刚体动力学(2课时)刚体的运动学方程刚体的动力学方程2. 弹性体动力学(2课时)弹性体的基本概念和特性弹性体的振动方程3. 多体系统动力学(2课时)多体系统的自由度和约束多体系统的动力学方程4. 动力学仿真和实验验证(1课时)使用数值计算软件进行动力学分析和仿真实验操作,验证理论知识的正确性5. 动力学在实际应用中的案例分析(1课时)分析实际机械系统中的动力学问题解决实际问题的方法和技巧七、教学活动1. 刚体动力学(第1周)讲解刚体的运动学方程和动力学方程示例分析和练习2. 弹性体动力学(第2周)讲解弹性体的基本概念和特性讲解弹性体的振动方程示例分析和练习3. 多体系统动力学(第3周)讲解多体系统的自由度和约束讲解多体系统的动力学方程示例分析和练习4. 动力学仿真和实验验证(第4周)使用数值计算软件进行动力学分析和仿真实验操作,验证理论知识的正确性5. 动力学在实际应用中的案例分析(第5周)分析实际机械系统中的动力学问题解决实际问题的方法和技巧八、教学难点1. 刚体动力学中的角动量和角加速度的概念。

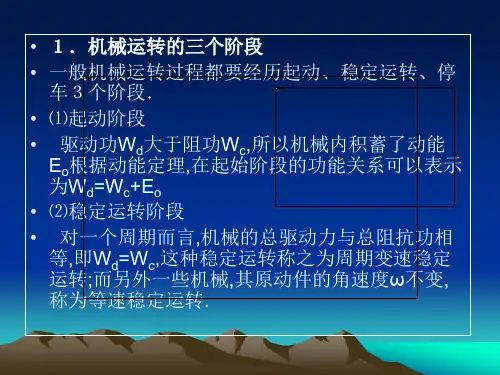

第七章机械系统动力学本章学习任务:机械的机械效率,自锁现象及自锁条件,机械平衡的基本概念,刚性转子的静平衡设计与静平衡实验,刚性转子的动平衡设计与动平衡实验,平衡精度与不平衡量的计算;平面机构平衡的基本概念,质量代换方法,平面机构惯性力的部分平衡方法以及完全平衡方法。

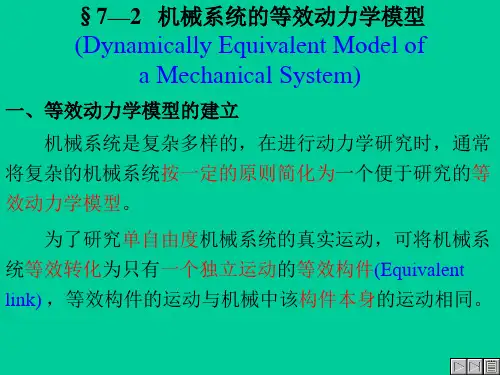

机械系统运转过程、等效动力学模型与运动方程,机械系统波动调节。

驱动项目的任务安排:完成项目中机构动力学分析,给出平衡方法、速度波动调节方法。

7.1.2机械的自锁钢球圆自锁套(a)(b)图7-7 自锁装置有些机构由于摩擦的存在,无论施加多大的驱动力,也无法使它运动,这种现象称为机械的自锁。

自锁现象在机械工程中具有十分重要的意义。

一方面,设计机械时,为使机械能够实现预期的运动,需要避免在所需的运动方向发生自锁;另一方面,充分利用自锁特性进行安全保护或锁死。

例如,图7-7(a)所示的手摇螺旋千斤顶,当转动手把6 将物体4 举起后,应保证不论物体4 的重量多大,都不能驱动螺母5 反转,致使物体4 自行降落下来。

即要求该千斤顶在物体4 重力作用下,必须具有自锁性。

工程中多数螺纹连接就是利用自锁性防松的。

又如图7-7(b)所示的爬杆机构,为了防止机构从杆滑下,采用了一个自锁套的装置。

在设计机械时,由于未能很好地考虑到机械的自锁问题而导致失败的事例时有发生,因此自锁问题需要高度重视。

下面就自锁问题进行分析。

如图7-8 所示,滑块1 与平台2 组成移动副。

设F 为作用与滑块1 上的驱动力,它与接触面的法线nn 间的夹角为β(称为传动角),而摩擦角为。

将力F 分解为沿接触面切向和法向的两个分力Ft 、Fn。

是推动滑块Ft=F sin =Fntan 是推动滑块1 运动的有效分力;而F n只能使滑块1 压向平台2,其所能引起的最大摩擦力为Ff max =Fntan ,因此,当≤342561F上自锁套电机曲柄杆连杆下自锁套时,有F t ≤ F f max(7-12)即在≤的情况下,不管驱动力 F 增大(方向维持不变),驱动力的有效分力 F t 总小 于驱动力 F 本身所可能引起的最大摩擦力,因而总不能推动滑块 1 运动,这就是自锁现象。