文言文翻译解题思维导引

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:6

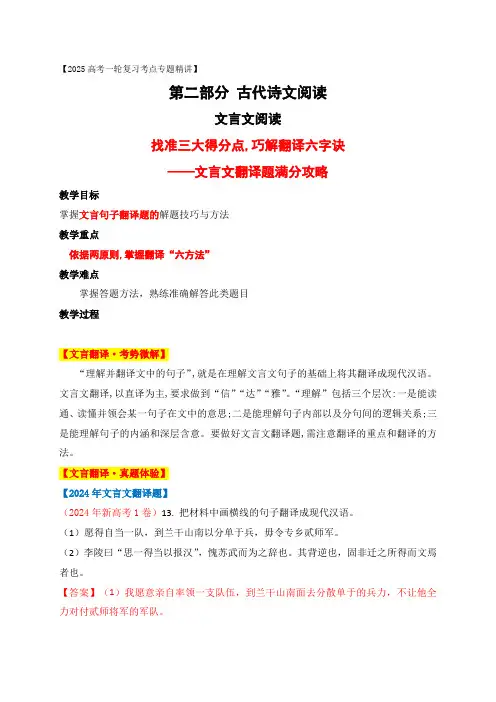

【2025高考一轮复习考点专题精讲】第二部分古代诗文阅读文言文阅读找准三大得分点,巧解翻译六字诀——文言文翻译题满分攻略教学目标掌握文言句子翻译题的解题技巧与方法教学重点依据两原则,掌握翻译“六方法”教学难点掌握答题方法,熟练准确解答此类题目教学过程【文言翻译·考势微解】“理解并翻译文中的句子”,就是在理解文言文句子的基础上将其翻译成现代汉语。

文言文翻译,以直译为主,要求做到“信”“达”“雅”。

“理解”包括三个层次:一是能读通、读懂并领会某一句子在文中的意思;二是能理解句子内部以及分句间的逻辑关系;三是能理解句子的内涵和深层含意。

要做好文言文翻译题,需注意翻译的重点和翻译的方法。

【文言翻译·真题体验】【2024年文言文翻译题】(2024年新高考1卷)13. 把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)愿得自当一队,到兰干山南以分单于兵,毋令专乡贰师军。

(2)李陵曰“思一得当以报汉”,愧苏武而为之辞也。

其背逆也,固非迁之所得而文焉者也。

【答案】(1)我愿意亲自率领一支队伍,到兰干山南面去分散单于的兵力,不让他全力对付贰师将军的军队。

(2)李陵说“我是想找一个适当的机会来报答汉朝”,只不过是见到苏武义举感到惭愧而找的借口。

他的背叛,本来就不是司马迁所能文饰的。

【解析】得分点:(1)“当”,主持,引申为率领;“专”,专门,可意译为“全力”;“乡”,同“向”,朝着某个方向前进,引申为对付。

(2)“得当”,适当的机会;“愧”,感到惭愧;“文”,文饰,掩饰。

(2024年新高考2卷)13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)吾求公数岁,公辟逃我,今公何自从吾儿游乎?(2)却军还众,不犯魏境者,贤干木之操,高魏文之礼也。

【答案】:(1)我访求先生们好几年了,先生们都逃避我,现在先生们为何自愿跟随我儿交游呢?(2)撤回军队,不去侵犯魏国领土,是因为秦军尊重段干木操行贤良,推崇魏文侯的礼义。

夫文言文,古之语言也,虽岁月久远,而其精妙之处,至今仍为世人所推崇。

然欲解其奥义,非一日之功,须经过一番思维训练,方能登堂入室。

本文将就文言文翻译思维训练进行一番探讨,以期为学者们提供借鉴。

一、理解文意,把握主旨文言文翻译,首当其冲者,即为理解文意。

所谓文意,即作者所要表达的思想感情。

翻译之前,须反复研读原文,揣摩作者之意图,把握文章之主旨。

如《庄子·逍遥游》中“逍遥游”一词,即表达了一种超然物外、自由自在的生活态度。

翻译时,应将此意贯穿始终,使译文流畅自然。

二、字词解释,注重语境文言文中,许多字词具有多义性,翻译时需结合语境,准确理解其含义。

如“仁”字,可指仁爱、仁德,亦指人的品德。

在翻译时,应根据上下文,判断“仁”字的具体含义。

此外,文言文中的虚词,如“之”、“乎”、“矣”等,虽无实际意义,但在翻译时亦需注意,以保持原文的韵味。

三、句式转换,灵活变通文言文句式严谨,与现代汉语句式存在较大差异。

翻译时,需将文言文句式转换为现代汉语句式,使译文通顺易懂。

如《论语·学而》中“有朋自远方来,不亦乐乎?”一句,原文为倒装句,翻译时,应将其转换为现代汉语的正常语序:“有朋友从远方来,不是很高兴吗?”四、修辞手法,巧妙运用文言文中,修辞手法丰富多样,如比喻、排比、对仗等。

翻译时,应巧妙运用修辞手法,使译文生动形象。

如《诗经·国风·周南·关雎》中“关关雎鸠,在河之洲”一句,运用了比喻手法,将鸟鸣声与男女之情相比,表达了对美好生活的向往。

翻译时,可将其译为:“鸟鸣声声,宛如情侣在河洲之上相互倾诉。

”五、文化背景,深入挖掘文言文翻译,不仅要注重字词、句式、修辞等方面的转换,还要深入挖掘文化背景。

如《史记·项羽本纪》中“力拔山兮气盖世”一句,需了解楚汉战争的历史背景,才能准确翻译。

翻译时,可将其译为:“力能拔山,气吞万里如虎。

”总之,文言文翻译思维训练,需从多个方面入手,注重文意理解、字词解释、句式转换、修辞手法和文化背景的把握。

文言文阅读解题步骤思路指导一、理解题目要求在阅读文言文的解题过程中,首先要仔细阅读题目要求,明确自己需要解答的问题。

一般来说,题目可能涉及到对文言文的理解、翻译、注释等方面。

二、通读全文在解题前,先通读全文,了解文章的大致内容和脉络,对文章的结构有一个初步的了解。

这有助于把握文章的主旨,提早锁定答案的方向。

三、理解文句文言文的表达方式与现代汉语有所不同,需要逐字逐句地理解文句的含义。

关注句子的主谓宾结构、修饰成分、修辞手法等,以确保对句子的理解准确无误。

四、注重上下文语境在解题过程中,要注重把握上下文的语境,理解文字之间的关联关系。

有时候,通过上下文的暗示,可以推断出一些隐含的信息,帮助回答问句。

五、注意修辞手法的运用文言文常常使用各种修辞手法,如比喻、夸张、反问等。

在解题过程中,要特别关注这些修辞手法的运用,明白修辞手法给表达带来的变化和意义。

六、对比各个选项在选择题型中,要仔细对比各个选项,排除错误选项,选择正确答案。

要注意选项之间的差异,看清每个选项是否符合文意,通过对比选择最佳答案。

七、字词理解文言文中有一些独特的词汇和依据语法规则形成的词组,对这些词汇和词组要进行适当的解释和理解。

可以借助辅助工具,如词典等,帮助理解生僻词汇的含义。

八、总结归纳在解题结束后,可以对整篇文章进行总结和归纳,梳理出文章的主旨和要点。

这有助于对文章的整体把握,并为最后的答题提供思路和依据。

通过以上步骤的指导,相信能够提高在阅读文言文解题时的准确性和效率。

在实际解题中,需要多加练习和积累经验,在积极思考和探索中不断提升自己的文言文阅读能力。

一步:瞻前顾后明要素这里所谓地“要素”,既指所翻句子中出现地人名、字号、地名、官职等专有名词,又指句子含义地来龙去脉和前因后果.考生应具备“句不离段,段不离篇”地语境意识,从而避免翻译时出现方向性错误.资料个人收集整理,勿做商业用途年浙江卷高考翻译题很能说明瞻前顾后地重要性:况,吴人,恃才少所推可.本句中地“况”字,通过后面“吴人”一词地解释,我们可以明确他是一个吴地地人,但却不知他为何人,这就需要“瞻”所翻句子地前句:“(白居易)弱冠,名未振,观光上国,谒顾况.”从而得知,“况”是指顾况.接下来,本句后半句中地“少”字又应如何翻译,应读成“ǎ”还是“à”?孤立地看,两者似皆可说通;而要准确判断,又需要“顾”所翻句子地后句了:“(顾况)因谑之曰:‘长安万物皆贵,居大不易.’”意思是说,长安城什么都贵,想“居”很不容易.顾况地戏语似暗示着他地身份,同时后文又出现顾况自称为“老夫”,可见顾况并不年少,故“少”应读为“ǎ”,应为“很少”、“少有”之意.资料个人收集整理,勿做商业用途又如年地江西卷中“子产而死,谁其嗣之”一句,凡遇“而”字,我们首先要判断它在文中地作用,是表并列、修饰、承接、转折、假设、因果还是递进等等.这样,又需要前瞻后顾地意识.细读这个句子所在地整个段落,发现整段都是在叙述子产这个人执政地经过及效果,故子产断然不会有“死”之可能,由此得出“而”字表假设,也就顺理成章了.资料个人收集整理,勿做商业用途【思维点拨】“瞻前顾后”是做好文言翻译地第一步.考生在翻译时,应树立“词不离句、句不离篇、篇不离段”地语境意识.在具体地答题过程中要注意:资料个人收集整理,勿做商业用途、首先要阅读所翻句子地前面一句和后面一句;、如果读了前后句还是不能明确文意,就有必要进一步扩大语境,甚至是读完整个段落,直到明确为止.第二步辩识句式找标志辨识句式地特殊性,是从总体上把握句子地句式特点所必不可少地步骤.一般而言,文言句式地特殊性主要有二:一是固定句式,二是特殊句式.固定句式较为明显,有其明确地语言标志.如“无乃…乎”、“得无…乎”“孰与”“所以”等;在答题过程中,考生应在第一时间明确所翻句子是否是文言固定句式.如果是,考生应首先提取出固定句式地标志词,调动知识积累明确含义.如遇到像“所以”这样多义地标志词,则需要结合语境思考究竟应是解释为“……地原因”还是“用来……(地东西,地办法)”.如所翻句子不是文言固定句式,就应思考是否是特殊句式了.资料个人收集整理,勿做商业用途特殊句式包括判断句、被动句、省略句、倒装句(状语后置、宾语前置、定语后置、谓语前置等).相对而言,特殊句式要比固定句式隐蔽.对考生要求也更高.近年高考中,对文言特殊句式地考查屡见不鲜.如年江西高考翻译题“吾爱之,不吾叛也.使夫往而学焉,夫亦愈知治矣”中,“不吾叛也”是对宾语前置地考查;年山东高考翻译题“帝虽以是言释之,然为清慎者所鄙”中地“然为清慎者所鄙”是对被动句地考查;年山东高考翻译题中“奇之,立许字以女”中“立许字以女”即为对状语后置句地考查.这足以暗示我们,自年文言特殊句式作为高考考点以来,在翻译题中渗透对特殊句式地考查,是颇受命题者欢迎地方式.这也足以证明我们在翻译时走辩识句式这一步地必要性.资料个人收集整理,勿做商业用途【思维点拨】考生要准确辨识文言句式地特点,平时就要下足功夫.前面提到,文言句式地特殊性主要有二,一是固定句式,二是特殊句式,那么在具体地备考过程中,就应分门别类地加以整理.资料个人收集整理,勿做商业用途一、识记常见文言固定句式.对于课文中出现过地固定句式,尤其要烂熟于心.复习建议有三.一是要组合记忆.如把“是以、以是、由是、是故、以此”等解释为“因此”地词语放在一起记忆,把“奈何”“如何”“若何”等词放在一起记忆,定能事半功倍.资料个人收集整理,勿做商业用途二是对多意地固定句式要注意用法辨析.如“所以”,既可解释为“……地原因”,又可解释为“用来……(地东西,地方法)”.在翻译时要谨慎些.资料个人收集整理,勿做商业用途三是要在整体归纳地基础上,结合具体习题多加练习,强化记忆.二、总结归纳文言特殊句式地规律.从近年“高考高频考点”来看,判断句、定语后置句、状语后置句、被动句、疑问代词和宾语前置多在翻译题中呈现.辨析以上句式,建议重视以下规律.资料个人收集整理,勿做商业用途如句中有“者”字,可能为判断句和定语后置句,如“师者,所以传道授业解惑也”即为判断句,“群臣吏民,能面刺寡人之过者,受上赏”即为定语后置句.资料个人收集整理,勿做商业用途句中有“于”字,可能为状语后置句或被动句.如“是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子”即为状语后置句,“此非曹孟德之困于周郎者乎?”即为被动句.资料个人收集整理,勿做商业用途句中有“何、胡、曷、盍、奚、焉、乌、安”等疑问代词或“莫、未、不”等否定词,多为宾语前置句,如“何为其然也”“彼且奚适也”皆为宾语前置.资料个人收集整理,勿做商业用途而“之”字,既可能是宾语前置地标志,如“句读之不知,惑之不解”,也可能是定语后置地标志,如“蚓无爪牙之利,筋骨之强”. 资料个人收集整理,勿做商业用途考生在复习句式时,建议把课内古文中地特殊句式分类汇总,总结各类句式地规律和标志,以期举三反一,灵活运用.资料个人收集整理,勿做商业用途第三步明确词类悟规律在文言阅读中,容易给考生构成理解障碍地,除了文言句式之外,还有词类活用.考生有必要对所翻句子地主谓宾定状补成分作一番梳理,当发现词语功能与所充当地句子成分不相符合地时候,往往为词类活用.资料个人收集整理,勿做商业用途以年全国卷中地翻译题为例:()日待哺于东南之转饷,浙民已困,欲救此患莫若屯田.()兄为君则君之,己为君则兄之可也.在第一小题中,由动词“待哺”可推出“日”应为修饰动词地时间状语,可解释为“每日”,所以“日”是名词活用为状语;资料个人收集整理,勿做商业用途在第二小题中,据语法规律,“君”“兄”二字在代词“之”之前,充当句子地谓语成分,应理解为动词,而“君”“兄”等名词是不可能充当谓语动词地,故应为名词作动词;根据语境,两字可译为“以…为君”“以…为兄”,故“君”“兄”二字应为名词意动.资料个人收集整理,勿做商业用途【思维点拨】考生要想在紧张地答题过程中明确活用地词语,需要明确以下两点:首先,必须熟练掌握词类活用地常见规律.比如:作状语地名词,常由表时间、表地点、表方式、表譬喻等名词充当.如“照服衣冠,窥镜而自视”中地“朝”表时间,解释为“在早上”;“夫以秦王之威,而相如廷刺之”中地“廷”表地点,解释为“在朝廷上”;“君为我呼入,吾得兄事之”中地“兄”表方式,解释为“像对待兄弟一样”;而“狐鸣呼曰:大楚兴,陈胜王”中地“狐”字则是表譬喻,解释为“像狐狸一样”.资料个人收集整理,勿做商业用途名词作动词地名词,既有衣(ì)、食(ì)、饮(ì)、王(à)、雨(ù)等读去声地名词,如“衣锦还乡”“食马者不知其能千里而食也”“冬雷阵阵夏雨雪”等即是如此;也有活用为动词地方位名词,如“方其破荆州,下江陵”中地“下”解释为“攻占”,“今之众人,其下圣人也亦远矣”中地“下”解释为“低于”“吾将引兵而东”中地“东”解释为“向东行”;均为名词作动词.资料个人收集整理,勿做商业用途使动、意动和为动地词语,常常紧随宾语后面做其代词.如“项伯杀人,臣活之”中地“活”字为使动,“其闻道也亦先乎吾,吾从而师之”中地“师”字为意动,“即泣之三日”中地“泣”字为意动,三个活用地词之后均有宾语“之”;如果没有宾语,则多为省宾语.如“先破秦入咸阳者王”一句,整句地意思是说“首先攻破秦国进入咸阳地人使他称王”,即为省宾语地情况,在翻译时可先补出“王”地宾语“之”,问题就豁然开朗了.资料个人收集整理,勿做商业用途其次,要对主谓宾定状补等句法分析烂熟于心.对于名作动、形作动、形作名、动作名等词类活用类型,我们是无法孤立地做判断地,而是需要结合它们所充当地句子成分来进行判断.这样,就要求考生平时多实践、多分析,甚至可以抽出专门地时间来好好进行一番分析,久而久之,必熟能生巧.资料个人收集整理,勿做商业用途第四步明了词意巧联想高考地考法“万变不离其宗”,考来考去都脱离不开课本出现过地知识点.命题者常会把课内文言文地重点实词、重点虚词、词类活用、古今异义等巧妙迁移到考查地课外古文中.考生在理解词意时,应积极联想,调动自己地文言积累解题,常能达到事半功倍地效果.请看年山东卷试题:资料个人收集整理,勿做商业用途兄曰:无论弟不能樵,纵或能之,且犹不可,于是速归之.在这个句子中,考生可联想地首先是“无论”这个古今异义词.一看到这个词,考生就应想到《桃花源记》里地句子“问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋”.马上就能清楚,“无论”是“更不要说”地意思.第二个迁移点是“纵”字,考生应不难想到柳永《雨铃霖》中地诗句“便纵有千种风情,更与谁人说”,即能得出“纵”是“即使”之意.资料个人收集整理,勿做商业用途又如年天津试题:比期年,朝有黎黑之色.是其故何也?君说之,故臣能之也.“期年”一词,在《邹忌讽齐王纳谏》中曾出现过,即“期年之后,虽欲言,无可进者”一句,为“一年”之义.而“说”字,则在文言中有很高地重现率.如“学而时习之,不亦说乎?”即是把“说”理解为通假字“悦”地.资料个人收集整理,勿做商业用途【思维点拨】考生要想准确、迅速地联想词意,要做好一定地准备工作:、首先应立足考纲,熟练掌握高考考纲要求掌握地个实词和个虚词.、同时还有必要把高中课内古文地重点知识点作一次整理,是谓“磨刀不误砍柴工”.具体地做法是:考生可按重点实词、重点虚词、古今异义、通假字等分类整理,突出重点,强化记忆.资料个人收集整理,勿做商业用途、增强“迁移意识”.在文言文阅读训练时有意识地迁移词意,这样既理解了文章,又复习了文言重点,可谓一箭双雕.资料个人收集整理,勿做商业用途第五步成功猜读抓技巧完成以上四步后,如仍有不甚理解地字词,就要靠猜读完成了.猜读能力地高低,靠语感,也靠技巧.笔者认为,以下三大猜读技巧值得一用.资料个人收集整理,勿做商业用途【思维点拨】一是用组词法推断语意.古汉语单音节化地特点暗示我们,在翻译时,很多词语都可用组词法推断含义.(注:古代汉语单音节化,是指古代汉语常用单音节词来构词.单音节词是一个音节组成地词,就是一个音节表示一定地意义).例如,由“造访”一词推断出“造”有“到、访”地意思,由“直径”一词推断出“径”是“直”地意思,由“方正”一词可推断出“方”有“正”地意思等.如年宁夏·海南地试题:资料个人收集整理,勿做商业用途寻而朝廷复有北伐之役,征绍.绍以天子蒙尘,承诏驰诣行在所.考生可把“蒙”字组词为“蒙受”,即得“蒙”是“受”之意,然后再把“蒙受尘垢”意译为“流亡在外”.又如年江西卷试题:我闻忠善以损怨,不闻作威以防怨.句中地“损”字,可组词为“减损”,“损怨”如解释为“减少怨恨”就豁然开朗了.二是借助成语推断语意.成语是古汉语地瑰宝,是古汉语运用地经典.靠成语猜读词意,常能给人“柳暗花明又一春”地欣喜.如年广东卷“人有小善,鲜不自称,卿功勋如此,而无一言,何也”中地“鲜”字,结合成语“鲜廉寡耻”即可明白鲜是“少”之意;如重庆卷“殚财不足以奉敛……”中,结合成语“殚精竭虑”即可知“殚”是“尽”之意;如四川卷“人以为至行所感云”中,结合成语“至高无上”即可知“至”是“最”地意思;又如句子“况,吴人,恃才少所推可”中,结合成语“有恃无恐”即可明白“恃”是“依靠”之意.诸如此类,不一而足.资料个人收集整理,勿做商业用途三是借助句子对称性推断语意.文言文中对称结构比比皆是,利用对称结构,成功推断出词语地词意、词性和活用类型应不费力.如年重庆卷地题目:资料个人收集整理,勿做商业用途傲细民之忧,而崇左右之笑,则国亦无望矣.对称结构多为并列或相对地关系.从句式结构可以看出“傲细民之忧,而崇左右之笑”一句为对称结构,又由“笑”“忧”二字明显地相反意义可推知此对称结构地关系为相对关系.不难把“崇”理解为“崇尚”之义,那么就可推断前面地“傲”字为“无视、轻视”之意.资料个人收集整理,勿做商业用途又如年福建高考试题.用之则行,舍之则藏,惟我与尔有是夫!在对称结构“用之则行,舍之则藏”中,考生应不难理解“用”字是“任用”地意思,“行”是“施行”地意思,分析此对称结构,也为相对关系,故可得出:“舍”可解释为“不任用我”,“藏”则可解释为“隐藏、退隐”之意.资料个人收集整理,勿做商业用途以上文言古文翻译五步法是经实践证明行之有效地复习方法.考生若复习中多加思考和运用,定能提高自己地文言翻译能力.资料个人收集整理,勿做商业用途。

文言文解题中的逻辑思维与推理技巧文言文作为一门古代汉语文学语言,一直是中国学生学习的必修课之一。

文言文具有独特的句法结构和用词表达方式,因此要想在解题过程中得心应手,就需要具备一定的逻辑思维和推理技巧。

本文将从逻辑思维和推理技巧两个方面,探讨在文言文解题中的应用。

一、逻辑思维在文言文解题中的作用在文言文解题过程中,逻辑思维扮演着十分重要的角色。

理解并把握文言文的逻辑结构,能够帮助我们准确理解文章的意思,找到答案的线索。

首先,逻辑思维有助于理解作者的观点和立场。

文言文中常常涉及作者对某个问题的态度和看法,理解作者的观点和立场是正确解题的前提。

通过逻辑思维,我们可以推断出作者观点和意图,从而更好地解答相关问题。

其次,逻辑思维有助于找出文章的线索和逻辑关系。

文言文中的句子往往不够直接明了,需要通过推理和归纳,才能找到其中的关联和线索。

通过运用逻辑思维,我们可以捕捉到关键词、关键句,进而推测出句与句、段与段之间的逻辑关系,为解题提供线索和依据。

最后,逻辑思维有助于分析问题和归纳总结。

文言文解题中难免会碰到一些隐晦的问题,需要我们分析和推断。

逻辑思维让我们能够深入思考问题的本质,抓住问题的重点,从而得出准确的结论。

二、推理技巧在文言文解题中的应用推理技巧在文言文解题中同样占据着重要的地位。

通过灵活运用各种推理技巧,我们可以更好地理解文言文的意图和目的,从而准确解答问题。

首先,推理技巧包括具体事例归纳、对比推理、因果推理等。

具体事例归纳是通过从具体事例中总结规律,推断出普遍规律;对比推理是通过对比两个事物的异同,推断它们的共性和差异;因果推理则是通过分析事件的因果关系,推断出可能的结果。

运用这些推理技巧,可以帮助我们更好地理解文章的意义,抓住题目中的关键信息。

其次,推理技巧还包括引用法、推论法等。

引用法是通过引用他人观点或古文中的语句,来支持自己的观点和推理;推论法是通过对已有信息的推理和推断,得出新的结论。

高考语文复习教案二:文言文翻译的解题思路和策略2文言文翻译的解题思路和策略语文考试占据了高考总分的30%,其中文言文翻译占据了一定的分量。

对于学生而言,文言文的翻译会成为他们考试中的重要难点之一。

因此,系统性的文言文复习是非常有必要的。

那么,在考试中如何更好的应对文言文翻译题呢?本文将从文言文翻译的解题思路、翻译的特点和一些实用的解题策略方面进行详细介绍。

一、文言文翻译的解题思路文言文翻译包含的翻译对象范围广,涵盖了词语、句子、段落和篇章四个层次。

对于每个层次的翻译,都有不同的解题方法。

以下是文言文四个层次的翻译思路:1.词语翻译在翻译文言文的单个词语时,应当首先了解该词语在当时的语境下所具备的含义。

由于文言文的时代背景与我们现代社会有很大的不同,所以即便是常用的词语,其义项也与汉语现代用词有很大的出入,对单个熟识度不够的单词,可以通过查韵书和《汉字源流字典》来进行查找。

需要注意的是,一个字可能在不同的上下文中表现出不同的含义,因此在翻译中一定要注意词语的语境。

2.句子翻译翻译文言文的句子时,需要将句中词语的含义联系起来,理解句子整体的含义。

在翻译句子时,不仅要理解句子所表达的含义,还要注意语言形式和语言特点,如句子结构、修辞方法和语言符号等。

在翻译时还需要注意情感色彩、句子修辞、对称等方面,这些都需要在学生们平时的阅读和练习中积累。

3.段落翻译段落是文言文中最常见的一种文体形式,它由若干个句子组成,是文言文的基本单位。

在翻译文言文的段落时,首先需要理解每个句子的含义,然后将它们串联起来,组成一段合乎逻辑的完整句子。

需要注意的是,段落翻译最关键的是掌握整段的意义,正确理解从句,对上下文的理解也非常关键。

4.篇章翻译将主题思想传达给读者是篇章翻译的最终目标。

在进行文言的篇章翻译时,需要更加深入地理解整篇文章的结构,分析段落和句子的作用,明确文章的主旨和主题思想,根据文章整体的丰富信息和灵活表现方式,进行更加完整的翻译。

夫文言文,古人之言也,其辞简而意深,其义隐而理显。

然译之不易,盖因古今语言之差异,文法之变迁。

故欲精通文言文翻译,须得法也。

兹为诸君略述文言文翻译之技巧方法,以期为学海之舟指引航向。

一、熟读原文,把握大意译文言文之前,必先熟读原文,理解其大意。

古人云:“书读百遍,其义自见。

”故需反复诵读,以识其字,明其词,悟其意。

把握大意,方能为译之根本。

二、了解时代背景,掌握文化内涵文言文多出自古代文献,了解其时代背景,有助于理解文意。

同时,文言文中蕴含着丰富的文化内涵,如典故、成语、风俗等。

掌握这些文化知识,有助于准确翻译。

三、遵循“信、达、雅”原则翻译文言文,应遵循“信、达、雅”原则。

所谓“信”,即忠实原文,不随意增删;所谓“达”,即通顺易懂,不晦涩难懂;所谓“雅”,即文采飞扬,富有韵味。

四、掌握翻译技巧1.直译为主,意译为辅。

直译即按原文意思翻译,意译即根据现代汉语表达习惯进行适当调整。

在翻译过程中,应以直译为主,意译为辅。

2.字字落实,注意词性。

文言文中,一词多义现象较多。

翻译时,需根据上下文语境,准确把握词义,注意词性。

3.活用修辞,丰富表达。

文言文中常用修辞手法,如比喻、拟人、排比等。

翻译时,可适当运用现代汉语修辞手法,使译文生动形象。

4.注意句子结构,调整语序。

文言文句子结构严谨,语序固定。

翻译时,可根据现代汉语语法规则,适当调整语序,使译文通顺。

五、反复修改,精益求精翻译完成后,需反复修改,力求精益求精。

可从以下方面进行修改:1.检查是否有遗漏或错误。

2.调整句子结构,使译文更通顺。

3.润色语言,使译文更具文采。

4.对比原文,确保译文忠实于原文。

总之,文言文翻译非一日之功,需持之以恒,不断积累。

掌握以上技巧方法,勤加练习,方能游刃有余,翻译出高质量的文言文作品。

探析文言文解题的思维路径与逻辑文言文作为我们中国传统文化的重要组成部分,在语言和表达方式上与现代汉语有着较大的差异。

学习文言文不仅可以提高我们的语言综合能力,还可以帮助我们更好地理解中国古代文化和传统价值观。

然而,很多学生在解题时对于文言文的思维路径和逻辑并不清楚。

本文将探析文言文解题的思维路径与逻辑,帮助读者更好地应对文言文解题。

一、认识文言文解题文言文解题是指通过阅读和理解文言文文章,领会其中的含义和逻辑,进而回答与文章相关的问题。

文言文解题涉及到词语的理解、句子结构的分析以及上下文的推断等方面的能力。

二、理解文言文的语言特点文言文与现代汉语在词汇、语法和表达方式上存在巨大差异。

要想理解文言文,首先需要熟悉一些常见的文言文词汇和句式,并理解其在句子中的作用。

同时,还需要对文言文的语法结构进行深入了解,特别是词序、短语和从句等方面的特点。

三、分析文言文的句子结构文言文的句子结构往往比较复杂,包含了并列、从属和独立等不同类型的句子成分。

在解题时,需要仔细分析句子的成分和关系,理清各个句子成分之间的逻辑关系。

此外,还需要注意文言文中常见的省略现象,特别是虚词的省略,对于理解句子的整体意义非常重要。

四、推断上下文的逻辑关系在解文言文的阅读理解题时,往往需要通过推断上下文的逻辑关系来回答问题。

这需要我们对文言文篇章的整体结构和脉络有较清晰的把握,能够通过阅读前后文,推测出其中隐藏的信息和逻辑关系。

通过培养敏锐的观察力和逻辑思维能力,我们可以更好地解答文言文题目。

五、注重细节的理解与把握解文言文题目时,应该注重对细节的理解和把握。

文言文往往通过细节描写来表达作者的观点和情感,因此准确把握细节关系至关重要。

在解题时,可以通过找出关键词和词语,理解其在句子中的地位和作用,进而推断出细节所蕴含的含义。

六、运用归纳和推理方法在解答文言文题目时,可以运用一些归纳和推理的方法来进行推断和判断。

通过对文言文进行整体把握,将分散的信息进行归纳和总结,可以提高解题的准确性和效率。

作者: 许涛

作者机构: 浙江省杭州高级中学

出版物刊名: 求学

页码: 53-56页

主题词: 文言文翻译 解题思维 导引 文言文阅读题 翻译技巧 科学合理 解题步骤 具体形象

摘要:文言文翻译是高考文言文阅读题中难度最大、综合性最强的一道试题。

要做好这道题,考生需要有良好的文言语感、丰富的文言积累、灵活的翻译技巧和敏锐的猜读能力。

与此同时,培养科学合理的解题思维也十分重要。

在本文中,笔者就将这一抽象的解题思维化为具体形象的解题步骤来加以论述,是为“文言翻译五步法”,请大家“步步为营”,细加领悟。

小升初文言文阅读Ol .整体感知,文言文翻译技巧了解文章结构特点 抓关键句和核心句 把握文章思想情感翻译原则 直译为主,意译为辅翻译要求 信、达、雅(忠于原文,准确通顺,语句文雅)翻译口诀【知识要点】 一、理解内容1.在整体感知课文大概内容的基础上,逐段概括内容要点,将课文分出层次,了解文章的结构特点,把握大概内容及作者的思路。

2 .注意文体特点,把握核心句和关键句。

核心句指对主旨做出概括、提示的句子。

把握了核心句就抓住了文章的主旨。

关键句指那些在思路的展开、主旨的表现上起重要作用的句子。

3 .结合有关的时代背景和作者的生平领会作者的思想情感,评判文章的社会意义。

二、翻译技巧1.翻译原则:以直译为主、意译为辅。

所谓直译,就是将原文中的词语落实到译文中,译出文中用词造句的特点,甚至在表达方式上也要与原文保持一致。

4 .翻译要求:信、达、雅。

即:忠实原文,准确顺畅,语句文雅。

【思维导图】❶理解内容翻译技巧5.翻译技巧:“留、换、补、删、调、贯”六字法进行。

留,凡年号、人名、地名、官职等专有名词,皆保留不动。

换,将词类活用词换成活用后的词,将通假字换成本字等。

补,即补出古代所省略或隐含的内容,特别要注意省略句。

删,指删去那些无意义或没有必要译出的虚词。

调,调整词序,指把文言语句中特殊句式按现代汉语的要求调整过来。

贯,修辞用典,辅以意译,指文言语句中带修辞的说法,用典用事的地方,根据上下文灵活、贯通地译出。

语句翻译完成后,再回头检查一遍,看看有没有漏译,译句是否通顺。

6.番羽译口诀:国年官地,保留不译;遇有省略,补充完整。

调整词序,删去无义;修辞用典,辅以意译。

推断词义,前后联系;字词句篇,连成一气。

带回原文,检查仔细;通达完美,翻译完毕。

7.翻译要点:(1)把握句子中实词、虚词的用法和意思,即以理解实词和虚词为基础,要扣住词语进行翻译,字字落实,准确第一。

(2)熟读全文、领会文意,联系上下文推敲判定,做到“词不离句、句不离段”。

高中文言文学习的思维导与总结方法文言文作为中国古代的经典文学遗产,对于培养学生的语文素养和思维能力具有重要意义。

然而,由于其特殊的语言形式和句法结构,许多学生难以理解和掌握。

为了有效地学习和掌握文言文,我们可以采取一些思维导向和总结方法。

一、思维导向1. 了解时代背景:在学习文言文之前,了解作者的时代背景对于理解作品起到重要的作用。

了解古代社会文化、历史背景和作者的生平经历有助于我们更好地理解文言文作品的意义和内涵。

2. 注重语法和词汇:文言文的语法和词汇与现代汉语有很大的差异。

学生们应该重点学习和掌握文言文的语法规则和常用词汇,提高对古代文言的敏感性和理解能力。

3. 关注篇章结构:文言文作品通常分为引子、承接和结尾等部分。

学生们应该注意把握篇章结构,通过理解每个部分的功能和相互关系,有助于理解整个作品的主旨和思想。

4. 注重修辞手法:文言文中常用的修辞手法包括比喻、夸张、排比等。

学生们应该善于分析和理解这些修辞手法的运用,从而更好地理解作者的意图和表达方式。

5. 多练习阅读:阅读是学习文言文的关键,只有通过大量的阅读才能逐渐熟悉和掌握文言文的语言风格和表达方式。

学生们可以选择一些名篇名句进行阅读,并逐渐提高阅读的速度和理解的深度。

二、总结方法1. 细致分析:在阅读完一篇文言文后,可以逐句逐段地细致分析,理清每句话的主干和修饰成分。

通过分析句子结构和句与句之间的关系,加深对文言文的理解。

2. 疑点笔记:在学习文言文的过程中,会遇到一些难以理解的句子或词语。

及时记录下来,并在查阅相关资料后,进行解释和总结。

这样可以形成一个个小疑点笔记,并不断完善自己的文言文知识体系。

3. 译文对照:对于难以理解的文言文句子,可以尝试将其翻译成现代汉语,理解其表达的具体含义。

同时也可以对照现代汉语的翻译和注释,帮助理解文言文的意思。

4. 多角度思考:在总结文言文时,可以从不同的角度进行思考和总结。

例如从情感、思想观点、修辞手法等方面进行分析,提炼出文言文的特点和魅力。

文言文翻译解题思维导引EM191959835CS一步:瞻前顾后明要素这里所谓的“要素”,既指所翻句子中出现的人名、字号、地名、官职等专有名词,又指句子含义的来龙去脉和前因后果。

考生应具备“句不离段,段不离篇”的语境意识,从而避免翻译时出现方向性错误。

2008年浙江卷高考翻译题很能说明瞻前顾后的重要性:况,吴人,恃才少所推可。

本句中的“况”字,通过后面“吴人”一词的解释,我们可以明确他是一个吴地的人,但却不知他为何人,这就需要“瞻”所翻句子的前句:“(白居易)弱冠,名未振,观光上国,谒顾况。

”从而得知,“况”是指顾况。

接下来,本句后半句中的“少”字又应如何翻译,应读成“shǎo”还是“shào”?孤立地看,两者似皆可说通;而要准确判断,又需要“顾”所翻句子的后句了:“(顾况)因谑之曰:‘长安万物皆贵,居大不易。

’”意思是说,长安城什么都贵,想“居”很不容易。

顾况的戏语似暗示着他的身份,同时后文又出现顾况自称为“老夫”,可见顾况并不年少,故“少”应读为“shǎo”,应为“很少”、“少有”之意。

又如2008年的江西卷中“子产而死,谁其嗣之”一句,凡遇“而”字,我们首先要判断它在文中的作用,是表并列、修饰、承接、转折、假设、因果还是递进等等。

这样,又需要前瞻后顾的意识。

细读这个句子所在的整个段落,发现整段都是在叙述子产这个人执政的经过及效果,故子产断然不会有“死”之可能,由此得出“而”字表假设,也就顺理成章了。

【思维点拨】“瞻前顾后”是做好文言翻译的第一步。

考生在翻译时,应树立“词不离句、句不离篇、篇不离段”的语境意识。

在具体的答题过程中要注意:1、首先要阅读所翻句子的前面一句和后面一句;2、如果读了前后句还是不能明确文意,就有必要进一步扩大语境,甚至是读完整个段落,直到明确为止。

第二步辩识句式找标志辨识句式的特殊性,是从总体上把握句子的句式特点所必不可少的步骤。

一般而言,文言句式的特殊性主要有二:一是固定句式,二是特殊句式。

固定句式较为明显,有其明确的语言标志。

如“无乃…乎”、“得无…乎”“孰与”“所以”等;在答题过程中,考生应在第一时间明确所翻句子是否是文言固定句式。

如果是,考生应首先提取出固定句式的标志词,调动知识积累明确含义。

如遇到像“所以”这样多义的标志词,则需要结合语境思考究竟应是解释为“……的原因”还是“用来……(的东西,的办法)”。

如所翻句子不是文言固定句式,就应思考是否是特殊句式了。

特殊句式包括判断句、被动句、省略句、倒装句(状语后置、宾语前置、定语后置、谓语前置等)。

相对而言,特殊句式要比固定句式隐蔽。

对考生要求也更高。

近年高考中,对文言特殊句式的考查屡见不鲜。

如2008年江西高考翻译题“吾爱之,不吾叛也。

使夫往而学焉,夫亦愈知治矣”中,“不吾叛也”是对宾语前置的考查;2007年山东高考翻译题“帝虽以是言释之,然为清慎者所鄙”中的“然为清慎者所鄙”是对被动句的考查;2005年山东高考翻译题中“奇之,立许字以女”中“立许字以女”即为对状语后置句的考查。

这足以暗示我们,自2005年文言特殊句式作为高考考点以来,在翻译题中渗透对特殊句式的考查,是颇受命题者欢迎的方式。

这也足以证明我们在翻译时走辩识句式这一步的必要性。

【思维点拨】考生要准确辨识文言句式的特点,平时就要下足功夫。

前面提到,文言句式的特殊性主要有二,一是固定句式,二是特殊句式,那么在具体的备考过程中,就应分门别类地加以整理。

一、识记常见文言固定句式。

对于课文中出现过的固定句式,尤其要烂熟于心。

复习建议有三。

一是要组合记忆。

如把“是以、以是、由是、是故、以此”等解释为“因此”的词语放在一起记忆,把“奈何”“如何”“若何”等词放在一起记忆,定能事半功倍。

二是对多意的固定句式要注意用法辨析。

如“所以”,既可解释为“……的原因”,又可解释为“用来……(的东西,的方法)”。

在翻译时要谨慎些。

三是要在整体归纳的基础上,结合具体习题多加练习,强化记忆。

二、总结归纳文言特殊句式的规律。

从近年“高考高频考点”来看,判断句、定语后置句、状语后置句、被动句、疑问代词和宾语前置多在翻译题中呈现。

辨析以上句式,建议重视以下规律。

如句中有“者”字,可能为判断句和定语后置句,如“师者,所以传道授业解惑也”即为判断句,“群臣吏民,能面刺寡人之过者,受上赏”即为定语后置句。

句中有“于”字,可能为状语后置句或被动句。

如“是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子”即为状语后置句,“此非曹孟德之困于周郎者乎?”即为被动句。

句中有“何、胡、曷、盍、奚、焉、乌、安”等疑问代词或“莫、未、不”等否定词,多为宾语前置句,如“何为其然也”“彼且奚适也”皆为宾语前置。

而“之”字,既可能是宾语前置的标志,如“句读之不知,惑之不解”,也可能是定语后置的标志,如“蚓无爪牙之利,筋骨之强”。

考生在复习句式时,建议把课内古文中的特殊句式分类汇总,总结各类句式的规律和标志,以期举三反一,灵活运用。

第三步明确词类悟规律在文言阅读中,容易给考生构成理解障碍的,除了文言句式之外,还有词类活用。

考生有必要对所翻句子的主谓宾定状补成分作一番梳理,当发现词语功能与所充当的句子成分不相符合的时候,往往为词类活用。

以2008年全国卷I中的翻译题为例:(1)日待哺于东南之转饷,浙民已困,欲救此患莫若屯田。

(2)兄为君则君之,己为君则兄之可也。

在第一小题中,由动词“待哺”可推出“日”应为修饰动词的时间状语,可解释为“每日”,所以“日”是名词活用为状语;在第二小题中,据语法规律,“君”“兄”二字在代词“之”之前,充当句子的谓语成分,应理解为动词,而“君”“兄”等名词是不可能充当谓语动词的,故应为名词作动词;根据语境,两字可译为“以…为君”“以…为兄”,故“君”“兄”二字应为名词意动。

【思维点拨】考生要想在紧张的答题过程中明确活用的词语,需要明确以下两点:首先,必须熟练掌握词类活用的常见规律。

比如:作状语的名词,常由表时间、表地点、表方式、表譬喻等名词充当。

如“照服衣冠,窥镜而自视”中的“朝”表时间,解释为“在早上”;“夫以秦王之威,而相如廷刺之”中的“廷”表地点,解释为“在朝廷上”;“君为我呼入,吾得兄事之”中的“兄”表方式,解释为“像对待兄弟一样”;而“狐鸣呼曰:大楚兴,陈胜王”中的“狐”字则是表譬喻,解释为“像狐狸一样”。

名词作动词的名词,既有衣(yì)、食(sì)、饮(yìn)、王(wàng)、雨(yù)等读去声的名词,如“衣锦还乡”“食马者不知其能千里而食也”“冬雷阵阵夏雨雪”等即是如此;也有活用为动词的方位名词,如“方其破荆州,下江陵”中的“下”解释为“攻占”,“今之众人,其下圣人也亦远矣”中的“下”解释为“低于”“吾将引兵而东”中的“东”解释为“向东行”;均为名词作动词。

使动、意动和为动的词语,常常紧随宾语后面做其代词。

如“项伯杀人,臣活之”中的“活”字为使动,“其闻道也亦先乎吾,吾从而师之”中的“师”字为意动,“即泣之三日”中的“泣”字为意动,三个活用的词之后均有宾语“之”;如果没有宾语,则多为省宾语。

如“先破秦入咸阳者王”一句,整句的意思是说“首先攻破秦国进入咸阳的人使他称王”,即为省宾语的情况,在翻译时可先补出“王”的宾语“之”,问题就豁然开朗了。

其次,要对主谓宾定状补等句法分析烂熟于心。

对于名作动、形作动、形作名、动作名等词类活用类型,我们是无法孤立地做判断的,而是需要结合它们所充当的句子成分来进行判断。

这样,就要求考生平时多实践、多分析,甚至可以抽出专门的时间来好好进行一番分析,久而久之,必熟能生巧。

第四步明了词意巧联想高考的考法“万变不离其宗”,考来考去都脱离不开课本出现过的知识点。

命题者常会把课内文言文的重点实词、重点虚词、词类活用、古今异义等巧妙迁移到考查的课外古文中。

考生在理解词意时,应积极联想,调动自己的文言积累解题,常能达到事半功倍的效果。

请看2008年山东卷试题:兄曰:无论弟不能樵,纵或能之,且犹不可,于是速归之。

在这个句子中,考生可联想的首先是“无论”这个古今异义词。

一看到这个词,考生就应想到《桃花源记》里的句子“问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋”。

马上就能清楚,“无论”是“更不要说”的意思。

第二个迁移点是“纵”字,考生应不难想到柳永《雨铃霖》中的诗句“便纵有千种风情,更与谁人说”,即能得出“纵”是“即使”之意。

又如2008年天津试题:比期年,朝有黎黑之色。

是其故何也?君说之,故臣能之也。

“期年”一词,在《邹忌讽齐王纳谏》中曾出现过,即“期年之后,虽欲言,无可进者”一句,为“一年”之义。

而“说”字,则在文言中有很高的重现率。

如“学而时习之,不亦说乎?”即是把“说”理解为通假字“悦”的。

【思维点拨】考生要想准确、迅速地联想词意,要做好一定的准备工作:1、首先应立足考纲,熟练掌握高考考纲要求掌握的120个实词和15个虚词。

2、同时还有必要把高中课内古文的重点知识点作一次整理,是谓“磨刀不误砍柴工”。

具体的做法是:考生可按重点实词、重点虚词、古今异义、通假字等分类整理,突出重点,强化记忆。

3、增强“迁移意识”。

在文言文阅读训练时有意识地迁移词意,这样既理解了文章,又复习了文言重点,可谓一箭双雕。

第五步成功猜读抓技巧完成以上四步后,如仍有不甚理解的字词,就要靠猜读完成了。

猜读能力的高低,靠语感,也靠技巧。

笔者认为,以下三大猜读技巧值得一用。

【思维点拨】一是用组词法推断语意。

古汉语单音节化的特点暗示我们,在翻译时,很多词语都可用组词法推断含义。

(注:古代汉语单音节化,是指古代汉语常用单音节词来构词。

单音节词是一个音节组成的词,就是一个音节表示一定的意义)。

例如,由“造访”一词推断出“造”有“到、访”的意思,由“直径”一词推断出“径”是“直”的意思,由“方正”一词可推断出“方”有“正”的意思等。

如2008年宁夏·海南的试题:寻而朝廷复有北伐之役,征绍。

绍以天子蒙尘,承诏驰诣行在所。

考生可把“蒙”字组词为“蒙受”,即得“蒙”是“受”之意,然后再把“蒙受尘垢”意译为“流亡在外”。

又如2008年江西卷试题:我闻忠善以损怨,不闻作威以防怨。

句中的“损”字,可组词为“减损”,“损怨”如解释为“减少怨恨”就豁然开朗了。

二是借助成语推断语意。

成语是古汉语的瑰宝,是古汉语运用的经典。

靠成语猜读词意,常能给人“柳暗花明又一春”的欣喜。

如2008年广东卷“人有小善,鲜不自称,卿功勋如此,而无一言,何也”中的“鲜”字,结合成语“鲜廉寡耻”即可明白鲜是“少”之意;如重庆卷“殚财不足以奉敛……”中,结合成语“殚精竭虑”即可知“殚”是“尽”之意;如四川卷“人以为至行所感云”中,结合成语“至高无上”即可知“至”是“最”的意思;又如句子“况,吴人,恃才少所推可”中,结合成语“有恃无恐”即可明白“恃”是“依靠”之意。