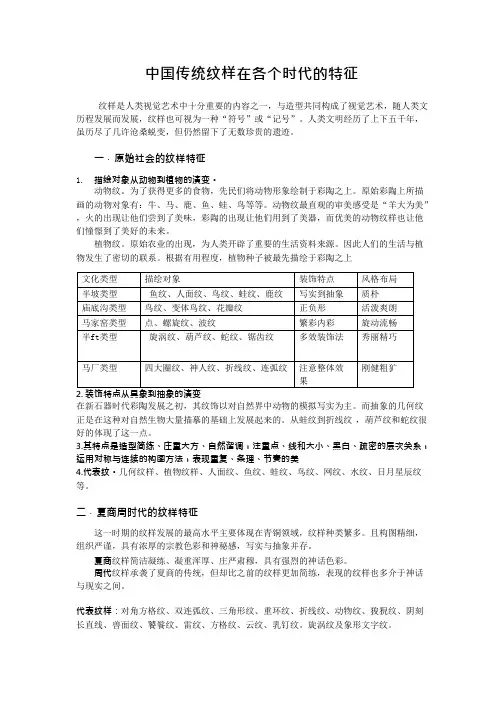

几何纹的发展 (2)

- 格式:ppt

- 大小:9.45 MB

- 文档页数:46

马家窑文化彩陶纹饰演变及审美特征马家窑文化是中国北方新石器时代晚期(公元前4000年至公元前3000年),以河北省平山县马家窑遗址为代表的一种文化。

该文化的遗址发掘出了大量彩陶器,经过多年研究发现,马家窑彩陶纹饰经历了几个阶段的演变,其审美特征也有所变化。

一、初期彩陶纹饰阶段(主要发现于第一至三层遗存)马家窑文化初期彩陶纹饰主要表现为奇形异状的动植物纹样,如蛤蟆纹、龟纹、蛟龙纹、鸟纹、鱼纹等,这些动植物的形态因为表现手法的不同,呈现出多种多样的姿态。

此时的纹饰主要是以线条勾勒,加以填充彩料形成,较为简单,色彩清新明亮。

马家窑文化中期彩陶纹饰在继承初期纹饰的基础上更加丰富多彩,其中的纹饰形态更加自然流畅,艺术性更加抽象,颜色更为深浓,具有较高的审美价值。

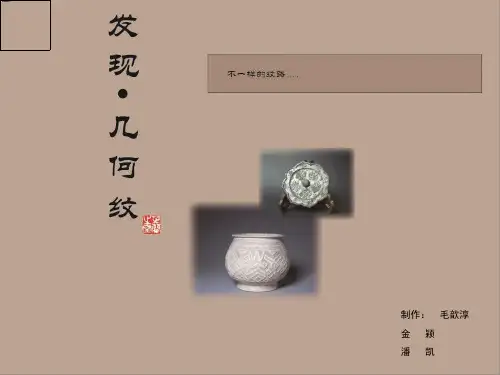

1.几何纹饰中期彩陶器上的几何图案主要包括直线、弧线和曲线等。

这些几何图案在画面构图中更加严谨明确,协调有序。

这类纹饰的形式抽象、几何,有一定的装饰感,富有现代感,并能激发人们对纹饰构图的感性认识。

2.动植物纹饰中期彩陶器上的动植物纹饰也得到了较大发展,不仅表现出东方的神话色彩,还有一定的现实痕迹。

其中,动物纹饰中以水生物为主,如鳢鱼、螃蟹、乌龟等。

而植物纹饰则以曲线条神曲,形态多样,如柿子纹、蚌壳纹等。

晚期彩陶纹饰更趋向于抽象化,如几何形状、符号符号的运用较多,代表了一定程度的文化内涵和世俗的物质文化。

同时,纹饰变得更为简洁,却多的是灵动,充满了抽象的意识与梦幻感。

这种审美上的转向,显示了当时人类审美意识的变化以及对生命与宇宙的关照。

总之,随着时代的推进及生产技术的发展,马家窑文化彩陶纹饰的形态、内容、意义均经过一定的演变,但彩陶器的装饰色彩和丰富多彩的纹饰,始终是这种文化的重要特征。

这种彩陶艺术具有鲜明的民族特性,展现出北方古代农业人类的丰富想象力和独特的审美趣味,成为中华民族陶瓷文化中的重要组成部分。

中国古代纹样分类中国古代纹样源远流长,经过漫长的历史沉淀和发展,形成了丰富多样的纹样类型。

这些纹样不仅仅是装饰品,更是中国传统文化的重要组成部分,具有浓厚的历史和文化内涵。

本文将对中国古代纹样进行分类介绍,带您一起领略中国传统纹样的魅力。

一、几何纹样几何纹样是中国古代纹样的基本形式之一,主要由线条和几何图形构成,形式简洁、规整。

几何纹样运用范围广泛,包括在陶瓷、建筑、织锦等方面的应用。

常见的几何纹样有:嵌格纹、回纹、十字纹等。

嵌格纹以方格图案为基础,通过交错排列形成形象,具有规则性和对称性,常被运用于建筑装饰中。

回纹由无数个大小相同的圆组合成,呈现出回旋的效果,常见于陶瓷器皿上。

十字纹以线条组成多个十字形状,与基地平行或垂直排列,常见于建筑和织锦上。

二、植物纹样植物纹样在中国古代的装饰艺术中占据重要地位,它把自然界的植物形象化,用以寓意吉祥、美好的寓意。

植物纹样可以分为带花、带叶、带茎三种类型。

带花植物纹样是以植物的花朵为主要元素,形态优美、富有变化;带叶植物纹样以植物的叶子为主要元素,从栩栩如生的叶子图案到充满抽象感的叶片纹样,各具特色;带茎植物纹样则注重植物的茎和枝干的装饰,形成独特的纹样效果。

植物纹样常见的有:花丛纹、草本纹、藤蔓纹等。

动物纹样是中国古代纹样中最为丰富多样的一类,反映了中国古代对动物的崇拜和喜爱。

中国古代的动物纹样常用来象征吉祥、祥瑞的寓意。

动物纹样主要分为神兽纹、鸟兽纹和鱼虫纹。

神兽纹是古代中国独特的创造,将多种动物形象融合在一起,具有神秘、神圣的象征意义。

鸟兽纹则以具体的鸟类和陆地动物为主题,展现了生动的动物形象。

鱼虫纹则强调水生动物的形象,寓意着富饶和亨通。

常见的动物纹样有:龙纹、凤纹、麒麟纹等。

四、人物纹样中国古代的人物纹样主要反映了古代人们对美好生活的向往和追求。

人物纹样通常具有浓厚的文化内涵和故事背景,是中国传统艺术中最具表现力的一类纹样。

人物纹样可以分为神仙纹、俊美纹和寿星纹。

楚国刺绣几何纹的功能特点及文化内涵公元前8世纪至3世纪的500年,是人类文化史上一个成就斐然的时代,有学者称其为人类文化史上的“轴心时代”[1]。

综观人类“轴心时代”具有代表性的艺术,除了古希腊、古印度留给人类经典的早期西方艺术样式之外,在东方、古老的中国,受老、庄“道学”思想影响的伟大的楚国艺术也给世界历史宝库留下了辉煌灿烂的艺术遗产,它是人类艺术史上独立于早期西方样式的典型的东方样式,在其后“丝绸之路”的东西方文化艺术交流中对于西方艺术产生了深刻和广泛的影响[2]。

楚国艺术的辉煌成就,除了音乐、舞蹈之外,比较突出地体现在器物、织物的装饰工艺上。

特别是织物装饰工艺,最有代表性的是刺绣艺术。

由于刺绣的平面性、纯手工性的特点,较之器物装饰来说更接近于楚人的精神脉动;又由于其伴随着男耕女织的农耕社会而生,具有人类农耕社会的本元性特征,因此楚国刺绣艺术是楚艺术中最能体现楚国社会人文精神内涵的一种工艺文化形式。

楚国刺绣艺术的辉煌成就,除了丝织面料大量使用、针法进步之外,其“恢诡谲怪、惊采绝艳”的图案装饰,是其具有独特地域艺术风貌的主要原因。

楚国刺绣中的图案就其题材类别来说,大致可分为动物纹、植物纹和几何纹3类。

动物纹主要以图腾形象的龙凤为主;植物纹主要以具有求吉辟邪功能的茱萸、莲花和生命树为主;几何纹则主要以抽象概括的菱形、方形、圆形、涡形和S形纹为主。

而楚国刺绣图案中的几何纹具有与动物纹、植物纹不同的艺术功能和文化特性,因此本研究着重对几何纹的种类、功能特点及历史文化涵义做深入的阐释。

1 楚国刺绣几何纹的种类及其功能特点楚国刺绣图案较之楚国提花丝织图案来说,几何纹所占的比重远不如提花丝织图案那样具有举足轻重的地位。

提花丝织图案由于织机工艺上的制约,主要表现题材是以菱形为主的几何纹;刺绣工艺相对来说较为自由,图案表现的题材及尺寸大小均不受工艺限制,因此变化多端的动物、植物纹就成为其表现的主要内容。

楚国刺绣中的几何纹仅仅局限于菱形、方形、圆形、涡形、S形等屈指可数的几种类型,其表现形态大多不是作为独立性的主题纹饰,而主要是作为整体图案的布局框架,表现得相对隐晦。

彩陶艺术的几何纹饰美彩陶作为一种原始艺术,纹饰是其主要的艺术语言。

在原始彩陶纹饰中,除少数能看到物象的自然形态外,绝大多数都是几何纹。

单独的、组合的、二方连续的和四方连续的,几乎涉及现代图案学中几何图案画法的所有形式和手法。

本文拟就从设计美学的角度对彩陶中的几何纹饰作一简单分析。

一、原始彩陶中常见的几何纹样式宽带纹仰韶文化早期典型的纹饰,通常是在钵体口沿外壁绘一周约2-3cm的黑色条带。

在某些长体形陶器,如葫芦瓶、细颈壶的口沿外也常用,好像给器皿戴了一条或宽或窄的黑色围巾。

三角纹几何纹中最常见的一种纹饰母题,一般可分为直边三角形和弧边三角形。

直边三角形的三条边线既平且直,极富变化,常由两个以上三角组成图案再配以圆点或直线,构成一幅幅红黑相间、虚实相衬、构思巧妙的图案。

孤边三角形是由直边三角纹发展演变而来,其构图与直边三角纹大同小异,但其曲线美比直角三角形有更多的艺术展示空间。

圆点纹此纹样既可作为纹饰的基本元素,又可作为一种母题花纹,使用起来非常灵活,大多在组合图案中起到不可或缺的填充和定点作用,因此被广泛使用于各种组合图案中。

在仰韶晚期还出现了圆点涡形纹,它以圆点为中心向四周引出弧线,形成富有动感的漩涡图案。

有的学者认为它是鸟的头部变体,故称之为变体鸟纹。

网格纹该纹样自仰韶中期开始出现,后来发展成马家窑文化的一种常见纹饰。

它常以较粗的线条勾画出圆形、椭圆形、四边形、叶片形或不规则形的边框,再由细密的斜行、横行、竖行直线交叉绘制而成,其笔法细腻,线条匀称,流传甚广,显露出史前先民高超的技艺,对彩陶文化影响巨大。

旋涡纹一种极具动感和旋律的纹饰,也是马家窑彩陶最具代表性的纹样。

卷曲旋转起伏的弧线,首尾相交成涡心,连续展开成漩涡状,恰似奔腾不息的河水。

适时再配以圆点纹作装饰,两者的结合使图案动静有致,繁而不乱,旋而不眩。

人形纹或称“蛙纹”,彩陶后期的一种典型纹样。

这种纹样处于不断发展演变中:早期有头有身,有双手双足,手足上还有五指,双手伸举,曲脚直立;中期头部消失,只留躯干,肢节增多;晚期仅留爪指或变成三角折线纹,充分展示了原始图案由具象到抽象的转化过程。

中国传统纹样-几何纹样篇--------------------------------------------------------------------------作者: _____________--------------------------------------------------------------------------日期: _____________中国传统纹样几何纹样篇中国传统纹样纹样作为中国传统文化的重要组成部分,一直贯穿于中国历史发展的整个流程,贯穿于人们生活的始终,反映出不同时期的风俗习惯。

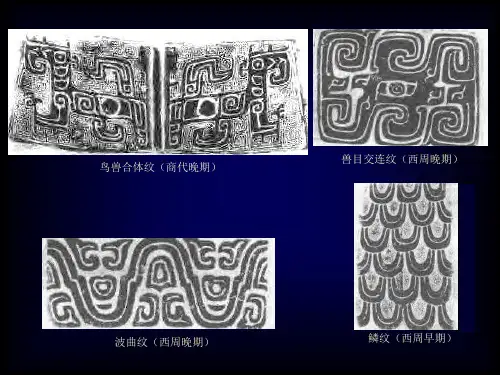

从原始社会简单的纹样到奴隶社会简洁、粗犷的青铜器纹饰,再到封建社会精美繁复的花鸟虫鱼、飞鸟走兽、吉祥图案纹样,都凝聚着相应时期独特的艺术审美观。

1、连珠纹连珠纹尤其连珠圈纹是古波斯萨珊王朝最为流行的花纹;在萨珊风格织物中,以对兽或对鸟图案母题为主,而以各种圆和椭圆的连珠作为图案装饰主题。

连珠纹图案于5~7世纪间沿丝绸之路从西亚、中亚传入我国,但在这一时期基本是作为器型排列的边饰。

连珠纹在中国的唐锦中成为数量最多,而且具有时代特色的纹饰。

至隋代,连珠纹发展为连珠圈纹,并成为各种器物的主题纹样。

波斯锦传入后,约7、8世纪时我国也曾模仿织造。

不论其产于何地,凡属此类萨珊波斯风格的织锦,皆称为“萨珊式”织锦(Sasannian’figuredsilks)。

新疆吐鲁番斯坦那出土连珠纹是从波斯萨珊王朝的装饰形式中吸收过来的唐代流行花式,传统华夏艺术思想与外来形式的结合,丰富了唐代的文化。

2、云雷纹陶瓷器装饰的一种原始纹样,图案呈圆弧形卷曲或方折的回旋线条。

圆弧形的也单称云纹,方折形也称雷纹,云雷纹是两者的统称。

云雷纹有拍印、压印、刻划、彩绘等表现技法,在构图上通常以四方连续或二方连续式展开。

出现在新石器时代晚期,可能从漩涡纹发展而来。

至商代晚期,云雷纹已经比较少见,但在商代白陶器和商周印纹硬陶、原始青瓷上,云雷纹仍是主要纹饰。

几何纹样(二)

我们来一起认识另外三种几何纹样,它们分别是绳纹、乳钉纹和曲折纹。

(一)绳纹

绳纹最早见于新石器时代的陶器,其状如绞扭、编结的绳索,故称绳纹,是中国比较古老的装饰纹样之一。

用绳子缠绕或刻有绳纹的陶排在尚未干透的陶坯上留下形状,烧成的器物上就会留有绳纹。

绳纹大多作主纹的附属纹样和器物圈足上的纹样。

随着社会的发展,明清时期的复古瓷器上也出现了绳纹的影子,其他如玉器、金银器、服饰、家具等装饰领域也常运用到绳纹。

(二)乳钉纹

乳钉纹最早出现在商代青铜器上,之后成为春秋战国至秦汉时期青铜器、玉器常用的装饰纹样之一,又被称为乳突纹,即在器物的表面形成若干个乳突状的单体纹饰(俗称乳钉)。

乳突的排列方式不一,或纵横整齐排列,或不规则排列,或将乳突装饰在其他纹样形成的空格中。

乳钉纹最早出现在祭祀女性先人的祭器上,表示对母亲的敬仰和怀念,也有祈求子孙满堂、人丁兴旺的寓意。

(三)曲折纹

曲折纹又称曲尺纹、波折纹、三角折线纹,最早出现在陶器上。

曲折纹由曲折的线条组成,如同水波纹。

曲折纹可以彩绘、刻划、拍印等。

除陶器外,青铜器、服饰、瓷器等上面都有出现过曲折纹。

新石器时代磁山文化的陶器上已有彩绘曲折纹,刻划曲折纹则见于新石器时代晚期的

陶器上,拍印曲折纹在印纹陶上较为多见,流行与仰韶文化及以后的彩陶上,特别是马场类型的陶器上。

中国还有许多富有宗教及神学色彩的几何纹样,如云雷纹、回纹等。

大家可以搜来看看哦〜那么中国传统几何纹样介绍到这里就结束了。

参考书籍《中国传统纹样图鉴》。

古代战士铠甲花纹(一)先秦时期。

1. 兽纹。

- 在先秦时期,兽纹是铠甲上常见的花纹。

这一时期的战争频繁,人们对猛兽有着敬畏之心,同时也希望从猛兽身上获取力量。

例如,虎纹在当时就很流行。

虎被视为百兽之王,勇猛无比。

战士们身着带有虎纹的铠甲,一方面是为了在战场上威慑敌人,另一方面也象征着自己如同虎一般勇猛善战。

而且,从文化角度来看,先秦时期的图腾崇拜盛行,虎是许多部落的图腾之一,将虎纹装饰在铠甲上也有图腾崇拜的意义。

2. 几何纹。

- 几何纹也是先秦铠甲上的重要花纹。

像回纹、菱形纹等。

这些几何纹的出现有多种原因。

从制作工艺上讲,当时的金属加工技术相对有限,几何纹相对简单,便于打造。

同时,几何纹具有很强的规律性和装饰性,可以使铠甲看起来更加整齐、美观。

而且在当时的审美观念中,几何纹所代表的简洁、规整也是一种美的体现。

(二)秦汉时期。

1. 云纹。

- 秦汉时期,云纹在铠甲上广泛应用。

云纹在中国传统文化中象征着吉祥、高升等美好寓意。

在军事方面,云纹的使用也与当时的军事思想有关。

秦汉时期追求军事上的灵活多变,云纹的灵动性与这种军事思想相契合。

从制作工艺来看,随着金属加工技术的发展,云纹这种相对复杂的花纹能够被更好地打造在铠甲上。

2. 鱼鳞纹。

- 鱼鳞纹是秦汉铠甲上较为典型的花纹。

鱼鳞纹的出现与铠甲的结构有关。

秦汉时期的鱼鳞甲开始大量出现,鱼鳞纹的设计既可以增强铠甲的防护性,又具有很好的装饰效果。

鱼鳞纹的排列整齐有序,一片挨着一片,就像真正的鱼鳞一样,可以有效地分散冲击力,保护战士的身体。

(三)唐宋时期。

1. 花卉纹。

- 唐宋时期,文化繁荣,社会相对稳定,花卉纹成为铠甲上的流行花纹。

例如牡丹纹,牡丹在唐宋时期被视为富贵、繁荣的象征。

在铠甲上装饰牡丹纹,不仅体现了当时的审美情趣,也反映了国家繁荣昌盛的景象。

从制作工艺上,唐宋时期的雕刻、绘画等工艺发达,能够将花卉纹精致地呈现在铠甲上。

2. 龙纹。

- 龙纹在唐宋时期的铠甲上也有出现。

赏析|中国传统纹饰——几何纹样重拾指尖力量│ 导读│ 几何图形的纹样有写实、写意、变形等表现手法。

有的取之于自然界中的各种形态,如水、火、云等,有的则是对字体的变形和二次创造,这些纹样或单独,或连续反复地排列,形成了典雅的东方纹饰艺术特点。

从商周时代开始,我国有了陶瓷、青铜等器物的铸造,并且逐渐的,人类借鉴自然界中的各种形状,给器物纹上不同的纹样,从动物纹、植物纹到自然界中的各种几何纹样,慢慢发展成丰富的纹饰文化。

云纹云纹是我国丰富多彩的装饰纹样中典型的一种,被广泛装饰在古代汉族建筑、雕刻、服饰、器具及各种工艺品上。

云纹形态多样,有十分抽象规则的几何图形,也有生动形象的自然图形。

云纹象征高升和如意,经过几千年的发展演变,云纹图案得到不断的丰富,每个历史时期的云纹样式,都融人各自时代因素的不同风貌。

古代人们长期的采集和耕作实践,对云和雨决定收成的影响产生期盼和敬畏,使云在人们心中得到升华和抽象,对之产生崇拜和敬畏之情。

云纹一般是由深到浅,或由浅到深过渡自然的花型,也有由里向四周逐渐散开的云纹,一种或多种色彩深浅层次变化,使图案有立体感,显示细腻而生动逼真。

云气纹云气纹是一种用流畅的圆涡形线条组成的图案,是汉族传统的装饰纹样。

云气纹产生的根本原因是汉魏时代,汉族民间对自然的崇尚和对神仙的崇拜。

从商周的“云雷纹”、先秦的“卷云纹”、两汉的“云气纹”和隋唐以来的“朵云纹”、“如意纹”,都是当时典型的、定型化的纹饰,在陶器,青铜器,漆器,铜镜到陶瓷,都能看见它活跃的身影。

火纹火纹为太阳的标志,因此,它的特征是圆形。

《周礼·冬官·考工记·画缋》:“火以圜”。

说明火的图像是圆形,圜就是圆涡状Y形的火纹。

古人认为太阳即是火,因此圆形纹饰是太阳之像。

火,古人当作伟大的自然力量加以崇拜,通常施于簋,鼎、爵、斝、壶和卣上。

青铜器上的火纹,在圆形微凸的曲面上,中有三到八道旋转状弧线,以表示光焰的流动,中心有一圆圈;有的中心没有圆圈,也有的没有旋转弧线,因其近似水涡,呈圆形,故也称为“圆涡纹”、“涡纹”。

解密中国瓷器上的几何纹

中国陶瓷发展源远流长,在远古时代的人类已经能捏土烧陶。

据说,一开始是一不留神在陶器上留下了花纹,后来就成了有意识的绘刻装饰。

而且随着人类的脑洞大开,陶瓷器上的画片也从线条点点,变得越来越丰富、复杂。

几何纹是出现最早、也最简洁的纹饰,属于原始装饰纹样。

它以点线面组成多种规则的几何图形而得名,在商周时期是陶瓷中的主角,秦汉后便逐渐沦落为辅助纹饰了。

现在绝大多数瓷器上都能看到几何纹的身影。

|绳纹

(粗绳纹)

(细绳纹)

解说:绳子在陶器上压出的印痕,有粗绳纹和细绳纹。

历史:绳纹是原始纹饰之一,新石器时代早期就有了。

当时的人比较随意,所以会看到纵向、横向、斜向、交叉、重叠、中断等等不同情况。

|垂幛纹

(垂帘)

解说:形似垂悬的幕帐,就是表演台幕帘上方的垂帘。

历史:新石器时代彩陶器常见的纹样之一。