才女林徽因的8张私人面孔

- 格式:docx

- 大小:22.02 KB

- 文档页数:9

民国有佳人,绝代名徽因—林徽因最全照片集本文荟萃了多幅林徽因珍贵老照片,相当一部分很少流传出来。

群友“窗子内外”提供了不少照片及背景说明,在此深表谢意。

童年林徽因(1912 年,8岁的林徽因与表姐妹们。

右二为林徽因的亲妹妹麟趾,后夭折)少女林徽因1916年,林徽因在培华女子中学开始接受英国贵族式的教育,优裕的生活和良好的教育使她和一同上学的表姐们个个文雅出众,谈吐得体。

她们身着五四时代女学生的改良装,在北京最好的一家照相馆拍下合影。

林徽因原籍福建闽侯,父亲林长民是民国初年闻名士林的书生逸士,又是倡言宪政、推进民主政治的著名政治家。

后被段祺瑞政府任命为司法总长。

随着父亲升迁的脚步,林徽因一家也有杭州搬到上海,而后迁居北京。

图为1920 年,林徽因与父亲林长民的合照。

1920 年,林长民以“国际联盟中国协会”成员的身份被政府派赴欧洲考察。

这次为时一年半的长旅,林长民携女同游,他在给林徽因的信中说道:要汝观览诸国事物增长见识;近我身领悟我胸怀;扩大眼光养成将来改良社会的见解和能力。

……”图为林徽因在海轮上与友人在一起)1920 年林徽因在伦敦寓所的壁炉前阅读)在新奇世界里,林徽因敞开心灵取吸收知识,萌生出对未来建筑事业的愿望。

同时她也因远离故土而感到孤独。

此时她结识了徐志摩,两人向彼此敞开心扉,她受到徐志摩迅疾而强烈的追求。

最终十六七岁的林徽因选择郑重珍藏这份感情,报以朋友间的敬重和挚爱。

图为1920 年在伦敦的林徽因。

名媛林徽因(林徽因和她父亲,时任民国司法总长林长民先生,在家一起用餐)(梁启超携梁思庄与林徽因游览长城。

梁思庄是梁启超次女,著名图书馆学家。

)泰戈尔访华时陪同,左一是梁思成)泰戈尔访华时陪同,后排左一是徐志摩)(1924 年5 月8 日,新月社举行晚会庆祝泰戈尔64 周岁生日,林徽因扮演泰戈尔诗剧中的公主)年代,林徽因与梁思成在美国留学期间参加化装舞会)(林徽因留美期间与同学们的合影。

旷世才女林徽因在民国时期的著名才女中,林徽因的才艺似乎比萧红和张爱玲等显得更全面一些,人生际遇也更幸运。

她不仅最早加入了“新月社”,在诗歌、小说、散文、戏剧、绘画、翻译等方面成就斐然,还致力于建筑专业,成为我国第一位女性建筑学家,被胡适誉为“中国一代才女”。

她几乎标志了一个时代的颜色,出众的才,倾城的貌,情感生活也像一个春天的童话,幸福而浪漫。

气质如兰的多才少女林徽因1904年6月10日出生于杭州,原籍福建闽侯。

父亲林长民是诗人兼书法家,早年留学日本,与黄花岗七十二烈士中的林觉民、林尹民是堂兄弟。

林长民是新派人物,他思想开朗,曾任北洋政府司法部长。

1916年把自己的掌上明珠送入教会学校——北京培华女子中学,接触西方文化,学会一口流利的英语。

1920年4月随父赴欧洲,游历伦敦、巴黎、日内瓦、罗马、法兰克福、柏林、布鲁塞尔等地,开拓了自由的视野。

同年入伦敦圣玛丽女校学习。

在此期间,林徽因受邻居女建筑师的影响,立志将来以建筑为业。

这年10月,本来是留学读经济的徐志摩却对文学发生了兴趣,辍学到处游览。

他在伦敦听说著名的书法家兼诗人林长民来了,即上门求教,不意竟因此邂逅了美若天仙的少女林徽因,当即堕入爱河,开始了几乎疯狂的追求。

然而24岁的徐志摩比林大了整整8岁,而且已经是两个孩子的父亲,他的妻子张幼仪与孩子当时就在伦敦!林徽因了解到这个情况,又为火辣辣的情书所感动,她被折磨得辗转难眠。

在徐志摩发动多次进攻之后,看似牢固的防堤也决了口,她说:我不是个感情随意的女子,你必须在我与张幼仪之间作出抉择。

浪漫的徐志摩回家后就告诉张幼仪“准备离婚”。

张感到十分突然,但也理智,随即带着孩子往德国留学去了。

徐志摩的父亲是一个银行家,气愤之下宣布断绝了父子关系,停止了对徐志摩的经济供应。

林长民与维新派首领梁启超是好友,临出国前他已将爱女林徽因许配给了梁的二公子梁思成,尽管他们只是订婚,也尊重爱女的选择,但还是感到以后无法交代,就给徐志摩写了一封信,信中说:“阁下用情之烈令人感悚,徽亦惶恐不知何以为答,并无丝毫mockery(嘲笑),想足下误解了。

解读才女林徽因解读才女林徽因文/ 清清河边一百个人的心里有一百个林妹妹。

我心中的才女应当是蕙质兰心的凡间的精灵,她们应该有着超乎常人的才华,更有着逼人的睿智、纯净而灵秀的气质。

宋代婉约派女词人李清照和近代的奇女子林徽因是我最欣赏的两位才女。

参考易安居士的诗词所流露的神韵,文词绝妙,鬼斧神工,前无古人,后无来者,所以她应该天生就是一个美人坯子。

平心而论,比起李清照、张爱玲等响当当的才,林徽因在文学上的才华并不算太突出,不过林徽因的才华并不仅仅在文学上,她也是中国著名的建筑学家、中国第一位女性建筑学家,同时也被胡适誉为中国一代才女,更让人艳羡的是,她的感情世界有过三个非常优秀的男人:一个是爱她的丈夫——大建筑学家梁思成,一个是多情的大诗人徐志摩,一个是学界泰斗、为她终身不娶的金岳霖。

林徽因在建筑上的成就不是我今天想探讨的主题。

我感到惊奇的是:无论从外形还是才情都这么优秀的三个男人,何以都拜倒在她石榴裙下,而且竟然都可以对她死心塌地?她又是如何处理所有的这些微妙的关系?我突然想到一个词——运筹帷幄,但又立刻被我否定了。

我绝不敢也不会用这个词来形容这个集佳话、传奇、才艺、美貌于一身的奇女子,因为我觉得,她不是一个有心机的女人,恰恰相反,她应该是一个特别没心机特别真实的女子,所以她才能这么深深地把敬慕她的人打动。

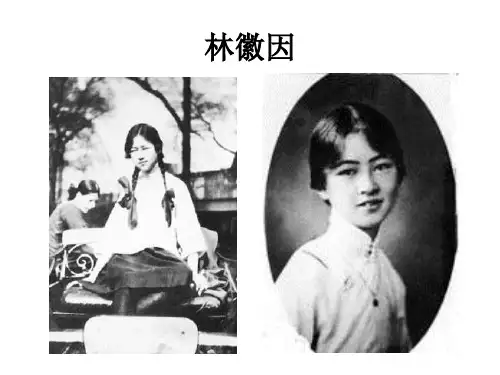

一、林徽因与徐志摩参考林徽因的照片,她长得真的很漂亮,是一种文静的秀美,很有大家闺秀的典范。

而徐志摩是才华横溢的诗人,更有着英俊的外形,才子佳人的故事的发生,本来就不新奇。

只是,如林徽因本人后来所说,“我所受的教育是旧的,变不出一个新的人来”。

虽然林徽因在建筑上的成就才是主要的,但是她也在诗歌、小说、散文、戏剧等方面都有所建树,其中下面的这两首是我比较喜欢的:1、无题什么时候再能有那一片静;溶溶在春风中立着,面对着山,面对着小河流?什么时候还能那样满掬着希望;披拂新绿,耳语似的诗思,登上城楼,更听那一声钟响?什么时候,又什么时候,心才真能懂得这时间的距离;山河的年岁;昨天的静,钟声昨天的人怎样又在今天里划下一道影!2、那一夜那一晚我的船推出了河心,澄蓝的天上托着密密的星。

女人公敌林徽因一生经典老照片1907年,这是林3 岁时候的照片,典型闽粤小姑娘样儿。

林徽因(1904年6月10日-1955年4月1日),福建闽县(今福州)人,出生于浙江杭州,原名林徽音,其名出自“《诗·大雅·思齐》:大姒嗣徽音,则百斯男”。

徽音也就是美德的意思。

后来,林徽因在报刊杂志上发表文章,却常被人误认为当时一作家林微音,就索性改名叫徽因。

林徽因出生在一个官僚知识分子家庭。

祖父林孝恂进士出身,历官浙江金华、孝丰等地。

父亲林长民毕业于日本早稻田大学,擅诗文,工书法,曾任北洋政府司法总长等职,是一个新派人物。

许多八林徽因的文章说,说林是小妾所生,且其母至死,都没被扶正。

反正,就是被冷宫了一辈子。

事实是,林的母亲是续弦,是正室,却是个不得宠的正室。

林长民的原配夫人因病去世,没留下子女。

林的母亲生了几个小孩,只有最大的林徽因活了下来。

后来,林长民又娶了姓程的小妾,就长期住在小妾的居所。

这位小妾后来又陆续生了几个儿女。

这种家境下,让一个女孩子保持一颗童心,该有多难。

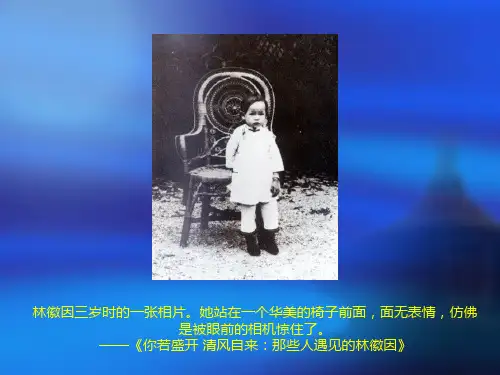

1916年,12岁,林徽因(右一)在北京培华女中的照片。

1914年起,林长民在北洋政府任职。

林家玩起了搬迁过家家,一会搬到北京,一会搬到天津,最终又搬回了北京。

林徽因在组织工作中能力出众,而这个能力并非与生俱来。

林长民忙于政事,常年无暇顾家。

林徽因的两位母亲也病着,家里上下里外,几个弟妹,都需要十二三岁的林徽因打点照料,她俨然是一个民国的探春,事情逼着,不早熟也得早熟。

这带来的正面效果是,林长民对女儿善于料理家务的能力褒奖有加。

1920年,16岁,其父林长民携她游历欧洲。

1920年春,林长民携女儿林徽因赴英国,身份是中国国际联盟同志会驻欧代表。

其时林长民44岁,林徽因16岁。

同年10月,徐志摩从美国来到伦敦,入伦敦大学政治经济学院读书。

林家父女和徐志摩相识,是在国际联盟的一次讲演会上。

“我在伦敦政治经济学院混了半年,正感到闷想换路走的时候,认识了林宗孟(林长民字宗孟)。

林徽因传中写林徽因外貌的句子

林徽因是中国近代女性史上的一位杰出人物,她不仅是一位杰出的建筑师和诗人,还是一位美丽的女性。

在她的传记中,有许多描写她外貌的句子,下面我将为大家介绍几个精彩的例子。

首先,林徽因的眼睛是她最具有辨识度的部位之一。

传记中写道:“她的眼睛像深邃的湖水,幽静而清澈,透着一股柔和的光芒。

”这句话生动地描绘了林徽因温柔的气质和她深邃的双眸,给人留下了深刻的印象。

其次,林徽因的容貌也给人留下了深刻的印象。

传记中写道:“她的脸上,有一种神秘的气质,美丽而不花哨,清纯而不单薄。

”这句话恰当地表达了林徽因清纯而美丽的形象,让人感受到她那独特的气质和美丽的魅力。

最后,林徽因的身材也是她的一大优点。

传记中写道:“她的身材高挑而修长,优雅而不失凌厉。

”这句话描绘了林徽因高贵而优雅的身姿,给人留下了深刻的印象。

她的身材不仅让人赞叹,还充分展现了她的自信和气场。

总的来说,林徽因的外貌充满了独特的魅力和个性。

她的深邃的眼睛、清纯的容貌和高挑的身材都是她的优点。

她的形象不仅令人印象深刻,还充分展现了她的自信和魅力。

希望我们能够从林徽因的故事中汲取力量,成为像她一样优雅、自信、有个性的女性。

- 1 -。

才貌双全的民国校花

作者:暂无

来源:《农家之友》 2017年第4期

民国时的女子不仅貌美,还很有才华,一起来欣赏下这些大名鼎鼎的校花。

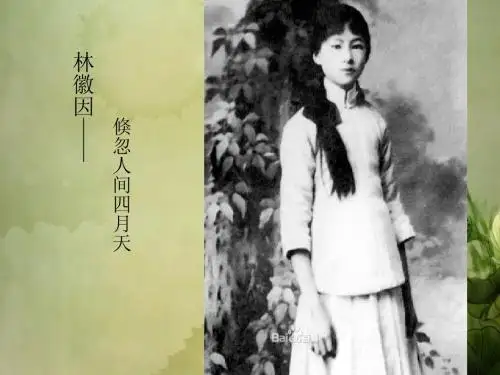

林徽因

作为文艺青年心中的“人间四月天”,林徽因的名字已是一段传奇。

1904 年6 月10 日出生的她,似乎天生具备诗人气质,但却选择攻读建筑学。

1928 年,她选择与梁思成结婚,而不是新诗诗人徐志摩。

在建筑学的领域,林徽因成果斐然:她参与设计了人民英雄纪念碑、倡导保护古建筑,以现代方法研究古代建筑学。

陆小曼

世人知道陆小曼的名字,多半是缘于诗人徐志摩,这对于一个才女,是幸福亦是悲哀。

陆小曼出生于1903 年11 月7 日的上海,15岁进入北京圣心学堂,兼有上海女子的明丽活泼与北京女子的秀美端庄,校园里都称呼她为“女皇”。

可惜的是,徐志摩去世后,陆小曼一直没有将自己的才华发挥于世,在个人感情上,也只是与翁瑞午维持“十分尴尬的同居生活”。

杨绛

1932 年,杨绛成为清华大学研究院外国语文学系研究生。

这是重要的一年,在这里,她认识了钱钟书,拥有了一座快乐的“围城”。

龚澎

龚澎在重庆时,在周恩来的领导下,成为中共第一位新闻发言人。

她在与各国通讯社的交往中,以流利的英语、缜密的思维、机智的反应、美丽的品貌,给外国记者们留下了深深的、几十年后仍然记忆犹新的良好印象。

有的外国记者“因她的魅力而发狂”,有的外国人暗自表示对她的倾慕之情。

毛主席对她也是称赞有加,说她是天生丽质。

据说龚澎在周总理手边工作时,当时实行内部介绍婚姻,男同胞是排着队来的。

(佚名)。

才女林徽因的父亲:林长民的生平简介本文导读:1902年赴日本留学,入早稻田大学学习研究政治、经济。

1909年回国,执教福州法政学堂。

是年福建省谘议局成立,被聘为秘书长。

1911年武昌起义后赴上海,以福建省代表参加独立各省临时会议。

次年初临时参议院成立,为秘书长,参与草拟《中华民国临时约法》。

5月参与组织共和党,担任干事之一。

1913年被推为众议院议员,4月任秘书长。

5月参与将共和党与民主党、统一党合并为进步党,任政治部部长,拥戴袁世凯为正式大总统。

次年任北京政府国务院参事。

1917年7月出任段祺瑞内阁司法总长,11月辞职。

1919年著文反对巴黎和会袒护日本,将原德国在中国山东的一切权益转让给日本。

1923年任北京政府宪法起草委员会委员。

是年9月反对直系军阀首领曹锟贿选总统,南下上海参与反直运动。

1925年11月24日,参与反奉时兵败身亡。

林长民是民国初年闻名士林的书生逸士,又是倡言宪政、推进民主政治的著名政客。

少年时林长民在林氏家塾中读书,受业于饱读诗书的闽中名士林纾,也由此获取了最初的西学知识。

光绪二十三年林长民中秀才,但他为更大的志向放弃了科举。

也是这一年,他弃举业在家苦学英文、日文。

他的父亲林孝恂为他请了两位"洋老师",一位是加拿大籍,另一位是日本籍。

1906年林长民赴日留学,不久回国,在杭州东文学校毕业后再度赴日,就读于早稻田大学预科及大学部政经科。

林长民是日本留学生中公认的明星式人物。

他热心社会公益,乐于为人排难解纷;他善于辞令,滔滔雄辩;三有家财,"家本素封,交际所需,不匮於用";四有胆识,遇事肯担当,决无畏葸之态。

但是日本的天地并没有把林长民变成一个激进的革命青年,他仍希望通过自己的从政,以改良的方式实现立宪政治。

因此当堂弟林尹民、林觉民慷慨陈词,宣扬革命的宗旨时,林长民则注重于广泛的交流结纳。

他认识日本名流犬养毅、尾崎行雄,也熟识中国名人张謇、岑春煊、徐志摩;与汤化龙、孙洪尹、刘崇佑、徐佛苏等留日的立宪派志士订为深交;也结交君宪派的杨度,同盟会的宋教仁。

林徽因的生平简介林徽因是当时不可多得的才女,著有著名的现代诗篇,辞藻飘逸轻灵,集诗气才气美貌于一身。

林徽因是我国近现代史上著名的女诗人,少年时期赴美留学,与丈夫梁思成共同修习了建筑学,因此她也是我国少有的女建筑家。

下面是店铺搜集整理的林徽因的生平简介,希望对你有帮助。

林徽因的生平简介林徽因(1904年6月10日-1955年4月1日),女,汉族,福建闽县(今福州)人,出生于浙江杭州。

原名林徽音,其名出自“《诗·大雅·思齐》:大姒嗣徽音,则百斯男”。

后因常被人误认为当时一作家“林微音”,故改名“徽因”。

中国著名建筑师、诗人、作家,人民英雄纪念碑和中华人民共和国国徽深化方案的设计者之一、建筑师梁思成的第一任妻子。

二十世纪三十年代初,同梁思成一起用现代科学方法研究中国古代建筑,成为这个学术领域的开拓者,后来在这方面获得了巨大的学术成就,为中国古代建筑研究奠定了坚实的科学基础。

文学上,著有散文、诗歌、小说、剧本、译文和书信等,代表作《你是人间四月天》、《莲灯》、《九十九度中》等。

其中,《你是人间四月天》最为大众熟知,广为传诵。

林徽因是中国著名的建筑学家和作家,为中国第一位女性建筑学家,同时也被胡适誉为中国一代才女;1904年出生于浙江杭州一个官僚知识分子家庭;1916年入北京培华女子中学,1920年4至9月随父林长民赴欧洲游历伦敦、巴黎、日内瓦、罗马、法兰克福、柏林、布鲁塞尔等地,同年入伦敦圣玛利女校学习。

1921年回国于复人培华女中读书。

1923年参加新月社活动。

1924年留学美国,入宾夕法尼亚大学美术学院,选修建筑系课程,1927年毕业,获美术学士学位。

同年入耶鲁大学戏剧学院,在G.P.帕克教授工作室学习舞台美术设计。

1928年3月与梁思成在加拿大渥太华结婚,婚后去欧洲考察建筑,同年8月回国。

1949年以后,林徽因在美术方面曾做过三件大事:第一是参与国徽设计,第二是改造传统景泰蓝,第三是参加天安门人民英雄纪念碑设计,为民族及国家作出莫大的贡献。

民国珍贵老照片:图二踩高跷的林徽因,图四宋氏三

姐妹合影

展开全文

图一:打扮时髦的金默玉。

金默玉是清朝最后一位格格,她是爱新觉罗·善耆最小的女儿。

金默玉年轻时有着一颗叛逆的心,她曾经瞒着家人去日企打工,画着精致的妆容,烫着时髦的卷发,穿着合体的旗袍,俨然是一位职业女性。

图二:踩高跷的林徽因。

在我们的印象中,林徽因是一位知性、婉约的民国才女,但

是她也有俏皮可爱的一面。

照片中林徽因穿着学生装,稳稳的站在高跷上,左脸颊上露着一个深深的酒窝,对自己踩高跷的技术十分自信。

图三:托腮沉思的关紫兰。

关紫兰在油画上有很深的造诣,她的代表作有《水仙花》《小提琴》等。

同时,关紫兰也是一位颜值与才华并存的女子,照片里的她左手托腮,一副大家闺秀的气派。

图四:宋氏三姐妹。

提起民国历史上的姐妹花,宋氏三姐妹绝对是首屈一指的。

大姐宋霭龄,二姐宋庆龄,小妹宋美龄,由于信仰和追求不同,她们后半生总是聚少离多。

图五:孟小冬和梅兰芳合影。

孟小冬和梅兰芳,一位是梨园冬皇,一位是伶界大王,怎么看都是天生一对,但是这两位京剧界泰斗最终却不欢而散。

后来孟小冬嫁给了杜月笙,70岁时因病去世。

我是出口未成章,一位90后的历史爱好者,原创不易,希望您能喜欢我的文章,谢谢。

林徽因少女美貌描写

林徽因是中国现代文学史上的重要女性作家和文化名人,同时也是一位美女。

她的美貌不仅来自于外在的容貌,更是一种内在的气质和才华的流露。

在她的小说中,她经常描写女性的美貌,而她自己也成为了文学作品中的美女形象。

林徽因的美貌被人们称为“出水芙蓉”,形容她清丽脱俗、美若天仙。

她的长相具有典型的东方美,鹅蛋脸、柳叶眉、杏核眼、樱桃小口,特别是一头乌黑亮丽的长发,更是为她增添了几分神秘和诱惑。

她的气质也非常出众,有一种温润如玉、含蓄高贵的风范,让人不敢直视。

在林徽因的小说中,她描写的女性美貌也多是具有东方风情和灵动之美。

她的女性形象往往是纤细婉约、温柔善良、明眸善睐。

比如在她的小说《红玫瑰与白玫瑰》中,她刻画的女主角白玫瑰就是一个典型的东方美女形象,她的容貌、身世和性格都是一种东方的神秘和柔美。

在《撒哈拉的故事》中,她又描写了一个身材高挑、面容姣好的女性形象,她的美丽和自信是她在沙漠中生存的源动力。

总的来说,林徽因的美貌描写不仅是对她自己的赞美,更是对东方女性美的一种表达和赞美。

她用她的笔为东方女性树立了一个美丽和自信的形象,也启发了后人对于东方美的认知和探索。

- 1 -。

林徽因不为人知的另一面:性格急躁,吵架会用3种语言从不落下风林徽因的长相挺有迷惑性的,镜头前永远是温婉、优雅、笑脸盈盈,但在现实生活中,她却以话痨、爱争辩、暴躁、不留情面著称。

我们可以通过她的朋友们的描述略知一二。

至于话痨——她的好朋友费慰梅,做了这样的描述他老朋友会记得他是怎样滔滔不绝地垄断了整个谈话。

她的健谈是人所共知的,话题从诙谐的轶事到敏锐的分析,从明智的忠告到突发的愤怒,从发狂的热情到深刻的蔑视,几乎无所不包。

至于爱争辩——有她的地方就是聚会的中心梁宗岱和叶公超是出了名的能言善辩,但是遇到林徽因,也要败下阵来。

他喜欢奇谈怪论,林徽因较真又不服气,两个人时常争辩得面红耳赤。

最后败下阵来的,一定是梁宗岱。

据说有一次,梁思成、林徽因做东,邀请叶公超和梁宗岱等好友一起吃饭,叶公超和梁总岱,这两位埋头苦吃,不发一语。

在场的杨振声很奇怪,“你们怎么只顾着吃菜。

”叶公超叹了口气,放下筷子,指了指筷子不动嘴巴却动个不停的林徽因。

两人会心一笑。

至于暴躁——她可以用三种语言,和不同的人说话。

跟梁思成,她可以用流利的英文怼的梁思成哑口无言;跟保姆,她可以用标准的普通话,丝毫不落下风;跟她那个相爱相杀的母亲,则是用福建家乡话吵,别人就无从知晓她最难堪的家庭关系。

基本没人能吵得过林徽因。

至于不留情面——她甚至当面斥责过大领导。

林徽因对古建筑的爱,实为深沉。

也因为这份深情,为了保护北京城和古建筑,在一次座谈会上,她愤怒之极,指着当时的北京副市长的鼻子大骂:“你们把古董拆了,将来要后悔的,即使把它恢复出来,充其量也只是假古董。

”激烈的言语,一度让场面变得很尴尬。

而这一切,归结到底,是因为她的原生家庭。

复杂的家庭关系,成就了这样一个多面的林徽因。

千金小姐不假,却有一个不受宠的母亲聊到林徽因的性格养成,一个无法绕过的人物,便是她的母亲何雪媛。

林徽因出生在书香门第。

爷爷林孝栒,进士出身,早早地便接受过西方的政法教育。

奶奶游氏,精通琴棋书画的大家闺秀。

才女林徽因的 8张私人面孔(组图).cn 2004年07月01日21:42 东南快报林徽因档案1904年6月10日出生于杭州,祖籍福建。

1916年入北京培华女子中学。

1920年4月-1921年,随父林长民赴欧洲游历。

1924年与梁思成一道留学美国,入宾西法尼亚大学戏剧学院,选修建筑系课程。

同年入耶鲁大学戏剧学院学习舞台美术设计。

1928年8月回国,受聘于东北大学建筑系。

1931年受聘于北平中国营造学社。

1949年之后,在美术方面曾做过三件大事:参与国徽设计、改造传统景泰蓝、参加天安门人民英雄纪念碑设计。

1955年4月1日,因肺结核久治无效逝世。

美女林徽因、建筑师林徽因、诗人林徽因、两段惊世爱情的女主角……也许是要为那个灰色动荡的时代找一个偶像,这个带着贵族气息、美貌、充满才气的女子的一生,就这样被浓缩成了几个公众化的身份。

实际上,这只是这个时代偶像最符合外人意愿的部分。

这个在林、梁两个大家族中成长、成熟,经历过几十年的军阀混战、民族主义革命、日本侵略、残酷内战以及严厉管制的女人,走过的是一个兼顾普通人与名人的完整人生。

以下的8张面孔,也许可以组成传说之外的林徽因。

陆官巷的“天才女儿”没有人会忘记那张照片,刊登于各种关于林徽因的书籍———1920年的伦敦,44岁的父亲林长民和16岁的林徽因亲密无间。

在林徽因面前,这个出入于各种社会政要人群的父亲从来都不是封建的家长。

他以朋友式的热情欣赏着女儿天赋的才情与美丽,他常常感慨“做一个‘天才女儿’的父亲,不是容易享的福,你得放低你天伦的辈分先求做到友谊的了解”。

这个“天才女儿”的出生和成长,背靠的是在封建社会积极接受西学的林氏家族。

1904年6月10日,杭州陆官巷林家大宅。

一声婴儿啼哭,带给了这个家庭不同以往的生气。

这是林长民和浙江嘉兴一富商的女儿何雪媛结婚8年后的第一个孩子,也是这个末代书香门第这一代中的第一个孩子。

这个漂亮的女婴很快赢得了全家人的珍爱。

女婴两岁时,父亲林长民游学日本,尚是幼童的她便跟着祖父生活在杭州的大家庭里。

相伴的是思想开明、满腹经纶的翰林祖父,和擅长书法、旧学修养颇深的才女姑姑。

林徽因的天资聪慧从那时开始表露。

5岁时,和表姐妹一道师从大姑母,她是最聪明的一个,看似不经心地听讲,却总能过目不忘,出口成章;7岁时,承担起全家和在外父亲的通信事务,她是最让人放心的一个,信来信往,常常是言辞生动、应答得体;9岁时,开始教堂弟认字,并对家中的藏书、书画发生兴趣;14岁时,她独自一人编成一本家藏字画目录。

这样的灵秀让她赢得了太多人的疼爱,她像是这个家族的明珠。

但,欢笑与阳光不是这个“天才女儿”童年生活的全部内容。

在那个新旧更替的时代,亦新亦旧的林家大宅里也存在着封建的阴影。

母亲的唯一听众父母的婚姻是为了维系林家香火的旧式结合。

以妾的身份被娶到林家的母亲何雪媛,虽有端正的容貌,却是没有受过教育的旧式女子,而且不善女红和持家,因此既得不到丈夫的爱情,也得不到婆婆的欢心。

林徽因的出生算是为她的母亲带来了一丝安慰,但这快乐转瞬即逝。

林徽因出生后,何雪媛又连续生了一男一女,但相继夭折。

1912年,林长民娶了第三位夫人程桂林,程氏很快为林家生了一个女儿和四个儿子。

这让何雪媛对向往中的幸福生活彻底绝望。

当家中宽敞的前院响起三娘和弟妹们快乐的喧闹声时,何氏的辛酸只能说给女儿听。

林徽因的童年因此蒙上一层挥之不去的阴影。

林徽因的儿子梁从诫曾经这样回忆母亲的童年、少年:“她依恋父亲,却恨他对自己母亲的无情;深爱母亲,又恨她无知不争气;疼爱着几个异母的弟妹,却难以平息母亲和三娘之间永无休止的怨愤。

”伦敦的孤独少女1937年11月9日,林徽因给好朋友沈从文写了一封信,回忆父亲,以及和父亲一起的伦敦生活。

“我独自坐在一间顶大的书房里看雨,那是英国不断的雨……(我)一个人吃饭,一个人咬着手指头哭———闷到实在不能不哭!理想的我老希望着生活有点浪漫的发生,或是有个人叩下门走进来坐在我对面同我谈话,或是与我同坐在楼上炉边给我讲故事,最要紧的还是有个人要来爱我。

我做着所有女孩做的梦。

而实际上却是天天落雨又落雨,我从不认识一个男朋友,从没有一个浪漫聪明的人走来同我玩。

”信中的“我”是1920年的林徽因。

1920年4月,16岁的林徽因跟随父亲到达多雾的伦敦。

从8月7日到9月15日,她跟随父亲,足迹遍及日内瓦、罗马、福兰克福、柏林、布鲁塞尔……回到伦敦之后,林徽因按照父亲的计划,考入伦敦圣玛利亚女子学院学习,父女俩的卜居生活正式开始。

由于有教会学校的英语基础,林徽因很快适应了英国的人文环境。

而林长民则交游不断,忙碌于国联事务。

林徽因成了父亲伦敦客厅的女主人,每天接待许多前来拜访父亲的中外人士。

这种社交活动虽然让林徽因多了一个了解社会的窗口,也让她倍感孤单,直至徐志摩的出现。

梁家的新派媳妇1928年3月21日,穿着自己设计的东方式结婚礼服,林徽因做了梁思成的新娘、梁家的儿媳。

看起来,这是一桩门当户对、才子佳人的美满婚姻。

但实际上,在那个正经历变革的时代,在梁家,这个漂亮、活泼、热情的儿媳并不一直都讨所有人喜欢,比如婆婆。

1923年夏天,遭遇突然车祸的梁思成因骨折住进医院。

那是6月的酷暑,炎热难当,梁思成有时热得只穿一件背心。

林徽因去了就坐在床边,与他开玩笑,有时还用湿毛巾替他擦汗。

这一切让梁启超的夫人李蕙仙勃然大怒。

加上之前林徽因与徐志摩为接待泰戈尔而频频出现在公众场合,李蕙仙更认为是有辱门庭,直至1924年病逝时也不肯接受林徽因成为梁家儿媳。

受母亲的影响,梁启超的长女梁思顺也不肯接受父亲关于这场婚事的安排。

在这场争执中,梁启超成了和事老。

经过三番五次的写信劝说,梁思顺算是接受了林徽因。

1928年,弟弟的婚礼就由这个姐姐主持,在中国驻加拿大领事馆举行。

北总布胡同的怨妇北京北总布胡同三号有一座用方砖铺地的四合院。

院内的中式平房里,有几件从旧货店里买来的老式家具,一两尊在野外考察中拾到的残破石雕,宽阔的门窗镶嵌着精心设计的木格子。

这里是林徽因和梁思成第一个独立的家。

1931年,林徽因、梁思成辞东北大学教职入中国营造学社,全家搬到这里。

此时,林徽因已经是一个孩子的母亲。

1929年8月,他们的第一个女儿出生,取名再冰,以此纪念已故祖父梁启超。

1932年8月,他们的儿子梁从诫出生。

从这年秋天开始,林徽因的生活突然变得纷杂、繁忙。

中国营造学社的工作刚刚开始,林徽因又要应付繁重的家事,常常是忙得不可开交。

对建筑学的迷恋和强烈的事业心常使她为流逝于家庭琐事中的时间而痛惜,她陷入了事业与家庭两难顾全的境地。

林、梁的好朋友费慰梅曾经记述过这段生活:“徽因正在经历着可能是她生平第一次操持家务的苦难。

并不是她没有仆人,而是她的家人包括小女儿、新生的儿子,以及可能是最麻烦的、一个感情上完全依附于她的、头脑同她的双脚一样被裹得紧紧的妈妈。

中国的传统要求她照顾她的妈妈、丈夫和孩子们,监管六七个仆人,还得看清楚外边来承办伙食的人和器物,总之,她是被要求担任法律上家庭经理的角色。

这些责任要消耗掉她在家里的大部分时间和精力。

”客厅里的健谈太太1920年末,以周作人为中心的文化圈子逐渐形成,各种文化沙龙成为时尚。

沙龙到了1930年,最著名的场所莫过于林徽因在北总布胡同的寓所。

因为女主人的才情,这里常常是雅事不断,学者鸿儒川流不息,时人因此亲切地称之为“太太的客厅”。

常是这个客厅座上客的费正清夫妇还清晰地记得当时的林徽因:“其他老朋友会记得她是怎样滔滔不绝地垄断了整个谈话。

她的健谈是人所共知的……她的谈话同她的著作一样充满了创造性。

话题从诙谐的轶事到敏锐的分析,从明智的忠告到实发的愤怒,从发狂的热情到深刻的蔑视,几乎无所不包。

她总是聚会的中心人物,当她侃侃而谈的时候,爱慕者们总是为她那天马行空般的灵感中所迸发出来的精辟警句而倾倒。

”费氏夫妇的点评并不夸张,林徽因影响了太多来“太太的客厅”的人,以一种潜移默化的方式。

萧乾曾细致记下过第一次在客厅见林徽因的情景:那时的肺病就像今天的癌症那么可怕。

我以为她一定是穿着睡衣,半躺在床上接见我们呢!可那天她穿的却是骑马装。

她完全没有提到一个“病”字,她比健康人还要精力旺盛、还要健谈。

战争中的激进者衡量一个人对国家的感情,战争也许是最好的标尺。

所有的模糊、含糊,在这个时候都会变得分明,即使是在同一个家族里。

1935年秋,日军的全面进攻已经迫在眉睫,林徽因所在的国立大学正在做南迁的准备。

在忙着为迁移做准备时,林徽因在北平的姨母家见到了本地的亲戚,他们仍像往常一样,准备在日本人的统治下生活。

他们问她:“你为什么那样心情激动地准备南迁呢?即使这里成立自治政府,那又怎么样呢?对我们丝毫没有影响。

我们的房子还在这儿。

北平还是中国的,不是日本的,生活还像平时那样过。

”看着家族圈子里出现背叛祖国利益的变节行为,林徽因和梁思成无比痛心,却也无可奈何,只能用尽全力地坚持自己的立场。

1937年7月,林、梁在考察归途中知道战争全面爆发的消息,他们历经艰辛辗转回到日军已兵临城下的北平。

安顿后,林徽因立刻给正随姑姑们在北戴河度假的女儿写信:“如果日本人要来占北平,我们都愿意打仗,我觉得现在我们做中国人应该要勇敢,什么都不怕,不怕打仗,不怕日本人,要什么都有决心才好。

”李庄的穷病人1940年的冬天,营造学社在四川南溪县李庄镇上坝村安营扎寨。

上坝村距李庄镇只有两华里,依山傍水,还有大片的竹林。

竹林深处有一个院落,内有两间低矮、阴暗的陋室,没有自来水和电灯,煤油灯也要节约使用,夜间读书写字只能靠一两盏菜油灯照明。

林徽因和梁思成在这里整整生活了6年。

这是贫穷与疾病交困的6年、与世隔绝的6年。

梁思成曾经这样回忆那段生活:“在菜油灯下,做着孩子的布鞋,购买和烹调便宜的粗粮,我们过着我们父辈在他们十几岁时过的生活但又做着现代的工作。

有时候对着外国杂志和看着现代化设施的彩色缤纷广告真像面对奇迹一样。

”李庄的贫困生活和潮湿气候,让林徽因的肺病越来越严重。

身体消瘦得厉害,几乎不成人形。

她大部分时间只能卧床不起,而家里能提供她养病的“软床”也只是一张摇摇晃晃的帆布行军床。

偶尔有朋友从重庆或昆明带来一小罐奶粉,就是她难得的高级营养品。

整个李庄没有一所医院、一名正式的医生,唯一的一支体温计被儿子打破后,这个病人竟有大半年无法测量体温。

李庄的6年大概是林徽因一生中情绪最抑郁的时期。

困于战争与疾病,几乎失去和所有朋友的联系。

病榻上的阅读成了她最大的享受。

关于这6年,林徽因曾经在给费慰梅的信里写着:“我们遍体鳞伤,经过惨痛的煎熬,使我们身上出现了或好或坏或别的什么新品质。

我们不仅体验了生活,也受到了艰辛生活的考验。

我们的身体受到了严重的损伤,但我们的信念如故。

现在我们深信,生活中的苦与乐其实是一回事。