2018高考语文大一轮复习专题二 古代诗歌鉴赏

- 格式:doc

- 大小:60.50 KB

- 文档页数:18

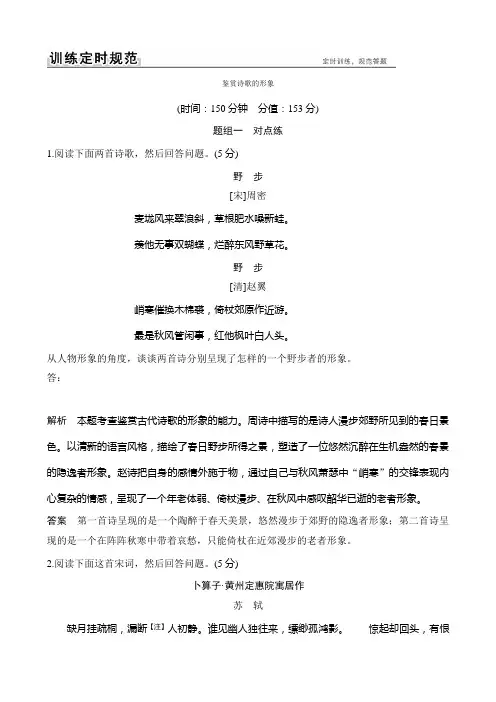

鉴赏诗歌的形象(时间:150分钟分值:153分)题组一对点练1.阅读下面两首诗歌,然后回答问题。

(5分)野步[宋]周密麦垅风来翠浪斜,草根肥水噪新蛙。

羡他无事双蝴蝶,烂醉东风野草花。

野步[清]赵翼峭寒催换木棉裘,倚杖郊原作近游。

最是秋风管闲事,红他枫叶白人头。

从人物形象的角度,谈谈两首诗分别呈现了怎样的一个野步者的形象。

答:________________________________________________________________________________________________________________________________解析本题考查鉴赏古代诗歌的形象的能力。

周诗中描写的是诗人漫步郊野所见到的春日景色。

以清新的语言风格,描绘了春日野步所得之景,塑造了一位悠然沉醉在生机盎然的春景的隐逸者形象。

赵诗把自身的感情外施于物,通过自己与秋风萧瑟中“峭寒”的交锋表现内心复杂的情感,呈现了一个年老体弱、倚杖漫步、在秋风中感叹韶华已逝的老者形象。

答案第一首诗呈现的是一个陶醉于春天美景,悠然漫步于郊野的隐逸者形象;第二首诗呈现的是一个在阵阵秋寒中带着哀愁,只能倚杖在近郊漫步的老者形象。

2.阅读下面这首宋词,然后回答问题。

(5分)卜算子·黄州定惠院寓居作苏轼缺月挂疏桐,漏断【注】人初静。

谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。

拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

【注】漏,指漏壶,古人计时的器具。

“漏断”指夜深。

词中所描写的孤鸿的形象是怎样的?请作简要赏析。

答:________________________________________________________________________________________________________________________________答案全词刻画了一个飘飞不定、惊恐不安、心怀幽恨、孤独寂寞的孤鸿形象。

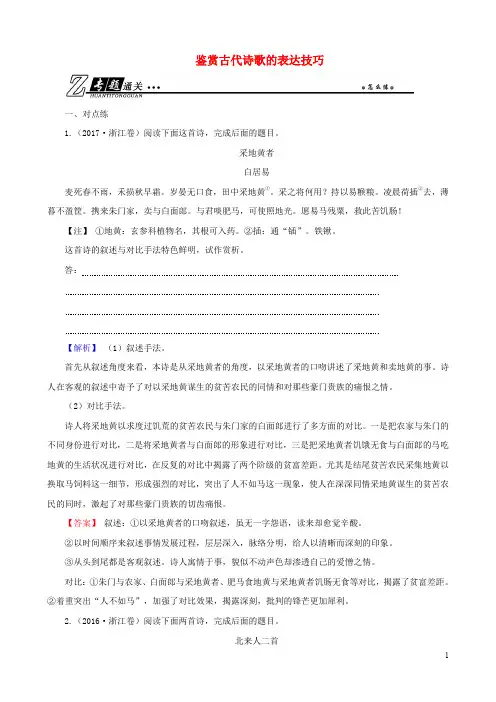

鉴赏古代诗歌的表达技巧一、对点练1.(2017·浙江卷)阅读下面这首诗,完成后面的题目。

采地黄者白居易麦死春不雨,禾损秋早霜。

岁晏无口食,田中采地黄①。

采之将何用?持以易糇粮。

凌晨荷插②去,薄暮不盈筐。

携来朱门家,卖与白面郎。

与君啖肥马,可使照地光。

愿易马残粟,救此苦饥肠!【注】①地黄:玄参科植物名,其根可入药。

②插:通“锸”。

铁锹。

这首诗的叙述与对比手法特色鲜明,试作赏析。

答:【解析】(1)叙述手法。

首先从叙述角度来看,本诗是从采地黄者的角度,以采地黄者的口吻讲述了采地黄和卖地黄的事。

诗人在客观的叙述中寄予了对以采地黄谋生的贫苦农民的同情和对那些豪门贵族的痛恨之情。

(2)对比手法。

诗人将采地黄以求度过饥荒的贫苦农民与朱门家的白面郎进行了多方面的对比。

一是把农家与朱门的不同身份进行对比,二是将采地黄者与白面郎的形象进行对比,三是把采地黄者饥饿无食与白面郎的马吃地黄的生活状况进行对比,在反复的对比中揭露了两个阶级的贫富差距。

尤其是结尾贫苦农民采集地黄以换取马饲料这一细节,形成强烈的对比,突出了人不如马这一现象,使人在深深同情采地黄谋生的贫苦农民的同时,激起了对那些豪门贵族的切齿痛恨。

【答案】叙述:①以采地黄者的口吻叙述,虽无一字怨语,读来却愈觉辛酸。

②以时间顺序来叙述事情发展过程,层层深入,脉络分明,给人以清晰而深刻的印象。

③从头到尾都是客观叙述。

诗人寓情于事,貌似不动声色却渗透自己的爱憎之情。

对比:①朱门与农家、白面郎与采地黄者、肥马食地黄与采地黄者饥肠无食等对比,揭露了贫富差距。

②着重突出“人不如马”,加强了对比效果,揭露深刻,批判的锋芒更加犀利。

2.(2016·浙江卷)阅读下面两首诗,完成后面的题目。

北来人二首[宋]刘克庄试说东都①事,添人白发多。

寝园残石马,废殿泣铜驼。

胡运占难久,边情听易讹。

凄凉旧京女,妆髻尚宣和②。

十口同离仳,今成独雁飞!饥锄荒寺菜,贫著陷蕃衣。

甲第歌钟沸,沙场探骑稀。

专题二古代诗歌鉴赏——文坛奇葩诗词曲,彩笔写就断肠句本专题高考考大纲求是鉴赏古代诗歌的形象、语言和表达技巧,评论古代诗歌的思想内容和作者的看法态度,也就是我们常说的高考古代诗歌鉴赏四大考点:形象、语言、表达技巧、思想感情。

无论高考涉及哪一考点,都需要掌握诗歌的感情,所以,本专题准备从“能读懂” “会鉴赏”“精表达”三个角度打破。

所以,先经过“微讲堂”来教课生读懂诗歌,而后分别从四大考点和比较鉴赏方面加以逐点打破,在打破每一个考点时都经过掌握高考常有设问方式来认识高考对这一考点的常设题型,而后再学习对应的解题技巧,这是“会鉴赏”部分,最后经过“规范答题”来打破“精表达” ,让古代诗歌鉴赏题成为我们高考的增分点。

一、 (2016 ·高考全国卷乙)阅读下边这首唐诗,达成 1~2 题。

(11 分 )金陵望汉江李白汉江回万里,派作九龙盘①。

横溃豁中国,崔嵬飞迅湍。

六帝灭亡后②,三吴不足观③。

我君混区宇,垂拱众流安。

今天任公子,沧浪罢钓竿④。

【注】①派:河的支流。

长江在湖北、江西一带,分为好多支流。

②六帝:代指六朝。

③三吴:古吴地后分为三,即吴兴、吴郡、会稽。

④这两句的意思是,现在任公子已不必垂钓了,由于江海中已无巨鱼,比喻已无危害国家的巨寇。

任公子是《庄子》中的传说人物,他用很大的钓钩和很多的食饵钓起一条巨大的鱼。

1.诗的前四句描绘了什么样的情景?这样写有什么意图?(6 分)答:【分析】此题考察鉴赏诗歌的光景形象及其作用。

第一问考察描绘了什么情景,要指出写到了哪些景物,详细描述画面内容,并指出画面的特色。

第二问是对光景描绘的作用的考察,一般从内容和构造双方面回答。

诗歌前四句写诗人在金陵看到长江远去的浩荡气概:长江连绵波折长达万里,分出的多条支流就好像巨龙占据;江水四溢,在中华大地上泛滥,波浪汹涌,迅疾奔腾,水势浩大,气概弘大。

这样写,既。

2018年高考语文复习:最新诗歌鉴赏与名句填空练习10套(答案)一、安徽省六校教育研究会2018届高三第一次联考(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,11分)阅读下面这首唐诗,完成14〜15题。

始安秋日宋之问桂林风景异,秋似洛阳春。

晚霁江天好,分明愁杀人。

卷云山角戢,碎石水磷磷。

世业①事黄老,妙年孤隐沦。

归欤卧沧海,何物贵吾身。

①注:世业:犹世事。

14•下列对这首诗的赏析,不恰当的两项是(5分)()()A.诗歌前两句用“洛阳春”引发对“桂林风景异”想象,进而表达作者满怀的喜悦之情。

B.诗歌五、六两句中,云雾飞卷山峰隐现,碎石可见江水磷磷,营造了一种清冷的氛围。

C.诗歌七、八两句写自己平日为官做事信奉黄老,与人无争,但最终还是遭遇贬黜流放。

D.整首诗前几句重在写景抒情,后四句转向述志感怀,即在辛酸无奈中表达了归隐的思想。

E.该诗是作者晚期作品,写景物用语简洁概括,抒发了诗人独特的感受,给人新颖的美感。

15•请结合诗歌赏析“晚霁江天好,分明愁杀人”的精妙。

(6分)(三)名篇名句默写(本题共1小题,5分)16•补写岀下列句子中的空缺部分(5分)(1)李白在《行路难》(其一)中,展现了李白对达到理想彼岸的乐观自信情怀。

(2)苏轼在《赤壁赋》中,写了与友人夜晚泛舟赤壁时把酒吟诗的快哉乐事的句子:二、宁夏银川一中2018届高三年级第一次月考阅读下面这首宋词,完成14--15题。

行舟忆永和兄弟周必大一挂吴帆不计程,几回系缆几回行。

天寒有日云犹冻,江阔无风浪自生。

数点家山常在眼,一声寒雁正关情。

长年忽得南来鲤,恐有音书作急烹。

【注】①周必大:北宋诗人,江西庐陵人,此诗写于作者乘舟北赴吴地(今江苏)途中。

②长年:古时对船工的称呼。

《汉乐府?饮马长城窟行》中有“呼儿烹鲤鱼,中有尺素书”的诗句。

14•下列对这首诗的相关内容的分析和概括,不正确的两项是:( 5分)A. 首联紧扣“行舟”写自己由水路岀发,离家渐行渐远。

“不计程”和叠用“几回”反映此行路途 遥远。

专题集训(时间:120分钟分数:129分)1.阅读下面这首词,完成问题。

(11分)采桑子·杂忆史惟圆①当时已惯何曾惜,滚遍香弦,字字清妍。

能得当场几度怜今知此曲人间少,绝艺谁传往事如烟,满耳筝琶值几钱【注】①史惟圆,明末清初人,经历甲申之变,明亡之痛。

(1)下列对本词的理解,不正确的两项是()(5分)A.“滚遍香弦”中“香弦”代表美好的音乐,意思是说过去天天听惯美好的音乐。

B.“字字清妍”是描写音乐所达到的妙境,每个唱词都能让人感觉美好绝伦。

C.“何曾”“几度怜”,则表现了作者对错过美妙音乐的后悔之情,过去没有好好品味。

D.“绝艺谁传”表达出诗人对艺人们不思进取,不再钻研音乐的痛惜之情。

E.“往事如烟”中“往事”既包括过去尽情欣赏美妙的音乐的生活,也包括身经战乱的生活。

解析:CD C项,作者是认真品味了的,要不如何能知“字字清妍”呢所以“没有好好品味”不对。

D项,身逢乱世,如何能专心学艺诗歌并非责怪艺人,而是借音乐说时事说兴亡之感而已。

(2)“满耳筝琶值几钱”的意思作者认为现在的音乐不值得一听,造成“筝琶不值钱”的原因有哪两个试简述。

(6分)???? 解析:解答此题首先要审读题干,可知有今昔对比之意,然后针对相关诗句分析即可。

答案:第一个原因是因为现在的音乐确实不如往昔,过去是“字字清妍”,现在是“人间少”,可以知道;(3分)第二个原因是作者的心境不好,无心鉴赏。

注解中的“明亡之痛”,词中的“往事如烟”,可以解说乱世心境如何能听得下“满耳筝琶”。

(3分),完成问题。

(11分)绵谷回寄蔡氏昆仲①罗隐一年两度锦江游,前值东风后值秋。

芳草有情皆碍马,好云无处不遮楼。

山牵别恨和肠断,水带离声入梦流。

今日因君试回首,淡烟乔木隔绵州。

【注】①绵谷:地名,今四川广元县。

“蔡氏昆仲”,是罗隐游锦江时认识的两兄弟。

(1)下列对本诗的理解,不正确的两项是()(5分)A.全诗感情真挚,形象新颖,语言含蓄而有韵味,结构严整工巧,堪称是一件精雕细琢的艺术精品。

B.首联叙写一年两次游览锦江,字里行间流露喜悦之情。

“前值东风后值秋”一句运用了比喻的修辞手法,东风喻指春天。

C.三、四句极写所见之美,上句写春景,下句写秋景。

五、六句写山牵着“别恨”、水带着“离声”,极言别去之难,直接表现了诗人自己对朋友的依恋难舍。

D.“淡烟乔木隔绵州”一句,点明题旨,以景作结,乔木高耸、淡烟迷茫的画面,情韵悠长,余味无穷。

解析:BC B项,“前值东风后值秋”一句运用了借代的修辞手法;C项,“直接表现了诗人自己对朋友的依恋难舍”表述有误,应是“委婉含蓄”。

(2)《唐宋诗举要》评价颔联“写景极佳,而意极沉郁”。

试作简要分析。

(6分)??解析:审读题干获取作答接入点,“写景极佳”可考虑颔联写景所运用的表达技巧,“意极沉郁”可考虑写景是为了抒情,结合全诗分析诗人情感。

答案:第二联借景抒情,情景交融,运用拟人手法。

(2分)将人之情感赋予碧草白云,春游锦城时,连绵不尽的芳草,对自己依依不舍,似乎有意绊着马蹄,不让离去;秋游锦江时,美丽的云彩为了挽留自己,有意把楼台层层遮掩(2分)。

表现了朋友对客人(自己)的热情和殷勤,借此强调出告别锦江山水的离愁别恨,表达了对锦江景物的赞美和留恋之情,寄托了对友人的怀念。

(2分),完成问题。

(11分)流莺①李商隐流莺漂荡复参差②,度陌临流不自持。

巧啭岂能无本意,良辰未必有佳期。

风朝露夜阴晴里,万户千门开闭时。

曾苦伤春不忍听,凤城何处有花枝【注】①宣宗大中三年(公元849年)春,诗人在长安暂充京兆府掾属。

②参差:指鸟振翅飞翔。

(1)对“流莺”这一形象的理解不正确的两项是()(5分)A.“漂荡”“参差”等词语表现了流莺不停地漂泊辗转的样子。

B.“不自持”暗示出流莺无法克制和把持自己的悲伤心情。

C.“巧啭”表明流莺歌唱圆转流美,充满了对良辰佳期的期盼。

D.无论“风朝露夜”,还是“阴晴”,流莺以啼鸣实现了“本意”。

E.流莺不但无计留春,而且连暂时栖息的一处花枝也无从寻找。

解析:BD B项,“不自持”暗示出流莺根本无法掌握自己的命运,仿佛是被某种无形的力量控制着;D项,“实现了‘本意’”错,风朝露夜阴晴里,万户千门开闭时,这是“本意”不被理解、“佳期”不遇的流莺永无休无止的啼鸣。

(2)这是一首托物寓怀、抒写身世之感的蕴蓄之作,诗人是从哪两个方面写“流莺”的寄寓了诗人哪些思想感情(6分)??解析:解答此题首先要关注首联“复参差”“不自持”、颔联“本意”“未必有佳期”等关键词,然后结合“托物言志”诗的特点,把流莺的特点与诗人的经历联系在一起,分析诗人的思想情感。

答案:①它无法掌握自己的命运,只是在空中不停地漂荡流转;(2分)②它百啭千回表达“本意”,可无人能会,虽是三春“良辰”,可终究难盼“佳期”;(2分)③诗人用流莺的漂荡比喻自己转徙幕府、飘零不定的生活,用流莺的“巧啭”比喻自己美妙的歌吟及远大的政治抱负,用无“佳期”表达自己不被人理解的满腹委屈和良辰不遇的深沉伤感。

(2分),完成问题。

(11分)宿池州齐山寺,即杜牧之九日登高处杨万里我来秋浦正逢秋,梦里重来似旧游。

风月不供诗酒债,江山长管古今愁。

谪仙狂饮颠吟寺,小杜倡情冶思楼。

问着州民浑不识,齐山依旧俯寒流。

(1)下列对诗歌的分析,正确的两项是()(5分)A.诗题中的“九日”与“玉枕纱橱,半夜凉初透”描述的是同一个节日,古人喜在此佳节登高远望,啸咏骋怀。

B.本诗首联点明来秋浦(即池州)的时间和自己对这里的向往,以实为梦,以新游为旧游,写出对此地的亲切感情。

C.颈联中,“谪仙”诗风豪放,“小杜”放荡不羁;前者写出过“直挂云帆济沧海”“风雨不动安如山”等名句。

D.颔联“风月不供诗酒债”,风月,指自然景物,作者意指留恋山水、纵情美酒会让人消磨意志,不思进取。

E.诗人登临杜牧曾登高之处,运用拟人、用典等手法,既详细描绘了池州的美好风光,又表达了对先贤的景仰与追思。

解析:AB(选A得2分,选B得3分。

选C、D、E不得分)C项,“风雨不动安如山”是杜甫的诗句;D项,诗句指自然风景不能偿付诗酒之债,言下之意是,诗人们为这里的美好景物所吸引,经常把它作为灵感的源泉和诗材的渊薮,以致供不应求;E项,作者并未详细描绘池州胜景,且并未表达对先贤的景仰之情。

(2)这首诗抒发了诗人怎样的情感请结合内容简要分析。

(6分)??? 解析:这是一首典型的记事抒怀诗,可以根据诗人的行文思路,结合具体内容,按照“一件事抒发一样情感”的模式作答。

答案:①杨诗记叙初游池州,却宛如梦中重来,游历故地,写出对此地的喜爱和向往(或赞美);(2分)②就池州美好的风月山水抒发感慨,见证古今人事变换,抒发了风景不殊而人事已非之感(或将江山风月与古今人事相联系,抒发有感于国运盛衰、人事代谢的愁怀);(2分)③池州州民浑然不知李、杜两位大诗人当日的风流文采,使作者徒生寂寞苍茫之感。

(2分) 5.阅读下面这首唐诗,完成(1)~(2)题。

(11分)送友人游河东①项斯停车晓烛前,一语几潸然。

路去干戈日,乡遥饥馑年。

湖波②晴见雁,槐驿③晚无蝉。

莫纵经时住,东南书信偏。

【注】①河东:指唐代时的河东道,在今山西省永济县。

②湖波:指代作者所在的南方。

③槐驿:指代友人旅居地北方,唐代驿舍多种落叶乔木槐树。

(1)诗歌首联表现了诗中人物什么样的情绪是如何表现的请简要阐述。

(5分)??解析:首联写离别的哀痛。

天刚拂晓,离别在即。

“晓烛”写彻夜秉烛夜谈。

几潸然,几度潸然泪下,是神态描写。

想说一句道别的话,忍不住几度哽咽流泪。

这里诗人形象地描绘了临别一瞬的凄恻容态,反映出朋友间的深情。

为全篇定下了深沉感伤的基调。

答案:诗歌首联表现了诗中人物离别时的伤感情绪。

(2分)是通过人物临别之时的神态描写来表现的。

(1分)天刚拂晓,离别的车已在门口等着通宵话别的远行人,想说一句道别的话,忍不住几度哽咽流泪。

(2分)(2)诗歌颈联是怎样借助想象之景来抒发情感的请简要赏析。

(6分)??解析:颈联想象两地的景象,寄托对友人的思念之情。

上句写自己所在的南方,下句写友人旅居的北方,“湖波”句写诗人在南方看到雁归时希望友人能像大雁一样归来,“槐驿”句写友人在北方的旅舍中孤独寂寥的情景。

这两句均为送别时的想象之景,是虚写。

答案:当秋季来临,晴日里看见湖中游雁时,诗人将想起远在北方的友人,盼友人能像雁一样及时南归;(2分)遥想友人在北方旅舍中过着凄清寂寥的日子,一定也会思念家乡亲友的。

(2分)这一联融情入景,在送别时预盼友人早日回来,感情表达得委婉深挚,真切动人。

(2分)6.阅读下面这首宋词,完成(1)~(2)题。

(11分)临江仙·再用韵送佑之弟归浮梁辛弃疾钟鼎山林都是梦,人间宠辱休惊。

只消闲处过平生。

酒杯秋吸露,诗句夜裁冰。

记取小窗风雨夜,对床灯火多情。

问谁千里伴君行。

晚山眉样翠,秋水镜般明。

(1)词的下片运用了哪些手法请简要分析。

(5分)?? 解析:下阕写送别,均为虚写:其一,没有记写送别的场面,反而截取了往昔相聚的画面:记取小窗风雨夜,对床灯火多情,志同者相聚,满心欢喜;知音畅谈,无拘无束,温馨中含有几多的惬意自在。

其二,用设问,想象朋友离别之后的情景:晚山眉样翠,秋水镜般明,秀美的山水陪伴着友人,可以消解旅途的孤独寂寞。

最后关注修辞手法的使用。

答案:①想象、虚写。

前两句回忆二人当年的快乐时光,写出往昔生活的美好。

(1分)②比喻、对偶。

“晚山”对“秋水”,“翠”对“明”。

将晚山比作翠眉,将秋水比作明镜,写出了晚山的秀美青翠,秋水的清澈明净,生动传神。

(2分)③设问、以景结情。

结尾两句通过景物描写回答了前一句的设问,即这秀美的山水将伴你千里同行,使得情感表达更加含蓄蕴藉,耐人回味。

(2分)(2)这首词虽然写的是送别,却无哀伤之感,请结合全词简要赏析。

(6分)?? 解析:上阕以议论为主,是对朋友的劝解,希望朋友能直面得失,有好的心境。

有两层意思:仕途中的顺与逆,生活中的荣与辱,如梦一样的虚幻,没有必要为此伤脑筋费心思;就算是遇到了挫折,有了好心情,生活依然可以充满诗意。

下阕忆往昔温情,想象沿途有美景与友人为伴,清丽明朗。

词人的送别不同于一般的送别:不做悲戚忧伤之态,不抒哀怨缠绵之情。

答案:①上阕劝慰佑之看淡名利荣辱,秋饮美酒,夜吟佳句,人生态度淡泊旷达,不因失意而哀伤。

②下阕前两句回忆往事,小窗风雨、对床夜谈的温馨和深情冲淡了离愁,情真而不流于感伤,清丽洒脱。

③最后三句写佑之虽独自上路,但有明媚的山水千里相伴,不会因旅途孤独寂寞而哀伤。

(每点2分)7.阅读下面这首宋诗,完成(1)~(2)题。

(11分)东湖新竹陆游插棘编箩谨护持,养成寒碧映沦漪。

清风掠地秋先到,赤日行天午不知。

解箨时闻声簌簌,放梢初见叶离离。

官闲我欲频来此,枕簟仍教到处随。