2020高考语文文言句式及其用法之判断句

- 格式:docx

- 大小:13.29 KB

- 文档页数:2

高中文言文特殊句式(判断句)一、判断句是对人或事物表示断定,断定人或事物是什么、属于什么的句式。

1.师者,所以传道受业解惑也。

(……者,……也)2.此帝王之资也。

(……也)3.柳敬亭者,扬之泰州人。

(……者,……)4.刘备天下枭雄。

(……,……)(这四种是由“者、也”表判断的类型)5.沛公之参乘樊哙者也。

(……者也)6.当立者乃公子扶苏。

(乃)7.马超、韩遂尚在关西,为操后患。

(为)8.此则岳阳楼之大观也。

(则)9.即今之缧然在墓者也。

(即)10.巨是凡人。

(是)(是在先秦以前只做代词用,不表判断)二、判断句练习题(1)汝是大家子,仕宦于台阁,慎勿为妇死,贵贱情何薄!(《孔雀东南飞》)(2)不知天上宫阙,今夕是何年。

(《明月几时有》)(3)而欲投吴巨,巨是凡人,偏在远郡,行将为人所并,岂足托乎!(《赤壁之战》)(4)公子姊为赵惠文王弟平原君夫人。

(《信陵君窃符救赵》)(5)板印书籍,唐人尚未盛为之。

五代时始印五经,已后典籍皆为板本。

(沈括《活板》)(6)我为赵将,有攻城野战之大功。

(《廉颇蔺相如列传》)(7)蔺相如者,赵人也。

(《廉颇蔺相如列传》)(8)且将军大势可以拒操者,长江也。

(《赤壁之战》)(9)\"离骚\"者,犹离忧也。

(《屈原列传》)(10)彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

(《师说》)(11)四人者:庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父。

(《游褒禅山记》)(12)莲之爱,同予者何人?(《爱莲说》)(13)吾闻二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏。

(《陈涉世家》)(14)我,子瑜友也。

(《赤壁之战》)(15)兵挫地削,亡其六郡,身客死于秦,为天下笑。

此不知人之祸也。

(《屈原列传》)(16)曹公,豺虎也。

(《赤壁之战》)(17)此世所以不传也。

(《石钟山记》)(18)此人力士,晋鄙听,大善;不听,可使击之。

(《信陵君窃符救赵》)(19)秦,虎狼之国,不可信。

文言特殊句式之判断句、省略句、被动句、宾语前置句考点透视考点明确《考试大纲》要求“能阅读浅易的文言文”。

包含“理解常见文言实词在文中的含义”、“理解常见文言虚词在文中的用法”和“理解与现代汉语不同的句式和用法”,能力层级为B级;“筛选文中的信息”、“归纳内容要点概括中心意思”和“分析概括作者在文中的观点态度”,能力层级为C级。

命题趋势“理解与现代汉语不同的句式和用法”这一考点在近几年高考中虽未单独设题,但其知识点遍布文章,阅读理解时许多句子涉及这方面的知识。

在文言的阅读过程中,如果对古汉语中一些句式特点,尤其是像谓语前置、宾语前置、定语后置、状语后置等比较特殊的句式不熟悉、不理解,必然会造成阅读的困难和翻译句子的不准确。

因此,对文言与现代汉语中不同的句式的理解,应该有足够的认识。

知识讲解古代汉语中与现代汉语不同的句式,有判断句、省略句、被动句、倒装句(包括宾语前置句、定语后置句、谓语前置句、状语后置句)、固定结构等几类。

判断句、被动句要从结构特征上去掌握,省略句则要联系上下文去推求省略的部分,倒装句要掌握宾语前置、定语后置、主谓倒置、状语后置的规律,固定句式要记住它们的习惯用法。

本讲主要介绍判断句、被动句、倒装句中的宾语前置句和省略句。

判断句判断句是对事物的性质、情况、事物之间的关系做出肯定或否定判断的句子。

文言文判断句的最大特点不是用判断词“是”,而往往以名词或名词性短语直接充当谓语,用以对主语进行判断。

译成现代汉语时要加上判断词。

常见的文言判断句有以下几种:“……者,……也”式这是文言判断句最常见的形式。

主语后用“者”,表示提顿,有舒缓语气的作用,谓语后用“也”结句,对主语加以肯定的判断或解说。

例,1、廉颇者,赵之良将也。

(《廉颇蔺相如列传》)2、所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。

(《游褒禅山记》)“……,……者也”式在句末连用语气词“者也”,表示加强肯定语气,这时的“者”不表示提顿,只起称代作用。

文言文判断句高中用名词或名词性短语表示判断的`句子,叫判断句。

现代汉语一般是在主语和谓语之间用判断动词是来表判断。

但在古汉语里,是多作代词用,很少把它当作判断词用。

因此,在绝大多数情况下借助语气词来表示判断。

常见的判断句式有以下几种:1.主语后面用者表示停顿,在谓语后面用也表示判断,即者也式。

这种判断句式,是古汉语中表示判断的典型格式。

如:廉颇者,赵之良将也。

司马迁《廉颇蔺相如列传》2.主语后面用者表示停顿,而谓语后面不用也,即者式。

这种判断句式中的者不译,翻译时只在主语和谓语之间加判断词是。

如:柳敬亭者,扬州之泰州人,本性曹。

3.主语后面不用者表示停顿,在谓语后面用者也表示判断,即,者也式。

如:城北徐公,齐国之美丽者也。

《邹忌讽齐王纳谏》4.主语后面不用者表示停顿,只在谓语后面用也表示判断,即,也式。

这种判断句式中也同样不译,翻译时只在主谓之间加是。

如:和氏壁,天下所共传宝也。

5.者也都不用,即,式。

译成现代汉语时,只需在主谓语之间加是。

如:刘备,天下枭雄。

6.用动词为表示判断,即为式。

如:人方为刀俎,我为鱼肉。

司马迁《鸿门宴》7.用乃、即、则、皆、必等副词表示肯定判断,用副词非表示否定判断。

①今公子有急,此乃臣效命之秋也。

②此则岳阳楼之大观也。

范仲淹《岳阳楼记》8.用是作判断动词,文言文中也有,但出现较晚并且少见。

如:巨是凡人,偏在远郡。

司马光《赤壁之战》古汉语判断句一般用名词或名词性短语对主语进行判断,一般不用判断词“是”字。

其基本形式是“……者,……也”,“……,……者”,“……,……也”。

另一种是用“则”“皆”“乃”“为”“即”“非”等判断词表示肯定或否定判断。

还有一种情况是不用判断词,要根据上下文判断。

(1)“为”表肯定判断,可译为“是”例:中蛾冠儿多髯者为东坡。

(2)“乃”表肯定判断,可译为“是" 例:吾闻二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏。

(3)“即”表肯定判断,可译为“就是”例:吟鞭东指即天涯。

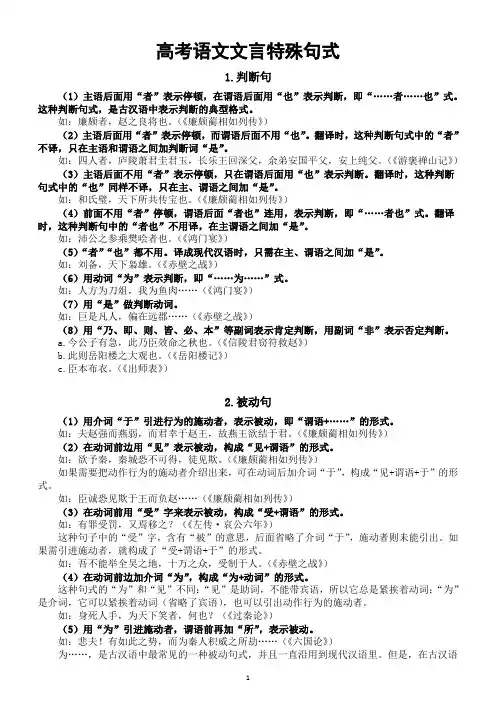

高考语文文言特殊句式1.判断句(1)主语后面用“者”表示停顿,在谓语后面用“也”表示判断,即“……者……也”式。

这种判断句式,是古汉语中表示判断的典型格式。

如:廉颇者,赵之良将也。

(《廉颇蔺相如列传》)(2)主语后面用“者”表示停顿,而谓语后面不用“也”。

翻译时,这种判断句式中的“者”不译,只在主语和谓语之间加判断词“是”。

如:四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

(《游褒禅山记》)(3)主语后面不用“者”表示停顿,只在谓语后面用“也”表示判断。

翻译时,这种判断句式中的“也”同样不译,只在主、谓语之间加“是”。

如:和氏璧,天下所共传宝也。

(《廉颇蔺相如列传》)(4)前面不用“者”停顿,谓语后面“者也”连用,表示判断,即“……者也”式。

翻译时,这种判断句中的“者也”不用译,在主谓语之间加“是”。

如:沛公之参乘樊哙者也。

(《鸿门宴》)(5)“者”“也”都不用。

译成现代汉语时,只需在主、谓语之间加“是”。

如:刘备,天下枭雄。

(《赤壁之战》)(6)用动词“为”表示判断,即“……为……”式。

如:人方为刀俎,我为鱼肉……(《鸿门宴》)(7)用“是”做判断动词。

如:巨是凡人,偏在远郡……(《赤壁之战》)(8)用“乃、即、则、皆、必、本”等副词表示肯定判断,用副词“非”表示否定判断。

a.今公子有急,此乃臣效命之秋也。

(《信陵君窃符救赵》)b.此则岳阳楼之大观也。

(《岳阳楼记》)c.臣本布衣。

(《出师表》)2.被动句(1)用介词“于”引进行为的施动者,表示被动,即“谓语+……”的形式。

如:夫赵强而燕弱,而君幸于赵王,故燕王欲结于君。

(《廉颇蔺相如列传》)(2)在动词前边用“见”表示被动,构成“见+谓语”的形式。

如:欲予秦,秦城恐不可得,徒见欺。

(《廉颇蔺相如列传》)如果需要把动作行为的施动者介绍出来,可在动词后加介词“于”,构成“见+谓语+于”的形式。

如:臣诚恐见欺于王而负赵……(《廉颇蔺相如列传》)(3)在动词前用“受”字来表示被动,构成“受+谓语”的形式。

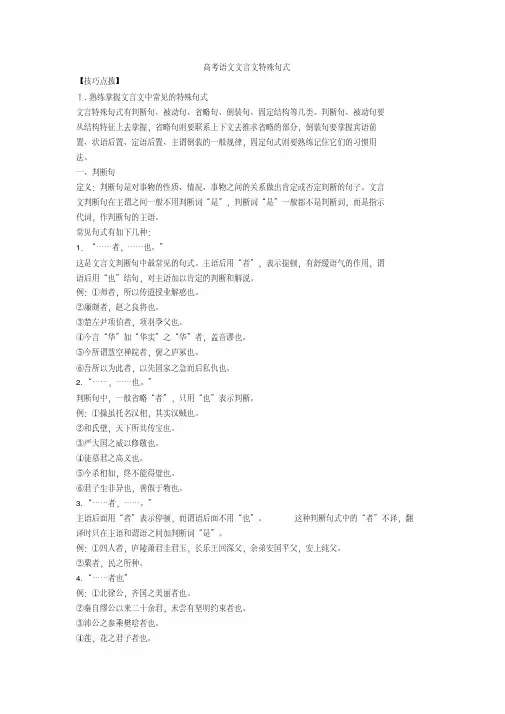

高考语文文言文特殊句式【技巧点拨】Ⅰ.熟练掌握文言文中常见的特殊句式文言特殊句式有判断句、被动句、省略句、倒装句、固定结构等几类。

判断句、被动句要从结构特征上去掌握,省略句则要联系上下文去推求省略的部分,倒装句要掌握宾语前置、状语后置、定语后置、主谓倒装的一般规律,固定句式则要熟练记住它们的习惯用法。

一、判断句定义:判断句是对事物的性质、情况、事物之间的关系做出肯定或否定判断的句子。

文言文判断句在主谓之间一般不用判断词“是”,判断词“是”一般都不是判断词,而是指示代词,作判断句的主语。

常见句式有如下几种:1.“……者,……也。

”这是文言文判断句中最常见的句式。

主语后用“者”,表示提顿,有舒缓语气的作用,谓语后用“也”结句,对主语加以肯定的判断和解说。

例:①师者,所以传道授业解惑也。

②廉颇者,赵之良将也。

③楚左尹项伯者,项羽季父也。

④今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

⑤今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。

⑥吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也。

2.“……,……也。

”判断句中,一般省略“者”,只用“也”表示判断。

例:①操虽托名汉相,其实汉贼也。

②和氏壁,天下所共传宝也。

③严大国之威以修敬也。

④徒慕君之高义也。

⑤今杀相如,终不能得璧也。

⑥君子生非异也,善假于物也。

3.“……者,……。

”主语后面用“者”表示停顿,而谓语后面不用“也”。

这种判断句式中的“者”不译,翻译时只在主语和谓语之间加判断词“是”。

例:①四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

②粟者,民之所种。

4.“……者也”例:①北徐公,齐国之美丽者也。

②秦自缪公以来二十余君,未尝有坚明约束者也。

③沛公之参乘樊哙者也。

④莲,花之君子者也。

⑤晏子,齐之习辞者也。

⑥非吾所谓传其道解其惑者也。

5.无标志判断句文言文中判断句有的没有任何标志,直接有名词对名词做出判断。

例:①刘备天下枭雄。

②刘豫州王室之胄。

③陈涉瓮牖绳枢之子。

④秦,虎狼之国。

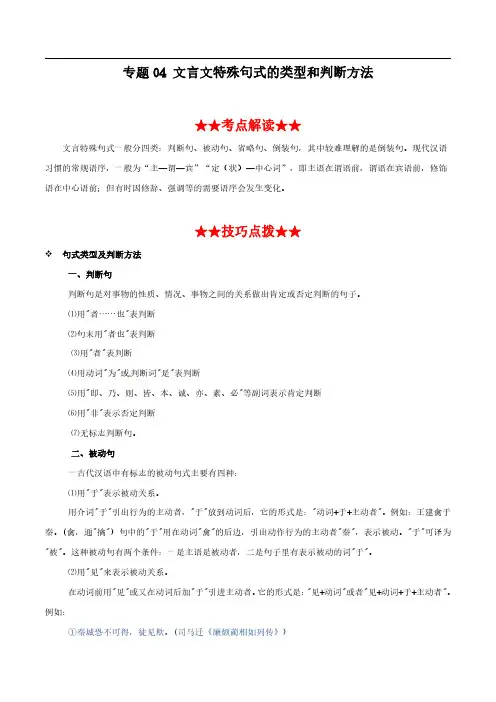

专题04文言文特殊句式的类型和判断方法★★考点解读★★文言特殊句式一般分四类:判断句、被动句、省略句、倒装句,其中较难理解的是倒装句。

现代汉语习惯的常规语序,一般为“主—谓—宾”“定(状)—中心词”,即主语在谓语前,谓语在宾语前,修饰语在中心语前;但有时因修辞、强调等的需要语序会发生变化。

★★技巧点拨★★句式类型及判断方法一、判断句判断句是对事物的性质、情况、事物之间的关系做出肯定或否定判断的句子。

⑴用"者……也"表判断⑵句末用"者也"表判断⑶用"者"表判断⑷用动词"为"或判断词"是"表判断⑸用"即、乃、则、皆、本、诚、亦、素、必"等副词表示肯定判断⑹用"非"表示否定判断⑺无标志判断句。

二、被动句一古代汉语中有标志的被动句式主要有四种:⑴用"于"表示被动关系。

用介词"于"引出行为的主动者,"于"放到动词后,它的形式是:"动词+于+主动者"。

例如:王建禽于秦。

(禽,通"擒")句中的"于"用在动词"禽"的后边,引出动作行为的主动者"秦",表示被动。

"于"可译为"被"。

这种被动句有两个条件:一是主语是被动者,二是句子里有表示被动的词"于"。

⑵用"见"来表示被动关系。

在动词前用"见"或又在动词后加"于"引进主动者。

它的形式是:"见+动词"或者"见+动词+于+主动者"。

例如:①秦城恐不可得,徒见欺。

(司马迁《廉颇蔺相如列传》)②臣恐见欺于王而负赵。

(司马迁《廉颇蔺相如列传》)⑶用"为"表示被动关系。

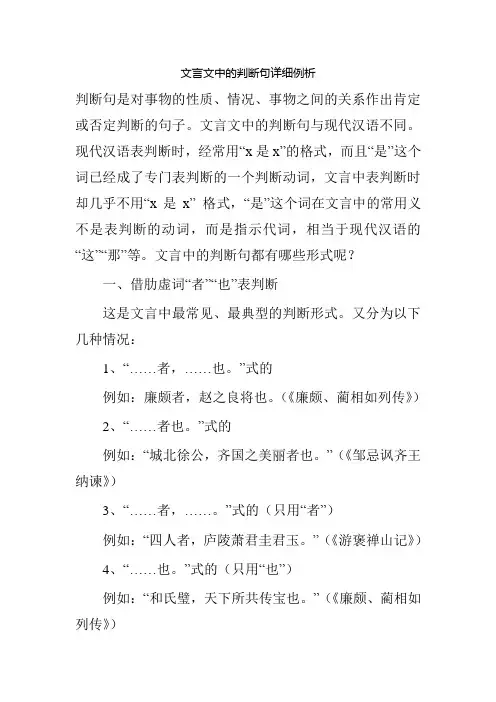

文言文中的判断句详细例析判断句是对事物的性质、情况、事物之间的关系作出肯定或否定判断的句子。

文言文中的判断句与现代汉语不同。

现代汉语表判断时,经常用“x是x”的格式,而且“是”这个词已经成了专门表判断的一个判断动词,文言中表判断时却几乎不用“x是x” 格式,“是”这个词在文言中的常用义不是表判断的动词,而是指示代词,相当于现代汉语的“这”“那”等。

文言中的判断句都有哪些形式呢?一、借肋虚词“者”“也”表判断这是文言中最常见、最典型的判断形式。

又分为以下几种情况:1、“……者,……也。

”式的例如:廉颇者,赵之良将也。

(《廉颇、蔺相如列传》)2、“……者也。

”式的例如:“城北徐公,齐国之美丽者也。

”(《邹忌讽齐王纳谏》)3、“……者,……。

”式的(只用“者”)例如:“四人者,庐陵萧君圭君玉。

”(《游褒禅山记》)4、“……也。

”式的(只用“也”)例如:“和氏璧,天下所共传宝也。

”(《廉颇、蔺相如列传》)需要说明的是,这种形式的判断句中,一般认为,“者”表停顿,“也”表判断。

二、用副词“乃”“皆”“即”“则”“诚”“素”“谓”等表判断这种形式也较为多见。

例如:1、当立者乃公子扶苏。

(《陈涉世家》)2、石之铿然有声者,所在皆是也。

(《石钟山记》)3、梁父即楚将项燕。

(《史记·项羽本纪》)4、此则岳阳楼之大观也。

(《岳阳楼记》)5、战败而亡,诚不得已。

(《六国论》)6、且相如素贱人。

(《廉颇蔺相如列传》)7、其意气之盛,可谓壮哉!(《伶官传序》)三、用动词“为”表判断这种形式的判断句在文言中较为少见。

例如:1、中峨冠而多髯者为东坡。

(《核舟记》)2、“如今人方为刀俎,我为鱼肉。

”(《鸿门宴》)3、为赵宦者令缪贤舍人。

(《廉颇、蔺相如列传》)4、我为赵将,有攻城野战之大功。

(《廉颇、蔺相如列传》)四、用“是”表判断文言中很少用“是”表判断,不是说绝对不用。

下面是课本中出现过的几个例句。

1、问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

文言句式总结考点分析:古代汉语和现代汉语的句法大致相同,由于语言的发展和演变,也存在一些差异。

掌握有别于现代汉语的常见文言句式,是文言文阅读所必需的能力。

这里主要掌握判断句、被动句、倒装(变式)句、省略句四种,另外,古汉语的疑问句和固定句式也要引起我们的重视。

一、判断句判断句是对事物的性质、情况、事物之间的关系做出肯定或否定判断的句子。

现代汉语一般是在主语和谓语之间用判断动词“是”来表示判断的。

但在古汉语里,“是”多作代词用,很少把它当作判断词用。

因此,在绝大多数情况下借助语气词表示判断。

1、用“者”或“也”表示判断,这是典型的文言判断形式。

(1)主语后用“者”,谓语后用“也”表示判断。

例:①师者,所以传道受业解惑也。

②夺项王天下者,必沛公也。

(2)主语后单用“者”,或谓语后单用“也”表示判断。

例:①四人者:庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父…… ②梁,吾仇也。

(3)“者也”在句尾连用表示判断。

例:①城北徐公,齐国之美丽者也。

②莲,花之君子者也。

③沛公之参乘樊哙者也。

注意:用“者”或“也”表示判断的,翻译时去掉“者”、“也”,在主宾之间加判断词“是”。

2、用副词“乃”、“则”、“即”、“皆”、“耳”、等表示判断。

这种形式也比较多见。

例:①臣乃市井鼓刀屠者。

②此则岳阳楼之大观也。

③神即形也,形即神也。

⑤夫六国与秦皆诸侯。

⑥此亡秦之续耳。

注意:用副词“乃”、“则”、“即”表判断的要把这些词替换成“是”;用“皆”、“耳”等辅助表判断的要添加判断词“是”。

3、用动词“为”、“是”表示判断。

(文言文中用“是”作判断动词的较为少见)例:①朝歌夜弦,为秦宫人。

②如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?③巨是凡人,偏在远郡……④同行十二年,不知木兰是女郎。

用动词“为”表示判断的判断句,翻译时要把“为”替换为是;如是用“是”表判断的则保留。

4、用“非”、“未”等表示或辅助表示否定的判断。

例:①假舆马者,非利足也。

②六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

文言文句式总结之判断句(包含判断句及也字的讲述)一、定义判断句:是以名词或名词性的词组为谓语,表示判断的。

二、判断句类型1、在现代汉语里,判断句的主语和谓语之间一般要用系动词(判断词)“是”字来联系,例如“我是.中国人”。

但是在上古汉语里,判断句不用系动词,而是在谓语后面用语气词“也”字来帮助判断。

例如:制,岩邑也.。

(左传隐公元年)虢,虞之表也.。

(左传僖公五年)董狐,古之良史也.。

(左传宣公二年)而母,婢也.。

(战国策·赵策)都城过百雉,国之害也.。

(左传隐公元年)2、有时候在主语后面用语气词“者”字表示提顿,然后再在谓语后面用语气词“也”字。

例如:彼秦者.,弃礼义而上首功之国也.。

(战国策·赵策)彼吾君者,天子也.。

(战国策·赵策)南冥者.,天池也.。

(庄子·逍遥游)总结:这种用“也”字煞句和用“者”“也”照应的句子,是文言文判断句的典型结构。

3、在先秦时代,有些“是”字容易被人误解为系动词,实际上是指示代词作判断句的主语或谓语。

例如:是.吾师也。

(左传襄公三十一年)是.社稷之臣也。

(论语·季氏)在以上这两个例子里,“是”字用作主语,“吾师”“社稷之臣”是谓语。

例如:若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是.也。

(战国策·魏策)取之而燕民悦,则取之。

古之人有行之者,武王是.也。

(孟子·梁惠王下)汤之问棘也是.已。

(庄子·逍遥游)(“是已”略等于“是也”,“已”字也是语气词。

)在这三个例子里,“是”字用作谓语,“今日”“武王”“汤之问棘”是主语。

4、复指的情况(1)在判断句中,人们所判断的不限于人或物,有时候是一件事情,这件事情在前面叙述过了,然后用指示代词“是”字或“此”字复指,使意义更为明确。

例如:吾不能早用子,今急而求子,是.寡人之过也。

(左传僖公三十年)知之为知之,不知为不知,是.知也。

(论语·为政)虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是.谁之过与?(论语·季氏)我腾跃而上,不过数仞而下,翱翔蓬蒿之间,此.亦飞之至也。

古汉语常用句式和用法文言句式和用法(一)判断句(明确表示“是”或“非”的句子)1.“者也”表判断(1)师者,所以传道授业解惑也。

(2)项脊轩,旧南阁子也。

(3)刘备,天下枭雄。

(4)城北徐公,齐国之美丽者也。

(5)吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也。

2. 副词“乃”“亦”“即”“皆”“本”“必”等表判断(1)当立者乃公子扶苏(2)今亡亦死,举大计亦死(3)梁父即楚将项燕(4)此则岳阳楼之大观也(5)环村居者皆猎户3. 动词“为”“是”表判断(1)中峨冠而多髯者为东坡(2)问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋(苟以天下之大,而从六国破亡之故事,是又在六国下矣)4. 否定副词“非”表否定判断(1)六国破灭,非兵不利,战不善(2)予非文人画士(3)故王之不王,不为也,非不能也(二)被动句(受动者作主语的句子)要素:受动者、动作、被动词、施动者1.“为所”表被动(1)有如此之势而为秦人积威之所劫(2)不者,若属皆且为所虏2.“为”表被动身死国灭,为天下笑3.“于”表被动(1)李氏子蟠……不拘于时(2)而君幸于赵王(3)暴见于王,王语暴以好乐4.“见”表被动(1)秦城恐不可得,徒见欺(2)百姓之不见保,为不用恩焉5.“见、于”表被动(1)臣诚恐见欺于王而负赵(2)吾长见笑于大方之家6.“被”表被动信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?7. 意念被动(1)锲而不舍,金石可镂(2)狡兔死,走狗烹;飞鸟尽,良弓藏;敌国破,功臣亡。

倒装(变式)句(和现代汉语语法相对而言)(三)宾语前置句(置宾语于谓语前)1. 否定句中代词作宾语,宾语前置(1)古之人不余欺也(2)三岁贯女,莫我肯德[古汉语中常见否定词(否定副词)]不、毋、未、莫、弗、非、匪、靡、罔、无、勿[古汉语中常见人称代词]第一人称:吾、我、余、予、朕、自、己第二人称:尔、汝、若、而、乃第三人称:彼、其、之、焉、他、渠、伊注意:①“之”和“其”在某些语境中可以灵活地用作第一、二人称的代词。

2020年高考语文一轮总复习《文言句式》:判断句—译为判断词“是”的判断句所谓判断句,就是以名词、动词、代词或名词性短语等为谓语,对主语进行判断的句式。

文言文中常用以下几种形式表示判断:例1翻译文中画横线的句子。

(注意特殊句式)初,吴之未平也,浚在弋阳,南北为互市,而诸将多相袭夺以为功。

吴将蔡敏守于沔中,其兄珪为将在秣陵,与敏书曰:“古者兵交,使在其间,军国固当举信义以相高。

而闻疆场之上,往往有袭夺互市,甚不可行,弟慎无为小利而忘大备也。

”候者得珪书以呈浚,浚曰:“君子也。

”及渡江,求珪,得之,问其本,曰:“汝南人也。

”浚戏之曰:“吾固疑吴无君子,而卿果吾乡人。

”(选自《晋书·周浚传》,有删改)(1)浚曰:“君子也。

”__________________________________________________________________________________________________(2)汝南人也。

__________________________________________________________________________________________________(3)吾固疑吴无君子,而卿果吾乡人。

__________________________________________________________________________________________________[答案](1)周浚阅后说:“真是个君子啊。

”(“君子也”,判断句式)(2)我是汝南人。

(判断句式)(3)我原本怀疑吴地没有君子,而您果然是我的同乡。

(“吾乡人”,判断句式)【参考译文】当初,吴国尚未平定,周浚在弋阳,南北相互往来贸易,诸将中有不少人以偷袭抢夺对方财物为功。

吴国将领蔡敏在沔中驻守,蔡敏的哥哥蔡珪在秣陵带兵,蔡珪给蔡敏写信说:“古代双方交战,如果处于交界之地,军队和国家本当以推崇信义为上。

高三语文文言文特殊句式高三语文文言文特殊句式语文是语言和文学及文化的简称。

小编准备了高三语文文言文特殊句式,具体请看以下内容。

一. 判断句判断句是对人或事物表示断定,断定人或事物是什么、属于什么的句式。

1. 师者,所以传道受业解惑也。

(者,也)2. 此帝王之资也。

(也)3. 柳敬亭者,扬之泰州人。

(者,)4. 刘备天下枭雄。

(,)(这四种是由者、也表判断的类型)5. 沛公之参乘樊哙者也。

(者也)6. 当立者乃公子扶苏。

(乃)7. 马超、韩遂尚在关西,为操后患。

(为)8. 此则岳阳楼之大观也。

(则)9. 即今之缧然在墓者也。

(即)10.巨是凡人。

(是)(是在先秦以前只做代词用,不表判断)二.被动句1.而君幸于赵王。

(于)2.秦城恐不可得,徒见欺。

(见)3.臣诚恐见欺于王而负赵。

(见于)4.受制于人。

(受于)5.为天下笑,何也?(为)6.羸兵为人马所蹈藉。

(为所)(典型的被动句)7.若属皆为所虏。

(为所)8.信而见疑,忠而被谤。

(被)9.洎牧以谗诛。

(无标志。

靠动词本身在意念上的一种表现。

)三.疑问句(非特殊句式)借疑问词或否定词而能发出疑问的句子叫疑问句。

疑问词包括疑问代词(谁、孰、何、曷、胡、安、焉)和疑问语气词(乎、诸、、与或欤、邪或耶)等。

二者有时全用,有时不全用。

1.秦王以十五城请易寡人之璧,可予不?(《廉颇蔺相如列传》)(借否定词不)2.且行千里,其谁不知?(《崤之战》)(借疑问词谁)四.否定句(非特殊句式)文言的否定句,必须用否定词(不、毋、弗、勿、未、否、非、无、莫等)五.词序(倒装句)1.宾语前置(动宾倒装句)在一般情况下,动词在前,宾语在后,这是汉语的语法规律。

可是,有时候动词和宾语也可以倒装,让宾语处在到动词前面。

在文言文当中,动宾倒装句是很有规律的,大约有四种情况。

① 否定句中,代词作宾语。

例:A.莫我肯顾B.古之人不余欺也② 疑问句中,疑问代词作宾语,有两种类型:(1)动宾结构(2)介宾结构。

高考语文: 7 种文言文特别句式(一)判断句用名或名性短表示判断的句子,叫判断句。

代一般是在主和之用判断“是”来表示判断的。

但在古里,“是”多作代用,极少把它看作判断用。

因此,在大部分状况下借助气来表示判断。

常的判断句式有以下几种:1.主后边用“者”表示停,在后边用“也”表示判断,即“⋯⋯者⋯⋯也”式。

种判断句式,是古中表示判断的典型格式。

如:廉者,之良将也。

2.主后边用“者”表示停,而后边不用“也”,即“⋯⋯者⋯⋯”式。

种判断句式中的“者”不,只在主和之加判断“是”。

如:柳敬亭者,之泰州人,本姓曹。

3.主后边不用“者”表示停,只在后边用“也”表示判断,即“⋯⋯,⋯⋯也”式。

种判断句式中的“也”同不,只在主、之加“是”。

如:和氏璧,天下所共宝也。

4.“者”“也”都不用。

成代,只要在主、之加“是”。

如:刘,天下雄。

5.用“ ”表示判断,即“⋯⋯ ⋯⋯”式。

如:人方刀俎,我肉⋯⋯6.用“乃、即、、皆、必”等副表示必定判断,用副“非”表示否认判断。

今公子有急,此乃臣效命之秋也。

此岳阳楼之大也。

7.用“是”作判断,文言文中也有,但出晚并且少。

如:巨是凡人,偏在郡⋯⋯(二)被句在古中,主是所表示行的被者的句式叫被句。

常的被句有以下几种形式:1.用介“于”引行的主者,表被,即“ +于⋯⋯”式。

如:夫而燕弱,而君幸于王,故燕王欲于君。

2.在前用“ ”“受”表示被,构成“ (受)+”的形式。

如:大家皆醉而我独醒,是以放。

假如需要把作行的主者介出来,可在后加介“于”,构成“ (受)++于”的形式。

如:臣恐欺于王而⋯⋯3.在前加介“ ”,构成“ +”的形式。

种句式的“ ”和“ ”不一样:“ ”是助,不可以,所以它是挨着;“ ”是介,它能够挨着(省略了),也能够引出作行的主者。

如:身客死于秦,天下笑。

4.用“ ”引主者,前再加“所”,表被,构成“ ⋯⋯所⋯⋯”式。

如:悲夫!有这样之,而秦人威之所劫⋯⋯ “ ⋯⋯所⋯⋯”自生后,就成了古最常的一种被句形式,并且向来沿用到代里。

2020高考语文文言句式及其用法之判断句

文言句式及其用法

判断句

判断句是对事物的性质、情况、事物之间的关系做出肯定或否定判断的句子。

文言中常用以下几种形式表示判断

1.用“者”或“也”表判断。

这是典型的文言判断形式。

有用“……者,…也”的,其中“者”表停顿,“也”表判断;有单用“者”或“也”的;也有“者也”在句尾连用的。

例如:陈胜者,阳城人也。

(司马迁《陈涉世家》)师者,所以传道受业解惑也。

(韩愈《师说》)

四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,(王安石《游褒禅山记》)项脊轩,旧南阁子也。

(归有光《项脊轩志》)夫战,勇气也。

(《左传曹判论战》)莲,花之君子者也。

(周敦颐《爱莲说》)

2.用副词“乃”“则”“即”“皆”等表判断。

这种形式也较为多见。

例如:当立者乃公子扶苏。

(司马迁《陈涉世家》)此则岳阳

楼之大观也。

(范仲淹《岳阳楼记》)即今之全然在墓者也。

(张溥

《五人墓碑记》)夫六国与秦皆诸侯(苏洵《六国论》)

3.用动词“为”“是”表判断。

其中“是”表判断,要注意和用作代词的“是”的区别。

例如:

故今之墓中全乎为五人也。

(张溥《五人墓碑记》)如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?(司马迁《鸿门宴》)问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(陶渊明《桃花源记》)巨是凡人,偏在远郡,行将

为人所并(司马光《赤壁之战》)石之铿然有声者,所在皆是也。

(代词,这样)(苏轼《石钟山记》)同行十二年,不知木兰是女郎(《木

兰诗》)4.用否定副词“非”等表示否定的判断。

例如:

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦(苏洵《六国论》)

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也……(《孟子?得道多助,失道寡助》

5.直接表示判断。

既不用判断词,也不用语气词,通过语意直接表示判断。

例如:刘备天下枭雄。

(司马光《赤壁之战》)刘豫州王

室之胃。

(同上)其句式有如下几种表示法:

“......者,......也。

”这是文言判断句最常见的形式。

主语后用“者”,表示提顿,

有舒缓语气的作用,谓语后用“也”结句,对主语加以肯定的判断或解说。

如:“陈涉者,阳城人也。

”(《史记.了涉世家》)

“......,......也。

”判断句中,有时“者”和“也”不一定同时出现,一般省略"者",只用“也”表判断。

如:“操虽托名汉相,其实汉贼也。

”(《资治通鉴》)

“......者,......。

”有的判断句,只在主语后用“者”表示提顿,这种情况不常见。

如:“四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王

回深父,余弟安国平父,安上纯父。

”(王安石《游褒禅山记》)

“......者也。

”在句末连用语气词“者也”,表示加强肯定语气,这时的“者”不表示提顿,只起称代作用。

这种判断句,在文

言文中也比较常见。

如:“城北徐公,齐国之美丽者也。

”(《战国策.齐策》)

无标志判断句。

文言文中的判断句有的没有任何标志,直接由名词对名词作出判断。

如:“刘备天下枭雄。

”(《赤壁之战》)

需要注意的是,判断句中谓语前出现的“是”一般都不是判断词,而是指示代词,作判断句的主语。