凝固过程的传热

- 格式:ppt

- 大小:3.48 MB

- 文档页数:59

1)凝固速度对铸件凝固组织、性能与凝固缺陷的产生有重要影响,试分析可以通过哪些工艺措施来改变或控制凝固速度?解:①改变铸件的浇注温度、浇铸方式与浇铸速度;②选用适当的铸型材料和起始(预热)温度;③在铸型中适当布置冷铁、冒口与浇口;④在铸型型腔内表面涂敷适当厚度与性能的涂料。

2)影响铸件凝固方式的因素有哪些?答:(1)金属本身的凝固特点(凝固温度范围):金属或合金的成分,液相线与固相线的凝固动态曲线;(2)外界条件:决定凝固体的断面温度分布的因素。

3液体的粘度:粘度越大,表示液体越粘稠,4 液体层间的内摩擦力越大,相对运动也越困难,原子无法迁移排成晶体。

2 )液体的冷却速度:冷却速度越大,阻止金属材料中原子的迁移。

(1)合金凝固温度范围的影响合金的液相线和固相交叉在一起,或间距很小,则金属趋于逐层凝固;如两条相线之间的距离很大,则趋于糊状凝固;如两条相线间距离较小,则趋于中间凝固方式。

(2)铸件温度梯度的影响增大温度梯度,可以使合金的凝固方式向逐层凝固转化;反之,铸件的凝固方式向糊状凝固转化。

3)何为凝固动态曲线?有何意义?答:(1)凝固动态曲线:根据凝固体断面上实际测得的温度随时间变化曲线上(T-t),在同一时间坐标下,制作凝固体断面上不同位置与时间框图,将实际测得的(T-t)曲线上确定的温度点投影到凝固体断面上不同位置与时间的框图中,把不同时间、不同位置的同一温度点(液相温度、固相温度)连接起来,即得到金属凝固动态曲线;即在凝固体断面上,不同时间、不同位置达到同一温度的连线。

(2)动态曲线意义:凝固动态曲线用于判断金属在凝固过程中两相区(凝固区)的宽窄;由两相区(凝固区)的宽窄判断凝固断面的凝固方式。

4)凝固方式分为几种?对铸件质量有何影响?答:(1)凝固方式分为逐层凝固方式、体积凝固方式、中间凝固方式三种;(2)对铸件质量的影响:○1.逐层凝固方式:流动性能好,容易获得健全的凝固体;液体补缩好,凝固体的组织致密,形成集中缩孔的倾向大;热裂倾向小;气孔倾向小,应力大,宏观偏析严重;○2.体积凝固方式:流动性能不好,不容易获得健全的凝固体;液体补缩不好,凝固体的组织不致密,形成集中缩孔的倾向小;热裂倾向大,气孔倾向大;应力小,宏观偏析不严重;○3.中间凝固方式:介于逐层凝固与体积凝固方式二者之间。

连铸坯的凝固原理

连铸坯的凝固原理是指在连续铸造过程中,将液态金属通过连铸机的直接接触传热,使其迅速凝固成为固态坯料。

其凝固原理主要包括以下几个方面:

1. 凝固传热:连铸坯的凝固过程是通过凝固传热实现的。

当液态金属与凝固器壁接触时,通过壁传导热量,将热量从液体中抽取,使其温度下降,从而引起凝固。

凝固过程中,液态金属中的热量逐渐转移到凝固器壁上,使液态金属凝固。

2. 菌晶凝固:连铸坯的凝固过程中形成的是菌晶结构。

在凝固过程中,凝固核的形成与扩展是菌晶凝固的核心。

凝固核的形成主要通过异质核形成机制,即固相杂质在液相中起到导向凝固核形成的作用。

在凝固核形成之后,扩展也是通过液态金属中的固相杂质扩散到凝固界面来实现的。

3. 凝固前区域形态演变:连铸坯凝固前区域是指离开凝固器壁距离较远的区域,此区域的凝固过程是从纯凝固到凝固核形成的过程。

在这个过程中,液态金属的温度逐渐下降,会引起结晶核的形成和繁殖。

在凝固前区域中,由于热量的传导和质量的迁移,形成了柱状晶区。

4. 凝固后区域形态演变:连铸坯凝固后区域是指靠近凝固器壁边界附近的区域,此区域的凝固过程是进一步形成坯料的过程。

在凝固后区域中,凝固核逐渐形成,晶核之间相互连结,最终形成了连续的晶体结构。

连铸坯的凝固原理是液态金属通过传导传热和纯凝固形成晶核,然后通过晶核的繁殖和晶体的连结形成连续的晶体结构,最终实现连铸坯的凝固。

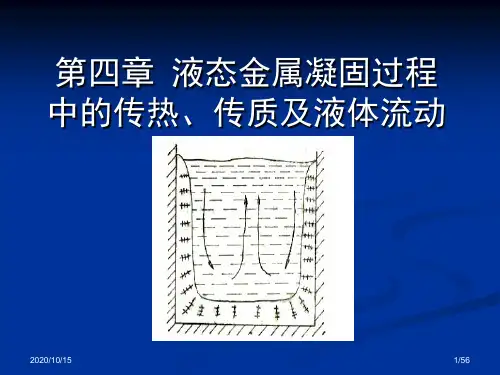

本章要点:主要讨论凝固过程的液体金属流动和金属的凝固传热特点固传热特点,,包括包括::4 凝固过程的液体金属流动和传热1(1) 枝晶间金属流动的速度方程枝晶间金属流动的速度方程;;(2) 铸锭凝固传热的微分方程及由此确定影响传热的主要因素传热的主要因素。

(3) 三种凝固方式(顺序凝固顺序凝固、、同时凝固同时凝固、、中间凝固)的区别及对应的控制方法在浇筑和凝固过程中在浇筑和凝固过程中,,液体金属时刻在流动 包括对流和枝晶间的黏性流动液体金属流动是一种动量传输过程液体金属流动是一种动量传输过程,,是铸锭成型是铸锭成型、、传热传热、、传质的必要条件浇筑和凝固过程中的特性1 凝固过程液体金属的流动是一种动量传输过程是一种动量传输过程。

浇注时流柱冲击引起的动量对流动量对流。

金属液内温度和浓度不均引起的1.1 液体金属的对流对流成因:3自然对流自然对流。

电磁场或机械搅拌及振动引起的强制对流。

对于连续铸锭对于连续铸锭,,由于浇注和凝固同时进行由于浇注和凝固同时进行,,动量对流会连续不断地影响金属液的凝固过程属液的凝固过程,,如不采取适当措施均布液流不采取适当措施均布液流,,过热金属液就会冲入液穴的下部。

动量对流强烈时动量对流强烈时,,易卷入大量气体易卷入大量气体,,增加金属的二次氧化增加金属的二次氧化,,不利于夹渣的上浮,应尽量避免应尽量避免。

立式半连续铸锭过程中立式半连续铸锭过程中,,在金属液面下垂直导入液流时在金属液面下垂直导入液流时,,其落点周围会形成一个循环流动的区域成一个循环流动的区域,,称为涡流区。

特征是在落点中心产生向下的流股的流股,,在落点周围则引起一向上的流股的流股,,从而造成上下循环的轴向循环对流。

流注冲击引起的对流4影响流注穿透深度因素影响流注穿透深度因素:: 浇筑速度 浇筑温度流注在液穴中的穿透深度:沿液穴轴向对流往下延伸的距离 流注落下高度 结晶器尺寸注管直径流注穿透深度随其下落高度的增加而减小流注下落高度增加,其散乱程度增大,卷入的气体多,气泡浮力对流注的阻碍作用增强浇筑速度增大浇筑速度增大,,流注穿透深度增加结晶器断面尺寸减小结晶器断面尺寸减小,,气泡上浮区域减小气泡上浮区域减小,,存留在流注点下方气泡数量相应增加量相应增加,,对流注阻碍作用增强对流注阻碍作用增强,,流注穿透深度减小结晶器断面尺寸减小结晶器断面尺寸减小,,流注落点周围的涡流增强流注落点周围的涡流增强,,流注轴向速度降低流注轴向速度降低,,穿透深度减小6轴向循环对流轴向循环对流,,还会引起结晶器内金属液面产生水平对流,其方向决定着夹渣的聚集地点其方向决定着夹渣的聚集地点。