中医护理 眩晕的病因病机

- 格式:docx

- 大小:20.93 KB

- 文档页数:1

中医护理学病因病机中医护理学是中医学的重要组成部分,是指运用中医理论对疾病进行辨证施护和护理处理的学科。

中医护理学的病因病机是指研究疾病发生和发展的原因及其机制,为中医护理提供理论指导和临床实践依据。

以下将从中医护理学的角度探讨病因病机。

病因是指导致疾病的原因,它通常包括内因和外因。

内因是指人体内部的因素,主要包括七情、饮食、劳逸、生活习惯等。

外因是指来自环境和社会的因素,如气候、地理环境、传染病等。

中医护理学通过分析病人的生活习惯、环境等,寻找病因,以指导护理干预。

病机是指疾病产生和发展的机制,包括病理变化、病程演变等。

中医护理学认为疾病的发生和发展是由病因和机体防御力之间的相互作用所致。

病因侵犯机体后,机体会通过气血运行和正气抗击等手段来阻止疾病的发展。

中医护理学通过观察病人的病情演变特点,判断病机,以指导临床护理实践。

2.气血运行障碍:中医护理学认为气血是维持人体正常生理功能的重要物质基础,气血运行障碍是疾病的重要机制之一、中医护理学通过调理气血运行,促进营养物质的供应和废物的排泄,以维持人体的健康状态。

3.温热寒凉失衡:中医护理学认为温热寒凉失衡是导致疾病发生和发展的重要原因之一、中医护理学通过调节体温,提高机体的抵抗力,以促进疾病的愈合和康复。

4.情绪不稳定:中医护理学认为情绪不稳定是导致疾病发生和发展的重要原因之一、中医护理学通过调节情绪,促进身心的平衡,以维持人体的健康状态。

总结起来,中医护理学的病因病机是指疾病发生和发展的原因和机制。

病因病机的研究可以为中医护理提供理论依据,指导临床实践。

中医护理学的病因病机主要包括脏腑功能失调、气血运行障碍、温热寒凉失衡和情绪不稳定等方面的内容。

中医护理学通过观察病人的病情演变特点,判断病因病机,以提供精准的护理干预。

中医护理学的病因病机研究有利于深化对疾病防治规律的认识,促进中医护理学的发展和创新。

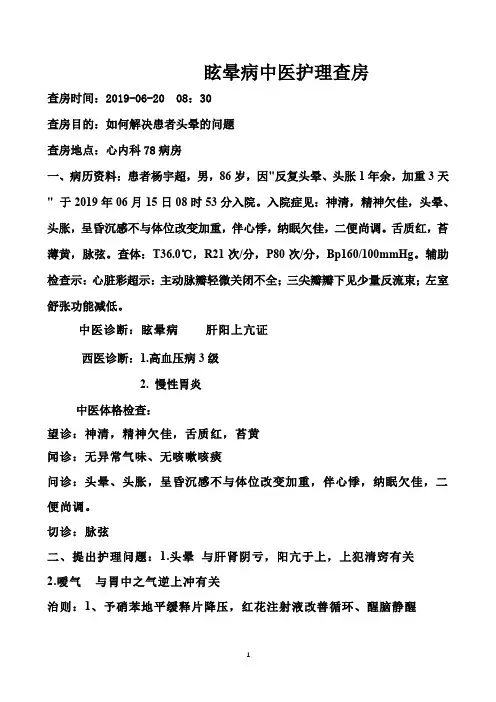

眩晕病中医护理查房查房时间:2019-06-20 08:30查房目的:如何解决患者头晕的问题查房地点:心内科78病房一、病历资料:患者杨宇超,男,86岁,因"反复头晕、头胀1年余,加重3天" 于2019年06月15日08时53分入院。

入院症见:神清,精神欠佳,头晕、头胀,呈昏沉感不与体位改变加重,伴心悸,纳眠欠佳,二便尚调。

舌质红,苔薄黄,脉弦。

查体:T36.0℃,R21次/分,P80次/分,Bp160/100mmHg。

辅助检查示:心脏彩超示:主动脉瓣轻微关闭不全;三尖瓣瓣下见少量反流束;左室舒张功能减低。

中医诊断:眩晕病肝阳上亢证西医诊断:1.高血压病3级2. 慢性胃炎中医体格检查:望诊:神清,精神欠佳,舌质红,苔黄闻诊:无异常气味、无咳嗽咳痰问诊:头晕、头胀,呈昏沉感不与体位改变加重,伴心悸,纳眠欠佳,二便尚调。

切诊:脉弦二、提出护理问题:1.头晕与肝肾阴亏,阳亢于上,上犯清窍有关2.嗳气与胃中之气逆上冲有关治则:1、予硝苯地平缓释片降压,红花注射液改善循环、醒脑静醒脑开窍,泮托拉唑钠护胃、予莫沙必利片促进胃动力等对症治疗。

2、中医方面:耳穴压豆,通过刺激穴位,疏通经络,调整脏腑气血功能;中频脉冲电治疗以促进局部血液循环、温经通络止痛;艾灸温经散寒,扶阳固脱,消瘀散结;中药予天麻钩藤汤加减,其中天麻、钩藤平肝熄火,牛膝、三七活血通络,茯苓健和脾胃,菊花散风清热,平肝明目。

现经过5天对症治疗,患者头晕减轻,嗳气反酸仍得不到解决。

今天08:00查体:T 36.3℃,R90 次/分,P20 次/分,Bp 150/88 mmHg。

三、分析问题—头晕头胀的病因病机什么是眩晕?眩晕是目眩与头晕的总称,目眩是指眼花或眼前发黑,视物模糊;头晕是指感觉自身或周围景物旋转,站立不稳。

二者常同时并见,统称眩晕。

本病当属祖国医学中"眩晕病"范畴,缘于患者肝肾阴亏,水不涵木,阴不维阳,阳亢于上,上犯清窍故见眩晕。

中药穴位贴敷联合中医护理干预辅助治疗老年眩晕的效果老年眩晕是指发生在65岁以上老年人身上的一种常见症状,主要表现为头晕、眩晕、站立不稳和恶心等不适感觉,严重影响了老年人的生活质量和健康状况。

眩晕症状的出现常常使老年人感到恐慌和焦虑,甚至丧失干预治疗的信心。

针对老年眩晕症状的干预治疗显得尤为重要。

中医药作为中国特有的传统医学,对眩晕症状有着独特的治疗方法和丰富的临床经验。

中药穴位贴敷与中医护理干预的联合应用,不仅能够缓解眩晕症状,还能够改善老年人的生活质量和健康状态。

本文将就中药穴位贴敷联合中医护理干预辅助治疗老年眩晕的效果进行介绍和分析,以期为临床治疗提供一定的参考。

一、中药穴位贴敷联合中医护理的基本原理1.穴位贴敷的原理中医穴位是中医学中的一个重要概念,是中医治疗疾病的关键部位。

针灸就是利用针刺或温灸等手段来刺激相关穴位,达到治疗疾病的目的。

而穴位贴敷是一种可以自我操作的穴位刺激方法,通过在特定的穴位贴敷药物或穴位贴敷器具,来刺激穴位,达到调节阴阳、疏通经络、促进气血运行的目的。

2.中医护理的原理中医护理是中医学的一个分支,是指在中医理论指导下,运用中医方法对病人进行病情观察、护理措施和调理治疗的一种护理方式。

中医护理强调顺应自然、顺其自然,旨在调节人体阴阳平衡,调和气血运行,增强人体抵抗力,达到保健、治病的目的。

中药穴位贴敷联合中医护理干预老年眩晕的基本原理就是通过对眩晕相关的穴位进行贴敷刺激,结合中医护理理论进行全面干预,促进气血的运行,调和阴阳平衡,以达到缓解老年眩晕症状,改善生活质量的目的。

1.选穴原则眩晕是中医学中的“眩”类病症,其病因病机主要是肝风内动、肝阳上亢、肝肾阴虚等,常用的穴位有风池、太冲、风府、神门、翳风等。

选择穴位时要根据老年人的实际情况,综合分析病情,确立穴位贴敷的方案,针对性地进行治疗。

2.贴敷方法穴位贴敷是通过将中药颗粒、贴敷器具贴敷在穴位上,进行压敷或持续发汗,以达到刺激穴位、促进气血运行的目的。

一例痰浊中阻眩晕患者的中医护理发表时间:2020-12-18T07:59:19.716Z 来源:《健康世界》2020年13期作者:周爱娟[导读] 眩晕是以自觉头晕眼花,视物旋转动摇为临床特征的一类病证。

眩为目眩,即视物昏花,模糊不清,或眼前发黑;晕为头晕,即感觉自身或周围景物旋转不定。

两者常同时并见,故统称为“眩晕”。

本病讨论范围包括脑动脉硬化症、梅尼埃病、良性阵发性位置性眩晕、椎-基底动脉供血不足以及前庭神经元炎等以眩晕为主要临床表现者[1]。

周爱娟南京市秦淮区中医医院 210006眩晕是以自觉头晕眼花,视物旋转动摇为临床特征的一类病证。

眩为目眩,即视物昏花,模糊不清,或眼前发黑;晕为头晕,即感觉自身或周围景物旋转不定。

两者常同时并见,故统称为“眩晕”。

本病讨论范围包括脑动脉硬化症、梅尼埃病、良性阵发性位置性眩晕、椎-基底动脉供血不足以及前庭神经元炎等以眩晕为主要临床表现者[1]。

临床上分五种证型:肝阳上亢、痰浊中阻、气血亏虚、肾精不足、瘀血阻窍[2],本个案护理病例为痰浊中阻证。

1 临床资料患者,女,69岁,因“头晕伴视物旋转1月”,由门诊拟中医诊断“眩晕(痰浊中阻证)”,西医诊断“前庭神经元炎”于2019-06-20收治入院。

入院时患者神志清楚,精神尚可,面色少华,难以直立活动,轮椅推入病房,口角歪斜,头晕,视物旋转,每天发作数次,时有呕吐,每日2-3次,耳鸣,无口齿不清,无肢体乏力,纳呆,二便正常,夜寐安,舌红,苔黄腻,脉滑。

患者既往有糖尿病病史,现注射甘精胰岛素10u每日一次,二甲双胍500mg每日3次,餐后血糖控制在10mmol/L左右。

患者及家属对眩晕病相关知识不了解。

患者对体格检查:体温36.3℃,脉搏72次/分,呼吸16次/分,血压126/75mmHg,Bathel评分55分,Autar评分12分,Morse评分35分。

患者颈软,无抵抗,脑膜刺激征(-),双侧巴氏征(-),共济检查(-),BPPV位置实验阴性。

《中医内科学》_第三节眩晕_中医世家第三节眩晕眩晕是由于情志、饮食内伤、体虚久病、失血劳倦及外伤、手术等病因,引起风、火、痰、瘀上扰清空或精亏血少,清窍失养为基本病机,以头晕、眼花为主要临床表现的一类病证。

眩即眼花,晕是头晕,两者常同时并见,故统称为“眩晕”,其轻者闭目可止,重者如坐车船,旋转不定,不能站立,或伴有恶心、呕吐、汗出、面色苍白等症状。

眩晕为临床常见病证,多见于中老年人,亦可发于青年人。

本病可反复发作,妨碍正常工作及生活,严重者可发展为中风、厥证或脱证而危及生命。

临床上用中医中药防治眩晕,对控制眩晕的发生、发展具有较好疗效。

眩晕病证,历代医籍记载颇多。

《内经》对其涉及脏腑、病性归属方面均有记述,如《素问·至真要大论》认为:“诸风掉眩,皆属于肝”,指出眩晕与肝关系密切.《灵枢,卫气》认为“上虚则眩”,《灵枢·口问》说:“上气不足,脑为之不满,耳为之苦鸣,头为之苦倾,目为之眩”,《灵枢·海论》认为“脑为髓海”,而“髓海不足,则脑转耳鸣",认为眩晕一病以虚为主。

汉代张仲景认为痰饮是眩晕发病的原因之一,为后世“无痰不作眩”的论述提供了理论基础,并且用泽泻汤及小半夏加茯苓汤治疗眩晕.宋代以后,进一步丰富了对眩晕的认识.严用和《重订严氏济生方·眩晕门》中指出:“所谓眩晕者,眼花屋转,起则眩倒是也,由此观之,六淫外感,七情内伤,皆能导致”,第一次提出外感六淫和七情内伤致眩说,补前人之未备,但外感风、寒、暑、湿致眩晕,实为外感病的一个症状,而非主要证候。

元代朱丹溪倡导痰火致眩学说,《丹溪心法·头眩》说:“头眩,痰挟气虚并火,治痰为主,挟补气药及降火药。

无痰不作眩,痰因火动,又有湿痰者,有火痰者。

"明代张景岳在《内经》“上虚则眩”的理论基础上,对下虚致眩作了详尽论述,他在《景岳全书·眩晕》中说:“头眩虽属上虚,然不能无涉于下。

眩晕中医护理查房一、疾病概述:眩晕是患者的自觉症状。

眩是眼花,或眼前发黑,视物模糊;晕是头晕,即感觉自身或外界景物旋转,站立不稳。

二者常同时出现,故统称为眩晕。

轻者可以闭自即止。

重者如坐车船,旋转不定,不能站立,或伴恶心、汗出。

甚至昏倒等症状。

西医中的高血压、动脉硬化、内耳迷路病(如眩晕综合征。

迷路炎)、神经官能症等疾病,以眩晕为主要症状时。

二、病因病机眩晕病变主要属肝,但可涉及肾、心脾等脏,病理性质有实有虚,以虚者为多;实证病理主要是肝阳和痰浊,虚证为阴精或气血的亏耗。

而虚实之间往往互相夹杂而成本虚标实。

1)肝阳上扰清窍:忧思恼怒过度,使肝阴耗伤,肝火偏亢,风阳升动,上扰清空而发生眩晕。

或素体肾亏,病后伤及肾阴,水不涵木,阴虚则阳亢,亦令风阳上扰,发为眩晕。

2)肾精不足:先天不足,或劳欲过度,均可导致肾精亏耗,生髓不足,不能上充于脑,脑为髓海,因髓海不足而发生眩晕。

3)气血亏损:久病不愈,耗伤气血,或失血之后,虚而不复,或脾胃虚弱,不能健运水谷以生化气血,致气血两虚,气虚则清阳不开,血虚则脑失所养,气血亏虚,不能上荣头目,发生眩晕。

4)痰浊上扰清窍:恣食肥甘,损伤脾胃,健运失司,致使水谷不化精微,湿聚生痰,痰湿交阻,则清阳不开,浊阴不降,发为眩晕。

2、辩证论治1)肝阳上亢:证候:眩晕耳鸣,头痛且胀,每遇烦劳或恼怒而头晕。

头痛增剧,面色潮红,急躁易怒,少寐多梦,口苦。

舌质红,苔黄,脉弦。

治法:平肝潜阳,清热熄风。

主方:天麻钩藤饮。

2)肾精亏损:证候:眩晕,神疲健忘,腰膝酸软,遗精耳鸣,失眠多梦。

偏于阳虚者,四肢不温,舌质淡,脉沉细;偏于阴虚者,五心烦热,舌质红,脉沉细。

治法:偏阳虚者,宜补肾助阳;偏阴虚者,补肾滋阴。

主方:补肾助阳,以右归丸为主方;补肾滋阴,以左归丸为主方;3)气血两虚:证候:头眩眼花,动则加剧,面色苍白,唇甲不华,心悸失眠,神疲懒言,食少纳呆,舌质淡,脉细弱。

治法:补养气血,健运脾胃。

中医护理眩晕的病因病机

眩晕是患者的自觉症状。

眩是眼花,或眼前发黑,视物模糊;晕是头晕,即感觉自身或外界景物旋转,站立不稳。

二者常同时出现,故统称为眩晕。

轻者可以闭自即止。

重者如坐车船,旋转不定,不能站立,或伴恶心、汗出,甚至昏倒等症状。

西医中的高血压、动脉硬化、内耳迷路病(如眩晕综合征,迷路炎)、神经官能症等疾病,以眩晕为主要症状时,均可参照本证论治护理。

病因病机

眩晕病变主要属肝,但可涉及肾、心脾等脏,病理性质有实有虚,以虚者为多;实证病理主要是肝阳和痰浊,虚证为阴精或气血的亏耗。

而虚实之间往往互相夹杂而成本虚标实。

历代医书对本病论述很多,《内经.至真要大论》记载:“诸风掉眩,皆属于肝”,指出眩晕多属肝的疾病;《河间六书》认为:本病是因风火为患,有“风火皆阳,阳多兼化,阳主平动,两阳相搏,则为之旋转。

”的论述;《丹溪心法》提出“无痰不作眩”,主张以“治痰为先”《景岳全书》强调“无虚不作眩”,当以治虚为主。

这此理论从各个不同的角考试,大网站收集度阐明了眩晕的病因病机,和临证治疗。

(1)肝阳上扰清窍:忧思恼怒过度,使肝阴耗伤,肝火偏亢,风阳升动,上扰清空而发生眩晕。

或素体肾亏,病后伤及肾阴,水不涵木,阴虚则阳亢,亦令风阳上扰,发为眩晕。

(2)肾精不足:先天不足,或劳欲过度,均可导致肾精亏耗,生髓不足,不能上充于脑,脑为髓海,因髓海不足而发生眩晕。

(3)气血亏损:久病不愈,耗伤气血,或失血之后,虚而不复,或脾胃虚弱,不能健运水谷以生化气血,致气血两虚,气虚则清阳不开,血虚则脑失所养,气血亏虚,不能上荣头目,发生眩晕。

(4)痰浊上扰清窍:恣食肥甘,损伤脾胃,健运失司,以致水谷不化精微,湿聚生痰,痰湿交阻,则清阳不开,浊阴不降,发为眩晕。

1/ 1。