兰亭集序 文本分析

- 格式:ppt

- 大小:171.98 KB

- 文档页数:24

《兰亭集序》文言文赏析《兰亭集序》文言文赏析《兰亭集序》不追求华丽的辞藻,自辟蹊径,叙事状景,清新自然,抒怀写情,朴实深挚,达到了内容与形式的和谐一致。

下面是小编分享的《兰亭集序》赏析,一起来看一下吧。

【原文】夫人之相与,俯仰一世[7]。

或取诸怀抱,晤言一室之内[8];或因寄所托,放浪形骸之外[9]。

虽趣舍万殊[10],静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,曾不知老之将至[11]。

及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。

况修短随化,终期于尽。

古人云:“死生亦大矣!”[12]岂不痛哉!每览昔人兴感之由,若合一契[13],未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。

固知一死生为虚诞[14],齐彭殇为妄作[15]。

后之视今,亦犹今之视昔,悲乎!故列叙时人,录其所述。

虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。

后之览者,亦将有感于斯文。

【注释】[1]永和:晋穆帝年号,345—356年。

[2]会(kuài快)稽:郡名,包括今浙江西部、江苏东南部一带地方。

山阴:今浙江绍兴。

[3]修禊(xì细):古代习俗,于阴历三月上旬的巳日(魏以后定为三月三日),人们群聚于水滨嬉戏洗濯,以祓除不祥和求福。

实际上这是古人的一种游春活动。

[4]群贤:指谢安等三十二位与会的名流。

[5]少长:指王凝之等九位与会的本家子弟。

[6]流觞曲水:用漆制的酒杯盛酒,放入弯曲的水道中任其飘流。

杯停在某人面前,某人就引杯饮酒。

这是古人一种劝酒取乐的方式。

[7]俯仰一世:很快地过了一生。

俯仰,低首抬头之间,形容时间短暂。

[8]晤言:面对面谈话。

《晋书·王羲之传》、《全晋文》均作“悟言”,指心领神会的妙悟之言。

亦通。

[9]放浪形骸之外:行为放纵不羁,形体不受世俗礼法所拘束。

[10]趣舍:同“取舍”。

[11]老之将至:语出《论语·述而》:“其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔。

《兰亭集序》赏析兰花集序赏析(五篇选)《兰集序》赏析(1):《兰亭集序》讲述了东晋时期一场健谈者的大聚会,表达了他们的共同意愿。

文章集叙事、写景、抒情、议论于一体,文风曲折,变化奇特微妙,满足哲学思辨的需要。

全文可分为两部分。

第一部分主要是讲述和写景,首先描述会议的时间和地点。

然后,把兰亭美丽的自然环境染成:山峦蜿蜒,清澈的溪流倒映出带状;阳光明媚,天空晴朗,让你可以看到宇宙的无限,可以看到各种各样的繁荣。

在那里,“更好地看你的眼睛”和“享受听和看”,能够自由地观察和思考,满足人们视觉上的视听需求就足够了。

这是参与者“谈论他们的爱情”和享受自己的完美场所。

这些描写富有诗意,作者的情感平静而从容。

后半部分,用笔变成了抒情和议论,享受美景和饮酒引发了喜忧、生死的感觉,作者的情绪一下子从平静变成了激越。

他说:生活的乐趣是极其有限的。

当快乐得到满足时,就会觉得无聊。

过去一眨眼就成了历史,人终有一死。

从快乐到悲伤,从出生到死亡,这是他此时的哲学思辨。

他认为“死亡是假的生日,彭其的哀悼是假的”,从而进一步探索了生命的价值和意义,产生了珍惜时间、珍惜生命、热爱礼貌的思想。

生、死、死不仅是人类力量无法控制的自然规律,他在文章中也不可避免地流露出一种感伤的情绪。

但在文章的最后,作者的情绪又趋于平静,他觉得人事在变,历史在发展,从兴盛到衰落,从出生到死亡都是必然的。

因为人生无常,岁月不饶人,所以他想把文章留给后人去继承前人,激励新人。

纵观整篇文章,描写了兰亭的风光和王羲之等人聚会的乐趣,表达了作者对事件不频繁,“短而易,期限已尽”的感叹。

[5]作者时而快乐,时而悲伤,他极其快乐和悲伤。

文章也随着他的感情从平静到平静,再从躁动到平静的变化而激荡,极尽跌宕起伏和抑扬顿挫之美。

因此,《兰亭集序》成为千古广为流传的佳作。

《兰集序》赏析(二);《兰亭集序》,也叫《临河序》、《禊帖》、《三月三日兰亭诗序》等。

金穆宗永和九年(公元353年)三月三日,当时的内史编年史家王羲之和谢安、孙绰等41位好友,齐聚兰亭,赋诗饮酒。

王羲之《兰亭集序》解析永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

群贤毕至,少长咸集。

此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。

引以为流觞曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅。

仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世。

或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,曾不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀;况修短随化,终期于尽。

古人云,“死生亦大矣。

”岂不痛哉!每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。

固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

后之视今,亦由今之视昔,悲夫!故列叙时人,录其所述。

虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。

后之览者,亦将有感于斯文。

(选自《晋书·王羲之传》)[说明]王羲之(公元321—379),字逸少,东晋瑯邪临沂(今山东临沂县)人,后南迁会稽山阴(今浙江绍兴市)。

出身贵族,乃淮南太守王旷之子,司徒王导之侄。

少有美誉,为人任性真率,胸怀豁达,为时人所重,目为“国举”(全国推崇的出类拔萃的人物)。

曾任宁远将军、江州刺史、右军将军、会稽内史等职,世称“王右军”。

王羲之“以骨鲠称”,素有济世之志,针对当时东晋“外不宁内忧以深”的局面和士大夫崇尚空谈的风气,多次上书权贵重臣,提出不少“暂废虚远之怀,救倒悬之急”的见解,但多不见从。

晚年称病去官,与东土之士尽山水之游,弋钓乐娱。

卒赠金紫光禄大夫。

王羲之是我国历史上最著名的书法家,他早年苦练书法,有“临池学书,池水尽墨”的美谈。

晚年书法达到炉火纯青的境界,南朝梁武帝称其“字势如龙跳天门,虎卧凤阙”。

后人誉其为“书圣”。

王羲之也长于诗文,论者称其书扎有远见卓识,“诚东晋君臣之良药”,“兰亭咏诗,韵胜金谷”,但这些成就被其书法之名所掩。

《兰亭集序》文章赏析及作品情感(3)《兰亭集序》文章赏析及作品情感一.文字凝炼语言恬淡隽永《兰亭集序》短小精悍,语言清隽恬淡,不失为一篇佳作。

文章开头简单交代了兰亭集会的时间、地点、事件及人物,接着将笔锋转向了写景。

宗白华先生言:“晋人以虚灵的胸襟、玄学的意味体会自然,乃能表里澄澈,一片空明,建立最高的晶莹的美的意境!”[1]P211我们在此文中就可以欣赏到开阔美妙的意境。

作者并没有大肆渲染,而是采用白描的手法,描绘了兰亭的曼妙景色。

如用“崇山峻岭,茂林修竹”来描写山,仅八个字就将山峰的高耸、树多的特点表现了出来;又如写水“清流激湍,映带左右”,给读者展现了溪流清澈、汩汩流淌的画面;再如描写天气为“天朗气清”,语言精简,表现力较强,让我们感受到了作者快乐轻松的心情。

基于这篇散文四字短语和对仗句较多,节奏感特强,教师在授课时可采用诵读法,让学生在诵读中感知文意,体会作者的高妙笔法。

文中多用反复的手法,在“仰观宇宙之大,俯察品类只盛”、“俯仰一世”、“俯仰之间”中,“俯”和“仰”共出现了三次,一唱三叹,增强了散文的音乐性和节奏感,便于抒情。

本文仅324个字,但将叙事、写景、抒情、议论巧妙地结合在一起,情景交融,由乐到痛再到悲,体现了作者对于人的觉醒,对自己的生命和意义有了更深入的理解和追求。

二.悲伤而又豁达,胸襟大美初春时节,乍暖还寒,气温与人们的心绪都并不高亢热烈。

作为文人雅集,以文会友,并不讲究官位、门第的高低,而是彻底的平等主义。

文中对参与人物的介绍仅有八个字:“群贤毕至,少长咸集”,摒弃了一般介绍官职的庸俗手法。

这首先表现出王羲之清高旷达的品性与心胸。

景色的描绘,他只提山、水、林、竹。

花季三月的姹紫嫣红,繁花似锦,在文中却不见踪影。

这充分表明王羲之的美学情趣,排斥浓妆艳抹,追求清淡雅洁。

描写宴饮,曲水流觞,迥异于豪饮大觞,浮白大觞。

这鲜明表示文人之雅。

在风和日丽,天朗气清之时,“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”,沉浸于大自然之中,面对宇宙辽廓,万物踊动,既有襟怀的宽阔与开拓,又有勃勃生机之感悟。

兰亭集序原文及赏析【5篇】《兰亭集序》赏析篇一《兰亭集序》,又题为《临河序》、《禊帖》、《三月三日兰亭诗序》等。

晋穆帝永和九年(公元353)三月三日,时任会稽内史的王羲之与友人谢安、孙绰等四十一人会聚兰亭,赋诗饮酒。

王羲之将诸人名爵及所赋诗作编成一集,并作序一篇,记述流觞曲水一事,并抒写由此而引发的内心感慨。

这篇序文就是《兰亭集序》。

此序受石崇《金谷诗序》影响很大,其成就又远在《金谷诗序》之上。

《兰亭集序》。

文章首先记述了集会的时间、地点及与会人物,言简意赅。

接着描绘兰亭所处的自然环境和周围景物,语言简洁而层次井然。

描写景物,从大处落笔,由远及近,转而由近及远,推向无限。

先写崇山峻岭,渐写清流激湍,再顺流而下转写人物活动及其情态,动静结合。

然后再补写自然物色,由晴朗的碧空和轻扬的春风,自然地推向寥廓的宇宙及大千世界中的万物。

意境清丽淡雅,情调欢快畅达。

兰亭宴集,真可谓“四美俱,二难并”。

但天下没有不散的宴席,有聚合必有别离,所谓“兴尽悲来”当是人们常有的心绪,尽管人们取舍不同,性情各异。

刚刚对自己所向往且终于获致的东西感到无比欢欣时,但刹那之间,已为陈迹。

人的生命也无例外,所谓“不知老之将至”(孔子语)、“老冉冉其将至兮”(屈原语)、“人生天地间,奄忽若飙尘”(《古诗十九首》),这不能不引起人的感慨。

每当想到人的寿命不论长短,最终归于寂灭时,更加使人感到无比凄凉和悲哀。

如果说前一段是叙事写景,那么这一段就是议论和抒情。

在表现人生苦短、生命不居的感叹中,流露着一腔对生命的向往和执着的热情。

魏晋时期,玄学清谈盛行一时,士族文人多以庄子的“齐物论”为口实,故作放旷而不屑事功。

王羲之也是一个颇具辩才的清谈文人,但在政治思想和人生理想上,王羲之与一般谈玄文人不同。

他曾说过:“虚谈废务,浮文妨要”(《世说新语·言语篇》)在这篇序中,王羲之也明确地指斥“一死生”、“齐彭殇”是一种虚妄的人生观,这就明确地肯定了生命的价值。

《兰亭集序》内容分析《兰亭集序》内容分析三、文章为批评名士之虚无的思想观念而作。

东晋是名士风流的时代。

他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。

他们思想消极,行动无为,就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。

当然,死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死,“一死生”“齐彭殇”。

对此,作者作了委婉的批评。

生和死是两码事,不能等同起来。

生有各种各样的生,有的人活得窝窝囊囊,有的人活得志得意足;死也有各种各样的死,有的人死得默默无闻,有的人死得轰轰烈烈。

司马迁说:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。

”臧克家说:“有的人死了,他还活着;有的人活着,他已经死了。

”毛泽东说:“生的伟大,死的光荣”。

生与死怎么可以等同呢?正如作者所说的:“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

”作者这样写,表明了他对生死问题的看重,他是想以此来启发那些思想糊涂的所谓名士,不要让生命轻易地从自己的身边悄悄逝去。

四、文章以“死生亦大矣”的观点来警醒“后之览者”。

综上所述,文章记叙了兰亭集会的盛况,阐述了“死生亦大矣”的观点,批评了士大夫之虚无的思想观念,显然是有感而作,缘情而发。

但是,作为一篇文集的“序”,除了批评士大夫之虚无的思想观念之外,还要对结集的目的说一说。

参加兰亭集会的是当时社会上的名流,如谢安、孙绰等人。

正如上文所说,他们引觞曲水,饮酒赋诗,畅叙幽情,何其痛哉!快哉!乐哉!然而,“向其所欣,俯仰之间,已为陈迹”。

对此,作者认为“岂不痛哉”!所以,把他们赋的诗收录下来,不至于使其泯灭,而让其流芳百世,使“后之览者,亦将有感于斯文”,如作者一般,生发出“死生亦大矣”的感慨。

为什么会这样呢?因为“虽世殊事异,所以兴怀,其致一也”,因为“后之视今,亦犹今之视昔”。

这不能不令人慨叹作者有一副多么好的心肠!概要本文是一篇书序。

文章先序兰亭修楔事,因修禊而“群贤毕至”,实际上是说明做诗的缘由;有用“一觞一咏,亦足以畅叙幽情”描写了作诗时的情景,指明了《兰亭集》是一部游宴诗集,有众多的作者,诗是即席之作;结尾以“故列叙时人,录其所述"说明成书的经过,又以“后之览者,亦将有感于斯文”指出本书的意义。

《兰亭集序》原文翻译及赏析《兰亭集序》原文翻译及赏析导语:《兰亭序》,又名《兰亭集序》、《临河序》、《禊序》、《禊贴》,作者是东晋“书圣”王羲之。

本文是一篇书序。

东晋穆帝永和九年,王羲之和当时名士谢农、孙绰等41人,于三月三日在会稽郡山阴的兰亭集会以下是小编为大家精心整理的《兰亭集序》原文翻译及赏析,欢迎大家参考!《兰亭集序》原文永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

群贤毕至,少长成集。

此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。

引以为流觞曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅。

仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与俯仰一世。

或取谮怀抱,晤言一室之内;或困寄所托,放浪形骸之外。

虽取舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,曾不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀;况修短随化,终期于尽。

古人云:“生死亦大矣。

”岂不痛哉! 每览昔人,兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。

固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人,录其所述。

虽世殊事异,所以兴怀,其致—也。

后之览者,亦将有感于斯文。

《兰亭集序》翻译永和九年,岁星在癸丑,三月初三日,我们在会稽郡山阴县的兰亭集会,举行祓禊活动。

许多著名人士统统来了,年轻的和年长的都聚集在一起。

这专访有高峻的山岭主,茂盛的树林,外长的竹子。

还有澄清的急流,在左右映衬环绕,引来作为流觞的曲水。

大家依次坐在水边,虽然没有琴、瑟、箫、笛演奏的盛况,但边喝酒边赋诗,也足够畅叙衷情。

这一天,天色晴朗,空气清新,和风温暖。

抬头看到天空的广阔,低头看到万物的众多,藉此放眼观赏,开畅胸怀,可以尽情享受耳目的乐趣,确实是欢乐的。

人与人的相处,时间很短暂。

有的把自己的抱负倾吐出来,和朋友在一间房屋里谈论;有的凭借爱好的事物寄托志趣,过着放纵性情的生活。

王羲之《兰亭集序》译文与赏析(附作者简介)一、王羲之其人其书(李春青)王羲之被后世称为“书圣”,王献之则被后世评家认为是可与其父比肩的书家。

“二王”书法对南朝四代以至唐宋以后的书家影响极大,因此王氏父子可视为魏晋书法的代表者。

(1)王羲之其人王羲之,字逸少,琅玡临沂人。

羲之出生两晋门阀世家。

其伯父王导乃东晋元勋,父王旷,官淮南太守。

羲之年幼时不善言辞,人们不大看重他。

13岁时,去拜见大名士周,周看出他将来必非等闲之辈,当时时兴吃牛心炙,吃饭时,在座的客人尚未动筷,周先割一块牛心炙给羲之,于是为时人所重。

长大后,羲之变得极善言谈,为人耿直。

其父辈大将王敦、丞相王导对他都很器重。

一次太尉郗鉴派门生向王导求女婿,王导让他到东厢房在王家子弟中挑选。

这位门生回去后,对郗鉴说,王家子弟个个都好,但一听说有人来择婿,都显得很矜持。

只有一位坐在东边的胡床上,露着肚皮吃东西,似乎没这回事似的。

郗鉴说,正是这位才是好女婿。

一打听,原来是王羲之,于是将女儿郗璿嫁给了他。

羲之初为秘书郎,这是大多数名门子弟起家的清职。

后被征西将庾亮请为参,累迁至长史。

庾亮临终,上表推荐羲之为宁远将、江州刺史。

羲之声望渐隆,执政的公卿多次召他入朝为侍中、吏部尚书等清要之职,均为其回绝。

又授为护将,此职为禁长官,并兼管武职选任,极为重要。

但羲之依然推辞不就。

扬州刺史、大清谈家殷浩作书劝羲之应命,羲之回书说,我素来不想在朝廷做官,如任边职,无论何处,听凭驱使。

后来,他还是勉强入朝任护将之职。

不久又力求外放,未得准许,不久转为右将、会稽内史。

羲之出身名门,又少有美誉,自然有名士脾气。

其不欲为朝官,其实就是因为不愿在皇帝及公卿面前受拘束。

他又好服食养性,做了会稽的行政长官后,因其地多有名山佳水,于是羲之就打算终老会稽了。

此时谢安尚未出仕,正高卧东山,其地正在会稽,又有孙绰、许询、李充、支遁等大名士名僧隐居于此,于是羲之与他们游山玩水,吟诗作赋,清谈饮酒,十分畅怀。

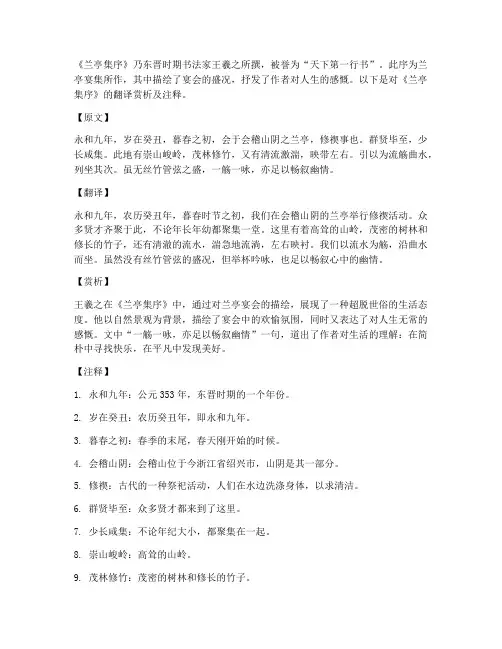

《兰亭集序》乃东晋时期书法家王羲之所撰,被誉为“天下第一行书”。

此序为兰亭宴集所作,其中描绘了宴会的盛况,抒发了作者对人生的感慨。

以下是对《兰亭集序》的翻译赏析及注释。

【原文】永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

群贤毕至,少长咸集。

此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。

引以为流觞曲水,列坐其次。

虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

【翻译】永和九年,农历癸丑年,暮春时节之初,我们在会稽山阴的兰亭举行修禊活动。

众多贤才齐聚于此,不论年长年幼都聚集一堂。

这里有着高耸的山岭,茂密的树林和修长的竹子,还有清澈的流水,湍急地流淌,左右映衬。

我们以流水为觞,沿曲水而坐。

虽然没有丝竹管弦的盛况,但举杯吟咏,也足以畅叙心中的幽情。

【赏析】王羲之在《兰亭集序》中,通过对兰亭宴会的描绘,展现了一种超脱世俗的生活态度。

他以自然景观为背景,描绘了宴会中的欢愉氛围,同时又表达了对人生无常的感慨。

文中“一觞一咏,亦足以畅叙幽情”一句,道出了作者对生活的理解:在简朴中寻找快乐,在平凡中发现美好。

【注释】1. 永和九年:公元353年,东晋时期的一个年份。

2. 岁在癸丑:农历癸丑年,即永和九年。

3. 暮春之初:春季的末尾,春天刚开始的时候。

4. 会稽山阴:会稽山位于今浙江省绍兴市,山阴是其一部分。

5. 修禊:古代的一种祭祀活动,人们在水边洗涤身体,以求清洁。

6. 群贤毕至:众多贤才都来到了这里。

7. 少长咸集:不论年纪大小,都聚集在一起。

8. 崇山峻岭:高耸的山岭。

9. 茂林修竹:茂密的树林和修长的竹子。

10. 清流激湍:清澈的流水湍急地流淌。

11. 映带左右:在左右两侧映衬。

12. 流觞曲水:以流水为觞,沿曲水而坐。

13. 列坐其次:按照次序坐下。

14. 丝竹管弦:指乐器,丝指弦乐器,竹指管乐器。

15. 幽情:内心深处的情感。

通过以上翻译赏析及注释,我们可以更好地理解《兰亭集序》的内涵。

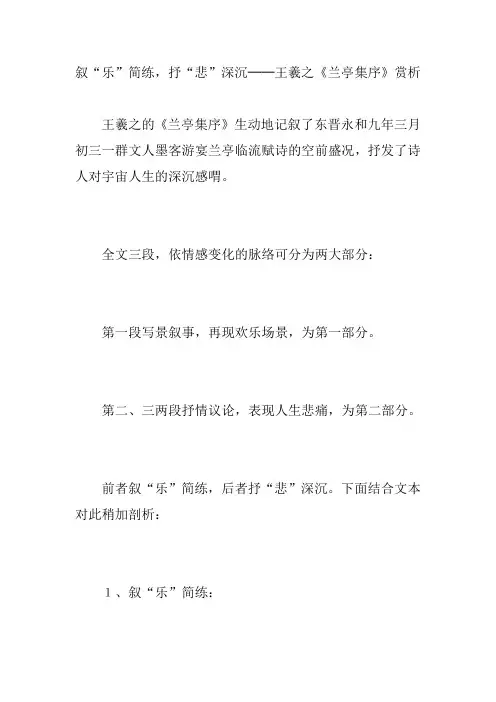

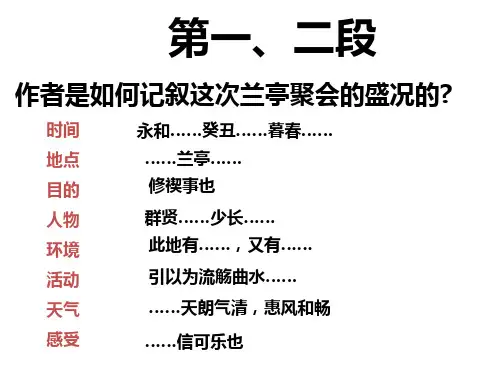

叙“乐”简练,抒“悲”深沉──王羲之《兰亭集序》赏析王羲之的《兰亭集序》生动地记叙了东晋永和九年三月初三一群文人墨客游宴兰亭临流赋诗的空前盛况,抒发了诗人对宇宙人生的深沉感喟。

全文三段,依情感变化的脉络可分为两大部分:第一段写景叙事,再现欢乐场景,为第一部分。

第二、三两段抒情议论,表现人生悲痛,为第二部分。

前者叙“乐”简练,后者抒“悲”深沉。

下面结合文本对此稍加剖析:1、叙“乐”简练:第一部分描述人事景物,天时地利,文辞简约,意韵丰厚,多方点示,聚焦一“乐”。

具体分析,其“乐”有五:⑴名士济济,聚会兰亭,一乐也:这一次修禊,是42人的盛大集会,与会者大多是社会贤达,名流居士,名门望族的王氏家族来人也比较多。

作为游宴雅集,以文会友,以酒倾心,不是比赛官位,甄别穷达,所以文中对人物的介绍只有八个字:“群贤毕至,少长咸集。

”摒弃了介绍官职、地位的庸俗写法。

这也表现出王羲之清高雅致的情怀。

⑵山环水绕,境界清幽,二乐也:崇山峻岭,气势高峻;茂竹修竹,幽深静谧;清澈溪流,洁净明朗;流水急湍,飞花溅玉。

这些景物清纯明朗,晶莹亮丽,生机盎然,活力无限,字里行间无不流露出诗人流连山水的舒心惬意。

耐人寻味的是,阳春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞,姹紫嫣红,繁花似锦,可是文中不见踪影,取而代之的是山、水、竹、林、天、风而已,而且写林写竹,也只言其“茂”,言其“修”,而弃其碧绿苍翠,极力营造一种素淡、雅致的格调。

这样的山水,正可以涵养淡泊、宁静的心性。

文字格调的淡雅正是作者人格性情的体现。

竹,中通外直,不枝不蔓,劲健挺拔,节节高升,不畏春残,不畏秋寒,不为俗屈,它向来是文人雅士高风亮节的写照。

古人多有咏赞。

唐求《庭竹》写道:“月笼翠叶秋承露,风亚繁梢暝扫烟。

知道霜雪终不变,永留寒色在庭前。

”郑板桥《竹石》这样赞竹:“咬定青山不放松,立根原在破岩中。

千磨万击还坚劲,任尔东南西北风。

”苏东坡亦云:“宁可食无肉,不可居无竹。

古文《兰亭集序》的分析 1、整体感知: 本文的语言特色:东晋文坛盛行骈文,而王羲之此文,以散句为主,骈散结 合,朴素自然而又错落有致。

2、具体分析: 作者写兰亭的景色突出什么特征? 文章写兰亭景色突出淡雅的特征,三月的江南,山间水渚之间,绿树成映, 鲜花吐艳,但在作者笔下,所有浓艳之物皆不见踪影,唯山、水、林、竹、天、 风而已。

看山,言其崇峻而舍其青翠;绘竹,言其修而舍其绿;写水,言其清而 舍其碧;叙气候,亦天朗气清,惠风和畅而已。

一切尽显淡雅,而这景物正是作 者淡雅心境的客观反照。

东晋之时, 玄学盛行, 名士们对山水的欣赏, 不仅目寓, 而且神游, 到自然中去, 并认真观察思考, 不只是怡情养性, 还可以明理和悟道。

3、具体分析: 信可乐也句乐的具体内容是什么? 从字面上看来,乐的具体内容: 一是同道相逢。

二是环境幽雅。

三是气候宜人。

但更深层次的乐在于作者在此情此景中对大自然的一种领悟,观宇宙之大, 察品类之盛,大自然神奇的造化,使自然界的一切均等地享受大自然的恩赐,置 身于自然中,往往使人物我两忘达到道的最高境界。

4、具体分析: 第二自然段中岂不痛哉是缘何而痛? 第二自然在前面极写宴集之乐后引出了作者对人生的感慨。

兰亭宴集, 自然 快乐,但终有期限,聚会难而短,分离易而长。

由此想到了人生。

人生一世,各 有所好,有的晤言一室之内,有的放浪形骸之外,或静或动,暂得于心,但随着 时境的变化,心境也随之而发生变化,况修短随化,终期于尽,痛由此而生。

5、具体分析: 全文在亦乐亦痛之中抒发了怎样的情怀?1/5本文由乐而悲,感情曲折深沉。

先写景、写事、写情,以一乐字作统领,然 后写宴集之后的感慨, 以一悲字为核心。

由乐而悲, 看似突兀, 但却在情理之中。

由聚想到散,由宴集而想到人生,顿生感慨;随着时光流逝,生命也终有尽期, 感慨之余,产生伤感,悲随之而生。

作者将目光上移至古人,从古人留下的文章 来看,古人亦为人生的变化而兴叹,因此斥庄子一死生,齐彭殇为虚妄,再将目 光移至未来、推想后人,未来的人一定和古今之人的感情相通。

语文高中课文《兰亭集序》赏析高中语文课文《兰亭集序》记述流觞曲水一事,并抒写由此而引发的内心感慨,下面是店铺给大家带来的语文高中课文《兰亭集序》赏析,希望对你有帮助。

语文高中《兰亭集序》赏析文章首先记述了集会的时间、地点及与会人物,言简意赅。

接着描绘兰亭所处的自然环境和周围景物,语言简洁而层次井然。

描写景物,从大处落笔,由远及近,转而由近及远,推向无限。

先写崇山峻岭,渐写清流激湍,再顺流而下转写人物活动及其情态,动静结合。

然后再补写自然物色,由晴朗的碧空和轻扬的春风,自然地推向寥廓的宇宙及大千世界中的万物。

意境清丽淡雅,情调欢快畅达。

兰亭宴集,真可谓“四美俱,二难并”。

但天下没有不散的宴席,有聚合必有别离,所谓“兴尽悲来”当是人们常有的心绪,尽管人们取舍不同,性情各异。

刚刚对自己所向往且终于获致的东西感到无比欢欣时,但刹那之间,已为陈迹。

人的生命也无例外,所谓“不知老之将至”(孔子语)、“老冉冉其将至兮”(屈原语)、“人生天地间,奄忽若飙尘”(《古诗十九首》),这不能不引起人的感慨。

每当想到人的寿命不论长短,最终归于寂灭时,更加使人感到无比凄凉和悲哀。

如果说前一段是叙事写景,那么这一段就是议论和抒情。

作者在表现人生苦短、生命不居的感叹中,流露着一腔对生命的向往和执着的热情。

?魏晋时期,玄学清谈盛行一时,士族文人多以庄子的“齐物论”为口实,故作放旷而不屑事功。

王羲之也是一个颇具辩才的清谈文人,但在政治思想和人生理想上,王羲之与一般谈玄文人不同。

他曾说过:“虚谈废务,浮文妨要”(《世说新语·言语篇》)在这篇序中,王羲之也明确地指斥“一死生”、“齐彭殇”是一种虚妄的人生观,这就明确地肯定了生命的价值。

?这篇文章具有清新朴实、不事雕饰的风格。

语言流畅,清丽动人,与魏晋时期模山范水之作“俪采百字之偶,争价一句之奇”(《文心雕龙·明诗篇》)迥然不同。

句式整齐而富于变化,以短句为主,在散句中参以偶句,韵律和谐,乐耳动听。

《兰亭集序》译文讲解及作者情感剖析【原文】兰亭集序作者:王羲之永和⑴九年,岁在癸(guǐ)丑,暮春⑵之初,会于会(kuài)稽(jī)⑶山阴之兰亭,修禊(xì)⑷事也。

群贤⑸毕至⑹,少长(zhǎng)⑺咸⑻集。

此地有崇山峻岭⑼,茂林修竹⑽,又有清流激湍⑾,映带左右⑿,引以为流觞(shāng)曲水⒀,列坐其次⒁。

虽无丝竹管弦之盛⒂,一觞一咏⒃,亦足以畅叙幽情⒄。

是日也⒅,天朗气清,惠风和畅⒆。

仰观宇宙之大,俯察品类之盛(shèng)⒇,所以(21)游目骋(chěng)(22)怀,足以极(23)视听之娱,信(24)可乐也。

夫(fú)人之相与,俯仰一世(25)。

或取诸(26)怀抱,悟言(27)一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外(28)。

虽趣(qū)舍万殊(29),静躁(30)不同,当其欣于所遇,暂(zàn)得于己,快然(31)自足,(曾)不知老之将至(32);及其所之既倦(33),情随事迁(34),感慨系之(35)矣。

向(36)之所欣,俯仰之间,已为陈迹(37),犹不能不以之兴怀(38),况修短随化(39),终期(40)于尽!古人云:“死生亦大矣(41)。

”岂不痛哉!每览昔人兴感之由,若合一契(42),未尝不临文嗟悼(jiēdào)(43),不能喻(44)之于怀。

固知一死生为虚诞,齐彭殇(shāng)为妄作(45)。

后之视今,亦犹今之视昔,悲夫(fū)!故列叙时人(46),录其所述(47),虽世殊事异(48),所以兴怀,其致一也(49)。

后之览者(50),亦将有感于斯文(51)。

注:据人教版高中语文必修二课本,“不知老之将至”之前并无“曾”字,而且从原文图片中也可看到没有“曾”。

应该是后人所加。

请广大网友注意。

【讲解】东晋永和九年(353)的三月三日,王羲之与孙绰、谢安、支遁等四十一人,集会于会稽山阴的兰亭,在水边游赏嬉戏。

他们一起流觞饮酒,感兴赋诗,畅叙幽情。

《兰亭集序》赏析《兰亭集序》赏析赏析,是一个汉语词汇,意思是欣赏并分析(诗文等),通过鉴赏与分析得出理性的认识,既受到艺术作品的形象、内容的制约,又根据自己的思想感情、生活经验、艺术观点和艺术兴趣对形象加以补充和完善。

下面是小编帮大家整理的《兰亭集序》赏析,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

原文永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

群贤毕至,少长咸集。

此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带摆布,引觉得流觞曲水,列坐其次。

虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅。

仰不美观宇宙之年夜,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世。

或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

虽趣舍万殊,静躁分歧,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感伤系之矣。

向之所欣,俯仰之间,已为痕迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!前人云:“死生亦年夜矣”,岂不痛哉!每览前人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。

固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。

后之览者,亦将有感于斯文。

翻译永和九年,时在癸丑之年,三月上旬,我们会集在会稽山阴的兰亭,为了做禊事。

众多贤才都汇聚到这里,春秋年夜的小的都聚积在这里。

兰亭这处所有高峻的山岳,强大的树林,高高的竹子。

又有清亮湍急的溪流,(如同青罗带一般)环抱在亭子的四周,引(溪水)作为流觞的曲水,枚举坐在曲水旁边,虽然没有吹奏音乐的盛况,喝点酒作点诗,也足够来酣畅论说幽深内藏的激情了。

这一天,天色晴朗,空气清爽,和风暖和,仰首不美观览到宇宙的浩荡,俯看察看年夜地上万物的繁多,用来伸展视力眼光,坦荡襟怀胸襟,足够来极尽视听的欢娱,其实很欢愉。

人与人的交往,很快就渡过了生平,有的人在室内长谈自己的理想襟怀胸襟;有的.人就着自己所快乐喜爱的事物,依靠自己的情怀,不受约束,纵容无羁地糊口。

王羲之兰亭集序赏析在现实生活或工作学习中,大家都不可避免地要接触到作文吧,作文是通过文字来表达一个主题意义的记叙方法。

你所见过的作文是什么样的呢?下面是小编为大家整理的王羲之兰亭集序赏析,欢迎阅读与收藏。

《兰亭集序》王羲之永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

群贤毕至,少长咸集。

此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。

虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。

及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。

况修短随化,终期于尽。

古人云:“死生亦大矣。

”岂不痛哉!(不知老之将至一作:曾不知老之将至)每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。

固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

后之视今,亦犹今之视昔。

悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。

后之览者,亦将有感于斯文。

说起书法,不能不说王羲之;说起王羲之,几乎是家喻户晓,说不定还能说出几个有关他的故事。

这也算是中国独特的书法文化现象。

王羲之(303-361),东晋书法家,字逸少。

原籍琅琊人(今属山东临沂),居会稽山阴(浙江绍兴)。

官至右军将军,会稽内史,人称“王右军”。

他出身于两晋的名门望族。

王羲之十二岁时经父亲传授笔法论,“语以大纲,即有所悟”。

他小时候就从当时著名的女书法家卫夫人学习书法。

以后他渡江北游名山,博采众长,草书师法张芝,正书得力于钟繇。

观摩学习“兼撮众法,备成一家”,达到了“贵越群品,古今莫二”的高度。

与两汉、西晋相比,王羲之书风最明显特征是用笔细腻,结构多变。

王羲之最大的成就在于增损古法,变汉魏质朴书风为笔法精致、美仑美奂的书体。

兰亭集序赏析兰亭集序是东晋文学家王羲之所写的一篇序文,描绘了他在兰亭举办的一场饮宴中的景象和自己的心情。

这篇序文以其独特的艺术价值和文化内涵而被广泛传颂。

以下是对兰亭集序的赏析。

兰亭,是一片幽静而美丽的地方。

序文开篇即道出了兰亭的美丽和宁静:“晋太元中,武陵人捧觞赋诗会,少陵人亦捧觞赋诗会,长沙王氏亦捧觞赋诗会。

”这是一个诗会的场景,而这个诗会恰恰发生在兰亭,使得兰亭更加神秘而诱人。

文中描绘了兰亭的环境和景色:“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。

”这里的“落霞与孤鹜齐飞”给人一种宏大壮美的画面感,而“秋水共长天一色”则表现了兰亭的宁静和广阔。

这样的描绘使读者仿佛能够身临其境,感受到了兰亭的美丽。

在兰亭的诗会上,王羲之与朋友们一起饮酒作诗,相互欢笑交谈。

他写道:“予观夫巴人,乃若此。

”这里的“巴人”是指巴蜀地区的人,而“乃若此”则是表示对他们的赞叹之情。

通过这样的描写,王羲之展现了他对友谊和交流的珍视和享受。

兰亭集序以其独特的艺术表达方式,展现了作者的情感和思想。

在文中,王羲之表达了自己对时光流转的感慨:“回车驾言迈兮,我行其野。

”这句诗表现了作者对光阴流逝的感慨,以及他对于人生的思考。

而在结尾处,王羲之写道:“何者为美?洲渚之间,蔽野之间,其犹平陆之美也。

”这句话表达了他对自然之美的赞美和对人生的思考。

通过这些表达,王羲之使兰亭集序不仅仅是一个写景的序文,更是一个表达情感和思考人生的作品。

兰亭集序以其独特的艺术形式和深刻的思想内涵,成为了中国古代文学的经典之作。

通过对兰亭集序的赏析,我们能够领略到其中蕴含的美和哲理,感受到王羲之对于友谊、自然和人生的热爱和思考。

这篇序文不仅是文学的瑰宝,更是一种生活的态度和情感的表达。