Removed_第二章 五四文学革命之回顾

- 格式:pdf

- 大小:390.36 KB

- 文档页数:24

第一节:“五四”新文化运动和文学革命“五四”新文化运动和文学革命,是中国现代文学史的伟大的开端。

早在“五四”以前几年,中国知识界中就出现了一个思想启蒙运动。

这个运动是在内忧外患交迫和第一次世界大战期间中国新的阶级力量有所增强的历史条件下发生的。

一九一一年辛亥革命推翻了清朝政府,建立了中华民国,但由于中国资产阶级的软弱,未能改变从鸦片战争以来逐步形成的半封建半殖民地的社会性质。

以袁世凯为代表的封建军阀,在帝国主义支持下窃取了国家政权,对内实行独裁统治,阴谋恢复帝制;对外迎合帝国主义的侵略需要,不断出卖国家主权,签订丧权辱国条约。

孙中山领导的资产阶级革命派,虽然继续进行着他们长期以来已在进行的革命活动,但在封建势力和帝国主义联合压制下,屡遭挫折。

国内政治局面极为混乱,连“民国”的招牌也有岌岌不可保之势。

第一次世界大战爆发后,欧洲帝国主义忙于战争,暂时放松了对中国的侵略,中国的民族工业得到了相当程度的发展,资本主义经济逐渐活跃,资产阶级力量有显著增长,无产阶级也随着壮大起来,自发性的罢工不断发生。

中国各阶级力量的对比正在起着有利于革命运动的变化。

在这个形势推动下,接受了西方新思潮影响的先进知识分子,眼看到封建军阀日益倒行逆施,帝国主义又乘间加紧对中国的掠夺,内忧外患,交相煎逼,而旧文化和旧思想又严重地阻碍着民族意识的觉醒,因此奔走呼号,致力于新的思想启蒙工作,以唤醒民众,挽救民族危亡的局面。

这个启蒙运动后来在马克思主义思想得到传播的条件下,转化成为具有伟大历史意义的“五四”新文化运动。

《新青年》(第一卷原名《青年杂志》)便是适应这一启蒙运动要求而诞生的一个重要刊物,一九一五年九月创刊于上海。

当时袁世凯正扮演帝制丑剧,提倡尊孔读经,利用孔子学说作为麻醉人民、拥护帝制的工具。

《新青年》一开始就高举反对封建文化的旗帜。

创刊号上发表的《敬告青年》一文,向青年提出“自主的而非奴隶的”、“进步的而非保守的”、“进取的而非退隐的”、“世界的而非锁国的”、“实利的而非虚文的”、“科学的而非想象的”六点希望。

五四文学革命的主要内容首先,五四文学革命发生在五四运动之后,五四运动是中国近现代史上一次伟大的爱国主义革命运动,它是中国新文化运动的高潮。

五四运动的爆发是由于中国在第一次世界大战后签订《凡尔赛条约》而引发的,使得中国的领土主权受到了侵犯,国家面临着危机。

五四运动激发了中国人民的爱国热情,也唤醒了他们对传统文化的反思和批判。

其次,五四文学革命的起源可以追溯到五四运动期间,当时的青年学生和知识分子积极参与了运动,他们开始反思传统文化的束缚和封建思想的愚昧,呼吁倡导新文化,提倡民主、科学和现代化。

在这种背景下,一批新文学作品开始涌现,这些作品不再受传统文学的影响,而是以现实生活为素材,关注社会现实和人民生活,探索新的表现形式和文学风格。

文学革命的主要成就包括新文学的崛起和新文学运动的兴起。

在五四文学革命之后,一大批新文学作家开始崭露头角,他们以现代化的思想和手法创作了一系列有影响力的作品,如鲁迅的《狂人日记》、茅盾的《子夜》等。

这些作品不仅在形式上突破了传统文学的束缚,而且在内容上表现出对社会现实的关注和对人民命运的关怀,成为中国现代文学的奠基石。

最后,五四文学革命对中国文学产生了深远的影响。

它使得中国文学走出了封建传统,开始了现代化的探索和创新。

五四文学革命为中国文学注入了新的活力和血液,为后来的文学发展奠定了坚实的基础。

同时,五四文学革命也为中国社会的现代化进程提供了精神动力和文化支持,推动了中国社会的进步和发展。

总之,五四文学革命是中国现代文学史上的重要事件,它标志着中国文学的现代化迈出了重要的一步。

五四文学革命的主要内容包括五四运动的背景、文学革命的起源、文学革命的主要成就和对中国文学的深远影响。

五四文学革命的发生和发展,为中国文学的现代化奠定了坚实的基础,也为中国社会的现代化进程提供了重要的文化支持。

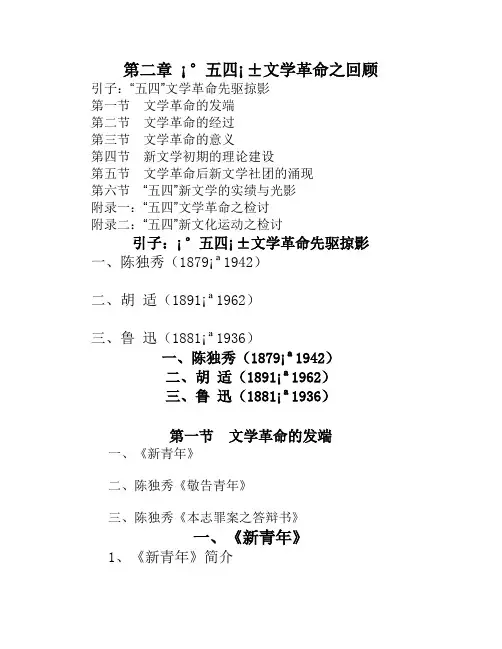

第二章¡°五四¡±文学革命之回顾引子:“五四”文学革命先驱掠影第一节文学革命的发端第二节文学革命的经过第三节文学革命的意义第四节新文学初期的理论建设第五节文学革命后新文学社团的涌现第六节“五四”新文学的实绩与光影附录一:“五四”文学革命之检讨附录二:“五四”新文化运动之检讨引子:¡°五四¡±文学革命先驱掠影一、陈独秀(1879¡ª1942)二、胡适(1891¡ª1962)三、鲁迅(1881¡ª1936)一、陈独秀(1879¡ª1942)二、胡适(1891¡ª1962)三、鲁迅(1881¡ª1936)第一节文学革命的发端一、《新青年》二、陈独秀《敬告青年》三、陈独秀《本志罪案之答辩书》一、《新青年》1、《新青年》简介2、《新青年》的特色3、《新青年》的文化实践1、《新青年》简介中国近代报刊史上具有影响力的杂志,新文化运动兴起的标志。

16开,每月一号,每6号为一卷。

1915年9月15日创刊,名《青年杂志》,每期印1000份。

1916年9月,改名为《新青年》。

1917年发行量最大时达15000份以上。

1916年底,陈独秀应聘为北京大学文科学长,将编辑部迁至北京。

由陈独秀、钱玄同、高一涵、胡适、李大钊、沈尹默及鲁迅等轮流编辑。

1918年后,该刊物改为同人刊物。

1920年迁至上海出版,为上海共产主义小组机关刊物。

1921年春,迁广州出版,为中国共产党机关刊物。

断续出版到1926年7月停刊。

2、《新青年》的特色(1)它的读者定位是¡°青年¡±,确立了自己¡°新鲜活泼¡±的形象。

(2)它迅速集结了当时各种¡°新式¡±知识者,形成一个新的实践阵营。

![第二章 “五四”文学革命的发生及初期新文学创作[12页]](https://uimg.taocdn.com/11a8faf1a6c30c2258019ea0.webp)

第一章五四文学革命的兴起与发展一、文学革命的兴起与发展(一)文学革命的兴起“文学革命”的正式提出是一九一七年二月。

1、始于新文化运动,是思想革命和文化革命的需要。

1919年“五四”新文化运动(本质上是企求中国现代化的资产阶级思想启蒙运动,旨在打破以“三纲五常”为核心的封建专制主义文化对人的精神束缚)。

五四精神一是主观精神,二是人文精神,三是启蒙精神,四是科学精神。

民主和科学是两面大旗。

2、《新青年》:1915年9月在上海创刊,时名《青年杂志》,陈独秀主编,创刊号登载陈独秀的《敬告青年》一文,标志着新文化运动的开端。

早期所刊文章全部为文言,1916年起,白话文开始增多。

第二卷起改名《新青年》。

1917年编辑部迁到北京。

1920年编辑部迁回上海,成为上海共产主义小组的机关刊物。

1923年迁往广州,成为中共的机关刊物,由瞿秋白主编。

1926年7月终刊,前后共出版63期。

最早《新青年》是一个综合性的文化评论刊物,是青年的总动员令,提倡民主和科学,反对旧道德,提倡新道德,反对旧文学,提倡新文学,重在“改造青年之思想,辅导青年之修养。

后提倡文学革命陈独秀、胡适等在上面发表文章和通信,初步宣扬了文学革命的理论基础,还广泛介绍了俄国等外国文学,以及欧洲文艺复兴后的文艺思潮。

1918年5月第四卷第五期上发表了鲁迅的《狂人日记》,标志着中国现代文学的开端。

《新青年》是中国现代思想的发端。

主将:陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅、周作人、傅斯年等(都是学贯中西、学养深厚,有历史责任感和使命感的青年知识分子)陈独秀:《敬告青年》,是新文化振聋发聩的宣言书。

向青年提出“自主的而非奴隶的”、“进步的而非保守的”、“进取的而非退隐的”“界的而非锁国的”,“实利的而非虚伪的”、“科学的而非想象的”六点希望。

陈独秀:《文学革命论》,新文学而新政治、新社会;要写平民、写实、社会的文学,废除贵族、古典、山林的文学。

“曰推倒雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学;曰推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学;曰推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明了的通俗的社会文学。

五四文学革命内容五四文学革命是中国文学史上一个重要转折点,它不但改变了中国文学发展的历史走向,而且也深刻地影响了中国文学的政治、经济、社会制度等方面。

五四文学革命发动于五四运动,它旨在改变中国文学的状态,把它推向新的高度。

五四文学革命的主要内容是批判经文学的传统文学以及启发新生代文学的新思想。

在传统文学方面,五四文学革命反对晚清以来“四大家”的经典文学,并倡导新文学艺术取向。

同时,五四文学革命主张建立新生代文学,以崇尚现实主义,强调文学的力量和社会责任,注重文学改革与现实的相结合,追求新的文艺观念和审美追求。

五四文学革命的发动和进行,有力地改变了中国文学的外壳,从而推动了中国文学的发展。

五四文学者把文学置于社会实践的背景之下,以实际行动实现文学变革,在诗歌方面也做出了不可磨灭的贡献。

他们提出新的观点,反对“民族自卑”文学,强调文学应从实践中获得灵感,用新的创作方法表达真实的社会习惯、生活经历和各种政治、经济、文化等社会问题。

此外,五四文学革命的另一个重要特点是关注社会现实,宣扬民主主义想法,提倡新的文艺观念和审美追求。

伴随着新思想的提出,新的文学形式逐渐成形,新的文学理论也被不断改进和拓展,因此,五四文学革命不仅改变了中国文学的历史走向,而且也深深影响了中国文学的政治、经济、社会制度等方面。

五四文学革命的发动和发展,改变了中国文学史上的一个历史性转折点,使中国文学实现了从传统到现代,从精神到社会实际的跨越,它也为中国社会的现代化和进步做出了重大贡献。

五四文学革命的历史意义不仅在于它改变了中国文学的历史走向,而且也为中国当代文学的发展奠定了坚实的基础。

今天,历史已经证明,五四文学革命的新思想、新的文艺审美和新的文学形式,对中国文学在现代化发展过程中发挥了重要作用,使得中国文学取得了新的突破,也为社会新革命运动做出了巨大贡献。

总之,五四文学革命的发动和发展,改变了中国文学的历史走向,为中国文学的现代化提供了基础。

论五四文学革命的崛起和开展论五四文学革命的崛起和展开一、新文化运动与文学革命民族危机感导致了清末以来的中国现代化的全面启动,对现代化的渴望,成为现代中国思想文化的焦点。

这个追求,到了1915年通过陈独秀等人倡导的新文化运动变得更加激进,并迅速扩展到文学领域,导致了中国文学现代化的全面开始。

1915年9月,陈独秀主编的《青年杂志》(1916年9月从第二卷改名为《新青年》,1917年迁至北京)在上海创刊,标志着新文化运动的开始。

这是一份综合性的文化批判刊物,也是整个五四新文化运动期间新文化阵营向旧文化挑战、进击主要阵地。

在新文化运动中,其杰出的代表人物首先数陈独秀。

陈独秀(1880——1942),字仲甫,皖怀宁人,出身“书香门弟”,“官宦人家”,十七岁参加县考中秀才,但厌恶旧八股,醉心于新学问而东渡日本留学。

1902年入留日学生团体“青年会”,1903年回上海与间士钊等人办《国民日报》。

辛亥革命前再度回国在芜湖编办《安徽白话报》,从事反清活动,辛亥革命后任任安徽教育斤长,。

1913年因讨袁失败逃亡日本。

1915年重返上海,开始倡导新文化运动。

在《新青年》中,陈独秀对青年实行思想启蒙,提出了“自由的而非奴隶的”、“进步的而非保守的”、“进取的而非退隐的”、“世界的而非锁国的”、“实利的而非虚文的”、“科学的而非想象的”六点希望。

这六点希望体现了鲜明的“民主”“科学”精神。

而这正是西方资产阶级民主革命时期用来对抗封建主义的理论武器。

陈独秀还于1919年1月提出要“拥护德谟克拉西(民主)和赛恩斯(科学)两位先生”。

在《新青年》阵地上集结的急进的知识分子主要从两方面推动思想启蒙运动。

《新青年》作为一份综合性文化批判刊物,其主旨在于抨击传统文化,输入西方文明,因而全面批判和清理传统文化、鼓吹西方近代以降的文化观点是《新青年》的重要内容。

陈独秀等持续地刊发对中国传统文化和价值重新估定的文章,持续地将西方自由平等、个性解放、社会进化等思想学说大规模的输入,其激烈的文化实践不但吸引着文化保守者的注重,也吸引着文化激进者的加入,并在倡导和讨论的过程中形成了“思想自由”的现代思想原则,更为后来的文学革命实践提供了思想基础和精神核心。

五四文学革命运动时间人物内容五四文学革命运动是我国现代文学史上具有重要意义的历史事件,其在时间、人物和内容上都有着丰富的内涵和广泛的影响。

本文将从深度和广度两个角度对五四文学革命运动进行全面评估,并撰写一篇有价值的文章,以帮助你更深入地理解这一重要的历史事件。

一、五四文学革命运动的时间五四文学革命运动发生在1919年5月4日,这一时间节点对我国现代文学发展具有历史性的意义。

在当时,我国正处于民主主义革命的前夜,学生和知识分子的思想解放和探索正处于高潮,正是在这个时刻,我国青年用自己的热血和激情书写了一部新的篇章,即。

二、五四文学革命运动的人物在五四文学革命运动中,涌现出一大批杰出的青年作家、诗人和思想家,他们的作品和思想对我国文学史产生了深远的影响。

胡适、鲁迅、周作人等一批文学巨匠,通过他们的作品和言论,成为了五四文学革命运动的重要代表人物。

他们以文字和思想武装起来,呼吁青年追求独立、自由和民主,为五四文学革命运动增添了绚丽的色彩。

三、五四文学革命运动的内容五四文学革命运动的内容涉及到了包括文学、思想、政治和社会等诸多方面。

在文学上,催生了一批具有鲜明时代特征的文学作品,代表了对传统文学的挑战和突破。

在思想上,将引入我国,对我国传统文化进行了深刻的审视和批判。

在政治和社会上,挑战了封建礼教和帝制统治,呼吁实现国家独立和人民解放,成为了我国近现代史上不可忽视的社会运动之一。

总结回顾五四文学革命运动是我国现代文学史上具有重要意义的历史事件。

通过对其时间、人物和内容的全面评估,我们可以更加深刻和全面地理解这一历史事件。

作为你的文章写手,我个人认为五四文学革命运动是我国近现代文学发展的重要转折点,其影响不仅体现在文学领域,更涉及到了我国的整体文化和社会变革。

通过研究和了解五四文学革命运动,我们可以更好地把握我国现代文学的发展脉络,感受到青年一代为国家前途命运所付出的努力和牺牲。

五四文学革命运动,正如其名所示,是一场对文学传统和封建秩序的彻底“革命”,其意义和价值远远不止于文字和思想的革新,更体现了一代人对于民族复兴和社会进步的坚定信念和追求。

第二章 ¡°五四¡±文学革命之回顾引子:“五四”文学革命先驱掠影第一节文学革命的发端第二节文学革命的经过第三节文学革命的意义第四节新文学初期的理论建设第五节文学革命后新文学社团的涌现第六节“五四”新文学的实绩与光影附录一:“五四”文学革命之检讨附录二:“五四”新文化运动之检讨引子:¡°五四¡±文学革命先驱掠影一、陈独秀(1879¡ª1942)二、胡适(1891¡ª1962)三、鲁迅(1881¡ª1936)一、陈独秀(1879¡ª1942)二、胡适(1891¡ª1962)三、鲁迅(1881¡ª1936)第一节文学革命的发端一、《新青年》二、陈独秀《敬告青年》三、陈独秀《本志罪案之答辩书》一、《新青年》1、《新青年》简介2、《新青年》的特色3、《新青年》的文化实践1、《新青年》简介中国近代报刊史上具有影响力的杂志,新文化运动兴起的标志。

16开,每月一号,每6号为一卷。

1915年9月15日创刊,名《青年杂志》,每期印1000份。

1916年9月,改名为《新青年》。

1917年发行量最大时达15000份以上。

1916年底,陈独秀应聘为北京大学文科学长,将编辑部迁至北京。

由陈独秀、钱玄同、高一涵、胡适、李大钊、沈尹默及鲁迅等轮流编辑。

1918年后,该刊物改为同人刊物。

1920年迁至上海出版,为上海共产主义小组机关刊物。

1921年春,迁广州出版,为中国共产党机关刊物。

断续出版到1926年7月停刊。

2、《新青年》的特色(1)它的读者定位是¡°青年¡±,确立了自己¡°新鲜活泼¡±的形象。

(2)它迅速集结了当时各种¡°新式¡±知识者,形成一个新的实践阵营。

(3)它的话语资源不曾为那些急切谋求社会政治变革的近代知识者所共享。

3、《新青年》的文化实践《新青年》及其同仁的文化实践表现为破坏与建设两个维度,即抨击旧文化,输入新文明:(1)抨击旧文化:首先展开在对中国思想传统的祖师爷孔子的重新评判,展开在对封建礼教的抨击以及对中国传统文化和价值的重新估定。

(2)输入新文明:即新文化的建设方面,主要体现为从西方输入文明的¡°欧化¡±战略和相应的西方思潮的引介。

二、陈独秀《敬告青年》陈独秀于创刊号发表《敬告青年》一文,标出六项要求:“自主的而非奴隶的”“进步的而非退守的”“进取的而非退隐的”“世界的而非锁国的”“实利的而非虚文的”“科学的而非迷信的”三、陈独秀《本志罪案之答辩书》◆他们所非难本志的,无非是破坏孔教,破坏国粹,破坏贞洁,破坏旧伦理,破坏旧艺术,破坏旧宗教,破坏旧文学,破坏旧政治这几条罪案,本社同人当然直认不讳。

但是追本溯源,本志同人本来无罪,只因为拥护那德谟克拉西和赛因斯两位先生,才犯了这几条滔天大罪。

◆西洋人因为拥护德赛两先生,闹了多少事,流了多少血;德赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引到光明世界。

我们现在认定这两位先生,可以救治中国政治上道德上学术上思想上一切的黑暗。

若因为拥护这两位先生,一切政府的迫压,社会的攻击笑骂,就是断头流血,都不推辞。

《新青年》1919年1月15日第六卷第一号第二节文学革命的经过一、胡适《文学改良刍议》二、陈独秀《文学革命论》三、刘半农与钱玄同的“双簧”四、林纾《致蔡鹤卿书》五、蔡元培《答林君琴南函》六、严复《涵芬楼古文钞·序》七、与“学衡派”的论争一、胡适《文学改良刍议》◆1917年1月1日《新青年》第二卷第五号发表胡适《文学改良刍议》一文,正式拉开¡°五四¡±文学革命的序幕。

◆文中曰:吾以为今日而言文学改良,须从八事入手:一曰,须言之有物。

二曰,不摹仿古人。

三曰,须讲求文法。

四曰,不作无病之呻吟。

五曰,务去烂调套语。

六曰,不用典。

七曰,不讲对仗。

八曰,不避俗字俗语。

二曰,不摹仿古人◆文学者,随时代而变迁者也。

一时代有一时代之文学。

周秦有周秦之文学,汉魏有汉魏之文学,唐宋元明有唐宋元明之文学。

此非吾一人之私言,乃文明进化之公理也。

◆即以文论,有《尚书》之文,有先秦诸子之文,有司马迁班固之文,有韩柳欧苏之文,有语录之文,有施耐庵曹雪芹之文。

此文之进化也。

◆试更以韵文言之。

击壤之歌,五子之歌,一时期也。

三百篇之诗,一时期也。

屈原荀卿之骚赋,又一时期也。

苏李以下,至于魏晋,又一时期也。

江左之诗流为排比,至唐而律诗大成,此又一时期也。

老杜香山之¡®写实¡¯体诸诗(如杜之《石壕吏》《羌村》,白之《新乐府》),又一时期也。

◆诗至唐而极盛,自此以后,词曲代兴。

唐五代及宋初之小令,此词之一时代也。

苏柳辛姜之词,又一时代也。

◆至于元之杂剧传奇,则又一时代矣。

凡此诸时代,各因时势风会而变,各有其特长。

◆吾辈以历史进化之眼光观之,决不可谓古人之文学皆胜于今人也。

左氏史公之文奇矣。

然施耐庵之《水浒传》视《左传》《史记》,何多让焉。

《三都》《两京》之赋富矣。

然以视唐诗宋词,则糟粕耳。

◆此可见文学因时进化,不能自止。

唐人不当作商周之诗,宋人不当作相如子云之赋。

即令作之,亦必不工,逆天背时,违进化之迹,故不能工也。

◆吾每谓今日之文学,其足与世界¡®第一流¡¯文学比较而无愧色者,独有白话小说(我佛山人,南亭亭长,洪都百炼生三人而已。

)一项。

此无他故,以此种小说皆不事摹仿古人,而惟实写今日社会之情状,故能成真正文学。

其他学这个,学那个之诗古文家,皆无文学之价值也。

今之有志文学者,宜知所从事矣。

八曰不避俗语俗字◆吾惟以施耐庵曹雪芹吴趼人为文学正宗,故有‘不避俗字俗语’之论也。

◆盖吾国言文之背驰久矣。

自佛书之输入,译者以文言不足以达意,故以浅近之文译之,其体已近白话。

其后佛氏讲义语录尤多用白话为之者,是为语录体之原始。

及宋人讲学以白话为语录,此体遂成讲学正体。

(明人因之。

)当是时,白话已久入韵文,观唐宋人白话之诗词可见也。

及至元时,中国北部已在异族之下,三百余年矣。

(辽,金,元)此三百年中,中国乃发生一种通俗行远之文学。

文则有《水浒》《西游》《三国》之类,戏曲则尤不可胜计。

(关汉卿诸人,人各著剧数十种之多。

吾国文人著作之富,未有过于此时者也。

)◆以今世眼光观之,则中国文学当以元代为最盛,可传世不朽之作,当以元代为最多。

此可无疑也。

当是时,中国之文学最近言文合一。

白话几成文学的语言矣。

使此趋势不受阻遏,则中国几有一‘活文学出现’,而但丁、路得之伟业,几发生于神州。

◆不意此趋势骤为明代所阻,政府既以八股取士,而当时文人如何李七子之徒,又争以复古为高,于是此千年难遇言文合一之机会,遂中道夭折矣。

然以今世历史进化的眼光观之,则白话文学之为中国文学之正宗,又为将来文学必用之利器,可断言也。

”《文学改良刍议》文风平和◆开首曰:¡°今之谈文学改良者众矣,记者末学不文,何足以言此。

然年来颇于此事再四研思,辅以友朋辩论,其结果所得,颇不无讨论之价值。

因综括所怀见解,列为八事,分别言之,以与当世之留意文学改良者一研究之。

¡±◆ ¡°结论¡±部分又曰:¡°上述八事,乃吾年来研思此一大问题之结果。

远在异国,既无读书之暇晷,又不得就国中长者质疑问难,其所主张容有矫枉过正之处。

然此八事皆文学上根本问题,一一有研究之价值。

故草成此论,以为海内外留心此问题者作一草案。

谓之刍议,犹云未定草也。

伏惟国人同志有以匡纠是正之。

¡±二、陈独秀《文学革命论》◆1917年2月1日《新青年》第二卷第六号发表陈独秀《文学革命论》一文。

◆开首即言:¡°今日庄严灿烂之欧洲,何自而来乎。

曰,革命之赐也。

¡±◆又言:¡°文学革命之气运,酝酿已非一日。

其首举义旗之急先锋,则为吾友胡适。

余甘冒全国学究之敌,高张¡®文学革命军¡¯大旗,以为吾友之声援。

旗上大书特书吾革命军三大主义。

曰推倒雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学。

曰推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学。

曰推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明了的通俗的社会文学。

贵族文学,藻饰依他,失独立自尊之气象也。

古典文学,铺张堆砌,失抒情写实之旨也。

山林文学,深晦艰涩,自以为名山著述,于其群之大多数无所裨益也。

陈氏于文末呼吁:¡°吾国文学界豪杰之士,有自负为中国之虞哥左喇桂特郝卜特曼狄铿士王尔德者乎。

有不顾迂儒之毁誉,明目张胆以与十八妖魔宣战者乎。

予愿拖四十二生的大炮,为之前驱。

¡±三、刘半农与钱玄同的¡°双簧¡±◆文学革命之反响,可谓应者寥寥。

◆1918年3月15日《新青年》第四卷第三号发表钱玄同化名复古派文人王敬轩的《王敬轩君来信》,对“五四”新文化运动和“五四”文学革命谬加指责,再由《新青年》编辑刘半农以记者名义发表《复王敬轩书》,详加驳斥,嬉笑怒骂,极尽嘲讽调侃之能事。

◆史称“双簧”。

四、林纾《致蔡鹤卿书》林纾首先攻击《新青年》“废孔孟,铲伦常”,此为信之主题。

关于文学部分,他说天下唯有真学术真道德,始足独树一帜,使人景从。

若尽废古书,行用土语为文字,则都下引车卖浆之徒所操之语,按之皆合文法,不类闽粤为无文法之啁啾。

据此则凡京津之稗贩,均可用为教授矣。

若水浒、红楼皆为白话之圣,并足为教科之书。

不知水浒中之辞吻,多采岳珂之《金陀萃编》,红楼亦不止为一人手笔。

作者均博极群书之人,总之,非读破万卷,不能为古文,亦并不能为白话。

该文文辞秀茂,也是一时传诵之作。

五、蔡元培《答林君琴南函》(1)北京大学教员曾有以¡°废孔孟,铲伦常¡±教授学生者乎?北京大学教授曾有于学校以外发表其¡°废孔孟,铲伦常¡±之言论者乎?(2)北京大学是否已尽废古文而专用白话,白话是否果能达本书之义?大学少数教员提倡白话文学,是否与引车卖浆者所操之语相等?蔡元培提出办大学两主张:(1)对于学说,仿世界各大学通例,循¡°思想自由¡±原则,取兼容并包主义。

¡¡无论为何种学派,苟其言之成理,持之有故,尚不达自然淘汰之运命者,虽彼此相反,而悉听其自由发展。