颅内动脉瘤介入栓塞技术解析

- 格式:ppt

- 大小:4.35 MB

- 文档页数:91

颅内动脉瘤破裂弹簧圈介入栓塞术的麻醉处理颅内动脉瘤指的是大脑内部的动脉血管异常膨出后所形成的动脉瘤,看上去就像是血管上长了一颗葡萄,里面充盈着血液。

颅内动脉瘤虽然名字上带有“瘤”字,但它并不是肿瘤,而是属于一种脑血管疾病。

当颅内动脉瘤体积较小时,且没发生破裂,患者没有明显的症状,如体积较大,则会压迫周围的血管、神经,患者会根据压迫位置的不同出现不同的症状,如颅内动脉瘤发生破裂,导致渗血或出血,患者会出现头痛,呕吐,进而意识模糊,甚至休克,可能造成生命危险,十分危急,需立即到急诊科就诊。

弹簧圈介入栓塞术是临床治疗颅内动脉瘤破裂的重要治疗方式,相比于传统的外科手术具有创伤小、并发症少、恢复快等优势,但在手术过程中依然需进行全身麻醉。

那么如何对患者进行麻醉处理?相信这可能是很多人都十分关心的话题,下面就跟着小编一起来了解一下吧!什么是全身麻醉?全身麻醉指的是通过静脉、吸入、肌肉注射或者是直肠灌注全身麻醉药物,抑制患者的中枢神经系统,患者出现意识消失、全身无痛、自主反射抑制等表现,以到达最佳手术状态的一种麻醉方式,全身麻醉可适用于绝大部分的手术,但全麻技术相对复杂,麻醉的管理也更为精细,风险相对于局部麻醉也较高。

应激反应在全身麻醉手术中较为常见,是身体、心理共同产生的一种反应,会对患者的手术效果造成一定的影响,还可能导致患者出现包括反流误吸、呼吸道感染、低血氧症等一系列的并发症,影响患者的预后效果,甚至会威胁到患者的生命安全。

全身麻醉根据给药方式,主要分为吸入麻醉、静脉麻醉和复合麻醉,由于每种麻醉药品和麻醉方法都有自己的特点、适应证和禁忌证,因此麻醉师会对患者的实际情况和手术需求加以全面考虑,根据患者病情、疾病类型、麻醉适应证等选择适合的麻醉药品和麻醉方法,严格控制麻醉剂量,既需要保证患者的麻醉效果,同时需要保证患者的用药安全。

颅内动脉瘤破裂患者行弹簧圈介入栓塞术为什么要进行全身麻醉?首先患者在行弹簧圈介入栓塞术前需先进行数字减影血管造影(DSA),能够清晰的观察到患者动脉瘤与载瘤动脉间的立体关系,从而能够帮助医生准确的测量出动脉瘤的各项参数,并且对其进行详细的分型,以此为重要参考依据行弹簧圈介入栓塞术。

脑神经外科的“绝招”:神经介入技术全面解析!一、引言脑神经外科作为医学领域的重要分支,负责治疗涉及脑部和神经系统的疾病,其中包括脑血管病、脑肿瘤、脊髓损伤等。

而神经介入技术作为一种创新的治疗手段,正在逐渐成为脑神经外科的“绝招”。

它利用微创手术技术,通过血管通路进入脑部进行治疗,避免了传统开颅手术的创伤和风险。

本文将带您全面解析神经介入技术,深入探索其原理、应用和未来发展趋势,揭示脑神经外科的崭新篇章。

二、神经介入技术的基本原理2.1 血管通路的建立神经介入技术通过导管插入人体血管系统来达到治疗效果。

手术医生首先在患者体表的动脉或静脉上建立一个适当大小的穿刺点,然后将导管经过穿刺点插入血管内,通过逐层进行导管穿刺扩张,最终进入到需要治疗的脑部血管区域。

2.2 介入治疗的实施当导管进入到脑部血管区域后,医生会利用透视设备和显影剂对血管进行清晰的成像,以确定治疗的位置和范围。

然后,医生可以通过导管进行血管造影、栓塞、球囊扩张、支架植入等一系列治疗操作,以达到治疗脑血管病的目的。

2.3 导管的取出和切口的愈合在完成治疗后,医生将导管小心地退出患者的血管系统,并对穿刺点进行处理和包扎,以促进切口的愈合。

由于介入治疗切口较小且血管损伤较轻,患者的术后恢复期常常较短,快速恢复正常生活。

三、神经介入技术的应用领域3.1 脑血管病的治疗脑血管病是脑神经外科的重要领域,包括脑动脉瘤、颅内动静脉畸形和脑血管狭窄等。

神经介入技术可以通过栓塞术、血管成形术、支架植入等方式进行治疗,有效地控制脑血管病的进展,减少并发症的发生。

对于脑血管病的治疗,神经介入技术是一种广泛应用的方法。

在栓塞术中,医生会通过血管途径将栓塞物质注入到脑血管中,以阻塞异常动脉或静脉,达到治疗的效果。

血管成形术则是通过扩张狭窄的血管,恢复脑血管的通畅性。

此外,支架植入是一种常用的治疗方法,通过在血管内放置支架来支撑血管壁,防止再次狭窄或破裂。

3.2 脑肿瘤的治疗对于不能进行传统手术或手术风险较高的脑肿瘤患者,神经介入技术提供了一种有效的治疗选择。

颅内动脉瘤介入栓塞术术后护理要点

颅内动脉瘤介入栓塞术是一种微创手术,通过血管内导管将栓塞材料送入动脉瘤内,以达到治疗动脉瘤的目的。

术后护理要点包括:

1. 密切观察生命体征:术后应密切观察患者的生命体征,如血压、心率、呼吸等,以及意识状态、瞳孔大小等神经系统症状,如有异常应及时报告医生。

2. 控制血压:术后应控制患者的血压,避免过高或过低,以减少动脉瘤破裂的风险。

3. 预防感染:术后应注意伤口护理,避免感染。

4. 注意饮食:术后应注意饮食,避免过度进食,以免引起呕吐。

5. 活动限制:术后应限制患者的活动,避免剧烈运动,以减少动脉瘤破裂的风险。

6. 药物治疗:术后应根据医生的建议进行药物治疗,如抗血小板药物、抗凝药物等。

7. 定期复查:术后应定期复查,以了解动脉瘤的治疗效果和恢复情况。

颅内动脉瘤介入栓塞术术后护理要点包括密切观察生命体征、控制血压、预防感染、注意饮食、活动限制、药物治疗和定期复查等。

颅内动脉瘤的治疗新进展全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:颅内动脉瘤是一种比较常见的脑血管疾病,通常指的是血管壁在动脉分支处出现的囊状扩张。

颅内动脉瘤的治疗一直备受关注,随着医学技术的不断进步,针对颅内动脉瘤的治疗手段也在不断地完善和创新。

本文将就颅内动脉瘤治疗的新进展进行探讨。

介绍一种新的颅内动脉瘤治疗方法——介入治疗。

介入治疗是近年来逐渐兴起的一种在临床上应用的微创治疗方法,它通过在动脉血管导管引导下将支架置入颅内动脉瘤内,实现对动脉瘤的栓塞,从而达到治疗的目的。

相比传统的开颅手术,介入治疗具有创伤小、恢复快、并发症少等优点。

在近年来的临床应用中,介入治疗已经成为治疗颅内动脉瘤的一种重要手段,尤其是对那些位置较深、手术较为困难的颅内动脉瘤,介入治疗具有明显的优势。

随着介入技术的不断改进,支架材料的更新换代,介入治疗在治疗颅内动脉瘤方面的疗效和安全性得到了进一步提升。

介绍另一种新的颅内动脉瘤治疗方法——微创手术。

微创手术是指采用微小切口、显微镜下操作等技术手段进行的一种手术治疗方法。

在治疗颅内动脉瘤方面,微创手术可以通过更小的切口、更精细的操作,实现对动脉瘤的切除或修复,同时最大限度地减少对正常脑组织的损伤。

随着显微外科技术的不断发展,微创手术已经成为了治疗颅内动脉瘤的首选方法之一。

介绍一种新型的颅内动脉瘤治疗药物——内膜修复剂。

内膜修复剂是一种可以促进血管内皮细胞增生和血管内膜修复的药物,它的应用可以帮助动脉瘤的内膜修复,从而减少动脉瘤的破裂风险。

在临床上,内膜修复剂已经被广泛应用于治疗颅内动脉瘤,并取得了良好的疗效。

内膜修复剂的出现,为治疗颅内动脉瘤提供了一种全新的思路和选择。

总结一下颅内动脉瘤治疗的新进展。

随着医学技术的不断进步和创新,治疗颅内动脉瘤的手段也在不断丰富和完善。

介入治疗、微创手术、内膜修复剂等新型治疗手段的出现,为颅内动脉瘤的治疗带来了新的希望和机遇。

但需要注意的是,针对不同类型和不同位置的颅内动脉瘤,需要结合患者的具体情况和病情特点,选择合适的治疗方法。

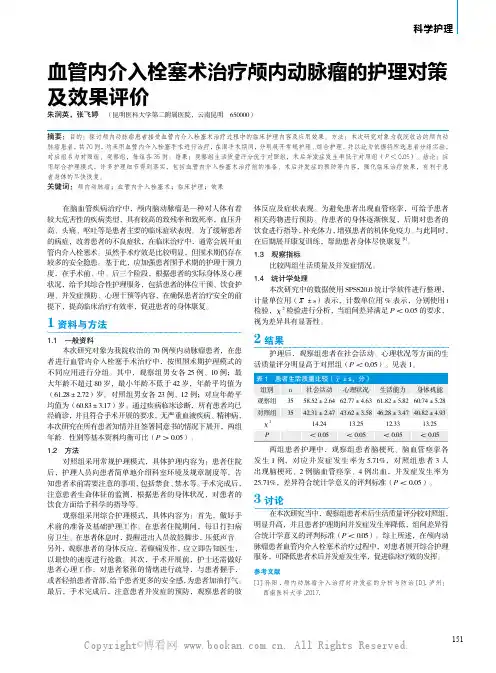

科学护理血管内介入栓塞术治疗颅内动脉瘤的护理对策及效果评价朱润英,张飞婷 (昆明医科大学第二附属医院,云南昆明 650000)摘要:目的:探讨颅内动脉瘤患者接受血管内介入栓塞术治疗过程中的临床护理内容及应用效果。

方法:本次研究对象为我院收治的颅内动脉瘤患者,共70例,均采用血管内介入栓塞手术进行治疗,在围手术期间,分别展开常规护理、综合护理,并以此为依据将所选患者分组实验,对应组名为对照组、观察组,每组各35例。

结果:观察组生活质量评分优于对照组,术后并发症发生率低于对照组(P<0.05)。

结论:应用综合护理模式,许多护理细节得到落实,包括血管内介入栓塞术治疗前的准备、术后并发症的预防等内容,强化临床治疗效果,有利于患者身体的尽快恢复。

关键词:颅内动脉瘤;血管内介入栓塞术;临床护理;效果在脑血管疾病治疗中,颅内脑动脉瘤是一种对人体有着较大危害性的疾病类型,具有较高的致残率和致死率,血压升高、头痛、呕吐等是患者主要的临床症状表现。

为了缓解患者的病症,改善患者的不良症状,在临床治疗中,通常会展开血管内介入栓塞术。

虽然手术疗效是比较明显,但围术期仍存在较多的安全隐患。

基于此,应加强患者围手术期的护理干预力度,在手术前、中、后三个阶段,根据患者的实际身体及心理状况,给予其综合性护理服务,包括患者的体位干预、饮食护理、并发症预防、心理干预等内容,在确保患者治疗安全的前提下,提高临床治疗有效率,促进患者的身体康复。

1资料与方法1.1 一般资料本次研究对象为我院收治的70例颅内动脉瘤患者,在患者进行血管内介入栓塞手术治疗中,按照围术期护理模式的不同应用进行分组。

其中,观察组男女各25例、10例;最大年龄不超过80岁,最小年龄不低于42岁,年龄平均值为(61.28±2.72)岁。

对照组男女各23例、12例;对应年龄平均值为(60.83±3.17)岁。

通过疾病临床诊断,所有患者均已经确诊,并且符合手术开展的要求,无严重血液疾病、精神病,本次研究在所有患者知情并且签署同意书的情况下展开,两组年龄、性别等基本资料均衡可比(P>0.05)。

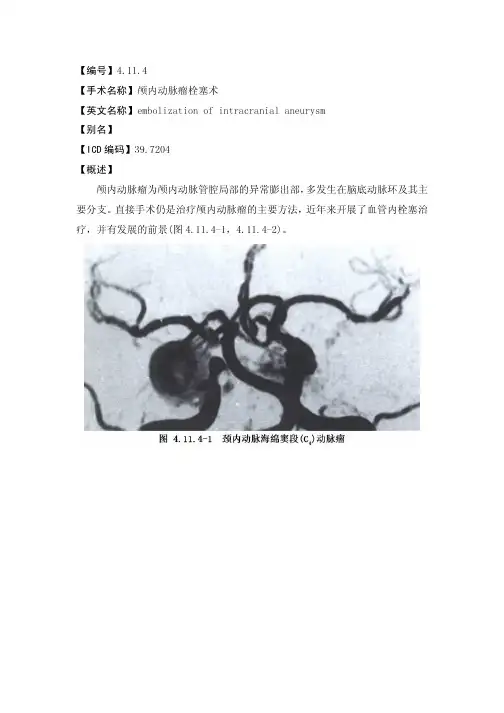

【编号】4.11.4【手术名称】颅内动脉瘤栓塞术【英文名称】embolization of intracranial aneurysm【别名】【ICD编码】39.7204【概述】颅内动脉瘤为颅内动脉管腔局部的异常膨出部,多发生在脑底动脉环及其主要分支。

直接手术仍是治疗颅内动脉瘤的主要方法,近年来开展了血管内栓塞治疗,并有发展的前景(图4.11.4-1,4.11.4-2)。

【适应证】1.未出血的颅内囊状动脉瘤,凡位于脑底部的均可采用血管内栓塞治疗,特别对手术危险大而血管内栓塞治疗危险较小的基底动脉末端、基底动脉干、颈内动脉海绵窦段动脉瘤应作为首选。

2.颅内囊状动脉瘤破裂出血,病情属Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,甚至属于Ⅳ、Ⅴ级的病人;病人全身情况不适于开颅手术或病人拒绝开颅手术者。

【禁忌证】1.病人严重动脉硬化,血管扭曲,或破裂出血后严重血管痉挛,微导管无法通过血管进入动脉瘤腔者。

2.动脉瘤破裂出血后,病人病情属Ⅴ级处于濒死期者,不适于行动脉瘤腔内栓塞治疗。

【术前准备】1.颅内动脉瘤破裂出血后,在等待手术时,应酌情对病人采取降血压、降温、降颅压、抗脑血管痉挛、抗纤溶和脑室外引流等治疗措施,积极创造条件,争取实施血管内栓塞治疗。

2.对病人的其它准备 ①详细了解病史,进行全面体检与系统的神经系统检查。

②有癫痫病史者,术前给抗癫痫药物治疗。

③术前根据病情行CT平扫加增强扫描,MRI、MRA检查。

④术前进行血、尿常规,出血、凝血时间,肝、肾功能,胸部透视,心、脑电图等检查。

⑤术前禁食,碘过敏试验,穿刺部位(如会阴部)备皮,留置导尿管。

⑥用布带约束四肢。

3.穿刺插管用物(1)一般用物:16G或18G穿刺针1根,6F导管鞘1套,5F造影导管1根,6F导引管1根或F as G ui d e导引管1根,B alt硬度渐变导引管(Casasco)1根,二通开关2个,带阀Y形接头2个,消毒胶布6条(1.25cm×10cm),连接管(75cm)1根,带三通连接管(30cm)1根,不锈钢碗大号3个、中号2个、小号1个,非离子造影剂,如O mni p a q ue 100ml,2%利多卡因20ml,地塞米松20m g,肝素12500U ×2支。

动脉瘤栓塞的一般技术在决定通过血管内方式治疗动脉瘤后,术者需要在众多材料中进行选择,以取得最佳治疗结果。

动脉瘤治疗的基础是建立在对病变血管构筑的充分理解之上的,包括动脉瘤的大小、瘤颈以及与载瘤动脉之间的关系。

基于动脉瘤的特点,目前有众多不同特性的弹簧圈供选择。

下面主要讨论动脉瘤栓塞的技术要点及其替代技术。

处理原则术者在尝试进行动脉瘤栓塞前必须详细了解各种弹簧圈的特性。

·直径(二级螺旋)指弹簧圈成襻后的直径,通常是弹簧圈规格的第一项数值。

这也是选择弹簧圈最基本和重要的方面。

成篮弹簧圈的直径必须与动脉瘤直径相适应。

对于非球形动脉瘤,首枚弹簧圈的直径可大致为动脉瘤三条轴线长度的平均值。

而后续弹簧圈的直径则应依次递减。

此外,某些弹簧圈的直径可以是一个数值范围。

·长度按惯例,动脉瘤规格的第二项数值即代表了弹簧圈在成襻前的长度,从而构成了填入动脉瘤内弹簧圉的“体积”或“数量”。

·弹簧圈圈丝直径指构成弹簧圈的金属圈丝本身的直径,一般为10或18系列(代表0.010或0.018 in)。

弹簧圈圈丝直径可根据弹簧圈成襻直径的不同而有所差别,如18系列弹簧圈的圈丝直径通常小于0.018 in,而10系列弹簧圈丝的直径则一般大于0.010 in,因此圈丝的确切直径应依据生产商的使用说明来确定。

为了确保所选的弹簧圈能够顺利通过所选的微导管,了解弹簧圈的这些数据就显得非常重要。

如果导管直径过大,小的弹簧圈就可能在微导管内折叠。

三维(3D)形态与普通的螺旋弹簧圈不同,某些弹簧圈被设计成复杂的3D形态,使之适应动脉瘤的形状。

这些弹簧圈可用于“构建”放置后续“填充”弹簧圈的框架结构(图1-2)。

·图1放置前的成蓝圈图2 放置前的填充圈弹簧圈规格的含义,举几个例子:QC-3-8-3D,前面的QC是产品代码,隶属美敦力公司,3-8的意思是二级螺旋直径3 mm,长度8 cm,后面的3D指弹簧圈形状为三维球型。

颅内动脉瘤破裂!介入栓塞妙手解危难颅内动脉瘤是一种常见的脑血管疾病,病程隐匿,病发突然,动脉瘤一旦发生破裂出血,其病死率可高达60.2%-73.3%。

颅内动脉瘤是颅内动脉血管壁上的薄弱部分向外异常膨出或扩张而形成的薄壁球状物,在血流的冲击下,可不断增大或发生破裂;人群中颅内动脉瘤的患病率为2%~7%,任何年龄均可发病,常见于40~60岁人群。

一、什么是颅内动脉瘤动脉瘤虽然也带一个“瘤”字,但它不是一种实质性的肿瘤,本质上它是颅内血管,在分叉部所形成的一个血泡样凸起,主要发生在颅内的颈内动脉、基底动脉、大脑中动脉、大脑前动脉等血管的分叉部。

它的分叉部,因为先天性的发育异常比较薄弱,随着血流的长期冲击,形成一个向外突出的血泡。

如果说在血压突然升高的时候,容易破裂,引起出血,风险非常高,所以说颅内动脉瘤往往都是致命性的疾病。

在没有破的时候,动脉瘤可以没有任何症状。

但是一旦破裂,第一次破裂的死亡率可以达到30%。

如果不经治疗,第二次破裂的死亡率超过70%,所以是颅内比较凶险的一种疾病。

二、颅内动脉瘤会产生哪些症状与危害动脉瘤在未破裂的情况下,可以没有任何临床症状。

动脉瘤的发病率还是比较高的,高达1%。

有一部分病人是因为体检,或者做其他类检查的时候,无意中发现了颅内动脉瘤。

如果动脉瘤一旦破裂,临床表现往往都比较严重,比如突然发作剧烈头疼,伴有呕吐、大小便功能的失禁,严重的可以意识丧失,甚至突然死亡。

还有部分病人表现为癫痫发作,突然发作的偏瘫、失语等表现。

动脉瘤发作的时候,临床表现多种多样,但最常见的表现就是突然头疼发作。

1、未破裂动脉瘤的常见症状:有些患者没有任何症状或者症状较轻,比如单侧脸麻木、看东西出现重影或者看不清等;瞳孔放大、眼周围疼痛、局部头痛。

2、破裂的动脉瘤常见症状:爆发性头疼、颈强直、恶心及呕吐、瘫痪、癫痫(俗称“羊角风”)发作、意识丧失、猝死等此时需要立即就医,以免发生终身残疾甚至出现生命危险。