2019-2020年必修中外历史纲要(上)《第20课北洋军阀统治时期的政治、经济与文化》随堂练习卷

- 格式:doc

- 大小:419.00 KB

- 文档页数:5

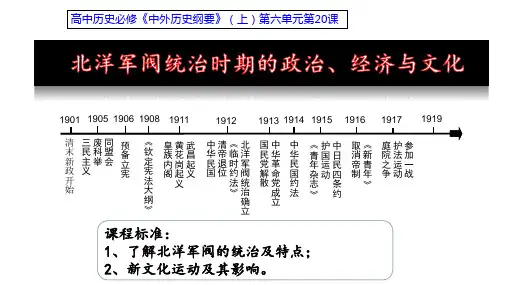

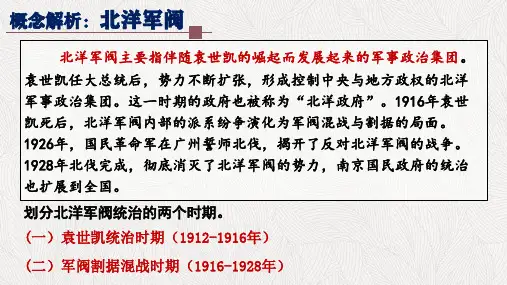

第20课北洋军阀统治时期的政治、经济与文化一、【课标要求】了解北洋军阀的统治及特点;概述新文化运动的主要内容,探讨其对近代中国思想解放的影响。

二、【教材分析】本课主要讲述了北洋军阀统治时期的社会面貌:政治上,袁世凯复辟帝制,失败去世后,北洋军阀内部的派系纷争很快演变为军阀混战、军阀割据的局面;经济上,民族资本主义短暂发展,民族资产阶级力量壮大民众日常生活中出现种种新气象;文化上,面对辛亥革命后中国社会的黑暗现实,以陈独秀为代表的中国先进分子发动了抨击旧道德和旧文化、倡导民主与科学的新文化运动,有着解放思想的重大意义。

三、【学性分析】学生在初中时已对北洋军阀、新文化运动的基本史实有所了解,但对北洋军阀统治时期复杂的政局,民国初年经济、社会的新气象,新文化运动的来龙去脉和深远意义,仍无法全面地理解。

教师应坚持唯物史观,引导学生掌握北洋军阀统治时期政治、经济、文化的内在联系与互动关系全面认识新文化运动的来龙去脉及影响,提高历史解释和史料实证素养。

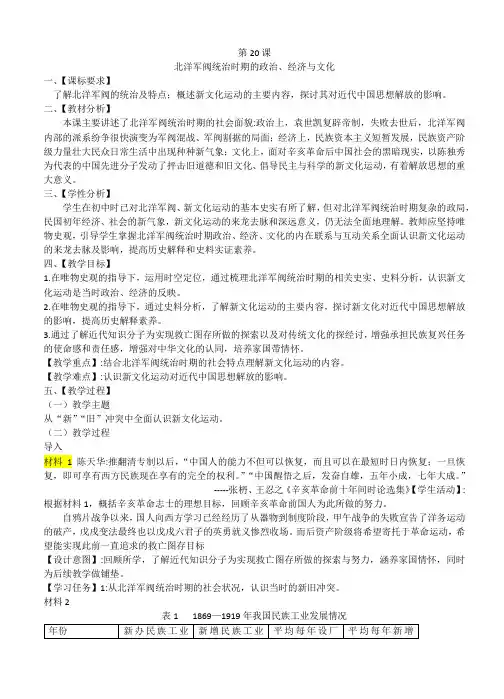

四、【教学目标】1.在唯物史观的指导下,运用时空定位,通过梳理北洋军阀统治时期的相关史实、史料分析,认识新文化运动是当时政治、经济的反映。

2.在唯物史观的指导下,通过史料分析,了解新文化运动的主要内容,探讨新文化对近代中国思想解放的影响,提高历史解释素养。

3.通过了解近代知识分子为实现救亡图存所做的探索以及对传统文化的探经讨,增强承担民族复兴任务的使命感和责任感,增强对中华文化的认同,培养家国带情怀。

【教学重点】:结合北洋军阀统治时期的社会特点理解新文化运动的内容。

【教学难点】:认识新文化运动对近代中国思想解放的影响。

五、【教学过程】(一)教学主题从“新”“旧”冲突中全面认识新文化运动。

(二)教学过程导入材料 1 陈天华:推翻清专制以后,“中国人的能力不但可以恢复,而且可以在最短时日内恢复;一旦恢复,即可享有西方民族现在享有的完全的权利。

”“中国醒悟之后,发奋自雄,五年小成,七年大成。

统编人教2019版必修中外历史纲要上册第20课北洋军阀统治时期的政治、经济与文化教案第20课北洋军阀统治时期的政治、经济与文化【课标要求】了解北洋军阀的统治及特点;概述新文化运动的主要内容,探讨其对近代中国思想解放的影响。

【教材分析】本课属于第六单元辛亥革命与中华民国的建立中的第二课,主要内容是北洋军阀统治时期的政治、经济与文化,包括三部分内容:北洋军阀统治时期的政治:这一时期的基本脉络是北洋军阀实行专制独裁统治、破坏民主共和与以孙中山为首的资产阶级革命党人反对专制独裁、维护民主共和的斗争。

包括袁世凯统治时期与北洋军阀割据时期,袁世凯统治时期的政治特征是:对内专制统治、对外投靠帝国主义,相对统一状态;北洋军阀割据时期的基本特征是:军阀割据,分崩离析,政局动荡,人民困苦;北洋军阀统治时期的经济:中国民族资本主义的较快发展(黄金时期);北洋军阀统治时期的文化:新文化运动的开展。

本课内容处于近代中国探索史的范畴,政治民主化在此阶段遭遇挫折,中国的民主化进程遇到逆流;以工业化为主体的经济近代化获得显著发展,民族工业出现短暂春天;思想文化的近代化也有了长足发展,开始由传统文化向近代文化转型。

本节课在整体上处于承上启下的作用,上承辛亥革命中国民主制度的确立,下启五四运动与中国共产党的诞生。

总之,北洋军阀统治时期中国近代化步伐在缓慢前行,中国民主革命的新生力量也在悄然孕育。

【学情分析】本节课的授课对象为高一4班,班级共40人,全班只有十六个学生选历史课,通过前期问卷调查发现存在的问题主要有:学生对北洋军阀统治时期这段历史几乎一片空白、对民族工业等概念不清楚,对新文化运动的了解只是停留在表面的认识。

通过短期接触发现高一新生对于历史学习有一定的兴趣,课堂上喜欢思考问题,善于表达自己的见解。

但是他们学习历史还停留在感性认识上,缺乏理性思维和建构知识的能力,对知识的领悟和理解还需要教师的帮助,特别是面对新教材中许多新概念、新名词会茫然无措、难以消化,为尽快适应高中学习,一方面可以提前布置一些内容让他们课下展开学习,另一方面在课堂上创设教学情境,让他们融入历史、走进历史,在探究、探讨、交流中突破认知上的瓶颈,形成自己的理解和认识。

北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

1.1914年,袁世凯为实现独裁统治,颁布《中华民国约法》,实行( )

A.总统制

B.内阁制

C.君主立宪制

D.君主专制制度

解析《中华民国临时约法》实行内阁制,排除B项。

此时皇帝已经退位,排除C项。

袁世凯此时尚未称帝,排除D项。

故选A项。

答案 A

2.20世纪初期体现帝国主义图谋灭亡中国的条约是( )

A.《南京条约》

B.《马关条约》

C.《辛丑条约》

D.“二十一条”

解析由题目中的“20世纪初”可排除A项和B项,A项是1842年签订的,B项是1895年签订的。

C项使中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

D项是日本在1915年提出的旨在灭亡中国的条约。

答案 D

3.“国体初建,民权未张,是以野心家竟欲覆民政而复帝制……所幸革命之元气未消,新旧两派皆争相反对帝制自为者,而民国乃得中兴。

”这段文字写于( )

A.19世纪中期

B.19世纪末期

C.20世纪初期

D.20世纪中期

解析材料“覆民政而复帝制”反映的是民国初年的复辟帝制。

20世纪初期出现袁世凯复辟帝制,但最终失败,“民国乃得中兴”,故C项正确。

答案 C

4.因反对“元首谋逆,蔑弃《约法》,背食誓言,拂逆舆情,自为帝制,率召外侮,警告迭来,干涉之形既成,保护之局将定”而采取的行动是( )

A.武昌起义

B.二次革命

C.护国运动

D.复辟帝制

解析结合材料“元首谋逆,蔑弃《约法》”可知此行动指的是袁世凯称帝后,革命党人组织护国军北上讨袁的护国运动,故选C项。

答案 C

5.袁世凯死后,北洋军阀四分五裂。

掌握北京政府,并控制着安徽、浙江、山东、福建等省的是( )

A.直系军阀

B.奉系军阀

C.桂系军阀

D.皖系军阀

解析控制着安徽、浙江、山东、福建等省的是皖系军阀。

答案 D

6.下表为中国工业发展初期(1872~1911年)设立的厂矿数量统计表。

行业矿冶业机器业纺织业食品工业其他工业

数量(家) 72 3 ?100 153

其中,纺织业的数量(表中的“?”)最有可能是( )

A.2

B.31

C.73

D.193

答案 D

7.农工商部向各省发出长篇通告,提出欧战正是“工商业发达之转机”,公布《维持工厂办法大纲七条》,规定糖类、棉毛织物等数十种制造厂家,均在维持之列。

该材料说明( )

A.民族资本主义发展迅速

B.“欧战”为民族资本主义的发展提供了有利时机

C.清政府放宽了对民间设厂的限制

D.糖类、棉毛织物等行业发展迅速

答案 B

8.右图是一幅民国四年的讽刺漫画:戴着清朝官帽,象征着帝王的龙,用其爪子钳住了象

征着新生民国的青年。

这幅漫画反映了( )

A.清朝残余势力卷土重来

B.立宪制度得到民众支持

C.新文化运动的历史必要性

D.辛亥革命的群众基础雄厚

解析民国四年(1915年)的这幅讽刺漫画说明了专制思想在中国依然势力强大,因此必须进行一场思想文化领域的思想解放运动。

答案 C

9.1936年胡适说:“……是中国文学史和思想史上划分一个时代的刊物。

最近二十年中的文学运动和思想改革,差不多都是从这个刊物出发的。

”文中省略的是( )

A.《申报》

B.《时务报》

C.《民报》

D.《新青年》

答案 D

10.“灯闪着,风吹着,蟋蟀叫着,我坐在床头看书。

月亮出来了,风息了,我站在院中唱歌。

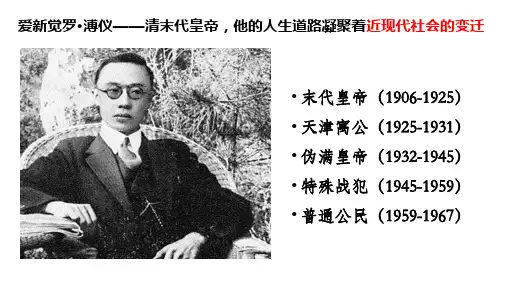

”这是末代皇帝溥仪(1906~1967)在17岁时写的一首新诗。

与文言文相比,这种平易通俗的文风受益于( )

A.洋务运动

B.戊戌变法

C.新文化运动

D.五四运动

解析由溥仪的生平年代和“17岁”可知这首诗写于1923年。

1917年,胡适在《新青年》上发表《文学改良刍议》一文,主张用白话文代替文言文,提出写文章“不作无病之呻吟”“须言之有物”等主张。

和文言文相比,这种平易通俗的文风受益于新文化运动。

答案 C

11.“照得中华民国,成立已历岁月。

……不图袁贼世凯,竟敢自为帝制。

……本军应天顺人,用特仗义讨袁。

各

省闻风响应,袁贼覆亡无日。

”材料中的“本军”是( )

A.太平军

B.北洋军

C.护国军

D.护法军

解析结合材料“不图袁贼世凯,竟敢自为帝制”看出,“本军”指的是护国军。

袁世凯称帝后,资产阶级革命派发起了护国运动。

答案 C

12.袁世凯死后,中国出现军阀割据局面的社会根源是( )

A.半殖民地半封建的社会性质

B.军阀拥有武装

C.帝国主义扶植军阀

D.军阀派系之间的矛盾

解析军阀割据局面的形成与中国半殖民地半封建社会的性质有关。

因为当时的中国经济主要是地方性的农业经济,各个地方基本上可以自给自足,这为军阀割据提供了物质基础。

另一方面,各帝国主义国家在中国采取了划分势力范围的政策,它们分别在中国扶植各派军阀作为自己的代理人。

这样帝国主义争夺中国的矛盾也就促使中国各派军阀割据纷争不断。

答案 A

13.下表为华资企业增长表(据费正清《剑桥中华民国史》编制)。

华资企业增长对当时中国社会产生的最大影响是( )

A.

B.为辛亥革命的产生和发展提供社会基础

C.动摇了封建正统思想的统治地位,有利于西方资产阶级思想传播

D.为近代民主主义革命转入新的发展阶段奠定了基础

解析本题考查学生的知识识记能力。

材料反映了第一次世界大战期间民族工业的迅速发展,结合所学知识可知,其对中国社会的重大影响表现为促进中国近代民主革命由旧民主主义革命向新民主主义革命转变,故选D。

答案 D

14.蔡元培任校长期间的北京大学“思想自由,兼容并包”,保守派、维新派和激进派,都同样有机会争一时之短长。

背后拖着长辫、心里眷恋帝制的老先生与思想激进的新人并坐讨论。

蔡元培的主要目的是( )

A.推动体育、智育、美育、德育均衡发展

B.鼓励各种学术观点的自由发展

C.打破地域限制聘任人才

D.提倡学科之间的综合

答案 B

15.诗人徐志摩(1896~1931)说:“在24岁以前,我对于诗的兴味,远不如我对于相对论或民约论(社会契约论)的兴味”。

这段经历可以作为个案反映( )

A.当时“文学革命”的影响还不大

B.新青年追求“德先生”和“赛先生”

C.当时的青年知识分子并不重理轻文

D.新文化运动对传统文化的批判有一定的片面性

解析徐志摩“24岁以前”,即1920年以前,这是做此题的前提。

由此判断A项错误,因为1917年胡适和陈独秀已经提出了“文学革命”的口号,此后形成文学革命的高潮;本题的题眼为“相对论或民约论(社会契约论)”。

徐志摩对“相对论”感兴趣无疑是受到当时“赛先生”(科学)的影响;他对“民约论”感兴趣则是受到了“德先生”(民主)的影响。

此题的主旨不是讨论重理轻文的话题。

据此,B项正确,C项错误。

材料没有体现对传统文化的批判,D项亦可排除。

答案 B

16.阅读下列材料:

材料一新文化运动的倡导者们认为,共和制度所以不能真正得到巩固,中国的状况依然是那样黑暗,根本原因在于缺少一场对旧思想、旧文化、旧礼教的彻底的批判,大多数国民的头脑仍被专制和愚昧牢牢束缚着,缺乏民主与科学的觉悟。

材料二陈独秀指出:“我们现在认定只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗。

若因为拥护这两位先生,一切政府的压迫,社会的攻击笑骂,就是断头流血,都不推辞。

”李大钊针对旧道德,“虽冒毁圣非法之名,亦所不恤矣”。

——马尚斌《中国近代史教程》材料三陈独秀领导发起新文化启蒙运动,为适应形势发展的需要,经历了一个由表及里、由浅入深逐步深入发展转变的过程。

先是以西方文化的民主和科学为口号宣传资产阶级的民主自由,批判以儒学为代表的封建伦理道德文化,继而学习宣传十月革命,以俄为师,走俄国十月革命的道路,五四之后进而发展转变为以传播马克思主义为主的思想文化运动。

同时随着新文化启蒙运动内容的变化更替和丰富,新文化启蒙运动的性质也由其初期资产阶级的新文化反对封建阶级旧文化的斗争转变成了为新的革命斗争服务的新文化运动了。

——李世俊《五四新文化启蒙运动的现代意义》请回答:

(1)根据材料一,分析新文化运动倡导者认为导致“中国的状况依然那样黑暗”的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析为了实现中国人民觉醒和社会进步,陈独秀等新文化运动健将进行了哪些方面的努力?

(3)根据材料三,分析新文化运动的特点及其表现。

答案(1)儒家伦理道德束缚了国民的思想,阻碍了民主科学的实现。

(2)提倡民主,反对旧伦理、旧政治;提倡科学,反对旧艺术、旧宗教;提倡新文学,反对旧文学。

(3)特点:由表及里,由浅入深。

表现:从宣传资产阶级的民主自由、批判封建伦理道德,到宣传十月革命和马克思主义;由资产阶级的新文化运动转变为无产阶级的新文化运动。