第20课《三国鼎立局面的形成》

- 格式:ppt

- 大小:513.50 KB

- 文档页数:17

论三国鼎立局面的形成及原因摘要:东汉末年,政局十分混乱,灾害严重,民不聊生,终于导致了黄巾起义的爆发。

为了镇压起义,朝廷让地方各州自行招募士兵,起义镇压下去了,一些官吏和势力趁机扩充实力,形成了许多军阀集团。

他们彼此长期混战,造就了纷乱的局势,曹操、孙权和刘备皆乱世之中脱颖而出。

三人在智能人士的协助之下都建立起自己的割据势力,并且进行了各自的政治、经济改革。

改革不仅壮大了各自的实力,也为三方鼎立的形成创造了条件,构成了三国鼎立局面的形成。

关键词:曹操;刘备;孙权;三国鼎立1 引言东汉末年,政局十分混乱,灾害严重,民不聊生,终于导致了黄巾起义的爆发。

为了镇压起义,朝廷让地方各州自行招募士兵,起义镇压下去了,一些官吏和势力趁机扩充实力,形成了许多军阀集团。

他们彼此长期混战,造就了纷乱的局势,曹操、孙权和刘备皆乱世之中脱颖而出。

三人在智能人士的协助之下都建立起自己的割据势力,并且进行了各自的政治、经济改革。

改革不仅壮大了各自的实力,也为三方鼎立的形成创造了条件,构成了三国鼎立局面的形成。

2 三国鼎立的经济原因2.1 先理强,后理弱先是以“威之以法”、“限之以爵”,这不仅是针对巴蜀豪强,而且也包括跟随刘备和诸葛亮入川的外地将领权贵。

如:鼓羕有功劳,但也因为有过失而被诸葛亮流放;杨洪“忠清宽亮,忧公如家”,被擢升为蜀郡太守。

这个政策后来收到了明显的效果,基本上形成了“吏不容奸,人怀自厉,道不拾遗,强不侵弱,风化肃然”的社会局面。

理强的另一项政策是恢复盐铁官营。

盐铁早在秦汉时期就是巴蜀地区的主要生产部门,后逐渐为当地的豪强所垄断,这严重地影响了蜀汉政府的财政收入。

有鉴于此,刘备和诸葛亮入川后,便恢复盐铁官营,设司金中郎将专管盐铁生产,严禁私家开采煮铸,后来“利入甚多,有裨国用”。

其次是“唯劝农业,无夺其时;唯薄赋者,无尽民财”如:诸葛亮注意发展农田水利事业,对于“国之所资”的都江堰工程,征发一千两百名壮丁进行维护,以保证当地的农田灌溉。

三国鼎立局面的形成一、东汉末年的军阀混战东汉末年,在镇压黄巾起义的过程中,各地豪强趁机扩张自己的实力。

董卓、袁绍是其中影响较大的实力派。

189年汉灵帝死后,少帝刘辩即位,大将军何进谋诛宦官,反为宦官所杀。

中军校尉袁绍率军诛杀宦官。

董卓趁乱领兵进入洛阳,废少帝,另立献帝,自称相国,独揽大权。

190年,关东军阀推袁绍为盟主,进讨董卓。

袁绍字本初,出身于名门望族,祖上四代,有五人官至三公,门生故吏遍天下,是北方地区最大的军阀。

他率盟军逼近洛阳。

董卓焚洛阳,挟献帝西入长安。

两年后,董卓为吕布所杀,部将火并,关中大乱。

而关东盟军瓦解后,也开始了相互混战。

到196年,全国各地几乎均落入军阀之手:袁绍据有冀、青、并三州之地;曹操据兖、豫二州;刘备、吕布据徐州;袁术据扬州;刘表据荆州;刘焉据益州;孙策据江东;马腾、韩遂据凉州;公孙度据辽东。

混战使“名都空而不居,百里绝而无民”,出现了“白骨露于野,千里无鸡鸣”的惨状。

二、曹操统一北方【曹操统一北方的条件】曹操(155-220)字孟德,是东汉太尉曹嵩的儿子,20岁以“孝廉”入仕,曾任洛阳北部尉、典军校尉等职,是东汉末年势力发展最快的军阀之一。

时人许劭评价说曹操是“治世之能臣,乱世之奸雄”(《三国志·魏志·武帝纪》)。

他在军阀混战中脱颖而出,进而统一了北方。

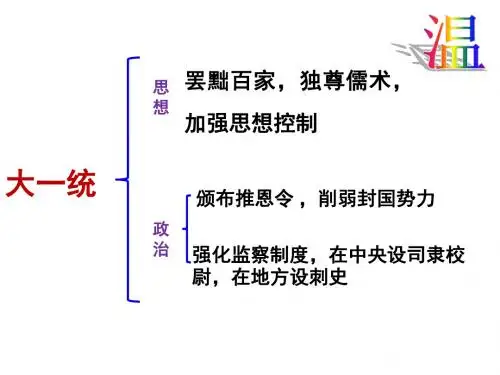

为什么曹操能够统一北方呢?主要是因为他具备了统一的条件:▼他“挟天子以令诸侯”,在政治上取得优势。

196年,汉献帝从长安逃往豫州,困苦不堪。

曹操采纳毛玠的建议,把汉献帝迎到许昌。

标榜正统,在政治上取得优势。

▼三次颁布“唯才是举”的命令,广泛聚集人才,嬴得李通、李典、许褚、任峻、吕虔、荀彧等人的支持,延揽各方英雄为其效力,形成了一个比较坚强的领导核心。

▼募民屯田获得成功,解决了军粮问题。

东汉末年,北方地区军阀林立,相互混战,许多军阀因粮食短缺而衰亡。

为了解决军粮问题,曹操决定实行大规模的屯田。

196年募民在许下屯田,得谷百万,安定了军心民心,为打败袁绍、统一北方积蓄了经济实力。

三国鼎立的形成220年,曹丕篡汉称帝,国号魏,史称曹魏,三国历史正式开始。

次年刘备在成都延续汉朝,史称蜀汉。

222年刘备在夷陵之战失败,孙权获得荆州大部。

223年刘备去世,诸葛亮辅佐刘备之子刘禅与孙权从新联盟。

229年孙权称帝,国号吴,史称东吴,至此形成三国鼎立。

208年,曹操统一北方后,乘刘表病死之机率大军南下,其子刘琮向曹操投降,刘备离开新野,南下江陵,途中被曹军追上击败,逃至夏口。

此时鲁肃到备处探听情况,刘备也派诸葛亮出使江东,双方结盟,共抗曹军。

孙、刘联军以少胜多,大败曹军于赤壁,曹军退回北方后,平定马超、韩遂西北联军,统一北方。

促使形成三国鼎立局面。

孙权、刘备双方也开始各自争夺荆州。

刘备成功逼降荆南四郡;而孙权部将周瑜也向荆州南郡发兵成功将西北一带收为领地。

211年,刘备率部进入益州,逐步占据了原来刘璋的地盘。

219年,刘备从曹军手中夺得汉中,关羽也向曹军发起进攻,但是孙权遣吕蒙袭杀关羽,占领荆州大部,隔三峡与汉军相持。

222年,张飞被杀,刘备出兵与吴军相持于夷陵,猇亭一战,被吴将陆逊击败,退回益州,刘备不久便驾崩于白帝城。

之后不久,在诸葛亮、孙权的努力下蜀汉、东吴恢复结盟关系,共抗曹魏,至此,三国鼎立局面正式形成。

三国鼎立是促使国家分裂,妨碍国家统一的,所以,在历史发展进程中是有消极影响的.如果非要说它的积极作用,那也就是势均力敌互相牵制的对峙局面,期间的相互鼎立换来了短暂的和平,短暂的经济发展时期.从大的方面讲分裂始终是阻碍历史发展进程。

三国鼎立是中国历经秦汉大一统之后的第一大规模分裂割据,他的形成和原因是由一定的历史条件限制的。

随着第一代创业人的逐渐去世,三国鼎立的局面也逐渐稳定下来。

但是毫无疑问,大一统才是人心所向,随着司马家族的崛起,三国统一于晋,结束了百十年的纷争,这才是无可抗拒的历史趋势。

第20课三国鼎立局面的形成设计思路:根据新课标理念,教师与学生在双边活动中处于双主体地位,教师扮演着帮助学生学习和活动的促进者、组织者的角色,起着引导学生主动学习的作用。

针对历史学科的自身特点、本课的内容和学生的生理心理特点,依据“自主合作探究”的理念,采取情境烘托、设疑讨论,借助多媒体课件,使学生主动参与、乐于探究,从而圆满完成导学任务。

本课的主线是“三国鼎立局面的形成”。

两场以少胜多的著名战役:官渡之战和赤壁之战是三国鼎立局面的形成的因。

这段历史,学生较熟悉,但是由于特殊的年龄阶段,学生显著的心理特征表现为抽象思维较弱,对历史人物的认识呈现出单一和绝对的特点。

本课头绪多,内容复杂。

首先师生建构知识结构把复杂的历史简单化,理清思路。

在此基础上教师的教学方式以启发、引导为主,课件演示为辅助手段,激发兴趣,加深学生的感性认识,突破重点难点。

历史人物、历史事件的认识对历史资料和文学作品的不同认识不足都带有一定的片面性和表面性,因此在教学中,力求科学性、思想性和趣味性的统一,对人物的评价客观公允,对历史事件和历史现象透过现象看本质。

所以在课堂活动中创设大量的历史问题,组织讨论,使学生在思考和争论中得出正确的结论,并渗透历史的发展规律。

最终有效的达成三维目标。

教学目标知识与能力知道三国鼎立局面形成过程中的著名历史人物曹操、诸葛亮,了解文学描写和历史真实之间的不同。

了解历史上著名的战役官渡之战与统一北方的关系、赤壁之战与三国鼎立局面形成的关系。

简述三国鼎立局面的形成过程及它对历史发展的影响。

指出三国的大概地理位置,提高识图的能力。

过程与方法学生通过课前查找与本课相关的历史材料,学会收集有效信息的方法,从而培养他们自主学习的良好习惯,及解决问题的能力。

学生通过课堂分组讨论,学会与他人合作交流、共同探索知识的能力,并能得出简单的结论。

情感态度与价值观通过历史情境想像,使学生感受分裂割据混战给人民带来的巨大痛苦,进而产生对和平的向往,认识到国家统一是历史发展的必然趋势。

第20 课三国鼎立局面的形成教案

以下是为您推荐的第20 课三国鼎立局面的形成教案,希望本篇文章对您学习有所帮助。

第20 课三国鼎立局面的形成教案

〖教学目标〗:

知识与能力:知道三国鼎立局面形成过程中重要历史人物曹操(诸葛亮、刘备、孙权),区别文学描写和历史原貌之间的关系;了解历史上着名的战役官渡之战和赤壁之战,说出其与三国鼎立局面形成的关系;简述三国鼎立局面的形成(它对历史发展产生的影响);指出三国的大概地理位置,提高识图能力;通过录像、材料分析,提高学生的综合概括能力。

过程与方法:利用多媒体教学,直观形象地了解三国鼎立局面形成的有关史实。

情感态度与价值观:通过本课的学习,能认识到国家统一是历史发展的必然趋势;通过学习从东汉末年军阀割据到三国鼎立局面的形成这一时期的史实,了解曹操(诸葛亮)等作为我国历史上杰出的政治家、军事家,对我国历史进步所起的重要作用。

〖设计思路〗。

三国鼎立是怎样形成的??????2011-12-17 11:47很爱很爱qq111|分类:历史话题|浏览2195次分享到:2011-12-17 11:58天天爱答题,20元话费等你拿~提问者采纳208年,曹操统一北方后,乘刘表病死之机率大军南下,其子刘琮向曹操投降,刘备离开新野,南下江陵,途中被曹军追上击败,逃至夏口。

此时鲁肃到备处探听情况,刘备也派诸葛亮出使江东,双方结盟,共抗曹军。

孙、刘联军以少胜多,大败曹军于赤壁,迫使曹军退回中原。

促使形成三国鼎立局面。

孙权、刘备双方也开始各自争夺荆州。

刘备成功逼降荆南四郡;而孙权部将周瑜也向荆州南郡发兵,用了很长时间,最终攻克南郡。

孙权为向刘备示好,将其妹嫁给刘备。

而孙权为拓展势力,占据了交州。

其后,周瑜曾想出兵攻打益州,但在途中病逝。

鲁肃接替其位,并将南郡借给刘备。

而曹操在南方战争失败,转移向西发展,曹操欲进攻汉中张鲁,西凉诸军阀疑其将攻击自己,在211年起兵,共推马超、韩遂为首领,曹操率军镇压,成功将西北一带收为领地。

三国鼎立局面的形成211年,刘备率部进入益州,逐步占据了原来刘璋的地盘。

219年,刘备从曹军手中夺得汉中,关羽也向曹军发起进攻,但是孙权遣军袭杀关羽,占领荆州大部,隔三峡与汉军相持。

222年,刘备出兵与吴军相持于夷陵,猇亭一战,被吴将陆逊击败,退回益州,刘备不久便崩于白帝城。

之后不久,蜀汉、东吴恢复结盟关系,共抗曹魏,至此,三国鼎立局面正式形成。

南北之间虽然还常有战事发生,有时规模还比较大,但是总的说来,力量大体平衡,鼎足之势维持了四十余年之久。

三国鼎立的局面是怎样形成的2011-12-25 14:00水睡莲璃|分类:历史话题|浏览3513次分享到:2011-12-25 19:15天天爱答题,20元话费等你拿~提问者采纳三国鼎立的形成:魏国赤壁之战输了。

蜀及吴暂时的和谐,而魏无同时与两家交战的实力。

三国归晋的原因:蜀吴窝里打,诸葛伤蜀元气,后主不思进取,魏国司马坐大,以虎吞狼,逐渐吞并,一统天下。

“三国鼎立局面的形成”教学设计作者姓名张虹学校惠民县第一实验学校学科历史年级/班级七年级(1)教材版本北师大版课时名称三国鼎立局面的形成上课时间2013-11-29 学生人数61单元背景单元学习概述《三国鼎立》是七年级上册政权分离与民族融合的第一课,主要介绍了国家从分裂到统一的过度历史时期,是东汉末年军阀混战的必然结果,但他的形成实现了几个大范围的局部统一,为协助西晋的统一奠定了基础。

体现了知识的延续性,起着承上启下的历史作用。

三国鼎立是我国历史自秦统一以来400多年的统一局面,进入一个新的历史时期——三国两晋南北朝时期的开始,因此历史地位重要。

课时设计说明在前面的历史课学习中,我们了解到:东汉末年,由于外戚和宦官交替专权,政治十分黑暗,加上天灾连年,大量农民无衣无食,最终导致了大规模的农民起义。

而当时摇摇欲坠的东汉政府为了镇压农民起义,先后给予一些重要的地方官员领兵治民之权,这样一来,原来各州的官员便成了各霸一方的军阀,他们彼此长期混战。

本课是“政权分立”中的一个代表课,通过学习该课,使学生认识到和平发展是大势所趋、人心所向,使学生了解中国古代史的发展脉络。

学情分析本课内容的学习对象是初一学生。

由于特殊的年龄阶段,学生显著的心理特征表现为抽象思维能力较弱,对历史人物的认识呈现出单一和片面的特点;知识方面,一方面学生已经了解了东汉中后期地方割据势力初步形成的内容,对学生理解东汉末年黄巾大起义导致的割据分裂局面有一定帮助;同时学生对三国时期的历史人物有着不同程度的了解,学习兴趣会很高。

学习目标一、知识目标:1、掌握官渡之战之战的过程及作用2、掌握赤壁之战的过程及影响、3、了解曹操能够统一北方的原因4、掌握三国鼎立局面的形成二、能力目标:通过本课的学习,提高学生对重大历史事件的复述能力。

同时,通过曹操一胜一败原因的分析,提高学生分析历史现象,抓住现象所反映的本质的能力。

通过对历史史实和文学艺术作品中描述的情节的比较,提高学生对历史事实和文学创作的分辨能力。

三国鼎立局面的形成一、教材分析⑴主要内容《三国鼎立局面的形成》一课是第四学习主题政权分立与民族融合的第一课,主要介绍了东汉末年军阀割据、政权分立到三国鼎立局面形成,实现局部统一的过渡时期的历史。

主要包含了官渡之战、赤壁之战、三国鼎立局面的形成三个方面的内容。

⑵教材的编排意图与前后联系三国鼎立是东汉末年军阀混战的必然结果,但它的形成,实现了几个大范围的局部统一,是历史的一大进步,也是历史发展的必然趋势,同时魏、蜀、吴三国为了实现统一或者维持鼎立局面,致力于发展国内经济,促进了江南地区的开发,为本学习主题的第二课奠定了基础,体现了知识的延续性,起着承上启下的作用。

二、学情分析⑴现有基础经过半个多学期的历史学习,学生已经具备一定的史料阅读能力和分析能力,但他们对这段历史比较熟悉,特别是一些细节了解很多,但是其来源主要是《三国演义》的书籍、影视作品甚至是游戏。

其中不少与事实不符,这样容易使学生形成错误的思维定式,影响其正确分析历史事件、评价历史人物。

⑵学习动力七年级学生好奇心强,童心未泯,活泼好动。

学习动力多来自于对学习内容的兴趣,所以在课堂设计中宜根据学生的认知特点,找到学生感兴趣的教学切入点,采取多种多样的形式来吸引学生。

⑶学习习惯学生已有一定的自主、合作、探究学习习惯,但是对历史事件、人物的认识和评价多习惯停留于感性阶段,对历史发展的内在规律的认识、对历史人物的评价都需要老师通过正确的引导,方能上升到理性阶段。

三、目标分析新课程标准对本部分知识的要求是:了解三国鼎立形成的史实。

针对这一要求,将本课目标分为以下几个部分:知识与能力官渡之战、赤壁之战和三国鼎立的具体情况过程与方法1、再现与表达通过对官渡之战情节的表演,让学生学会再现历史情境的方法通过对赤壁之战前的假设及赤壁之战之曹操行为的假设,让学生学会运用“假设”的方法来思考历史。

通过对三国鼎立形成史实的了解,让学生初步掌握用图示表述历史问题的方法。

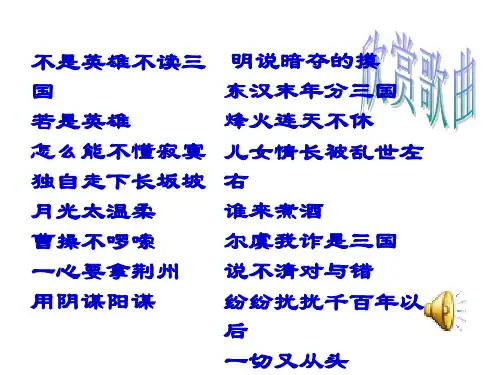

第20课三国鼎立局面的形成【教学过程】一、导入新课:(多媒体播放《三国演义》主题曲),(教师引导过渡)同学们,你们知道这是哪部电视剧的主题曲吗?(学生回答后继续引导)你们最熟悉或最喜欢的剧中人物都有哪些?曹操是什么时期的人物呀?学生如果答是三国,教师则抓住机会纠正。

老师进一步引导出学生对曹操的评价:有可能说曹操是军事家、政治家、诗人或者说他多疑、狡诈,是一位奸臣等等,其实我们同学对这段时期的历史人物的认识很大程度上是受到《三国演义》等历史小说或历史电视剧的影响,《三国演义》属于文艺作品,它取材于历史,但与历史的事实毕竟有很大不同,因此带有片面性。

那事实上的曹操形象又怎样呢?那么曹操与三国是怎样的关系呢?东汉末年都发生了哪些事呢?让我们来进入今天的新课。

(出示课题《三国鼎立局面的形成》)学习新课:(教师引导过渡)前面我们学习了西汉之后东汉建立,东汉末年,中央政权名存实亡,曹操统一北方1、汉末形势课件出现《东汉末年军阀割据示意图》。

提问:“从图中可以看出东汉末年全国出现了怎样的一种局面?”众多军阀各据一方,互相兼并,连年混战。

并依图说出主要割据势力。

俗话说:时势造英雄,乱世出英雄。

曹操和袁绍是北方两个最主要的军事势力,都有完成统一的实力。

那么统一北方的任务究竟能由谁来完成呢?“一山不容二虎”。

当时北方实力雄厚的袁绍为遏制曹操势力的发展,急于和曹操决战。

而日益壮大起来的曹操也敢于迎接这次挑战。

双方在官渡展开了一场生死决战。

师(展示幻灯片):“官渡之战形势图”(音像)(动态图)(显示曹操图像)引导学生阅读课文,分析得出曹操势力日益强大的原因:政治上:挟天子以令诸侯;唯才是举,招贤纳士。

经济上:实行屯田,奖励农耕。

“一山不容二虎”。

当时北方实力雄厚的袁绍为遏制曹操势力的发展,急于和曹操决战。

而日益壮大起来的曹操也敢于迎接这次挑战。

双方在官渡展开了一场生死决战。

2、官渡之战让学生依据官渡之战动态示意图,讲述官渡之战的概况。